地域

東都生協発「100万人のピースベル」に取り組みました

平和への思いをメッセージに!

※画像クリックで拡大表示されます(JPEG) |

東都生協発「100万人のピースベル」は、国際平和デーの9月21日に鐘を鳴らし、身近な人と平和について語り合おうという取り組みです。

「国際平和デー」は、2002年に国連が定めた平和の記念日です。毎年9月21日を世界の停戦と非暴力の日として、全ての国と人々に、この日一日は敵対行為を停止するように働き掛けています。

参加者22名より、平和への思いを寄せていただきました。

-

その一部をご紹介します。

- 子どもたちの笑い声が、ピースベルのようにたくさん響きますように♪

- この地球上に戦争がなくなります様に、二度と戦争はしないで下さい。5才の時 戦争経験者です。小学校は焼かれて入学式は近くの神社でした。

- 暴力行為は不幸しか生み出しません。日本も過去の世界大戦で何百万人もの尊い命が失われました。戦争が愚かであり、いかに平和が大切であるかを忘れないため、私は毎年原爆の日8/6,8/9、終戦記念日8/15に黙とうをしています。そして9/21「国際平和デー」午後7時、ベルを鳴らし、平和を願い家族と語り合うことで、次世代にも平和の大切さをつなげたいと考えています。

- 軍靴にて、ひまわりの花、踏まないで。

- 平和も、つくれる。

「オンラインでつなぐ『食』のバトン」各地域で開催

東都生協設立50周年企画 ~遠方産地とオンラインで交流~

東都生協設立50 周年の幕開け企画として、普段なかなか交流訪問できない遠方の産直産地とオンライン交流会を、2023年7月17日から7月29日にかけて都内の各地域で開催しました。

産地を知り、産地と東都生協が直接つながる「産地直結」の良さを再認識し、これからも長いお付き合いができるように楽しく交流して、みんなで50 周年を祝いました!

熊本「銀二郎トマト」の産地へ、オンライン訪問!

八代マルタの生産者・前田銀二郎さんが、トマト作りの工程を説明

会場の様子(としま区民センター)。クイズを交えてトマト作りを学びました

第1・第2・第3地域委員会は7月17日、登録商品「銀二郎トマト」を出荷する産直産地・八代マルタ(熊本県八代市)の生産者、前田銀二郎さん(前田農園)とオンラインでつなぎ、交流会を合同で開催しました。

会場のとしま区民センター(豊島区東池袋)と、現地の前田農園のビニールハウスなどから中継して交流。クイズを交えて栽培から出荷までの工程やトマト生産にかける思いを伺いました。

熊本県はトマトの生産量全国一。1年を通じて温暖で日射量が多く、かつ海沿いの平野部から阿蘇の高原まで地形が多彩で、安定して周年出荷できるのがその理由とされています。

「銀二郎トマト」は、2012年から冬場メインの登録トマトとして登場。この商品名は、有機質肥料による土づくりと高い栽培技術を父親から受け継いだ銀二郎さんに、ぜひ「銀二郎トマト」という名前でお願いしたいと商品部・松村職員が説得したのが始まりです。

そのおいしさへの人気はもちろん、商品に添えるトマト栽培への思いなどをつづった「畑日記」(生産者カード)も好評。自分のお名前を冠したトマトを売り出すことに戸惑いを感じていた銀二郎さんの背中を押したのが、奥様の賀奈子さんでした。

安全・安心でおいしいトマト作りへの惜しみない努力と、家族への愛、組合員とのつながりを大事にする銀二郎さんの人柄に参加者は魅了されました。「今年もおいしい『登録 銀二郎トマト』が、どうか抽選に当たって届きますように」と願わずにはいられない交流会となりました。

つながる×奈良五條産直組合 循環型農業に取り組んでます♪

会場の阿佐谷地域区民センターにて進行

奈良五條産直組合の生産者・益田吉仁さんが、おいしい柿作りと土づくりへのこだわりを説明

同産地の生産物や益田さん、奈良県にちなんだクイズで参加者とやりとり

第4・第5・第6地域委員会は7月22日、会場の阿佐谷地域区民センターと産直産地・奈良五條産直組合をオンラインでつなぐ交流会を合同開催しました。

奈良五條産直組合の生産者・益田吉仁さん(益田農園)から、生産する柿の種類や有機質資材「米の精」を使った土づくりなど、化学合成農薬・化学肥料にできるだけ頼らない環境に配慮した循環型農業の実践について説明。自然豊かな園地に現れる野生動物の話についても伺うことができました。

益田さんは、1つの枝に1つの実を残す柿の摘果(てきか)作業を実演。摘果は、より大きくておいしい実をつけるために行います。柿の渋抜きについてのミニ講習に続いて、出荷の早いハウス柿の状態も見せていただくことができました。

秋が深まり気温が15度まで下がると、柿の色付きが進みます。日中に45度まで上昇するハウスで大きくなった今年の柿は「1週間ほど色付きが遅くなりそうだ」と益田さんは話します。

後半は、玉ねぎの根切り作業の様子を紹介。根切り作業は、背の高さほどまで積み重ねたコンテナの玉ねぎ1つ1つ、ハサミを使って根を切り取っていく立ち仕事です。3秒に1個という、瞬くような速さで作業が進みます。乾燥室には120トン(約6,000ケース)の玉ねぎが根切りを待っています。

商品案内では「根付き玉ねぎ」の企画もありますが、参加者からは「こんな大変な作業をされているなら、玉ねぎは根付きで良いと思います」とのコメントも寄せられました。

益田さんからは「娘の作ってくれる柿のサンドイッチがおいしかった」など、ご家族の話も伺うことができ、生産者をさらに身近に感じられる機会となりました。

おいしいだけじゃない! 組合員を元気にする北海道・みよい農園のかぼちゃ

かぼちゃ作りを語る生産者・明井清治さん

おいしいかぼちゃ作りには

剪定(せんてい)作業がとても重要

北海道駒ヶ岳を望む、みよい農園のかぼちゃ畑。広さは約50ヘクタールで東京ドーム10個分以上!(※東京ドーム建築面積:約4.7ヘクタール)

第7・第8・第9地域委員会は7月29日、会場の八王子市学園都市センターと北海道茅部郡森町(かやべぐん・もりまち)の産直産地・みよい農園の生産者・明井清治(みよい・せいじ)さんをオンラインでつなぎ、交流会を合同で開催しました。

有機栽培かぼちゃ「くりりん」の定植から当日までの様子を撮影した動画で、明井さんがかぼちゃづくりを解説。つるを伸ばせるように、苗を「トンネル」という被覆資材の端に植える様子や、親づるに養分が行くように、わき枝や側枝を取り除く剪定(せんてい)作業を行う様子などを見せていただきました。

独自の研究でたどり着いた微生物農法や、科学的な分析結果に基づく有機栽培についても、明井さんは熱く、分かりやすく解説。

同産地では、貝殻の表面付着物から作った堆肥を使用することで、連作障害を発生させることなくかぼちゃを生産。毎月2回、海洋深層水と一緒に微生物を畑に補充することで、農地に自然界と同じ状況を作り続けているそうです。

みよい農園の農地からの中継では、雲が懸かった北海道駒ヶ岳を背景に、たくさんのつるを元気に伸ばしたかぼちゃの様子を見ることができました。

気候などの生育条件はとても良い中で収穫したばかりの大きく育ったかぼちゃを、画面に掲げて見せていただきました。かぼちゃは大きい方が、糖度も栄養価も高いそうです。

このかぼちゃはすぐには出荷されず、温度管理された熟成庫ででんぷん質が糖分に変わるのを待ち、糖度が18度ほどもある、とても甘いかぼちゃになってから組合員に届きます。

おいしさ以外にも、たくさんの秘密を学べる交流会となりました。

一人で悩むより みんなで学ぼう 介護のお話

鶴川ブロック「介護学習会」

2022年12月8日、鶴川ブロックは介護に関する学習会を開催。

前半は、ライフプランアドバイザー・北尾良江講師による「介護保険の制度と在宅介護で使えるサービスについて」。

親のことだけでなく、自分も高齢期をどこでどんなふうに過ごしたいかを家族で共有することが大切であり、「どんな事業•サービスが紹介されるか、地域包括センターを気軽に訪ねてみるのが良い」とのことでした。

後半は、ライフプランアドバイザー金田和子講師が町田市の介護施設や有料老人ホームの具体例を挙げながら、施設の種類や特徴、入所要件のほか、施設の情報収集の仕方や確認ポイントも紹介。とても学びの多い学習会でした。

時として孤独に陥りやすい介護ですが、みんなで一緒に学んだこの経験は、いざというときに慌てず生かせそうです。

平和を願って!ハンドベル演奏と「平和の鐘」

第7地域委員会にて国際基督教大学ハンドベル部(ICU Bell Peppers)の演奏会&国連に「平和の鐘」を贈った中川千代治さんのお話の朗読会

「Bell Pepper」=ピーマンです(o^―^o)

♪爽やかな演奏に心が洗われ、癒やされました♪ とてもステキで涙が出ました♪ 多彩な奏法の説明も興味深かった♪ ブラボー!

第7地域委員会は2022年12月17日、「平和を願って! ハンドベル演奏と『平和の鐘』」を開催しました。

世界中で親しまれている「It's a Small World(小さな世界)」から始まったハンドベル演奏。澄んだ音色が響きます。

演奏は、国際基督教大学ハンドベル部「ICU Bell Peppers」の皆さん。目の前で繰り広げられる機敏なベルさばき、絶妙な連携で紡がれる美しいメロディに魅了されました。

後半は、ニューヨークの国際連合本部に「平和の鐘」を寄贈した中川千代治さん(元宇和島市長)のお話を朗読。「鐘の音」をテーマに、平和への思いを新たにしたいと企画しました。ただ一つの小さな世界の平和を願って。

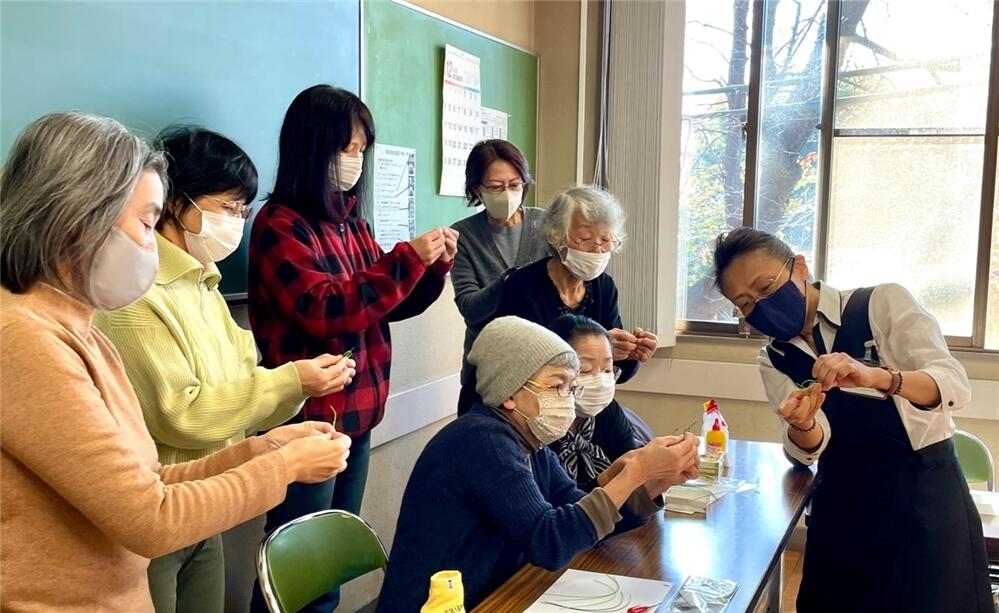

大変だけど楽しい!! あわじ玉のマスクチャームづくり

小平東部ブロック「水引を使った講習会」第2弾

2022年12月16日、小平東部ブロックは水引を使った講習会の第2弾を開催。

講師は東都人材バンクの赤沢和枝さん。まずは基本中の基本「あわじ結び」のおさらいです。

「これができないと先には進めない。よーく頭に畳み込んで、さぁリズミカルに手を動かしてス~イスイ」...「そうは問屋が卸さない」...「クルクル回していると何やらおかしいゾ??」 そのたびに先生が間違っている箇所を見つけては、優しく指導してくれました。

「簡単なようで難しい」「楽しいけれどこれは大変な作業」「頭の体操になる」ー完成した小さなあわじ玉に飾りを付けて、みんなで見せ合いっこ。これでマスク生活も楽しくなるね!! あっという間の楽しい時間。第3弾もできたらいいですね。

2023年度地域コーディネーター募集説明会

組合員の「やりたい」を応援する地域コーディネーターを公募

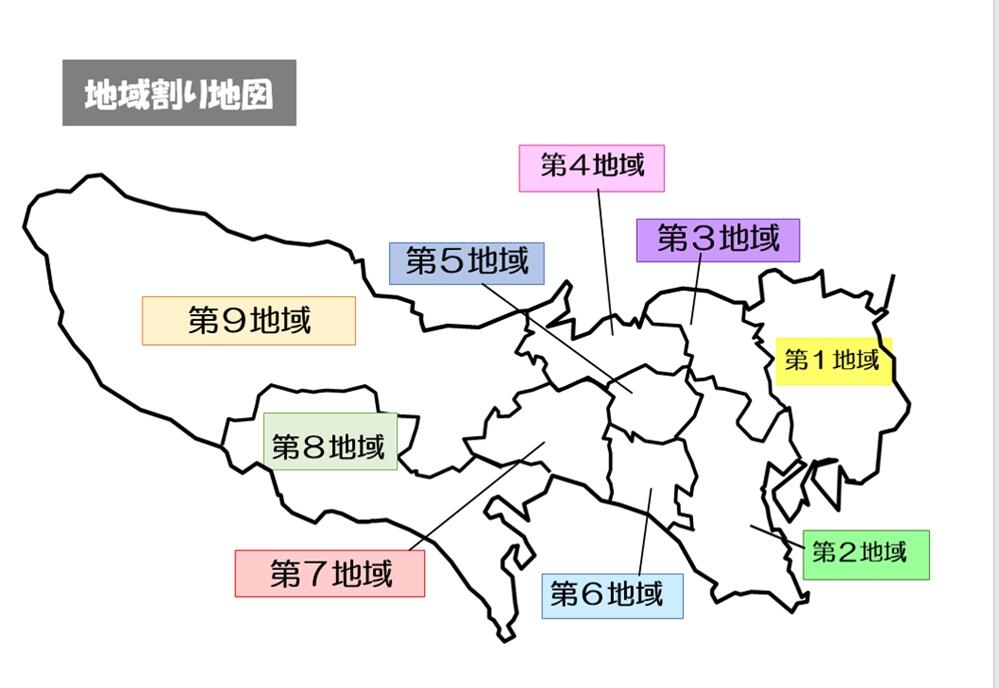

組合員活動の地域割り地図

地域コーディネーターは、9つあるそれぞれの地域で組合員活動への参加を広げるため、組合員の「やりたい」を応援する人です。

組合員や地域社会のニーズをもとに、東都生協の魅力が伝わるイベントの開催や情報発信などを行い、組合員活動を活発にしていく役割を担っています。

まずは「話を聞いてみたい」という組合員に向けて12月~1月、オンラインと集会型の計5回の説明会を開催しました。

地域コーディネーターの活動動画の視聴後は、説明会資料を基に、「生協とは」「東都生協とは」「地域コーディネーターについて」と今後の流れを説明。

話をうなずきながら聞く方、一生懸命メモを取る方...皆さん真剣そのもの。「地域委員会は1年目の地域コーディネーターだけで構成されることもあるの?」「年齢制限は?」「パソコンスキルは?」などの質問も寄せられました。

説明を聞いて活動してみたいという人は応募用紙を提出、書類選考後に面接・選考に進みます。

昨年までの郵送による応募用紙の提出から、今年度はデータ送信での応募用紙提出としました。郵送での時間短縮や最近の傾向に合わせた試みです。

4月からの活動開始に向け、3月から研修が始まります。

9つの地域委員会の仲間と協力し、総代会で確認された方針を基に、商品学習会や平和・環境・くらし・食と農・福祉をテーマにした企画などを考えて開催します。また地域の団体のサポー

トも大切な役割。地域コーディネーターの活躍が期待されます。

心を元気にする!「色彩ぬり絵セラピー」

南中野ブロック委員会が東都人材バンクから講師を招き講習会

2022年11月29日、南中野ブロック委員会は、ぬり絵から今の気持ちを引き出すことを教えていただく講座を開催。東都人材バンクの青山恵理子さんを講師に招きました。

1枚目は「オーラぬり絵」。オーラの色は自分を取り巻く環境や関係を表します。

人物(自分)から塗るかオーラ(周囲)から塗るかで、気持ちや性格(内面)も分かってしまうそう。確かに、同じ絵も塗る色で全く違う印象に!

2枚目は花束、鳥、月など絵それぞれに意味があるぬり絵から、今塗りたい絵を選んで彩色。

あっという間に塗る人、細かく塗りつぶす人、色を重ねてオリジナリティを出す人...塗り方もタッチもさまざまです。

最後に2枚を見比べて、青山さんが解説。

参加者からは

「色を塗るだけでいろいろ分かるとは!」「内面を当てられた感じで楽しかった」などの感想が。

明日、皆さんが塗る色は何色になるでしょうか。

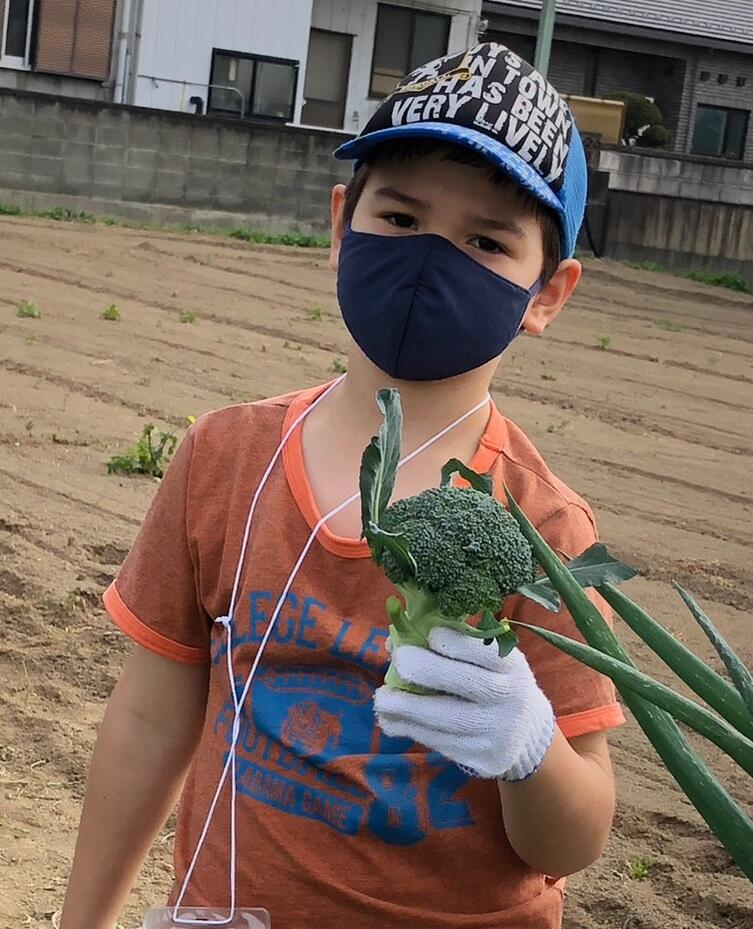

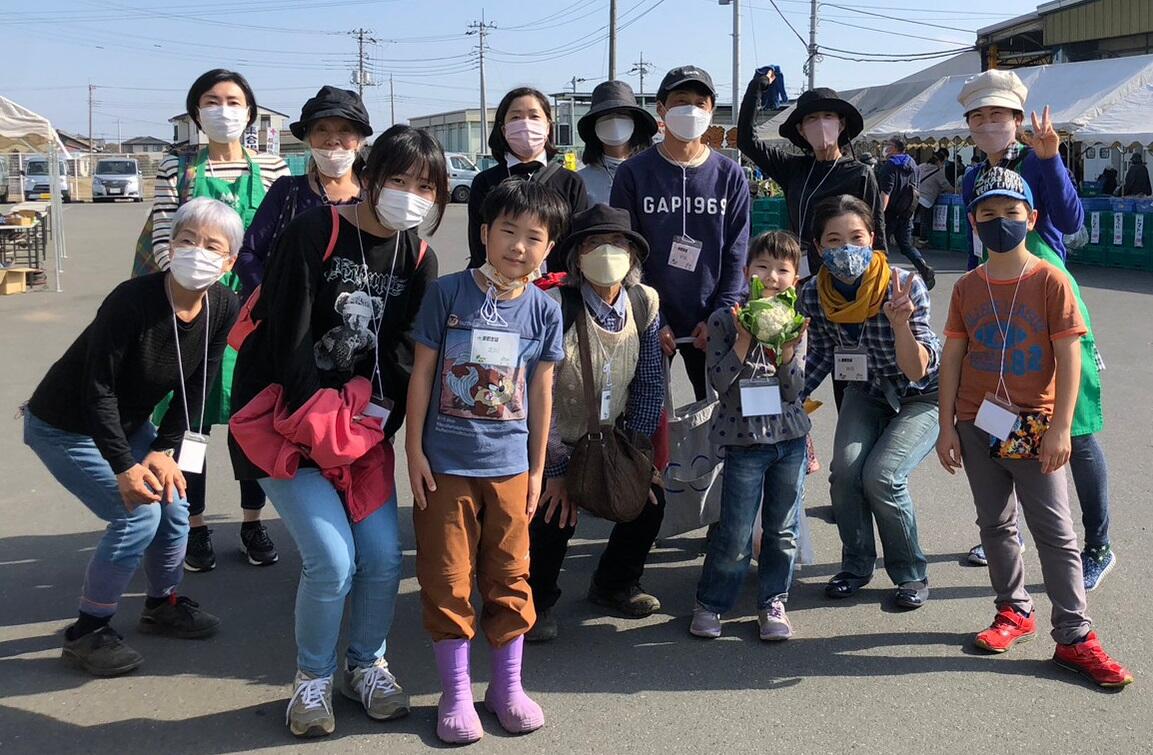

バスで行く 第18回埼玉産直センター収穫祭

第2地域委員会「(農)埼玉産直センター交流訪問」

※第9地域委員会も収穫祭に参加

2022年11月12日、第2地域委員会は(農)埼玉産直センターが主催する第18回埼玉産直センター収穫祭に参加しました。

3年ぶりとなる、とても良い収穫祭日和の朝、渋谷、新宿の2カ所からバスで出発。

行きの車中では「産地訪問のしおり」を配付し、学習交流も!

「好きな野菜料理は?」というお題には、

「ゴーヤとバナナと牛乳で作るスムージー」「長ねぎをバターで炒めてとろけるチーズを入れたオムレツ」「レンコンのきんぴら」「大根ステーキ」など個性満載のメニューが続々...

大いに盛り上がる中、現地に到着しました。

畑へ案内された参加者は、大根・にんじん・白菜・長ねぎ・キャベツなどの作物から自分で選べたので、産地の方にコツを教わりながらたくさん収穫して、大満足でした。

会場では他にも野菜の販売があり、みんな両手にあふれるほど野菜を購入して帰路に就きました。

<参加者の感想から>

- 収穫し持ち帰ったかぶは、皮をむいてくし切りし、オリーブオイルで焼いて岩塩で食べました。とてもジューシーでおいしく、家族にも大好評でした!

- 感染症対策が取られたため収穫体験と野菜販売のみになり、生産者との密な交流ができなかったのはちょっと残念。次回に期待しています。

第1回総代会議 ~方針の定期点検と「組合員の新たな活動スタイル案」の論議を実施~

組合員から選出された「総代」が出席し、1回目の会議を開催

1月25日「シアター1010」会場の様子

第48回総代会で決議された方針に基づく活動・事業の中間報告と、次年度の方針づくりに向けての論議を行う総代会議が、2022年11月25日から5日間の日程で、集会型、オンラインと合計10回、開催されました。

今年度は、組合員の活動スタイルについての見直し論議を進めることが総代会で確認されたことを受け、この間ブロック委員会などの活動団体や総代(昨年度・今年度)へ説明会を開催し、意見交換会を行ってきました。

組合員活動の参加をより豊かに広げていくために、目指す姿を「興味関心のあることでゆるやかにつながり、地域と組合員のくらしにに寄り添う活動」として、いただいたご意見を踏まえて検討を重ね、課題解決のための新しいスタイルとして提案しました。

概要は、現在の活動の一本化と1人から活動できる新しいスタイルへの変更です。そのためのブロック委員会規約の改正や役割などの説明と意見交換を行いました。

「活動イメージが湧かない」「実際にやってみて、修正していけばよいのでは」「なぜブロック委員会をやめないといけないのか」「ものづくりが得意。そういう人ができることがあるのか」など、総代の立場や活動経験によって、さまざまな質問・意見が出ました。

総代の皆さんからいただいた意見を反映し、今後の総代会議へ提案していきます。

「第1次議案書」(2月6日~10日配付)で皆さんからの声も集めています。

たくさんお米を食べよう♪ 食べて支える日本のお米!

第9地域委員会・産直米学習会

|

クリックすると「お米を真ん中に」 |

「お米を真ん中に」ページ |

2022年9月26日、第9地域委員会は商品案内「ごはんおかわり!」コーナーでおなじみ、商品部・小俣徹職員を講師に学習会を開催。

東都生協の産直米は、全て生産者の顔が見える「産地指定米」。北海道から鹿児島まで、30以上の産地で収穫された個性豊かなラインアップです。

土づくりや昔ながらの天日干し、有機栽培や化学合成農薬・化学肥料に頼らない米作りの取り組み、アイガモロボの活躍や無洗米の技術など、産直米にまつわる熱いストーリーが盛りだくさん。

参加者から「もっと知りたい」「続編を!」とリクエストも。お米愛深まる企画でした。