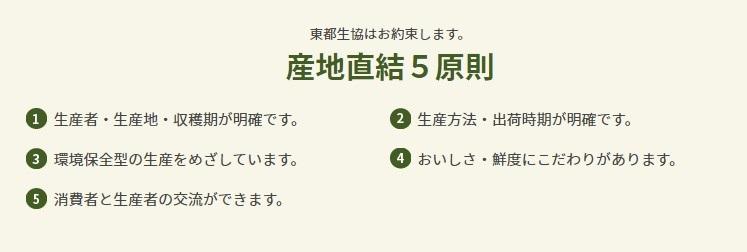

大変だけど楽しい!! あわじ玉のマスクチャームづくり

小平東部ブロック「水引を使った講習会」第2弾

2022年12月16日、小平東部ブロックは水引を使った講習会の第2弾を開催。

講師は東都人材バンクの赤沢和枝さん。まずは基本中の基本「あわじ結び」のおさらいです。

「これができないと先には進めない。よーく頭に畳み込んで、さぁリズミカルに手を動かしてス~イスイ」...「そうは問屋が卸さない」...「クルクル回していると何やらおかしいゾ??」 そのたびに先生が間違っている箇所を見つけては、優しく指導してくれました。

「簡単なようで難しい」「楽しいけれどこれは大変な作業」「頭の体操になる」ー完成した小さなあわじ玉に飾りを付けて、みんなで見せ合いっこ。これでマスク生活も楽しくなるね!! あっという間の楽しい時間。第3弾もできたらいいですね。

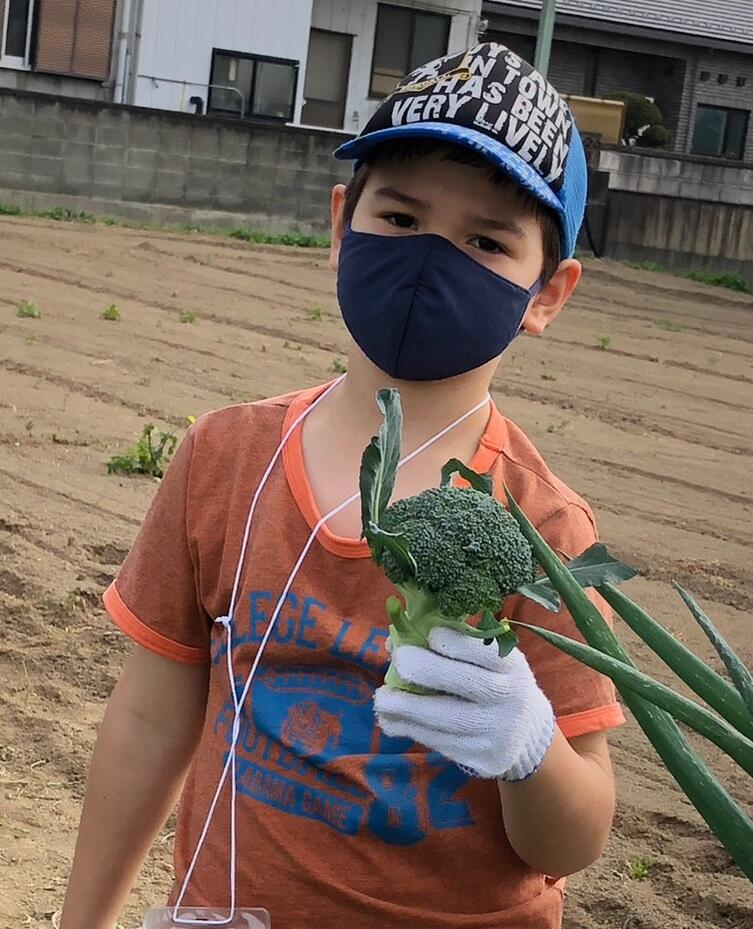

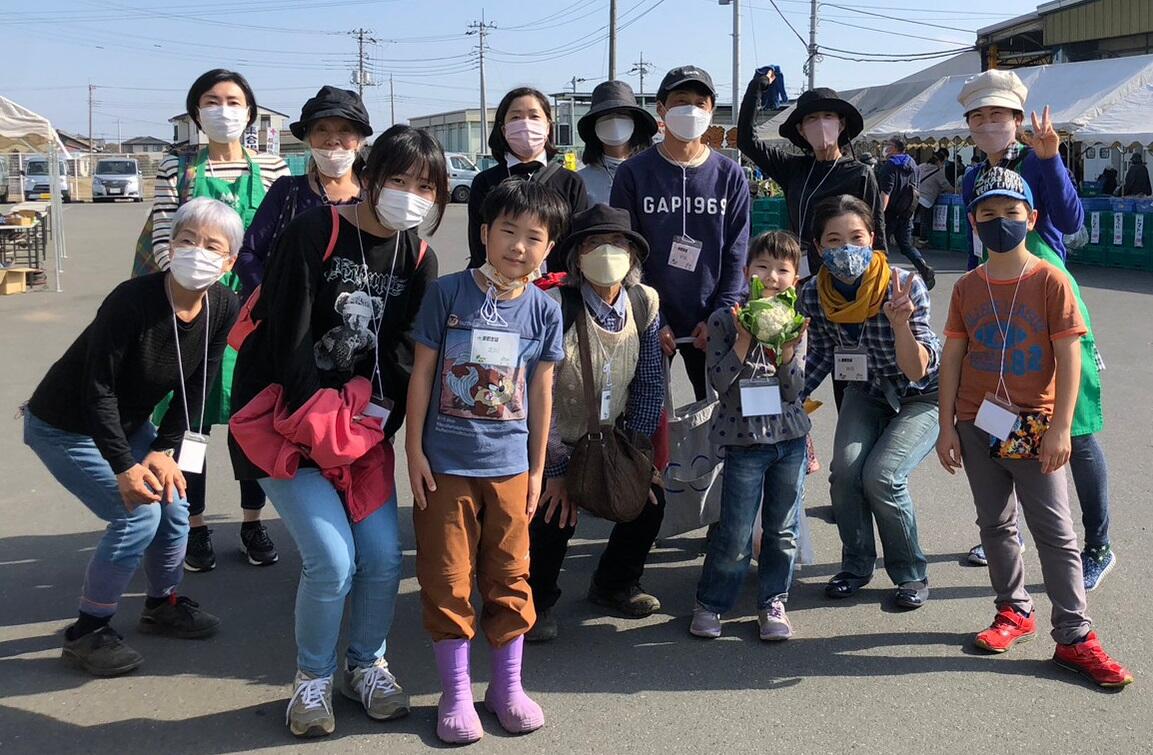

バスで行く 第18回埼玉産直センター収穫祭

第2地域委員会「(農)埼玉産直センター交流訪問」

※第9地域委員会も収穫祭に参加

2022年11月12日、第2地域委員会は(農)埼玉産直センターが主催する第18回埼玉産直センター収穫祭に参加しました。

3年ぶりとなる、とても良い収穫祭日和の朝、渋谷、新宿の2カ所からバスで出発。

行きの車中では「産地訪問のしおり」を配付し、学習交流も!

「好きな野菜料理は?」というお題には、

「ゴーヤとバナナと牛乳で作るスムージー」「長ねぎをバターで炒めてとろけるチーズを入れたオムレツ」「レンコンのきんぴら」「大根ステーキ」など個性満載のメニューが続々...

大いに盛り上がる中、現地に到着しました。

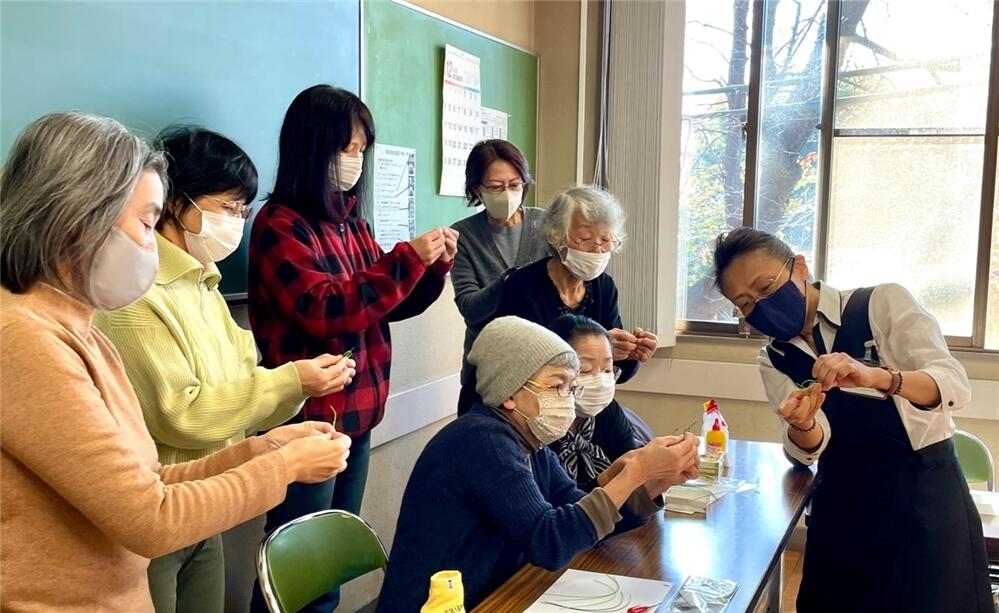

畑へ案内された参加者は、大根・にんじん・白菜・長ねぎ・キャベツなどの作物から自分で選べたので、産地の方にコツを教わりながらたくさん収穫して、大満足でした。

会場では他にも野菜の販売があり、みんな両手にあふれるほど野菜を購入して帰路に就きました。

<参加者の感想から>

- 収穫し持ち帰ったかぶは、皮をむいてくし切りし、オリーブオイルで焼いて岩塩で食べました。とてもジューシーでおいしく、家族にも大好評でした!

- 感染症対策が取られたため収穫体験と野菜販売のみになり、生産者との密な交流ができなかったのはちょっと残念。次回に期待しています。

たくさんお米を食べよう♪ 食べて支える日本のお米!

第9地域委員会・産直米学習会

|

クリックすると「お米を真ん中に」 |

「お米を真ん中に」ページ |

2022年9月26日、第9地域委員会は商品案内「ごはんおかわり!」コーナーでおなじみ、商品部・小俣徹職員を講師に学習会を開催。

東都生協の産直米は、全て生産者の顔が見える「産地指定米」。北海道から鹿児島まで、30以上の産地で収穫された個性豊かなラインアップです。

土づくりや昔ながらの天日干し、有機栽培や化学合成農薬・化学肥料に頼らない米作りの取り組み、アイガモロボの活躍や無洗米の技術など、産直米にまつわる熱いストーリーが盛りだくさん。

参加者から「もっと知りたい」「続編を!」とリクエストも。お米愛深まる企画でした。

のぞいてみよう蛇口の向こう側 ~多摩の水道水と地下水を学ぶ学習会を開催

機関誌「MOGMOG」編・第7・第8・第9地域委員会合同「水の学習会」

講師の水ジャーナリスト・橋本淳司氏 |

|

2022年6月25日、第7・第8・第9地域委員会は合同企画の学習会を開催。「のぞいてみよう蛇口の向こう側~多摩の水道水と地下水を知ろう~」と題し、オンラインと八王子クリエイトホール会場の複合型で開催。

昨年、「府中市の浄水所にて、残留性の高さや健康への影響が指摘される有機フッ素化合物が水道水から検出された」と新聞報道があり、「水の安全性」がメンバーで話題に。今飲んでいる水道水はどこから? 「蛇口の向こう側」について私たちは知らないことが多いのでは? と、今回の企画となりました。

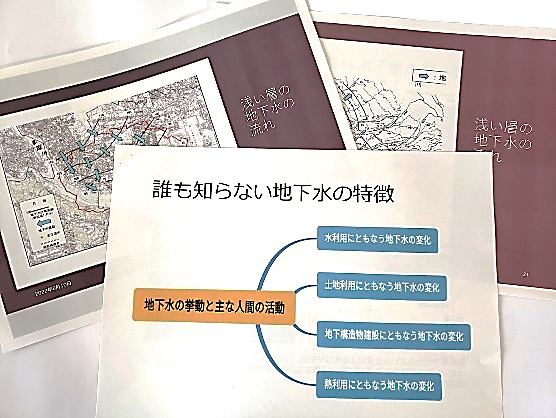

水ジャーナリスト・橋本淳司氏を講師に、安全な水の必要性や正しい情報と知識、多摩地域の水道水、地下水について学習しました。

まず、どこから来た水を飲んでいるのかを地図上で確認。地下水は、土地利用や地下構造物など、ヒト社会の活動の影響を受けていることも再確認しました。

有機フッ素化合物の地下水混入問題については、「現在は禁止されているが、過去使用していたものが地中に入り、その汚染の蓄積が今になって出てきていると考えられる。20年前の農薬が出てきたところもある。地下水は継続的なモニタリングが必要」とのことでした。

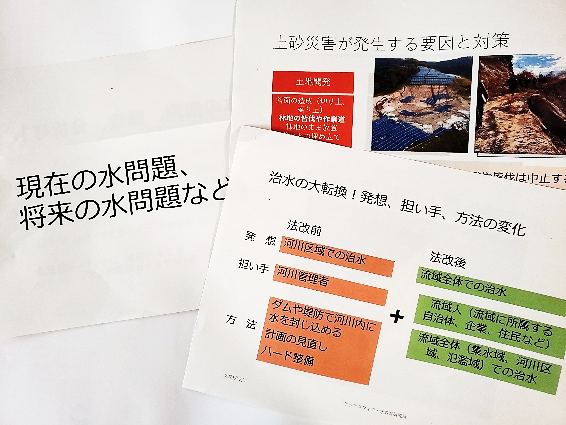

今後の大雨による浸水や洪水などへの心構えとしては、「自分がどの川の恵みで生活しているか、『流域』を意識する。治水だけでなく利水、くらしをコンパクトで持続可能なものにするための水マネジメントが大事」とのこと。

また、「田んぼは、米の生産だけではなく、地下水を育み洪水を緩和し、生き物を育む場所」という話も聞けました。

参加者からは、「今何ができるか、緊急を要する。公にして大きな議論を呼ぶべき」「減反が将来の水不足につながると知り、水田は水がめといわれることを改めて実感。今後、自治体でも総合的な水対策をする必要がある」など、熱い感想も...。学びの多い学習会となりました。

「夏休み親子で学ぼう! 『へいわ』って何だろう?」開催

第9地域委員会・平和学習会

|

|

引き揚げ船の中での様子 |

|

|

|

第9地域委員会は2022年7月28日、平和企画として平和祈念展示資料館(新宿区)の学芸員の方を講師にお迎えし、親子を対象に、「Zoom」を使った平和に関するオンライン学習会を行いました。大人14人・子ども7人の計21人が参加しました。

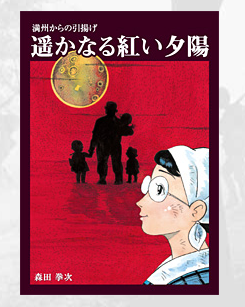

テーマは「海外からの引き揚げ」。敗戦によって外地での生活のよりどころを失い、身に危険が迫る過酷な状況の中をくぐり抜けて祖国に戻ってこられた約320万人に及ぶ方々の労苦について学びました。

引き揚げ船の中での様子

特に旧満州での引き揚げは、1945年8月9日のソ連軍侵攻により大混乱に陥り、過酷を極めるものでした。

反日感情を持つ現地農民の襲撃もある中、青壮年男子が徴兵されていたため、女性・老人・子どもだけでの引き揚げだったそうです。

想像するだけでも、恐ろしい状況です。

講師は「戦後すぐに平和が訪れたわけではない。戦争が起こると弱い者が犠牲になる。過去に起きたことを知る=未来の平和を考えることにつながる」とおっしゃっていました。

学習漫画「満州からの引揚げ 遥かなる紅い夕陽」

企画参加者には、同資料館より提供された学習漫画「満州からの引揚げ 遥かなる紅い夕陽」を配付。こちらは、同資料館の公式ホームページでも電子版がいつでも閲覧できますので、ぜひご覧ください。

皆さんは「へいわ」とはどのようなことだと思いますか? ぜひ考えてみてください。

<参加者の感想>

- 大勢の人を殺したら刑罰があるのに、なぜ戦争で人を殺しても刑罰を受けないのか納得がいかない。戦争はどんな人でも殺してしまうからかなしい。(小4)

- 兵士対兵士の戦争の裏には引き揚げ者のような苦しい思いをした人がいることを知った(小6)

- 低学年の子には、少し難しかったかもしれませんが、とても分かりやすい解説でした。

- 資料館を訪れているような解説でした。資料をまとめていただきありがとうございました。

- 小学生には、理解が難しい時間もあったかもしれませんが、クイズなど工夫されて、親子でZoomでの戦争と平和について考えることができた貴重な企画でした。

- 平和とは、自分の幸せだけでなく、誰に対しても暴力がないこと(大人)

- 宇宙飛行士・毛利衛さんの言葉:「宇宙からは、国境線は見えなかった」―宇宙から見ると、とても小さな地球。そんな小さな世界で争う必要性があるのか? 人間社会だけでなく、地球が(環境・生物、などなど)平和であることを願うばかりです。

- 戦争について「知る」こと、そして、「考える」ことが大切だと思います。「知」って、「考」えれば、戦争はなくなるのではないかと思います。

- 人を傷つけない。お互いが寄り添って笑顔になれる。世界中が幸福を感じられる。そんな時代を迎えられることを諦めないことが大事だと思いました。

<参加者の方々の平和へのメッセージ>

「のぞいてみよう蛇口の向こう側」~水の学習会を開催

水ジャーナリスト・橋本淳司氏を講師に第7・第8・第9地域合同で学習会を開催

水ジャーナリスト・橋本淳司氏 |

会場の様子 |

|

提供された詳細な資料 |

2022年6月25日、第7・第8・第9地域委員会は、水ジャーナリスト・橋本淳司氏を講師に迎え、「のぞいてみよう蛇口の向こう側~多摩の水道水と地下水を知ろう~」として、合同で「水の学習会」を開催しました。

参加人数は、八王子クリエイトホール会場21人、オンライン50人と、総勢71人となりました。参加者の年齢層も20代以下から70代以上と幅広く、命に直結する「水問題」の関心の高さが感じられました。

橋本氏は、全国の水道管の老朽化問題に触れ、老朽化した水道管の年間更新率が2018年度で1%以下であることを紹介。

水道事業運営の担い手不足、それに伴う水道料金の格差拡大など、水道事業の現状を解説しました。

私たちの下を流れる地下水の存在と、自然要因や人的要因により今後起こりうる事象など、さまざまな切り口で問題が提起された学習会となりました。

途中、参加者と橋本氏とのディスカッションもあり、あっという間の2時間となりました。参加者からは「続編をお願いしたい」との声も寄せられました。

<参加者の感想>

- 水の問題をさまざまな視点からお話しいただき、有意義でした。

- 見えるのは蛇口からの水だけ。向こう側を知ることにより、環境問題を知ることができました。

- 講義内容が分かり易く、川や流域の資料など関心を持ちながら学べました。知識の有無にかかわらず、水環境は、どんな人とも切り離せないと再認識しました。

- 田んぼが減ると地下水が減る。田んぼが治水効果の面で重要な役割があるなど、良く分かりました。

★この企画については機関誌「MOGMOG」9月号にも掲載予定です

★今回の企画について資料をご希望の方は、小平センターまでお電話ください

申し込み受付期限:2022年8月31日(水)

☎:042-460-6861(午前9時~午後5時)

地域のつどい+登録商品「北海道放牧豚」を知ろう

Non-GMO・PHF飼料にこだわり循環型畜産を実践する希望農場の「北海道放牧豚」についてオンライン学習

飼育日数は一般的な養豚より |

2022年4月27日、第9地域委員会は地域のつどい+登録商品「北海道放牧豚」学習会を開催。

オンライン開催となったこの日、前半の地域のつどいでは「コロナ禍は『じっくり学習する時間』となった」「オンラインでもいろいろな活動に参加できた」などの声が...。

後半は、商品部・千葉祐二職員による「北海道放牧豚」学習会。

北海道厚真町・希望農場の豚は、屋根付き豚舎と放牧地を自由に行き来し、ストレスのない環境で育ちます。

敷料は完熟堆肥のバイオベッドのため、糞尿は発酵処され臭気も抑制、冬は発酵熱が床暖房の代わりになるそうです。

飼料の「とうもろこし」「大豆油かす」は非遺伝子組換え(Non-GMO)で、さらに「とうもろこし」はポストハーベストフリー(PHF=収穫後農薬無散布)と聞き、「今後も循環型畜産を目指してほしい」と参加者も納得でした。

「ヘルシーエクササイズ」定例会を開催

4カ月ぶりに集まって簡単健康エクササイズ

|

みんなで体操ができることがうれしい! |

小平市と東村山市を中心に11人で活動中の第9地域・とーと会「ヘルシーエクササイズ」。

2カ月に1回の開催が基本ですが、2022年4月13日、コロナの感染状況を見て4カ月ぶりに集まりました。

東都人材バンク・松谷佳子さんの指導の下、1時間半。気功やヨガを取り入れたストレッチ・筋トレで血行も良くなり、心身ともにリフレッシュしました。

「先生が毎回たくさん教えてくださるので覚えるのが大変!」ですが「毎回、楽しみにしています!」と、元気に集って体操ができるうれしさを皆でかみしめました。

終了後の東都生協の新商品やお薦め商品の情報交換も、とても楽しい時間です。

「有機農業」で地球も私たちも元気に! 有機農家学習会

第9地域・オンライン「有機栽培農家学習会」

講師は東都生協商品部職員 |

|

2021年12月17日、第9地域委員会は商品部・本間職員と吉澤職員による有機農業についてのオンライン講座を開催。

東都生協の栽培区分表示「東都みのり」や「有機」「無無」の違いについて、また産直有機栽培農家「北海道有機農業協同組合」「グッドファーム」「JAやさと」「福岡自然農園」など産地についても学習しました。

東都生協の農産物は「いつ」「どこで」「誰が」「どのように」作ったかが明確で、市販品とは安心感が違うことを改めて実感。今後も商品の安全性を守るために、生産者・職員・組合員一丸となって積極的に取り組み続ける生協でありたいと思いました。

「有機農業で地球も私たちも元気に! 有機農家学習会」を開催しました

第9地域委員会「有機農家学習会」報告

|

|

|

第9地域委員会は2021年12月17日、Zoomを使ったオンライン学習会 第4弾として、「有機農業で地球も私たちも元気に! 有機農家学習会」を開催。東都生協の商品部職員を講師に、農薬に対する考え方や有機農家の取り組みを学びました。12人が参加しました。

東都生協は栽培表示区分「みのり」の青果を20~30種類取り扱っており、全国に契約有機産地があります。

その中の1つ福岡自然農園。こちらは、自然農法を提唱し体現化している産地。

生産者の福岡正信さんは、世界各国への歴訪を重ね、泥の中に植物の種子を入れて粘土団子状にすることにより、砂漠化を抑制する取り組みなどを行い、世界的な評価を受けています。2008年に亡くなられ、現在は、お孫さんが農園を受け継がれています。同産地には、国内外から有機就農を志す多くの人が勉強に訪れています。

その他の産地として、(農)グットファーム、北海道有機農業協同組合、JAやさとが紹介され、それぞれの産地の特徴が説明されました。

東都生協の農産物は、栽培区分表示「産直」の農産物を含め、取り扱う全ての農産物は栽培計画書に基づき、しっかり記録・点検され、組合員に届けられます。

そうした意味でも、市販の青果物と比較して安心感が違う! ということを改めて痛感した学習会となりました。

産地は環境に配慮した安全・安心な農作物を作り、組合員は、購入し続けることで農家を支える。支え合いの生協だからこそ、みんなで地球を守り、ウィンウィン(win-win)な関係でありたいですね。

生産者カードは、産地の方々の大きな励みになっています! 皆さま、こちらはぜひ、これからも提出していきたいですね。

<参加者の感想>

- 農薬を全否定するのではなく、上手に使いながら残留農薬を減らしたりして、生産性を維持しながら、より安全な作物を作るという考えもあると思いました。

- やみくもに恐れず、しっかり正しい知識を持った消費者にならなければと考えさせられました。

- 農業への深い見識がある意見を聞けて、ためになりました。

- 生産者カードが、生産者の皆さんはうれしいと思ってくださると伺い、これからも折に触れ、書こうと思います。

- 今さらですが、「産直」「東都めばえ」「東都わかば」「東都みのり」のことも自分の中で見直せたので、東都生協の野菜・果物を安心して頼めるなと思いました。

- 有機栽培作物の定義が分かって良かった。