一人で悩むより みんなで学ぼう 介護のお話

鶴川ブロック「介護学習会」

2022年12月8日、鶴川ブロックは介護に関する学習会を開催。

前半は、ライフプランアドバイザー・北尾良江講師による「介護保険の制度と在宅介護で使えるサービスについて」。

親のことだけでなく、自分も高齢期をどこでどんなふうに過ごしたいかを家族で共有することが大切であり、「どんな事業•サービスが紹介されるか、地域包括センターを気軽に訪ねてみるのが良い」とのことでした。

後半は、ライフプランアドバイザー金田和子講師が町田市の介護施設や有料老人ホームの具体例を挙げながら、施設の種類や特徴、入所要件のほか、施設の情報収集の仕方や確認ポイントも紹介。とても学びの多い学習会でした。

時として孤独に陥りやすい介護ですが、みんなで一緒に学んだこの経験は、いざというときに慌てず生かせそうです。

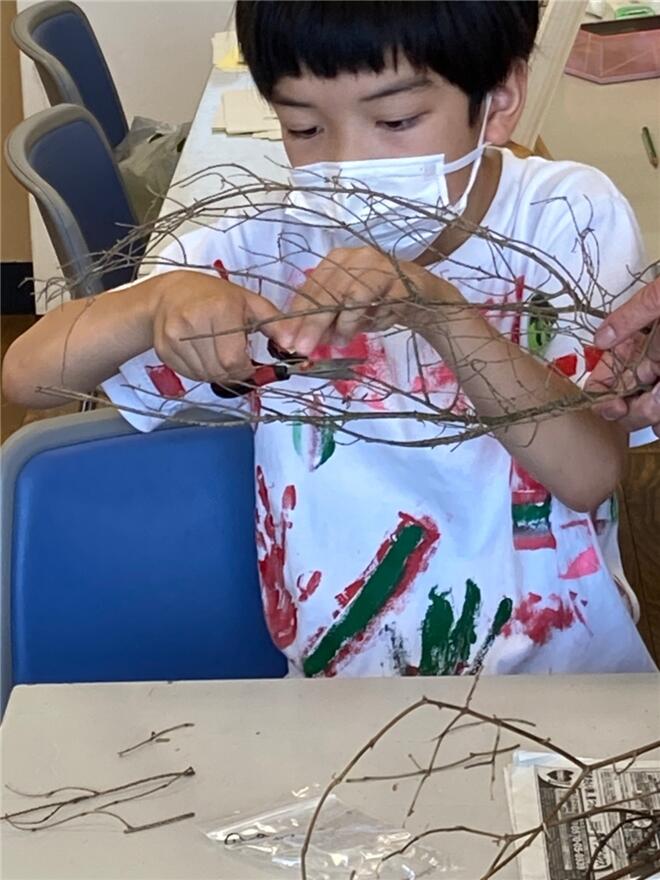

「夏休み親子企画」 木の枝でつくる森の虫たち

木の枝で森の虫たちで作る親子工作体験

|

|

2022年7月24日、第8地域委員会は「夏休み親子企画」として、木の枝で森の虫たちで作る親子工作体験を開催。

工作キット(昆虫4種)を使い、足と角は自分で作ってもらえるように小枝も準備しました。

講師の地域コーディネーター、サポーター、お父さんたちが、枝の切り方などをアドバイス。1時間ほどで仕上がり、「自然の木が良い」「かっこいいクワガタやカブトムシが作れてうれしい」と子どもたちは大喜びでした。

工作後は、日本の森林と作物についての紙芝居。「今回のキットは、荒れて手入れもされていない宮城県の杉林の『除伐材』を利用しています」というお話から、国産材、輸入材、国産作物や環境保全などを学びました。

親御さんからも、「子どもにも分かりやすかった」と好評でした。

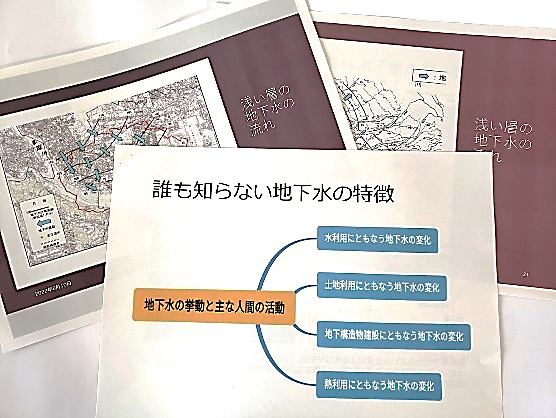

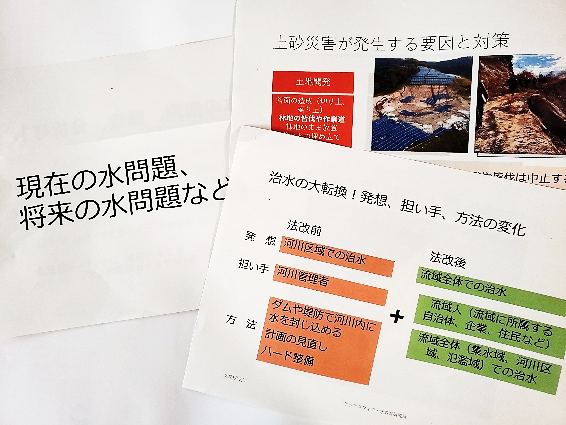

のぞいてみよう蛇口の向こう側 ~多摩の水道水と地下水を学ぶ学習会を開催

機関誌「MOGMOG」編・第7・第8・第9地域委員会合同「水の学習会」

講師の水ジャーナリスト・橋本淳司氏 |

|

2022年6月25日、第7・第8・第9地域委員会は合同企画の学習会を開催。「のぞいてみよう蛇口の向こう側~多摩の水道水と地下水を知ろう~」と題し、オンラインと八王子クリエイトホール会場の複合型で開催。

昨年、「府中市の浄水所にて、残留性の高さや健康への影響が指摘される有機フッ素化合物が水道水から検出された」と新聞報道があり、「水の安全性」がメンバーで話題に。今飲んでいる水道水はどこから? 「蛇口の向こう側」について私たちは知らないことが多いのでは? と、今回の企画となりました。

水ジャーナリスト・橋本淳司氏を講師に、安全な水の必要性や正しい情報と知識、多摩地域の水道水、地下水について学習しました。

まず、どこから来た水を飲んでいるのかを地図上で確認。地下水は、土地利用や地下構造物など、ヒト社会の活動の影響を受けていることも再確認しました。

有機フッ素化合物の地下水混入問題については、「現在は禁止されているが、過去使用していたものが地中に入り、その汚染の蓄積が今になって出てきていると考えられる。20年前の農薬が出てきたところもある。地下水は継続的なモニタリングが必要」とのことでした。

今後の大雨による浸水や洪水などへの心構えとしては、「自分がどの川の恵みで生活しているか、『流域』を意識する。治水だけでなく利水、くらしをコンパクトで持続可能なものにするための水マネジメントが大事」とのこと。

また、「田んぼは、米の生産だけではなく、地下水を育み洪水を緩和し、生き物を育む場所」という話も聞けました。

参加者からは、「今何ができるか、緊急を要する。公にして大きな議論を呼ぶべき」「減反が将来の水不足につながると知り、水田は水がめといわれることを改めて実感。今後、自治体でも総合的な水対策をする必要がある」など、熱い感想も...。学びの多い学習会となりました。

「のぞいてみよう蛇口の向こう側」~水の学習会を開催

水ジャーナリスト・橋本淳司氏を講師に第7・第8・第9地域合同で学習会を開催

水ジャーナリスト・橋本淳司氏 |

会場の様子 |

|

提供された詳細な資料 |

2022年6月25日、第7・第8・第9地域委員会は、水ジャーナリスト・橋本淳司氏を講師に迎え、「のぞいてみよう蛇口の向こう側~多摩の水道水と地下水を知ろう~」として、合同で「水の学習会」を開催しました。

参加人数は、八王子クリエイトホール会場21人、オンライン50人と、総勢71人となりました。参加者の年齢層も20代以下から70代以上と幅広く、命に直結する「水問題」の関心の高さが感じられました。

橋本氏は、全国の水道管の老朽化問題に触れ、老朽化した水道管の年間更新率が2018年度で1%以下であることを紹介。

水道事業運営の担い手不足、それに伴う水道料金の格差拡大など、水道事業の現状を解説しました。

私たちの下を流れる地下水の存在と、自然要因や人的要因により今後起こりうる事象など、さまざまな切り口で問題が提起された学習会となりました。

途中、参加者と橋本氏とのディスカッションもあり、あっという間の2時間となりました。参加者からは「続編をお願いしたい」との声も寄せられました。

<参加者の感想>

- 水の問題をさまざまな視点からお話しいただき、有意義でした。

- 見えるのは蛇口からの水だけ。向こう側を知ることにより、環境問題を知ることができました。

- 講義内容が分かり易く、川や流域の資料など関心を持ちながら学べました。知識の有無にかかわらず、水環境は、どんな人とも切り離せないと再認識しました。

- 田んぼが減ると地下水が減る。田んぼが治水効果の面で重要な役割があるなど、良く分かりました。

★この企画については機関誌「MOGMOG」9月号にも掲載予定です

★今回の企画について資料をご希望の方は、小平センターまでお電話ください

申し込み受付期限:2022年8月31日(水)

☎:042-460-6861(午前9時~午後5時)

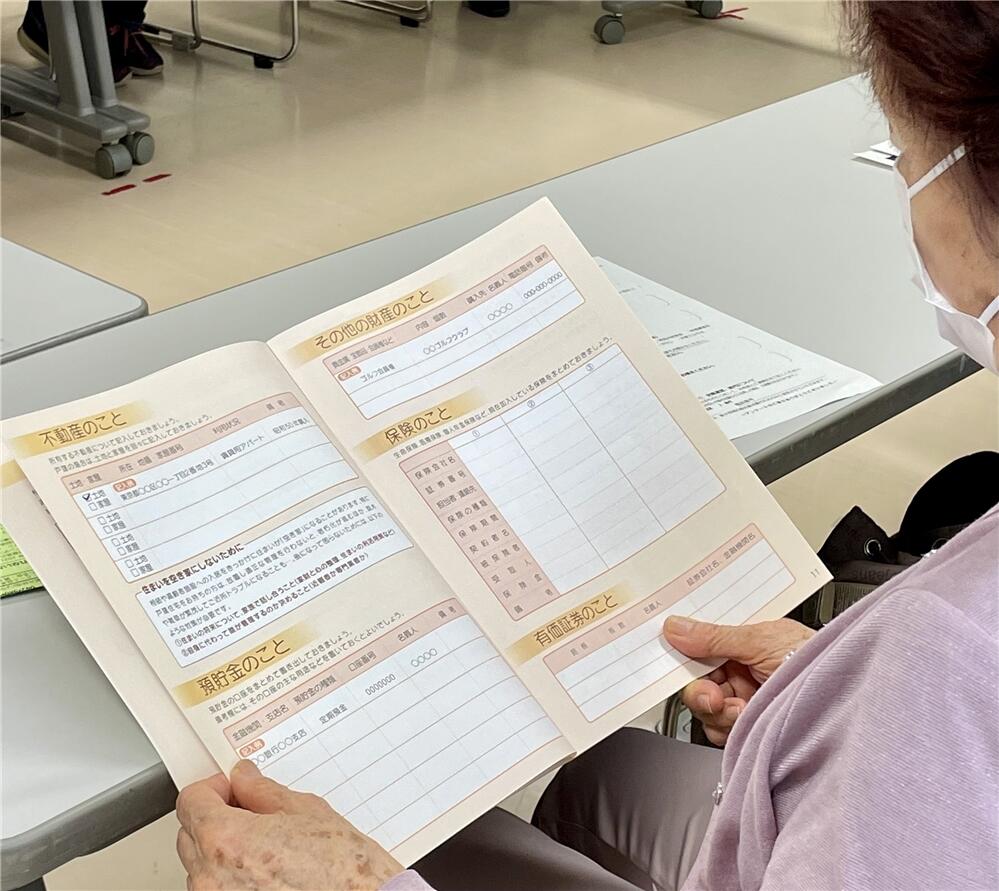

もしもの時にも慌てない...にじえ葬ミニ学習会

東都生協の葬祭事業「にじえ葬」を学習

|

|

「お葬式事情、ずばりプロがお答えします」として、第8地域委員会は2022年4月15日、東都生協の葬祭事業「にじえ葬」学習会を開催しました。

講師は葬祭事業で協同する取引先・㈱セレモアの山嵜正樹さん、東都生協・生活文化事業担当の泉澤賢一職員。

残された人に負担をかけたくないと、最近は自ら事前相談する人も増えているとか。エンディングノートは何度でも書き換えられ、メモ代わりとしてもおススメ。

もしもの時のために、預貯金やパソコン・携帯電話のパスワードなど紙ベースで残しておくことも大切と聞き、これも時代の流れと妙に納得しました。

東都生協は葬祭も扱うという広報も兼ねた今回の学習会。学習会開催やプラン、金額など、にじえ安心フリーダイヤル 0120-85-0983 までお気軽にご相談ください。

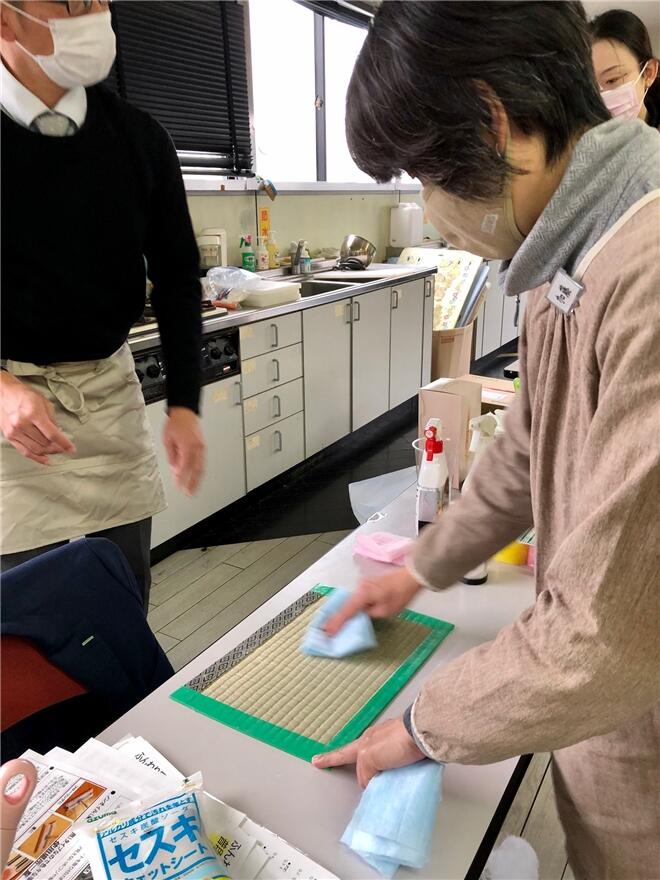

プロから学ぶお掃除テクニック

第8地域・鶴川ブロックお掃除学習会

さっと一拭き、あら不思議! |

|

2021年12月14日、鶴川ブロック委員会はアズマ工業㈱から太田駿吾さんを講師に招き、簡単にできるお掃除学習会を開催。

掃除のコツは、まず物を片付けること。そのためには物を減らし(頭が痛い) 、高い所から低い所への順序でスタート...。基本的なことなのに妙に納得してしまいます。

実際に洗剤やクロスを使っての掃除法には歓声が! 年末の大掃除も大切ですが、普段の手入れでいかに掃除がラクになるかがよく分かりました。参加者は「みんな困っているところは同じなんだ」と気持ちも洗われ、お掃除上手になれたようです。

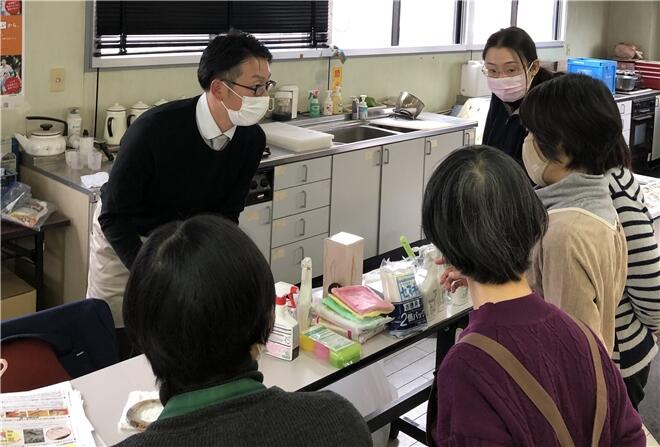

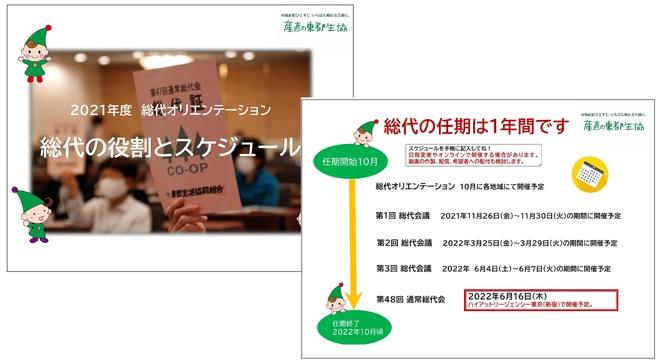

「2021年度総代オリエンテーション」開催

地域の選挙区から選出された組合員の代表・総代が出席

|

2021年10月26日、第8地域委員会は「2021年度総代オリエンテーション」を開催しました。

総代オリエンテーションは、選出された総代が顔合わせを行い、総代の役割や任務、年間スケジュールを確認する場。今回はまちだ中央公民館で開催しました。

前半はスクリーンに動画を映し、全地域統一の説明・質疑応答、後半は各自の思いや意見を伝え合いました。

「商品の品質についても声を出していきたい」「初めての総代だが意見を出せるよう学んでいきたい」など抱負が語られたり、「東都生協の商品を友人にも勧めたい」「皆さんと交流ができて良かった」との感想が聞かれるなど、対面で会うことがなかなかできなかった昨今、貴重な機会になりました。

有機一番摘み煎茶のオンライン学習交流会

㈲人と農・自然をつなぐ会の杵塚民子さんを講師に学習会

|

2021年7月21日、第8地域委員会は有機一番摘み煎茶のオンライン学習交流会を開催しました。

㈲人と農・自然をつなぐ会の杵塚民子さんを講師に、有機栽培、農薬無散布と減農薬、慣行栽培の違いを学習。

「やぶきたみどり」は有機栽培で農薬無散布の安全・安心なお茶、と再確認できました。おいしいお茶の入れ方、保存方法、お茶の健康効果の他、「栄養成分が全て残っている茶殻は、捨てずにサラダや天ぷらに」「水出し冷茶にドライフルーツを入れる」などお茶の新たな楽しみ方の提案も...。

「有機栽培の工夫、新しい分野への生産者の意欲が分かった」「かえって近くで話ができた気がする」と評判も上々でした。生産者の方々とのつながりを感じる学びと交流のひと時になりました。

総代の任務や役割を学ぶ総代オリエンテーションを開催

東都生協 第8地域委員会主催「総代オリエンテーション」開催報告

久しぶりの再開で交流も弾みました |

今年度は八王子クリエイトホール会場のほか、オンライン、動画でも説明の機会を設けて開催しました。実会場では、受付の検温など参加者の感染症予防対策も万全の態勢で臨みました。

講師の野地浩和専務理事は、新型コロナウイルスによる東都生協の事業への影響について説明し、「コロナ禍で供給高は大きく伸長したものの、経費構造は改革が必要。システム化を図りコスト削減を進めていく」と語りました。

出席総代からは、商品案内、ポリ袋の削減などさまざまな意見が聞かれ、貴重な機会となりました。より良い東都生協を目指して、共に知恵を出し合い進んでいくことを確認しました。

ボランティア企画「アジアの子どもたちに絵本を贈ろう」報告

2020年11月15日 第8地域委員会主催「アジアの子どもたちに絵本を贈ろう」報告

現地語に翻訳したシールの切り抜き |

日本語の上に翻訳シールを貼り付け |

6冊の絵本の翻訳が完成 |

今回の参加者の皆さんです |

東都生協が絵本を届けるボランティア企画「アジアの子どもたちに絵本を贈ろう」を始めて10年。今年は感染症予防対策を取っての開催となりましたが、日曜日開催ということもあって、お子さん3人が参加しました。

はじめに、DVDでアジアの紛争地帯などで暮らす子どもたちの様子や、絵本を読んだことのないアジアの子どもたちに絵本を届けることの意義、子どもたちが絵本を読めるという平和の大切さについて説明を受けました。

その後、各自が好きな絵本を選び、読み込んでから、日本語の絵本に現地の言葉のシールを切り貼りする作業に入ります。和やかな雰囲気の中で、それぞれ熱心に取り組んでいました。

最後に、絵本に現地の言葉で自分の名前を書き入れ、6冊の絵本が出来上がりました。この絵本は、公益社団法人シャンティ国際ボランティア会を通して、絵本を待つアジアの子どもたちに届けられます。

アジアの子どもたちの現状を知り、一人ひとりが平和について考えるきっかけにと開催した今回の企画。参加者にとって、平和の大切さを考える良い機会になったようです。