環境

JA東京中央と「再発見!協同組合フェスタ!」を開催

共に東京の農業を知り、地域の食と農を守り、豊かなくらしの実現を目指す

JA東京アグリパーク入口

オープニングセレモニー

2025年8月9日、東都生協はJA東京中央との共催で「再発見! 協同組合フェスタ!」をJA東京南新宿ビルで開催し、300人を超える来場者でにぎわいました。

このイベントは、今年の「国際協同組合年」を記念し、東京の農業と地域社会への貢献を目指して連携協定を締結している両組合の事業や取り組みを発信することで多くの方に魅力を再発見していただくことを目的に企画しました。

◇会場の様子

1階では、来場者先着300人にJA東京中央の麦茶ティーバッグをプレゼントしました。

会場内には、JA東京中央ファーマーズマーケットで取り扱っている世田谷サンドやスムージー、東都生協の商品を販売する「食のブース」や、両組合の事業や活動を紹介する「発信ブース」を配置。クイズ形式で楽しく学べる「クイズラリー」を各ブースに掲示し、多くの来場者でにぎわっていました。

3階では、協同組合について学べる「2025国際協同組合年」(IYC2025)ブース、「野菜のクイズコーナー」「トマトの重量当てクイズ」「ごみ分別魚釣りゲーム」「射的」など、子どもから大人まで楽しめる企画が盛りだくさんでした。

特に人気を集めたのが「やさいスタンプでオリジナルトートバッグ作り」。れんこんやオクラなど本物の野菜を使って、個性豊かな作品が次々と生まれました。

「地震体験! ザブトン教授の防災教室」のコーナーでは、イス型の地震動体験装置「地震ザブトン」で、過去に起こった地震のリアルな揺れを、多くの来場者が興味深く体験していました。

「つながり」をテーマにしたメッセージコーナーには約100人の方が最近感じた「つながり」についてコメントいただきました。

多くの人でにぎわう会場

[発信ブース]東都生協の取り組み紹介コーナー

[発信ブース]JA東京中央の取り組み紹介コーナー

[食のブース]東都生協のお薦め商品を販売

[食のブース]JA東京中央 かき氷を販売

[食のブース]JA東京中央の野菜・果物で作ったスムージー

◇1階「発信ブース」「食のブース」コーナー

食のブースでは、JA東京中央ファーマーズマーケットで取り扱っている世田谷産の野菜を使っ世田谷サンドやスムージー、ブルーベリージュース、かき氷を、東都生協からは50周年開発商品の「河内晩柑やわらかドライフルーツ(熊本県産)」や国産果汁ジュースを販売しました。

発信ブースでは、各団体の事業や取り組み、国際協同組合年の取り組みを発信しました。

・国際協同組合年ブース = 各協同組合、社会、地域づくりに取り組みなどを展示しました。

・JA東京中央 = 事業や取り組み、都市農業を支える事業・くらしに備える金融について紹介しました。

・JA東京中央セレモニーセンター = 取り組み内容、ペット葬などを紹介しました。

・東都生協ブース = JA東京中央との連携協定締結、事業紹介、商品案内やリサイクルびん、牛乳パックなどを展示しました。

2025国際協同組合年ポスターを掲示

受付で先着300人に麦茶ティーバッグプレゼント

来場者受け付け

◇3階「体験ブース」コーナー

・「野菜スタンプを使ってオリジナルトートバッグをつくろう」 = カットした野菜をスタンプにしてオリジナルのバッグを作りました。

・「野菜知識クイズ」 = 野菜に関するクイズを出題、野菜の基礎知識を学びました。

・「トマト重量当てクイズ」 = 産直産地で育てている北海道産トマト、さまざまな形状、重さのものが収穫されます。トマトを選んで、正解者にトマトをプレゼントしました。

・「ごみ分別釣りゲーム」 = 釣り竿で魚に扮したごみ(可燃物、不燃物、缶など)を釣り上げ、分別してもらいました。

・「射的コーナー」 = 野菜知識クイズ、ごみ分別釣りゲームで射的の玉をゲット! 射的を楽しみました。

・「メッセージコーナー」 = 「つながり」をテーマに、来場者の皆さまから応援メッセージを頂きました。

[体験ブース]うまく出来るかな

[体験ブース]いろいろな野菜をスタンプに

[体験ブース]野菜スタンプでトートバック作り

<メッセージコーナー> ※一部をご紹介します

・産地交流訪問でお世話になった生産者さんの小松菜が届いた♡

・今日という日😊

・東都生協とJA東京中央のイベントに参加して、知らないことが楽しく学べた

・地域のつながり好きです

・共感 共有 協同

・楽しい時間をありがとう

・こちらの企画で地球や食のつながりを感じました!

・人間関係で悩んでいた時に母が一緒に悩んでくれて、今までより絆が深まった。

・びんのリユース活動が、障害者の雇用につながる―良いことがつながっている😊

・周りにいる人たちを大切にしたい

・東都生協の活動―地域のつながり大切にしたい―参加します♡

・今の時代、人とのつながりの大切さを感じます

[体験コーナー]トマト重量当てクイズ

[体験コーナー]ごみ分別釣りゲーム

[体験コーナー]射的コーナー

[体験コーナー]シミュレーター「地震ザブトン」で大規模地震の揺れなどを体感

つながりをテーマに多くのメッセージが届きました

<参加者アンケート> ※一部をご紹介します

・日常では気にしたことのない知識を得ることができ、とても有意義だった。

・JA東京中央の活動内容を詳しく知ることができた。

・2025国際協同組合年(IYC2025)について、知人や家族に教えていきたいと思った。

・JA東京中央と東都生協の関わりや触れ合いが学べた。

・地震体験がとてもリアルで驚いた。

・子どもも大人も楽しめるイベントだった。

・知らないことをたくさん学べて、とてもためになった。

・野菜のことを楽しく学べた。

今回の再発見! 協同組合フェスタには双方の組合員や役職員が訪れており、2025国際協同組合年に当たっての協同組合への理解、認知を広げる取り組み、両組合の取り組みを再発見する機会となりました。

2025年度の活動計画として、2025国際協同組合年に当たっての協同組合への理解、認知を広げる取り組み、東京の農業を知る農業体験、教育研修を介した人材交流の推進や、さらなる情報発信の強化を柱に活動を進めることを両団体で確認しました。

東都生協はこれからもJA東京中央との連携を強めながら、引き続き、東京の農業を知り、地域の食と農を守り、豊かなくらしの実現を目指す取り組みを一緒に進めていきます。

JA東京中央との連携協力会議を開催

共に東京の農業を知り、地域の食と農を守り、豊かなくらしの実現を目指す

東都生協は2025年7月18日、JA東京中央本店会議室にてJA東京中央と2025年度連携協力会議を開催しました。

2022年に東京の農業と地域社会への貢献に関する連携協定を締結してから、両団体の協力会議は今年で4回目を迎えました。両団体の役員、関係者が出席し、2024年度の実績報告と2025年度の活動計画について議論しました。

JA東京中央 代表理事組合長の宍戸幸男氏は開会に当たり、「7月4日にJAはだの主催で国際協同組合サミットが開催できたのも、まさに協同組合間連携があったからこそ実現できた。2025国際協同組合年に当たり、連携協力会議の中でさらに活動を深めていきたい」と述べました。

東都生協の風間理事長は「産地直結で52年歩んできたが、日本の農業は縮小傾向にある。消費者の組織として「使う責任」「食べる責任」への努力のみならず生産への関わりの推進など、生産と消費の持続的な関係づくりに向けた協同組合の役割と活動をさらに発信していきたい」とあいさつ。

続いて、東都生協とJA東京中央による2024年度の連携企画を振り返りました。

2024年度は「とうとフェスin杉並」でのJA東京中央の「花の寄せ植え体験」ブース出展、地域を歩いて知る体験企画「農ツアー」や伝統工芸体験企画「わら細工体験」の開催、JA東京中央「農業感謝まつり」への東都生協のブース出展など、さまざまな企画を協同して実施してきました。

参加者からは「とても楽しい時間を過ごせた」「次回の企画も楽しみにしています」などの感想を頂き、全ての体験企画で定員を上回る大盛況となったことが報告されました。

花の寄せ植え体験

郷土を研究し歴史を守る「わら細工体験」

農業感謝まつりに東都生協が出展

農業感謝まつり会場にて

歩いて地域を巡り、身近な農業を知る「農ツアー」

2025年度の活動計画では、2025国際協同組合年に当たっての協同組合への理解、認知を広げる取り組み、東京の農業を知る農業体験、教育研修を介した人材交流の推進や、さらなる情報発信の強化を柱に活動を進めることを両団体で確認しました。

まずは、本年8月9日(土)午前11時~午後3時、東都生協・JA東京中央の共催で「再発見! 協同組合フェスタ」を開催します。

[会場:JA東京アグリパーク(1階)、東京都農業会館 会議室(3階) 住所:渋谷区代々木2-10-12 JA東京南新宿ビル ※JR「新宿駅」南口より徒歩4分]

詳しくは、再発見! 協同組合フェスタのご案内をご覧ください。

引き続き、東京の農業を知り、地域の食と農を守り、豊かなくらしの実現を目指す取り組みを、双方の連携の下で進めていきます。

JA東京中央の皆さま

東都生協から出席した役職員

「見て、聞いて、体験、協同組合フェスティバル」に出展しました

協同組合の魅力を伝える国際協同組合デーイベントに参加

東都生協のブース

産直のかんきつ「河内晩柑」を味わう来場者

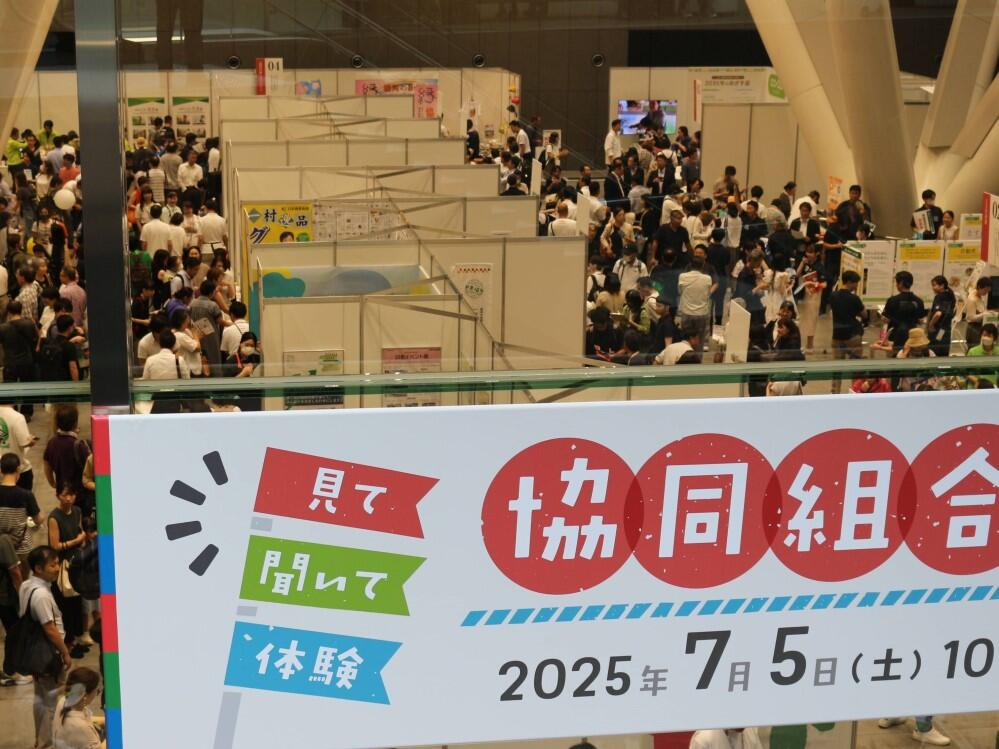

東都生協は2025年7月5日、東京国際フォーラム(東京・有楽町)で開催された「見て、聞いて、体験 協同組合フェスティバル」にブース出展しました。

国際協同組合デーに合わせて開催されたこのイベントは、協同組合の活動やSDGs(持続可能な開発目標)について楽しく学び、実感していただくことを目的に、2025国際協同組合年(IYC2025)全国実行委員会が主催。

当日は生協の他、農協、漁協、共済など、計38の協同組合が出展しました。それぞれの団体は、取り組みを紹介する展示やクイズ、体験型の企画、新鮮な野菜や東京江戸野菜などの販売を通じて、来場者に活動内容を伝え、実際に体感してもらう工夫を凝らしました。想定を超える4,000人の来場者でにぎわいました。

東都生協のブースでは、環境、福祉、平和、協同組合間連携、東都生協50周年の取り組み、地域の誰もが立ち寄れる場「ふらっと・とーと」、試食イベント車について紹介しました。

50周年の取り組みに関連した試食コーナーでは、50周年開発商品の「河内晩柑やわらかドライフルーツ(熊本県産)」を配布。試食した来場者からは「程よい酸味と香り、独特な食感でおいしい」と好評でした。今回は試食のみだったため「販売していないのは残念」との声も多く頂きました。

環境への取り組みに関しては、3R活動をクイズにしたミニゲームコーナー「エコゴルフチャレンジ」を設置しました。ゴルフに挑戦した人からは、「楽しく学ぶことができた!」「東都生協の組合員だけれども、知らないことがあった」などの感想を頂きました。子どもから大人まで幅広い層の方に挑戦していただき、大盛況となりました。

展示、試食、体験を通じて東都生協の活動を紹介することで、SDGs達成に向けた協同組合への関心を高め、その認知を広げる機会としました。東都生協はこれからも多くの協同組合との連帯を強めながら、平和と持続可能な社会の実現に向けた取り組みを進めていきます。

クイズに挑戦 〇かな? ✕かな?

ゲーム「エコゴルフ」にチャレンジ!

大にぎわいの会場

写真提供:IYC2025全国実行委員会

「2025国際協同組合年記念 協同組合サミット」に参加しました

活発な意見交換と交流を通じて、生協、JA、韓国農協中央会がつながりを深化

JCA代表理事専務の比嘉政浩氏が基調講演

左から生活協同組合パルシステム神奈川 代表理事専務理事 網野 拓男氏、

東都生協 風間理事長、

韓国農協中央会 日本事務所所長 キム ヨンス氏

左からJCA 代表理事専務 比嘉 政浩氏、

JAはだの 代表理事組合長 宮永 均氏、

JA東京中央 代表理事組合長 宍戸 幸男氏

2025年7月4日、東都生協はJAはだのが主催する「2025国際協同組合年記念 協同組合サミット」に参加しました。

JAはだのでは例年より、国際協同組合デー(7月第1土曜日)に合わせて記念行事を企画してきました。今年は2025国際協同組合年(IYC2025)を記念して、同組合と日頃から交流のある東都生協、JA東京中央、パルシステム神奈川、韓国農協中央会の計5団体、約130人が参加しました。

JAはだの代表理事組合長の宮永 均氏は開会に当たり、「2025国際協同組合年を一過性のものとせず、これを契機に協同組合間協同をさらに進めたい。その礎となるよう相互理解を深めたい」と述べました。

基調講演に立った日本協同組合連携機構(JCA)代表理事専務の比嘉 政浩氏は、「協同組合の果たす役割と進むべき未来について」と題して、協同組合への期待と評価や、国連が定めたIYC2025のテーマ「協同組合はよりよい世界を築きます」について講演。

「この機会を生かし、協同組合のアイデンティティのさらなる発揮とSDGs達成に向けて、学び、実践し、発信する取り組みを進めましょう」と呼び掛けました。

続くパネルディスカッションでは各団体の代表者が登壇し、JCA 比嘉氏を司会に2つのテーマについてそれぞれ報告が行われました。

東都生協 風間理事長は「協同組合間でどのように連携を進めていくべきか」について発言。「産直を掲げる生協として、産地を守るために生協として生産活動に関与していきたい。大学生協やワーカーズコープと連携して多様な人たちを巻き込んでいきたい」と述べました。

「IYC2025に際し、どのような実践を進めているか、その狙いは」とのテーマに、JAはだの 宮永氏は「毎年国際協同組合デーの取り組みを企画しているが、今年はチラシや記念品の配布で認知度の向上に取り組んでいる」と述べました。

現在、東都生協とJA東京中央とは連携協定を、JAはだのとパルシステム神奈川は地域連携協定を締結しており、協同組合間の連携を進めています。JAはだのは、韓国農協中央会と友好農協締結を結び、韓国の農協グループとの交流を深めてきました。

協同組合の意義や協同組合間連携の重要性を確認し合う活発な意見交換と交流を通じて、協同組合間のつながりを互いにより一層深める機会となりました。

パネルディスカッションでは代表者が登壇

約130人が参加しました

協同組合サミット参加者の皆さまと

コープサステナブル とーとアクション 「コープいきもの探し」クエストに挑戦! 学習会の報告

主催:共同購入事業部 組合員活動推進グループ

講師:日本生協連 百瀬紋乃さん |

みんなでSDGsを学びました |

|

いきもの博士認定証贈呈 |

講師の百瀬さん 堀越さんへの感謝状贈呈 |

2023年7月17日(月・祝)環境や社会問題について、共に「知り」「学び」「アクションする」仲間を増やすため、持続可能(サステナブル)な世界の実現を目指す取り組みについての学習会を開催しました。

第1部:会場参加者とZOOM参加者総数25人のハイブリット形式で学習会を開催しました。

日本生活協同組合連合会より百瀬紋乃さん、堀越優希さん2名の講師を招き、SDGs持続可能な社会の実現に向けて、地球の未来資源や生物多様性についてお話していただき、親子で学習しました。

学習の中で、例えば流しそうめんでは、上流の人がたくさんそうめんを食べてしまうと、下流に待つ人には全くそうめんが食べられません。つまり持続可能な一人ひとりの行動とは、それぞれが次の人の事も考えながら食べるようにすることです。このように誰もが幸せにくらし続けられる世界を目指していきましょう。と呼びかけがありました。

生物多様性について、生き物はみなつながっていて、多種多様な生き物がいてすべてかかわりあっていることもお話しいただきました。

第2部はさんぼんすぎセンターから徒歩で塚山公園へ「生き物探し」に向かいました。

猛暑の中、短い時間でしたが足元や木の幹に神経を集中させてトンボやセミ、セミの抜け殻、シジミチョウ、カラスなどなど発見。

アプリ「Biome(バイオーム)」へ#東都生協と付けて投稿しました。(#⇒ハッシュタグ)

参加者全員に「いきもの博士認定証」を授与しました。

東都生協ホームページトップ画面に取り組み「コープサステナブルアクション」バナーがあります。ぜひ今回の参加を逃してしまった方はクリックして、コープいきものクエストやサステナブルについての学習ページを是非ご覧ください。

塚山公園集合!「生き物探し頑張りました」

2022年12月のNO₂測定結果

東都生協組合員による二酸化窒素(NO₂)測定活動

東都生協(コープ)では、組合員が空気中の二酸化窒素(NO₂)測定活動に取り組んでいます。

年に2回、身近な同じ場所で測定をし、空気の汚れを知ることで、きれいな空気を取り戻すにはどうすればよいか考えるきっかけにしていただくことなどを目的としています。

■2022年12月の測定結果は以下の通りでした

1.測定日の気象状況

①測定日時

・2022年12月1日(木) 午後6時 ~ 2022年12月2日(金) 午後6時

※前後2時間を有効とする

②天候

・12月1日(曇り)平均風速:2.1m/秒、12月2日(曇りのち晴)平均風速:2.5m/秒

・参加人数:197人

・測定カプセル配付数:218個

・カプセルの返却数:205個(回収率:94.0%)

・有効測定数:164個(有効回収率:75.29%)

今回測定したNO₂(二酸化窒素)の全体平均濃度は、0.015ppmでした。過去5年間に測定した12月の平均濃度(0.023ppm)と比べて低い値でした。

都内の大気汚染常設監視測定局が測定したNO₂平均濃度は、道路沿いが0.018ppm、住宅地は0.014ppmでした。なお、環境省が定めたNO₂の基準値は「0.040~0.060ppmのゾーン、またはそれ以下であること」とされています。

4.地域別の測定結果 ( )内は前年値・全体:0.015(0.024)、東京23区:0.016(0.025)

・東京多摩地域:0.013(0.023)、神奈川県:0.016(0.023)

人の健康に悪影響を与える汚染物質として、イオウ酸化物(SOx)、一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx)、炭化水素、浮遊粒子状物質(SPM、PM2.5)などが知られています。これらの汚染物質は主に自動車から出る排気ガスが原因です。

東都生協は、組合員が身近な所の空気の汚れを実際に測って確かめ、きれいな空気を取り戻すにはどうすれば良いかを考えていただくことなどを目的に、1988年から二酸化窒素(NO₂)測定活動を実施しています。

測定結果は「大気汚染測定運動東京連絡会」(※)に提供しています。同連絡会では、生協の他、さまざまな団体から集めた測定結果を基に、大気汚染の改善を求めて運動を展開。毎回の地道な測定活動の積み重ねが、こうした大きな運動を支えています。

2022年6月のNO₂測定結果

東都生協組合員による二酸化窒素(NO₂)測定活動

| 地図をクリックすると拡大します |

年に2回、同じ場所で測定をし、空気の汚れを知ることで、きれいな空気を取り戻すにはどうすればよいか考えるきっかけにしていただくことなどを目的としています。

■2022年6月の測定結果は以下の通りでした。

1.測定日の気象状況

①測定日時

・2022年6月2日(木) 午後6時 ~ 2022年6月3日(金) 午後6時(※前後2時間を有効とする)

②天候

・6月2日(晴)平均風速:3.0m/秒、6月3日(晴)平均風速:3.2m/秒

2.測定規模

・参加人数:198人

・測定カプセル配付数:218個

・カプセルの返却数:211個(回収率:96.8%)

・有効測定数:183個(有効回収率:83.9%)

人の健康に悪影響を与える汚染物質として、イオウ酸化物(SOx)、一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx)、炭化水素、浮遊粒子状物質(SPM、PM2.5)などが知られています。これらの汚染物質は主に自動車から出る排気ガスが原因です。

東都生協は、組合員が身近な所の空気の汚れを実際に測って確かめ、きれいな空気を取り戻すにはどうすれば良いかを考えていただくことなどを目的に、1988年から二酸化窒素(NO₂)測定活動を実施しています。

測定結果は「大気汚染測定運動東京連絡会」に提供。同連絡会では、生協の他さまざまな団体から集めた測定結果を基に、大気汚染の改善を求めて運動を展開しています。毎回の地道な測定活動の積み重ねが、こうした大きな運動を支えています。

のぞいてみよう蛇口の向こう側 ~多摩の水道水と地下水を学ぶ学習会を開催

機関誌「MOGMOG」編・第7・第8・第9地域委員会合同「水の学習会」

講師の水ジャーナリスト・橋本淳司氏 |

|

2022年6月25日、第7・第8・第9地域委員会は合同企画の学習会を開催。「のぞいてみよう蛇口の向こう側~多摩の水道水と地下水を知ろう~」と題し、オンラインと八王子クリエイトホール会場の複合型で開催。

昨年、「府中市の浄水所にて、残留性の高さや健康への影響が指摘される有機フッ素化合物が水道水から検出された」と新聞報道があり、「水の安全性」がメンバーで話題に。今飲んでいる水道水はどこから? 「蛇口の向こう側」について私たちは知らないことが多いのでは? と、今回の企画となりました。

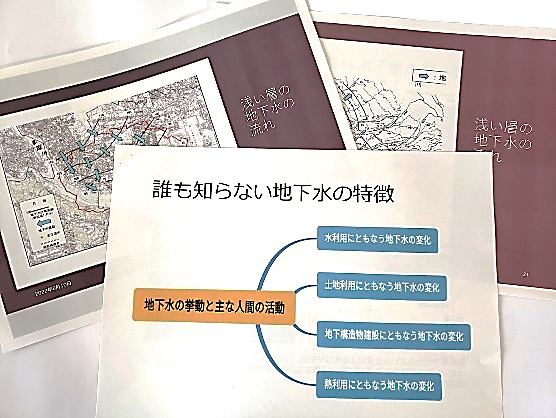

水ジャーナリスト・橋本淳司氏を講師に、安全な水の必要性や正しい情報と知識、多摩地域の水道水、地下水について学習しました。

まず、どこから来た水を飲んでいるのかを地図上で確認。地下水は、土地利用や地下構造物など、ヒト社会の活動の影響を受けていることも再確認しました。

有機フッ素化合物の地下水混入問題については、「現在は禁止されているが、過去使用していたものが地中に入り、その汚染の蓄積が今になって出てきていると考えられる。20年前の農薬が出てきたところもある。地下水は継続的なモニタリングが必要」とのことでした。

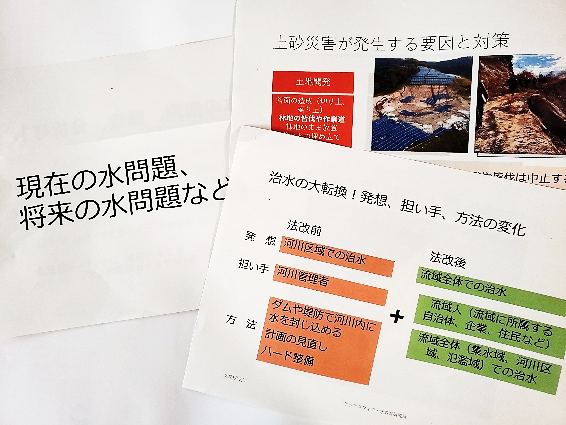

今後の大雨による浸水や洪水などへの心構えとしては、「自分がどの川の恵みで生活しているか、『流域』を意識する。治水だけでなく利水、くらしをコンパクトで持続可能なものにするための水マネジメントが大事」とのこと。

また、「田んぼは、米の生産だけではなく、地下水を育み洪水を緩和し、生き物を育む場所」という話も聞けました。

参加者からは、「今何ができるか、緊急を要する。公にして大きな議論を呼ぶべき」「減反が将来の水不足につながると知り、水田は水がめといわれることを改めて実感。今後、自治体でも総合的な水対策をする必要がある」など、熱い感想も...。学びの多い学習会となりました。

「のぞいてみよう蛇口の向こう側」~水の学習会を開催

水ジャーナリスト・橋本淳司氏を講師に第7・第8・第9地域合同で学習会を開催

水ジャーナリスト・橋本淳司氏 |

会場の様子 |

|

提供された詳細な資料 |

2022年6月25日、第7・第8・第9地域委員会は、水ジャーナリスト・橋本淳司氏を講師に迎え、「のぞいてみよう蛇口の向こう側~多摩の水道水と地下水を知ろう~」として、合同で「水の学習会」を開催しました。

参加人数は、八王子クリエイトホール会場21人、オンライン50人と、総勢71人となりました。参加者の年齢層も20代以下から70代以上と幅広く、命に直結する「水問題」の関心の高さが感じられました。

橋本氏は、全国の水道管の老朽化問題に触れ、老朽化した水道管の年間更新率が2018年度で1%以下であることを紹介。

水道事業運営の担い手不足、それに伴う水道料金の格差拡大など、水道事業の現状を解説しました。

私たちの下を流れる地下水の存在と、自然要因や人的要因により今後起こりうる事象など、さまざまな切り口で問題が提起された学習会となりました。

途中、参加者と橋本氏とのディスカッションもあり、あっという間の2時間となりました。参加者からは「続編をお願いしたい」との声も寄せられました。

<参加者の感想>

- 水の問題をさまざまな視点からお話しいただき、有意義でした。

- 見えるのは蛇口からの水だけ。向こう側を知ることにより、環境問題を知ることができました。

- 講義内容が分かり易く、川や流域の資料など関心を持ちながら学べました。知識の有無にかかわらず、水環境は、どんな人とも切り離せないと再認識しました。

- 田んぼが減ると地下水が減る。田んぼが治水効果の面で重要な役割があるなど、良く分かりました。

★この企画については機関誌「MOGMOG」9月号にも掲載予定です

★今回の企画について資料をご希望の方は、小平センターまでお電話ください

申し込み受付期限:2022年8月31日(水)

☎:042-460-6861(午前9時~午後5時)

再生可能エネルギーに関するオンライン学習会を開催

みんな電力から講師を招き、「今、再生可能エネルギーを使う意義」について学習

講師の㈱UPDATER・三宅 成也 専務取締役 |

コンセントは必ず |

みんな電力の生産者 |

電気を選ぶと未来が変わる |

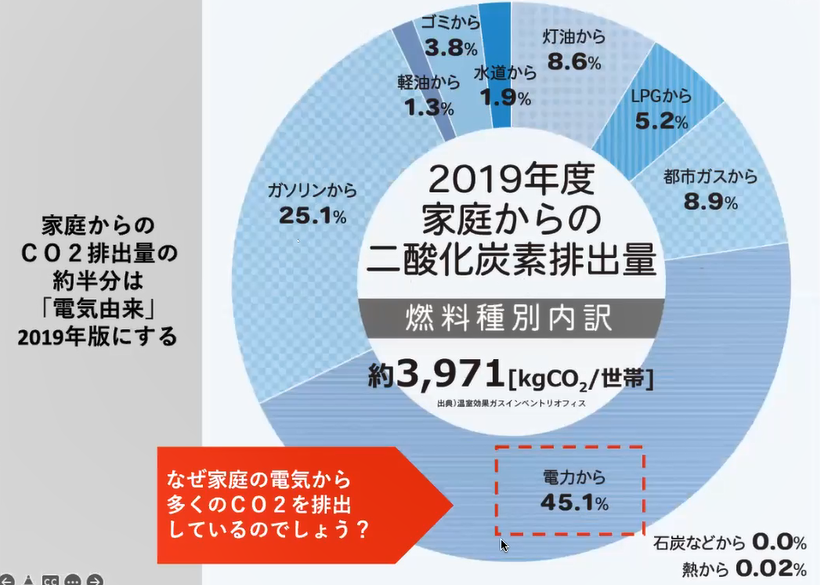

家庭からのCO₂排出内訳 |

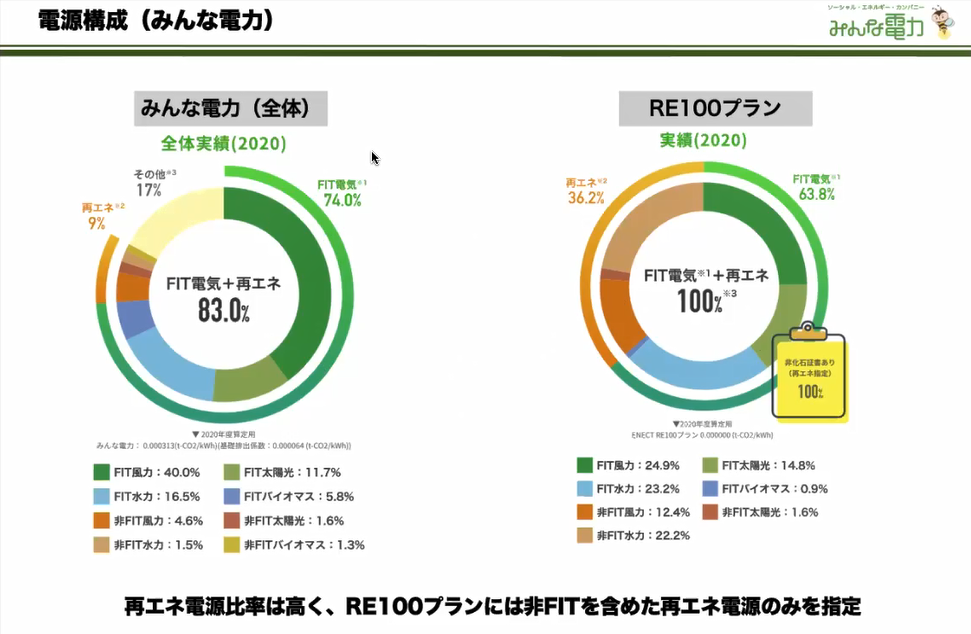

みんな電力の電源構成 |

東都生協は2022年2月19日、再生可能エネルギーに関する学習会をオンラインで開催しました。東都生協と再生可能エネルギー事業「顔の見える電力™」で提携する㈱UPDATER[アップデーター、旧みんな電力㈱]の専務取締役・三宅成也(みやけ せいや)氏を講師にお招きしました。組合員など30人が参加しました。

三宅氏はまず自己紹介。1995年より関西電力㈱で原子力部門を担当し、2007年に同社を退社後、2016年から現在の㈱UPDATERに参画。原子力と福島第1原発事故の問題、再生可能エネルギー拡大など、電力調達の課題に取り組んでこられました。「電力需給が逼迫し電気料金が上がる今、再生可能エネルギーの意味について、組合員の皆さんへ分かりやすく伝えたい」と話します。

全国の再生可能エネルギー生産者とつながる「顔の見える電力™」

「電気を使うときに、コンセントの向こう側について考えたことはありますか?」―まず三宅氏は問い掛けます。家電製品のスイッチを入れると、その向こうでは必ず発電所が稼働しています。電力は現在、約8割が火力発電由来。「電気はためられないので、何かを動かすと、その向こうで必ず煙(排ガス)が出ている。だからこそ、電気を選んでいただきたい」として、自社の再生可能エネルギー事業「みんな電力」について紹介しました。

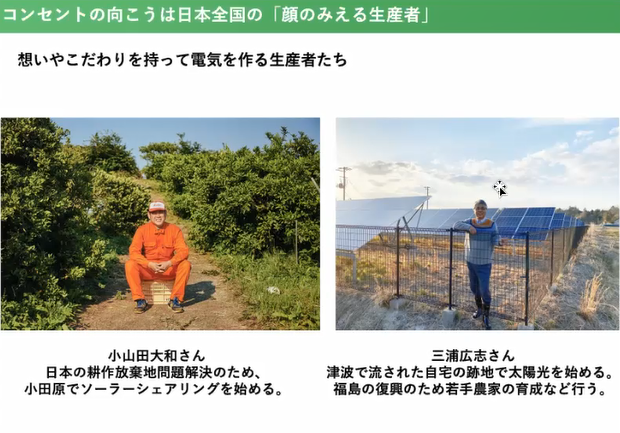

野菜の畑でソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)を行う農家や企業、自治体、個人、アーティストなど、再生可能エネルギー生産者は全国各地に存在します。同社では、消費者がそうした電気を選び、利用できるサービス「顔の見える電力™」を展開。「産直産地から野菜を購入する際、生産者のことを知れば、その野菜がおいしく感じられるように、日本全国の発電所とつながり、電力の生産者に思いを馳せることができる仕組みがコンセプト」と話します。

電気代の値上げは化石燃料の高騰が要因

日本国内の発電電力量の2020年度内訳は、約75%が火力発電(石炭・LNG・石油)で、水力8%をはじめ風力・太陽光などの再生可能エネルギーが約21%。2010年度、震災前は約3割を占めていた原子力は東日本大震災で一斉に停止し、今では3.7%。その分を火力発電で補っています。「原発は使用済み燃料の処分問題などで稼働できないが、化石電源をこのまま使い続けるのは、日本、世界にとっても良くない」と三宅氏は指摘します。

一方で、電気料金は一般家庭で2021年から約1,000円以上も値上げされています。これは同年夏以降のコロナ禍からの経済回復、電力需要の増加を受けた化石燃料の値上がりが背景にあります。ガソリン価格の高騰と同様に、天然ガスの価格は4倍も上昇。燃料費が上がると、電力会社は燃料費調整制度を使って電気料金を引き上げることができます。こうした化石燃料の価格高騰を受けて今、再生可能エネルギーが注目されています。

再生可能エネルギーは最も低コストの代替エネルギー

再生可能エネルギーとは、絶えず資源が補充され、枯渇しないエネルギーのこと。使用する以上の速度で自然に再生し、発電時にCO₂を排出しません。太陽光・風力・水力・地熱を利用した発電や、木質・家畜のふん尿などを直接燃焼またはガス化して利用するバイオマス発電などがあります。「再生可能エネルギーは地球に負担を掛けず、化石燃料を代替するもの」と三宅氏は説明します。

一時期、再生可能エネルギーは発電にかかる費用が高いとされていました。これについては、「コストは下がり、卸電力市場価格も右肩下がりの現状にある。2021年に他の電力を追い抜き、今後もさらに安くなる想定。燃料は不要で、設置コストもどんどん下がっており、今や"再エネ=安いエネルギー"が世界の常識。経済合理性が高く、消費者にもありがたい電源になる」と強調します。

原発の根本的な問題点

一方、原発については「原子力が危ないなどと言う以前に、産業として継続が難しい。使用済み燃料が処理できず、捨てさせてくれるところもなく、中間貯蔵施設も作れない現状では、原発を動かすことは無理。高度経済成長の時代に、私たちも恩恵に与ったことは否定できないが、このままでは膨大な国民負担も発生し、撤退を決断しなければならない時期に来ている」と話します。

「原子力に戻るよりも、再生可能エネルギーには開発の余地が大きく、長期的に見ても絶対良い」として、再生可能エネルギーへの置き換えをきちんと進め、消費者自らが投資した電気を使い、自分のくらしを守るために自分で電気を選ぶ「エネルギーの民主化」が重要との認識を示し、消費者の協力の下で「安心して電気を使える仕組みを私たちの手で作っていきたい」と語りました。

温暖化を防ぐためには再生可能エネルギー選択が必要

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告では、このまま何も対策しないで生活を続けると、今世紀末には世界の気温は4.8度上昇するとしています。気温上昇を1.5度以下に抑えるために、温室効果ガス排出量を2030年までに2010年に比べ約45%削減し、2050年前後に実質ゼロにする必要があることを示唆しています。

「1家庭1日当たり、サッカーボール1,088個分のCO₂を排出し、排出するCO₂は電力由来が45%を占める。これを再生可能エネルギーに置き換えることで、CO₂排出を半分程度に抑えることができる」と三宅氏は提起します。

石炭火力でも「実質再エネ」となる問題点

国内の再生可能エネルギーは、FIT制度によって急速に拡大。電力供給の仕組みは、電力会社が電気を仕入れる際、再生可能エネルギー電源でも環境価値をいったん引き剥がし、電気と分けて取引する制度になっています。この引き剥がした環境価値を買い戻す仕組みが「非化石証書」。電気は何でも良く、石炭火力でも環境価値を付ければ「再エネ」となり、これを「実質再エネ」と呼びます。

「再生可能エネルギーは、①水力100% ②再エネ100%(FIT) ③ゼロエミッション(非化石)の3種類に大きく分かれるが、中身が重要」として、三宅氏はお金の流れを解説。「みんな電力も該当する②は、生産・流通の履歴が明確で、行き先は発電事業者。①は大手電力で、水力発電所に行くかどうかは不明 ③は表示ルール上は実質再エネ。石炭火力などが含まれた"毒まんじゅう"で、再エネを購入したつもりが石炭火力などに行ってしまう」と指摘します。

みんな電力の特徴

みんな電力では、全国400カ所以上のさまざまな電力生産者と提携し、「生産者の顔が見える」ことが特徴。契約すると、応援したい発電所に月々の電気料金から100円を寄付できます。再生可能エネルギー生産者を応援する仕組みです。「私たちのポリシーとして、山林を切り開いて太陽光発電施設を作るような、環境に負荷をかけている発電所とは取り組まない」と三宅氏は話します。

続いて、検針票について解説。電気料金は基本料金と1段料金~3段料金に分かれ、電気をたくさん使えば使うほど単価が上がっていく「規制料金」の仕組みになっています。これに過去3カ月の燃料価格に応じて変動する「燃料費調整」、再生可能エネルギーを増やすための基金「再エネ発電賦課金」などが加えたものが毎月の請求額です。

「みんな電力は、大手電力会社と料金体系は同じでも、大手電力の従来プランにおける1段料金~3段料金をいずれも下回り、全体で1%~10%安くなるように設定(※)。少しでも消費者の皆さんの負担を減らして入りやすく、比較しやすくした」とし、「FIT(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)電気(※)は燃料価格と連動した卸市場価格で仕入れざるを得ず、燃料費調整が必要」との事情を説明しました。

大手電力会社から切り替えた際の供給不安については、「大手電力の送電線を使って供給しているため、例えば悪天候で電力供給が不安定になってもバックアップの仕組みがある。停電した時の復旧スピードも大手電力と変わらない」と説明。FIT電気60%、補助のない非FIT電気40%で、CO₂排出ゼロの再生可能エネルギー100%(※)にする東都生協組合員向けプランをアピールしました。

参加した組合員から東都生協の産直産地との取引の可能性について聞かれると、「有機農業は収量が少なくコストが掛かり、利益も少ない。私たちは農家さんが農業とソーラーシェアリングに一緒に取り組みながら、消費者が農産物と併せて電気を購入できる仕組み作りをしている。東都生協の取引産地の紹介があればつないでいきたい」と応じ、「農家さんに声掛けすると農地の有効活用を希望するケースも多く、農業従事者の高齢化問題にも貢献していきたい」としました。

東都生協は、脱原発・脱炭素を推進するため、電力生産者の顔が見える再生可能エネルギー100%のみんな電力の利用促進をはじめ、再生可能エネルギーへの転換を進めます。エネルギーに関する学習会の開催など、くらしの在り方を見直し、生産と消費を結ぶ東都生協として、組合員・生産者・職員が協同して、安心して暮らせる持続可能な社会の実現に向けて行動していきます。

※詳しくはみんな電力のWebページ(https://minden.co.jp/personal/)をご確認ください。