環境

印鑰智哉さんに聞く「種子から考える、私たちの食の未来」学習会報告

2019年3月15日、日本の種子を守る会・事務局アドバイザーの印鑰智哉さんによる学習会報告(文京シビックセンター)

講師の印鑰 智哉さん |

会場の様子 |

印鑰氏は、まず地球の歴史、生物の歴史をたどり「地球は微生物の星、微生物と植物の共生により地球上に豊かな土壌が生まれ、生命の栄養・エネルギーが生み出され、生態系が維持されている。そんな豊かな地球が大変な事態を迎えている」と語ります。

第1次世界大戦ごろから化学肥料の活用が始まり、第2次世界大戦後、世界的に「緑の革命」の名の下で化学肥料・農薬を多投する農業が拡大。やがて化学企業が農業生産の在り方を支配し、種子+化学肥料+農薬の3つを1セットで売り込む工業型農業への流れが定着。その結果、化学肥料・農薬が植物と土壌微生物との共生関係を壊し土壌を破壊した、と指摘します。

日本の食卓に欠かせない米、麦、大豆。

種子法(主要農作物種子法)は、安定的に優良な品種の米、麦、大豆の種子の生産を行うため、国・都道府県の責任を規定した法律です。各都道府県では、計画的に土地に合った種子が生産され、安価な価格で生産農家に安定提供され、日本の食料生産を支えてきました。しかし、その種子法が昨年、廃止されてしまいました。

この先、種子が民間企業・多国籍企業に委ねられてしまい、種子の多様性がなくなり、種子の値段が高騰する危険性が出てきています。「今まで国が保護し、農家の方が守り育ててきた種子が脅かされる状況になっている」と印鑰さんは話します。

◇自由なタネがなければ自由な社会は作れない

一方、世界では、20年以上前に「種子の自由」運動が提唱され、世界の小農運動、食の運動に大きな影響を与えていることにも印鑰氏は言及。農業が地球の気候変動を止めることができること、農業は土壌の栄養を回復させ、水害や日照りにも強くすることなどにも触れ、国連は2019年~2028年を小規模家族農業を強化する「家族農業の10年」と定めていることを紹介。「大規模企業型農業推進から小規模家族農業、生態系を守るエコロジーの原則を農業に適用した『アグロエコロジー』への転換こそが解決策」との考えを示しました。

日本でも種子法廃止を受けて、独自の条例で公的種子事業を継続させている自治体も増えています。種子の権利(公共性・多様性)を守る新しい法律の確立など、食を守る取り組みを広げていくことが求められています。

<参加者の声>

- 農家の高齢化、後継者不足の解決策として農業を企業が担っていくというのは正解ではないとよく分かりました。

- 説明が分かりやすかった。ドキュメンタリー映画「種子―みんなのもの? それとも企業の所有物?」の紹介があり、映画も見てみたいと思いました。

- 気候変動にまで影響する農業の大切さや、種がいかにグローバル企業に仕切られているのか。この大変さを報道しない。日本の政策が世界と逆になっていることを知り、ドッキリ。

- 種子法復活に向けて今できることを考えたい。

- 世界の潮流から広く現状の知識を知ることができました。

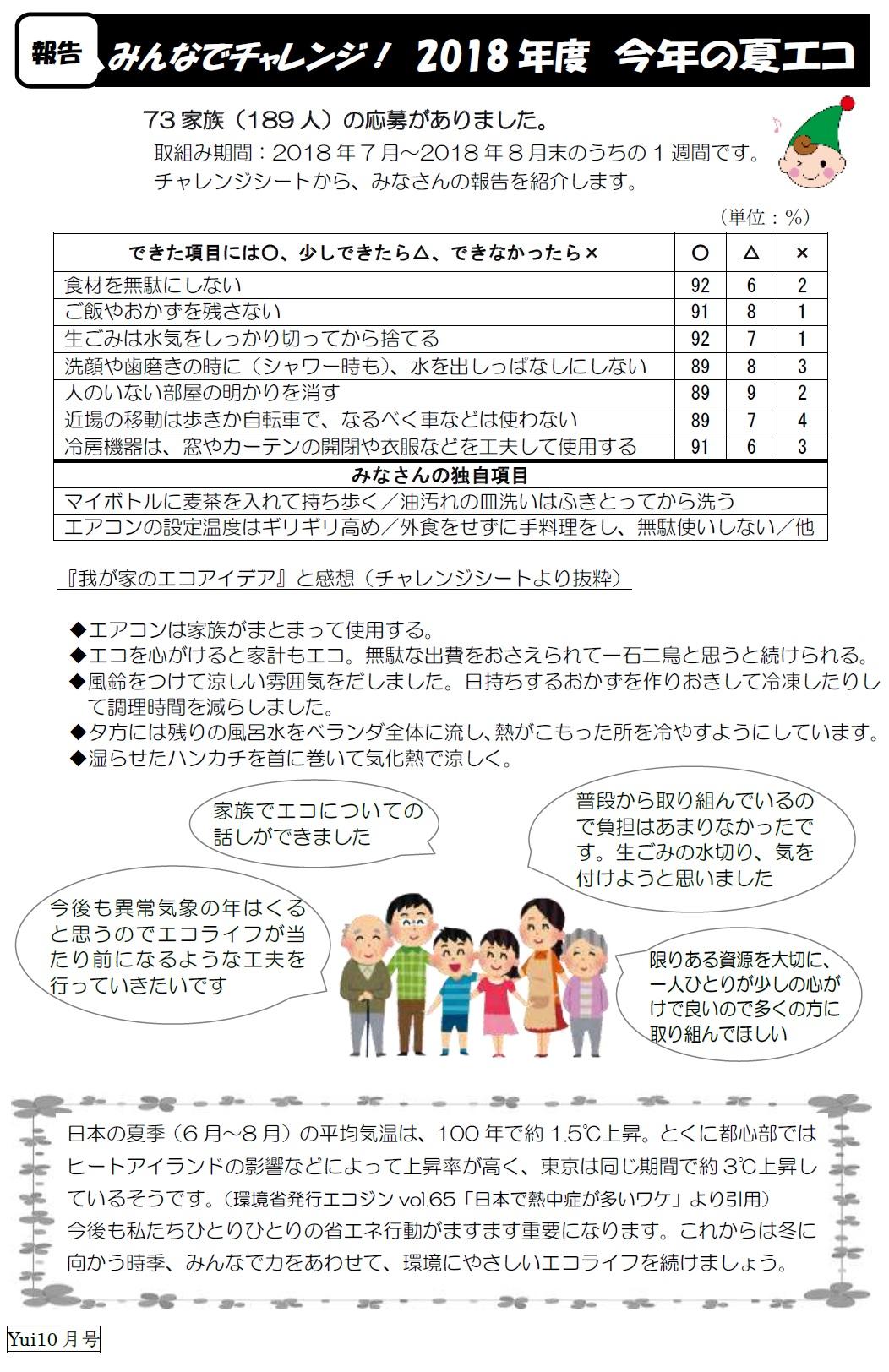

2018年度「今年の夏エコ」7月~8月末に実施しました

家庭でエコライフにチャレンジして、普段のくらしの見直しにつなげました

画像をクリックすると拡大画面が開きます 応募総数は73枚、チャレンジした人の合計は189人でした 当選者への発送作業中

家庭で1週間、エコライフにチャレンジし省エネを実行することで、普段のくらしを見直すきっかけにすることが目的です。組合員活動情報紙「ワォ」第292号とホームページで組合員の皆さまに広報し、また、7月連絡会で活動団体へチャレンジシートを配付しました。

今年の夏は酷暑といわれ、チャレンジシートの感想には「今年は異常な暑さで数年ぶりにエアコンを使用しました」「今年は暑すぎたのでエアコンをつけたままにしていることも多く、いつ切る? が難しかった」など、暑さと闘われたことが伺えました。

たくさんのご応募ありがとうございました。以下、寄せられたアイデアを抜粋してご紹介します。

≪食材編≫

≪その他≫

冬にもエコチャレンジの取り組みを行います。ぜひ、家庭でエコライフにチャレンジしてみてください!

アイデアの一覧はこちら

学習会「SDGsの達成に向けて生協ができること 誰一人取り残さない」を開催

SDGs学習会報告

SDGsのロゴ |

講師の新良貴泰夫さん |

会場の様子 |

SDGs(エスディージーズ:持続可能な開発目標)は、異常気象、貧困問題、エネルギー、気候変動など、世界が抱える問題を解決し、持続可能な社会をつくるために世界各国が合意した17の目標と169のターゲットです。

SDGsの前身となるMDGs(エムディージーズ:ミレニアム開発目標)を継承し、2015年9月の国連で採択されました。地球上の誰一人として取り残さないという壮大な理想を掲げています。

学習会では、「SDGsの達成に向けて生協ができること 誰一人取り残さない」と題して、持続可能でない世界の状況やSDGsの概要を学び、私たち生協や消費者にどのようなことができるかを考える場となりました。

講演では、地球はさまざまな問題を抱え、持続可能でなくなっていることや、SDGsの成り立ち、SDGsを巡る世の中の動きについて説明。

SDGsの17目標が協同組合の理念と重なること、SDGsにおける協同組合への期待など、ポイントを絞って分かりやすく説明いただきました。

さらに新良貴さんは「生協が具体的な目標を検討・策定していく際には、将来の在るべき姿を想定し、未来から現在を振り返って考えるバックキャスティングの手法を用いることが大切」としました。

今回の学習会を通じて、SDGsの目標を実現するためには、一人ひとりが「自分事」と捉えて取り組むことが不可欠なこと、日常のくらしや行動を少し変えるだけでもSDGs達成につながることを学びました。

参加者からは、

「人が地球で生きていく上で極めて当たり前のことだと思います。このことを全ての人々が理解すべきと思います」

「SDGsについては、名称しか知らなかったので、その中身を知りたくて参加しました。講師の方の説明が分かりやすく理解しやすかった」

「個人として何をすべきか、周りにどう伝えていくべきか考えさせられました」

「今回の学習会の続き、もしくはグループトークなどを企画して自分たちのSDGsを感じる学習会を企画していただければと思います」「成立までの経緯、世界・日本でどのように受け止め履行されているのかがよく分かりました」

などの意見が寄せられました。

NPO法人フードバンク八王子えがおと連携したフードドライブに取り組みました

八王子センター組合員から提供いただいた食品をNPO法人フードバンク八王子えがおに寄贈しました!

初めての取り組みにもかかわらず、多くの食品を提供いただきました

八王子えがおは、2016年3月に任意団体として活動をスタートし、2017年3月にNPO法人格を取得。「食で支えよう ひと 地域 未来」をモットーに、食のセーフティネットを目指して、誰もが対等の立場で暮らし合える地域づくりの一端を担うことを願い、日々活動を重ねています。

12月のフードドライブでは、東都生協組合員から422点、総重量約88㎏もの寄付食品が寄せられました。中には、日ごろ利用している東都生協の商品や新たに購入した食品も見受けられ、破損や賞味期限切れの商品はほとんどなく、組合員の活動に対する理解や想いを垣間見ることができました。

組合員も食品の仕分け活動に参加

「自分たちの業務を通じて地域へのお役立ちができることを実感した」

「飽食といわれている時代も今は過去のことで、格差社会の縮図を見た気がした」

「協力的な方が大勢おられ、貧困問題に興味や関心があることに気付いた」

「多くの組合員がこのような活動に興味関心があり、積極的に協力いただけることを知った」

などの声が寄せられました。

東都生協はこの取り組みを通じて、深刻化する貧困問題の解決に向けた活動に対する理解や参加・参画を広めるきっかけにつながればと考えています。

組合員と職員、地域の人々と心の通い合った生協活動にできるように、東都生協は今後も引き続きフードドライブに取り組み、組合員と地域の協同の力で、誰もが安心して暮らせる地域社会づくりに貢献していきます。

2017年6月のNO₂測定結果 のお知らせ

東都生協組合員による空気中の二酸化窒素(NO₂)測定活動の報告

| 地図をクリックすると拡大画面が開きます |

年に2回、同じ場所で測定をし、空気の汚れを知ることで、きれいな空気を取り戻すにはどうすればよいか考えるきっかけにしていただくことなどが目的です。

■2017年6月の測定結果は以下の通りでした。

①測定日時

・2017年6月1日(木) 午後6時 ~ 2017年6月2日(金) 午後6時

②測定規模

・測定カプセルの配付数:245個

・測定カプセルの返却数:222個 (回収率90.6%)

・有効測定数:183個

人の健康に悪影響を与える汚染物質として、イオウ酸化物(SOx)、一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx)、炭化水素、浮遊粒子状物質(SPM、PM2.5)などが知られています。これらの汚染物質は主に自動車から出る排気ガスが原因です。

東都生協は、組合員が身近な所の空気の汚れを実際に測って確かめ、きれいな空気を取り戻すにはどうすれば良いかを考えていただくことなどを目的に、1988年から二酸化窒素(NO₂)測定活動を実施しています。

測定結果は「大気汚染測定運動東京連絡会」に提供。同連絡会では、生協の他さまざまな団体から集めた測定結果を基に、大気汚染の改善を求めて運動を展開しています。毎回の地道な測定活動の積み重ねが、こうした大きな運動を支えています。

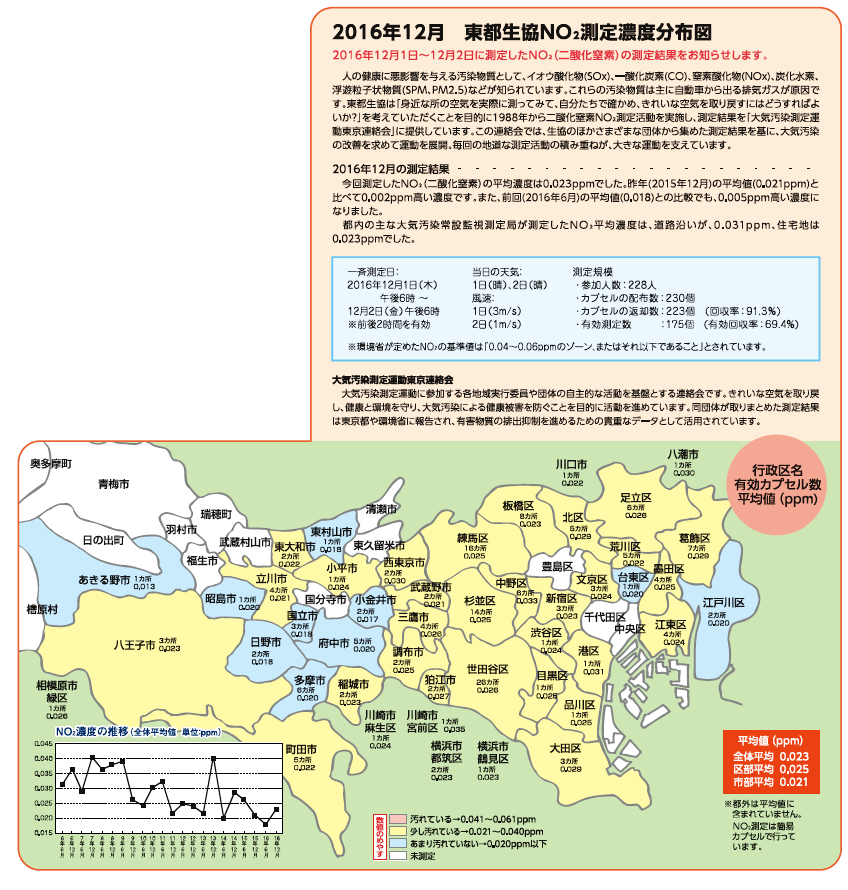

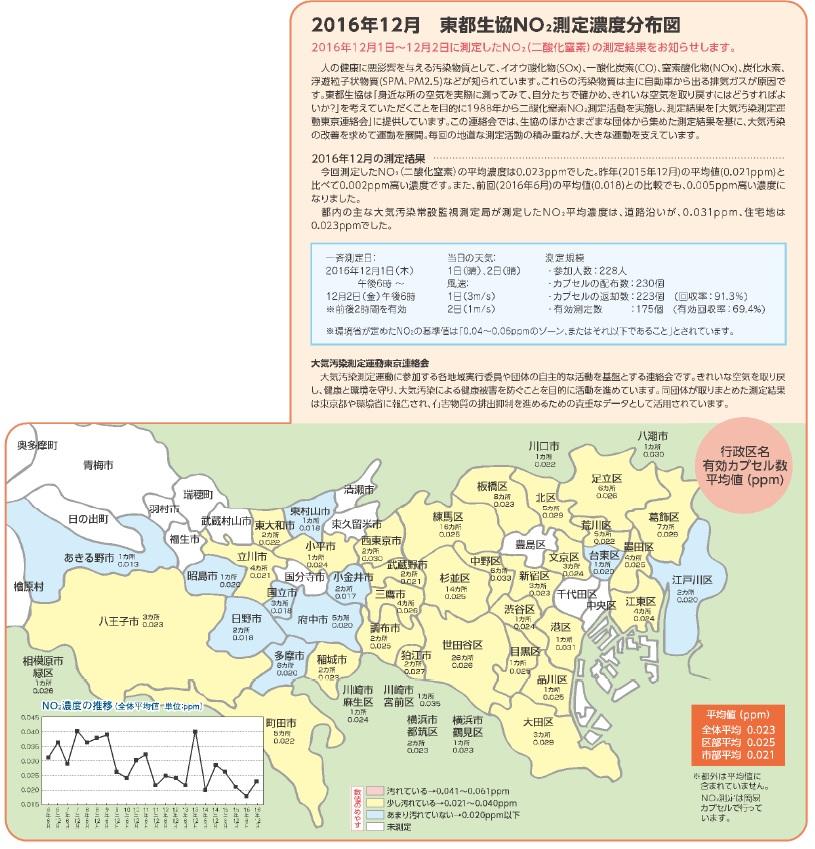

2016年12月のNO₂測定結果

東都生協組合員による空気中の二酸化窒素(NO₂)測定活動の報告

| 地図をクリックすると拡大画面が開きます |

年に2回、同じ場所で測定をし、空気の汚れを知ることで、きれいな空気を取り戻すにはどうすればよいか考えるきっかけにしていただくことなどが目的です。

■2016年12月の測定結果は以下の通りでした。

①測定日時

・2016年12月1日(木) 午後6時 ~ 2016年12月2日(金) 午後6時

②測定規模

・測定カプセルの配付数:230個

・測定カプセルの返却数:223個 (回収率91.3%)

・有効測定数:175個

人の健康に悪影響を与える汚染物質として、イオウ酸化物(SOx)、一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx)、炭化水素、浮遊粒子状物質(SPM、PM2.5)などが知られています。これらの汚染物質は主に自動車から出る排気ガスが原因です。

東都生協は、組合員が身近な所の空気の汚れを実際に測って確かめ、きれいな空気を取り戻すにはどうすれば良いかを考えていただくことなどを目的に、1988年から二酸化窒素(NO₂)測定活動を実施しています。

測定結果は「大気汚染測定運動東京連絡会」に提供。同連絡会では、生協の他さまざまな団体から集めた測定結果を基に、大気汚染の改善を求めて運動を展開しています。毎回の地道な測定活動の積み重ねが、こうした大きな運動を支えています。

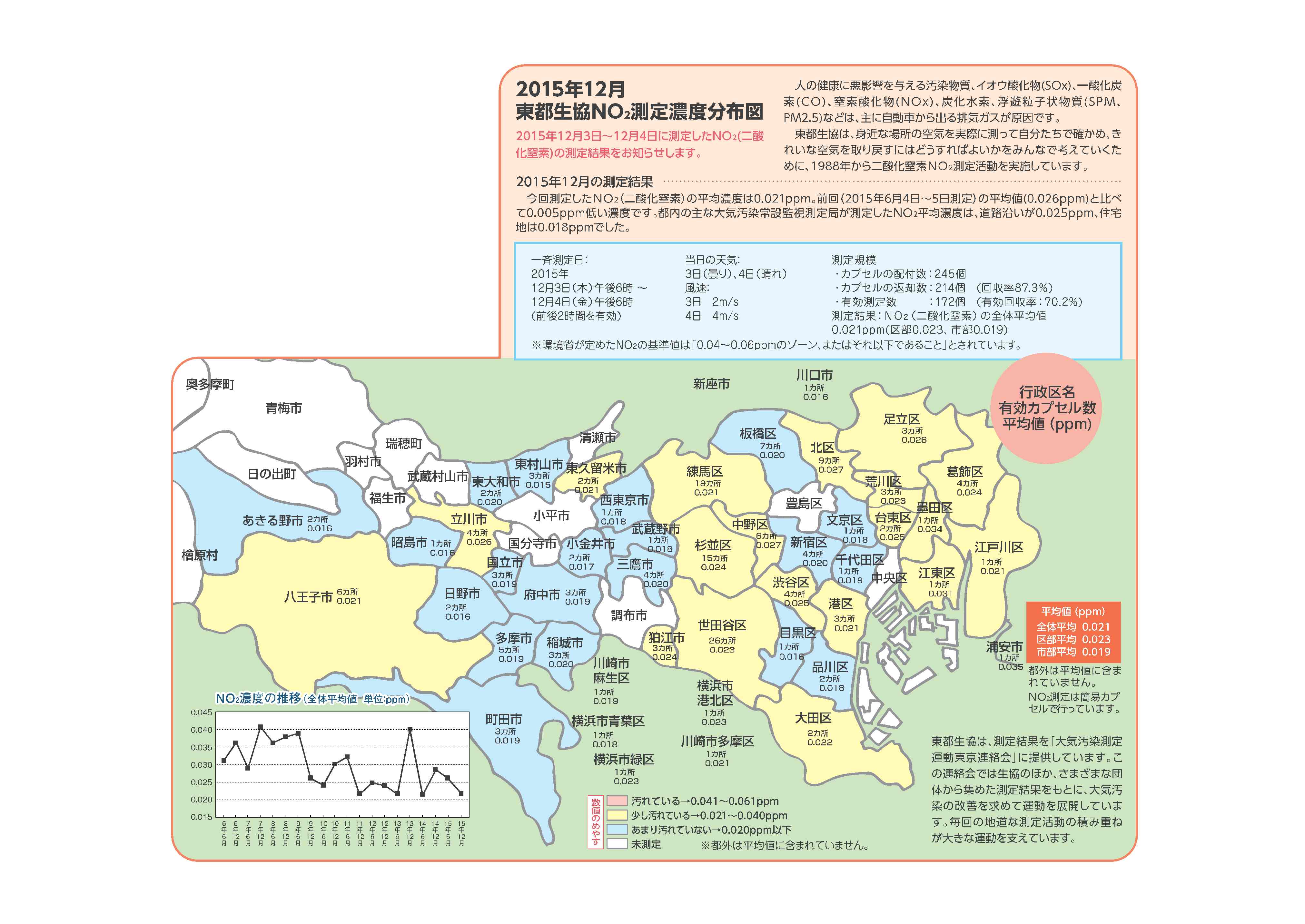

2016年6月のNO₂測定結果

東都生協組合員による空気中の二酸化窒素(NO₂)測定活動の報告

| 地図をクリックすると拡大画面が開きます |

年に2回、同じ場所で測定をし、空気の汚れを知ることで、きれいな空気を取り戻すにはどうすればよいか考えるきっかけにしていただくことなどを目的としています。

■2016年6月の測定結果は以下の通りでした。

①測定日時

・2016年6月2日(木) 午後6時 ~ 2016年6月3日(金) 午後6時

②測定規模

・測定カプセルの配付数:250個

・測定カプセルの返却数:229個 (回収率91.6%)

・有効測定数:194個

人の健康に悪影響を与える汚染物質として、イオウ酸化物(SOx)、一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx)、炭化水素、浮遊粒子状物質(SPM、PM2.5)などが知られています。これらの汚染物質は主に自動車から出る排気ガスが原因です。

東都生協は、組合員が身近な所の空気の汚れを実際に測って確かめ、きれいな空気を取り戻すにはどうすれば良いかを考えていただくことなどを目的に、1988年から二酸化窒素(NO₂)測定活動を実施しています。

測定結果は「大気汚染測定運動東京連絡会」に提供。同連絡会では、生協の他さまざまな団体から集めた測定結果を基に、大気汚染の改善を求めて運動を展開しています。毎回の地道な測定活動の積み重ねが、こうした大きな運動を支えています。

学習会「見えない子どもの貧困~広がるフードバンクの活動から考える~」を開催しました

身近な地域で起きている貧困問題に対して、私たちにできることを考えました

フードバンク活動に関心のある組合員が集結

認定NPO法人フードバンク山梨・米山けい子理事長

NPO法人フードバンク八王子えがお・佐野英司理事長

2016年のユニセフ(国連児童基金)の報告によると、経済協力開発機構(OECD)に加盟する先進41カ国を対象に調査された子どもの貧困格差の分析では、日本は34位で悪い方から8番目という結果が明らかにされています*2。一方、日本の食料自給率(カロリーベース)がわずか4割を下回る状況の中、廃棄されている食べ物は年間500万トン~900万トン以上にも上るといわれています。

認定NPO法人フードバンク山梨・米山氏が講演

こうした中、米山氏は市民・企業・行政・福祉施設と協働して、食べ物が無駄なく消費され、誰もが食を分かち合える心豊かな社会づくりを目指し、食のセーフティネット事業やフードドライブ*3に取り組んでいることを紹介。

学校現場の教員アンケート調査結果や全国フードバンク推進協議会*4の取り組みを紹介しながら、見えない「子どもの貧困」の実態と貧困が子どもに与える影響などについて、分かりやすく説明しました。

また、日本の開発途上国支援への取り組みについてマザー・テレサが語ったとされる「日本人はインドのことよりも、日本の中で貧しい人々への配慮を優先して考えるべきです。愛はまず手近なところから始まります」という言葉を紹介。

日本の身近な地域で起きている現実に目を向ける必要性と「賛同から参加・参画へ」と行動への一歩を踏み出すことが問題解決につながることを、参加者に問い掛けました。

NPO法人フードバンク八王子えがお・佐野氏の取り組み報告

続いて、フードバンク山梨の取り組みを参考に、東京・八王子市でフードバンクを設立し、実践活動を重ねるNPO法人フードバンク八王子えがお理事長の佐野英司氏が報告。

活動に取り組む中で見えてきた1人親世帯の生活の厳しさ、SOSを発する心のゆとりもなく暮らす食料支援を必要としている人々がいる現状について語りました。

佐野氏は「食に困るということは、私たち誰にでもにも起こり得る可能性があり、貧困問題は決して個人の責任で片付けられるものではない」と強調。

「フードバンクの灯が『困った時はお互いさま』といたわり合い、支え合うことができる共生の地域社会づくりの一助になれることを展望しながら、賛同者の輪を広げていきたい」と、活動に対する思いを参加者に力強く訴え掛けました。

今回の学習会を通じて、東都生協が引き続き、地域で既にフードバンクに取り組む組合員やNPOなどの諸団体と連携しながら、貧困問題への取り組んでいくことの意義をあらためて確認。

東都生協が安全・安心で良質な食品を食に困る人々に提供する取り組みを通じて地域社会に貢献していくことの必要性と可能性に対する理解を深めることができました。

私たちの身近な地域で起きている貧困問題に対して、今、食に困る地域の人々のために、私たちにできることについて、参加者全員で考える機会となりました。

フードドライブに寄せられた食品

寄贈食品リストに

商品名・賞味期限などを記入する活動を体験

食品の賞味期限の年度ごとに回収箱へ振り分けます

- 知識としては「子どもの貧困」を分かっているつもりだったが、深刻さを痛感した。何か動き出さなくてはと思った

- 病気や離婚など、きっかけはいろいろあると思いますが、誰にでも起こり得ることで、他人事ではない

- 母子家庭中心でしたが、所得の低さに絶望しました。日本の話とは思えない貧困の実態でした。カンボジアの孤児院に何度か寄付や学費援助をしましたが、国内に目を向ける方が必要だと再認識しました

- 「『もったいない』から『お裾分け』へ」というのはとても大切な視点だったと思います

- こういう活動が特別なことではなく、普通になればいいと思います

東都生協は、資源循環型社会の実現を目指します

容器包装の3Rを進める全国ネットワーク「10.21振り返り集会」

開場いっぱいの参加者 |

東都生協の取り組みを報告する稲田理事 |

当日は、びん再使用ネットワーク参加生協や容器包装の3Rを進める全国ネットワークの賛同団体などの参加があり、東都生協からは8人が参加しました。

第一部では、容器包装などを巡るごみ問題に対して私たちはどのように向き合っていけばよいか、学識者の方からお話しいただきました。

最初は、森口祐一氏(東京大学大学院教授)より、「資源効率の高い循環型社会構築に向けた合同審議会の成果と課題、各当事者に求められる役割」 についてご講演いただきました。

続いて倉坂秀史氏(千葉大学大学院教授)より、「パリ協定で目指すCO2排出からバックキャストで考える、日本のごみ問題解決のための処方箋」 と題するご講演をいただきました。

第二部では、各賛同団体より請願署名活動やパブリックコメントなどの振り返り、合同審議会の報告書への意見や感想、さらには、これから目指したいことなどについて発言がありました。

東都生協からは、リユースびん活動や、商品のお届けに使用しているポリ袋の回収、2010年に取り組んだ請願署名活動の結果などを報告しました。

これまでの容器包装の3Rを進める全国ネットワークの活動を振り返りつつ、これからごみ問題にどう向き合ってゆけばよいのかを示す指針を共有しました。

東都生協は、地球環境を次世代に受け継ぐために、限りある資源を大切に有効に使う資源循環型社会の実現を目指し取り組みを進めます。