環境

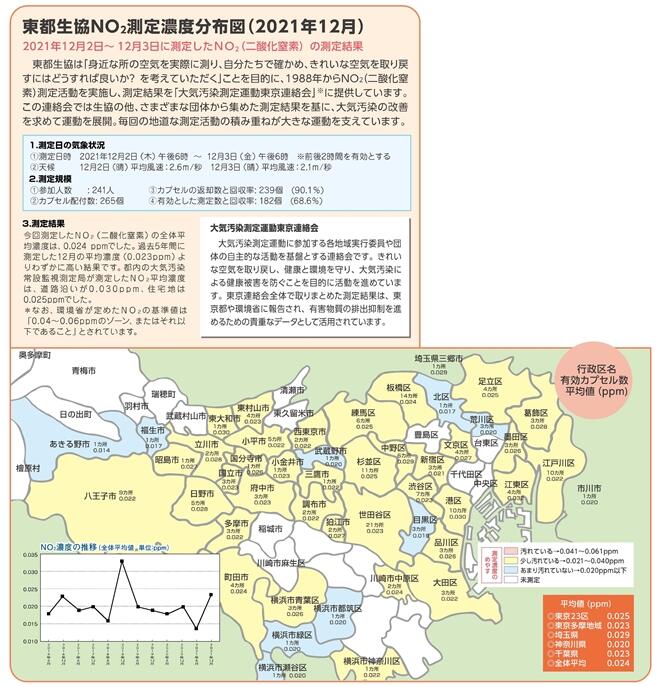

2021年12月のNO₂測定結果

東都生協組合員による二酸化窒素(NO₂)測定活動

| 地図をクリックすると拡大します |

年に2回、同じ場所で測定をし、空気の汚れを知ることで、きれいな空気を取り戻すにはどうすればよいか考えるきっかけにしていただくことなどを目的としています。

■2021年12月の測定結果は以下の通りでした。

1.測定日の気象状況

①測定日時

・2021年12月2日(木) 午後6時 ~ 2021年12月3日(金) 午後6時 ※前後2時間を有効とする>

②天候

・12月2日(晴)平均風速:2.6m/秒、12月3日(晴)平均風速:2.1m/秒

2.測定規模

①参加人数:241人

②測定カプセル配付数:265個

③カプセルの返却数と回収率:239個(90.1%)

④有効とした測定数と回収率:182個(68.6%)

人の健康に悪影響を与える汚染物質として、イオウ酸化物(SOx)、一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx)、炭化水素、浮遊粒子状物質(SPM、PM2.5)などが知られています。これらの汚染物質は主に自動車から出る排気ガスが原因です。

東都生協は、組合員が身近な所の空気の汚れを実際に測って確かめ、きれいな空気を取り戻すにはどうすれば良いかを考えていただくことなどを目的に、1988年から二酸化窒素(NO₂)測定活動を実施しています。

測定結果は「大気汚染測定運動東京連絡会」に提供。同連絡会では、生協の他さまざまな団体から集めた測定結果を基に、大気汚染の改善を求めて運動を展開しています。毎回の地道な測定活動の積み重ねが、こうした大きな運動を支えています。

原発・エネルギー政策に関するオンライン学習会を開催

原子力発電・エネルギー問題の基礎を学習

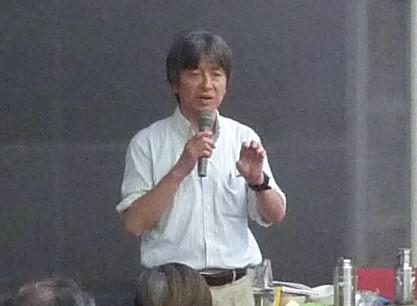

講師の東京農工大学 佐藤敬一先生 |

佐藤氏は森林資源、基礎物理学、森林環境教育の専門家で、稲城市環境審議会の会長、東京農工大学生協の理事長、東都生協では学識・経験者理事、環境監査委員を歴任するなど、環境・エネルギー分野を含め幅広く活動されています。

東都生協は昨年10月、脱原発や脱炭素など国内外の環境・エネルギー問題を巡る情勢を踏まえて原子力発電に対する考え方を更新しました。同考え方は、福島第1原発事故を受けて、脱原発と再生可能エネルギーへの転換など、持続可能な社会の実現に向けて2011年度に策定したものです。

今回の学習会では、同考え方の基礎となるエネルギーと発電方法の種類、発電に利用される電源の内訳(電源構成)、原子力発電の問題点、国が昨年10月に決定した第6次エネルギー基本計画、環境・エネルギー問題を巡る世界の動きなどを学習しました。

エネルギーの基本は「仕事をする能力」

佐藤氏はまず、エネルギーの基本を解説。エネルギー(energy)は「仕事をする能力」。仕事を表すギリシア語のエルゴン(ergon)に由来します。紀元前4世紀、ギリシアのアリストテレスが初めて仕事を定義しました。物理的なエネルギー概念が確立したのは19世紀末。

仕事とエネルギーの単位はジュール(J)、また、熱もエネルギーとしてカロリー(cal)も使われます。単位時間当たりの仕事量を動力または仕事率(単位はワット=W)といい、発電所の規模(1時間当たりの仕事量・ワット時=Wh)を示すのに使います。

私たちはくらしの中で、光(電磁波)、熱、電気、力学的エネルギー、生体エネルギー(アデノシン三リン酸=ATP)などエネルギーを日常的に利用しています。電気はそのままでは使えず、照明は光に、洗濯機では運動エネルギーに変えて、はじめて「仕事をしてくれる」ものとなります。「火力発電や原発では、化学エネルギー・原子核エネルギーを熱に変え、水蒸気でタービンを回す運動エネルギーに変え、発電機で電気に変えます。これが多くの発電方法の基本となる」と佐藤氏は説明します。

国産で無尽蔵、環境に優しい再生可能エネルギー

エネルギーには、繰り返し使っても枯渇しない再生可能エネルギーと、原子力や石炭・石油・天然ガスに代表される化石燃料など、有限で再生不可能なエネルギーがあります。再生可能エネルギーは、太陽が地球に送り続ける毎秒180兆キロワットもの太陽光・太陽熱をはじめ、風力・地熱・水力・波力・潮汐力など、無尽蔵で環境にも優しい自然エネルギーやバイオマスエネルギーを指します。産業革命以降の1800年代より、それまでの木材や人力・畜力、水車・風車に代わって石炭や石油などの化石燃料を大量に消費するようになり、地球温暖化の原因となる温室効果ガスが急増。南極の氷床に閉じ込められたCO₂濃度の分析で確認できます。「再生可能エネルギーをうまく活用すれば、使ったら無くなってしまうような化石エネルギーを使わずにすむ」と佐藤氏は強調します。

原子力発電の特徴と問題点・危険性

再生可能エネルギーなどを利用したさまざまな発電の説明に続き、佐藤氏は原子力発電の特徴と問題点を指摘。原子核の分裂や融合によって放出されるのが原子核エネルギー(原子力)。原子力発電は、原子炉の中でウラン燃料を核分裂させ、その際に発生する熱エネルギーを使って水を蒸気に変え、この蒸気によってタービンを回して発電機で電気を作ります。国内の軽水炉には、直接蒸気を利用する沸騰水型(BWR=Boiling Water Reactor)と、熱交換器を経た2次冷却水の蒸気を利用する加圧水型(PWR=Pressurized Water Reactor)があります。2022年2月現在9基が稼働していますが、いずれも加圧水型軽水炉です。福島第1原発事故後、同原発と同じ沸騰水型軽水炉は1基も稼働していません。

軽水炉は、原子炉に中性子を吸収する制御棒の出し入れや、純水を使った冷却剤・減速材で核分裂を制御します。天然ウラン鉱石では、燃料となる核分裂しやすいウラン235は0.7%で、残りの99.3%は安定したウラン238。ウラン238に中性子を吸収させると、核分裂しやすいプルトニウム239に変わります。プルトニウムはウラン235に比べて60倍のエネルギー資源。これをウランと混ぜてウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX燃料)を作り、軽水炉で利用するのがプルサーマルです。

原発の運転は、放射性物質や放射線を発生させます。放射線は量や強さに応じて、細胞内の遺伝情報を次世代に引き継ぐDNAが損傷し、障害が生じます。放射線の強さは「ベクレル=Bq」、健康影響は「シーベルト=Sv」で表します。放射性物質は、時間の経過とともに壊変し、その放射能が減っていきます。放射能の強さが半分になる時間を「半減期」といいます。

半減期には、物理学的半減期と代謝により排出される生物学的半減期があります。例えばセシウム137は50歳まででそれぞれ30年・90日。ウラン238の半減期は45億年。ウラン238が中性子を吸収すると核分裂しやすいプルトニウム239を生成しますが、この半減期は実に2万4千年。「事故のあった福島第1原発3号機はプルサーマル運転をしており、このプルトニウムが放出され環境を汚染してしまった現実を踏まえる必要がある」と佐藤氏は指摘します。

行き詰まった核燃料サイクル、実用化のめどが立たない原子力新技術

関連して核燃料サイクルの問題点を挙げました。使用済み燃料から回収したウランやプルトニウムを燃料として再利用するのが核燃料サイクルです。柱となる高速増殖炉もんじゅは、2016年に廃炉が決定しています。問題は冷却剤のナトリウム。水と反応すると爆発する性質があります。もんじゅは1995年に、二次冷却系配管の温度計がナトリウムと接触して破損・漏出し火災事故を起こすなど、トラブルが続出していました。佐藤氏は「ナトリウムやプルトニウムを利用することは今の技術では難しい」と話します。重水素・三重水素を核融合させ、「地上の太陽」をつくる核融合炉にも言及。「プラズマ状態で閉じ込めて核融合エネルギーを取り出す技術は、長期にわたる研究にもかかわらず、実用化のめども立っていない」と指摘します。

地球環境保全に向けたエネルギー政策の課題

佐藤氏は発電方法の組み合わせ比率、電源構成の問題にも触れました。国内の現状は石炭・石油・天然ガスの化石燃料が7割を占め、一日のうち午前10時~午後5時に高い電力消費が継続します。こうした需要に対応して、一定した出力で発電し続けるベースロード電源や調整可能なミドル電源、一時的な需要増に対応できるピーク電源があります。太陽光や風力などの再生可能エネルギーは、季節や天候などで発電量が変動する特徴があります。安定供給には、調整力の確保や地域間で電力を融通し合うことの必要性を佐藤氏は指摘。脱原発・脱炭素に向けて、CO₂を排出せず、エネルギー自給率の向上につながる再生可能エネルギーを最大限に導入していく上での課題を示しました。

国際的な環境問題への取り組みとして1992年に国連が主催したリオ・サミットにも佐藤氏は言及。持続可能な開発に向け、地球規模の連携構築を目指したこの国際会議は「地球サミット」とも呼ばれています。CO₂削減に向けた気候変動枠組条約(京都議定書、パリ協定)、生物多様性条約、21世紀に向け持続可能な開発を実現する「アジェンダ21」などもここから始まりました。

佐藤氏は最後に、国が2021年10月に決定した第6次エネルギー基本計画の問題点を解説。同計画では、2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにするカーボンニュートラル実現に向け、再生可能エネルギーを主力電源と位置付け、2030年度に温室効果ガスを2013年度比で46%削減することを掲げています。

また同計画では「福島第1原発事故の反省を肝に銘じて取り組むことがエネルギー政策の原点」「エネルギー政策の要諦として、安全性の確保を前提とし、安定供給、経済効率性、環境適合(S+3E)に最大限取り組む」としながら、具体的な内容を伴っていないことを指摘。「実用化のめどが立たない科学技術に依存していることは問題」として、「あと10年もない中で本当に実現できるかは疑問」と語りました。

東都生協は、いのちとくらし、食と農を守る立場から、国に対して原発からの撤退と化石燃料依存からの脱却、再生可能エネルギーの拡大を求めていきます。併せて、原発やエネルギー問題に関する今回のような学習の場などを通じて、くらしの在り方について考え、持続可能な社会の実現に向けて行動していきます。

枝幸漁協との秋のオンライン交流会を開催。~行ったつもりで!! 水産産地「枝幸漁協」秋のオンラインツアー~

2021年度 枝幸「魚つきの森」植樹協議会 交流企画 ~消費者と生産者が協同した海づくりの活動~

ほたてとサケのキャラクター |

ほたての殻外し作業 |

ほたての水揚げ |

秋鮭のさばき方講座 |

東都生協は2021年11月13日、枝幸漁協との秋のオンライン交流会を開催。

枝幸漁業協同組合(枝幸漁協)、北海道漁業協同組合連合会(北海道ぎょれん)と取り組んできた「秋の植樹ツアー」。今年は、コロナ禍のためオンラインでの交流会を開催しました。

動画では、「魚を増やすためには山に木を植えること」という先人漁師の言い伝えを守り、山に木を植え、100年かけて100年前の浜の実現を目指しているという植樹活動やほたての水揚げ・加工、秋鮭漁・いくら加工の様子など、さらに枝幸漁港直営冷凍工場の蛯子工場長による秋鮭のさばき方講座も放映。

また、枝幸漁協女性部・上野部長から参加者へ「枝幸のほたてや秋鮭の食べ方や知りたいレシピは?」などの質問がありました。

食べ方としては生、ムニエルなどさまざまでしたが、「変わった食べ方を知りたい」という参加者からの要望には、「ほたてをお湯にさっと通して味噌と合わせるとおいしい」と教えていただきました。

知ってる? 石けんのスゴわざ! 親子実験講座

太陽油脂㈱石けん親子実験講座

①混ざり合わない水と油に |

②かき混ぜると、 |

③「酢」「塩水」etc.... |

「『石けん』ってどうして汚れが落とせるの?」

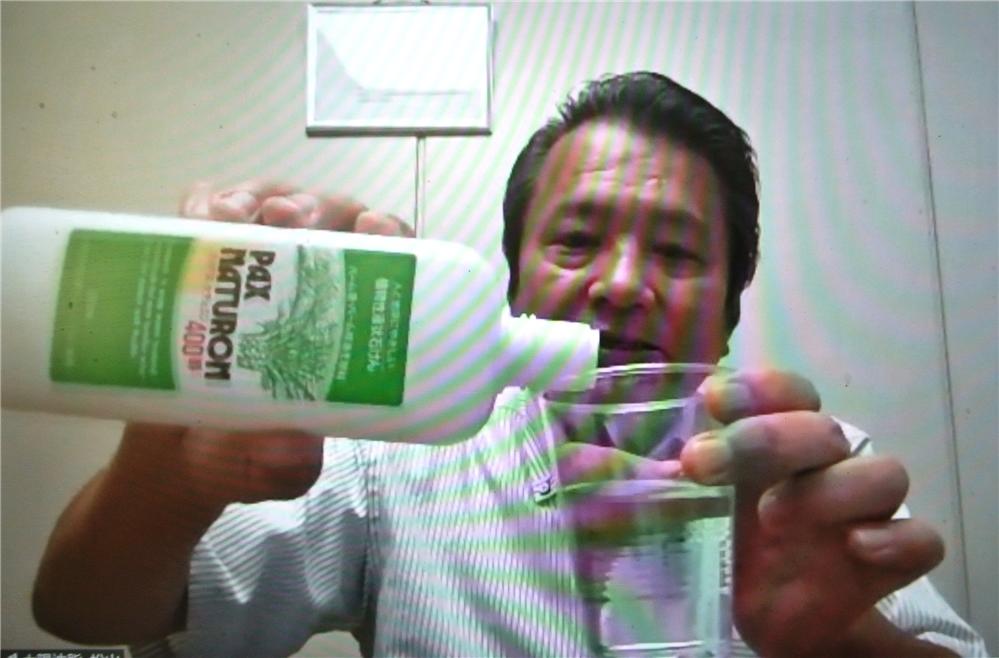

2021年8月20日、第7地域委員会は「パックス」ブランドのメーカー・太陽油脂㈱・松山浩之さんを講師に、石けんについての親子実験講座をオンラインで実施。

実験を交え、石けんについて楽しく教えていただきました。

パックス製品は、天然の植物油が主原料。合成界面活性剤を使わない石けんは、川や海に流れても微生物や魚の餌となって循環します。

映像で「液体石けん」の製造、包装、出荷ラインも視聴。お家で工場見学もできました。

子どもたちにも身近な石けんが「環境を考える」きっかけになるとうれしいですね。

森と人 みんなイキイキ! 割り箸から考える環境と福祉

認定NPO法人JUON(樹恩)NETWORKの鹿住貴之さんを講師にお招きしました

事前に資料を受け取って予習も |

福祉施設で作られた「樹恩割り箸」 |

2021年7月31日、第5地域委員会は「国産間伐材の割り箸」学習会を開催。

「国産間伐材の割り箸」が日本の森林を守り、障害者の就労に貢献しています。認定NPO法人JUON(樹恩)NETWORK、鹿住貴之さんにお話を伺いました。

国土の7割を占める日本の森林は、林業の衰退や農山村の過疎・高齢化で荒廃、災害にも影響している現状です。

持続可能な資源である木を生かすために、間伐材の活用を通して、都市と農山漁村が支え合うネットワークづくりを推進するこの活動、ぜひ多くの人とシェアし、広めたいと感じました。未来のために!

リサイクル洗びんセンター訪問

2020年1月31日 萩山ブロック委員会「リサイクル洗びんセンター見学」

洗びんセンター内を見学 |

商品案内セットの様子 |

洗びん作業の様子 |

ここでは洗びんの他、商品案内のセットなども行っています。一部の洗びん作業は寒い日も暑い日も屋外――責任感とプロ意識が感じられます。商品案内のセットでは、和気あいあいと作業を楽しまれていました。

リユースびんの利用が減っている中、私たちにできるのは、もっとリユースびん商品を利用し、障害のある方への理解を深め、さまざまな形で応援することなのでは?

「2030年の子どもたちへの贈りもの~わたしができるSDGs」学習会

2019年9月20日 会場:東京都消費生活総合センター

これからの世界について、参加者が |

SDGs〔S:サステナブル=持続可能な D:デベロップメント=開発 Gs:ゴールズ=目標〕は、「全人類が、これから先も、地球上で豊かに暮らし続けていくために、今、取り組まなければならない17個の課題」のこと。2015年9月の国連サミットで採択された、2030年を達成期限とする国際目標です。

17の課題は相互に関係し合い、経済、環境、平和、人権など全てがつながっています。

東都生協は2019年9月20日、「2030年の子どもたちへの贈りもの~わたしができるSDGs」と題したセミナー・ワークショップ企画を開催。

一般社団法人 環境パートナーシップ会議に所属する髙橋朝美さんを講師に、SDGsの生まれた背景に地球の限界と人間の命の危機があること、自分の行動の先に誰かのくらしがあることなどを学習しました。

講義後のワークショップでは、これからの世界はどのように変わるか、その世界に不安はあるかなどについて意見を交換。未来の世界と17のゴールとの関わりを確認し、2030年はどのような世界になってほしいか、実現するためには何をするかなども話し合いました。

参加者からは「身近な行動でSDGsの達成に少しでも関われることが分かった」「自分事として考えられて良かった」などの感想が寄せられました。

一人ひとりの小さな行動が地球の未来につながっています。子どもたちが迎える2030年の世界に、私たちおとなは責任を待たなければ!

河田昌東さんを講師にゲノム編集技術に関する学習会を開催しました

分子生物学者・河田昌東先生による「ゲノム編集技術に関する基礎学習」報告

分子生物学者で遺伝子組換え食品を |

スライドを使って分かりやすく解説 |

会場からは数多くの質問がありました |

河田さんは、「遺伝子組換え食品を考える中部の会」代表で、原子力災害の被災者救援などの活動もされています。名古屋大学で遺伝子の基礎研究をしていた1996年、世界で初めて遺伝子組換え大豆が商品化されたことが、遺伝子組換え問題に関わるきっかけとなりました。分子生物学の学術用語や基礎概念を平易な表現に置き換え、スライドを使って分かりやすく解説しました。

遺伝子の総体を表す「ゲノム」。これを人為的に壊したり入れ替えたりして食料や医療に役立てようとするのがゲノム編集技術です。標的遺伝子を自在に切断できる"遺伝子のはさみ"「CRISPR-Cas9(クリスパーキャスナイン)」が開発されたことで、世界で研究が急速に広がっています。

はじめに河田さんは、筋肉量を増やした「マッスル真鯛」、成長ホルモン抑制遺伝子を壊して太らせた「マッチョ豚」などゲノム編集技術を応用した品種開発、病気の治療、ヒト受精卵を操作する研究など、国内外の情勢を紹介。日本政府は2018年、ゲノム編集を成長戦略として位置付け、2019年には安全性審査や表示などの規制を行わず、事実上"野放し"とすることを早くも決定しました。

これに対して河田さんは、ゲノム編集技術が持つさまざまな未解決の問題について解説。標的外の遺伝子を傷つけてしまう「オフターゲット」や、免疫反応(アレルギー)や発がん性などゲノム編集酵素(CRISPR-Cas9)が持つ問題のほか、ゲノム編集にウイルスや細菌、外来生物の遺伝子や抗生物質耐性遺伝子などの外来遺伝子を使用することなど数多くの問題を指摘し、「技術的には従来の遺伝子組換えとあまり変わらない」「標的遺伝子以外の他の宿主遺伝子に対する影響を調べる必要がある」「食品の場合は表示義務が必要」との考えを示しました。

また、ヒトの遺伝病治療や臓器移植を目的としたゲノム編集について、生命倫理の問題に言及。皮膚から卵細胞を作り出すiPS技術を使うと、同一遺伝子を持つ人が多数作れるようになること、雌×雌の「同性婚マウス」から生殖能力のある子どもが誕生したこと、ラットの膵臓、心臓、眼、鼻、脊髄などを持ったマウス(キメラマウス)が誕生したことなどを紹介。生殖細胞のゲノム編集が種の保存を脅かす危険性、編集した遺伝子が子孫に伝えられ、社会のニーズによって生命が左右される生命倫理上の問題点を指摘しました。

最後に、CRISPR-Cas9を開発した研究者の「これは遺伝病の治療に使えると同時に、生物兵器の道具にもなる」「国際基準を作るべき」との言葉を紹介し、原子核を操作する中性子技術と核兵器や原子力発電との関係への類似性を説明。数十億年にわたる進化を経た生命の根幹となる遺伝子を人間の欲望のために利用することの問題点を示し、「環境・生態系に対する影響とヒトゲノムの編集には生命倫理の観点からの規制が必要」「専門家だけでなく一般市民を巻き込んだ国際的な規制が必要」と締めくくりました。

東都生協はゲノム編集食品について、日本政府に対し「消費者が理解できる情報提供と説明の徹底」「消費者が適確に選択できる環境や条件づくり」「国の管理・監督責任の明確化と消費者の不安や懸念に応える仕組み作り」を要請しています。

ゲノム編集技術は、消費者が健康な暮らしを営む上で根底となる食の分野を含む問題として重く受け止め、引き続き学習会の開催などに取り組んでまいります。

>>当日の講演要旨(pdf)

学習会 「海や川を汚染するマイクロプラスチック」を開催しました

身近なプラスチックの問題を考える

講師の高田 秀重さん |

会場の様子 |

原田副理事長より |

学習会では、マイクロプラスチックの問題点や、人への影響、プラスチックによる汚染を低減するために必要な課題や対策などを、分かりやすくお話いただきました。以下は講演の要旨です。

マイクロプラスチックの問題点は?

マイクロプラスチックは、直径5ミリメートル以下のプラスチックの微細な粒子です。プラスチック製品の破片や化学繊維などが廃棄物処理されず川を通じて海に流出し、波や紫外線により壊れて細かくなり、マイクロプラスチックとなります。

また、マイクロプラスチックには、プラスチック製品に含まれる有害物質や、海洋に溶け出している有害物質を吸着することが分かっており、これを魚や海鳥がエサと間違えて食べてしまうことなどによる生態系への影響が心配されています。

海鳥、魚、貝、ウミガメ、クジラなど200種以上の海洋生物がプラスチックを食べてしまっていることが分かっています。タイでは、クジラの胃の中から80枚ものレジ袋が見つかった事例もあるそうです。

何も手を打たなければ、海に流入するプラスチックの量は、20年後10倍に増加する

海洋のマイクロプラスチックは、除去することができません。しかし、何も手を打たなければ、海に流入するプラスチックの量は、20年後10倍に増加し、海洋プラスチック汚染はさらに深刻化します。

わたしたちにできること

マイクロプラスチック問題対策のために私たちにできることとして高田さんは「ごみのポイ捨てをしない。させない。レジ袋、ペットボトル飲料、ストロー、使い捨て弁当箱、個包装のお菓子、液体せっけん、ポケットティッシュなど、特に使い捨てのものの使用をできるだけ使わない。断る。また、私たちの意識啓発や行動と併せて、国にプラスチックごみを減らすための法規制や、生産・流通の枠組み作りをつくるように働き掛けることも必要」と話しました。

最後に、原田副理事長より、2019年7月1日より配付する東都生協の3R活動リーフレット「みんなですすめる環境にやさしいくらし」を紹介しました。リーフレット「みんなですすめる環境にやさしいくらし」はこちら(PDFが開きます)

参加者の声

- プラごみについては、今までも気を付けているつもりでしたが、世間にはまだまだ私の知らないプラごみ削減の方策があるのだと知りました。これからも気を付けて生活していこうと思います。

- 昨年からぐっと身近になってきた「マイクロプラスチック問題」ですが、今日の学習会に参加して、より恐怖を感じました。

- 「きちんとリサイクルすれば大丈夫!」と思ってきましたが、今日からはリデュースに意識を切り替えて生活しようと思いました。自分はもちろんですが、子どもたちにも伝えていこうと思います。

- プラスチック製品を減らすのは難しい部分もあるが、皆が少しずつでも気を付けていけば減らせるし、そのようにしないと人間の生命に危機が来ることを感じました。

- プラスチックによる海洋汚染はすでに手遅れの状態。日本の取り組みが世界から遅れているのはとても残念。人々のモラルの問題も大切だが、国が拡大生産者責任を基にした規制を法制化することが求められる。

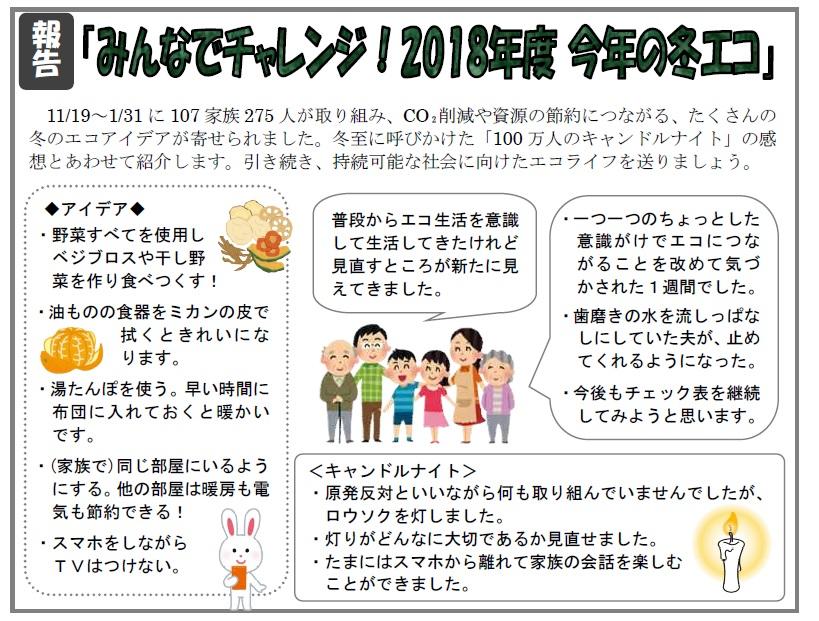

2018年度「今年の冬エコ」報告(11月~翌1月末に実施)

エコライフにチャレンジして普段のくらしを見直してみませんか

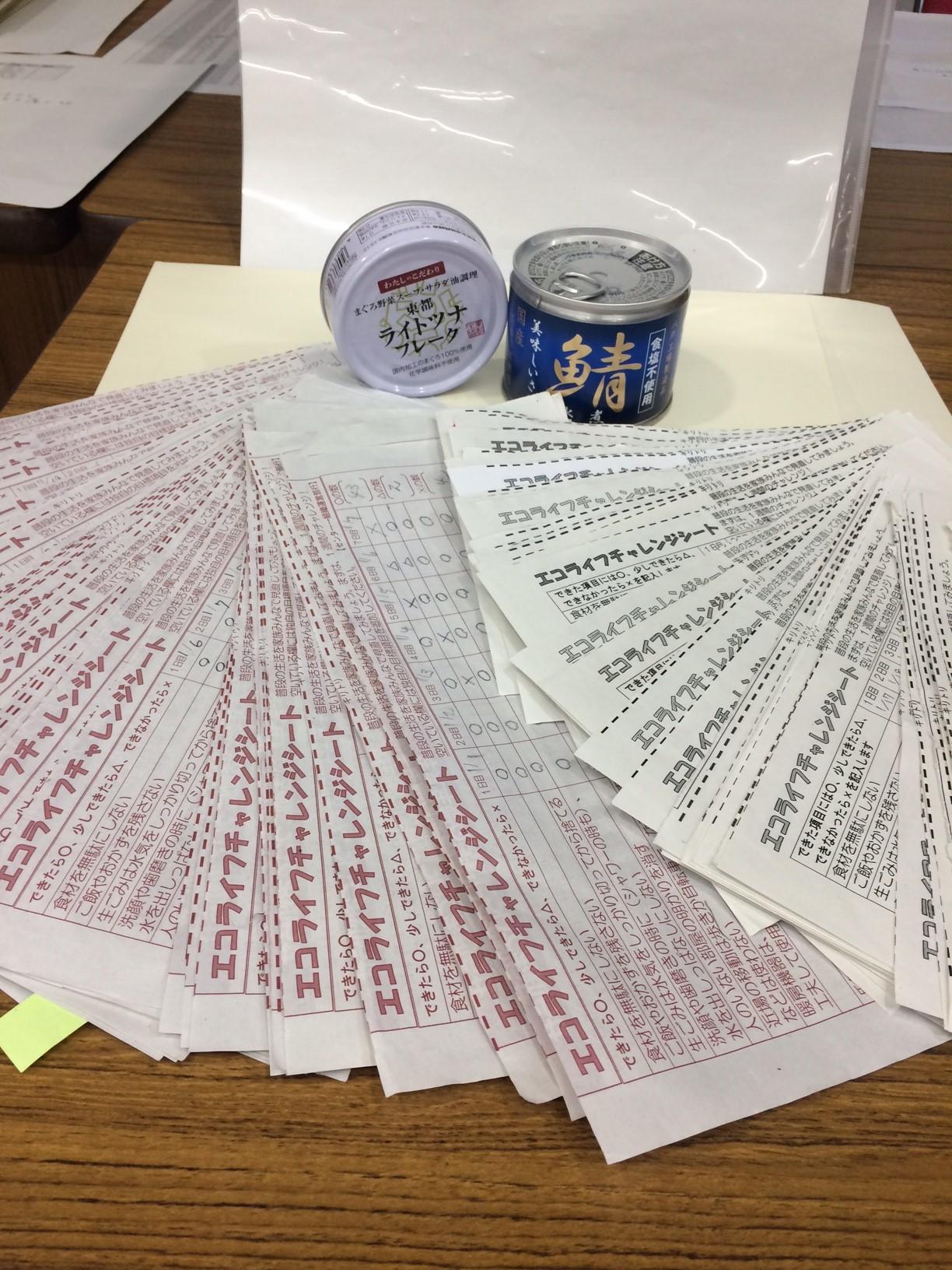

応募総数は107枚、チャレンジした人の合計は275人でした

組合員活動情報紙「ワォ」第299号とホームページで組合員の皆さまに呼び掛けました。組合員組織では12月に、地域の活動団体が情報交換を行う連絡会で各団体へチャレンジシートを配付しました。

同時に「100万人のキャンドルナイト※」を呼び掛けたところ、初めて取り組んだ人や、防災用品の見直しにもつながったとの感想が寄せられ、エネルギーのことだけでなく、防災のことについてなど家族で共有されたことが伺えました。

たくさんのご応募ありがとうございました。

◆アイデアの一覧はこちら(PDFが開きます)

※2001年にカナダで起きた原発反対のための自主停電運動が始まりです。冬至(2018年は12月22日)の夜8時から10時の2時間、電気を消してキャンドルの灯りだけで過ごす「静かな環境保全活動」です。