すべてのカテゴリ

登録米のふるさとを訪ねて

「新潟コシヒカリ」の産地・JA越後中央 弥彦(やひこ)を交流訪問

産直産地・JA越後中央 弥彦の広大な田んぼの風景 |

2009年9月26日、新潟コシヒカリでおなじみの「JA越後中央 弥彦(やひこ)」で「登録米」産地との交流訪問企画を実施し、東都生協の組合員14人(大人10人、子ども4人)が参加しました。

当日は秋晴れの気持ちのいい日和に恵まれ、稲刈り、もみの乾燥、もみすり、倉庫への保管とお米の一通りの流れを見学し、弥彦(やひこ)神社や寺泊の魚市場などを観光するなど、盛りだくさんの一日でした。

■稲刈り、乾燥、もみすり、保管

現地に到着して、さっそく稲刈りの様子を見学しました。コンバインがみるみるうちに稲を刈っていき、収穫されたもみは軽トラックの荷台へと移されていきます。

今年は、「収穫量は昨年より落ちるものの、品質は良い」とので、新米が楽しみです。収穫されたもみは乾燥され、もみすりを経て玄米となります。

最後に約1トン入りの大きな袋に詰められて、農協の低温倉庫に積み上がります。

|  |

コシヒカリは倒れやすい品種。 | 生産者の中川さんが詳しく説明 |

|  |

収穫された米(もみ)はコンバインから | 収穫した米(もみ)は乾燥の後、 |

|  |

| 玄米が約1トン入る袋で同農協に運ばれます | 検査を経て、低温倉庫に積み上げられます |

■昼食&地域巡り

米が倉庫できちんと管理されている様子を聞いた後は、新米のコシヒカリで作ったおにぎりと漬物で昼食。

現地で食べるとさらにおいしく感じるから不思議です。

その後、弥彦神社、弥彦山、寺泊の魚市場と地域を巡り、弥彦駅からローカル線に乗り、帰途につきました。

|  |

新米コシヒカリのおにぎりは最高。 | 弥彦山の山頂から |

|  |

寺泊の魚市場通りはにぎわい、 | 田んぼの中でポーズ! |

参加者の中に、10年ほど前に弥彦への交流訪問に参加し、それ以来、JA越後中央 弥彦の産直米を食べ続けているという方もいました。

今回初めて来た方もきっと弥彦のファンになったことでしょう。

食物アレルギーの子どもに おいしいお菓子を ~関西の菓子メーカー・㈱げんきタウンを視察訪問~

原材料を吟味した安全・安心な商品作りを確認

雑穀と小麦が混ざらないように工夫 |

雑穀や小麦がおいしいお菓子に |

㈱げんきタウンは、食物アレルギーの子どもに人気のお菓子を多数作っているメーカーで、東都生協でも同メーカーのお菓子を取り扱っています。

㈱げんきタウンは、製品を「お母さんの目線で作ってもらう」ため、従業員20人は全て女性。

原材料にもこだわりがあり、岩手県産の農薬無散布のひえ・あわ、国産有機栽培米や国産有機の冷凍野菜などを使用しています。

アレルゲン(アレルギー症状を引き起こす原因食品)が混ざらない工夫として、小麦・大豆製品と米・雑穀製品とを製造過程の全般にわたって分けていることなどが確認されました。

今回の視察ではクリスマスに向けたケーキミックス粉やお菓子パックの紹介もあり、シンプルな材料で昨年とは違ったものを子どもたちに届けたいという思いが伝わってきました。

「声の商品案内」を届け続けて20年

声の商品案内を届ける「リーディングサービス」利用者との懇談会

「やまびこの会」に感謝状を贈呈 |

オペラ歌手の天野さんが歌声を披露 |

昼食を食べながら楽しく交流 |

参加者全員で記念撮影 |

参加したのはサービス利用者と付き添いのガイドヘルパー(※)、そして商品案内の読み上げ、録音、発送作業を永年ボランティアで担っている「視覚障害者と協同するボランティアの会(通称「やまびこの会」)」のメンバーら57人と盲導犬2頭。

まず東都生協の中村副理事長が「やまびこの会」の活動に敬意を表して、感謝状を贈呈しました。

「やまびこの会」の中には、発足当時から20年間継続して活動しているメンバーも。東都生協のリーディングサービスを長い間支えていただいています。

続いて、ご自身がリーディングサービス利用者でオペラ歌手の天野亨さんのミニコンサート。天野さんの歌声に一同引き込まれ、聞き入ります。コンサートの締めくくりは天野さんの歌唱指導の下、参加者全員で「ふるさと」を合唱。

昼食をはさんで、懇談を行いました。

2009年から、CDによる声の商品案内「デイジー」の取り組みも開始した東都生協のリーディングサービス。利用者からは「リーディングサービスをはじめてから、注文数が増えた」「CDになってから、今まで以上に便利になった」などの意見が出されました。

全国の生協の中でも、草分け的な活動を続けてきた東都生協のリーディングサービス。利用者にとってなくてはならない活動であることを再認識できた懇談会となりました。

(※)ガイドヘルパー

視覚障害者の外出の補助を行う、移動介護従事者

「大豆の種は大豆」なんだ!

JAやさと農業体験・大豆コース第1回報告

この大豆を植えます |

土が軟らかい!! |

参加者は実際に土に触れて種まきを体験。まずは、ふかふかの土の軟らかさに驚いた様子でした。

「大豆の種は大豆なんだ」という発見をした子どもたちの顔は皆、生き生きとして真剣そのもの。種まきの後、子どもたちは朝日里山学校の校庭で竹とんぼをして遊び、おとなは大豆について学びました。

今後は9月に草取り、11月に収穫・脱穀、12月には収穫した大豆を使った豆腐作りが予定されています。

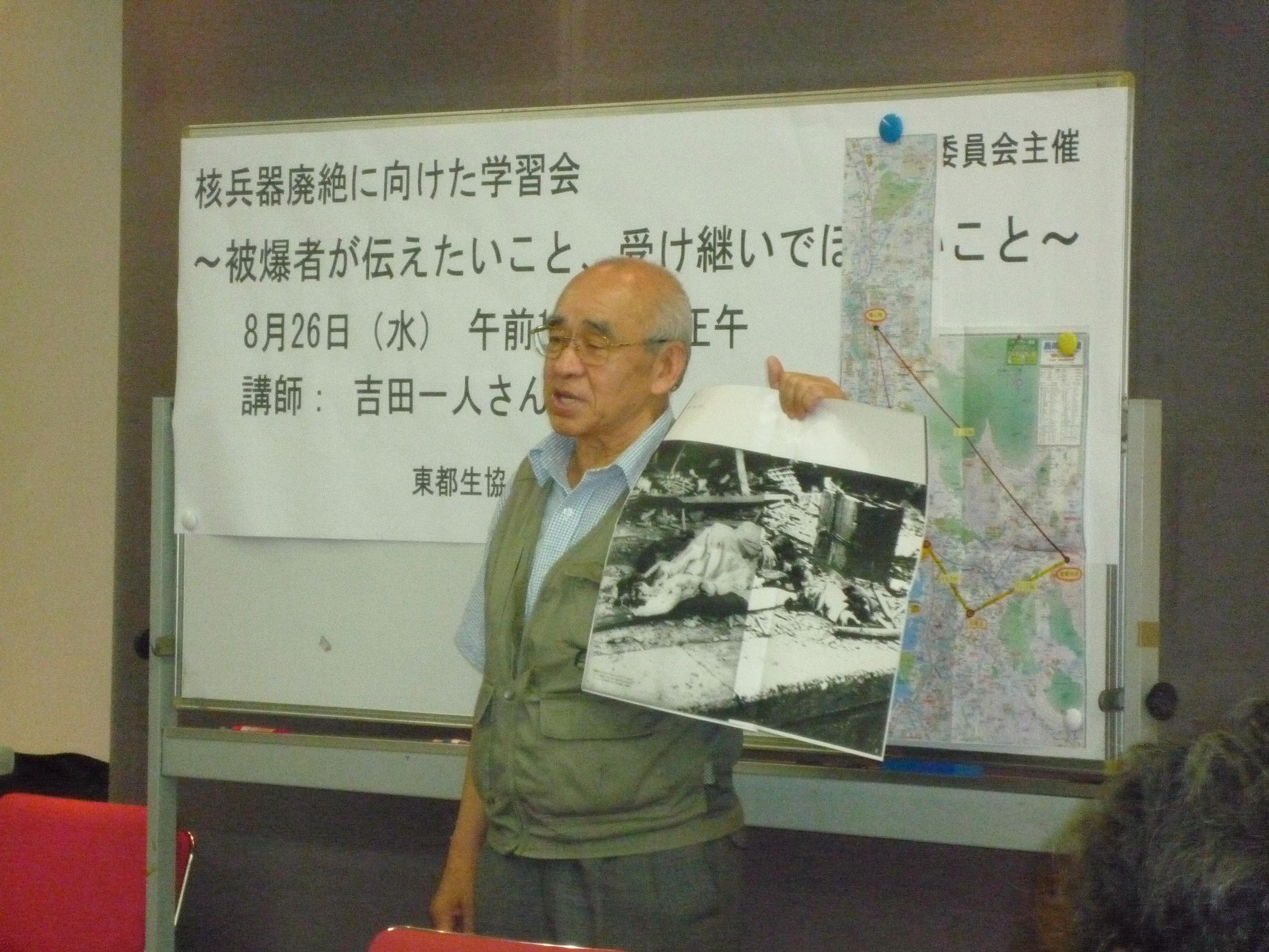

被爆者が伝えたいこと、受け継いでほしいこと

再び被爆者をつくらないために

長崎原爆被害の実相を |

講師は長崎原爆の被爆者でジャーナリストの吉田一人さん。ご自身の体験談をつづった小冊子「カンちゃんの夏休み」を使って、平和に対する思いや自らの体験を語りました。

「現在と未来を考えるために、あの時代を語らなくてはいけない。再び被爆者をつくらないためには、核兵器廃絶と原爆被害への国家補償が必要。世紀に生きる人たちが、平和的生存権の問題を受け止めてほしい」と吉田さん。被爆者としての実体験に基づいたお話には説得力がありました。

質疑応答も活発に行われ、参加者からは「個人個人ができることを考えさせられた」「過去を振り返り、現在を見つめ直す冷静さが必要」などの感想が聞かれました。

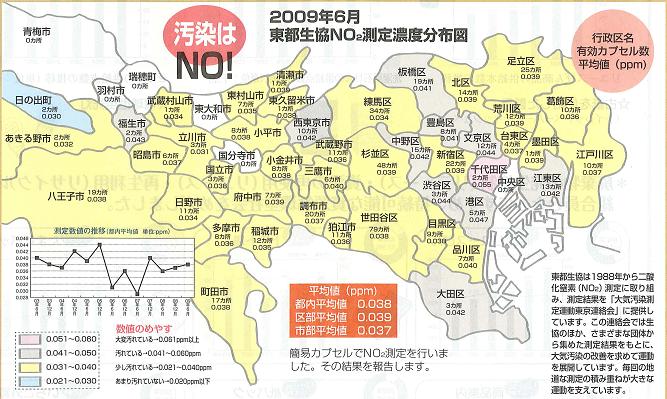

2009年6月のNO₂測定結果

二酸化窒素(NO₂)測定活動

東都生協では、組合員が空気中のNO₂(二酸化窒素)測定を行っています。年に2回、同じ場所で測定をし、空気の汚れを知ることで、きれいな空気を取り戻すにはどうすればよいか考えるきっかけとすることが目的です。

2009年6月の測定結果は以下の通りでした。

■測定日時

2009年6月4日(木)午後6時~2009年6月5日(金)午後6時■測定規模

・配付カプセル数:925個・回収カプセル数:597個(回収率65%)

・有効カプセル数:531個

人の健康に悪影響を与える汚染物質として、イオウ酸化物(SOx)、一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx)、炭化水素、浮遊粒子状物質(SPM、PM2.5)などが知られています。これらの汚染物質は主に自動車から出る排気ガスが原因です。

東都生協は、組合員が身近な所の空気の汚れを実際に測って確かめ、きれいな空気を取り戻すにはどうすれば良いかを考えていただくことなどを目的に、1988年から二酸化窒素(NO₂)測定活動を実施しています。

測定結果は「大気汚染測定運動東京連絡会」に提供。同連絡会では、生協の他さまざまな団体から集めた測定結果を基に、大気汚染の改善を求めて運動を展開しています。毎回の地道な測定活動の積み重ねが、こうした大きな運動を支えています。

次回の測定は2009年12月8日に実施します。東都生協組合員なら、どなたでも測定にご参加いただけます。詳細は2009年10月19日週にお配りする、組合員活動情報紙「ワォ」第121号をご覧ください。

東都生協の組合員でない方は、こちらをご覧ください。

JA越後中央とじっくり交流

JA越後中央を視察・訪問

田んぼを見ながら、 |

収穫作業は当然、肉体労働です! |

最後は人の目でしっかりと確認 |

JA越後中央は新潟県のほぼ中央に位置し、「新潟コシヒカリ」「枝豆」などの取り扱いがあります。

1日目

「産直青果ボックス」専用のぎんなんの園地を視察した後、栽培区分が「東都みのり」のコシヒカリの生産者、村越さんの田んぼを視察し、稲が病気もなく健康に生育しているのを確認しました。産直米の無無(化学合成農薬・化学肥料不使用)栽培では、雑草の対処方法が大変な作業になりますが、ここでは除草作業が徹底されていました。

次に米からの転作で生産量が増えている枝豆の手作業による収穫作業を体験しました。収穫された枝豆のさやを取り除き、大きさを選別、人の手により最終確認をして出荷する一連の流れを確認することができました。

2日目

同農協で生産された米を保管する低温倉庫を視察。体育館のような大きな倉庫は9月後半からは順次新米が入ります。

同じ敷地内にある枝豆集荷場も視察し、その後、同農協の集会室にて栽培管理記録や生産から提出される誓約書などを閲覧・確認しました。

参加者からは「安全・安心な食料を作るために苦労している実状が実感できた」「実際に現地で見るとよく理解できるので、多くの組合員も参加してほしい」「栽培管理など産地の取り組みや、姿勢・熱意が伝わり産地理解が深まりました」との感想がありました。

2日間にわたっての視察でしたが、生産者の熱意や苦労を知ることができ、充実した時間を過ごすことができました。

みんなで楽しく 親子クッキング♪

8月「食と農」の取り組み

ぼくにも、できるかな? |

みんなで「いただきます」 |

最初に、朝ご飯を食べる大切さの話があり、その後、ライスピザやフルーツヨーグルトづくりに挑戦しました。子どもたちは、ご飯をラップに包んで麺棒で伸ばしたり、レタスやバナナをちぎったりと大活躍。自分たちで作ったご飯を、みんなで食べました。

参加した親からは「野菜ぎらいで普段食べない子が、今日はいっぱい食べた」などの喜びの声が寄せられ、有意義な一日となりました。

よく分かった! 税金の行方 ~東京上野税務署「探検ツアー」~

身近な問題を考え、賢く豊かに暮らす活動

パソコンを使って税金を学習 |

税に関するクイズに挑戦! |

参加者は親子33人。私たちの納めている税金が、どのように割り当てられ、活用されているのかを、3つのグループに分かれて体験コーナーを順に回りながら税金の行方を探検。

ビデオコーナーでは税金を納めている町と、税金が全く納められていない町では、くらしや生活にどのような違いがあるのかを学びました。

商品お届け用ポリ袋の回収・再資源化に取り組んでいます

リサイクル品目を増やして3R活動を推進!

東都生協では2009年7月6日より「商品お届け用ポリ袋」の回収を開始しました。

使用済みポリ袋は、商品の宅配時に配送担当者が回収します。リサイクルできない紙ラベル(班名、配送コースなどが記載されているもの)が貼られた部分を、簡単に切り取って回収に出せるように、ミシン目を入れました。

回収したポリ袋は、ごみ袋などの加工原料として生まれ変わります。