すべてのカテゴリ

田んぼの生きもの調査

-JA佐久浅間編-

|

田んぼの水は冷たいかと思いきや、太陽の力のおかげで、水だけでなく土まで温かかったのには驚きました。

生産者の塩川さんに伺うと、田んぼの水は1日に3cmほど少なくなるのですが、いつも水を入れているわけではなく、夜に水を入れてたまったら止めるそうです。

そうすることで昼間、田んぼの水は温まり、夜は冷えることで、昼間光合成で作られた栄養が夜に消費されることもなく、よりおいしいお米ができるとのことです。

説明を受けた後、いよいよ生きもの調査の開始です 見つけたものをどんどん捕まえます |

見つけた生きものをみんなで確認。 |

ドジョウの子ども |

イトトンボのヤゴもいました |

田んぼの周りの植物も採取します |

植物も一つ一つ確認します |

左から仲野常任理事(東都生協)、 |

皆さま、ありがとうございました |

今年は生物多様性年です。化学肥料と化学合成農薬に頼った農業から、いろんな生き物の力をうまく活用した自然環境と共生できる農業が今見直されてきています。東都生協は、この田んぼの生き物調査を、生きものの力を生かす農法につなげたいと考えています。

消費者と畜産農家の願いをつなぐ緊急集会を開催

国内の日本の農畜産業を守る力に...。いままでも、これからも、日本の畜産物を食べ続けたい

日本大学 生物資源科学部准教授 |

東都生協組合員から生産者へ |

生産者からも消費者へ |

東都生協組合員から届いた |

「日本の畜産業が抱える悩み」と題した日本大学・生物資源科学部准教授・早川治氏の基調講演に続き、生産と消費の現場からメッセージを交換。生産者側からはこれからも消費者の安全・安心への願いに応えた国産畜産物を届けていくこと、消費者からは利用を通じて生産者を強く支援していく熱い決意が交わされました。

締めくくりに「この危機を乗り越え、守っていこう! 日本の畜産」とした緊急アピールが採択されました。

緊急集会概要

冒頭、東都生協の庭野吉也理事長から開催趣旨を説明。

日本の畜産農家はいま、増え続ける輸入肉や飼料の高騰、重労働や高齢化などの問題を抱え、存続の危機に瀕しながらも、消費者の願いに応えるため一所懸命に食卓に日本の畜産物を届けています。

庭野理事長は今回の集会を、日本の畜産の現状を消費者が再確認し、消費者が国内産の農畜産物を食べ続けていく決意と日本の畜産生産者への激励のメッセージを強く発信していくために開催したと述べました。

続いて、日本大学の早川治准教授(生物資源学部 国際地域開発学科)より「日本の畜産業が抱える悩み」と題し基調講演を行いました。

まず穀物価格の高騰が日本の畜産業へ及ぼす影響について解説。

畜産の産出額は農業総産出額の約3割を占める重要な産業であるにもかかわらず、牛乳・乳製品の消費低迷や肉類の輸入拡大、とりわけ生産コスト増大の要因となる世界穀物市場への投機資金の関与は、飼料を外国に依存している日本にとって、日本の畜産業の根幹を揺るがす大きな問題だと指摘しました。

また、口蹄疫をはじめ家畜伝染病についても言及。宮崎県の口蹄疫被害で家畜を処分せざるを得なかった牧場の再生には豚で1年半以上、牛で2年半~3年はかかる長い道のりになるということです。

生産者と組合員のリレートークでは、生産者など畜産関係者・東都生協の組合員9人がそれぞれの思いを会場に投げ掛けました。

生産者からは、「BSEや鳥インフルエンザの時もそうだったが、風評被害に対し、また検査を待つ間の数日は言い表せないような気持ちで過ごしていたが、生協だけは買い支えてくれた。これらを励みにし、生産を続けたい」「穀物相場の高騰や口蹄疫でさらに厳しさを増し、このままでは日本の畜産業は無くなってしまう。でもこんな苦しさの中、組合員の皆さんに買い支えていただいていることには感謝の気持ちでいっぱいです」との思いが語られました。

これに対し消費者側の東都生協組合員からは、「日本の畜産は私たちの手で守っていきたい。みんなが応援しています。がんばってください」「買い支えることで、自分たちの食卓を守り、国内の生産者を支援していきたい。これからも東都生協の畜産品を利用し続けます」との激励のメッセージが贈られました。

宮崎県内で東都生協の産直肉「霧島黒豚」を生産する産直産地・キリシマドリームファーム(林兼産業株式会社)からは、現地の詳細な状況を報告。同産地では口蹄疫の被害はないものの、先が見えない辛い状態が続く中、農場に出入りする車両の制限や徹底した消毒など、全従業員が一丸となって厳重な防疫体制を敷いている、との報告がありました。

緊急集会の締めくくりに、「この危機を乗り越えて、守っていこう! 日本の畜産」とした緊急アピールが採択され、正しい情報を共有化し、日本の畜産業の存続を願う参加者の大きな拍手で確認されました。

東都生協はこれからも日本の畜産業を応援します

なお、集会の中で6月~7月に東都生協が実施した「口蹄疫被害に対する支援募金」に、これまで約700万円もの支援が寄せられたことが報告されました。届いた励ましのメッセージカードが230通。カードは会場入り口に掲げられ、立ち止まって見入る参加者もみられました。

東都生協は、これまでも国産の精肉や、国産肉原料の加工食品を組合員に提供し、利用を通じて日本の畜産業を応援してきました。また、「安全な国産の農畜産物を食べ続けたい」との願いの下、産直産地と共に「食の未来づくり運動」をはじめとした取り組みを進めています。

いま私たち消費者に求められていることは、日本の畜産農家の現状を正しく知り、国産の牛肉、豚肉、鶏肉、そして牛乳やたまごを買い支えていくことであり、産直畜産産地と「食の未来づくり運動」を一緒に推進していくことをあらためて確認しました。

2010年度JAみどりの 田んぼの生きもの調査報告 その1

産直産地のJA新みどりの・田尻地域で1回目の田んぼの生き物調査を実施

(宮城県大崎市田尻の風景(5月末) |

田んぼの土に足をとられながら進んでいくと、オタマジャクシやアメンボが逃げていき、よく見るとカイエビやヤゴも見られます。

昨年度は「たじり田んぼの生きもの宣言」を行い、JAみどりの田尻地域の取り組みを広く伝えるため、供給している産直米に「田んぼの生きもの宣言マーク」を付けました。今年度は、より多くの組合員に共感を広げたり、産地では栽培技術への反映を目標に取り組んでいます。

今年度は3カ所の田んぼで、田んぼの水中にいる生き物、あぜの草花、カエル、水路の生き物、水質調査などを行いました。

田んぼの中にいる生きものを捕まえて、 |

まわりの水路でも調査します |

田んぼの周りの水路では |

植物の調査では図鑑と見比べながら |

測定機器を使って水質も調査しました |

生き物調査を行うことで田んぼは米だけでなく、多くの生き物たちをも育んでいることを実感します。またこの生き物たちの力をうまく利用することで、農薬や化学肥料の使用を抑え、環境に優しい農業をすることもできるのです。

田んぼの生き物調査は、「消費者との交流」や「生きものたちへの気付き」から「農法への生きもの活用」へと進化しています。

田んぼの生きもの調査 -JA秋田おばこ南外(なんがい)編

6月25日(金)、JA秋田おばこ(南外)にて田んぼの生きもの調査が行われました

|

地元の南楢岡小学校および南外西小学校の4年生合わせて20人の子どもたちが授業の一環として参加しました。大雨だった昨日とはうって変わり、きれいな青空が広がる中、元気な子どもたちと共に楽しく調査を進めました。

説明を受けた後、いよいよ生き物調査を開始 |

網で田んぼの水の中にいる生きものをすくい取ります 「カエルが怖くて触れない」なんて子も |

こんなにつかまえたよ! |

僕たちだって、「ほら見て」 |

つかまえた生き物を集めて、 |

図鑑とにらめっこ、「何ていう生き物だろう?」 |

田んぼの中だけでなく、周りにすんでいる生き物も調べます |

最後に結果報告。 |

ここ南外(なんがい)地域は他と比べて、多くの生き物がすんでいます。またアメリカザリガニなどの外来種が少ないのも特徴です。それだけ昔ながらの豊かな自然が残っているといえます。

南外にはいくつもの谷があり、それぞれに田んぼが広がる、のどかな田園風景が続くところです。山間の田んぼに入ると、聞こえるのはウグイスの鳴き声とカエルの合唱だけ。谷を渡る風は涼しく、とても落ち着いた気分にさせてくれます。

自然豊かな地域で作られている産直米は、今年もきっとおいしく実ることでしょう。

「EYEWITNESS 目撃者たち」による写真展を開催中!(無料)

「産直の広場さんぼんすぎ」にお買い物の際は、ぜひお立ち寄りください

アザラシの写真家 小原 玲さん |

あざらしの赤ちゃん

あざらしの赤ちゃん

流氷に揺られて |

EYEWITNESS 目撃者達は、7人の写真家(桃井 和馬、小原 玲、野田 雅也、倉沢 栄一、山下 大明、会田 法行、前川 貴行の各氏)が地球環境を守り、自然本来の姿を伝えるためにスタートさせた共同プロジェクト。

地球上の各地で刻々と変化する環境、自然本来の偉大な力を目撃してきた写真家たちが、子どもたちと未来を担う全ての人々に、「未来への伝言」を伝えます。

同プロジェクトのメンバーは、フォトジャーナリスト、自然写真家などそれぞれの立場で人間社会のありようや自然本来の姿を追い続けてきました。

その中で地球上のさまざまな姿を目撃。環境を守り、自然本来の姿を次世代に伝えるために「わたしたちは何ができるのか?」という問い掛けに応えて誕生したのがEYEWITNESS 目撃者たちです。

アザラシの写真家・小原 玲(おはら れい)さんが東都生協平和のつどいに登場

この写真展は第7回東都生協平和のつどいに先立って開催しています。

平和のつどい第1部で行われる「表現者のびおとーぷ unseen ~あんしぃん~」の後半で登場するのが写真家の小原 玲さん。桃井 和馬さんとともにEYEWITNESSの共同代表を務めます。

小原さんの撮ったアザラシの赤ちゃんの可愛らしさは、きっと皆さんの目を釘付けにすることでしょう。同時に、その赤ちゃんを守る流氷が年々減ってきている事実も、小原さんの作品を通じて受け止めていただければと思います。

他にも世界の自然をカメラで捉えた美しく力強い写真が展示されています。買い物や活動でさんぼんすぎセンターに足を運んだ際にはぜひ、ご覧になってください。

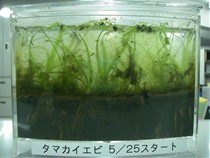

「タマカイエビを育てませんか」企画報告

自宅で田んぼの生き物を観察

育ち始めた(タマ)カイエビ |

一人でも多くの組合員に田んぼがたくさんの生きものを育んでいることを知っていただきたくて、組合員活動情報紙「ワォ」でお知らせし、希望者にJA新みやぎ※からいただいた田んぼの土を配付しました。

100セットを上限のところ80人もオーバーしてしまったのですが、JA新みやぎのご好意により全員に配付することができました。

※JA新みやぎ:(普通精米・無洗米)「宮城ひとめぼれ(田尻)」「無洗米宮城まなむすめ」の産直産地で、地域全体で環境保全型農業に取り組み、昨年は、「たじり田んぼの生きもの宣言」

を行いました。この産地産直米の袋には「田んぼの生きもの宣言マーク」を付けています。

東都生協でも育てているので、その経過を報告します。

■2010年5月25日 準備開始 【用意するもの】田んぼの土、一晩置いた水、容器(ペットボトルでもOK)

【用意するもの】田んぼの土、一晩置いた水、容器(ペットボトルでもOK) ①容器に土を入れます |

②次に、水を注ぎます |

③よくかき混ぜます |

日当たりの良いところに置きます。 |

1週間後、動物は見当たりませんが、植物が生えてきました |

約1カ月経った今では、たくさんの草と藻、 |

なかなかうまく撮れませんが...、真ん中にいます |

◆組合員の皆さまからの声◆

育てている組合員の皆さまから声が届いていますので、ご紹介します。- 6月1日に水を入れて育て始めました。1cmくらいの水草が生えてきましたが、まだタマカイエビらしきものは見あたりません。これからが楽しみです。

- 息子と一緒に育てています。6月4日に水を入れました。1cmぐらいの草が生えています。室内は今ひとつ日当たりが悪いので、毎朝庭に出して夕方しまうようにしています。

- 夜、ライトを当てたところ、小さな小さな生物が寄ってくるのが確認できましたが、まだまだ目をこらさないと見えないのが現状です。早く大きくなってくれないかなあと楽しみしています。

- せんだってはタマカイエビ入りの土をお送りいただき、ありがとうございました。2~3日前から数匹のタマカイエビが孵りピョコピョコと動き出しました。まだかえったばかりで0.5mmもないぐらいです、本当に大きくなるんでしょうか。しかし、2~3カ月で居なくなってしまうとは残念なことです。アオミドロが発生しましたが、大丈夫ですか?

- タマカイエビいっぱい生まれています。何を食べているのでしょう? 目で見られないので不思議です。

- 大小さまざま々な生物がかえり、子どもも喜んでおります。意外にも水草が好評です。

- 家にあったプラスチックの飼育ケースにいただいた土と水を入れ、10日が過ぎたころ何やら動くものが...? と思っていたところ、日を追うごとにその動く物体が増え、ちょうど3週間を過ぎた今現在、タマカイエビと思われる生物は大きいもので3~4mm、小さいもので1~2mmあり、10匹以上はしっかり確認できます。本当にタマカイエビの素早い動きは、何時まで観ていても飽きず、くるくると動き回るかわいい様子に癒されています。田んぼには本当にいろいろな命が息づいているんだ、と感心することしきりです。

Q:アオミドロが発生していますが、大丈夫でしょうか。

A:生きものたちの餌にもなりますので、そのままで大丈夫です。ただあまりにも多くて気になってしまう場合は、棒などで取り除いてください。

それにしても草がこんなに生えてくるとは驚きでした。田んぼでの除草作業の大変さが想像できます。

また報告をしますので、お楽しみに。

|

枝幸「魚つきの森」植樹・体験ツアー

2009年度企画への参加者の声をご紹介します

秋鮭定置網起こし見学 |

徳志別川鮭捕獲見学 |

植樹活動 |

秋鮭・ほたて加工体験 |

夕食懇親会(バーベキュー) |

<秋鮭定置網起こし見学>

・サケがピチピチはねてどんどん船の中に、鮭の一生が終わったけど自然はすごいと思いました。

・百聞は一見にしかずとはこのこと! 漁の方法、規模がとってもよく分かりました。

・朝4時には出港して働く漁師の方々、雨が降って波が高くても出港するとのこと。あまりにも私にとって遠い存在の漁師の仕事。秋鮭を海で穫り、港に帰り、手早く、鮭を選別しながらの姿、市場に持っていくまでが漁師の仕事であることを教わりました。

・20~30メートル先の船の網の中であばれている鮭のぶつかり合う音が聞こえて感動。キロ1万円の鮭が1本取れてきれいでした。見ることができてよかった。

・見学した日は漁獲量としては少ないということでしたが、それはそれは迫力がありました。早朝からの仕事、自然相手の仕事の大変さを実感しました。

〈徳志別川鮭捕獲見学〉

・鮭がだんだん姿を現すのが、感動です。オス、メス若いオスなどに区分けされる作業が協同でスムーズに行われていました。

・網を挟めサケの選別を瞬時にするプロを目の前にして圧巻されました。

・水の中に手をつっ込んで一瞬にして性別を識別するのは素晴らしい。腰まで水につかり作業して冷えるだろうなと思った。丈夫でないと務まらないだろうと思った。

・網の中で泳いでいる鮭を一目見て判断するのは、経験から来ているとはいえ素晴らしい。感動。

・徳志別川でのサケの捕獲から採卵、稚魚を育て、放流するまで、研究の上に徹底した管理がなされていることに驚きました。

・夕方だったせいもあるかと思うが、網がせばまって来て、鮭がはねている様子が切なく、働いている人たちが美しく見えた。

〈植樹作業〉

・魚を育てる樹を植える作業が、笹の根を切り裂き、荒地に植える作業だったのですね。大変な植樹作業であると思います。現地を見なければ理解できない、とつくづく思いました。

・ここで協力したいという気持ちとは裏腹に、思うように鍬を使うこともできない自分が情けなかった。現地を見て、強靱なクマザサに覆われた土地に広葉樹を植えるご苦労が、一部でも体感できてよかった。多くの女性部の方と一緒に作業をさせていただき光栄でした。

・「魚つきの」森、当初不思議さを感じる言葉でしたが、森をつくり守ることが、秋鮭を守ることと知りました。秋鮭を育て、放流し、取ることだけでなくその環境をもつくり上げていること、さらには重労働を知りました。

〈秋鮭・ほたて加工体験〉

・今まで何気なく切身を買っていたのですが、切身にするまでの作業もまた熟練作業でした。ホタテは横切りするのではなくたて切りにすることなど、役立つ知識を教えていただきました。

・産まれて初めての体験で感動した。見ると行うとは大違い。

・自分には絶対不可能!だと思っていたことが手取り足取りのご指導でできてうれしかった。

〈夕食懇親会(バーベキュー)〉

・若い方から、経験ある方まで幅広い年齢層の組合の方々の心こもったもてなしでした。とても気持ちのいい会でした。

・食材もおもてなしも素晴らしく、加えて産地の方の情熱を伺うことができて最高の場でした。女性部の方、青年部の方も、皆さんが協力して枝幸の海産資源を守っていることがよく分かりました。何事にも心遣いがあり、このような方たちが生産した海産物はごまかしやうそがない、安全・安心の本物ということに納得しました。枝幸は豊かな自然からの産物に驕ることなく資源を大切に何十年後、百年後の安全な産物を考えて、研究、努力をされている産地だということがよく分かりました。漁師さんはもとより、奥さんを中心にした女性部の方たちが、私たち組合員と同じく将来の食を考え元気に明るく活動していることに感銘を受け

ました。

2010年度農業体験企画「野菜ができるまでを学ぼう」参加者の声をご紹介します

~キャベツ・ブロッコリー・白菜などを栽培しました~

- 手で種を植えたり、機械を使って種をまいたり、野菜が無事に冬を越せるようビニールを覆ったり...初めて見る機械や作業に感動。初回に連れて行っていただいた肥料置き場も心に残っています。

- 2回、3回と少しずつ慣れて、他の参加者との協力関係も生まれ、どんどん楽しくなった。正直なところ最初は泥や土汚れを気にするようなこともあったが、最終回は全く気にならず、一心に作業していた。子ども(3歳)も最終回が一番楽しそうで、白菜を懸命に運んでおりました。

|

|

|

- 考えられないほどの立派に実った作物にはびっくりしました。家で自分でつくったものと比較になりません。白菜も家では虫退治に勢を出しましたが、穴あきの白菜になりましたが、結球しないうちに食べました。作物の生育状況を詳しくお知らせいただき、生産者の方々が日毎手入れに努力された賜と感謝で一杯になりました。

- 始めはドキドキしながらも、同じテーブルになった産地の方々とおいしい鍋と野菜とおにぎりをいただきながら、アットホームな雰囲気に。今まで自分の知らなかった野菜を知ったり、ちょっとした豆知識をいただきました。とてもとても楽しいひとときでした。

|

|

|

- 今までは「オーガニックであるかどうか」が野菜を選ぶ時の最大の基準でした。今回参加してみて「日本で農業を続けてくれる」こと自体がありがたいなぁと思いました。海外からのオーガニック野菜(主に冷凍もの)を買うことがよくありましたが、これからは国産にこだわりたい!!

- たった4回でしたが、苗植え~収穫までを見ること体験することができて、家族全員笑顔でいっぱいです。市場に出ている野菜は価格が安いだけで、甘みなんて感じたことはなく、今回の野菜を食べ幸せをもらいました。

- トマトを収穫してみて、たくさんとれてうれしかった。家に帰ってすぐにトマトをこしたり、ジューサー(ミキサー)でジュースにして飲んでみたら、甘くてとてもおいしかった。また、トマトのスープやミートソース、カレーを作りました。トマトを私はあんまり食べないのですが、今回のトマトを食べてトマトのおいしさを知ることができました。ありがとうございました。[12歳]

- 実家が野沢温泉で、高校生の頃、加工用トマトの収穫を手伝わされ炎天下に嫌々やった思いがあります。暑いのと、重いのと...そんな思いが蘇ってきます。今回参加して、加工用トマトの改良が進み、おいしくなったのにはビックリでした。あの頃は、色ももっと黄色で皮は固く、酸味がもっと強かったという記憶があります。あの頃の嫌々ながらと違って、大自然の中で空気もおいしくあの頃のことを思いながら収穫しました。果たして援農になったのかなーと思いながら...。トマト倶楽部の発展のためにも、私も微力ながら周りにトマトジュースを広めていきたいと思います。

- リコピンの抗酸化作用が取り上げられて以来、トマトジュースを以前にも増して飲むようになり、その中でもやはり「高原朝摘みトマトジュース」はおいしい。トマトの援農というにはお恥ずかしい限りの収穫体験で、トップシーズンのお忙しい中、時間を割いていただきありがとうございました。トマト倶楽部が永続するよう組合員にも広めます。

- ジュース用トマトの研究でいろいろなご苦労が伝わりました。ただ、ジュース用トマトの生産が少なくなっているということ、こんなにいいジュース用トマトを開発しているのに、作る人たちがどんどん減ってしまうのは大変残念です。農業をもっと多くの人に理解してもらって、どんどん発展してほしいと思いました。今回の援農では、手伝いができたとは思えませんが、またいつかもっとちゃんとした力になれるような援農といえるものができればいいなぁと思いました。

- 生食用に比べて、ジュース用はもっと雑に取り扱われていると当初考えていましたが、実際は生食用並みまたはそれ以上に丁寧に取り扱われていると分かり、目からうろこ状態です。天候に左右されることが大きいということを契約農家さんでの畑で実感しました。この実感することが大事なのでしょうね! また、朝摘み作業が全て人の手(機械ではなく)でされていることもよく分かりました。

|

うれしそうですね。なぜでしょう |

セリフを言う時は、 |

お休みの子の分は、 |

「やりたい」という自主的な気持ちで集まった子どもたちでなければ、とても続かないでしょう。その点、やる気満々の子どもたち。早くも保護者の用意した衣装を身に付ける子もいて、演技の練習に余念がありません。

劇は、脚本に忠実に進めながらも、場面を想像しながら、細かいところを作りこんでいきます。誰がどの位置にいて、どんな間で話すのか。「これは、どんなシーンだと思う?」という演出の登坂倫子さんの問い掛けに、子どもたちは元気よく手を挙げて答えます。そうやって、場面の様子や登場人物の気持ちを確かめることで、演技が現実味を帯びてきます。平成の子どもたちは少しずつ昭和初期の子どもたちへと近づいてゆきます。

脚本に書かれていることは、登坂さんが丹念に事実を調べて書いたものです。学童疎開や戦争のことが新聞に取り上げられたことを頼りに、新聞社に頼んで、戦争体験者に話を聞かせてもらったりしたそうです。そのときに熱心に話をしてくださった中村まさとしさんをいう方が、当日も劇の一部に出てくださいます。

また、登坂さんが子どもの頃に聞いた歌を楽譜にしてくださって、みんなで練習。劇の中で子どもたちが歌うのです。「へいたいさんの おおかげです♪」短いので、すぐ覚えてしまったようです。

劇中で椅子になったり机になったり、丘になったり、さまざまに形を変えて使われる「はこ」も運び込まれ、今日は、仕上げのペンキ塗り。「はこ」の制作者に感謝。また、洋裁の得意な組合員が衣装制作を担当。練習の様子を見学してくれました。まさに手作りの舞台が出来上がろうとしています。

本番の1週間前の7月17日には、公開リハーサルを行います。本番間近でほぼ完成している演技を見ていただくことができます。場所は、いつも練習をしているさんぼんすぎセンター地下ホール。子どもたちは緊張するかもしれませんが、人前で演技をするという本番さながらの度胸試しにはもってこいでしょう。もしかすると、平成の子どもたちは「緊張」なんてないのかもしれませんが。

「平和のつどい」チケット購入は注文書で! >>>>詳しくはこちら

トマトの収穫援農2009年参加者の声

2009年度のトマトの収穫援農体験の様子をご紹介します

|

|

|

|

|

|

|

|