すべてのカテゴリ

生物多様性の大切さを学ぶ環境学習会を開催

自分と生き物とのつながりを考えることからはじめる

小山さんが生物多様性の大切さを解説 |

あさり貝殻を使ったゲームで |

今まで通り暮らし続けたらどうなるか、 |

当日は23人の参加があり、まず小山氏からスライドを使って生物多様性について説明。

続いて参加型ワークとして、アサリの貝殻を使って遺伝子の多様性を確認するゲームや、今までどおり人間が暮らし続けたとしたらどうなるかのシミュレーションなどを行いました。

子どもにも分かりやすい内容の学習会で、参加者からは、「大変分かりやすく生物多様性入門の学習会として良かった」との声がありました。

生き物たちの世界が地球温暖化によっておびやかされることや、生物多様性の大切さについて、自分と生き物、生き物同士、自分と地球温暖化など、そのつながりを考えることから気付き、生物多様性に意識を向けていくきっかけを得ることができました。

「沖縄基地問題を考える」学習会を開催

沖縄の基地問題を、わたしたちの問題として考える

沖縄基地問題の変遷などを |

沖縄基地問題については、鳩山前首相の普天間基地の国外移設、県外移設発言から沖縄では大きな基地撤去の盛り上がりをみせましたが、本土ではあまり関心が高くなく、どこかよそ事という風潮があります。今回の学習会は、沖縄基地問題を自分たちの問題として考えるきっかけになる基礎的、入門的な場になるようにと、企画しました。

前田哲男氏からは、沖縄が体験した戦中・戦後史や、沖縄には在日米軍基地134施設と全国の74%が集中している現状、「普天間返還」から「辺野古埋め立て」への流れなど、戦後から現代まで続く沖縄基地問題の変遷を分かりやすくお話しいただきました。

参加者からは、「沖縄そのものがどういう位置に置かれていたか良く理解できた」「自分たちの問題として判断できるように、沖縄基地問題をこれからも考えていきたい」などの感想が聞かれました。

JA秋田おばこ南外(なんがい)交流訪問報告

田舎での夏休みを体験しました!

|

東都生協の組合員11人(おとな6人、子ども5人)が参加し、田舎で夏休みを過ごそうというテーマで、野菜の収穫体験をしたり、田んぼで虫とたわむれたりと、盛りだくさんの2日間でした。

産地の方々は親戚のおじさんやおばさんのように温かく迎えてくださり、楽しく過ごすことができました。写真でその様子をお伝えします。

田沢湖「たつこ像」 |

「みちのく小京都」角館 |

新規取扱商品、 |

枝豆は株ごと抜き取って収穫 |

地元食材のバーベキューで交流 |

すいか割りや花火も楽しみました |

2日目はわらじ作りを体験 |  何とかうまくできました |  生産者を講師にそば打ち体験 |

親子力を合わせて |  虫取りに子どもたちは夢中! |  田舎の夏休みを |

山あいの田んぼで記念撮影 |

JA佐久浅間で田植え報告

「体は泥んこだけど心が洗われました」

|

200㎡ほどの小さな田んぼでしたが、田植えが初めてという参加者が多い中、田んぼの持ち主でもある土屋さんの丁寧な指導により、泥に足を取られながらも小一時間で終了しました。

「体は泥んこになりましたが、心は洗われました」という参加者からの感想が印象に残りました。

自然豊かな産地の様子を知ることで、多くの方が「長野コシヒカリ」「長野あきたこまち」のファンになったことと思います。

着替え後、 |

渡したひもを目印に |

地元のケーブルテレビの |

カエルも応援? |

約1時間かかりました |

記念の看板作り。 |

皆さま、ありがとうございました。 |

組合員から託された口蹄疫被害支援募金を宮崎県に贈呈

組合員の皆さんの思いを8月31日、宮崎県に届けました

|

支援募金(目録)を宮崎県東京事務所 |

|

理事長と組合員常任理事3人で訪問 |

宮崎県産品の普及について説明する |

東都生協は、組合員の「これからも日本の畜産物を食べ続けたい」「口蹄疫被害に苦しむ畜産農家への支援の輪を広げたい」との願いから、6月から7月にかけて口蹄疫被害支援募金を共同購入や店舗を通じて実施し、これまでに組合員の皆さまから総額6,944,723円ものご支援が寄せられました。ご協力ありがとうございました。

2010年8月31日、東都生協・庭野理事長以下4人で宮崎県東京事務所(千代田区)を訪れ、所長の岡村 巌氏に募金目録を手渡しました。庭野理事長から、今回の募金や宮崎県産品の普及キャンペーンなどの取り組みなどについて報告しました。併せて230通を超えて寄せられた東都生協組合員の応援メッセージを渡し、激励しました。

岡村所長からは、今回の口蹄疫により、宮崎県の農業産出額の約6割を占める基幹産業である畜産業が甚大な被害を受けたこと、さらには食品加工業や運輸、観光など広範囲にわたって大きな影響を受けたことについて報告。「東都生協からの支援金や激励は、畜産農家だけでなく県民に大きな励ましになりありがたい」とのメッセージをいただきました。

宮崎県の畜産農家をはじめとして、日本全体の畜産業に、かつてない危機をもたらした今回の口蹄疫被害。また、輸入拡大で国産牛肉や国産豚肉の消費が大きく減り苦境に立たされている日本の畜産業。東都生協は、これからも産直・国産商品を買い支え、将来にわたって日本の畜産農家、畜産業を応援していきます。

2010年度「産直えさ米たまご」飼料用米の田植え・交流のを行いました

2010年5月22日(土)

東都生協は2010年5月22日(土)、「産直えさ米たまご飼料用米」の田植え体験・交流を組合員と生産者など合わせて30人で行いました。

<田植え体験>

・初めてのことでとまどいもありましたが、農家の方々のご苦労と優しさを感じることができて、親子ともども大変貴重な体験となりました。

・久しぶりの田植えで腰が心配でしたが、思ったより楽でした。田植え機を運転させてもらえたのは貴重な体験でした。ありがとうございます!

・時期が遅かったので、田植えはもう終わっていると思っていました。えさ米は晩種なのでこの時期の田植えもありなのですね。正直、どろんこは苦手で嫌だなあと思っていましたが、やり始めると意外に楽しくていい経験でした。

産直えさ米たまご |

みんなで並んでよ~いドン! |

お父さんと一緒にせ~の~♪ |

<生産者との昼食・交流>

・米がおいしかった!! おかずもぜ~んぶおいしかった。産地の方とお話ししながらの食事は二度おいしい昼食でした。・その場で卵焼きをつくっていただいたり、心尽くしの昼食をおいしくいただきました。

・直火釜で炊いたごはん、卵料理、地元の野菜のおかず、とてもおいしくてよかった。鶏の餌にボリビアの塩を使ったり、その他、いろいろな工夫をしている小幡さんの鶏に対する愛を感じました。

そ、その右手はどうするのかな? |

親子で仲良く頑張りました |

機械での田植えも体験 |

東都生協から「ヒロシマ・ナガサキ平和代表団」を派遣

ピースアクション 2010

虹のひろば会場 |

原爆ドーム |

碑めぐり 平和の鐘 |

東都生協は、夏休みを家族や友人で平和について学ぶ機会にしようと、今年も「ヒロシマ・ナガサキ平和代表団」を派遣しました。

現地に赴いてこそ感じることができた思いを共有し、参加者一人ひとりが今回学んだことを家庭や職場、地域で伝え、平和な未来に向け次世代につなげていくことを確認しました。

ヒロシマ平和代表団の活動

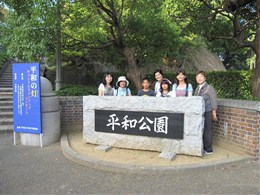

小学生を含む東都生協組合員6人は2010年8月5日~6日、「平和代表団」として広島を訪れました。

初日は、日本生活協同組合連合会主催「虹のひろば」に参加。全国のさまざまな団体の平和に対する取り組みを見聞きしました。袋町小学校平和資料館を見学した後、被爆者の方の証言をお聞きしました。

多くの尊い生命が一瞬にして奪われ、一命をとりとめた被爆者も周囲からの偏見や差別による精神的苦痛を受けてきたこと、今なお多くの被爆者が後遺症に苦しんでいることを直接伺い、被爆に起因する不安な生活が依然として続いている現状をあらためて知りました。

翌日は、平和記念公園で開催された広島市主催「広島平和記念式典」に参加。式典では、原爆が投下された午前8時15分に、全ての原爆死没者の冥福と核廃絶を祈り黙祷を行いました。

その後、平和記念公園でフィールドワークに参加し、生協ひろしま碑巡りガイドの方より説明を受けながら、原爆ドーム、平和記念公園内にある動員学徒慰霊塔、原爆の子の像、原爆供養塔などを巡りました。

途中、ヒロシマ平和代表団は、多くの組合員から託された折り鶴を献納しました。

最後に広島平和記念資料館を見学し、原爆の実相を学び、あらためて恒久平和の実現と平和の尊さについて認識を深めました。

参加者一人ひとりが今回学んだことを、家庭や職場、地域などで周りの人に伝え、戦争や核兵器のない平和な世界を目指していくことを確認して終了しました。

ナガサキ原爆が投下された中心地 |

爆心地からのまち歩きで防空壕跡を見学 |

ナガサキ平和代表団は、 |

2010年8月7日~9日、小中学生を含む東都生協組合員7人からなる「ナガサキ平和代表団」が長崎を訪れました。

被爆者の方からご自身の体験を直接伺って被爆の実相を学びました。

原爆中心地から現存する被爆校舎がある城山小学校までのまち歩きでは、その城山小学校出身の被爆者によるご案内で、当時の様子をうかがいながら慰霊碑や遺構の見学をしました。

原爆資料館の見学など、見聞を広めた代表団は9日、長崎市主催の「被爆65周年長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典」に参加し、長崎を後にしました。

この地に来たからこそ感じたことがたくさんありました。私たちは平和な未来に向けてナガサキの思いを共有し、次の世代につなげていきます。

消費者力UP! 夏休み親子向けオープン講座を開催

「あなたの常識・非常識」オープン講座

|

東都生協は2010年度も、消費に関する正しい知識や感性を身に付け、知識を活用して被害のない地域づくりを進めるために連続講座を開催し、(財)日本消費者協会が主催する「消費者力検定」を通じて消費者・組合員の「消費者力」向上に取り組んでいます。

今回はオープン講座の第1弾で、テーマは 「ちゃんと知ろう! ネット・ケータイのこと」。悪質商法やネット・ケータイの被害者の多くは若者と高齢者です。

東京都消費者センター消費生活相談員の木村嘉子さんを講師に、ネット・ケータイのトラブルから身を守るために、子どもが被害にあわない知識と認識を持つことを親子で学習しました。

東都生協の組合員14人(お子さん含む)が参加。ビデオやクイズも交え、現場実例も参考にルールやマナー・心構えなど楽しく学習しました。

平和募金企画「松代大本営地下壕見学会」を実施しました

7月27日(火) 8組18名が参加しました。

東都生協は2010年7月27日、平和募金企画として「松代大本営地下壕の見学会を実施しました。組合員8組18人が参加しました。

松代大本営とは、第二次世界大戦の末期、本土決戦に備えて、大本営や政府各省などの国家中枢機能を移転するため、現・長野県松代町の善光寺平一帯に作られた地下軍事施設郡のことです。

象山(ぞうざん)・舞鶴山(まいづるやま)・皆神山(みなかみやま)の三つの山を中心に、分散して山中に掘られた地下坑道跡が現在も保存され、三つの地下壕の長さは10km余りに及びます。

工事は1944年11月11日から開始され、1945年8月15日の敗戦により約75%の工程で中止されるまで、日本人だけでなく多くの朝鮮人が動員され、過酷な労働を強いられました。

|

地元の長野俊英高校・郷土班の高校生の皆さまに丁寧にガイドしていただき、交流も行いました。この日は、「天皇御座所跡」も見学することができました。

交流会の様子 | 天皇御座所跡の見学 |

平和について学び、交流する「平和のつどい」を開催

次世代に歴史の事実と平和の大切さ伝える

作・演出の登坂 倫子さんが出演 |

平和に関する展示に見入る参加者 |

第二次世界大戦中 |

みんなのお姉さん役:まり子 |

アザラシの母とカメラマン |

モノローグで現代の日常を表現する場面 |

会場がギターとオーボエの |

|

動物写真家・小原玲さんの |

出演した子どもも熱心に質問 |

(社)東友会の中伏さんによる被爆証言 |

劇に出演した子どもから |

|

NPT再検討会議に向け |

東都生協は2010年7月24日、セシオン杉並ホール(杉並区梅里)で「第7回 平和のつどい」を開催し、300人を超える組合員が参加しました。

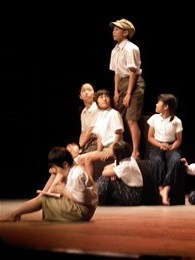

第1部は、平和をテーマにした劇「表現者のびおと~ぷ unseen~あんしぃん~」を上演。脚本は俳優で演出家の登坂倫子さんが書き下ろし、出演者は組合員の子どもから公募するなど、東都生協オリジナルに仕上げました。

第2部は(社)東友会(東京都原爆被害者団体協議会)の被爆証言に続き、今年5月に国連本部で開催されたNPT(核不拡散条約)再検討会議に合わせ、東都生協から代表として派遣された松島正枝理事よりニューヨークでの平和活動の様子が報告されました。

会場ロビーでは、東都生協組合員から寄せられた平和メッセージの展示、世界で活躍する日本人写真家によるプロジェクト「EYEWITNESS」の写真展、東京大空襲や原爆に関する展示や平和募金を活用した活動報告など、さまざま平和活動が紹介されました。

第1部

平和と環境問題問うオリジナル劇を上演

当日上演した劇「表現者のびおと~ぷ unseen~あんしぃん~」は、「一日を愛し、一年を憂い、千年に思いを馳せる」という着想にもとづき、登坂倫子さんが書き下ろしたオリジナル劇で、過去、現在、未来の空間が、舞台上で交互に入れ替わってゆく構成。

「一日」では現代の何気ない日常ににじみ出る平和を表現し、「一年」では第二次世界大戦中の疎開児童たちの一年を、「千年」では流氷の上のアザラシの母と写真家の対話を描きます。3つのストーリーが最終的に一つに融合し、現代でもはや共通テーマとなりつつある平和、環境問題への問い掛けにつなげました。

当日舞台に立ったのは、東都生協組合員の子どもの中から募集した小学校3年生から高校1年生までの平成生まれの元気な女の子8人。

作者の登坂倫子さんや舞踏家の加賀谷早苗氏の指導のもと、戦争や昭和初期の学童疎開について学びながら、同じくオーディションで選ばれた主役の写真家役と教師役の2人とともに4月から毎週土曜日、東都生協の施設を使い2時間半のレッスンを重ねてきました。

戦時中の場面での出演者の衣装は、当時の感じを出すために組合員が手作り。アザラシの写真家役を演じた小坂由美さんは、この役のモデルとなった「EYEWITNESS目撃者達」の写真家小原玲さんが実際に流氷の海で着ていた防寒着を借りての熱演でした。劇中で使われた写真も小原玲氏からの提供です。

「EYEWITNESS目撃者達」は、7人の写真家による自然本来の姿を伝え、地球環境を守るプロジェクト。劇中用いられた音楽、モーツァルト「トルコ行進曲」をゆっくりと再現しながらはじまったオーボエ奏者tomocaさんと小畑和彦さんのギター生演奏をバックに、地球上の各地で刻々と変化する環境、自然本来の偉大な力を目撃してきた写真家たちの作品を通じて「未来への伝言」を伝えました。

続いて小原玲さんのアフタートーク。戦争をテーマとする報道写真家から、動物写真家に転身した経緯を説明。地球温暖化によって年々流氷が減少し生存環境が脅かされているアザラシの赤ちゃんの現状が説明され、「大切なものを守りたい」という情熱が、活動の出発点となったことが語られました。ロビーでの写真集「流氷の伝言」販売では、サインを求める人の列ができていました。

第2部

世界へ、そして次世代へ向けメッセージ発信

第2部は(社)東友会(東京都原爆被害者団体協議会)中伏幸子さんの被爆証言ではじまります。

ヒロシマに原爆が落とされたとき、当時5歳の仲伏さんは爆心地から1.7kmの幼稚園内にいました。爆風で背中にガラスが突き刺さっていることがたいしたことではないくらい、もっと恐ろしいことが周りで起きたことが5歳の子どもでもわかった、と話す仲伏さん。

「あなたが心配だったから」と爆心地の近くから被爆をして帰ってきた母親が目の前で静かに息を引き取ったことや、水がほしいと手を伸ばす被爆者の光景を何度も夢に見るそうです。どんな困難にあっても1発の原子爆弾で亡くなった人々を思うと生きていける、これからは世界の人たちと協力して平和の世界をつくってほしい、と会場の私たちに時折涙を見せながら話しました。

続いて(社)東友会へ組合員一人ひとりが編んだモチーフをつなげた手作りの膝掛け贈呈を行いました。(社)東友会は東京都に住む被爆者の連絡会で、核兵器廃絶の運動や被爆者支援の活動を続けている団体。東都生協では同会の活動を支援し、交流を通して被爆の体験を語り継ぐ活動をしています。

(社)東友会副会長の山本英典さんからは、感謝の言葉とともに、モチーフが病床にある被爆者を力づけ、相互のきずなを深め合う活動に役立てられていることが紹介されました。

今年5月、核不拡散条約(NPT)再検討会議に生協代表団として東都生協の代表として派遣された松島正枝理事からは、ニューヨーク国連本部での活動が報告されました。

NPT再検討会議開催に合わせ、全国46生協105人は日本被団協(日本原水爆被害者団体協議会)52人と共に代表団を結成。現地でグループに分かれ、高校や大学での被爆者との懇談や、平和集会や世界中から1万人以上が集結した「平和大行進」への参加、国連ロビーでの原爆写真展、各国政府への核兵器廃絶の訴えなど精力的に活動しました。

今回の平和のつどいも、平和で安心して暮らせる世界を次世代に受け継いでいくため、多くの組合員が世代を超えて歴史の事実や平和の大切さについて考え、交流する機会となりました。