すべてのカテゴリ

宮城県牡鹿半島・表浜で炊き出し支援を実施

現地に元気を届ける・炊き出し交流報告

第1回炊き出し交流のメンバー |

現地の人と一緒に炊き出し準備 |

おいしい食事と一緒に"元気"をお届け |

午後1時過ぎに全て無くなり、終了 |

募金を活用して、靴下をお届けしました |

漁港は地盤沈下し、 |

宮城県漁協表浜支所。 |

㈱マルダイ長沼は全壊。 |

東都生協(コープ)は2009年、宮城県の牡鹿半島・表浜にある取引先、宮城県漁協表浜支所、㈱マルダイ長沼との三者で「三陸魚つきの森・植樹協議会」を設立しましたが、これら2社は、今回の東日本大震災で甚大な被害を受けました。

東都生協では2011年6月15日、宮城県漁協・表浜支所の事務所がある石巻市小渕浜地区で、炊き出し交流を実施しました。

◇ 新鮮な野菜が好評 ◇

今回参加したのは、東都生協組合員・役職員6人と、東都生協の取引先、㈱コープミート千葉と(有)匝瑳ジーピーセンターの5人。炊き出し場所は、小渕浜地区災害対策本部前、コンビニエンスストアの駐車場をお借りして設置しました。

小渕浜地区は、避難所に指定されていた公民館が流されたため、被災者は高台に残った民家や民宿を避難所として共同生活を送っています。

今回のメニューは①豚肉の蒲焼丼か鶏肉の照焼丼、またはダブル丼 ②サラダ ③かたくちいわしのごま酢漬け ④お茶 ⑤冷やしきゅうり&トマト――からなる約400食を用意。また、生たまご、ゆでたまご、たまごスープ、充填豆腐なども持参しました。

仙台に前泊した炊き出しチームは、午前9時に会場に到着、準備を始めました。マルダイ長沼や漁協の方にも手伝っていただき、正午前からオープン。皆さん次々に会場に来てくださり、その場で食べたり、家族や一緒に暮らしている人の分を抱えて帰っていったり...。

午後1時過ぎには用意した食材が全て無くなり、終了しました。

現地の皆さんからは、

「今までにない盛大な賑わいだった。」

「丼物がおいしかった。久しぶりに肉を食べた。」

「かたくちいわしのごま酢漬けがおいしい。魚が食べたかったから、うれしい。」

「ミニトマトが、すっごくおいしい!! 生野菜がうれしい。」

など、うれしい感想をいただきました。

◇ 併せて支援物資をお届けしました ◇

現地より、夏の気温上昇に向け「夏物衣類が不足している」との支援要請がありました。

今回、夏物靴下1,000足を持参し、漁協組合員と家族、㈱マルダイ長沼従業員など地域住民の方にお届けしました。

なお、5月には、半袖Tシャツ1,000枚をお届けしています。

今後、東都生協では炊き出し食材や支援物資の提供など、組合員の皆さんからお預かりしている東日本大震災支援募金も活用しながら、支援活動に継続して取り組んでいきます。

2010年度「野菜ができるまでを学ぼう」を開催しました!

(農)埼玉産直センターで農業体験

|

|

|  |

|

|

|

|

|

|

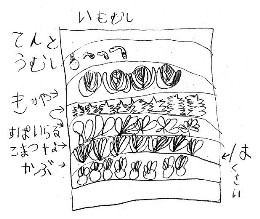

<10月3日(日)ミニ白菜の収穫、ほうれん草・小松菜の種まき、白菜の苗植え>

|

|

|

|

|

|

|

|

<11月21日(日)キャベツ、ブロッコリー、ほうれん草、小松菜の収穫>

|

|

|

|

|

|

<1月23日(日)白菜、スパイラルなど収穫、煮ぼうとう作り>

|

|

|

|

|

|

|

|

<参加者の声(抜粋)>

- 昨年のとてつもない暑さから始まり、最後の収穫の時期は各地で大雪が続く寒さ。私達が参加した日は、天候にも恵まれ、作業もとてもしやすかったのですが、皆さまは毎日のことですから、そうもいかないでしょう。ご苦労も多いことと思います。これからも安全な、おいしい野菜をお待ちしています。」

- 私たちは"いいとこ取り"で、大変なことはしていませんが、生産者の方々は苦労されているだろうことを、今までより実感できるようになったと思います。取れたて野菜は本当においしいんですね(甘い)、びっくりしました。「

自分で育てた(?)野菜」と思うと、虫に喰われているところも大事に食べています。 - 「生協のやさいはもともと美味ですが、現地で採れる収穫しながらのやさいの味見はおいしくて楽しくて、思い出深い体験でした。子どもたちも、こまつな、キャベツ、ブロッコリー、ほうれん草など、畑でつまみ食いをしてとても楽しそうでした。虫もいるし、ドロもつく。それを丁寧に収穫していただいているから、家で食べることができることに深く感謝しています。

- 「おいしい野さいが食べられたのでとてもよかったです。かぶのねっこがちょこんと土のなかに入っているだけでよくそだつなと思いました。(8歳 男の子)

|

|

"おいしかった!"を生産者に伝えよう

消費者・組合員と生産者を結ぶ東都生協の仕組み

こうしてつながる、産地と私たち組合員 |

ぜひ、野菜や果物に入っている「生産者カード」には「はじめまして」コメントを書いてください。東日本大震災後、生産者も組合員も大変な時期ではありますが、国内産の農産物、牛乳などたくさん利用し、生産者の力になるような声を出していきましょう。

ひとこえ生協や、インターネット注文サイトから「商品レビュー」にも、どしどしお送りください!

放射性物質、放射線についての正しい知識を!

福島第一原発事故を受けて、放射性物質・放射線に関する基礎学習会を開催

会場を埋め尽くす参加者 |

5月17日の講師は日本大学・野口邦和先生 |

農畜水産物への影響に関して組合員から寄せられた声を受け「放射性物質、放射線の基礎学習会~福島第一原発事故を受けて~」と題し、学習会を開催しました。

5月12日は、東都生協 安全・品質管理部職員を講師に、2部構成で学習会を実施。

第1部は、放射性物質、放射線の基礎知識として、あらかじめ配られたレジュメと、スライド形式により用語などを解説しました。

第2部は、原子力発電の基礎知識と題して、原子力発電の概要、メリットとデメリット、事故事例、福島第1原発の事故概要、原子力発電の問題点のまとめが述べられました。

<第1部>

● 放射線...「波長の短い電磁波」および「高速で動く粒子(ビーム)」のこと。

①物質の透過作用 ②物質を透過する際、その物質の原子・分子にエネルギーを与えて陽イオンと電子に分離する電離作用 ③物質に当てると特有な光を放出させる蛍光作用 ④写真フィルムを感光させる感光作用――などがある。

● 放射能...放射線を出す能力のこと。ある種の原子が「放射線」を出して別の種類の原子に変わる性質をいう。

● 放射性物質...放射線を出しながら、別の元素に変わってしまう物質のこと。体内の放射能汚染は、放射性物質そのものを水や食物とともに取り込む場合に起こる。

● 放射線の体への影響...放射線を浴びても放射能は体内に残らない(レントゲン撮影しても体が放射能を帯びるわけではない)。放射線を浴びると、体内の細胞が傷付くが、線量が低ければ、通常の身体回復機能で修復される。しかし、細胞の放射線感受性は、①細胞が未分化なものほど ②細胞分裂が盛んなほど、細胞の一生のうち分裂期が長いものほど――高いため、乳児・幼児への影響が高い。

<第2部>

● 原子力発電...蒸気でタービンを回して発電するという原理は火力発電と同じ。火力発電はボイラーで化石燃料を燃焼させた熱、原子力発電では原子炉でウランを燃料とした核分裂エネルギーの熱で蒸気を発生させている。

● 原子力発電のメリットとデメリット...原料のウランは石油に比べ安定確保できる。CO2を排出せず、低コストである。一方、強い放射線を出す「高レベル放射性廃棄物」が必ず発生する。廃棄物の放射能レベルの低下には数万年かかる上、放射性廃棄物の保管場所もない。300メートル以深の地下に処分する計画(地層処分)も進んでいるが、使用済み燃料の再処理も含め、問題は多い。

日本大学・野口邦和先生が講演

5月17日には、日本大学歯学部 アイソトープ共同利用専任講師・野口邦和先生を迎えての学習会を開催しました。

基礎知識として、原子炉内から漏れ出した放射性ヨウ素・放射性セシウムの特性や暫定規制値の設定、残留放射能の問題などさまざまな角度からお話を伺うことができました。

一番の関心である食に関しては、「市場に出ているものには規制値を超えているものはない。平均的な食事をしている人には問題はない」とのことでした。

どちらの会場にも多くの組合員が足を運び、関心の深さをあらためて実感しました。原発事故の終息はまだまだ見通しが立ちません。今後とも私たちには冷静な判断が求められます。

参加者の感想

「ミネラルウォーターでなくても大丈夫ということが分かった」

「東都生協の検査で適合の場合、放射性物質はごく微量で人体には影響がないと分かって安心した」

「原発事故について、いろいろ事例を説明してもらえてよかった」

「東都生協の放射能物質の自主検査はありがたいと思う」

展示即売会「日本の農畜産物をたべよう! マルシェ」開催

関東の生産者団体と都内3カ所の会場で開催

協賛団体・全農パールライス |

産直農産物のこだわりを説明し |

北区の「東京ふれあい医療生協 |

買い控えが起きている関東産を中心とした産直農産物。東都生協(コープ)は2011年5月21日、「震災に負けるな! 風評被害に負けるな!」という気持ちを込め、都内3カ所の会場で産直生産者団体と共に展示即売会「日本の農畜産物をたべよう! マルシェ」を開催しました。

北区、杉並区、調布市に開設した各会場では、用意した産直農産物や国産商品が2時間で完売する盛況となりました。

「マルシェ」各会場には関東を中心とした産直農産物の生産者団体が参加。

会場の一つ、調布市の全農パールライス調布精米工場には(農)房総食料センター(千葉)、(農)埼玉西部産直グループ(埼玉)が出店しました。

これから最盛期を迎える穫れたてのトマト、大玉レタスや葉物などバラエティ豊かな産直・国産商品が並び、訪れた近隣の組合員や消費者が、次々と買い求めていました。

「マルシェ」販売代金の一部は、東都生協の「東日本大震災支援募金」に充てられます。

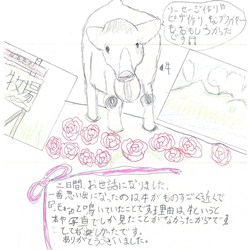

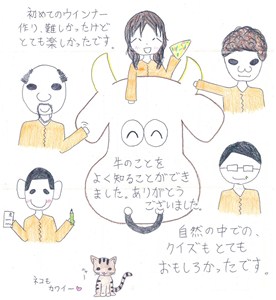

2010年北里八雲牛を知る 体験・交流ツアー㏌北海道を開催しました

2010年北里八雲牛を知る 体験・交流ツアー㏌北海道の報告

2011年9月18日(土)~20日(月)、14人の組合員とその家族が、東都生協が供給する自給飼料100%の「北里八雲牛」の故郷、北里大学獣医学部附属フィールドサイエンスセンター八雲牧場を訪問しました。

約300頭の牛が放牧されている広さ約350ヘクタール(東京ドーム75個分)の広大な牧場での体験・学習を通して「牛にも人にも地球にもやさしい畜産」の取り組みや「北里八雲牛」への理解を深めました。

牧場を散策しながら学習(牧場での環境対策の話、電気牧柵の話、肥料の話など)、ソーセージ・ピザ作り(昼食)、牧場ラリー(牧場をコースに従ってクイズを解きながら歩き、牧場での取り組みを学習)、 牛の精子と卵子の観察、夕食懇親会・キャンプファイヤー、牧場ラリークイズ結果発表など。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<参加者の声やイラスト(抜粋)>

「八雲牛がどれだけ安全な食肉であるか。これは実際に産地を訪れないと分からなかったことが、たくさんありました。八雲牛が牧草地の生草を食べて(秋も牧場で夏に刈り取った牧草を食べて)育つこと。八雲牧場では牛が放牧されているので、牛舎に牛がいないこと。肥料は完熟堆肥で(だから牧場もくさくなく、草の匂いがする)、完全循環型牧場であること。そして何よりも驚いたことは、生後6か月間は母牛と子牛が一緒に過ごすということです。子牛が母牛に寄り添って草を食む姿は何とも愛らしく心温まる光景でした。『今見えているところは全て八雲牧場です。350ヘクタール東京ドーム18個分...』という説明通り、とにかく広く美しい牧場でした。八雲牧場の取り組みは、消費者にとっても理想的な牧場ですが、肉の価格は若干高め(産地訪問をしてからは高いと思わないが)なので、このような肉の普及には、消費者の理解も重要だと思います。今回の産地で見学したことを周囲に伝え、八雲牧場のサポーターになれたらよいなと思いました」

「牧場ラリーでは、牧場内の散策で良い空気に囲まれ、精神的にもリフレッシュできました。大自然の中では普段の生活の悩みなど小さなものだと感じました。子どもたちも宝探しや昆虫採集と、家に居る時はカナブンでさえ怖がっているのに、バッタやコオロギを自分で捕まえる気になれたのは、環境のなせる技だと思います。キャンプファイヤーも子どもも親も初めての体験でした。火を囲んでいると気持ちが落ち着くのは、なぜなのだろうと不思議だったのですが、皆いつまでもその場から離れようとしなかったので、周りの方々もきっと同じ気持ちだったのではないでしょうか。

また、一番有難かったのは、食物連鎖を身をもって理解する事ができたことです。分かっているつもりでも、頭で想像するよりも、実際に目で見て理解する方が身に付きますね。子どもたちに説明するのは難しいのですが、体験してもらえたことが貴重な財産だと思います」

「子どもたちを飛行機に乗せること、北海道へ行く事が最初の動機でした。ところが実際は、広大な牧場に感動し『牛本来の能力を最大限に生かす』というお話に共感した3日間でした。ストレスのない牛がうらやましく、そしてそれがおいしいお肉になるというお話もうなずけました。自然の循環を生かした自給飼料100%の手間と費用のかかる大変さを感じ、それに取り組む姿勢に今後少しでも協力できたらなと思いました」

「見渡す限りの緑の大地、おいしい空気、ゆったりと流れる時間、都会から抜け出し、心の洗濯ができた3日間でした。280頭の牛がどこにいるのだろう?と信じられないぐらいの広大な牧場で、ゆったりと生活している牛たち、優しい目がとても幸せそうでした。牛の見学をしていたはずが、逆に牛たちから私たちが観察をされ、何とも不思議な気持ち...ここでは、牛が主役で暮らしているのだな~と感じました。飼料も輸入ものを一切使わず、除草剤や抗生物質の投与もなく、自然の牧草のみで飼育できるというやり方に半信半疑でしたが『目からうろこ』自分の目で確かめて納得、感激しました」

|  |

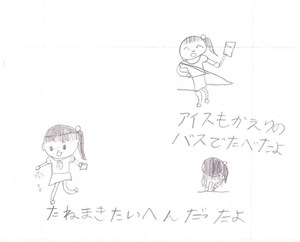

2010年 田んぼの生きもの調査&農作業体験~JAみどりの田尻産直委員会交流訪問~

2010年田んぼの生きもの調査&農作業体験の報告

2010年7月3日(土)~4日(日)、東都生協組合員8人とその家族が「ひとめぼれ」「ササニシキ」「まなむすめ」を供給する産直産地・JAみどりの田尻産直委員会が取り組む田んぼの生きもの調査を実際に体験し、この取り組みと米作りとの関わりを学びました。

今回は生産者宅へホームステイを通じて、農作業体験・収穫体験・家畜の世話も行いました。豊かな自然の中で、人と自然とが仲良く暮らすことの大切さについて学び・感じた2日間でした。

<主な内容>オリエンテーション(産地紹介、受け入れ生産者顔合わせ)、各受け入れ生産者宅にて農作業体験・収穫体験・家畜の世話、夕食交流会、田んぼの生きもの調査、田んぼの生きもの調査結果報告など。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<参加者の声やイラスト(抜粋)>

「今回の参加者のご家族のお子さんと、私の子どもが意気投合してとても仲良くなったことは本当にほほ笑ましかった(いろいろな所でお騒がせしてすみませんでした)。また、生産者宅ではおもてなしを頂き大変感謝しております。時間が短くてより深いお付き合いができなかったのが残念です。私たち親子を家族のように思っていただき、子どもなどはまるでおじいちゃんと孫のよう(失礼!)でした。生産者と消費者の交流という企画を通して、その目的を超えて人と人との触れ合いを本当に強く感じました。まるでふる里の様に思いました。」

|  |

東都生協くらしの助け合いの会「ほっとはんど」第13回総会が開催されました

東都生協くらしの助け合いの会ほっとはんど、2011年度の活動を開始

染谷代表幹事あいさつ |

東都生協 庭野理事長があいさつ。 |

|

冒頭、染谷代表幹事があいさつしました。

「3月11日に東日本大震災が発生し、余震や計画停電、交通機関が不安定な事態となったため、会員の安全を考慮して1カ月活動を中止した」と報告。「震災で大変な時にこその助け合い活動ではないかとも考えたが、ほっとはんどは日常の助け合い活動であり、大震災以後は、とても平常とはいえなかったため、活動を中止することにした」と経緯を説明。これからも日常生活のくらしの助け合いを基本にして活動していきたい」と語りました。

議案Ⅰ 2010年度活動報告および決算

議案Ⅱ 2011年度活動計画および予算

議案Ⅲ 2011年度幹事の選出

全ての議案が賛成多数で可決され、2011年度の活動が始まりました。

東都生協くらしの助け合い ほっとはんど2010年もJAやさと大豆コースで農業体験

地域総合産直を実践するJAやさとで、大豆の種まき・草取り・収穫(脱穀)・豆腐作りを体験しました

2010年も産直産地、JAやさとのご協力の下で農業体験企画「JAやさと大豆コース」を実施しました。

大豆の種まき・草取り・収穫(脱穀)・豆腐作りの体験を延べ55人の組合員とその家族が行いました。JAやさと管内の農業は、昔から養豚、酪農、養鶏などの畜産が盛んで、その家畜の有機物や落ち葉を堆肥にして、野菜や果物の多品目複合農業・環境保全型農業が行われてきました。

東都生協は同産地と共に、地域ぐるみの総合的な産直「地域総合産直」を推進。産直青果・産直たまご・産直鶏肉・東都納豆・コシヒカリ「ぴっかりぴん」などを取り扱っています。今回の農業体験を通じて、作物ができる過程を学び「食べる」ことについて考えるきっかけとなりました。

<種まき>

|

|

|

|

<収穫>

|

|

|

|

<豆腐作り>

|

|

|

|

|

|

|  |

<参加者の声(抜粋)>

「4回の企画で新緑から紅葉まで里山の景色を楽しむことができて、またJAやさとが大好きになりました。非力ですが、一人でも多くの人にJAやさとの魅力を伝えていきたいと思います。」

「2年ぐらい前から、プランターだけだった野菜作りを、庭に小さな畑を作っていろいろ育てていますが、そんな小さな畑でも虫や天気に悩まされ、野菜達を守るためにはどうしたらいいのか日々考えていたのですが、そんな時この企画を目にし、少しでも本物の農業に触れてみようと思って参加してみました。思っていた程、本格的に関わるような感じではありませんでしたが、特に今年の夏の異常な気象に、農業・農家の苦労を知ることができ、今まで以上に、国産のありがたさ、大切さを感じました。私にできることはないのかもしれないけど、日本の農業・農家がこれ以上小さくならないことを願いたい。そして子どもには、少しでもその役に立てるように成長してもらいたい(先のことですが大学は農学部を目指してます...)。」

「今年度参加した米作りと比較すると、やや地味な大豆コースですが、大豆の種まきから豆腐にして頂くまでの一連の企画はとても楽しかったです。猛暑により実が成るかどうかという時期を乗り越えて、作物の出来は天候と密接に関係があり、収穫できることが当たり前ではないということを改めて痛感しました。結果として、天の恵みと現地の皆さまのサポートにより無事、収穫の日を迎えられて、本当に良かったです。年も明け、今、毎週の生協の商品案内を見るたびにJAやさとを懐かしく思い出し「ぴっかりぴん」をはじめ「東都納豆」などの品物を購入しております。」

|

かぞのこめ豚 飼料用米 田植え体験&交流を開催しました!

体験・交流を通じて「飼料用米」の取り組みを楽しく理解しました!

「めぐみ米豚」の餌となる飼料用米を生産するJAしもつけ・JA全農とちぎと加工および販売窓口を担うJA全農ミートフーズ㈱の協力を得て、2011年6月26日(土)に東都生協組合員とその家族22人が参加し、田植え体験と交流を行いました。

手植えでの田植え体験や機械を使っての田植えの見学、お昼はかぞのこめ豚のしゃぶしゃぶを食べながら生産者と交流しました。昼食後は、飼料用米の取り組みについての説明やかぞのこめ豚のPRなどを行い、楽しく理解を深めました。

<田植えの様子>

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<参加者の声やイラスト(抜粋)>

「お米で育ってきた日本人ですが、その消費もどんどんと減り、休耕田が増えてきました。田んぼが果たす役目を考えたとき、水を張ることで温暖化を抑える、ダムの役割をする。そこに生き物が住み着く。

そして何といっても、そこには日本の原風景があります。一面の緑色から季節とともに黄金色に大変身する様は、まさにお米の国でしか見られない風景です。日本の家畜の飼料は主に輸入のトウモロコシが主流なので、これがお米に変わるとカロリーベースでの自給率は上がることになるでしょう。また耕作放棄地が減り、農業の担い手減少も多少の歯止めがかかるかもしれません。飼料用米を作る人、それを家畜に食べさせる人、そして最終的にはそれらをいただく私たち消費者がいて、この取り組みは成り立つのです。口では「安全・安心な物」といっても、価格の面ではまだまだ輸入の物に走ってしまう消費者が多いのも事実。これらの取り組みをしっかりと受け止めて応援していきたい」

「私も家族も田植えは初めての経験で、田んぼに初めて入ったあの感触は忘れられません。5歳の娘は"とても楽しかった"ととても喜んでおりました。ご好意で田植え機にものせていただいて忘れられない思い出になりました。食料の自給の問題も、産地に伺って、お話を聞いて、皆さまの地道な取り組みを知りました。自分たちにできることは何か、消費者としてできることを1つ1つ考えていきたいと思います。」

「田植えの方法も丁寧に教えていただき、会話をしながら楽しく行うことができました。手植えをしながら"1つ1つ大きくなってね!"と願いながら秋の収穫を見てみたいという気持ちになってきました。収穫に至るまでの過程がどんなに大変かということは、私たちには分からないことかもしれません。『飼料用米といえども世話は同じ』と聞き、皆さんの努力に感服。豊作を祈ります。日本の農業・畜産は多くの問題を抱えています。自然環境についても大きな課題があります。生産現場の取り組みを理解し、私たち消費者もしっかり支援・協同できるようにしていきたい。皆さんの明るさは、私たちを和ませてくれました。生産者はとても苦しい状況にあると思います。私たちの一日の体験や交流をそこだけで終わらせるのではなく、これからの生活の中で考え、生かしていきたいと思います。」

|

|

p>

p>