すべてのカテゴリ

TPP問題に関する学習会を開催しました

TPP(環太平洋経済連携協定)の日本社会に及ぼす影響を学びました

「食料は人々の命に直結する必需財」 |

東都生協(コープ)の社会委員会は2011年9月26日、TPPに関する学習会を開催(会場:東都生協さんぼんすぎセンター)。講師に東京大学大学院教授の鈴木宣弘氏をお招きし、TPP参加が日本社会に及ぼすものは何か、講演していただきました

東日本大震災復興のためにもTPPが必要だという議論が増えている現状を踏まえて、本来の震災復興はどうあるべきか、そして日本の農業・食料システムと日本社会の再生のために今何をするべきかについて、対案を示しながらのお話となりました。

鈴木氏は「TPPに関しては、ゼロか百かの極論ではなく、その中間にある現実的で適正なバランスある解を、双方が歩み寄って見つけるべきものであると」指摘。「TPPの議論を一つの契機にして、自らの安全な食をいかに確保していくかということについて、あらためて消費者一人ひとりが考えていかなければならない」と語りました。

また鈴木氏は「買いたたきや安売りをしても、結局誰も幸せになれない。食料に安さだけを追求することは、命を削ることと同じ。また、次の世代に負担を強いることにもなる」「みんなが持続的に幸せになれるような適正な価格形成を関係者が一緒に検討すべき」として、生産者と消費者を含めた国民全体にとっての食料の位置付けを再確認することの必要性を訴えました。

「狭い一部の利益、あるいは一部の情報だけに基づいてこの問題を拙速に進めてしまっては、日本の将来に禍根を残すことになる」「じっくりと時間をかけた議論を国民に喚起しなければ後で取り返しがつかないことになる」と鈴木氏は強い危機感を示しました。

当日は40人を超える参加があり、TPP問題の概要が分かりやすく提示され、それぞれが考える機会となり、非常に中味の濃い充実した学習会となりました。

参加者からは

「TPPが農業だけでなく生活全般に関わってくることだとよく分かりました。広い視野で見なくてはいけないとつくづく感じました」

「先生が大変よく研究されていて、楽しく分かりやすい講義でした。これからも意識を持ち続けることが必要だと思いました」

「あらためて問題点や今後の行動についても考えることができて良かった」

――などの感想が寄せられました。

※TPP(環太平洋経済連携協定):

全ての関税・非関税措置の撤廃を目指すFTA(自由貿易協定)の一種。国内農業とその生産基盤、食品添加物規制やポジティブリスト、植物検疫の緩和など食の安全・安心や安定供給を脅かすにとどまらず、人・物・金融・サービス・公共事業など、あらゆる分野を市場開放の対象とする。東都生協は「日本の社会・経済・産業全般に影響が及び、経済効果が期待できるどころか、むしろ低迷に拍車をかけるもの。具体的な交渉内容も全く国民に知らされず、国民への情報提供や国会での論議も不十分」などとして、日本のTPPへの参加に反対する立場を2011年2月24日付で表明している。

介護保険に関する学習会を開催しました

どうしたらいいの?! 介護は突然やってくる!!

石垣さんの分かりやすいお話の後、 |

突然やってくる介護。「介護申請はどんなときにするの?」「申請の方法は?」「どんなサービスが受けられるの?」これらのテーマを中心に、医療保険と介護保険の違いや介護施設の種類や違い、遠距離介護の事例など、質疑応答を交えながら内容を深めていきました。

すでに親御さんの介護をしている方や、いずれは必要になるからと30代の若い方まで、幅広い世代の方が熱心にお話を伺いました。具体的で実例に則した講義内容に、参加者からは、「いままで漠然としか知らなかったが、介護について考えるきっかけになった。」「遠距離の場合の対処の仕方も聞けて参考になった。」などの感想がありました。

くらし委員会では2011年12月7日(水)に「認知症を知ろう! ~正しく知れば怖くない~」を第2弾として予定しています。詳細は、組合員活動情報紙「ワォ」第165号をご覧ください。

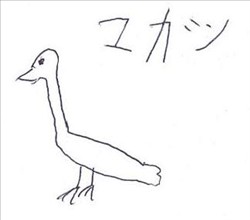

宮城県の蕪栗沼でマガンのねぐら入りと飛び立ちを見学

人と自然とが仲良く暮らすことの大切さについて学び・体感しました。

同地域は、産直産地・JA新みやぎ・田尻産直委員会の産直米「ひとめぼれ」「ササニシキ」「まなむすめ」の産地です。

蕪栗沼と周辺水田は2005年、国際的に重要な湿地を保全するラムサール条約湿地に登録されています。マガンなどの渡り鳥と蕪栗沼・周辺水田の関係など、豊かな自然の中で、人と自然とが仲良く暮らすことの大切さについて学び・体感しました。

<主な内容>

渡り鳥と農業の関わりについての話、マガンのねぐら入り観賞、夕食・交流、マガンの飛び立ち観賞、野菜収穫体験、正月飾り作り体験、餅つき体験など。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<参加者の声やイラスト(抜粋)>

「お世話になり、ありがとうございました。娘2人で楽しい思い出となりました。夕方になると、あのねぐら入りの光景を思い出します。小さなことで、うつうつとしている時も、あの光景を思い出すようにしています。心が癒やされ、穏やかになります...。食事会、お餅つき、昼食のお餅料理、本当にありがとうございました。もてなしの気持ちが温かく、親子2人、田舎に帰ったような気分でした。私は子どものころ、お正月は父の実家の富山に帰り、大勢で新年を迎えました。毎日、大勢の人が家に訪れ、食卓を囲んだものです。そのような時代を思い出し、本当に懐かしかった。子どもも、たくさんの大人の中で、いろいろ声を掛けていただき、緊張しながらもうれしかったようです。本当に良い体験をさせていただきました」

「土、日にもかかわらず、私たちのために準備・用意してくださったこと、また奥様方にも餅つきなどで用意してくださったことなど、本当にありがとうございました。おかげさまで、普段の生活では体験できないことをさせていただき、

大変充実した2日間となりました。しいたけ栽培、長ねぎ収穫、正月飾り作りとみるのも初めてばかりで、子どもも楽しかったようです。特に子どもは「ごはんが違う!」と言ってました。買うことと、思いを馳せることしかできませんが、わずかでも力になっていければと思っています。自然が相手で大変なこともあると思いますが、どうぞ皆さま、お体に気を付けて頑張ってください。」

「『白河の関』を越えたのは初めてでした。鳥好きの息子(小2)に引きずられるように参加したイベントでしたが、大変面白く、充実した経験でした。7万羽のマガンの群れが飛び交う様は、田尻でしか見られない光景です。地元の皆さんの、保護に掛けるご苦労の結果であることを実感しました。同時に、単にマガンの保護だけではなく、周辺の広大な環境を守り、さらに、そこで安全・安心な農業を営んでおられることにも感動しました。類いまれなる美味な米やお肉を生産する背景には、このような努力と情熱があったことを知り、本当に有意義な旅だったと思います。しいたけ、長ねぎの農家にもお邪魔しました。文字通りお邪魔だったかもしれませんが、快く受け入れてきださったことに感謝します。

また、正月飾り作りも、貴重な経験でした。本当にありがとうございました。次回は別の季節に、また行きたいと思います」

|

|

消費者力検定の公開講座を開催

消費者力検定に向けた公開講座

消費生活全般の消費者力を高め、消費者力検定を受験することを目的に、「消費者力UP! あなたの常識・非常識」と題した公開講座を2回にわたり開催しました。

2011年7月27日(水)あんさんぶる荻窪

|

|

|

|

●金銭教育「お小遣いゲーム」とは?

お金の流れや計画立てて使うことを学ぶゲームです。「必要なもの」と「欲しいもの」の違いを理解し、買う・買わないを判断、消費生活に必要な心と力を学びます。

<ゲーム内容>

定額制のお小遣いの中で、日常的に起こるお金の出来事を自分で判断し、今買う・後で買う・買わないを考えながら繰り返し行うカードゲーム。

順番に引くカードには、自分で買う責任のある文具やお手伝いで得る収入、ボランティア寄付をするなどが記載されていて、欲しいものを買う機会も子どもが判断します。併せて、おこづかい帳も記帳します。

最後に残金を確認し、必要なものを買うことができたのか、「本当に必要な物」「欲しい物」のを買ったのかを振り返ります。

●保護者を対象にミニセミナーも開催

-

「お金の教育」は、毎日の経験から子どもの身に付くこと、子どもに任せて見守り、「お金を大切に思うこころ」を育てることの必要性を学びました。

- お年玉やお小遣いをもらう機会が多く、お金の価値を知る前に大金を手にするので「1万円」を軽く捉えている。

- 責任を持たせることが大事だと思いました。

- 買い物に行くと子どもにとっては欲しいものが溢れていて、100円、200円と簡単に使ってしまいがちですが、自分のお小遣いの中でやりくりさせてみようかな、と思いました。

- 渡している小遣いの金額が適切かどうか、どこまでを小遣いで賄わせるかが悩みどころです。

●参加者アンケートより

2011年9月6日(火)東京都消費生活総合センター>

|

弁護士の池本誠司氏を講師に、消費者行政の充実とともに消費者としてトラブルに対応・判断できる力を高めるために、様々な消費者トラブル情報や実態を学びました。

消費者が巻き込まれるトラブルは、より複雑・多様で巧妙なものになってきています。消費者トラブル情報や被害の実態の報告と消費者被害をなくすためにどのような行動が必要かという広い視点で学びました。

<参加者の感想>- 日常気を付けて暮らしているつもりでしたが、さらに気を付けようという意識が高まりました。考えてもみないサギまがいのことがたくさんあると、あらためて感じました。

- 被害にあわないために普段から情報のアンテナを高くたてて、情報収集することと、また声をあげていくことも大切だと思いました。

- これからは消費力を付けるだけでなく社会的価値活動をひろげ、消費者市民力をあげなければいけなのかなと思った。

- 身近に潜む悪質商法や悪質ではないけれど、特定商取引法違反であるということも分かり、友人・知人にも知らせていこうと思いました。

- 1人暮らしの母親がおり、週に一度の電話、月に一度の訪問を心掛けています。まだまだ頭はしっかりしていると思いますが、先生の「気力の衰え」の指摘にハッとしました。気を付けようと思います。国民生活センターのホームページを確認したいと思います。

JAやさと有機生産者と「東都みのりボックス」利用者との交流会を開催

21人の組合員とその家族の参加がありました。

東都生協は2011年6月12日、2010年度の「JAやさと有機生産者と『東都みのりボックス』利用者との交流会」を開催。

この企画は、JAやさとの協力を得て、有機野菜をもっと知ってもらいたい、利用してもらいたいという思いで、「東都みのり青果ボックス」2011年春夏登録者を限定に行いました。21人の組合員とその家族の参加がありました。

訪問したJAやさととは、1976年に「産直たまご」を供給したのが東都生協との産直の始まりで、今では納豆・鶏肉・米・野菜・果物など多くの生産物を東都生協へ出荷しています。

今回の企画を通して「東都みのり」農産物の畑の見学や有機野菜生産者との交流を行い、「東都みのり」農産物がどんなところでどんな人が作っているのか、自分の目で見て感じ、産地および有機野菜の理解を深めました。

<主な内容>

JAやさと有機野菜生産者との交流(生産者から「取り組み報告」、組合員から「利用してみての意見・感想など」、意見交換・交流)、昼食・交流(JAやさとの有機野菜をつかった料理)、「東都みのり」農産物の畑見学(ゆめファームやさとにてなす・にんじん・大根の畑を見学)、新規就農制度の取り組みについて、レタス収穫体験、直売所で買い物など。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- 有機農業生産者を育てるシステムを作り出して、やっと軌道に乗り出していて素晴しいと思いました。生命を支える食物の安全を追求したら、おいしく栄養価も高い野菜ができるのは当然の結果だと思います。しかも、自然食品店よりずっと安く入手できます。若い生産者が農業で身を立てる研修システムがあるのを今回初めて知りました。このような産直の在り方が、今後もっと主流になれば良いと思います。

知っているようで知らなかった有機野菜のことについて、いろいろと知ることができました。生産者の方からも、たくさん話を伺うことができ、農業についてたくさん知ることができて、楽しい一日でした。お昼ごはんもとてもおいしかた。(13歳)

日頃中々忙しく時間がないため、ただ利用させていただいておりますが、このたび機会を得て参加でき、大変有難かった。何しろ農に携わっている方々が生き生きとされている姿に、これからの農業もまんざらではないとうれしくなりました。国内産オンリーで生活したいものと思っても中々思うようにいかず、自然食のお店に重点を置いていましたが、今回参加させていただき、これからは東都生協さんの商品を主に生活できるかも?という気になりました。

「これからの日本の農業を考えたとき、若い方々の参加が必要で、研修生を育てていることを初めて知りました。とても良い方法ですね。若いご夫婦ともお話をさせていただき、どんな未来でも希望と不安がありますが、お子様が良く食べて、元気に育っているのが、未来が明るい証拠。どうぞ不安なく前に進んでほしい。農作物が一段とおいしくなるのが楽しみ」

生産者さんから直接お話を伺えたこは、貴重な体験でした。ましてや、私と同じくらいのお子さんを育てている方が、ご夫婦そろって仕事を辞めて農家になるという決断をされた事も驚いたし、熱意が伝わりうらやましくもありました。JAやさとに、その方たちを支える仕組みがあることも素晴らしく思いました。これからもJAやさとを応援し続けたいと思いました。

「化学肥料や農業に頼らない有機生産で安心して野菜本来のおいしさを味わうことができます。いつもありがとうございます。今回の交流を通して、有機生産の重要性を再認識しました。ここに日本の農業の未来があると信じたい。これからも『東都みのりボックス』を楽しみにしています。」

- 常々、化学合成農薬・化学肥料・農業機械に多額の費用を使う農業に疑問を感じていました。有機農業により、その方向の改善ができることを知りました。もっと多くの人々が購入することになっていけば良いと思いました。頑張ってください」

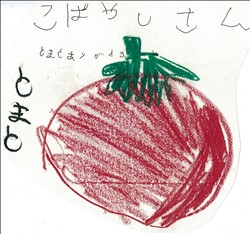

「プロに学ぶトマト作り体験・交流」を開催しました

トマトの苗植え・管理作業・収穫を体験

東都生協は2010年度の農業体験企画として、産直産地の(農)埼玉産直センター(深谷市)のご協力により「プロに学ぶトマト作り体験・交流」を開催しました。

トマトの苗植え・管理作業・収穫の体験を、延べ106人の組合員とその家族で行いました。(農)埼玉産直センターとは1984年から産直産地として提携し、微生物農法を実践した安全・安心でおいしい生産物を東都生協へ出荷しています。組合員との交流も活発で、5月のいちご狩りは人気の企画になっています。

今回は、(農)埼玉産直センターのトマトの生産者にご協力をいただき、出荷用のトマトの苗植え・管理作業・収穫というめったにできない体験をさせていただきました。

この体験および生産者との交流を通して、参加した組合員は生産者のこだわりを実感し、産地を知り、食べることについて考えるきっかけとすることができました。

|  |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

子どもの大好きなトマト。ハウスで育っている様子はとてもキレイで自然ってすごいなと素直に感動しました。また、生産者のお話から、とても丁寧に大切に育っている様子が分かりました

「子どもたちには、都会では経験できない事であり、貴重な体験になったと思います。トマトに限らず、全ての作物について、生産者の思いを感じながら食して行きたいと思います

「 ハウスの中はとても暖かく、ごみ一つないほどキレイ。しかもキメの細かい、かつ、科学と経験に基づいた手入れ...。いつも何気なく食べているトマトは、子どものように大切に大切に育てられたトマトなんだなあ~と実感しました。また、「埼玉産直センター」、この企画に参加するまでは注文書にその名前を見つけても「国産品」という認識しかなかったのですが、今回参加させていただいたことにより、親近感が湧き、「このトマトはあの方が作ったのかな?」「 あのハウスで育ったのかなあ?」と思いを馳せるようになりました

|

|

「牛のおっぱいはいくつ?」クイズをしながら学びました

「さんぼんすぎ(商品案内)探検隊」第2弾 ~親子で千葉北部酪農農業協同組合を交流訪問

|

子牛との楽しい触れ合い |

牛乳についてもしっかりとお勉強 |

一頭一頭、大切に育てられていました |

「牛を見るのは初めて」という参加者も、バスの中ではクイズ形式で楽しみながら牛乳について学習。牛の乳房が4つあることにビックリしている子もいました。

工場では牛乳をパックに詰める作業の見学や、牛乳を使った簡単な実験などを体験。生乳からおいしく安全な八千代牛乳ができるまでの解説にも聞き入りました。

昼食後はお待ちかねの牛に会いに牧場へ...。今回お世話になった皆川牧場では約140頭の牛を飼育。牛たちは自由に動き回れる広い牛舎でのびのび育っていました。間近に見る牛の大きさに最初は圧倒された子どもたちも、子牛舎で子牛と楽しく触れ合い、最後は大きい牛にも干し草を食べさせることができました。

おいしい牛乳を作るため一頭一頭を大切に育てている生産者の話に感激するだけでなく、「衛生管理が行き届いていて、安心して八千代牛乳が飲める」「牛乳の殺菌処理を実際見て良く分かった」と実感。

親にも子にも楽しく有意義な一日となりました。

福島県生産者の前向きな姿勢に安心

食の安全・安心推進グループの「でんでん倶楽部」(福島県須賀川)の視察報告

|

でんでん倶楽部のなし園。12種類を栽培 |

堆肥からこだわったきゅうり栽培を視察 |

エコファーマー鈴木三代治さんのなし園では、ほどよく草を生やし微生物がいる土壌で、6月から12月までに12種類ものなしを栽培します。害虫やカラスの被害、カビなどから木を守るため、毎日の気配りが欠かせません。

きゅうりのハウス栽培を手がける鈴木富雄さんの所では、きゅうり苗を見学。堆肥はなめこの菌床・もみがら・海藻などを発酵させたものを用い、木酢液や米ぬかなどで虫や病気を防ぐ工夫をしていました。

また、ミニきゅうりを生産している岩崎隆さんは、太陽をたくさん浴びた露地もののおいしさを追求。昼食時に食べたミニきゅうりは、パリッとした食感で何本でも食べられそうでした。

でんでん倶楽部の生産物を取り扱う㈱ジェイラップでは、栽培に使う水や農作物の放射線を測定しています。伊藤俊彦代表は「私の孫に食べさせられないものは出荷しない」ときっぱり。

福島の生産者を心配していた参加者は、生産者の前向きな姿に安心し、「作る責任があるなら、食べる責任もある」という思いを強くしました。

「もったいない」はおいしいぞ!

産直産地・(農)房総食料センター(千葉県)との交流訪問報告

|

風評被害が心配... |

|

野菜たっぷり |

「とうもろこしを取るのは初めてで、とても面白かった」「子どもには貴重な体験に。とうもろこし1株から1本しか収穫しないなんて...感謝して食べなければ」など、参加者は畑からたくさんのことを学んだようです。

昼食は婦人部による野菜をふんだんに使ったメニューが勢ぞろい! 「 ごぼうたっぷりの炊き込みご飯」はおかわり続出。東都生協のもったいないシリーズ「豚肉となすで作る黒酢炒め」をアレンジした一品も大好評でした。

震災被害・風評被害が心配されましたが、現在、集荷場も復旧しています。また同センターの青年部には後継者が大勢いるというお話を伺い、今後活躍し発展していく力を感じました。

みんなが継続購入できるという安心感と、産地のおいしい「もったいない」の元気をいただき、心身ともに満腹になった産地交流訪問でした。

聞けて良かった! スキンケア 見てびっくり! お肌のキメと水分量

国立支部 日の出・五日市ブロック主催 「コープ化粧品学習会」報告

キメと水分をチェック |

しっかり聞かなくっちゃ! |

スキンケア基本の動き |

2011年7月29日に、サンスター㈱から二人の講師を迎え、UV対策などスキンケアの基本や美白美容液の種類・使い方のほか、化粧品に付いている説明の分かりにくいところなどを伺いました。

パソコンを使ったお肌チェックでは、参加者全員が肌の状態をチェック。その説明に驚きの声が上がるなど、学習会は大いに盛り上がりました。

「実際に手に取り、試すことができて良かった」「今日聞いたことを継続できるようにしたい」「夫の育毛剤の選び方も聞けて良かった」「普段ノーメイクだが徐々にやってみようかと思った」など寄せられた感想もたくさん。

参加者の満足した表情に、ブロック委員長・森田美代子さんも「この会を企画して良かった」とうれしそうでした。