すべてのカテゴリ

「思いをかたちにしよう!はじめの一歩」講座を開催!

活動参加のきっかけ・行動・広がりを見付ける講習

|

|

|

|

|

|

|

|

この講座は、ボランティア参加のきっかけになるように、一人ひとりが行動することで新しい発見やつながり合えること、「自分にもできること」を考えることを目的に開催。

講師にNPO法人ホロコースト教育資料センターの石岡史子氏をお呼びし、はじめにアイスブレイク「はじめまして!」を全員で行い、次にスライド上映・お話「かばんについて・ハンナの生い立ち・生涯」を視聴。石岡さんの活動参加のきっかけ・つながりについての話に耳を傾けました。

ポーランドのアウシュビッツ収容所博物館から借りた「かばん」に書かれていた「ハンナ・ブレイディ 1931年5月16日生まれ 孤児」。その少ない情報から調べていくと、差別から生まれた悲しい歴史がありました。

この話を聞いて自分が大切にしているものは何か、またその理由をグループの人と話し合い、それぞれの思いを共有しました。そして、その思いをかたちにするために自分ができること、みんなが出来ることを考えました。

後半は、アクティビティ(グループワーク)。

「活動参加のきっかけ・行動・広がり」を見付けるために、①リストから大切にしたい「言葉」を選び、②選んだ「言葉」について、なぜそう思うのかを話し合い、③その「言葉」について話し合いました。

共感部分について、大切にしたいことや自分ができること、みんなでできること、社会参加に向けてという順にグループで出し合いました。グループで話し合ったこと、大切にしたいこと、社会参加についてなどを発表しました。

最後に、ミーティング「自分にもできること」参加しての感想や今やってみたいこと、関心のあることなどを発表してもらい終了しました。

ボランティアに興味をもって参加していただいた方も多く、グループワークでも、今後何か始められそうな勢いでした。

一人一人が日常生活で始められる身近なことにつながっていると考えるきっかけになりました。

■参加しようと思ったきかけは...

- 小さな感動にもっと敏感になりたいと思ったので

- 自分ができることが見つかるのでは? と思って

- 自分の時間ができた。家事をするだけの自分に気が付きなにかリフレッシュするきっかけが欲しくて

- 年齢的に余裕ができ、何かのお役に立てれば、自分も楽しめればと思って

■感想

- いろいろな方のお話しが聞けてよかった。自分自身の考えていることもはっきりしたり、表現することで気付いたこともあります

- 13歳のあんなかわいい子がなぜ死ななきゃいけなかったのか。二度と繰り返さないよう考え行動していきたいと思った

- ハンナの話が素晴らしくよかった。子どもにも教えたい。心が洗われるようななんともいえない気持ちになりました

- 13歳の命が今の世代に残してくれた大切なもの、無駄にはしたくない

- グループでの話も心に響くことが多く、参加してよかった

- 同じ思いを持って参加した方々と意見交換できたが、それが発展するまでにはいってないのが残念

石巻市の給分浜・大原浜地区で炊き出し支援を行いました

東日本大震災の被災地、宮城県表浜(牡鹿半島)給分浜・大原浜地区で支援活動

今回は主に、給分浜・大原浜の方を対象に、炊き出し350食、支援物資120個を提供しました。

弁当350食、サラダ・デザート・日用品を配付

今回の支援活動には、東都生協役職員と、取引先の産直団体、㈱コープミート千葉、(有)匝瑳ジーピーセンターの総勢約10人が参加。国道沿いの消防団施設前にテントを設置し、多くの方がお見えになりました。現地の㈱マルダイ長沼や宮城県漁協の皆さんも手伝いに加わっていただきました。

今回は炊き立てのご飯に和牛牛肉と温泉たまご・サラダ・バナナ・フルーツポンチ、日用品ではもーもーティシュ5箱パックも用意しました。また、国産若鶏モモ照焼・おかず(なすの煮びたし)、産直たまご10個パックを配付しました。

「炊き出し」案内は、現地の担当の方が前日まで声掛けを行っていただき、予定より40分前に列ができ、30分以上前にお渡しし、終了しました。

生活力アップ!「防災知っ得! 講座」を開催しました

~少しの勇気で救える命があります。消防署救命入門の「AEDの実践」~

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

いざという時に落ち着いてAEDの操作ができるように、池袋消防署の消防士お二人が講師。備えてほしい防災用品の紹介や、非常食の試食も行いました。

通報から救急隊員の到着まで約7分かかり、その間に救命救急が人の命を左右します。救急隊員が到着するまでは胸骨圧迫(心臓マッサージ)が急務となります。参加者は講義に続いて、胸骨圧迫を行うまでを訓練。

手順は、大きく分けて、

(1)まず周囲の安全確認し外見の観察を行う

(2)「分かりますか!」などと声を掛け、反応がなかったら大声で助けを求め、119番とAED搬送を依頼する

(3)呼吸を確認し、胸骨圧迫(心臓マッサージ)を繰り返し行う

――の3段階。各過程で行うことを学びながら、実際の訓練を行いました。

AEDを初めて操作する人も多かったものの、AEDの音声案内に沿って簡単に操作できることも分かり、心肺蘇生の訓練をしました。

AEDは心臓がけいれんしている状態を止めるために、電気ショックで一時的に心臓を止める機能を持ったもので、作動後はすぐに胸骨圧迫と人口呼吸を繰り返し行う必要があります。

<AEDを用いた応急手当の要領>

①肩をたたきながら声を掛ける

②反応がなかったら大声で助けを求め、119番通報とAED搬送を依頼する

③呼吸を確認する

④普段どおりの呼吸がなかったら、すぐに胸骨圧迫を30回行う

⑤胸骨圧迫の後、人工呼吸を2回行う

⑥AEDが到着したら電極パッドを胸に貼る

⑦電気ショックの必要性はAEDが判断する

「救命の連鎖」として、「心停止の予防」「早い発見と通報」「早い心肺蘇生と除細動」「一次救命処置」が命を救う必要な行動ということを学びました。

AEDがどこに備え付けてあるのか、普段から確認しておくことも必要です。

病院へ行った方がいいのか、それとも救急車を呼んだ方がいいのか。急な病気で困った場合は、迷わず「東京消防庁救急相談センター♯7119へ連絡してください」とのことでした。

後半は、東都生協取り扱いの防災商品を展示し、東都生協商品部職員からの説明に続き、試食を行いました。防災用品を常備していない方も「参考になった」との感想でした。

※AED:Automated External Defibrillator=自動体外式除細動器

石巻市の大原小学校で炊き出し交流を行いました

東日本大震災被災地・宮城県石巻市表浜(牡鹿半島)で支援活動

|

|

|

|

東都生協(コープ)は昨年に続き2012年5月19日、宮城県漁協・表浜支所の事務所がある石巻市大原小学校で今年度1回目の炊き出し交流を実施しました。現地では、大人・子どもも混ざっての「浜」対抗運動会[小渕浜(こぶちはま)・給分浜(きゅうぶんはま)・大原浜(おおはらはま)・十八成浜(くぐなりはま)]を開催中でした。

同地区に位置する産直産地、宮城県漁協・表浜支所と㈱マルダイ長沼は、今回の東日本大震災で甚大な被害を受けましたが、工場を整備し復興しています。東都生協では、現地からの要望を踏まえ、今後も継続的に、表浜の被災者に「元気」を届ける交流活動(炊き出し、支援物資提供)を実施する予定です。

弁当400食、サラダ・デザート・菓子を配付今回の炊き出しには、東都生協役職員と、取引先の産直団体、㈱コープミート千葉、(有)匝瑳ジーピーセンターの総勢約15人が参加。

大原小学校の校庭にテントを設置し、たいやきや綿あめの屋台も設置し多くの方に提供しました。現地の㈱マルダイ長沼や宮城県漁協の皆さんにも、お手伝いに加わっていただきました。

今回用意した食品は、炊き立てのご飯に赤ワイン煮・スープ・サラダ・果物・わたあめ・かき氷・たいやき・豚骨付きハム・フルーツポンチなど約400食。

前日にはお弁当物資として21の家庭に、運動会用の惣菜として、鶏肉唐揚げ用・豚肉ローススライス・牛肩ローススライス・のり・ブラックタイガー・たまご・レタス・ミニトマト・きゅうり・植物油、いなり揚げ・唐揚げ粉・乾燥しいたけを配付しました。

「炊き出し」案内は、現地の担当の方が声掛けを行っていただき、午前の競技が終了した後、すぐに行列ができ、物資を全てお渡しし、終了しました。

校庭では、以前に組合員の皆さまからの東日本大震災支援募金を活用して提供した大漁旗が設置され、太鼓も活用されていました。

なお、今回の炊き出し、支援物資提供でも皆さまからお預かりした「1点1円募金」を活用させていただき、皆さまの思いを現地にお届けしました。

東都生協では秋以降も、東京に住む東都生協組合員と産地・メーカーの思いを一つに、被災地と被災産地・メーカーの復興に向けた支援活動に取り組んでまいります。

2012年度も組合員の声に応えた安全・安心な商品づくりを進めます

2012年度第1回商品委員会を開催――組合員参加の商品づくりを進めています

新商品は部門ごとに一つひとつ検討 |

リストを片手に商品について意見交換 |

担当職員からじかに説明を受けます |

|

委員は毎月「商品ガイド」(※)など膨大の資料を委員会までに読んで準備をし、会議に臨みます。

また、商品委員会は新商品が「商品の考え方・基準」に沿っているかどうか確認するとともに商品事業が組合員の声に応えているか、基本方針に沿っているか、社会情勢などの変化に伴う見直しが必要かなどを理事会に提言する役割を持っています。

第1回商品委員会では、新商品おしゃべり会の報告と新商品72品目の提案があり、全て承認されました。

新規委員からは「『新商品おしゃべり会』の内容がどう取り上げられ確認されていくのか、流れがよく分かった」「農産物の確認方法を知ることができ勉強になった」などの声が聞かれました。

食に関する有資格者委員は東都生協の商品ガイドの充実ぶりを絶賛し「皆さんの熱意に負けないように学んでいきたい」「採算が合うか合わないか、商品事業という視点も大事にしなくては!」と意欲満々。

続投する委員からは「経験を生かし、さらに学んで、商品事業の確認に尽力したい」という頼もしい感想も出てきました。

午後は「商品委員会ガイダンス」を開催。

まず、安全・品質管理部の職員から食品添加物と農薬について学習。食品添加物の定義や分類、安全性についての説明を聞き、東都生協は「不要な食品添加物は使用しない」ことを確認しました。

また、農薬の種類・定義といった基礎知識や安全使用基準の他、「安全で環境負荷の小さい農薬に変化してきている」という現在の傾向や農薬の残留性についても学びました。「組合員にうそをつかない。正しく伝える」という職員の言葉が印象的でした。

商品部の職員は、ダイオキシンや遺伝子組換え作物に対する基本姿勢、アレルギーに配慮した商品案内表示、国産農産物への支援および日本の食料自給率向上への取り組みなど、東都生協の商品に対する考え方について解説。

さらに、組合員のくらしの変化に対応して考えられたペットボトル商品、ギフト商品、地域振興商品、季節・歳時限定商品、外国産原料などの取り扱い基準や、商品委員会に提案される商品は食品群(健康食品・非常食などを含む)と水に流すもの(シャンプー・せっけん類)に限ることなども学びました。

商品委員として活動するためには必要不可欠だった今回のガイダンス、商品に対する東都生協のまっすぐな姿勢が確かに感じられました。今後は、提案される新商品を基準に照らし合わせてしっかり検討し、組合員の皆さまにお知らせしていきます。

※商品ガイド:商品仕様書

東都生協では、全ての商品を「商品ガイド」で管理しています。商品の設計図ともいえるもので、原材料やその由来、製造法、農産物の場合は使用する可能性のある農薬の使用上限回数などが細かく記載されています。

東都人材バンクの企画が、ますます楽しみに!

「東都人材バンク」制度で、組合員が持つ能力・技術を通じて学び合い、多様な活動を広げています

|

|

|

|

この日参加した東都人材バンク登録講師は16人。

「キレない子どもたちの食育講座」「八千代牛乳で生キャラメルをつくろう」「太極拳」「ヨガ」「トールペイント」「生け花」「アロマ」「整理収納術」「和菓子作り」「天然酵母パン」など、本当に多岐にわたっていました。アロマの化粧品作りやとんぼ玉アクセサリーなど、いくつか実演体験も。

東都人材バンク制度は個人では利用できませんが、地域の活動を担う支部・ブロック・グループなどの団体では活用が可能。

今年度東都人材バンクを利用して、支部・ブロックやグループで企画しようと考えている組合員の皆さんにとっては、興味のある分野の講師に講義内容を質問したり、実体験もできる絶好の機会となりました。

参加者からは

「フェイスストレッチングってなんだろうと思っていたけれど、しわになりやすい部分に簡単なストレッチをするのだと分かった。面白そうなので、やってみたい」

「夏に向けて、とんぼ玉を企画したい」

――などの声がありました。

これからも東都人材バンクを利用した楽しい企画が期待できそうです。

新鮮ないちごに感激!

産直産地・(農)埼玉産直センター交流訪問でいちごの収穫体験

|

(農)埼玉産直センターでの |

生産者・五十嵐淳さんの農地は手入れが行き届き、大きくてしっかりしたいちごに感動! 朝は実が堅く、収穫に向いているので朝5時から収穫し、一日800パック出荷しています。

いちご摘みは腰に負担のかかる重労働なので、参加者からは「かがんでの収穫体験で、毎日の作業のご苦労が分かった」との感想も。

同産地の肥料センターの見学では、肥料作りの安全・安心を再確認。

交流会では、「百年トマト」の生産者、高柳仁さんをはじめ8人の皆さんとのお話も充実して大満足。

生産者のこだわりをおいしく味わってきました。

わが家のステーキがさらに美味に!

千葉北部酪農農業協同組合による牛乳・牛肉学習会&料理講習

|

千葉北部酪農農業協同組合の |

永原千枝子支部運営委員長やブロック委員長は「海鮮入りクリームシチュー」や「八千代牛切り落としのおろし和え」などを手際良く調理。

直接、産地の方から「八千代牛のサーロインステーキ」のおいしい焼き方も習い、今後、家でのステーキの味がおいしくなるのは確実です。

学習会では牛乳・牛肉の特徴も学び、日ごろの疑問も解消しました。さらに、この日は支部活動の報告やテーマ別委員会「新商品を知ろう」への参加呼び掛けなども行われました。

「さようなら原発 10万人集会」に参加しました!

炎天下、「脱原発」を力強く訴えました

代々木公園に17万人が集結 |

炎天下の中、東都生協組合員、 |

パレードに対し沿道から手を振る人も |

東都生協からも組合員、役職員が参加。また、他の団体の参加者からも「私も東都生協の組合員です!」などの多くの声が掛かりました。

集会では、呼び掛け人の9人の内、内橋克人さん、大江健三郎さん、落合恵子さん、鎌田彗さん、坂本龍一さん、澤地久枝さん、瀬戸内寂聴さんがあいさつ。

坂本龍一さんは「たかが電気で命を脅かすことには反対」と訴え、落合恵子さんは、「(脱原発に向け)闘うことは人間の誇り」と述べました。

その後、原宿コース、渋谷・恵比寿コース、新宿コースに分かれてパレードが行われ、道行く人々に「大飯原発の停止」や「原子力発電所の廃炉」などをアピールしました。

当日の詳細はこちら(外部のサイトにリンクします)

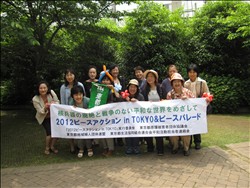

2012 ピースアクション in TOKYO & ピースパレード に参加

東京から世界へ向けて、平和への思いと核兵器廃絶を訴えました

この取り組みは一般社団法人 東友会、東京都生活協同組合連合会、特定非営利活動法人 東京都地域婦人団体連盟(東京地婦連)の3団体が主催。当日は7生協と2団体から 217人の参加があり、東都生協(コープ)からも17人が参加しました。

「『ヒロシマ・ナガサキ』を語りつぐ」では、日本被団協(日本原水爆被害者団体協議会)が3月に新しく作成したパネルをその映像と朗読で構成。ヒロシマ、ナガサキだけでなく、その後に起こった核の惨禍も、証言や詩も交えて語られました。朗読は各生協で分担し、東都生協からは若林千津子理事が行いました。

続いて、松井一實広島市長、田上富久長崎市長からのメッセージが、広島市東京事務所の滝川卓男さん、長崎市東京事務所の徳満伸一郎さんよりそれぞれ代読されました。両市の核廃絶へのさらなる決意と「ピースアクションin TOKYO 」への期待が表明されました。

「参加団体リレートーク」では、7団体が日頃の平和活動の紹介や今後の取り組みについて発表し、各団体の日頃の活動を共有し合い理解を深めました。東都生協からは長澤文子理事が、過去の事実を継承する活動、国際的な視野で平和を考える活動など、2011年度に東都生協が取り組んだ平和に関するさまざまな活動を報告しました。

最後に「核兵器廃絶に向けたアピール」を東京地婦連(特定非営利活動法人東京都地域婦人団体連盟)の宮原恵子さんが朗読し、拍手で採択されました。

続いて行われた「ピースパレード」では、表参道から原宿を通り神宮通り公園までの道のりを、雲の切れ間から時折差し込む日差しの中、宣伝カーの平和アピールとともに歩きました。各団体が入り混じり、のぼり、小旗、横断幕、うちわや風船帽子などアピールもスタイルもさまざまに笑顔で呼び掛け、花の種を配って沿道の方たちに核兵器廃絶を訴えました。

|  |

パネル「原爆と人間」の説明文を朗読する | 東都生協の平和の活動報告を行う |

|  |

被爆者の方と大学生が語らい | 協力し合って |

|

|

さわやかな風に吹かれ、平和をアピール | 到着した神宮通り公園での記念撮影。 |