すべてのカテゴリ

便利でおいしい食卓の味方 試食会でみんなで舌鼓

田柄ブロックで全国農協食品㈱の学習・交流会を開催

2013.07.08

説明する全国農協食品㈱・窪田さん |

試食品。数多くの東都生協 |

冷凍米飯などを製造する全国農協食品㈱では、東都生協オリジナル商品も数多く製造しています。

会社・工場の製造工程の説明、調査役の窪田洋員さんによる取り扱い商品の解説の後、「焼肉ガーリックピラフ」「東都鶏ごぼうピラフ」「東都金芽米野沢菜としらすのおにぎり」などのご飯物のほか、「豚汁用野菜ミックス」を使った豚汁、「紅ほっぺの雪見いちご」を試食。

どれもとてもおいしく、「『豚汁用野菜ミックス』は便利でおいしい」「ピラフは買うものでないと思っていたけれど、利用したくなった」「いちごは大きいので1粒200円でも高くない」と大変好評でした。

今村典子委員長は、「大勢の方に参加していただいて光栄です。皆さんから全国農協食品㈱さんの工場見学を要望する声も上がり、試食会の成果がありました」と笑顔で語っていました。

「田んぼの学校」に参加して米作りを守ろう!

産直産地・(農)船橋農産物供給センターと協同して、耕作放棄地の再生と米作りを進めています

2013.07.08

カテゴリ 食と農

田んぼの草取り |

5年目の田植え |

よもぎ餅作り |

1年目は、(農)船橋農産物供給センターの皆さんと組合員が山林に道を作り、覆う木を切り、井戸を掘り、20数年荒れ放題だった田んぼを整備して「みんなの再生田1号」と名付け、米作りを開始。

現在は「みんなの再生田2号」と合わせて約23アールで、農薬を使わず安定した米作りを行っています。

今年は、田んぼの整備拡大と併せてイノシシから田を守ることも課題の一つ。また、参加者のための「やすらぎの場」作り、じゃがいも・落花生栽培も計画中です。

「米の低価格や後継者不足や老齢化により、休耕による荒れた田が毎年増加している現状や、米を食べることが農業支援になることを多くの消費者に知ってほしい」という生産者の思いを受け、組合員が家族で参加しています。

整備や米作りは決して楽な作業ではありませんが、自分たちで作ったお米の味は格別です!

大自然・農業・人・生き物のつながりを実感できる取り組み「田んぼ作りからの米作り」。今後は田植え、草取り、稲花見、稲刈り、脱穀、収穫祭などを予定しています。

2013年度「新商品おしゃべり会」活動

企画前の新商品を評価し、声を寄せ合う組合員による商品作りの活動

2013.07.08

凍ったまま、すぐ炒められて便利 |

三陸産山かけめかぶ |

新商品おしゃべり会 |

初開催の会場となるため、登録メンバー紹介の後、理事が「新商品おしゃべり会」の運営や開催留意項目などを説明しました。また、調理・試食後には、商品部の職員から、商品の原材料や製造工程などの説明を受け、意見交換を行いました。

今回試食したのは水産部門の2品。1品目は産直産地・(農)房総食料センターのなすを使用した「いかと茄子のスタミナ炒め(みそ風味)」。 別添のみそ風味のたれを使い、フライパンで簡単調理できます。

メンバーからは「にんにくも入っていないし、『スタミナ炒め』のネーミングを変えるべき」「長く炒めてもいかが固くならなくておいしい」「結構ピリ辛。小さい子には食べさせられない」など、いろいろな意見が出ました。

なお、商品名は後日「いかと茄子の辛味噌炒め」に変更になりました!

2品目はたれと冷凍山いもが添付された「三陸産山かけめかぶ」。「日持ちするので、常備したい」「たれの袋は開け口が分かりやすかったので、山いもの袋も同様にしてほしい」などの意見が出ました。

大田センター会場は新しいメンバーが多かったにもかかわらず、大変活発な意見交換ができました。

メンバーの意見が商品名に反映されるなど、商品活動のやりがいも感じながら新年度の活動が始まりました。

パーソナルカラーできれいを磨く

似合う色と輝く私の見つけ方

2013.07.08

さまざまな色の生地を顔に当てて、グループのみんなで各自似合う色を探します。「これはどう?」「似合う!」「くすんで見えるね」「さっきのよりも華やかよ」と話は弾み、「とても似合う。一番いい!」と拍手が湧くほど。

参加者は、「似合う色がはっきり分かって、良かった」「好きな色と似合う色は違うのがびっくり。新しい色が発見できた」「教わるのが楽しかった」など大満足でした。

保育が13人、会場でおんぶの乳児が5人という若々しい江東西ブロック。センターの組合員拡大担当職員とも連携して、9人いたゲストへフォローもできました。

地域委員会を中心とした新しい活動スタイルが始動!

多くの組合員が参加・参画できる活動スタイルに変更し、地域の活性化を目指す

2013.07.08

カテゴリ 地域

地域委員会メンバー紹介 |

地域委員会全体会 |

全体会では、各地域の紹介の後、全地域で行う地域委員会の活動などを説明。分科会では、各地域ごとにブロック・とーと会・サークルの確認や、地域版「ワォ」の発行、連絡会の具体的な運営について話し合いました。

東都生協では2013年4月1日より組合員組織を改編。地域の多様な活動を取りまとめる「地域委員会」を中心とした、新しい活動スタイルを開始しました。多くの組合員が参加・参画できる活動スタイルに変更することで、地域の活動を活性化させることが目的です。

新スタイルとなってから初めての地域委員会ということで、出席者は皆、緊張しながらの委員会となりましたが、各地域の姿勢に意気込みが感じられました。今後の組合員活動が活発になるような新しい風が吹くことが期待されます。

2013年度保育ママ研修・登録会を開催しました

組合員同士の助け合い活動として、2013年度も安全で楽しい保育を目指します

2013.05.29

2月1日東都人材バンク講師による |

2月4日・2月14日保育士による |

2月25日小児科医による |

保育ママ委員会による |

安全で楽しい保育を目指し、保育会場の整備や子どもの年齢に応じた特徴などを学びました。

今回の研修・登録会では、各回に専門の講師を招きました。100人の保育ママが登録し、2013年度の組合員活動、子育て中の組合員を支えます。

※保育ママ:

東都生協で組合員が参加して開催する委員会や学習会などで、開催時間中、参加者のお子さんを預かる保育スタッフ。組合員同士の助け合い活動で、研修を受け基準を満たした組合員が有償で担います。保育ママ制度の運用と推進は、保育ママ制度運用規程に基づき、理事会の下に設置される保育ママ委員会が担います。

2012年12月のNO₂測定結果

東都生協組合員による空気中の二酸化窒素(NO₂)測定活動の報告

2013.05.20

カテゴリ 環境

地図をクリックすると拡大画面が開きます |

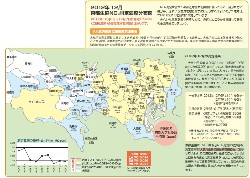

2012年12月の測定結果は以下の通りです。

■測定日時:2012年12月6日(木)午後6時~2012年12月7日(金)午後6時

■配付カプセル数360個 回収カプセル数274個 有効カプセル数227個(回収率76.1%)

人の健康に悪影響を与える汚染物質として、イオウ酸化物(SOx)、一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx)、炭化水素、浮遊粒子状物質(SPM、PM2.5)などが知られています。これらの汚染物質は主に自動車から出る排気ガスが原因です。

東都生協は、組合員が身近な所の空気の汚れを実際に測って確かめ、きれいな空気を取り戻すにはどうすれば良いかを考えていただくことなどを目的に、1988年から二酸化窒素(NO₂)測定活動を実施しています。

測定結果は「大気汚染測定運動東京連絡会」に提供。同連絡会では、生協の他さまざまな団体から集めた測定結果を基に、大気汚染の改善を求めて運動を展開しています。毎回の地道な測定活動の積み重ねが、こうした大きな運動を支えています。

2012年6月のNO₂測定結果

東都生協組合員による空気中の二酸化窒素(NO₂)測定活動の報告

2013.05.20

カテゴリ 環境

地図をクリックすると拡大画面が開きます |

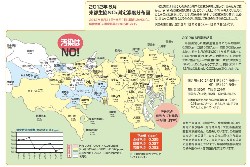

2012年6月の測定結果は以下の通りです。

■測定日時:2012年5月31日(木)午後6時~2012年6月1日(金)午後6時

■配付カプセル数360個 回収カプセル数291個 有効カプセル数250個(回収率80.8%)

次回の測定は2012年12月6日に実施します。

人の健康に悪影響を与える汚染物質として、イオウ酸化物(SOx)、一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx)、炭化水素、浮遊粒子状物質(SPM、PM2.5)などが知られています。これらの汚染物質は主に自動車から出る排気ガスが原因です。

東都生協は、組合員が身近な所の空気の汚れを実際に測って確かめ、きれいな空気を取り戻すにはどうすれば良いかを考えていただくことなどを目的に、1988年から二酸化窒素(NO₂)測定活動を実施しています。

測定結果は「大気汚染測定運動東京連絡会」に提供。同連絡会では、生協の他さまざまな団体から集めた測定結果を基に、大気汚染の改善を求めて運動を展開しています。毎回の地道な測定活動の積み重ねが、こうした大きな運動を支えています。

「お父さんの子育て」~目指せ!イクメンマスター

男女が共に自分のやりたい仕事に就き、共に子育てができる社会を目指して

2013.05.17

NPO法人ファザーリング・ジャパン |

グループワークでは |

|

「専業主婦より共働き世帯の方が多い」「収入が増えない」「児童虐待の相談対応数増加」などの現代の社会状況を紹介し、父親も母親も家庭と社会に主体的に関わる時代となっています。

吉田さんは「家事は簡単で楽しいものばかりなので、自分にはできないと思わず、日々コツコツとやりましょう」「子育ては質より量です」などと提起しました。

吉田さんお勧めは、パパと子どもの関係がギュッと縮まる父子旅行です。

【やり方】

日帰り・近場でOK。最初は無理のないように。徐々に場所と時間の間隔を空ける。

【メリット】

ママが子育てから解放されリフレッシュ。全部自分でやるため子育てスキルが飛び飛びでアップ。子育ての大変さを夫婦で共有できる。

後半はグループワークで、子育てや家事について交流しました。

参加者からは、「核家族化になり、育児で悩む母親は多いと思います。主人が一番の理解者であり、協力者であってほしいとつくづく思います」 「一人でも多くのお父さんがイクメンになれるといいと思う。子どもの小さい時は短いので楽しんでほしい」などの声が寄せられました。

沖縄戦跡・基地巡りに東都生協組合員が参加しました

沖縄戦の実相と基地の現状を学び、平和について考えました

2013.05.03

カテゴリ 平和

東都生協からの参加者一同 |

元ひめゆり学徒隊・島袋講師による講演 |

普天間基地に配備されているオスプレイ |

糸数壕(アブチラガマ)を見学 |

沖縄県立平和祈念資料館を訪問 |

辺野古の海を間近に |

安保の見える丘にて |

韓国人慰霊碑公園 |

ひめゆりの塔 |

全国からは26生協152人の参加があり、沖縄戦の実相や基地の現状を学び、現在の沖縄での諸問題やこれからの平和を巡る課題について、また戦争体験の継承について考える機会となりました。

今回の参加費用の一部は、組合員の皆さまから寄せられた平和募金が役立てられました。

参加者は、初めて沖縄の戦跡・基地巡りに参加する人のための「基本コース」、子どもも分かりやすく学べる「親子コース」、少し長く滞在してより深く学べる「じっくりコース」に分かれて、おきなわ平和ネットワークのガイドさんの案内で戦跡や基地を見学しました。

初日の全体会では、紙芝居「宮森小ジェット機墜落事故」を観賞し、沖縄に在日米軍基地の大半が集中するがために起きた、1959年の悲惨な事故の実例を学びました。

また、元ひめゆり学徒隊の島袋淑子さん(親子コースは伊波園子さん)による、沖縄戦の体験を語る講演も聞きました。

参加者の1人は「"戦争は繰り返してはいけない、止めなければいけない"と溢れ出てくる言葉に、時間が経つのも忘れ、悲惨で鳥肌が立ってしまうほどでした」と語ります。

2日目・3日目は、各コースに分かれて、「平和の礎(いしじ)」「ひめゆりの塔・ひめゆり平和祈念資料館」「魂魄(こんぱく)の礎」を見学。

嘉手納基地を一望できる「安保の見える丘」、激しい戦闘が行われた「嘉数(かかず)高台」にも立ち寄りました。

親子コースでは、「南風原(はえばる)文化センター」「旧南風原陸軍病院壕」も訪れ、ひめゆり学徒隊をさらに深く学びました。

基本コース・じっくりコースでは、「普天間基地」「沖縄県立平和祈念館」「糸数壕(アブチラガマ)」なども訪れました。

このほか「じっくりコース」では、さらに、普天間基地の代替候補地「辺野古」で反対運動をしている方から話を聞いたり、「金武(きん)ブルー・ビーチ」でオスプレイの離着陸訓練を見ました。

3日間という短期間ながらも、参加者はそれぞれ、五感をフルに使い、映像や活字の世界では知ることができない本当の沖縄の現状を痛感。

ガイドさんの説明の最中にも、何機もの戦闘機が爆音を響かせながら頭上を通過し、声が聞こえなくなるほどの耐え難さを体験。普天間基地のすぐ横にも、子どもたちが日常的に遊ぶ公園があるなど、沖縄の現実を目の当たりにしました。

また、戦跡「糸数壕」では、全長270mに及ぶ足元の悪い壕内を、懐中電灯を頼りに手探りで進みながら、この中で息を潜めて暮らしていた人々の姿に思いを致しました。

参加者からは、

「新聞やニュースなどからはなかなか感じることのできなかった沖縄の方の気持ちの一端を垣間見ることができた」

「沖縄での地上戦は、歴史の彼方の出来事ではなく、今日も目の前に現実として突きつけられていること。まさしく沖縄は今日も戦時体制下にあることがよく分かりました」

との感想が聞かれました。

実際に現地を訪れてみないと分からない多くのものが、そこには存在していました。沖縄の問題は、日本国民全体の問題に他ならないことをあらためて認識させられた今回の企画となりました。