すべてのカテゴリ

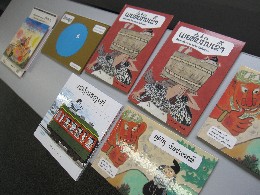

翻訳シールを貼って作ろう! アジアの子どもたちに贈る日本の絵本

紛争や貧困などで本が足りない地域の子どもたちに、翻訳した日本の絵本を届ける運動

翻訳シールを切って |

出来上がった翻訳絵本 |

これは、国や文化、時代を超えて親しまれ日本で出版されている絵本の日本語の部分に当該国の言葉に翻訳したシールを貼り、出来上がった絵本は、SVAを通じて現地の子どもたちに届けるという取り組みです。

2013年3月2日と3月4日に実施し、それぞれ子ども7人を含む組合員24人、子ども1人を含む組合員13人の参加があり、2日間で40冊の絵本の翻訳が完成しました。

参加者からは、

「絵本の少ない国に絵本を届けられる、そのお手伝いができることに感動しました」

「国際援助、特に子どもの教育には大賛成ですので、とても良いことだと思います」

などの感想がありました。

社会委員会主催 ミニ!生産者と組合員と職員の交流会 開催

JAやさとの循環型農業と東都ファームの取り組みについて

職員からの説明を熱心に聞く参加者 |

JAやさとが実践する循環型農業では、養鶏、養豚などから出た家畜のふんに、米ぬかやもみ殻などを混ぜ、堆肥として田畑の土づくりに役立てていることについて説明されました。

市販のきゅうりとブルームきゅううりの食べ比べでは、参加者からその味の違いに驚きの声。

また東都生協職員が毎週土曜日に農作業を行っている「東都ファーム」の取り組みについて、東都生協商品部の林秀明職員から報告がありました。

生産者と組合員と職員とで、日本の食生活を大切にしたいという思いを交流を通じて確かめ合う機会となりました。

「女性が生活を支えるには」学習会開催

いざという時に役立つのは、法律や公的な支援に関する知識

弁護士の馬場真由子さんが講演 |

離婚の増加、非正規労働者の増加などによるくらしの変化は、誰にでも起こることです。

夫の突然のリストラ、病気、死別、別居など、いろいろな理由で女性が働きに出ることになったときのために役立つ法律や公的な支援についての知識を学びました。

参加者からは、

「一人で生きていかなければならなくなったときのことなど、これからの生き方を見直さなくてはいけないと考えさせられた」

「いざというとき相談できる所があると知っているだけで安心です」

などの感想がありました。

東都生協の平和募金から(一社)東友会に活動支援金を贈呈

東都生協は一般社団法人 東友会を支援し、被爆された方々との交流を続けています

目録の贈呈 |

(一社)東友会は、広島・長崎で原爆の被害を受け東京に住んでいる被爆者により、1958年(昭和33年)11月16日に結成されました。

その後50年以上、励まし合いながら、被爆者のための運動を続けている団体です。(一社)東友会には、平和募金より活動支援金が支出されています。

2013年1月27日に開催された「2013年東友会新春のつどい」にて、東都生協より同会に対して活動支援金目録を贈呈しました。

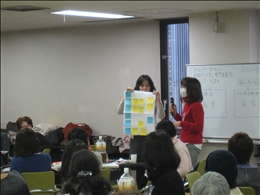

テーマ活動交流会を開催しました!

つながろう! ひろがろう! テーマの輪

東都生協は、多様な活動を推進する団体が活動報告や情報交換を通じて交流をする場として、2013年1月23日(水)、渋谷区商工会館5階第1会議室にてテーマ活動交流会を開催しました。

当日は、グループやサークル、支部運営委員会、支部テーマ別委員会、ブロック委員会、専門委員会などから65人の参加があり、団体紹介と活動発表、展示、グループ交流を行いました。

また、とーと会、サークルの活動についての説明も行い、2013年度の新しい活動スタイルへの参加・参画につなげることを目指しました。

|  |

|  |

|  |

|  |

その後、話し合った内容をグループごとに報告し、会場全体で共有しました。

参加者からは、「いろいろな活動をされている方々との交流はとてもためにもなり楽しい」「元気で楽しくつながる仲間づくりをすることが、今の日本の高齢者の問題や横のつながりの希薄さなどを解決する一助になると思いました」などの感想がありました。

多様な活動のイメージを持ち、新しい活動スタイルに理解と興味を持つ機会となりました。

いざという時のための防災学習会

地域に貢献するため、災害時にも生協が連携して対応します

岩手県での東日本大震災被災状況 |

「わが家の防災マニュアル」 |

はじめにパルシステム東京の的屋勝一さんが東北地方太平洋沖地震での岩手県の被災状況と、全国の生協からの支援や組合員の手助けが力になったことを報告。

続いて「わが家の防災マニュアル」の作り方、災害時に家族と連絡を取る方法、避難所、災害伝言ダイヤル「171」について紹介されました。

防災用具に関する活発な意見交換もあり、中には「店から物がなくなった時、分け合って供給する生協の姿勢を見て、加入していて良かったと思った」という意見もありました。

いつ起こるか分からない災害では地域のコミュニティーも大切! いざという時に役立つお話満載の学習会でした。

※自治体別生協連絡会:

東京都内の生協組合員が互いに活動や情報を提供し合い、生協間の連携を進める交流の場。組合員が相互に交流し、行政や他団体とも連携して、安心して住み続けられるまちづくりを目指して活動しています。1980年代後半より生協間の組合員交流が進み、連続学習会などに取り組んでいます。

総代の役割って何?

2012年度総代に向けたオリエンテーションを実施しました

「総代のてびき」に沿って |

庭野理事長から |

北区支部では2013年10月9日に開催し、総代の役割について「総代のてびき」を使って学習。後半は庭野吉也理事長を講師として、設立当時の様子について聞きました。

設立当時、利用代金は現金で集金し、班単位で2週間分の注文書を提出していました。また、「八千代牛乳」「国産丸大豆しょうゆ」など当初からの商品がまだ健在なのはうれしい驚きでした。

今後の東都生協を考えるために歴史を振り返ることも必要と再認識。東都生協への意見や質問も直接交わすことができ、出席総代からは「理事長とお話ができて良かった」との感想も。充実したオリエンテーションになりました。

※1 総代会:

生協の最高の意思決定機関。組合員の代表「総代」が集まり、決算や事業計画・予算、定款・規約の改正、役員の選出など生協運営での根本となる事項を決定します。総代会には、生協運営全般について合意を形成し、組合員の総意に基づく生協運営を実現していく上でも大切な意義があります。年に1回、6月に定例で「通常総代会」を開催します。

※2 総代:

全組合員の中から毎年選出され、組合員の代表として総代会に出席し、議案の審議・議決を行います。また、総代会で決定した方針・計画に基づいて活動・事業が進められているかの進捗状況の確認、次年度方針・計画などの策定に積極的に関わり、組合員のくらしの要求・要望を反映させていく大切な役割があります。

取って、食べて、里の秋を満喫!

房総秋祭り ~ (農)房総食料センター~

畑でさつまいもや |

正月飾りの編み方も |

かわいい売り子さんたち |

「東都生協合唱団」で大合唱 |

葛飾・墨田・台東支部のほか、中野支部、杉並東支部、杉並西支部、杉並北支部、東久留米支部、足立東支部の7支部がバス7台で参加しました。

当日の天気予報は雨でしたが、ポツポツと降り始めたのは午後。それまではみんな安心して食事や買い物を楽しみました。

畑でごぼうやさつまいもを抜くという貴重な体験をしたり、落花生・里いものなり方や収穫方法を初めて教わったり...おとなも子どももワクワク感を満喫。竹馬や絵手紙など昔の遊びコーナーも楽しく、長蛇の列ができました。

子どもが遊べる物がもっとあればとの声もありましたが、自然の中でカエル・トンボ・バッタなどいろいろな生き物に触れ合えて、子どもたちは大喜びでした。

何を食べてもおいしいお祭りでしたが、特にフランクフルト、豚の蒲焼き、春雨サラダが人気! 豚汁は人気で早々と売り切れてしまいました。農産物は価格も安く、皆さんに好評でした。

「とても楽しいから毎年やってほしい」との声も聞かれた秋祭り。雨が降り出してからは駆け足でしたが、全てのイベントを無事、終了することができました。

棚田で食べる、新米のおにぎりは最高!

JA越後さんとう稲刈り体験・交流会

二人一組ではさ掛け作業 |

子どもたちもコンバインで稲刈り体験 |

参加者と |

到着早々、越路(こしじ)地区の棚田で稲刈り。鎌の持ち方、稲穂を握る手の向きなど初歩から教わり、恐る恐る、懸命に刈り取りました。

続いて束ねて結んで、はざ掛けの作業。1人が結んで投げた稲束を、もう1人が受け取り、物干し竿に2つに割るようにして掛けます。結び方も投げ方も達人の技、要領よく無駄のない動きです。

バインダーという小型の稲刈り機も登場。子どもたちも教わりながら操作でき、またコンバインにも乗せてもらって大興奮でした。

お待ちかねの「棚田でおにぎり昼食」では、婦人部の皆さんが手作りした豚汁・天ぷら・漬物と、新米のおにぎりが食べきれないほど並びました。

ご飯はピカピカもちもち、甘みがあって一粒一粒に存在感が! 新米2キロのお土産がとてもうれしく、さらに直売所で取れたての野菜や果物を購入して帰路に就きました。

帰りのバスでは「東都生協の産地がしっかりした考え方をしているのは当然だけど、JA越後さんとうはそれに加えてとても温かくて感激! おいしいお米なのにお手ごろ値段。ますますファンに!」「生産者から良いお話がたくさん聞けました」など、感激の声でいっぱいでした。

「八千代牛乳」のこだわりと産地の取り組みを学習

千葉北部酪農農業協同組合による「MOMO学習会」を開催

レンネット実験。牛乳に凝乳酵素の |

試験結果。生乳と「八千代牛乳」は凝固 |

千葉北部酪農農業協同組合職員 |

学習会では、千葉北部酪農農業協同組合・高橋常務理事が「八千代牛乳」のこだわりと酪農農家の現状を説明、同組合職員・加川さんが「レンネット実験」を行いました。

八千代牛乳のこだわりとは、良質な生乳生産のため牛に収穫後農薬散布されていない非遺伝子組換え飼料を与え、生乳の風味を損なわない75度15秒殺菌法(HTST法)を用い、さらにHTST法の前提条件として衛生管理を徹底すること。

これほど大切に生産した牛乳の売り上げが、今大きく落ち込み、飼料の価格高騰がそれに追い討ちをかけるなど酪農農家は厳しい状況に置かれています。

「この危機的状況を打破するためには、生産者と東都生協組合員が『八千代牛乳』の利用向上について話し合うことが必要」「酪農農家も自ら飼料(用)米を栽培するなど飼料の国産化とコストダウンに努力しなければならない」と高橋さんは熱く語りました。

続いてレンネット実験で「八千代牛乳」の特徴を学習しました。レンネット実験は、牛乳中の水溶性カルシウムが凝乳酵素・レンネットに反応して凝固する性質を利用したもの。

牛乳タンパク質の80%を占めるカゼインたんぱく質は、超高温で加熱するとカゼインたんぱく質中のリン酸が外れて水溶性カルシウムと強く結合してしまい、水溶性カルシウムが残存しなくなるため、レンネットを加えても固まりません。

絞りたての生乳・「八千代牛乳」・超高温殺菌された市販牛乳の3種類でレンネット実験を行ったところ、生乳と「八千代牛乳」には凝固が確認でき、「八千代牛乳」がより生乳に近いことを目の前で確認。最後に出席者みんなで八千代牛乳を試飲して、安全性とおいしさを実感しました。

多くの参加者から「生産者の切実な思いが伝わりました。支部・ブロックで、『八千代牛乳』の応援に取り組みます」という感想が寄せられました。