すべてのカテゴリ

「安全・安心」を「聞こう・知ろう」学習会

「東都生協の物なら安心して買えると再確認できた」

東都生協商品を試食しながら交流 |

初めに商品部・野地浩和部長が東都生協の歴史や理念、「食の未来づくり運動」や安全・安心を確保するための仕組みを紹介。また、東都生協の畜産物・農産物などの商品は、いつ・どこで・誰が・どのように作っているのかが「商品ガイド(仕様書)」と「eBASE(商品情報データベース)」で明確なことを説明しました。

次に安全・品質管理部の職員が、安全な商品を作るための科学的な方法を解説。東都生協いちおし商品である「河内晩柑」「東都惣菜屋さん白和え」「高原朝摘みトマトジュース」について、そのおいしさだけではなく、商品ができるまでの過程や思いなどを語りました。

後半はグループに分かれてイチ押し商品の試食を行い、商品部の職員も加わって懇談。「お弁当用に冷凍のまま入れられる商品が欲しい」「魚の切り身は2切れが使いやすい」などさまざまな意見交換ができました。

参加者からは「お薦めの声を職員からじかに聞け、熱意が伝わった。愛情を持って商品を見守っているのがよく分かった」「東都生協の物なら安心して買えると再確認できた」など商品政策が理解された学習会になりました。

(農)埼玉産直センターで収穫体験!

土づくりからこだわった、安全・安心でおいしい野菜・果物作りにかける熱意を実感

いちごの収穫体験 |

昼食交流会の様子 |

いちごの収穫体験や、肥料センターとトマト選果場の見学、昼食交流などを通して、親子一緒に産地の学習・交流を行いました。さらに、当初予定にはなかった水菜と大根の収穫も! 子どももおとなも初めての体験を楽しみ、笑顔がこぼれていました。

いちごの収穫体験では、生育を観察しながら、生産者からおいしいいちごの見分け方を教えてもらって、新鮮ないちごを収穫&試食。夢中になって探す姿は、まるで宝石探しのよう。

また、「土づくり基金」を利用して建設された「肥料センター」の見学では、誇りを持って話す生産者の姿からは、良い農作物を作ることへの気概を感じ、トマトの選果場見学では丁寧に出荷準備をする姿に感心することしきりでした。

昼食では、みずみずしいきゅうりやミニトマトを食べながら10人の生産者と交流。

野菜づくりにこだわる生産者たちの実直な姿に触れた参加者は、「"おいしい野菜作りは肥料から"という言葉を、試食した野菜からも実感した。今後は産地の方のご苦労をかみしめながら、感謝して食べたい思う」「いちごが真っ赤で甘くておいしかった。宝石みたいに光っていた(子どもの感想)」など、(農)埼玉産直センターから出荷される野菜がさらに楽しみになったようです。

第10回「東都生協平和のつどい」を開催

みんなで平和について学び、考えました

2万羽の折り鶴をもとに制作された |

折り鶴を色分けして配列しました |

東友会・木場耕平さんによる被爆証言 |

東友会の皆さんに膝掛けを贈呈 |

贈呈したモチーフ編みの膝掛け |

会場も一緒に手話ダンスを体験 |

展示に見入る参加者 |

「平和のメッセージカード」に記入 |

今回の会場、府中グリーンプラザ |

被爆者の証言、組合員から寄せられた折り鶴で作った「2万羽の折り鶴タペストリー」、国連に提出する組合員からの「平和のメッセージカード」などの展示のほか、俳優で弁護士の本村健太郎さんの朗読劇&トーク、エンターテイメントグループHANDSIGN(ハンドサイン)による手話&目で楽しめるパフォーマンスを上演。約150人が参加しました。

庭野吉也専務理事が冒頭あいさつで「つどいをきっかけに、平和について皆で日常的に考えていきたい」と呼び掛けた後、東都生協がこの間取り組んできた平和活動の様子を紹介。

8月に実施した日本生協連と広島県生協連・長崎県生協連が主催する「ピースアクションinヒロシマ・ナガサキ」への東都生協平和代表団の広島・長崎訪問の様子や、沖縄戦跡・基地巡り、長野県の松代大本営地下壕見学会など、組合員から寄せられた平和募金も活用した、子どもたちに平和な世界を引き継いでいくためのさまざまな活動が映像で紹介されました。

このあと、一般社団法人 東友会の木場(こば)耕平さんに、長崎での被爆体験をお話しいただきました。当時12歳の木場さんは、長崎郊外の山中で塹壕を掘る作業中に被爆。激しい閃光と大きな地響きに続き、長崎方面に大きな雲が上がるのを目撃しました。「しばらくすると昼なのに空が真っ暗になり、灰が降ってきた」と話します。

下山すると、長崎県庁はじめ一面が火の海に。負傷者を運ぶ"救援列車"の汽笛が絶えず、ぼろ切れをまとったような大勢の人が、足を引きずって歩く姿に恐怖を覚えたそうです。爆心地にあった自宅は、井戸を残してがれきの山に。木場さんはこの原爆で母と妹を失いました。

「今は平和が当たり前でも、"行ってきます"と家を出てからは、無事で帰れるかも分からない世の中だった」と当時を振り返ります。福島第一原発事故による放射能汚染という目に見えない恐怖にも触れ、非核三原則(核兵器をつくらず、持たず、持ち込ませず)を堅持し、核兵器廃絶を訴えていくことの重要性を強調しました。

被爆証言に続き、東都生協組合員から東友会の皆さまに膝掛けを贈呈。膝掛けは、組合員が毛糸で編んだモチーフを、とーと会「ピースニットカフェ」の4人がつなぎ合わせて作りました。膝掛けを受け取った東友会・山本英典副会長からは「毎年、心のこもった編み物を、会員の皆さまにお渡しして喜ばれている。これ以上の被爆者を生まないように、核廃絶に向けた運動を続けているが、東都生協が同じ思いでつどいを開催していることを有り難く思う」との言葉をいただきました。

続いて、HANDSIGN(ハンドサイン)による「手話&目で楽しめるパフォーマンス」を上演。同グループのオリジナル楽曲・デフリンピック(聴覚障害者のオリンピック)応援ソング「DREAM STAGE」をはじめ、手話とストリートダンスを融合させたパフォーマンスを披露しました。HANDSIGNメンバーが手話ダンスについてレクチャーする場面では、会場の参加者も立ち上がって手話ダンスを体験しました。

休憩をはさみ、俳優で弁護士の本村健太郎さんの手話通訳で伝える朗読劇&トーク。俳優の右手愛美(うて まなみ)さんも出演し、大川悦生作「おかあさんの木」「火のなかの声」を朗読しました。

「おかあさんの木」は、母親が戦争に出征した息子たちのために植えた7本の桐の木のお話。「火のなかの声」は東京大空襲を題材にした物語。いずれも戦争の悲惨さを訴え、平和への願いを込めた作品です。心に響くお二人の語り口に、会場はしんと聞き入りました。

会場ロビーでは、折り鶴のタペストリーを展示。組合員一人一人から寄せられた折鶴を、100羽を1本として組み合わせ、2万羽の巨大なタペストリーに仕上げました。デザインは、東都生協設立40周年、三本杉マーク、手話でラブ&ピースを表現する手の形、平和を象徴する「虹」をあしらったもの。戦争体験を風化させることなく語り伝え、平和の尊さをみんなで考えるきっかけになれば、との願いが込められています。

このほか「第五福竜丸」や「原爆と人間」に関するパネルも展示。

参加者からは、「とっても心にひびく内容だった」「被爆者の方の生の声を聞くことができ、とても良い経験となった」「子どもたちに平和の大切さについて伝えていきたい」などの声が聞かれました。

参加者それぞれが平和の尊さ、命の大切さについて考えることができた一日となりました。

皆さまからの「書き損じはがき」が大きな力に!

家庭でできるボランティア・書き損じはがきなど回収キャンペーンのお礼と報告

社会福祉法人 きょうされんが運営する |

自立支援事業に活用 |

この取り組みは、家庭に眠っている書き損じはがきや商品券、切手(使用済み・未使用)、中古CDやDVD、ゲームソフトなど換金可能な不用品を回収し、換金するもの。生み出された資金は、アジア・アフリカなどで飢餓や貧困に直面する人々の自立支援事業や、障害者の就労支援施設の修繕費用に活用されます。いわば、一人ひとりの「家庭でできるボランティア」です。

組合員から寄せられた不用品は、飢餓のない世界を創ることを目指して活動する国際協力NGO「ハンガー・フリー・ワールド」にて仕分けされ、同団体、および東都生協などのリユースびんを使用した商品の洗びんなどを受託する社会福祉法人 きょうされんが運営する授産施設「リサイクル洗びんセンター」で換金され、それぞれが有効に活用されています。換金額、用途などの詳細については下表をご参照ください。

一人ひとりの善意が集まって、大きな支援となりました。皆さまのご協力に感謝申し上げます。

| 実施期間 |

2013年2月~5月31日 |

|

| 取り組み方法 |

宅配利用の全組合員に回収用の専用封筒を配付、郵送にて回収 |

|

| 取り組み結果 |

参加組合員数・・・・・・・・・2,686人 換金額合計・・・・・・・・・・・4,418,547円 |

|

| 配分額と用途 |

【はがき】 |

【はがき以外】 |

★ ご協力ありがとうございました ★

2013年ピースアクション in ナガサキ

ピースアクション in ナガサキ 東都生協 ナガサキ平和代表団[2013年 8月7日(水)~ 9日(金)]報告

「ピースアクションinヒロシマ・ナガサキ」は、継承や核兵器のない世界への思いを共有する場として、日本生協連・広島県生協連・長崎県生協連が毎年開催。取り組みがスタートした1978年から、東都生協も毎年、代表を派遣し参加しています。

1日目は、当時13歳で爆心地より約2.5kmの自宅で被爆をされた体験を持つ方に、直接お話を伺いました。いつもと変わらない日常が一瞬にして街が破壊され、たくさんの人々が犠牲になった当時の様子を語られました。

淡々と語られる内容にリアリティがあり原爆の恐ろしさを感じました。その後、長崎原爆資料館見学を行い被爆の実相について学びました。

被爆者の証言 |

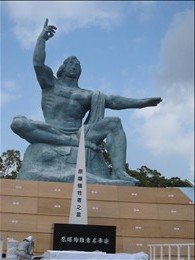

平和祈念像 |

平和公園の原爆落下中心地碑を出発して如己堂、永井隆記念館、浦上天主堂などを巡りました。

原爆落下中心地碑には当時の浦上天主堂の一部が移設されていて、原爆の爆風で台座部分がずれている様子や、レンガの色が変色をしている様子など原爆の威力のすざましさを感じました。当時のキリスト教徒の歴史や過酷な運命についても学びました。

まち歩き出発前には、原爆落下中心地碑に東都生協の組合員が平和の願いを込めて折った千羽鶴を平和代表団として手向けてきました。

午後からは、長崎市市民会館で日本生協連が主催する「虹のひろば」に参加しました。

今年は北は北海度から南は沖縄まで約600人の参加がありました。地元の長崎女子高等学校による「龍踊り」(じゃおどり)や長崎市長のあいさつ、長崎赤十字社長崎原爆病院長・朝長 万左男氏の「核兵器の非人道性」に関するオスロ会議に出席しての講演、地元劇団による音楽とお話などを見学しました。

長崎市長のあいさつの中で「核兵器はお互いの不信から生まれたもの、お互いに信頼関係を築けない限り核兵器はなくならない」「であれば、長崎から世界に信頼の輪を広げて生きたい。ピースフロムナガサキ、ノーモア原爆」という言葉が印象に残りました。

千羽鶴を手向ける |

組合員の平和への願いを込めた折鶴 |

東都生協平和代表団の子どもたち |

原爆の碑巡り |

3日間の旅が終わりました。長崎に実際に訪れ、被爆の実相に触れ、改めて平和について考えさせられました。

被爆者の方々は皆一様に「あのような悲惨なことが二度と起きないように、私たちは次世代の人に命ある限り伝えていきたい。それが使命だ」と語っていました。

「こうした思いを引き継ぎ、核兵器のない平和な未来を目指していくことが私たちの責任」と感じることができた企画でした。

全国の生協代表団が集まった虹のひろば |

虹のひろばであいさつする長崎市長 |

長崎平和祈念式典 |

長崎平和代表団参加者 |

2013年ピースアクション in ヒロシマ

東都生協 ヒロシマ平和代表団が広島を訪れました

原爆犠牲国民学校教師と子どもの碑 |

被爆者の証言 |

原爆の碑巡り |

組合員から託された千羽鶴 |

原爆の子の像 |

「ピースアクションinヒロシマ・ナガサキ」は、継承や核兵器のない世界への思いを共有する場として、日本生協連・広島県生協連・長崎県生協連が毎年開催。取り組みがスタートした1978年から、東都生協も毎年、代表を派遣し参加しています。

8月5日は、日本生活協同組合連合会主催「虹のひろば」に参加。全国のさまざまな団体の平和に対する取り組みを見聞きしました。

その後、被爆者の方の証言をお聞きしました。多くの尊い生命が一瞬にして奪われ、一命をとりとめた被爆者も周囲からの偏見や差別による精神的苦痛を受けてきたこと、今なお多くの被爆者が後遺症に苦しんでいることを直接伺いました。

被爆に起因する不安な生活が依然として続いている現状をあらためて知りました。

8月6日は、平和記念公園で開催された広島市主催「広島平和記念式典」に参加。式典では、原爆が投下された午前8時15分に、全ての原爆死没者の冥福と核廃絶を祈り黙祷を行いました。

その後、平和記念公園でフィールドワークに参加し、生協ひろしま・碑巡りガイドの方より説明を受けながら、原爆ドーム、平和記念公園内にある原爆犠牲国民学校教師と子どもの碑、原爆の子の像、原爆供養塔などを巡りました。

途中、東都生協ヒロシマ平和代表団は多くの組合員から託された折り鶴を献納しました。

最後に広島平和記念資料館を見学し、原爆の実相を学び、あらためて恒久平和の実現と平和の尊さについて認識を深めました。

参加者一人ひとりが今回学んだことを、家庭や職場、地域などで周りの人に伝え、戦争や核兵器のない平和な世界を目指していくことを確認して終了しました。

福島の子どもたちが産直産地で里山体験

福島の子どもたちが、産直産地・JAやさとの石岡市などで夏休みの思い出づくり

つくばエクスポセンターで |

キャンプファイヤー |

"マイ箸"作り |

おもいっきり外遊び |

田んぼの生き物調査 |

とうもろこしの収穫体験 |

朝日里山学校で参加者一同 |

この企画は、東日本大震災による福島第1原発事故による放射能汚染問題のために、思い切り屋外で遊べない福島の子どもたちに、夏休みの思い出の一つになるような体験や、参加した子どもたちのつながり・友達づくりの機会になればとの思いで実施。

7月30日朝、福島(福島駅前・郡山駅前)で見送りの家族と別れてバスに乗り込んだ子どもたちが、最初に訪れたのは「つくばエキスポセンター」(茨城県つくば市)。

先端科学を見て、触れて、楽しんで、お昼のお弁当を食べた後は、世界最大級(学校の25mプールよりも大きなドーム)のプラネタリウムで、星空の輝きや不思議な世界を体験しました。

その後、名峰「筑波山」の麓に立つ宿泊場所の「公営国民宿舎つくばね」(茨城県石岡市)に到着してほっと一息。

夕食後はキャンプファイヤーと花火を楽しみました。

次の日は「朝日里山学校」で小刀と竹を使って自分だけの箸作りを体験。朝日里山学校は、1955年に建てられた木造平屋建ての旧朝日小学校校舎を活用し、田舎体験プログラムなどに利用している施設です。

子どもたちは、ちょっとの空き時間にその校庭でボール遊びをしていました。

そして、東都生協の産直産地・JAやさとの田んぼに行って生き物調査。

田んぼの中にどんな生き物がいるか探した後、お昼のバーベキューは自分で作った箸でJAやさとの野菜やお肉をおなかいっぱい食べました。

最後はとうもろこしの収穫体験。取ったとうもろこしをお土産に、バスで家族の待つ福島へ帰りました。

参加したのは、小学4年~6年の52人の子どもたち。2日間、コープCSネットや東都生協の組合員・職員、YMCAせとうちのスタッフが、同行・お世話し、一緒に楽しく過ごしました。

また、現地では、JAやさとアグリやさとの皆さんが箸作りや田んぼ・畑での体験を支えてくれました。

短い期間でしたが、子どもたちは元気いっぱい、にぎやかに八郷の自然を満喫しました。夏休みの思い出の一つになったことと思います。

(協力:YMCAせとうち、JAやさと、NPO法人 アグリやさと、福島の子ども保養プロジェクト)

「私たちのくらしはどうなる?」TPP学習会を開催

TPPに加盟すると、くらしや食の安全はどうなるのかを学びました

講師の内田 聖子氏(NPO法人 |

質問には一つ一つ丁寧に説明 |

はじめにTPPの性格として「例外なき関税化によってあらゆる品目が自由貿易の対象になり、その範囲も極めて広い」と指摘。TPPは農業・食料分野だけの問題ではなく、食品添加物や残留農薬、遺伝子組換えなど食品の安全基準をはじめ、医療、保険、金融、労働、知的財産権など「非関税障壁」の規制緩和・撤廃も含まれており「私たちのくらしに欠かせないもののほとんどを完全自由化しようとしている」と話しました。

今でも日本の農産物の平均関税率は12%と、世界的に見ても低水準ですが、TPPでさらに自由化が進めば、国内農業は大打撃を受け、農業生産は4.1兆円減少し、自給率は現在の40%から14%に低下するという農林水産省の試算も紹介。

他のTPP加盟国は高い食料自給率を維持する一方、世界的な人口増加や気候変動、新興国の食の消費変化や国際食料市場への投機資本の流入など、多くの不安定要因が存在する中で国内農業が壊滅すれば、日本として食料の安定確保が難しくなることは目に見えています。

TPPが進めようとしている「貿易自由化」「関税の撤廃」は、日本のメディアでは「海外から安いものが入ってきて節約につながる」といった側面から報道されることも多いのですが、内田氏は「世界に貧困と格差が存在する中、これ以上貿易自由化を進めれば、先進国の大企業や投資家にとっては都合が良くても、貧困がさらに拡大することは1980年代以降の自由化の流れを見ても明らか」と指摘します。

また、TPPに加盟すると「日本の法律や制度よりTPPによる取り決めが優先され、国家の主権が、多国籍企業の利益に従属させられることになる」と警告。特に「ISD条項」というルールでは、TPPが国と国との協定であるにもかかわらず、投資家が直接国家を訴え、賠償請求ができることになっています。訴える先は日本の裁判所ではなく、アメリカの影響が強い世界銀行傘下の国際仲裁委員会で、しかも審理は全て非公開とされます。

このように、TPPは加盟国の中で圧倒的な経済力を持つアメリカが主導し、アメリカの多国籍企業に都合の良いルールを持ち込む場になっている実態を明らかにしました。TPP加盟によって利益を得るのは一部の大企業に過ぎず、国そのものが市場化・営利化され、企業利益を優先する社会へと、国家のあり方自体が変わってしまう危険性を秘めているのです。

さらに、一度TPP交渉に参加してしまえば途中で脱退することは難しく、日本が主張する農産物の"聖域"など全く関係ない状況になってしまうこと、またこうしたことについて日本のマスメディアが一切触れようとしないことにも言及。日本は、TPP交渉が進んだ中での途中参加となりますが「交渉過程は秘密で、情報を得ることも困難」と語ります。国民に内容が知らされないまま、交渉が進められる状況を、内田氏は「商品名や金額、支払い方法も分からない買い物」に例えます。

参加者からは「何一つメリットがないことが明らかなのに、なぜ日本政府がこうまで急いでTPP交渉に参加するのが分からない...」との質問も。

これに対し内田氏は「日本は戦後一貫してアメリカに従順で、軍事的な結びつきが強い上、昨今の領土をめぐる情勢などもあって、国民の意見よりも日米間の関係強化を重視している側面がある」と解説。私たちにできることして、情報収集に努めるとともにTPPの持つ意味について広く知らせ、反対の世論を大きくしていくことの重要性を強調しました。

東都生協は2011年よりTPPに反対してきました。それは、TPP加盟が国内の農畜水産業や地方経済に深刻な打撃を与えるのみならず、食の安全・安心やくらしそのものを脅かすものだからです。東都生協は引き続き、TPPに反対する取り組みを進めていきます。

焼く、煮る、蒸す...どんな料理にも お試しあれ「みつせ鶏」学習会

佐賀県の銘柄鶏「みつせ鶏」のメーカー・㈱ヨコオフーズに鶏肉の種類の違いや現状、おいしく調理するコツを学びました

みつ鶏黒胡椒焼き |

みつ鶏学習交流会 |

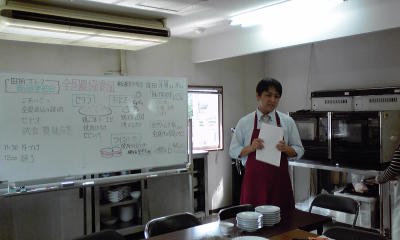

国内産の鶏は地鶏・銘柄鶏(「みつせ鶏」もこれ)・若鶏に大きく分類されることなどを学習した後、調理。「みつせ鶏黒胡椒焼き」を使った塩焼きそば、「みつせ鶏塩焼き」とねぎの炒め物、B級グランプリの郷土料理など、たくさんのメニューがテーブルに並びました。

おいしい調理のコツは、「皮の方から焼く」「レンジ加熱では、冷凍のまま重ならないように並べて、ラップをしない」。

地鶏のようなおいしさと、手ごろな価格のみつせ鶏。冷めてもおいしい。

特に「『甘ったれ焼き』は子どもが喜ぶ味付けでお弁当のおかずに活躍しそう」と話題は尽きませんでした。

今年度も飲茶講習会など楽しい企画が目白押し。ぜひブロックニュースをチェックして皆さまもご参加ください。

便利でおいしい食卓の味方 試食会でみんなで舌鼓

田柄ブロックで全国農協食品㈱の学習・交流会を開催

説明する全国農協食品㈱・窪田さん |

試食品。数多くの東都生協 |

冷凍米飯などを製造する全国農協食品㈱では、東都生協オリジナル商品も数多く製造しています。

会社・工場の製造工程の説明、調査役の窪田洋員さんによる取り扱い商品の解説の後、「焼肉ガーリックピラフ」「東都鶏ごぼうピラフ」「東都金芽米野沢菜としらすのおにぎり」などのご飯物のほか、「豚汁用野菜ミックス」を使った豚汁、「紅ほっぺの雪見いちご」を試食。

どれもとてもおいしく、「『豚汁用野菜ミックス』は便利でおいしい」「ピラフは買うものでないと思っていたけれど、利用したくなった」「いちごは大きいので1粒200円でも高くない」と大変好評でした。

今村典子委員長は、「大勢の方に参加していただいて光栄です。皆さんから全国農協食品㈱さんの工場見学を要望する声も上がり、試食会の成果がありました」と笑顔で語っていました。