すべてのカテゴリ

3回連続講座 ライフプラン学習会を開催

あなたのお金・生活・健康は大丈夫? 今の生活を見つめ直しましょう

第1回:ライフプランに関する |

第2回:グループワークをしながら |

第3回:グループに分かれ |

第1回「生活に必要なことって何?」

ライフプランを立てるために必要な、社会保険、年金保険などの基礎知識について学びました。

医療保険制度に関して、医療保険の種類や医療費などについて、また、年金制度に関して、年金の種類や加入年月による差異などについて説明。

制度成り立ちの経緯、修正の歴史など、日々の支払い・受給の問題を超えた奥深さを学べました。

第2回「あなたのライフプラン作り」

充実したセカンドライフを過ごすために考えておくことを学習し、自分の生活を将来にわたって考えました。

講師がセカンドライフプランの作り方について説明した後、参加者はグループワークをしながら、実際に10年後、20年後の家族の暮らしを表にしてライフイベントを書き込み、大きなお金の動く時期を把握し、「わが家のライフプラン」を具体的に作りました。

第3回「エンディングノートを書いてみよう」

エンディングノートとは、遺言とは違い、自分の思いを書きつづるノートです。自分自身について、財産管理について、終末期や死後に必要な情報についてなど、書くことで自分のことが整理でき、自分の気持ちを大切な人へのメッセージとしてしっかり伝えることができます。

もしもの時や認知症になってからでは自分の思いを伝えることができないので、年代を問わず、今からエンディングノートを書いておくことが重要であるとのことでした。

講義のあと、お茶とお菓子で楽しくワークショップをしながら、実際に各自でエンディングノートを書きました。

参加者からは、

「講義、ワークショップともに充実していた」

「家族や友人の間でもなかなか出ない話題について、いろいろな立場の人の意見が聞けてとても有意義だった」

「元気なうちに準備しておかなくてはならないことがよく分かった」

「講師の話が分かりやすかった。保険、お墓の問題など新しい知識をたくさんもらえた」

などの感想がありました。

年齢を問わず、自分自身の人生をあらためて見つめ直すことの大切さを学んだ講座となりました。

親子で楽しいリトミック!

「子育てひろば」での交流を通じて情報交換

東都生協は2012年11月28日、千代田区和泉橋区民館で「子育てひろば 親子で楽しいリトミック」を開催。組合員の親子6組・16人が参加しました。

今回のメイン企画として、東都人材バンク谷恵子さんを講師に、音楽に合わせて親子で楽しく運動するリトミック。親子で充実したスキンシップ、コミュニケーションを図る機会としました。

企画の合間、子ども同士はすぐに仲良くなり、一緒にお絵かきしたり、走り回ったりしていました。

参加者からは、「子どもはなかなか思い通りに動いてくれませんでしたが、母は体を動かせるよい機会でした」との声がありました。

最後に講師から、「お家で和む音楽をかけて、お子さんと体を動かすと良いですよ」とのアドバイスをいただきました。

|  |

体を伸ばします | あくまでも無理のない範囲で |

|  |

親子で向き合って足をひろげて | シーソーの要領で |

|  |

スキップ | バレリーナのようにあいさつ |

|

壁に自由にお絵かき |

世界恒久平和実現への願いを国連に届けました

今年も9月21日「国際平和デー」に合わせて「東都生協発 100万人のピースベル」を実施

国連に組合員から寄せられた |

今年も参加者より、平和への思いやきれいに描かれたお子さんの絵などのメッセージカードがたくさん寄せられました。

2012年11月15日、このメッセージカード計122枚を国際連合広報センターに直接届けました。同センターは、日本国内に設置されている国連機関の一つです。

当日は、国連広報センター広報官の妹尾靖子さんとチームアシスタントの岡野隆さんに、東都生協の平和の活動などについてお伝えし、メッセージカードと共に、皆さまの平和への願いが込められた声を伝えました。

国連広報センターの方からは、同センターの役割や国連の平和の取り組み、平和を願う一市民として、自国のみならず遠い国々の平和に貢献するためにできることなどについてもお話を伺いました。

これからも、一人ひとりが平和について考え、できることを実践し、平和への願いを込めて鐘を鳴らしていきます。

※「ピースベル」の取り組みについては、こちらをご覧ください

「東京平和巡り」で東京大空襲・戦災資料センターと第五福竜丸展示館を見学

身近な戦跡や平和関連施設で戦争の実相を知り、平和について考え、平和の大切さを語り継ぎます

「東京大空襲・戦災資料センター」では |

「第五福竜丸展示館」では |

この企画は、東京都内・近郊の戦跡や平和関連施設の見学を通じて、戦争の実相を知り、平和の大切さを継承していく取り組みとして例年実施しています。

今回は、推定10万人もの尊い命が失われた東京大空襲と、水爆実験の被害を受けたマグロ漁船・第五福竜丸のそれぞれの惨状を知り、実相を学ぶことを目的に「東京大空襲・戦災資料センター」(東京都江東区北砂)と「第五福竜丸展示館」(東京都江東区夢の島)をマイクロバスで回りました。

「東京大空襲・戦災資料センター」では、1945年3月10日の東京大空襲に関するアメリカ軍が記録していた映像や当該者のインタビューなどが収められたNHKのVTRを鑑賞した後、学芸員の二瓶治代さんに、8歳の時に空襲に遭われたご自身の体験談を伺いました。

「爆弾が落ちるというより、降ってくるようだった」というお話に、当時のすさまじい状況が伝わってきました。

その後、写真や地図をはじめ、空襲による被災品などの展示資料を説明を受けながら見学し、最後に「東京大空襲・戦災資料センター」館長の早乙女勝元さんのメッセージVTRを視聴しました。

「第五福竜丸展示館」では、学芸員の小林龍雄さんに、1954年3月1日にビキニ環礁でアメリカが行った水爆実験によって被害を受けた第五福竜丸の展示に至るまでの経緯や、水爆実験による被害などについてのお話を伺いました。

小林さんは、水爆実験の環境への影響の大きさや被ばくした乗組員への影響など、核の脅威について説明しました。

その後、館内の第五福竜丸をはじめとする展示や、展示館前広場の久保山愛吉記念碑、第五福竜丸のエンジンなどを見学しました。

参加者からは

「犠牲になった一人一人のもっと生きていたかったであろう思い、生き残った者の悲しみを忘れてはいけないと思いました」

「戦争を繰り返してはいけないというメッセージを子どもと共有することができました」などの感想が寄せられました。

自分たちが暮らしている身近な地域で、身近なところから平和について学び考えていくことの大切さを知る機会となりました。

きょうされんと東都生協の交流会で「暖か出会い」

東都生協は活動・事業の場できょうされんとの協同を進めています

共同作業所の方々との交流を通して福祉政策の現状を知り理解を深めること、共同作業所自主商品の普及を進めることを目的に、東都生協はきょうされんとの交流会を2012年11月16日、多摩消費生活センターで開催。当日は、きょうされんからは27人、東都生協組合員34人が参加しました。

きょうされんは、障害のある人たちが地域社会の中で、豊かに働き暮らすことを目指して活動している全国団体。国・自治体への要求運動、研修会、販売事業、ニュース発行などの活動を進めています。きょうされんと東都生協は、活動や事業の場で協同を進めています。

最初はプチ企画「酸っぱいの飲んだの だ~あ~れ?」

共同作業所職員と東都生協職員6人がジュースを飲み、その表情を見て、誰が酸っぱいジュースを飲んだかを当てるゲームで会場が盛り上がりました。

ゲーム「酸っぱいの飲んだの だ~あ~れ?」 |

名演技で正解者なし! |

続いて、各作業所の職員・通所者が、活動や事業の様子をスライドで紹介

事業活動の様子を紹介 |

後半は、共同作業所職員・通所者と組合員が5つのテーブルに分かれ交流。共同作業所の商品の良さや商品作りへの熱い思いを語しました。

5つのテーブルに分かれて交流 |

最後は、お楽しみの作業所商品の販売会!

実際の商品を手に取り、あらためて商品の良さを実感。開始してまもなく売り切れてしまう商品もありました。

各作業所の自信作 |

お楽しみ!作業所商品の販売 |

参加者した組合員の声

- 共同作業所の通所者の方々が生きがいをもって日々の作業に取り組め、続けらるように、組合員としても地域の人間としても心掛け、考えていきたい。

- 皆さん仕事に対して一生懸命で真剣に取り組んでいるのが、あらためて分かりました。

- 初めての参加でしたが、いろいろ知ることができ、大変有意義な時間でした。製品になるまでの思いやこだわりを伺えると買いやすいです。

- 使う人のことを考えて真剣に作ってくださっていることがよく分かった。回を重ねるごとにお話しをたくさんして下さるようになった気がする。

- 皆さん笑顔で話されているのがいいですね。素晴らしい作品にびっくりしました、交流会はぜひこれからも続けてください。

「暖か出会い」を感じる交流会でした。

東都生協は、障害のある方々の社会参加を進める全国組織「きょうされん」と、共同購入事業や組合員活動などさまざまな面での協同を進めていきます。

「東都生協発 100万人のピースベル」に取り組みました

平和への思いをメッセージに!

これは毎年、東都生協が組合員に呼び掛けて実施している企画。過去に起きた戦争や現在世界で起きている地域紛争や民族紛争、また核の問題などについて考えるきっかけとしてもらうことと、参加者から平和のメッセージを募り、寄せられたメッセージカードは国連へ届け、東京から世界平和を訴えることを目的に始まりました。

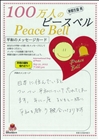

事前に取り組みへの参加者を募り、申込者には平和活動の紹介資料や、平和のメッセージ記入用のカードなどをお届けしました。今年は、参加者より計122枚の平和のメッセージをお寄せいただきました。カードはまとめて国連へ届け、東京から世界平和を訴えます。

参加者から寄せられた平和のメッセージカードの一部を紹介します。

※画像をクリックすると拡大画面(PDFファイル)が開きます。

|  |  |  |  |

|  |  |  |  |

|  |  |  |  |

|  |  |  |  |

|  |  |  |  |

|  |  |  |  |

|  |  |  |  |

|  |  |  |  |

|  |  |  |  |

今年も盛大に「食の未来づくりフェスタ」開催!

消費者と生産者など3,900人が交流!

|

共催・協賛団体代表の皆さんとの開会式 |

|

若手生産者からメッセージ |

|

東日本大震災復興支援物産展。 |

|

フェスタの締めくくり、大抽選会! |

|

宮城県東松島市のご当地キャラ |

フェスタは、食の安心を次世代へ受け継ぐ「食の未来づくり運動」の意義をみんなで確認し、内外にアピールしようと東都生協が主催。取引先団体の東都生協産直生産者団体協議会、東都生協共生会が共催し、東京南部生協・東都生協住まいる会が協賛しました。

会場には、商品づくりの思いやこだわりを熱意を込めて説明する生産者の姿が見られました。また来場した組合員・消費者も、産地・メーカーの方とじかに話したり、普段購入していない商品の試食をしたりと、楽しい雰囲気にあふれていました。

東日本大震災被災地からのメッセージ発表や、復興支援地域の物産展や東都生協の支援活動についての展示も行いました。

参加した組合員からは、「メーカーさんや生産者さんと直接お話しができるので、毎年とても楽しみにしている」「常々気になっていたカタログ商品の味が分かって良かった」「生産者ががんばって作っていることがよく伝わった」との声をいただきました。

参加した生産者からは、「添加物など食の安全への関心の高まりを肌で感じた」「日頃の疑問や使い勝手、価格などへの声を直接聞くことができて参考になった」「『いつも利用しています』とのうれしい声をたくさんいただいた」「今後も産直交流を深めていきたい」といった感想が聞かれました。

2012年度は国連の定める国際協同組合年。東都生協は、フェスタでの交流を通じて、協同組合の価値や協同の大切さをアピールする機会としました。

食の安心を未来へ受け継いでいくために、生産者との交流を通じて商品をより身近に感じ、産直(産地直結)のつながりを強めていくことの大切さを、みんなで実感し合えたようです。

以下、当日の様子をごく一部、ご紹介します。

◎見て・味わって! の展示・販売エリア

東都生協の産直産地・メーカー123団体が出展。普段は共同購入でしか手に入らないおなじみ商品が並び、会場内は参加者の熱気に包まれていました。

|  |  |

メインステージでは、オープニングイベントの「綱引き」に続き、若手生産者や東日本大震災被災地から直接、組合員へ向けたメッセージが贈られました。毎年人気のぺるさんマジックショー、まぐろ解体ショー、利きビール大会も盛況で、締めくくりは当日の入場証で応募する大抽選会。会場は最後まで多くの人でにぎわいました。

|  |  |

東都生協・庭野理事長のあいさつ | オープニングイベントは綱引き! | 生産者や役職員で対戦 |

|  |  |

まぐろの解体ショー。華麗な包丁さばき | ぺるさんのマジックショー |

◎体験・交流コーナー

体験コーナーでは、飼料用米で生産した「ひたち野穂の香卵」や「かこうれんポーク」、自給飼料100%で肉用牛「北里八雲牛」、小麦や大豆など国産原料を使用した加工食品など、産直・国産商品を展示。産地やメーカーの担当者が、商品づくりのこだわりや背景を組合員にじかに説明しました。

|  |  |

国産大豆について説明 | ハロウィーン工作 | 食育コーナー |

「新世代チャレンジプロジェクト」メンバー(若手生産者)とも交流。生産現場に高齢化が進む中、若者が先代の教えを受け継ぎ、試行錯誤しながらも自分たちの農業を開拓していく取り組みが紹介されました。

|  |  |

組合員と生産者が懇談 | こだわり商品を試食 | 若手生産者が取り組みを報告 |

「楽しい居場所づくり」について、みんなで学習

東京ボランティア・市民活動センターの熊谷紀良さんを講師に学習会

熊谷紀良さんのお話 |

DVDで事例紹介 |

参加者がグループに分かれ |

居場所づくりの実例を学び、実践につなげることを目的に、東京ボランティア・市民活動センター統括主任の熊谷紀良さんを講師にお迎えし、当日は組合員22人が参加しました。

学習会の前半は、地域ではどのように居場所づくりが進んでいるのか具体的な事例を学習。DVDや資料を見ながら、都内のさまざまな居場所づくりの取り組みについて学びました。

後半は、参加者がグループに分かれ、実際にお話し会を体験。折り紙で折鶴を作りながら、自己紹介などから始まりいろいろな話題について話し合いました。

実際にどのような地域でどのような居場所づくりの活動が行われているのか、また、行政や他団体とどのように連携し地域と関わって活動をしているのかなど、具体的な事例を知ることができました。

参加者からは、「講師がとても親しみの持てる方で、お話も分かりやすかった」「グループに分かれての話し合いは、いろいろな話が聞けてよかった」などの感想がありました。

「行く場所がある」「やることがある」-学習会を通し、ちょっとした気付きと勇気で居場所づくりは誰にでもできるということを学びました。

学習会「出前寄席で学ぶ消費者被害」を開催

消費者被害の実例と対処術について楽しく学びました

那久寿亭良蔵さんによる落語 |

明治大学落語研究会OB会 |

消費者啓発員・坪田郁子さんからお話 |

質問には丁寧にお答えいただきました |

当日は、落語「消費者の切り札」と漫才「ネット社会の落とし穴」の演目で悪質商法の手口や対処方法などを楽しく分かりやすく伝えてもらい、その後、消費者啓発員の方に参加者からの質疑応答を交え消費者問題全般についてお話していただきました。

落語では、消費生活アドバイザーでもある那久寿亭良蔵さんが催眠商法(SF商法)の手口を具体的に紹介。

「身体に良いだし汁」「おいしい水になる浄水器」などを参加者の挙手により無料で配布し、最後に目玉商品として半額になっても高額な羽毛布団を売りつける方法などの事例の紹介と、クーリングオフについてもお話しいただきました。

漫才では、明治大学落語研究会OB会の"ブレザリオズ"のお二人が、怪しいサイトの見分け方や自衛方法などを紹介。

無料サイトやゲームサイトからアダルトサイトにつながり高額な会員料金を請求された、ネットオークションで代金振り込み後に連絡が取れない、などのトラブルを面白おかしく紹介し、注意喚起を呼び掛けました。

後半は、消費者啓発員の坪田郁子さんから、参加者からの質問に答える形で、身近な問題として注意しなければならないことを丁寧に説明していただきました。

誰を信じて誰を疑うか判断を間違うと大変、だまされないためには、初めに相手の言っていることの根拠をよく考えること、はっきりと「ノー」と言うことが大切、との説明がありました。

参加者からは、「落語や漫才で分かりやすく消費者被害について学べてよかった。」「講師の消費生活相談員の実例がとても参考になった。」などの感想がありました。

消費者被害の実例と対処術について楽しく学び知識を得て、賢く豊かに暮らすための生活力を高めました。

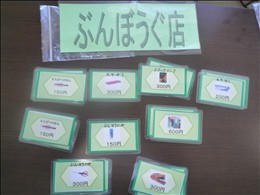

親子講座「心を育てるお金の話」~親子でお小遣いゲーム~を開催

お金を大切に扱うこと、消費者としての自覚を持つことの大切さを親子で学びました

|

|

|

|

|

この企画は、消費生活に関する正しい知識や基本的な考え方を身に付け、消費者力アップを図るオープン講座として開催。近年、多重債務やカードローン地獄に陥る若者が増えています。子どもの頃からお金を大切に扱うことや、消費者としての自覚を持つことの大切さについて、ワークショップ形式で学びました。

ゲームは、定額制のお小遣いをやり繰りして、「自分の欲しいものは今買う? 後で買う? 買わない?」と考えながら進めるシュミレーションゲームです。

子どもは考えながら買い物をして、臨時収入を銀行へ預けたり、足りなければ下ろしたり。それを1カ月のお小遣い帳を付けて振り返り、ゲームを通してお金の使い方を学びました。

ゲーム終了後、親向けに「お小遣いセミナー」を開催、子どもにはお金に関する楽しいクイズを行いました。帰り際には、講師より参加した子ども全員に、お小遣い帳が手渡されました。

親子で一緒に楽しみながら、心を育てる活動につながりました。

お小遣いってなあに?⇒ 家計の一部を任されることです。

買い物をするときは⇒「必要なもの(本や文房具)」「ほしいもの(ゲームや菓子など)」を区別し、「今すぐ買う」「後で買う」「買わない」を考えて、「やりくり」を学びます。

子どもの感想

「お小遣いを大事に使いたい」

「よく考えて使いたい」

大人の感想

「お金の管理を学ぶために任せてみる、という視点を知ることができました」

「お小遣いの渡し方についてとても参考になりました」