すべてのカテゴリ

消費者力講座を開催しました

「消費者力UP! あなたの常識・非常識」――賢い消費者になるために!

東都生協(コープ)組合員活動委員会では2011年度、消費生活全般の消費者力を高める連続講座を開催し、第8回消費者力検定を受検する目的で、検定試験前に3回、終了後1回の計4回の連続講座を開催しました。講座には延べ82人の参加がありました。検定試験は21人が受験しています。

第1回は、連続講座のガイダンスの後、自己紹介ゲーム・クイズを行い、衣生活、食生活、住生活、環境の基礎知識を学習しました。

第2回は契約・悪質契約サービスについて学び、グループワークで内容証明郵便を作成、葉書でクーリングオフを作成しました。

第3回では、ライフプランとファイナンシャルプランについて考え、金融商品、家計についても学びました。

第4回は、第8回消費者力検定結果、成績票、級認定証、解答解説を配付し、検定の振り返りをしました。消費者被害の現状の事例を共有し、悪質業者への対処方法として、必要ない物は明確に断ることを再認識しました。「断り方ゲーム」で断り方を学びました。

今後の啓発手法では、グループに分かれてゲームや紙芝居をしたり、新聞の記事を参考にしながら企画を立て、実際に企画書を作成し発表しました。

大事なポイントとして、新聞などの内容を見落とさないこと。リコール情報など見落としがち。気になる記事はファイリングしておく、インターネットで検索してみる、国民生活センターのメール登録をしておき、賢い消費者になること...と講師からアドバイスを受けました。

参加された方々が賢く生活していくため、消費生活に関する知識を幅広く学び、身近な地域での啓発活動や地域づくりにつなげていくことが期待されます。

|

日時・講師 |

会場 |

内容 |

|||||||

| 第1回 |

2011年9月28日(水) 広重 美希さん |

東京都消費生活総合センター17階 教室1・2 |

衣生活(クリーニングトラブル他)、食生活(食に関する安全と表示)、住生活(住生活の様々な契約)、環境(低炭素社会と環境ラベル) |

||||||

| 第2回 |

2011年10月13日 (木) 飯村 久美さん |

東京都消費生活総合センター16階学習室A |

契約・悪質商法・サービス。グループワークで内容証明郵便について、ハガキでクーリングオフを作成 |

||||||

| 第3回 |

2011年10月26日 (水) 下本 国子さん |

東京都消費生活総合センター16階学習室A |

生活経済(ライフプラン・金融商品・家計など) |

||||||

| 第4回 |

2012年1月12日(木) 広重 美希さん |

東京都消費生活総合センター16階学習室A |

第8回消費者力検定の分析「東都生協の消費者力」、第8回消費者力検定の解説、消費者被害の現状、ワークショップで 「今後の活動の生かし方(さまざまな啓発手法について)、グループ発表 |

||||||

第1回目の講座 |

第1回講座 |

第2回講座 内容証明郵便 |

第4回講座 |

第4回講座 |

第4回講座 |

介護学習会を開催しました

認知症を知ろう! ~正しく知れば怖くない~

学習会の様子 |

当日は21人の参加者があり、体験の一部を忘れる老化による"ただの物忘れ"とそのこと全体を忘れる"病気"認知症との相違や、介護家族を疲弊させる周辺症状(徘徊、妄想、不潔行為など)をどのように乗り切るのか、などについて学びました。

また、参加者は認知症のスクリーニングテストのひとつであるHSD-Rテスト(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)を実際に体験し、ビデオを鑑賞して、認知症の人へのより適切な接し方も学びました。症状の背景には不安や喪失感があることを理解して接する、受容的な態度で肯定も否定もしない、感情は保たれているという認識を持って接する、など、介護する側が寛容なこころで接することが大切であるとのお話でした。

講演の流れには認知症テストの体験、ビデオ視聴が組み込まれ、最後まで集中して聴くことができたようです。その後の質疑応答も、活発に行われました。

参加者からは

「認知症になっても人としての感情はある。そのまま受け入れることがとても重要であることが理解できた」

「具体的な治療法や薬の話が聞けて良かった」

――などの感想がありました。

くらし委員会では介護学習会第3弾として、2月28日(火)、文京シビックセンター地下2階研修室A・Bにて、「どう選ぶ? 介護施設 ~公的施設と有料老人ホーム~」を開催します。詳細は、組合員活動情報紙「ワォ」第168号をご覧ください。

東都生協 東京平和めぐりを開催しました

身近な地域で平和の大切さを知りました

「第五福竜丸展示館」では |

「東京大空襲・戦災資料センター」 |

今回は、水爆実験の被害を受けたマグロ漁船「第五福竜丸」と、推定10万人もの尊い命が失われた東京大空襲のそれぞれの惨状を知り、実相を学ぶこと、親子で平和について考える機会とすることを目的に、「第五福竜丸展示館」と「東京大空襲・戦災資料センター」をマイクロバスで回りました。当日は、高校生1人、小学生2人を含む16人が参加しました。

「第五福竜丸展示館」では、学芸員の市田真理さんに、1954年3月1日にビキニ環礁でアメリカが行った水爆実験によって被害を受けた第五福竜丸の展示に至るまでの経緯や、水爆実験による被害、また、福島第一原発事故の放射能被害などについてのお話を伺いました。市田さんは、核実験による影響が50年以上経った今もあることなど、核の脅威について説明されました。その後、館内の展示や展示館前広場の久保山愛吉記念碑、第五福竜丸のエンジンなどを見学しました。

「東京大空襲・戦災資料センター」では、1945年3月10日の東京大空襲に関するアメリカ軍が記録していた映像や当該者のインタビューなどが収められたNHKのVTRを鑑賞した後、学芸員の二瓶治代さんに、8歳で空襲に遭われたご自身の体験談を伺いました。当時の凄まじい状況をお聞きし、犠牲になった命を無駄にしないためにも、二度と同じ過ちを繰り返してはいけないと強く思いました。その後、写真や地図をはじめ、防空頭巾や防毒マスク、溶けたガラス杯、焼夷弾などの展示資料を、説明を受けながら見学しました。

参加者からは

「第五福竜丸展示館の学芸員の方に詳しく説明を聞き、あらためて放射能の恐ろしさを感じ、怖いと思いました」

「東京大空襲・戦災資料センターでのガイドの方のお話はとても衝撃的で、こんな悲惨なことが実際にあったのだと身につまされる思いでした」

「平和を維持することの難しさを学べたように思う」

「平和について考えることはいつの時も必要。こんな近いところで学べるのはとても良いこと」

――などの感想がありました。

自分たちが暮らしている身近な地域で、至近なところから平和を考えていくことの大切さを知る企画となりました。

「福島で起こった原発事故を考える」学習会を開催

福島第1原子力発電所事故に見る「犠牲の構造」

「この国の犠牲のシステムは、 |

本年3月11日の東日本大震災に伴って発生した福島第1原子力発電所事故の実相を探りながら、まだ収束も見えない原子力発電所(以下、原発という。)をどのように認識していけばいいのか、原発を今後どうしたらいいのか、一人ひとりが考える手がかりの一つとすることが目的です。当日は組合員51人が参加しました。

高橋氏は「原発は犠牲の上に成り立っているシステムで、今回の福島第一原発事故でそれがより明確になった」と指摘。

「犠牲のシステム」では、「ある者たち」の利益が「他の者たち」の生活、生命、健康、日常、財産、尊厳、希望などを犠牲にして生み出され、維持されます。

今回の事故で具体的に見ると、

・中央と地方という構造的な差別による犠牲

・原発に関わる労働者の被ばくの犠牲

・ウラン採掘・精製の過程での被ばくの犠牲

・放射性廃棄物処理での犠牲

――の4重の犠牲が生じていると解説しました。

また高橋氏は、国家が特定の人たちに犠牲を強いることで利益を得るという犠牲の構造を、歴史的に見る重要性も指摘。戦前の戦争が「神風神話」によって、戦後の原子力発電が「安全神話」によって、それぞれ国策として推進されてきた事実に目を向けます。

戦時中に国体維持のため、また戦後も日米安保のための捨石として、米軍基地を押し付けられてきた沖縄の歴史を振り返るとき、今は福島が捨石とされている、と強調。原発推進論者の論拠の一つに「潜在的な核抑止力として機能している原発を排除すべきではない」との考えもあることを指摘します。

そして、原発については、推進した人だけでなく、反対したけれども止められなかった人や無関心だった人にも、それぞれにおいて責任を自覚すべきと述べ、最後に、問題は誰が犠牲になるかということではなく、犠牲のシステムそのものをやめることが肝心であると結びました。

参加者からは

「原発が、政治的、経済的な国の思惑から成り立っていることをあらためて考えさせられました」

「事故の場合や処理の方法が分かっていないのに、原発を進めていることが一番問題と思います」

「沖縄、福島、基地と原発。戦前・戦中と、変わらない日本の体質がよく分かりました。私たち一人ひとりが犠牲を強いていることを認識して、少しずつできることから行動していくことが必要と思いました」などの感想が寄せられました。

丁寧なお話で、非常に内容が濃く、今回の福島第1原発事故について考える手掛かりを、いくつも頂いた学習会となりました。

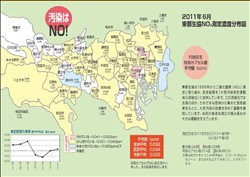

2011年6月のNO₂測定結果

東都生協組合員による空気中の二酸化窒素(NO₂)測定活動の報告

|

地図をクリックすると拡大画面が開きます |

2011年6月の測定結果は以下の通りです。

■測定日時:2011年6月2日(木)午後6時~2010年6月3日(金)午後6時

■配付カプセル数288個 回収カプセル数254個 有効カプセル数214個(回収率88.2%)

次回の測定は2011年12月1日に実施します。

人の健康に悪影響を与える汚染物質として、イオウ酸化物(SOx)、一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx)、炭化水素、浮遊粒子状物質(SPM、PM2.5)などが知られています。これらの汚染物質は主に自動車から出る排気ガスが原因です。

東都生協は、組合員が身近な所の空気の汚れを実際に測って確かめ、きれいな空気を取り戻すにはどうすれば良いかを考えていただくことなどを目的に、1988年から二酸化窒素(NO₂)測定活動を実施しています。

測定結果は「大気汚染測定運動東京連絡会」に提供。同連絡会では、生協の他さまざまな団体から集めた測定結果を基に、大気汚染の改善を求めて運動を展開しています。毎回の地道な測定活動の積み重ねが、こうした大きな運動を支えています。

宮城県表浜(牡鹿半島)で6回目の炊き出し支援

東日本大震災で被災した産直産地・メーカーへの復興支援活動

今回の炊き出しスタッフ、 |

野菜の詰め合わせ作業 |

お肉、産直たまごなど生鮮品もセット |

産地の方が米を次々と炊きあげます |

心を込めてお弁当を詰めました |

産地・メーカーの皆さんも一緒に作業 |

寒風吹きすさぶ中、長い列が |

順番待ちの方々に温かい |

今回の炊き出しメニューは |

野菜や生鮮品のセットを手渡し |

「もーもーティシュ」も |

備長炭で焼きあげた、 |

ほど近い石巻漁港も |

㈱マルダイ長沼の事務所。 |

東都生協(コープ)は2011年11月16日、宮城県漁協・表浜支所の事務所がある石巻市小渕浜地区で6回目の炊き出し交流を実施しました。

同地区に位置する産直産地、宮城県漁協・表浜支所と㈱マルダイ長沼は、今回の東日本大震災で甚大な被害を受けました。東都生協では、現地からの要望を踏まえ、6月から表浜の被災者に「元気」を届ける交流(炊き出し、支援物資提供)を実施しています。

◇ 弁当や生鮮品など約500食分を配付 ◇

今回は東都生協役職員と、取引先の産直団体、㈱コープミート千葉、(有)匝瑳ジーピーセンター、㈱加工連、JAみどりのから総勢約30人が参加。炊き出し場所は小渕浜地区のコンビニエンスストア駐車場に設置しました。

仙台に前泊した支援チームは、午前9時に会場に到着。気温1度と今年一番の冷え込みで、強風でテントや机が倒れそうになる中、取引先のチームと合流し、準備を始めます。現地の㈱マルダイ長沼や宮城県漁協の皆さんも手伝いに加わっていただきました。

今回は、炊きたてご飯のお弁当(豚肉しょうが焼き丼とサラダ)、生鮮品セット(産直たまご、豆腐、パックご飯、しょうがみそ漬け)、野菜セット約500食を用意。備長炭でその場で焼きあげたあじの干物のほか、日用品ではもーもーティシュ5箱パックも用意しました。

「炊き出し」案内は、現地の担当の方が当日朝8時、がれき撤去作業の際に声がけを行ったそうですが、配付予定時刻の30分前には長い列ができました。予定を30分繰り上げて午前11時に配付を開始し、正午前には用意した弁当、物資を全てお渡しし、終了しました。

なお、今回の炊き出し、支援物資提供でも組合員の皆さまからお預かりした東日本大震災支援募金を活用させていただき、皆さまの想いを現地にお届けしました。

東都生協では引き続き、東京に住む東都生協組合員と産地・メーカーの思いを一つに、被災地と被災産地・メーカーの復興に向けた支援活動に取り組んでまいります。

「Love & Peace音符とあそぼう♪Ⅲ」を開催

いのちの尊さと平和の大切さを心に共有しました

冨田沓子さんの講演 |

「Bonds Woodwind Quintet&さの |

世界で起こっている現状に目を向け、国際的な視野で平和を考えることを目的としたこの企画。

3年目の今年は、アムネスティの講演とピースコンサートを行い、当日は106人の参加がありました。

開演は午後1時30分。アムネスティ・インターナショナル国際事務局日本支部成長戦略担当で、地球サミット2012Japan副代表である冨田沓子(とみたとうこ)さんが、「責任ある世界の一員として、私たちにできること」と題した講演を行いました。

全ての人が人間らしく生きることのできる世界を目指し、日本国内での人権活動を活発化させようと奮闘されている冨田さん。パワーポイントやDVDを使用した映像を交えての講演は、ご自身の実際の体験も踏まえたとても分かりやすいお話でした。

「一人ひとりが行動することで世界を動かすことができることを多くの人が実感し、責任ある世界の一員として行動してほしいと願っています。」とお話を結ばれました。

休憩を挟み、午後2時25分からは、木管五重奏&サックスデュオ「Bonds Woodwind Quintet&さのみの」によるピースコンサート。多方面で活躍されているメンバーにより、「ダニー・ボーイ」や「リベルタンゴ」など多彩な楽曲が演奏されました。

平和を願いながら奏でられる、木管五重奏の響きを最大限に生かした聴きごたえのある演奏は見事でした。平和な未来のために紡がれた息の合った洗練されたハーモニーに、音楽の素晴らしさ、平和の尊さを再認識しました。

参加者からは

「講演での『貧困・飢餓・人権問題も人の手によってつくられたもの』というお話が印象的でした。私も平和について考え、人と話して心をつなげていき、その姿を見せていきたい」

「音楽は人々に強く訴える力があります。温たかい音色。感動しました。いろいろ辛いこともあるけれどホッとして、疲れた心が癒されました」

――などの感想がありました。

いのちの尊さと平和の大切さを心に共有できるように、世界にある現実を知り考え関心を寄せること、そして一人一人が今できることを考え実践していくことの大切さを感じる、素敵な一日となりました。

実りの秋、「食の未来づくりフェスタ」開催!

組合員、生産者など4,000人を超える参加者が集いました

東都生協(コープ)は2011年11月5日、五反田TOCビルで「食の未来づくりフェスタ」を開催し、東都生協の組合員や近隣の方々、産直産地の生産者やメーカーの方々など4,000人を超える参加者でにぎわいました。

消費者・組合員になじみ深い産地・メーカーが出店して商品の展示や試食・販売をしたり、ステージでは楽しいパフォーマンスやまぐろの解体ショー、そして体験・ゲームや交流など盛りだくさんの企画で熱ーいお祭り! となりました。

同フェスタは「いのちをつなぐ大切な食べものを未来へ受け継ごう」と進める「食の未来づくり運動」の成果を皆で確かめ、食の未来を考え、思いを広げる機会にしようと東都生協が主催。

取引先団体の東都生協産直生産者団体協議会、東都生協共生会の共催、東京南部生協・東都生協住まいる会の協賛で開催されました。

サブテーマは「絆~きっと、ずっと、なかま❤東都生協~」

フェスタ会場には、自慢の商品をアピールするメーカー、産地の様子や思いを直接語る生産者、説明を聞いたり試食して商品をより身近に感じたという組合員・消費者の楽しそうな笑顔がいっぱいでした。

また、東日本大震災で被災した産地・メーカー支援のための販売や応援メッセージ集めなどの企画にも、参加者からたくさんのご協力をいただきました。

安全で安心できる食を次世代に受け継いでいくためには、消費者と生産者が直接手をつなぎ、さまざまな交流の機会を広げ、産直(産地直結)の提携を強めていくことが何より大切と、あらためて実感し合えたイベントとなりました。

この日、さまざまに繰り広げられた場面をご紹介します。

❑見て・味わって! の展示・販売エリア

100を超える東都生協の産直産地・メーカーが出店し、組合員にはおなじみの商品がいっぱい並びました。会場内は、出店者の威勢のいい掛け声、あちこちからの良い匂い、買い物を楽しむ参加者の熱気に包まれていました。説明を聞いてあれこれ試食したり、実際に使い勝手を確かめられて、そしてフェスタ特別価格で購入できるとあって、みんな笑顔。買い物バッグを一杯にしている人の姿も目に付きました。

|  |

おなじみの産直産地・メーカーが対面販売 |

❑楽しいステージ!

ステージでは、楽しい企画が次から次へと...

◎オープニングは、東都生協・庭野吉也理事長のあいさつに続く職員有志によるソーラン節で元気にスタート

|

|

庭野吉也理事長が開会あいさつ | 東都生協職員有志がソーラン節を披露 |

◎楽しいマジックショー

|  |

マジックショーには参加者も出演 | 手さばきに思わず見入ります |

職人さんが見事な包丁さばきで、大きなまぐろ1本をさばいていきました。そして、試食には長ーい列。命に感謝しつついただきました。

|  |

あざやかな包丁さばき | これがまぐろの頭!? |

ビール好きの方が参加して、ビールの銘柄を当てました。

| |

参加者によるビールの銘柄当て |

最後の締めくくりは豪華景品が当たる大抽選会。自分の番号が呼ばれるのをワクワク待ちます。

| |

大抽選会 |

❑食育コーナー

「ちりめんモンスターをさがせ」「ミルクで科学(いつもの牛乳がびっくり変身)」などの企画に子どもたちが参加。新しい発見にビックリ!!

|  |

「ちりめんじゃこ」に含まれる生き物を探します | 探し出したちりめんモンスター、略して「チリモン」たち |

❑展示体験コーナー

「稲わらで作るミニリース作り」「国産大豆ぴったり計りましょうゲーム」「たまご☆いろ(色)いろ体験! 」「秋の味覚! 果物食べ較べ」など、参加体験型のお楽しみイベント・ゲームがいっぱい。

おとなも子どもも楽しみました。また、産地のパネル展示や自慢料理レシピの配布などもありました。

|  |

果物を食べ比べ | 麦わらでミニリース作りを体験 |

東日本大震災の被災地の状況や支援活動の様子をパネルやビデオで紹介したり、東北応援セットの販売、支援募金などが行われました。たくさんの方が被災地応援メッセージにも協力しました。

また、販売エリアでの売上金の一部は、支援募金に充てます。

|  |

被災地への応援メッセージがずらり | 東北応援セットを販売 |

❑じっくり考える・語り合うコーナー

別室ではじっくり交流したり、語り合う企画も行われました。

◎フェスタdeトーク

産地・メーカーの方と組合員がテーブルを囲んで交流する企画では「直接お話を聞いてよく分かったし、消費者の思いも伝えることができた」と好評でした。

| |

生産者と東都生協組合員がテーブルを囲んで交流 |

関心が高まる放射性物質。放射線の基礎知識や残留放射能自主検査の取り組みなどについて、東都生協の安全・品質管理部職員が解説しました。

| |

放射性物質について学びます |

若手生産者と東都生協の若い職員などが集い、これからの産直について語り合いました。

|  |

生産者と職員が5チームに分かれて討議 | 産直の課題について協同して解決に当たります |

「東都生協発 100万人のピースベル」に取り組みました

平和への思いをメッセージに!

東都生協では今年2011年も、9月21日の「国際平和デー」の夜に、家族や身近な知り合いと平和について語り、鐘を鳴らして恒久平和の実現を祈念しようという企画「東都生協発 100万人のピースベル」に取り組みました。

この取り組みは、東都生協が組合員に呼び掛け、過去に起きた戦争や現在世界で起きている地域紛争や民族紛争、また核の問題などについて考えるきっかけとしていただくことを目的としています。また、参加者から平和のメッセージを募りまとめて国際連合へ送付し、東京から世界平和を訴える活動を進めています。

事前に取り組みへの参加者を募り、申込者には平和活動の紹介資料や、平和のメッセージ記入用のカードなどをお届けします。今年は、参加者より計118枚の平和のメッセージをお寄せいただきました。カードはまとめて国連へ送付し、東京から世界平和を訴えます。

★国際平和デー(International Day of Peace):

国連が定めた平和の記念日。2002年からは毎年、9月21日を「国際平和デー」に定めています。以後、全ての国と人々にとって共通の理想である国際平和を祈念、推進していく「世界の停戦と非暴力の日」となりました。全ての国連加盟国、国連機関、地域組織やNGO、そして個人に対して、この日を適切な方法で祝い、この日一日は敵対行為を停止するように国連が呼び掛け、働き掛けています。

参加者から寄せられた平和のメッセージカードの一部を紹介します。

※画像をクリックすると拡大画面(PDFファイル)が開きます。

|  |  |  |  |

|  |  |  |  |

|  |  |  |  |

|  |  |  |  |

|  |  |  |  |

|  |  |  |  |

「防災知っ得! 講座パート1」応急救護体験・AED講習を開催!

実践型式の応急救護を実践体験しました

患者へのAEDの電極パッドの |

三角巾の巻き方を実践体験 |

小石川消防署の消防士3人の方による実践型式の応急救護を学ぶ今回の企画には、組合員16人が参加しました。参加者のうち3人ほどは、AEDを扱った経験があるようでした。

救急隊からは、なぜ心肺停止状態での心臓マッサージが急務となるか、またAEDの役割について説明がありました。AEDは、自動体外式除細動器(Automated External Defibrillator)という医療機器。

AEDには、心臓がけいれんしている状態を止めるため、一時的に電気ショックを与え、心臓に正常なリズムを取り戻させる機能があります。AEDを作動させた後は、併せてすぐに心肺マッサージをしなければなりません。また、救急車が到着するまでは、マッサージを続けなければなりません。

そのためには人手が必要。目の前で倒れてしまっている人を発見したら、まず声を掛け、どのような状態か見分けます。

「意識なし」「呼吸なし」「体温はまが温かい」と分かれば、周りの安全を確認します。手助けして欲しい人をはっきりと指名し「あなた、救急車を呼んでください」「そちらの方はAEDを探して持ってきてください」と明確に意思表示する必要があります。

講習では併せて、普段の生活の中でのけがの対応として、三角巾の使い方を習得。骨折、深い切り傷に有効な三角巾の巻き方を実践体験しました。

参加者からは、「やはり、見る、聞く、体験すると急な対応で慌てないで行動できると確信できた」「今度、消防署の救命講習も受けてみます」などの感想がありました。