すべてのカテゴリ

きょうされんと東都生協との交流会を開催しました

福祉政策の現状を知り、共同作業所商品の普及を目的に開催

|

|

|

|

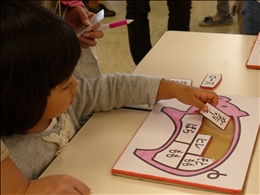

共同作業所の方々との交流を通して福祉政策の現状を知り理解を深めること、共同作業所自主商品の普及を進めることを目的に、東都生協はきょうされんとの交流会を2013年11月28日、調布市文化会館たづくりで開催。当日は、きょうされん(※)からは13人、東都生協組合員37人が参加しました。

※きょうされん:障害のある方々の社会参加を進める全国組織(旧称:共同作業所全国連絡会)です

最初は、箱の中身を当てる人を予想するゲーム 「当たるのだ~れ?」

共同作業所職員と東都生協職員5人の代表者が、箱の中身を触って何か当てるゲームで会場が盛り上がりました。

続いて参加した4つの作業所から、仕事の内容や商品を製造する様子、地域活動などを紹介しました。

後半は、共同作業所職員・通所者と組合員が4つのテーブルに分かれ交流。

共同作業所の商品の良さや商品作りへの熱い思いを伝える30秒コマーシャルを作りました。

最後は、お楽しみの作業所商品の販売会!

実際の商品を手に取り、あらためて商品の良さを実感。開始してまもなく売り切れてしまう商品もありました。

参加者した組合員の声

- 障害のある方々が頑張っていることが分かりました。また、障害のある方々が働ける場所があること支えていくことが大切だと思いました

- 作業所のことは知識として知っていましたが、直接お話しすることで、作業所の必要性を実感できました。とても楽しくあっという間の3時間でした

- やはり実際にお会いしての交流はよいと思いました。これを機に、作業所の現実や状況を広く伝えていきたい

東都生協は、障害のある方々の社会参加を進める全国組織「きょうされん」(旧称:共同作業所全国連絡会)と、共同購入事業や組合員活動などをさまざまな場で協同を進めていきます。

◇きょうされん国会請願署名にご協力ください (2014年1月20日~2014年3月29日)

署名用紙 ダウンロードはこちらから

◇きょうされん国会請願署名と「リサイクル洗びんセンター」の支援募金ご協力のお願い

松代大本営地下壕見学に行ってきました

第2次世界大戦の末期、軍部が本土決戦最後の拠点して計画した秘密地下壕

地下壕の内部 |

平和への思いを新たにしました |

今回の参加者全員 |

松代大本営とは、第2次世界大戦の末期、軍部が本土決戦最後の拠点として、極秘のうちに、大本営、政府各省等を長野県の松代に移すという計画の下に構築したものです。

当日は、コープながののガイドで象山地下壕、舞鶴山地下壕(天皇御座所)、「れきのみち」(長野俊英高等学校郷土研究班松代大本営等資料展示館)などの見学を行いました。

参加者からは、

「戦争経験者も減る中、事実を知る機会が少なくなり忘れさせられつつあります。しかし、後世の平和のためにも知った事をこれから伝えていくことをしていかなければならないと思います。」

「この壕が完成しなくて良かった。完成していればもっと多くの犠牲が出ていたかもしれない」

「ぜひ、若い世代の人に戦争と日本は68年間平和であったということは考えてもらいたい」

などの感想がありました。

組合員の世界平和への願いを国連に届けました

今年も世界恒久平和の実現を祈念して「東都生協発 100万人のピースベル」を実施

国連に組合員の世界平和への願い |

国連広報センターの方(中央)と |

取り組みで寄せられた平和のメッセージカードは、2013年10月28日、日本国内の国連機関の一つである国連広報センター(渋谷区)に直接お届けしました。

今年は組合員から120枚のメッセージカードが寄せられ、お子さんのイラストや英語でのメッセージなどもあり、世界平和を願う組合員の強い思いが伝わってきました。

日本のワインを支える㈱ルミエールを訪問!

日本ワインは和食によく合い「和飲」とも。特に白ワインと寿司の相性は格別!

ワイン用ぶどうの垣根栽培 |

登録有形文化財の石蔵 |

お楽しみの試飲 |

ワイン用ぶどう(デラウェア)はヨーロッパ式に垣根栽培されていて、その絞りたて果汁の甘さに驚かされました。

樽が貯蔵されている地下セラー、石を積んで造られた石蔵も視察。この石蔵は国の登録有形文化財に指定され、現在もここでは昔ながらの製法でワインが造られています。

石蔵仕込みのワインには独特の風味があり、㈱ルミエールでしか味わえない老舗の味を楽しみました。

日本のワインは和食によく合い、特に白ワインと寿司の相性は格別だそうです。皆さんも食卓に国産ワインを取り入れてみてはいかがでしょうか。

みんな、ひたち野農協のファンになりました!

れんこん収穫体験~東都生協ならではの農業体験

ひんやり気持ちのよい水の中 |

大きいの取れた! |

当日は天候に恵まれ、渋滞もなく、終始スムーズに行動できました。現地では、暑い中、皆さんから気持よく迎えられ、ひんやり気持ちのよい水の中でれんこんを収穫。「大きいの取れた!」とテンションも最高潮に。

その後、れんこんのサラダや天ぷらをはじめ、新鮮な野菜の漬け物などおいしい手作り料理をいただきながら、昼食交流を行いました。

「れんこんの収穫は、東都生協でなければ味わえない体験。楽しい中にも生産者の大変さがよく分かりました。料理もとてもおいしかった」と、参加した33人には実り多き一日となりました。

夏の風物詩・高原露地トマトの里を訪ねて

久保産直会の露地トマトで暑い夏も元気に!!

今年は異常気象でトマト収穫量が減少 |

トマトを持ってみんなで記念撮影 |

出発時は雷雨でしたが、小諸ではうそのように雨は上がり、生産者の笑顔と爽やかな風に迎えられました。

ハウス栽培と違って作柄はお天道様次第。サンロードという品種は作るのが難しく「今年の異常気象で数量も減り、しっかりとお届けができなかった」という生産者とともに畑を見学。

昼の交流会では産地のごちそうに歓声を上げ、野菜の花当てクイズで盛り上がり、楽しい時間はあっという間...。

参加者は「こういう本物の商品をこれからも届けて」「このトマトがあるから暑い夏も元気で過ごせる。頑張って」とエールを送り、帰り際には「ありがとう」の言葉が響きました。

今日の出会いは一生の宝物。来年もこのおいしさを心待ちにしています。

家庭でも焼ける おいしい天然酵母パン

夏休み親子で楽しくパン作り

親子でパンづくり |

みんな大満足 |

井草イーストブロックは2013年8月21日、井草地域区民センターで「親子でパンランチ」を開催。講師は自宅でパン教室を開く高橋恵美子さんです。

今回は、1次発酵に半日掛かる(※)天然酵母パンに挑戦!

親子(総勢18人)は4つの班に分かれてパン生地を成形、2次醗酵させて焼き上げました。

出来上がったあんこパン、黒糖くるみパン、チーズ入りにんじんパン、ピタパンサンドに、みんな大満足。

「天然酵母のパンは家ではなかなか作れないので企画してくれて良かった」という声に、主催者も「夏休みに親子で楽しめるパン作り、喜んでもらえてうれしい」と話していました。

参加者は「北海道産小麦粉パン用粉」「ホシノ天然酵母」、てんさい糖・塩・水だけで、おいしいパンが家庭で焼けることが分かり、感激していました。

※この企画では講師が前日に1次発酵させた生地を使用

福島県の産直産地・でんでん倶楽部の視察訪問を実施

農地の除染など、安全・安心な農産物生産に向けた取り組みを確認

梨畑の視察で生育状況を確認 |

産地側が取り組みを詳しく説明 |

きゅうりのハウスで作付けの説明 |

ドライ野菜の乾燥加工場 |

「でんでん倶楽部」は ㈱ジェイラップのブランド名です。同社では「厳密な栽培ルール」のもと、稲作農地の除染作業など放射能対策に積極的に取り組んでいます。

この日は、同産地の取り組みや農産ガイド(法令や東都生協の基準に適合した栽培計画)について説明を受けた後、梨ときゅうりの畑(ハウス)を視察。種類豊富な梨は2月まで収穫できること、3・11福島第一原発事故の影響が贈答品にも出ていること、霜の被害について聞き、厳しい状況の中でも努力を惜しまない姿勢に、梨農家としての自信が感じ取れました。

きゅうりとミニきゅうりの3カ所の畑では、工夫を凝らした栽培方法やそれを支える技術に感心するばかり。

昼食・懇談後は、野菜・果物の乾燥加工場・放射能検査施設・ぼかし堆肥場を見学。酵素を壊さない25度乾燥や米の放射能検査体制などの説明の他、伊藤俊彦社長からも放射能について話を聞きました。

今回の参加者は、全員、福島の現状とでんでん倶楽部を知りたくて来た人たち。

「福島は安全か自分で確認したかったが、確認できた」

「安全性だけでなく、何か役に立つことがあればと思い参加した。東都生協は検査をしているので安心して食べられることを人に伝えていきたい」

「愛情を持って畑を育てていて感動した。乾燥野菜も素晴らしい」

などの感想が寄せられました。

「メーカーに聞く、アレルギー対応商品の秘密」

アレルギー対応について学ぶ会が、人に優しく環境に優しい石けん製品などを製造する太田油脂㈱を招き学習会開催

|

同社は愛知県岡崎市にあり、「なたね油」「エゴマ油(しそ油)」などを製造しています。アレルギー対応商品の開発は2006年11月に立ち上げ、2007年2月からMSシリーズの販売を開始しました。

同社では自社工場ではなく、約20社に商品の製造を依頼。規制が多いため、製造工場を探すのには大変苦労したそうです。さらに、自社工場ではないため製造から出荷まで細心の注意を払い、アレルギー検査も細かく実施し、少しでも分かりやすく正確な情報に基づく表示を心掛けています。

また、「アレルギーの子どもだけではなく、みんな一緒に食べられる商品作り」を目指しています。

【MSシリーズのコンセプト】

・香料・着色料・化学調味料を使わない

・表示対象25品目+ごま・米・じゃがいもを表示する

・製造ロットごとにアレルギー検査をしている。

・製造環境の情報を開示している。

【東都生協で扱っている商品】

「カリカリスティック(さつまいも味・かぼちゃ味・ポテト味)」

「おかかせんべい」

「サクッとコーンクッキー」

「こめせんべい」

「こめぽんせん」

「食の未来づくりフェスタ」で産地・メーカーと盛大に交流

産直産地・メーカー120団体が参加し、五反田TOCビルでフェスタを開催

|

大にぎわいの販売・展示エリア |

|

遠くから参加した産地・メーカーの方々 |

|

産直生鮮品で組み上げた"宝船" |

|

お肉の部位パズルに挑戦 |

|

場内には"はざかけ"も登場 |

|

レトロな足踏み脱穀機で脱穀体験 |

|

若手生産者とも交流 |

|

秋田県立大曲農業高校の皆さんも出展 |

|

新ブランド「わたしのこだわり」 |

今年も大盛況でした!! |

毎年恒例となったこのフェスタは、消費者と生産者の交流を通じ食の安心を次世代へ受け継ぐ「食の未来づくり運動」の一環として東都生協が主催。

取引先団体の東都生協産直生産者団体協議会、東都生協共生会が共催し、東京南部生協・東都生協住まいる会が協賛しました。

東都生協の産直産地・メーカー121団体が出展。産直・国産品をはじめ自慢のこだわり商品が並び、賑わいを見せました。

商品づくりにかける思いやこだわりを熱意を込めて説明する生産者や、産地・メーカーの方とじかに話す来場者で、場内は活気にあふれました。

東都生協の新ブランド「わたしのこだわり」コーナーでは、東都肉餃子、東都鶏ごぼうしゅうまい、東都芋けんぴなどプライベートブランド商品12品について、職員がこだわりを説明。

新ブランド「わたしのこだわり」では、安心でおいしい食卓を実現するため、作り手と共に「組合員の食のこだわり」に応えていくことを基本としています。試食には行列ができ、交流コーナーでは組合員と生産者が直接、意見を交わす姿も見られました。

また「商品総選挙」として、組合員が投票した"東都生協お気に入り商品ベスト40"が発表され、第1位に「八千代牛乳」[千葉北部酪農農業協同組合]が選ばれました。2位は「高原露地トマト」、3位に産直たまごを使った「たまごプリン」[茨城乳業㈱]、以下、4位「金芽米」・5位「東都もめん豆腐」[(有)須黒食品]が続きました。

設立40周年の今年は、特設コーナー「ギャラリーとーと40」が設けられ、東都生協40年の歩みを振り返るパネルや機関誌・情報誌バックナンバーを展示。

併せて「東都生協未来予想図」として、組合員と生産者がそれぞれ東都生協に寄せる思いを、付せんに記入してボードに貼り付けるコーナーも設けられました。このほか東日本大震災の被災地支援の取り組みが展示されました。

体験コーナー「とーとらんど2013」では、脱穀作業の体験コーナーも。昭和初期に使われた足踏み式脱穀機を使って脱穀から精米までの作業を体験し、子どもからおとなまでお米ができるまでについて楽しく学びました。

このほか、牛肉・豚肉・鶏肉の部位を楽しみながら学ぶパズルや、東都生協と産直産地が全国展開する「新世代チャレンジプロジェクト」や、北海道の広大な敷地を生かした環境保全型畜産「北里八雲牛」の取り組みを紹介するコーナーも設けられました。

参加した組合員からは、「試食でおいしさが確認できた」「子どもが脱穀体験に大喜びだった」「産地訪問や講習会でお世話になった生産者と再会できてうれしかった」「TPPに反対する生協として存在価値を高めていきたい」との声が聞かれました。

食の未来を確かなものにするために、組合員と生産者が手を取り合う産直(産地直結)のつながりを強めていくことの大切さを、みんなであらためて確認し合いました。