食と農

2009年度 飼料米栽培産直交流会に参加しました!

2009年度参加者の感想

田植え |

稲刈り |

東都生協(コープ)では2009年度、豚に与える餌に配合する飼料米の栽培・産地交流を行いました。米作りの作業の他、生産者との交流や、豚肉の食べ比べや学習会など多くの取り組みを行いました。その時の作業の様子と、参加者の感想をご案内します。

※画像をクリックすると拡大します

- 稲穂の先にたくさん見えるものがありました。頑張ろう! こめ豚! 頑張ろう! 生産者! 頑張ろう! 消費者!

- 子どもたちが田植え~稲刈りと生長する飼料米を作る体験をして、小さいなりに食べものを育てる大変さを知り、食べものを大切にすることができるようになればいいなと思います。

- 皆さんと接し、自然と関わって生活していると心が温かい人になるのかなぁと感じました。

- 「米」「日本の農業」の大切さを感じさせていただける貴重な体験ができました。2~3回参加すると心の故郷になります。

- 初めての田んぼ。にゅるっとした感触は今でも覚えています。腰をかがめて、1時間弱の体験でしたが、農家の方の大変さが理解できました。稲刈りでは、鎌を手に持ち稲を刈りました。奥まで行ってもまだまだ残っていて、一方コンバインの方は同じ時間で全てを刈り上げて、昔の人は手作業ですごく大変だったと思いました。機械の力はすごい。時間をかけて稲刈りをしても米の量はそんなに多くはなく、時間と労力がずいぶん費やされてしまう大変な作業だと思いました。生産者の苦労が伝わります。それを知らないと食の有り難さを感じられないと思います。

- 水田を見たこともなかった子どもたちに、緑(自然)の多い中、泥水の中に入って稲を少しずつ植え、頑張った分だけ水田に植えた稲を見た時は達成感で一杯になり、親子ともどもうれしかった。今回の体験で、食べられることの有り難さを子どもなりに受け止めてくれていたらいいなと思います。

JAやさと農業体験 野菜コース 参加者してよかった!

JAやさと農業体験 野菜コースの様子

苗植え作業の様子 | 収穫作業の様子 |

参加者の感想

- 土が軟らかくて驚いた

- 生産者の生の声が勉強になった

- それぞれの作物の収穫方法、時期が分かって面白かった。市場に出す物はその流通期間も考慮していることがあらためて実感できました。

- 最初に自分で植えた苗の成長に驚きます!

- 消費者はわがままに、生産者に安全を求めますが、生産者にも生活があり、それでも、できるだけ安全なものを提供するために努力をしている。消費者もそれを知り、購入という協力をしていかなければならないと思う。

- やさとは訪れるたびに癒される素晴らしい場所です。農家の皆さんも皆温かく迎えてくださるので、また行きたくなります!

- 「農業体験」というとどうしても、農業に興味がある人や食に興味のある人が参加するイメージがあるので「行かず嫌い」な人もいると思います。知らない土地に行って、そこで暮らしている人と交流してみると、いろいろ見えてくるものがあるものです。

休耕田に実りを! 田んぼの学校 第1回目

田んぼの学校 第1回目

東都生協が産直産地、(農)船橋農産物供給センター(千葉県)のご協力の下で進めている農業体験企画「たんぼ作りからの米作り」。

2009年の9月には「みんなの再生田第1号」と参加者みんなで名付けた田んぼでの稲刈りも終了し、おいしい米がたくさん取れました。今年は「みんなの再生田第1号」での米作りはもちろんのこと、新たに「みんなの再生田第2号」を作り、稲作に取りかかります。

作業前の休耕田を5月の田植えに間に合うように田んぼにします 「悪天候ですが、少しでも作業を進め |

今年最初の作業となるこの日は、朝から雨・風が強く、しかも途中から雪になるほどの悪天候だったにもかかわらず、東都生協からは41人、(農)船橋農産物供給センターの参加者や生産者を合わせて69人の参加がありました。

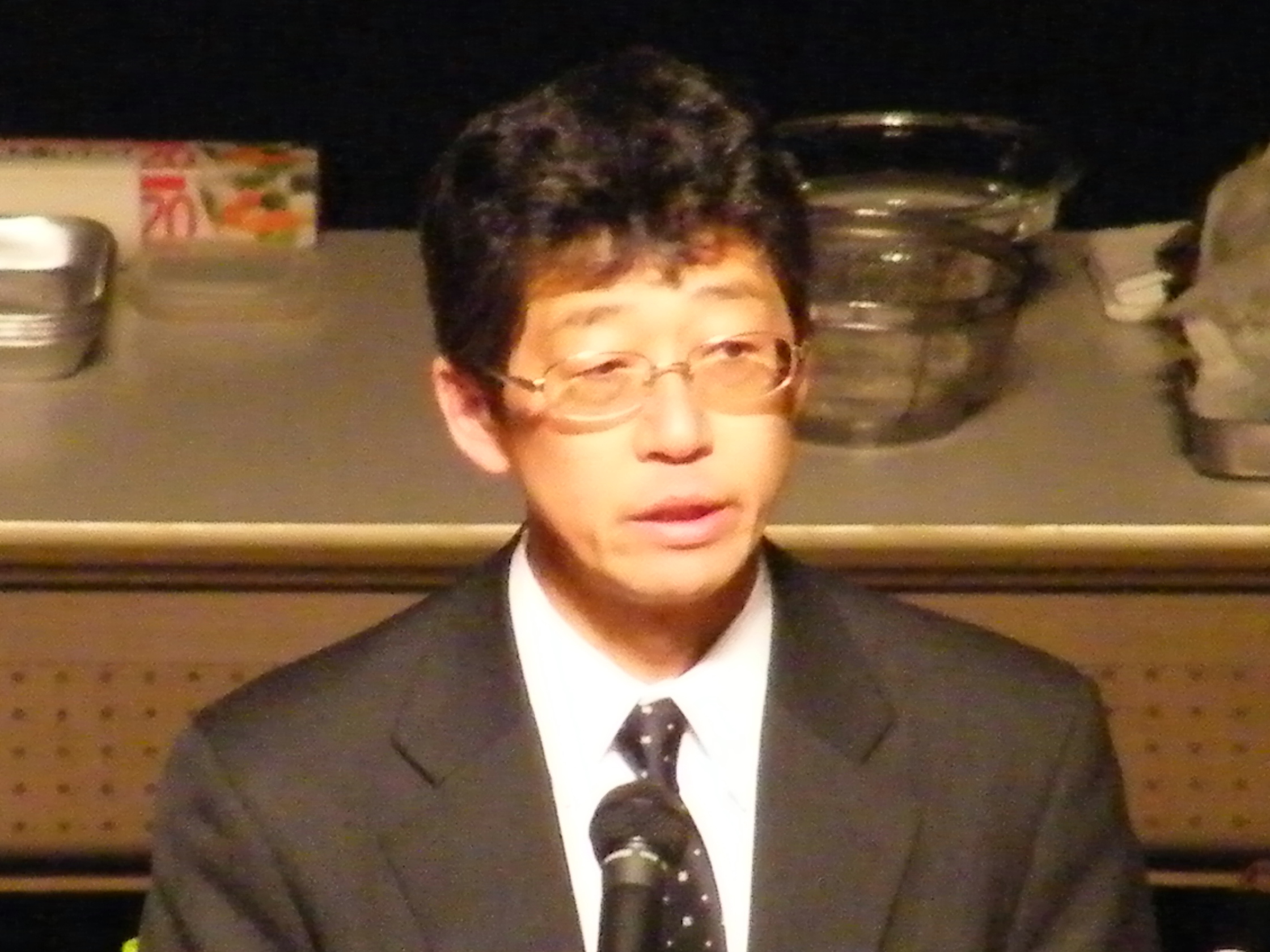

はじめに(農)船橋農産物供給センター代表理事の飯島さんが企画主旨を説明。

今年は米作りだけではなく、ビオトープ管理士の方を招いて自然との関わりについても学びました。ビオトープ管理士の是永(これなが)さんは、「この取り組みは自然保護に直接貢献できる活動」と説明。将来的には、この「みんなの再生田」で参加者自身による自家栽培ができることを目指しています。

ビオトープ管理士の是永さん。 | (農)船橋農産物供給センター | 右側が「みんなの再生田1号」 |

草刈り機の使い方や | スコップ・鍬、自分の手 |

子どもの参加者も頑張って |

今回はここまで! これからも田んぼの学校の様子をご報告していきます。次回は3月13日(土)に、同じ作業を行います。どこまで田んぼに近づくか、お楽しみに!

畜産農家にエールを贈る「MOMOタオル贈呈式」を開催

MOMOタオル贈呈式

東都生協(コープ)は畜産農家を応援するため、消費者から生産者へ搾乳作業に使用するタオル「MOMOタオル」を届ける取り組みを毎年行っています。さらに今年度は、12月を「MOもう~1本月間」と位置付け、「牛乳をもう1本飲んで、畜産農家にメッセージを贈ろう」と呼び掛けたところ、7,012枚のタオルと、725枚のメッセージカードが寄せられました。

2010年2月24日、東都生協の組合員13人がタオルとメッセージを贈呈するため、「八千代牛乳」を生産する産直産地千葉北部酪農農業協同組合 高秀牧場を訪問しました。

現地では、千葉北部酪農農業協同組合の賀川職員と生産者の高橋憲二さんが出迎えてくれました。

早速、タオルの授与式が行われました。組合員の代表として参加者の子どもたちから、いつも安全でおいしい牛乳を作ってくれる生産者に感謝の気持ちを込めて、メッセージカードとタオルを高橋憲二さんに手渡しました。

続いて千葉北部酪農農業協同組合より、東都生協にタオル寄贈への感謝状をいただきました。

同農協代表理事組合長の服部一幸さんからは「千葉北部酪農農業協同組合では85度から始まった殺菌温度が、年々高まる牛乳品質とともに78度、75度へと、より加熱のダメージの少ない生乳に近い状態の殺菌方法に改善してきました。この牛乳品質改善には、皆さまからいただくタオルが多いに役立てられてきました」とのメッセージをいただきました。

参加者は、組合員のタオルが役に立っていることを実感しました。

その後、高橋さんから高秀牧場の概要をお話しいただき、指定配合飼料の他にとうもろこしや麦を作り、サイロに保管し自前の飼料も食べさせていることや、飼育する際の工夫や苦労など組合員の質問に答えながら見学しました。

また、牛の排泄物を液肥にして、地域の稲作農家、牧草畑、野菜畑に散布し地域循環型の畜産に取り組んでいることなどの説明などがありました。まだ課題はあるものの、低コストで再資源化した排泄物を利用して、地域の活性化や環境保全、そしてこの取り組みに賛同してくれる消費者の消費拡大につなげたいと、展望が話されました。

千葉北酪農農業協同組合から、東都生協に感謝状が授与されました。

※写真をクリックすると拡大画面が開きます

タオルとメッセージを届けました | 組合員の思いがこもったメッセージ |  生産者からの感謝状 |

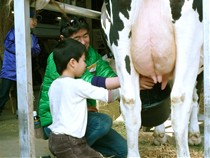

牧場見学、昼食をしながら生産者と交流した後、午後から参加者は酪農体験にチャレンジ。

搾乳体験は高橋さんからやり方を教わりました。間近で見た牛は大きくてちょっと恐くてなかなか近づけない子もいましたが、恐々さわると牛のおっぱいは温かく、優しく握るといっぱいお乳を出してくれて大感激でした。

また、タオルで牛の乳拭きする様子を見ることもでき、自分たちが贈ったタオルが、どのように役立てられているのかを知ることもできました。

餌やりでは子どもたちが大活躍。柵の中にいるとはいえ、たくさんの牛に近づくのは勇気がいること。初めは恐る恐るでしたが、だんだんと慣れていき、「たくさん食べてね」と思いを伝えながらの餌やりができました。※写真をクリックすると拡大画面が開きます

牛舎には子牛もいました | 牛さん、草を食べてね | お父さんと一緒だから恐くないよ |

酪農を取り巻く状況が厳しい中、高橋さんは明るく前向きに酪農に対する思いを語ってくれました。良い牛乳を作るためには、牛のどんな細かい動き、サインまで見逃さないこと。牛と心を通わせることができれば、いい牛乳が生産できる、牛は裏切らない、という話に参加者は皆、真剣に聞き入っていました。

参加者からは「酪農での苦労や工夫していることを具体的に聞くことができ、勉強になった」「生産者が牛を大切に育てると、牛もそれに応えてくれていることが分かった」

「大変な経営状況の中でも、夢、明るさ、情熱を持った生産者がいて、そのおかげで日本酪農が守られ、発展していくことが分かった」などの感想が寄せられました。

生産者と消費者が、互いの立場を理解し合い、感謝し合うことができた今回の企画。お互いに貴重な時間を過ごすことができました。

皆で記念撮影 |

2009年度JAやさと農業体験・米コース、参加してよかった!

2009年度 JAやさと農業体験・米コース参加者の感想

田植え

|

|

草取り

|

|

|

収穫体験

|

|

稲刈り

|

|

脱穀

|

収穫祭

|

|

参加者の感想

地元の農協の方々とNPO法人の方々のお力があってこそ! ということを実感しました。

体験することで、より米や野菜に愛着が湧き、食べものを大事にいただこう! という思いが強くなりました。

都内在住者にとって、農業はなかなかできない体験。参加も月1回程度だったので、共働き・子持ちの私たちも精神的な負担がなく、楽に通うことができました。また農業だけではなく、さまざまな収穫体験ができ楽しかった。

毎日食べている米がどのようにできているか知ることができます。JAやさとは自然がいっぱいで、心が洗われ、とてもリラックスできます。

東京育ちの私たちでしたが、自分たちの田舎に帰る気持ちで参加しました。旅行ではなく労働や仕事でもなく、田舎に帰る気持ちで毎回気軽に参加できました。初心者の方でもぜひ参加してもらいたいと思います。

JAやさとの交流訪問は東京からすごく便利です。こんなに近いところに素敵な故郷ができた感じです。

どんなに疲れていて「明日早起きで田んぼなんてムリ!」と思っていても、来るとすごいリフレッシュできる。田んぼの緑とても目に優しくて疲れも忘れ、エネルギーが充電される感じ。

自然豊かで行ったら必ず好きになるし、癒やされます。

自分たちの植えた苗が大きく育っていく様子を見られるのはとても楽しい。米を育てる他にもいろいろな企画を用意してくださり、やさとの自然、また、朝日里山学校の素敵な雰囲気も味わえてとても充実した企画だと思います。だまされたと思って一度来てみてください。絶対にJAやさとが大好きになりますよ!

今後、農業が見直される時代が来ると思いますが、ぜひ一度ご自分で体験されることをお勧めします。JAやさとの自然と原風景(朝日里山学校含む)はとても心地よく、心が癒やされる素晴らしい体験ですよ。自分が作った米がこんなにもおいしいと感じることのできる体験をぜひ一度味わってみてください。

産直米を食べて田んぼを元気に-田んぼの生きもの宣言-

生協・産地・団体・米穀事業者・行政が協同して環境保全型農業を推進

|

|

|

|

|

|

|

このマークは、生物多様性によって人と田んぼが支えられていることを表わしています。背景の色は、水の青、植物の緑、大地の茶です。私たちが目指すべき「なつかしい未来」を象徴しています。 |

■産地の取り組みを応援します

|  |  |

2009年12月15日、JA新みやぎ・田尻支店(宮城県)で、「たじり田んぼの生きもの宣言」が発表されました。

田尻地域では30年ほど前から農薬の使用を抑えた環境保全型農業を進めてきました。10年ほど前からは田んぼの生き物調査を行い、生産者自身が田んぼの生き物たちに目を向けるようになり、5年前からは消費者も一緒に調査を行っています。

そして2009年4月、産地や生協のみならず、流通や精米を担う米の卸業者や行政も加わって、田んぼの生き物調査プロジェクトが発足し、4回にわたる定期的な田んぼの生き物調査と数回の話し合いを経て宣言に至りました。これは、日本で初めての、田んぼの生き物と共生した農業を進めるための宣言となります。

■田んぼの生きもの調査が形に

|  |  |

カエルやアメンボ、クモなどが害虫を捕食し、イトミミズや微生物が豊かな土を作る。そんな生門門ものたちの力をうまく利用することで、農薬や化学肥料の使用を抑えることができます。

田んぼの生きもの調査を行うことで、いろいろなことが分かってきました。冷害の年はトンボの羽化の時期が遅れること、使う農薬の種類によってトンボの数が異なること――まさしく生き物たちは、科学的なデータよりも多くのことを語ってくれます。

生き物を育む取り組みは少数の生産者や一部の田んぼだけで行うのではなく、田尻のように地域全体で取り組む必要があります。田尻の生産者の皆さんも、これまでの生きもの調査や、農法への応用など地道な活動が消費者に広まるということで、今回の宣言に大変期待しています。

■生産者からのメッセージ

| 田んぼの生きものが食の安全と環境を語る 佐々木陽悦(生産者・田尻地域田んぼの生きもの調査プロジェクト実行委員長) |

宮城県大崎市田尻地域の環境保全型農業は、30年ほど前の水稲の空中散布中止やダイオキシン系農薬排除の運動に始まります。10年ほど前、6月の水田をミジンコを大きくしたような生き物がたくさん泳いでいることに気付きます。「タマカイエビ」です。

ユスリカを食べにツバメが乱舞し、6月末にはメダカやフナの稚魚が泳ぎ、夜には稲穂を登ってトンボの羽化が始まります。

生き物はウソをつきません。生き物調査をすることで、化学合成農薬や化学肥料を削減した栽培方法が生き物の種類や数に反映するなど、生き物が食の安全や環境のモノサシとなることが分かってきました。

生協の組合員の皆さまと一緒に始めた調査活動の中から「田尻地域田んぼの生きもの調査プロジェクト」が結成され、生きものが豊かな田んぼで生産された米に、全国で初めて「生きもの宣言マーク」を表示することを決めました。

今年2010年は国連が定めた「国際生物多様性年」です。農業は人間の生存にとって必要な食料の生産を行うと同時に、地球上の多様な生きものの生息環境を保全します。このような環境保全型農業を一緒につくっていきましょう。

■「たじり田んぼの生きもの宣言マーク」が付く産直米

|  |  |

たくさんの生き物を育むように、地域全体で環境に配慮した農業に取り組んでいる宮城県田尻の産直米に「たじり田んぼの生きもの宣言マーク」を付けます。 ※商品名・価格などは2010年3月2回時点のものです。

高台から見た田尻地域(宮城県大崎市)

消費者と生産者が楽しく交流! 「第27回 生産者と組合員と職員との交流集会」を開催しました

第27回 生産者と組合員と職員との交流集会

司会も生産者・組合員・職員で協力 |

庭野理事長より開会あいさつ |

人気のコウケンテツさん |

トークも盛り上がります |

さすがプロの腕前、おいしそう! |

田んぼの生きもの宣言報告 |

組合員のリレートーク。 |

生産者も消費者との交流が楽しみ! |

冒頭に、東都生協の庭野理事長より開会あいさつ。

「2008年から進めている食の未来づくり運動では、持続可能な食を実現していくための行動提起を発信しています。この場は、生産と消費の現場を近づけ、国内農業が元気になることが食の未来につながることを広く伝えたい。『食の未来づくり 聞こう! 話そう! つなげよう!』というテーマで開催した。生産者と消費者がお互いの現状を打ち明け、どんな取り組みができるのか話し合い、一緒になって現在の食と農の在り方について考えていきたい」と述べました。

続いて、料理研究家のコウケンテツ氏から「キッチンから生まれる家族の絆」というテーマでトークショーを行いました。

家族がそろって食事をすると家族間の信頼と絆が深まることや、子どもや家族の健康のためにはバランスの取れた食生活が大切なことなどを、自身の体験を踏まえながえらユーモアを交えて話がありました。

トークの後は、東都生協の産直野菜を使った料理ショー。にんじん、ごぼう、菜の花、大豆もやし、それぞれのナムルを作りながら、料理の手順やコツを紹介。食材の産地紹介も交えながらのコウさんのお話と料理に、会場の人たちは、笑ったり、感心したり。この日のコウケンテツさんのオリジナルレシピは、参加者全員に配られました。

前日に都内5会場で開催した「地域別交流会」の報告の後、東都生協、JAみどりの田尻支店(宮城県)、大崎市田尻総合支所(同)などからなる「田んぼの生きもの調査プロジェクト」の「たじり田んぼの生きもの宣言」の発表と続き、組合員・生産者・職員の7人で「私が目指す食の未来づくり宣言」についてリレートーク。

生産者代表の一人、農業生産法人有限会社登米(とめ)ライスサービスの伊藤成一郎さんは、「今から何十年後かに日本の農業が活発で元気になり、食料自給率も向上すると良い。今、産地訪問に訪れている子どもたちがおとなになる頃、農業が憧れの職業になるように努力をしていく」と述べました。

組合員代表の奈須円香さんからは、「生産現場の実態を知り、生産者の声を聞くために、まずできることをやりたい。知る努力をして、機会があれば学習や産地交流訪問などの行事に積極的に参加して、生産者の生の声を聞きたい。昔のように、日本で採れた生産物だけを食べる生活ができるのが理想だが、せめて国産のものを選んで買いたい」と熱意を込めて話しました。

この後、参加者全員が参加してのじゃんけんゲームで会場は盛り上がり、大盛況の中閉会しました。

閉会後は会場のロビーで、生産者による試食・販売コーナー「いちば・未来」を開催。新鮮な野菜などを、安く生産者と交流をしながら買えるとあって、販売開始そうそう、売り切れてしまうブースもあるほどの大人気。

悪天候の中、2日間で1,300人以上もの参加者が集まり、本音で交流し合った2日間。生産者と消費者がお互いの立場を理解し合う、大変意義のある交流集会となりました。

牛さん、私の育てた飼料米食べてね!

畜産の生産現場を学ぶ「飼料米ありがとう交流会」

千葉北部酪農農業協同組合 加川職員 |

藤崎さんから感謝状をいただきました |

東都生協では、組合員が自宅でバケツなどを使って飼料米を栽培し、それを畜産農家の飼料として利用してもらう「牛さん・鶏さんにごはんをあげよう!」に取り組んでいます。

穀物飼料などの高騰などで経営が逼迫している酪農を応援する目的で、2008年度から始まったこの企画。大好評だった昨年度に続いて、本年度も多くの組合員が参加しました。

2010年1月16日、飼料米の栽培にチャレンジした組合員の中から26人が、みんなで栽培した飼料米のワラを牛さんに渡しに、千葉北部酪農農業協同組合・藤崎牧場を訪問しました。

現地に着くと、同農協の加川職員があいさつ。

経営状況が厳しい中、こうした東都生協組合員の応援が励みになることや、飼料米を家畜用飼料にすることは生産コストや数量確保など課題は多いものの、将来的に実現できれば国内の飼料自給率向上に一石を投じることができるとの、飼料米への今後の展望が話されました。

続いて生産者の藤崎文雄さんから、この取り組みに参加した東都生協組合員に対して、感謝状が贈られました。

|  |

|  |

参加者は、自分たちで栽培した飼料米のわらを牛さんに食べてもらうために牛舎に移動。

ところが普段から食べ慣れていないせいか、わらに興味を示すのですが、なかなかバクバクとは食べてくれません。そこで、普段から食べている餌をまぶすなどの工夫をして、根気よくわらを与え続けると、少しずつ食べ始めてくれました。

|  |

昼食後には、バター作りを体験しました。藤崎さん夫妻に用意していただいた芋を焼き、みんなで作ったバターを付けて食べました。

子どもたちは乳搾りにもチャレンジ。最初はおそるおそるでしたが、慣れてくると皆、次第にうまく搾れるように...。

交流会の最後に、参加者からは「自分たちが育てたわらを直接牛にあげることができてよかった」「今年はうまく育たなかったけど、他の方の育て方も参考に、来年は再度チャレンジしたい」「このような体験の機会を与えてくれた藤崎さんに感謝します」など、今回の感想を藤崎さんに伝え、後にしました。

自宅での飼料米の栽培体験も、極めて低い水準にある穀物自給率など、畜産を巡る生産現場の実態を知るきっかけとして、組合員にとって有意義な取り組みとなったようです。

たじり田んぼの生きもの宣言

「生きものを育む田んぼ」をいつまでも

|

2009年12月15日、東都生協、JA新みやぎの田尻支店(宮城県)、大崎市田尻総合支所(同)などからなる「田んぼの生きもの調査プロジェクト」は、「たじり田んぼの生きもの宣言」を発表しました。

同日開催した式典には関係団体約50人が参加。6月から4回にわたって実施した田んぼの生きもの調査と何回もの協議を経て発表に至ったもので、田んぼの生きものと共生した農業を進める旨をうたった宣言としては日本初となります。

同宣言では、「安全・安心な田んぼ作り」を目指すだけではなく、土づくりや複合生態系としての「里地・里山」の多様性の維持や、地域の文化への貢献、産直活動の推進など、10項目の宣言が盛り込まれています。

「田んぼの生きもの調査プロジェクト」 |

■田んぼの生き物調査が形に

東都生協とJA新みやぎ(田尻産直米委員会)とは旧田尻町農協から10年以上の提携関係にあり、東都生協が供給するひとめぼれの約4割を同農協が生産しています。2005年より「生きもの観察」の活動を開始。2008年度からは本格的に組合員が関わって田んぼの生きもの調査を行っています。

今回の宣言は、この間生産者自身が取り組んできた生きもの調査や、農法への応用など地道な活動を消費者に広めるねらいもあり、生産者も大変期待しています。

■生産現場を想像できる消費者づくりへ■

東都生協ではJA新みやぎで生産された産直米の包材に、「田んぼの生きもの宣言」マークを付けたり、商品案内を通してこの取り組みを広く組合員に伝えていく予定です。田尻の産直米が単に"宮城のひとめぼれ"ということではなく、たくさんの生きものを育む田んぼで、生きものに温かいまなざしを向ける生産者が作った米であることを多くの人たちに知ってもらい、この産直米を食べることが、田んぼや周囲の環境、たくさんの生きものたちを守ることにつながることを実感してほしいと考えています。

東都生協が進める「食の未来づくり運動」の行動提起の1つ「ライフスタイル提案」では、「食べ物から生産現場を想像できる消費者づくり」に取り組んでおり、今回の宣言でもこのことを目指しています。生産者が生き物との共生を目指し努力していても、それを理解し、生産された農作物を買い支える消費者がいなくては、その取り組みは継続しないからです。

田んぼの生きもの宣言マーク

|

このマークは、生物多様性によって人と田んぼが支えられていることを表わしています。背景の色は、水の青、植物の緑、大地の茶を表しています。私たちが目指すべき「なつかしい未来」を象徴しています。 |

実りに感謝! 米づくり体験収穫祭!!

今年も産直産地・(農)房総食料センターにて通年での農業体験企画に取り組みました

JAやさと農業体験 |

JAやさと農業体験 |

(農)船橋農産物供給センター |

(農)船橋農産物供給センター |

(農)房総食料センター |

おいしいお寿司できるかな? |

そして参加者が楽しみにしていた収穫祭が、多くの産地で開催され、無事に収穫を終えた喜びを皆で分かち合いました。また、作った米は参加回数応じて配られ、参加者にはうれしいプレゼントとなりました。

2009年10月24日 「JAやさと農業体験 お米コース」

組合員から大好評の「JAやさと農業体験 お米コース」。JAやさとの協力を得て毎年行われ、今回で21回目となりました。毎年大人気の企画で、今年も定員を超すたくさんの申し込みがありました。今年は、より多くの人たちに参加していただこうと、初めて参加する「初参加組」と、すでに経験がある「経験者組」とに、作業日程と田んぼを分けて米の栽培を行いました。

初参加組は慣れない作業に戸惑いながらも、自然や土に触れて、食べ物の大切さを実感しました。苦労をしながら育てた米を収穫したときは、皆、大感激でした。

そして収穫祭では参加者全員が一堂に会し、自分たちが収穫した米の前で出来高の報告や感想などを出し合いました。初参加の人がベテラン参加者に作業のコツを聞いたり、生産者も交えてみんなでバーベキューをしたりと、組合員同士、組合員と生産者が交流する姿があちらこちらで見られました。

多くの参加者から「次回も参加したい」という声が寄せられたこの企画。実際に土に触れ、生産の苦労と喜びを知り、貴重な体験となったようです。

2009年11月13日 「田んぼ作りから始める米作り交流」

(農)船橋農産物供給センターと協力し、荒れてしまった休耕田を整備し、田んぼを作り、そこでの米作りを企画しました。

全国的に見ても、あまり例を見ないこの取り組み。(農)船橋農産物供給センター代表の飯島さんが「農作業は家族で協力して行う仕事。ここに集まった全員が大きな家族です」とあいさつし、最初の作業である田んぼまでの道作りが始まったのが12月。

その後3回にわたる田んぼの整備の後、田植えを開始しました。米作りをやめてから二十数年、管理されなくなって15~16年となったこの地で、参加者の努力が実り、再び米が収穫できました。

収穫祭では、鴨鍋や郷土料理を味わいながら、約1年に及ぶ作業を振り返る参加者の姿が多く見られました。「あんなに荒れていた土地から作物ができて、本当に驚いた」「食べ物の有り難みが実感できた」などの感想が寄せられました。

2009年11月15日「古代米栽培体験交流会」

昨年大好評だった、(農)房総食料センターとの共催で実施した珍しい古代米(赤米)の栽培体験企画。今年も多くの参加申し込みがありました。

最初の作業に当たる5月の田植えの日はあいにくの雨模様でしたが、参加者たちは雨具を着て田んぼに苗を植え、自然の厳しさを実感しました。7月の草取りの時はかかしづくりにも挑戦して子どもたちが大活躍、そして9月には稲刈りをすることができました。

収穫祭では楽しい企画がたくさん用意され、参加者たちは古代米栽培体験ならではの、黒米を使ったリースを作りました。また、郷土料理の「飾り寿司」作りには(農)房総食料センター婦人部の皆さんが指導をしてくださり、交流もできました。

今回の米作りを振り返って、参加者からは「生きている稲を初めて見た」「土の感触が忘れられない」などの声が寄せられました。子どもからも「お米を作ることができた楽しかった」「お米がおいしくできた。ありがとう」などの感想が寄せられました。