食と農

2010年北里八雲牛を知る 体験・交流ツアー㏌北海道を開催しました

2010年北里八雲牛を知る 体験・交流ツアー㏌北海道の報告

2011年9月18日(土)~20日(月)、14人の組合員とその家族が、東都生協が供給する自給飼料100%の「北里八雲牛」の故郷、北里大学獣医学部附属フィールドサイエンスセンター八雲牧場を訪問しました。

約300頭の牛が放牧されている広さ約350ヘクタール(東京ドーム75個分)の広大な牧場での体験・学習を通して「牛にも人にも地球にもやさしい畜産」の取り組みや「北里八雲牛」への理解を深めました。

牧場を散策しながら学習(牧場での環境対策の話、電気牧柵の話、肥料の話など)、ソーセージ・ピザ作り(昼食)、牧場ラリー(牧場をコースに従ってクイズを解きながら歩き、牧場での取り組みを学習)、 牛の精子と卵子の観察、夕食懇親会・キャンプファイヤー、牧場ラリークイズ結果発表など。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

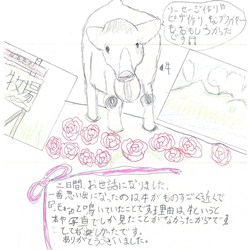

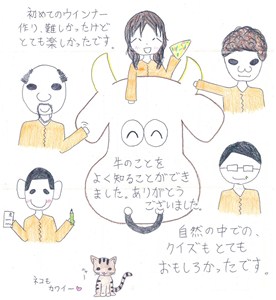

<参加者の声やイラスト(抜粋)>

「八雲牛がどれだけ安全な食肉であるか。これは実際に産地を訪れないと分からなかったことが、たくさんありました。八雲牛が牧草地の生草を食べて(秋も牧場で夏に刈り取った牧草を食べて)育つこと。八雲牧場では牛が放牧されているので、牛舎に牛がいないこと。肥料は完熟堆肥で(だから牧場もくさくなく、草の匂いがする)、完全循環型牧場であること。そして何よりも驚いたことは、生後6か月間は母牛と子牛が一緒に過ごすということです。子牛が母牛に寄り添って草を食む姿は何とも愛らしく心温まる光景でした。『今見えているところは全て八雲牧場です。350ヘクタール東京ドーム18個分...』という説明通り、とにかく広く美しい牧場でした。八雲牧場の取り組みは、消費者にとっても理想的な牧場ですが、肉の価格は若干高め(産地訪問をしてからは高いと思わないが)なので、このような肉の普及には、消費者の理解も重要だと思います。今回の産地で見学したことを周囲に伝え、八雲牧場のサポーターになれたらよいなと思いました」

「牧場ラリーでは、牧場内の散策で良い空気に囲まれ、精神的にもリフレッシュできました。大自然の中では普段の生活の悩みなど小さなものだと感じました。子どもたちも宝探しや昆虫採集と、家に居る時はカナブンでさえ怖がっているのに、バッタやコオロギを自分で捕まえる気になれたのは、環境のなせる技だと思います。キャンプファイヤーも子どもも親も初めての体験でした。火を囲んでいると気持ちが落ち着くのは、なぜなのだろうと不思議だったのですが、皆いつまでもその場から離れようとしなかったので、周りの方々もきっと同じ気持ちだったのではないでしょうか。

また、一番有難かったのは、食物連鎖を身をもって理解する事ができたことです。分かっているつもりでも、頭で想像するよりも、実際に目で見て理解する方が身に付きますね。子どもたちに説明するのは難しいのですが、体験してもらえたことが貴重な財産だと思います」

「子どもたちを飛行機に乗せること、北海道へ行く事が最初の動機でした。ところが実際は、広大な牧場に感動し『牛本来の能力を最大限に生かす』というお話に共感した3日間でした。ストレスのない牛がうらやましく、そしてそれがおいしいお肉になるというお話もうなずけました。自然の循環を生かした自給飼料100%の手間と費用のかかる大変さを感じ、それに取り組む姿勢に今後少しでも協力できたらなと思いました」

「見渡す限りの緑の大地、おいしい空気、ゆったりと流れる時間、都会から抜け出し、心の洗濯ができた3日間でした。280頭の牛がどこにいるのだろう?と信じられないぐらいの広大な牧場で、ゆったりと生活している牛たち、優しい目がとても幸せそうでした。牛の見学をしていたはずが、逆に牛たちから私たちが観察をされ、何とも不思議な気持ち...ここでは、牛が主役で暮らしているのだな~と感じました。飼料も輸入ものを一切使わず、除草剤や抗生物質の投与もなく、自然の牧草のみで飼育できるというやり方に半信半疑でしたが『目からうろこ』自分の目で確かめて納得、感激しました」

|  |

2010年 田んぼの生きもの調査&農作業体験~JAみどりの田尻産直委員会交流訪問~

2010年田んぼの生きもの調査&農作業体験の報告

2010年7月3日(土)~4日(日)、東都生協組合員8人とその家族が「ひとめぼれ」「ササニシキ」「まなむすめ」を供給する産直産地・JAみどりの田尻産直委員会が取り組む田んぼの生きもの調査を実際に体験し、この取り組みと米作りとの関わりを学びました。

今回は生産者宅へホームステイを通じて、農作業体験・収穫体験・家畜の世話も行いました。豊かな自然の中で、人と自然とが仲良く暮らすことの大切さについて学び・感じた2日間でした。

<主な内容>オリエンテーション(産地紹介、受け入れ生産者顔合わせ)、各受け入れ生産者宅にて農作業体験・収穫体験・家畜の世話、夕食交流会、田んぼの生きもの調査、田んぼの生きもの調査結果報告など。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<参加者の声やイラスト(抜粋)>

「今回の参加者のご家族のお子さんと、私の子どもが意気投合してとても仲良くなったことは本当にほほ笑ましかった(いろいろな所でお騒がせしてすみませんでした)。また、生産者宅ではおもてなしを頂き大変感謝しております。時間が短くてより深いお付き合いができなかったのが残念です。私たち親子を家族のように思っていただき、子どもなどはまるでおじいちゃんと孫のよう(失礼!)でした。生産者と消費者の交流という企画を通して、その目的を超えて人と人との触れ合いを本当に強く感じました。まるでふる里の様に思いました。」

|  |

2010年もJAやさと大豆コースで農業体験

地域総合産直を実践するJAやさとで、大豆の種まき・草取り・収穫(脱穀)・豆腐作りを体験しました

2010年も産直産地、JAやさとのご協力の下で農業体験企画「JAやさと大豆コース」を実施しました。

大豆の種まき・草取り・収穫(脱穀)・豆腐作りの体験を延べ55人の組合員とその家族が行いました。JAやさと管内の農業は、昔から養豚、酪農、養鶏などの畜産が盛んで、その家畜の有機物や落ち葉を堆肥にして、野菜や果物の多品目複合農業・環境保全型農業が行われてきました。

東都生協は同産地と共に、地域ぐるみの総合的な産直「地域総合産直」を推進。産直青果・産直たまご・産直鶏肉・東都納豆・コシヒカリ「ぴっかりぴん」などを取り扱っています。今回の農業体験を通じて、作物ができる過程を学び「食べる」ことについて考えるきっかけとなりました。

<種まき>

|

|

|

|

<収穫>

|

|

|

|

<豆腐作り>

|

|

|

|

|

|

|  |

<参加者の声(抜粋)>

「4回の企画で新緑から紅葉まで里山の景色を楽しむことができて、またJAやさとが大好きになりました。非力ですが、一人でも多くの人にJAやさとの魅力を伝えていきたいと思います。」

「2年ぐらい前から、プランターだけだった野菜作りを、庭に小さな畑を作っていろいろ育てていますが、そんな小さな畑でも虫や天気に悩まされ、野菜達を守るためにはどうしたらいいのか日々考えていたのですが、そんな時この企画を目にし、少しでも本物の農業に触れてみようと思って参加してみました。思っていた程、本格的に関わるような感じではありませんでしたが、特に今年の夏の異常な気象に、農業・農家の苦労を知ることができ、今まで以上に、国産のありがたさ、大切さを感じました。私にできることはないのかもしれないけど、日本の農業・農家がこれ以上小さくならないことを願いたい。そして子どもには、少しでもその役に立てるように成長してもらいたい(先のことですが大学は農学部を目指してます...)。」

「今年度参加した米作りと比較すると、やや地味な大豆コースですが、大豆の種まきから豆腐にして頂くまでの一連の企画はとても楽しかったです。猛暑により実が成るかどうかという時期を乗り越えて、作物の出来は天候と密接に関係があり、収穫できることが当たり前ではないということを改めて痛感しました。結果として、天の恵みと現地の皆さまのサポートにより無事、収穫の日を迎えられて、本当に良かったです。年も明け、今、毎週の生協の商品案内を見るたびにJAやさとを懐かしく思い出し「ぴっかりぴん」をはじめ「東都納豆」などの品物を購入しております。」

|

かぞのこめ豚 飼料用米 田植え体験&交流を開催しました!

体験・交流を通じて「飼料用米」の取り組みを楽しく理解しました!

「めぐみ米豚」の餌となる飼料用米を生産するJAしもつけ・JA全農とちぎと加工および販売窓口を担うJA全農ミートフーズ㈱の協力を得て、2011年6月26日(土)に東都生協組合員とその家族22人が参加し、田植え体験と交流を行いました。

手植えでの田植え体験や機械を使っての田植えの見学、お昼はかぞのこめ豚のしゃぶしゃぶを食べながら生産者と交流しました。昼食後は、飼料用米の取り組みについての説明やかぞのこめ豚のPRなどを行い、楽しく理解を深めました。

<田植えの様子>

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<参加者の声やイラスト(抜粋)>

「お米で育ってきた日本人ですが、その消費もどんどんと減り、休耕田が増えてきました。田んぼが果たす役目を考えたとき、水を張ることで温暖化を抑える、ダムの役割をする。そこに生き物が住み着く。

そして何といっても、そこには日本の原風景があります。一面の緑色から季節とともに黄金色に大変身する様は、まさにお米の国でしか見られない風景です。日本の家畜の飼料は主に輸入のトウモロコシが主流なので、これがお米に変わるとカロリーベースでの自給率は上がることになるでしょう。また耕作放棄地が減り、農業の担い手減少も多少の歯止めがかかるかもしれません。飼料用米を作る人、それを家畜に食べさせる人、そして最終的にはそれらをいただく私たち消費者がいて、この取り組みは成り立つのです。口では「安全・安心な物」といっても、価格の面ではまだまだ輸入の物に走ってしまう消費者が多いのも事実。これらの取り組みをしっかりと受け止めて応援していきたい」

「私も家族も田植えは初めての経験で、田んぼに初めて入ったあの感触は忘れられません。5歳の娘は"とても楽しかった"ととても喜んでおりました。ご好意で田植え機にものせていただいて忘れられない思い出になりました。食料の自給の問題も、産地に伺って、お話を聞いて、皆さまの地道な取り組みを知りました。自分たちにできることは何か、消費者としてできることを1つ1つ考えていきたいと思います。」

「田植えの方法も丁寧に教えていただき、会話をしながら楽しく行うことができました。手植えをしながら"1つ1つ大きくなってね!"と願いながら秋の収穫を見てみたいという気持ちになってきました。収穫に至るまでの過程がどんなに大変かということは、私たちには分からないことかもしれません。『飼料用米といえども世話は同じ』と聞き、皆さんの努力に感服。豊作を祈ります。日本の農業・畜産は多くの問題を抱えています。自然環境についても大きな課題があります。生産現場の取り組みを理解し、私たち消費者もしっかり支援・協同できるようにしていきたい。皆さんの明るさは、私たちを和ませてくれました。生産者はとても苦しい状況にあると思います。私たちの一日の体験や交流をそこだけで終わらせるのではなく、これからの生活の中で考え、生かしていきたいと思います。」

|

|

「千葉のこめ豚」飼料用米栽培産直交流会を開催しました!

千葉のこめ豚に与えるえさに配合する飼料用米の栽培体験しました!

2010年に「千葉のこめ豚飼料用米栽培産直交流会」として、千葉のこめ豚に与える餌に配合する飼料用米の栽培体験に東都生協組合員とその家族、延べ50人が参加しました。産直産地・JAかとり、㈱コープミート千葉のご協力の下、田植えを2010年5月8日、稲刈りを同年9月26日に行いました。

この企画を通して、飼料用米を作ることが耕作放棄地・休耕田の活用につながること、飼料用米を配合した餌で育てた産直肉「千葉のこめ豚」の消費が環境保全型・資源循環型農業への転換と食料自給率向上につながることについて理解を深めました。

<田植え> 開会式 |

作業前に記念撮影「頑張るぞぉ」 |

生産者の方から田植えの説明 |

田植えの様子① |

田植えの様子② |

田植えの様子③ |

田植え機の操作実演「早いねぇ」 |

ちょっと田植え機の体験も... |

「ちゃんと育ってね」 |

稲刈り

「さぁ 稲刈り」「立派に育ちました」 |

稲刈りの様子① |

稲刈りの様子② |

稲刈りの様子③ |

稲刈りの様子④ |

稲刈りの様子⑤ |

稲刈りの様子⑥ |

コンバイン作業を見学「やっぱり早い!」 |

<参加者の声(抜粋)>

「飼料米の将来性のお話を聞いて、飼料米の生産がとても多岐にわたる可能性を持ち、有効性を持っていることがよく分かりました。ぜひこれからもどんどん飼料米が国内で生産・消費されることを願っています。こんなにも農業と畜産が密接だなんて...実感しました。」

「田うえ 最初はどろの中に足を入れるのは気もちわるかったけれど入れてみたらいがいと気もちよくていっぱい田うえができたのが楽しかったです。コンバインでうえたのより列がばらばらだったのがおもしろかったです。いねかり かまはするどくけがをするかも?! と思っていましたがけがもなく楽しくできました。いねは太いのと細いのがあり、太い方は力がいりました。けれどたくさんかりとれたのでよかったと思いました。」(9歳)

「親子とも、初めての体験にわくわくドキドキしていました。体験してみると、思っていた以上に楽しく夢中になりました。私は翌日筋肉痛に悩まされました。たった1時間の体験でこれですから、農家の方、特に機械のないころの方々のご苦労は計り知れません。昼食ではおいしいバーベキューを用意していただいてありがとうございました。『千葉のこめ豚』のおいしさを実感しましたので、これからも購入して、食べる時にはこの体験のことを思い出し、食卓の話題にしたいと思います。」

「今回の企画への参加を終えて、飼料用米の目的や役割が少しだけ理解できました。実際に皆さまのお話を聞く中で、より消費者のことを考え、生産工程が組まれていることに感心させられました。私たちが作った飼料用米も有効かつ効率的な思考に少しでも役立てられたらうれしく思います。」

「今回参加したことで、注文の際にその商品の生産背景を想像するようになりました。どんなところで、どんな風に作られ、自分たちのところに届くのか。そんなことを考えながら選んでいくので、時間がかかってしまいます(苦笑)。ささやかではありますが応援しています。」

「産直えさ米たまご」の飼料用米 田植え&交流を開催しました!

飼料用米を給餌して生産した「産直えさ米たまご」の意義を確認

飼料用米を配合した餌で育てた「産直えさ米たまご」(現:ひたち野 穂の香卵)を生産するJA新ひたち野とその販売窓口・日本販売農業協同組合連合会の協力を得て、2010年5月22日(日)に9人の組合員とその家族が参加して田植えと交流を行いました

この体験と交流を通して、消費者と生産者が飼料用米ができるまでの一端を知り「産直えさ米たまご」の価値観を共有。日本の風土に合った米を鶏の餌として生かし、輸入飼料に頼らない畜産生産を実践する産直産地への支援者が増えました。

<飼料用米の田植え風景>

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「産直えさ米たまご」の卵焼き |

JAひたち野・島田さん |

「産直えさ米たまご」生産者・小幡さん |

- 飼料米は日本の畜産のあるべき姿だと思います。食べ物がどのように作られ、守られていかなければならないのか、自分なりによく考え、また他の人にも伝えていきたいと思います

- 「2年生の娘に、田植えを体験させたいという思いだけで参加しましたが、それ以上の充実した一日を過ごすことができました。特に娘は田植えもさることながら、たまごのおいしさに感激しており「生協で注文してね!」と申しています

- 「田うえは、なえを5本ぐらいつまんでうえました。足がとくにどろどろになるけど、土がむにゅっとして、とてもきもちがよかったです。おひるごはんでは、一ばんおいしかった食べものは、たまごやきです。たまごのきみの色はえさによってかわることがわかって、ふしぎだなと思いました。もし、わたしが田んぼをもっていたらみんなでうえたいです(7歳)

- 「産直えさ米たまご」は何度か購入したことがありましたが、あまり詳しいことは知らずに食べていました。単に「休耕田の有効活用のために米を作って鶏に食べさせている」という認識でした。飼料を外国に頼っているというのは知ってはいたものの、改めてお話を伺って、ほとんど輸入に頼っているのは大問題だと危機感を感じました。小幡さんと島田さんのお話は分かりやすくて、大変勉強になりました。お二人の「産直えさ米たまご」に対する愛情と情熱が、こちらにも伝わってきましたよ

食の未来づくりフェスタを開催しました!

東都生協組合員、生産者など3800人参加の大盛況!

|

|

|

展示・販売や交流を通じて、消費者と生産者が直接手をつなぐ産直(産地直結)の強みを存分に生かし、「食の未来」をさまざまな切り口で楽しく考える機会となりました。

今回の「フェスタ」は、東都生協が進める食の未来づくり運動の成果をみんなで確かめ、その思いを広げ「いのちをつなぐ大切な食」について考えようと東都生協が主催。東都生協産直生産者団体協議会・東都生協共生会との共催で、東京南部生協、東都生協住まいる会が協賛しました。展示・販売と交流を合体させたイベントとしては初めての取り組みとなります。

展示・販売エリアでは、100を超える東都生協の産直産地・メーカーが出展し、自慢の商品の試食や特別価格での販売を行いました。

中央ステージでは、第一線で活躍する尾前武シェフ、塩谷茂樹シェフによるクッキングショー、まぐろの解体ショーや、来場者の参加によるワインの銘柄当てなど、さまざま企画が繰り広げられました。

体験交流エリアでは、産直生産者の協力で野菜クイズや牛乳の実験、わら細工を体験し、北海道・枝幸漁協や宮城県漁協・表浜支所から参加した「浜のかあちゃん」に料理を教わったり、生産者と消費者がじっくり懇談。

消費者が直接、生産者と話をし、味わって、作り手のこだわりや商品の良さを実感し、利用し続けることで、地域農業を元気づけて日本の食料自給率向上につなげていこう、そして安全で安心な食を次世代へ受け継いでいこうとの思いを込めて開催した今回のフェスタ。さまざまな場面をご紹介します。

|

メーカーに話を聞いて、試飲して、でもやっぱり迷っちゃう~ |

新鮮な野菜に生産者の笑顔付き、まさに産直! |

化粧品を試したり、色を確認したりできました! |

新燃岳噴火による農作物被害を訴え、支援を呼び掛けます |

■元気なステージ

ステージでは、楽しい企画が次々と...

尾前シェフが、ほたて、寒ぶり料理のコツを伝授 |

みかんの皮を一番長~くむけるのは誰? |

まぐろ1本を見事に解体。試食も楽しみ! |

|

塩谷シェフ。チョコレート菓子の技を披露! |

■たのしい♪ 体験・交流エリア

「食の未来づくり運動」に関連したパネル展示、産地のビデオや産地の自慢レシピの紹介や試食、野菜当てクイズや大豆計量ゲーム、生産者とじっくり話せるコーナーなどワクワクが盛りだくさんのエリアでした。

「魚つきの森」運動を一緒に進める枝幸漁協、 |

玄米を棒でついて精米。違いが分かるかな? |

生産者にわらじ作りも教わりました |

「キッズクッキング」では、チョコバナナ・いちごにチャレンジ |

生産者を囲んで交流。直接お話を聞くと産地がググッと身近に |

職員有志などによるソーラン節で、元気にオープン♪ |

牛さん、寅さん、狸さんは子どもたちと仲良しに |

「○×クイズラリー」では会場内を回って産直クイズに挑戦 |

新潟コシヒカリ(弥彦)の産地・弥彦村を訪問

産直産地・JA越後中央の位置する弥彦村に親しみを感じる1日となりました!

2010年11月11日に新潟コシヒカリ(弥彦)を生産するJA越後中央・弥彦営農センターが位置する弥彦村を、11人の東都生協組合員が訪問しました。

ちょうど紅葉が見ごろの弥彦村で米の低温倉庫見学や温泉、菊まつり、そして寺泊の魚の市場通りでの買い物などを楽しみ、弥彦村に親しみを感じる一日となりました。

■JA越後中央の低温倉庫

倉庫の奥まで積み上げられている新潟コシヒカリ |

現地に到着した一行は、JA越後中央の米を貯蔵する低温倉庫を見学しました。

9月に収穫された米(もみ)は、各生産者が乾燥し、もみすりをして玄米にします。同農協の倉庫に運ばれた玄米は、約1トン入りの大きな袋に詰められ、検査を受けた後、この低温倉庫に積み上がります。

低温倉庫には、玄米が入った袋(フレキシブルコンテナパック)が倉庫いっぱいに積み上がっていました。米の保管状況を初めて見る組合員が多く、整然と積み上げられている様子に圧倒され、品質管理がしっかりしていることに感心していました。

左は説明をするJA越後中央弥彦営農センターの本間センター長 |

|

|

|

|

■寺泊の魚の市場通り

寺泊の魚市場通り(通称「魚のアメ横」)には、大型鮮魚店が軒を連ね、日本海の魚介類を中心とした海の幸が手ごろな値段で売られていました。

|

米の消費量の低下、価格の下落、農家の高齢化など、米農家を巡る状況は厳しくなっていますが、こんなときだからこそ、生産者と消費者の関係を深めていくことが大切だといえます。

私たち消費者が今後も安心できる産直米を安定的に手に入れ続けるためには、消費地と生産地との距離を縮めていくことが必要。東都生協ではいろいろな形で産地との交流を行い、生産者の顔が見えるだけでなく、生産者にとっても消費者の顔が見える関係作りを進めています。

皆さまも産地・メーカー交流訪問に参加する機会があれば、ぜひご参加ください。

長野の棚田で稲刈り体験 -JA佐久浅間-

無洗米金芽米長野コシヒカリ・あきたこまちの産地で稲刈り・はぜかけを体験!

|

2010年10月16日、無洗米・金芽米「長野コシヒカリ」「あきたこまち」の産地・JA佐久浅間の棚田で38人の組合員が稲刈り・はさ掛け体験を行いました。

同年5月29日に組合員が田植えを行った稲は、生産者の土屋さんの管理により順調に育ち、収穫のときを迎えました。

秋の青空が広がり、澄んだ空気の中、稲刈りとはさ掛けを行い、2時間近い作業に心地よい汗をかきました。

まず、JA佐久浅間の日向さんから本日の作業の手順について説明を受けました。今回は、人数が多いため2つのグループに分かれての作業となりました。 |

田んぼの持ち主・生産者の土屋さんに、 稲刈りの方法を教えてもらいました。 |

私も稲刈りできたよー |

僕たちもー |

俺たちだって... |

みんなで力を合わせて、50分ほどで刈り終わりました |

次に、刈り取った稲の束ね方を土屋さんから説明を受けました |

人数が多いので、みんなで行うとみるみるうちに 刈った稲が束ねられていきます |

男性が中心となり、はさ掛けを行う準備をしました |

大人たちの作業中、子どもたちはカエルやトンボ取りに夢中 「ほら、カエルが手にとまってる」 |

端から稲を掛け始めます |

束ねた稲を1対9くらいに分けて太い方と細い方を交互に掛けていきます |

これが結構な重労働なので、掛ける人は交代しながら行いました |

もう少しだ、がんばれ、がんばれー |

日光が全面に当るように、はさ掛けは南北の方向になっています |

予定以上に時間がかかりおなかはぺこぺこ、 金芽米のおにぎりと土屋さんの差し入れの 栗おこわ、そして産地の方が準備してくれたきのこ汁 がとても美味でした |

あぐりの湯こもろ(小諸市)で汚れと疲れ を落として、東京に向かいました |

皆さん、お疲れさまでした |

今回、田植と収穫を体験させていただいた田んぼは、棚田ということもあり2アール(=200平方メートル)と狭かったのですが、それを手作業で行うのは意外と大変でした。

ちなみにこの田んぼで収穫できる米は玄米で約2俵(120kg)、平均的な日本人2人が1年間に食べる米の量だそうです。この2俵の米を売ることで生産者の手に入る代金は2万円ほど。

この100倍の面積の田んぼで米を作っても200万円。そこから種代、肥料代、農薬代、機械の燃料代などいろいろな経費を引いていくと手元に残るのは、労力に到底見合うものではありません。効率の悪い棚田が見捨てられていく理由が分かります。

田んぼは、食料の安定供給による食料安全保障にとどまらず、多様な生き物を育む自然環境の保全、国土の保全、水源の涵養などさまざまな機能を担っています。

こうした稲作の現状や大切さを知り、持続可能な社会に向けて、国内の米作りをみんなで守っていきたいですね。

JA秋田しんせい鳥海(ちょうかい)稲刈り体験

「秋田あきたこまち(鳥海)」の産地で稲刈り体験!

|

2010年10月1日(土)~2日(日)の2日間、東都生協(コープ)の産直米「秋田あきたこまち(鳥海)」の産地、JA秋田しんせいで稲刈り体験が行われ、東都生協の組合員10人(おとな7人、子ども3人)が参加しました。

1日目は稲刈り体験やお米の乾燥・もみすり施設を見学し、2日目はおいしいお米作りの条件の一つ「水」をテーマに、水と関わる場所をめぐりました。

曇り時々雨という天気で鳥海山は最後までその全貌を見せてくれませんでしたが、実りある体験ができました。写真でその様子をお伝えします。

まず、収穫したもみの乾燥・もみすりを行う 「ミニライスセンター」を見学しました。 |

収穫してきたもみを大きな乾燥機で乾燥させ、 もみすりを行って玄米にします。 |

稲刈り体験では、まず生産者の高橋千恵子さん から稲の刈り方を教わりました。 |

さあ、いよいよ稲刈りの始まりです。 |

初めての体験にワクワク、どきどき... よくできたね! |

私もうまく刈れました... ピース |

みんなで一緒に「とったどー」 |

生産者や農協の方も一緒に、記念撮影 |

高橋さんは花も生産、花の摘み取りもさせていただきました |

このあと、ホテルで温泉に入り、夕食をかねて生産者や農協の方々と交流を深めました。

■2日目 10月2日(日)

鳥海山山麓は水が豊富なことで有名ですが、水は米作りにも欠かせません。2日目はその「水」をテーマにいろいろなところを巡りました。

観光名所にもなっている法体(ほったい)の滝 |

滝を展望台から見下ろしました |

これは、温水路という田んぼの水に使われている用水路です。水深を浅くし段々をつけることで、鳥海山の冷たい雪解け水が徐々に温められていきます。 |

山麓のブナ林。ふかふかした地面にはたくさんの水が吸い込まれ、地下水となり、やがて清らな水となって湧き出てくるのです |

ブナが低いところから枝分かれしているのは、昔、人間がブナの木を生活に使っていたからだそうです。人は森にも生かされているのですね |

鳥海山に染み込んだ雪解け水や雨水が岩肌から一気に湧き出している元滝。一帯はとても涼しく、天然のクーラーのようでした |

|

東都生協がお届けする産直米のうち、約1割がここ鳥海の秋田あきたこまちですが、なかなか遠くて組合員が訪問する機会がありませんでした。今回は農協の協力もあり、やっと実現することができました。

「産直」といっても、米の場合は野菜や果物のように「生産者カード」が入っているわけでもなく、生産者の顔が見えにくいのではないでしょうか。今回のような取り組みを続けることで、産地と地理的には離れていても精神的には近づけていければ、と考えています。