食と農

パーソナルカラーできれいを磨く

似合う色と輝く私の見つけ方

さまざまな色の生地を顔に当てて、グループのみんなで各自似合う色を探します。「これはどう?」「似合う!」「くすんで見えるね」「さっきのよりも華やかよ」と話は弾み、「とても似合う。一番いい!」と拍手が湧くほど。

参加者は、「似合う色がはっきり分かって、良かった」「好きな色と似合う色は違うのがびっくり。新しい色が発見できた」「教わるのが楽しかった」など大満足でした。

保育が13人、会場でおんぶの乳児が5人という若々しい江東西ブロック。センターの組合員拡大担当職員とも連携して、9人いたゲストへフォローもできました。

2013年度「新商品おしゃべり会」活動

企画前の新商品を評価し、声を寄せ合う組合員による商品作りの活動

凍ったまま、すぐ炒められて便利 |

三陸産山かけめかぶ |

新商品おしゃべり会 |

初開催の会場となるため、登録メンバー紹介の後、理事が「新商品おしゃべり会」の運営や開催留意項目などを説明しました。また、調理・試食後には、商品部の職員から、商品の原材料や製造工程などの説明を受け、意見交換を行いました。

今回試食したのは水産部門の2品。1品目は産直産地・(農)房総食料センターのなすを使用した「いかと茄子のスタミナ炒め(みそ風味)」。 別添のみそ風味のたれを使い、フライパンで簡単調理できます。

メンバーからは「にんにくも入っていないし、『スタミナ炒め』のネーミングを変えるべき」「長く炒めてもいかが固くならなくておいしい」「結構ピリ辛。小さい子には食べさせられない」など、いろいろな意見が出ました。

なお、商品名は後日「いかと茄子の辛味噌炒め」に変更になりました!

2品目はたれと冷凍山いもが添付された「三陸産山かけめかぶ」。「日持ちするので、常備したい」「たれの袋は開け口が分かりやすかったので、山いもの袋も同様にしてほしい」などの意見が出ました。

大田センター会場は新しいメンバーが多かったにもかかわらず、大変活発な意見交換ができました。

メンバーの意見が商品名に反映されるなど、商品活動のやりがいも感じながら新年度の活動が始まりました。

「田んぼの学校」に参加して米作りを守ろう!

産直産地・(農)船橋農産物供給センターと協同して、耕作放棄地の再生と米作りを進めています

田んぼの草取り |

5年目の田植え |

よもぎ餅作り |

1年目は、(農)船橋農産物供給センターの皆さんと組合員が山林に道を作り、覆う木を切り、井戸を掘り、20数年荒れ放題だった田んぼを整備して「みんなの再生田1号」と名付け、米作りを開始。

現在は「みんなの再生田2号」と合わせて約23アールで、農薬を使わず安定した米作りを行っています。

今年は、田んぼの整備拡大と併せてイノシシから田を守ることも課題の一つ。また、参加者のための「やすらぎの場」作り、じゃがいも・落花生栽培も計画中です。

「米の低価格や後継者不足や老齢化により、休耕による荒れた田が毎年増加している現状や、米を食べることが農業支援になることを多くの消費者に知ってほしい」という生産者の思いを受け、組合員が家族で参加しています。

整備や米作りは決して楽な作業ではありませんが、自分たちで作ったお米の味は格別です!

大自然・農業・人・生き物のつながりを実感できる取り組み「田んぼ作りからの米作り」。今後は田植え、草取り、稲花見、稲刈り、脱穀、収穫祭などを予定しています。

便利でおいしい食卓の味方 試食会でみんなで舌鼓

田柄ブロックで全国農協食品㈱の学習・交流会を開催

説明する全国農協食品㈱・窪田さん |

試食品。数多くの東都生協 |

冷凍米飯などを製造する全国農協食品㈱では、東都生協オリジナル商品も数多く製造しています。

会社・工場の製造工程の説明、調査役の窪田洋員さんによる取り扱い商品の解説の後、「焼肉ガーリックピラフ」「東都鶏ごぼうピラフ」「東都金芽米野沢菜としらすのおにぎり」などのご飯物のほか、「豚汁用野菜ミックス」を使った豚汁、「紅ほっぺの雪見いちご」を試食。

どれもとてもおいしく、「『豚汁用野菜ミックス』は便利でおいしい」「ピラフは買うものでないと思っていたけれど、利用したくなった」「いちごは大きいので1粒200円でも高くない」と大変好評でした。

今村典子委員長は、「大勢の方に参加していただいて光栄です。皆さんから全国農協食品㈱さんの工場見学を要望する声も上がり、試食会の成果がありました」と笑顔で語っていました。

焼く、煮る、蒸す...どんな料理にも お試しあれ「みつせ鶏」学習会

佐賀県の銘柄鶏「みつせ鶏」のメーカー・㈱ヨコオフーズに鶏肉の種類の違いや現状、おいしく調理するコツを学びました

みつ鶏黒胡椒焼き |

みつ鶏学習交流会 |

国内産の鶏は地鶏・銘柄鶏(「みつせ鶏」もこれ)・若鶏に大きく分類されることなどを学習した後、調理。「みつせ鶏黒胡椒焼き」を使った塩焼きそば、「みつせ鶏塩焼き」とねぎの炒め物、B級グランプリの郷土料理など、たくさんのメニューがテーブルに並びました。

おいしい調理のコツは、「皮の方から焼く」「レンジ加熱では、冷凍のまま重ならないように並べて、ラップをしない」。

地鶏のようなおいしさと、手ごろな価格のみつせ鶏。冷めてもおいしい。

特に「『甘ったれ焼き』は子どもが喜ぶ味付けでお弁当のおかずに活躍しそう」と話題は尽きませんでした。

今年度も飲茶講習会など楽しい企画が目白押し。ぜひブロックニュースをチェックして皆さまもご参加ください。

社会委員会主催 ミニ!生産者と組合員と職員の交流会 開催

JAやさとの循環型農業と東都ファームの取り組みについて

職員からの説明を熱心に聞く参加者 |

JAやさとが実践する循環型農業では、養鶏、養豚などから出た家畜のふんに、米ぬかやもみ殻などを混ぜ、堆肥として田畑の土づくりに役立てていることについて説明されました。

市販のきゅうりとブルームきゅううりの食べ比べでは、参加者からその味の違いに驚きの声。

また東都生協職員が毎週土曜日に農作業を行っている「東都ファーム」の取り組みについて、東都生協商品部の林秀明職員から報告がありました。

生産者と組合員と職員とで、日本の食生活を大切にしたいという思いを交流を通じて確かめ合う機会となりました。

テーマ活動交流会を開催しました!

つながろう! ひろがろう! テーマの輪

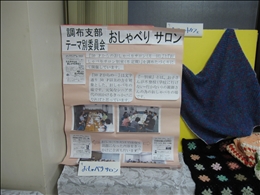

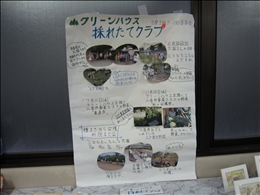

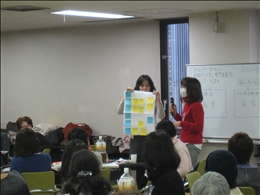

東都生協は、多様な活動を推進する団体が活動報告や情報交換を通じて交流をする場として、2013年1月23日(水)、渋谷区商工会館5階第1会議室にてテーマ活動交流会を開催しました。

当日は、グループやサークル、支部運営委員会、支部テーマ別委員会、ブロック委員会、専門委員会などから65人の参加があり、団体紹介と活動発表、展示、グループ交流を行いました。

また、とーと会、サークルの活動についての説明も行い、2013年度の新しい活動スタイルへの参加・参画につなげることを目指しました。

|  |

|  |

|  |

|  |

その後、話し合った内容をグループごとに報告し、会場全体で共有しました。

参加者からは、「いろいろな活動をされている方々との交流はとてもためにもなり楽しい」「元気で楽しくつながる仲間づくりをすることが、今の日本の高齢者の問題や横のつながりの希薄さなどを解決する一助になると思いました」などの感想がありました。

多様な活動のイメージを持ち、新しい活動スタイルに理解と興味を持つ機会となりました。

取って、食べて、里の秋を満喫!

房総秋祭り ~ (農)房総食料センター~

畑でさつまいもや |

正月飾りの編み方も |

かわいい売り子さんたち |

「東都生協合唱団」で大合唱 |

葛飾・墨田・台東支部のほか、中野支部、杉並東支部、杉並西支部、杉並北支部、東久留米支部、足立東支部の7支部がバス7台で参加しました。

当日の天気予報は雨でしたが、ポツポツと降り始めたのは午後。それまではみんな安心して食事や買い物を楽しみました。

畑でごぼうやさつまいもを抜くという貴重な体験をしたり、落花生・里いものなり方や収穫方法を初めて教わったり...おとなも子どももワクワク感を満喫。竹馬や絵手紙など昔の遊びコーナーも楽しく、長蛇の列ができました。

子どもが遊べる物がもっとあればとの声もありましたが、自然の中でカエル・トンボ・バッタなどいろいろな生き物に触れ合えて、子どもたちは大喜びでした。

何を食べてもおいしいお祭りでしたが、特にフランクフルト、豚の蒲焼き、春雨サラダが人気! 豚汁は人気で早々と売り切れてしまいました。農産物は価格も安く、皆さんに好評でした。

「とても楽しいから毎年やってほしい」との声も聞かれた秋祭り。雨が降り出してからは駆け足でしたが、全てのイベントを無事、終了することができました。

棚田で食べる、新米のおにぎりは最高!

JA越後さんとう稲刈り体験・交流会

二人一組ではさ掛け作業 |

子どもたちもコンバインで稲刈り体験 |

参加者と |

到着早々、越路(こしじ)地区の棚田で稲刈り。鎌の持ち方、稲穂を握る手の向きなど初歩から教わり、恐る恐る、懸命に刈り取りました。

続いて束ねて結んで、はざ掛けの作業。1人が結んで投げた稲束を、もう1人が受け取り、物干し竿に2つに割るようにして掛けます。結び方も投げ方も達人の技、要領よく無駄のない動きです。

バインダーという小型の稲刈り機も登場。子どもたちも教わりながら操作でき、またコンバインにも乗せてもらって大興奮でした。

お待ちかねの「棚田でおにぎり昼食」では、婦人部の皆さんが手作りした豚汁・天ぷら・漬物と、新米のおにぎりが食べきれないほど並びました。

ご飯はピカピカもちもち、甘みがあって一粒一粒に存在感が! 新米2キロのお土産がとてもうれしく、さらに直売所で取れたての野菜や果物を購入して帰路に就きました。

帰りのバスでは「東都生協の産地がしっかりした考え方をしているのは当然だけど、JA越後さんとうはそれに加えてとても温かくて感激! おいしいお米なのにお手ごろ値段。ますますファンに!」「生産者から良いお話がたくさん聞けました」など、感激の声でいっぱいでした。

「八千代牛乳」のこだわりと産地の取り組みを学習

千葉北部酪農農業協同組合による「MOMO学習会」を開催

レンネット実験。牛乳に凝乳酵素の |

試験結果。生乳と「八千代牛乳」は凝固 |

千葉北部酪農農業協同組合職員 |

学習会では、千葉北部酪農農業協同組合・高橋常務理事が「八千代牛乳」のこだわりと酪農農家の現状を説明、同組合職員・加川さんが「レンネット実験」を行いました。

八千代牛乳のこだわりとは、良質な生乳生産のため牛に収穫後農薬散布されていない非遺伝子組換え飼料を与え、生乳の風味を損なわない75度15秒殺菌法(HTST法)を用い、さらにHTST法の前提条件として衛生管理を徹底すること。

これほど大切に生産した牛乳の売り上げが、今大きく落ち込み、飼料の価格高騰がそれに追い討ちをかけるなど酪農農家は厳しい状況に置かれています。

「この危機的状況を打破するためには、生産者と東都生協組合員が『八千代牛乳』の利用向上について話し合うことが必要」「酪農農家も自ら飼料(用)米を栽培するなど飼料の国産化とコストダウンに努力しなければならない」と高橋さんは熱く語りました。

続いてレンネット実験で「八千代牛乳」の特徴を学習しました。レンネット実験は、牛乳中の水溶性カルシウムが凝乳酵素・レンネットに反応して凝固する性質を利用したもの。

牛乳タンパク質の80%を占めるカゼインたんぱく質は、超高温で加熱するとカゼインたんぱく質中のリン酸が外れて水溶性カルシウムと強く結合してしまい、水溶性カルシウムが残存しなくなるため、レンネットを加えても固まりません。

絞りたての生乳・「八千代牛乳」・超高温殺菌された市販牛乳の3種類でレンネット実験を行ったところ、生乳と「八千代牛乳」には凝固が確認でき、「八千代牛乳」がより生乳に近いことを目の前で確認。最後に出席者みんなで八千代牛乳を試飲して、安全性とおいしさを実感しました。

多くの参加者から「生産者の切実な思いが伝わりました。支部・ブロックで、『八千代牛乳』の応援に取り組みます」という感想が寄せられました。