食と農

心をつなぐMOMOタオルキャンペーン

八千代牛乳のふるさと、千葉北部農業協同組合に「MOMOタオル」とメッセージを届けました

「八千代牛乳」の生産者・高橋憲二さんに |

贈呈式会場に飾られた |

大雪の被害を受けた堆肥施設 |

高橋さんと参加者全員で記念撮影。 |

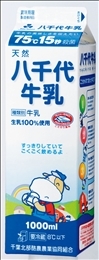

千葉北部酪農農業協同組合では、毎日厳しい衛生管理の下で搾乳をしています。製造に当たっては、風味や栄養を保つために75度15秒の高温短時間殺菌法を採用。

牛のおっぱいを毎日清潔なタオルで拭いてから搾乳することで、生菌数の少ない高品質で衛生的な牛乳が得られるのです。

この時使うタオルを、東都生協組合員の皆さまから2年ごとに提供いただいています。

今年も5,750枚のMOMOタオルと367枚のメッセージが集まり、MOMOタオルとメッセージの贈呈式を、千葉北部酪農農業協同組合に所属する(有)高秀牧場(いすみ市)で開催。「八千代牛乳」を生産する同牧場・代表取締役の高橋憲二さんにメッセージとタオルを手渡しました

2月の大雪は(有)高秀牧場にも大きな被害をもたらしました。雪で倒壊した倉庫の屋根を見て、参加者はみな心を痛めました。

東都生協との絆がこれからの再建に大きくつながっていくことをお話しいただき、参加者からは「ますます八千代牛乳を利用したい」との声が出ました。

(有)高秀牧場には素晴らしい桜並木があります。贈呈式は寒い一日でしたが、高橋さんと組合員の熱い交流で桜のつぼみもほころび始めたように感じました。

6年目の「田んぼの学校」 ~田んぼ作りから始めるお米作り~

(農)船橋農産物供給センター(千葉県)の協力で「田んぼの学校」今年も開校

東都生協は2014年2月22日、産直産地・(農)船橋農産物供給センター農業体験連続企画「6年目の『田んぼの学校』」の第1回、田んぼの整備が行われました。

当日は子ども6人を含む組合員14組24人が参加し、千葉県印西市にある(農)船橋農産物供給センターの休耕田にて、田んぼの周りの溝の泥かき、水路の溝きり、先日の雪で壊れた東屋の片付け、刈払機での草刈りなどの作業を行いました。

開校式。(農)船橋農産物供給センター・ |

みんなで谷あいの田んぼへ |

この企画は、「後継者不足などによる生産者の老齢化や米の低価格などに起因した"休耕"で、荒れた田が毎年増えているという状況を多くの消費者に知ってほしい」また「食と農について考える機会を持ちながら、お米を食べることが農業支援になるということを理解してほしい」そんな(農)船橋農産物供給センター生産者の思いを受けて始まりました。

1年目に田んぼへ下る道を作り、覆いかぶさる木を切り、井戸も掘り、20数年間荒れ放題だった田んぼを整備して「みんなの再生田1号」と名付け、お米作りを開始しました。

現在は、2年目から整備を始めた「みんなの再生田2号」と合わせた約23aの田んぼで、雑草に挑みつつ農薬を使わない安定したお米作りを行っています。

田んぼの周りの溝の泥かき作業① |

田んぼの周りの溝の泥かき作業② |

水路の溝きり作業① |

水路の溝きり作業② |

東屋の片付け作業① |

東屋の片付け作業② |

田んぼの整備やお米作りは決して楽な作業ではありませんが、自分たちで整備した田んぼで作り収穫したお米の味は格別です。今年も2月~10月にかけての全12回で、田んぼの整備から田植え、草取り、稲刈り、脱穀、収穫までを行う予定です。

10月の収穫祭まで、大自然と農業と人の関係を学び、豊かな喜びあふれるつながりを実感できる取り組みは続きます。

昼食は参加者全員で |

終わりの会 一日お疲れさまでした |

自分でこねたみそのお味は格別!

松亀味噌㈱から講師を招き「みそ作り講座」を開催

大わらわの作業 |

容器に隙間無く詰めます |

ビニール袋の中で米こうじと食塩を混ぜ、つぶした蒸し大豆を加えてこね上げ軽く丸め、容器に隙間なく詰めていきます、作業の間はみそ作りの話などで和気あいあい、開始から1時間も過ぎたころには完成しました。

容器を入れる手提げ袋持参の参加者もあり、「自分でこねたみその味は格別」とにっこり。参加者みんなが大満足の講習会でした。

産直青果の出荷に向けたたゆまぬ努力と苦労を知りました

産直産地・JAひたち野の視察訪問・交流

新しいほだ木に、しいたけが発生 |

作り手のこだわりを確認 |

コンクリートで囲ったれんこん畑 |

次に玉里営農センターを訪ね、生産者との懇談・意見交換の後、れんこん畑へ。7人の生産者が100クタールの畑を管理しています。東都生協向けれんこんの有機栽培のために、特別にコンクリートで囲った畑では、養分をより多く蓄えておくため枯れ葉を残したり、セシウムの吸着を抑制するためのゼオライト、ケイ酸カリを肥料に使っています。また手作業で除草するなど、手間を惜しまない作業が行われていました。

参加者からは「3・11の後の放射能汚染が心配だったが、生産者の話を聞き、現場で努力していることが分かった。しいたけ栽培に少し明るい未来が見えて良かった」「生産者・東都生協職員の苦労があってこそ、安全・安心なこだわり商品ができていることが確認できた」という感想が聞かれました。中でも「感謝して食べたい」という声は、産地の苦労を知った参加者全員の思いでもありました。

目指せ10万本運動~「八千代牛乳」を飲もう!

設立以来の取扱商品「八千代牛乳」の学習会&試食会を開催

八千代牛乳 |

乳製品の試飲と試食 |

問1 東都生協の前身は「天然牛乳を飲む会」である。

問2 2013年度も「八千代牛乳10万本運動」を展開したが、2012年度の1週間の平均利用本数は7万本だった。

問1の正解は、「天然牛乳を安く飲む会」。牛の飼料のBHC汚染などが問題となった1967年、安全・安心な牛乳を求める世田谷区の母親たちと「八千代牛乳」が出会ったのが始まりです。名称の「安く」は、より良い物を適正な価格で供給するという東都生協の理念につながりました。

問2は○。全国的に牛乳消費は減少の一途。東都生協でも同様で、平均70,787本。「もっと利用して応援を!」とクイズを通じて呼び掛けました。

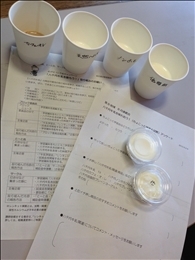

クイズの後は「八千代牛乳」の産地・千葉北部酪農農業協同組合の乳製品の試飲と試食。

「八千代牛乳」になじみのある組合員も、飲み比べて味の違いを再確認しました。「ノンホモびん牛乳」には、「やっぱりびんはおいしい。後味が違う」などの感想も。

八千代牛乳10万本運動への理解も深まり、地域の人にPRするきっかけになりました。2013年度は、隔年で取り組む「心をつなぐMOMOタオルキャンペーン」も実施。10月~1月には千葉北部酪農農業協同組合に贈る白いタオルとメッセージを募集、多くのタオルとメッセージが集まりました。

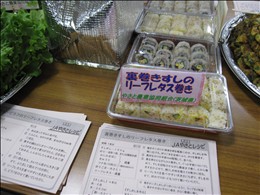

1日限定 農家レストラン ~おいしさ再発見~ オープン

大雪の中、一日限りの農家レストランに110人が参加!

|

|

|

|

勉強もできて楽しいひととき |

「土づくり」について熱く語る |

最後に全員でにっこり「おいしかった!!」 |

前日からの大雪の影響により、参加予定者の欠席が相次ぐ結果となりましたが、主催者の東都生協産直生産者団体協議会(※)のメンバーが準備万端で用意をした試食品の数々をそろえ、「一日限定の農家レストラン」をオープンしました。

開催の目的は、「東都生協ファンを増やそう」。

当日はレストラン風の試食形式で、食べながら気軽に、生産者と組合員が「食」や「産直」について、情報を交換しました。

参加した生産者は、今後の利用につなげようと料理を説明したり、試食を通して産直品の良さをアピールする姿が見られました。

会場は都内3会場。渋谷商工会館(渋谷区)、さんぼんすぎセンター(杉並区)、ルネこだいら(小平市)で開催しました。

今回は、大雪の影響で来られなかった方が多くとても残念でしたが、2014年度も引き続き、語り合いながら交流ができる場の企画の検討をしていきますので、その折りにはぜひ、ご応募お待ちしています!

- たくさんのこだわりの野菜や果物などを使ったおいしいお料理が食べられることができ、お話も伺えて良かった

- 生産者の方のご苦労や知らないことをいろいろと教えていただき勉強になりました

- 安全・安心、心をこめて作ってくださり、とてもうれしい

- ねぎとにんじんのナムル、ミニトマトのコンポート、ほうれん草のオムレツ、さつまいもサラダ。どれもおいしかったです!

- 生産者さんの話を聞けて試食できたことが注文のきっかけになりました

- メーカーさんの苦労話やおいしさの理由など、実際に聞くことができて、利用したことがない商品なども試食でき、今度注文したいと思いました

- 日々の大変なこだわり、愛情をもって作ってくださっていることがよく分かりました。これから もどうぞよろしくお願いいたします

- 料理も大変おいしくいただきました。作る苦労が分かり、ますますおいしく頂きました。ありがとうございました

- 自然相手で大変だと思いますが、もっともっと東都生協を利用したいと思いましたので、これからもおいしい安全な野菜を作ってください。よろしくお願いします。

※東都生協産直生産者団体協議会:東都生協と提携・取り引きのある農産物生産者団体、農産物販売業者で構成する組織です。

魚のある食卓 さんまを食べよう!

千倉水産加工販売㈱から講師を招き、さんま料理講習会

講師のあざやかな包丁さばき |

三枚おろしに挑戦 |

宮城県女川港で水揚げされた鮮度抜群のさんまを1匹1匹大切に扱い、マイ包丁で三枚におろした後、さんまご飯・団子汁・刺身・タタキ・かば焼き風と多彩なメニューに挑戦。てんてこ舞いをしながら5品の料理が完成しました。おろした時に出た中骨も、から揚げにして骨せんべいに。

カルシウムをしっかりと体内に取り込んだだけでなく、まな板は牛乳パックを開いた紙を使用、後片付けも手際よく...と、さすが東都生協組合員!

出来上がった料理を囲んでの交流会では、講師を交えて近年の水産資源の減少・環境問題などしっかり学べた一日でした。

真っ赤なりんごは、生産者の努力が詰まっていました

(農)佐久産直センター・青柳農園でりんご狩り

真っ赤なふじ |

生産者の苦労をお聞きしました |

バスに乗ること約3時間、現地では「今年は小ぶりだけど、実が締まって甘くおいしい」という真っ赤なふじりんごがたわわに実っていました。

実は、昨年4月の交配時期にまだ雪が降っていたため収穫は絶望的と見られ、なんとか交配が成功した後も猛暑が続き、なかなかりんごが色付かなかったのだそうです。「数日前から氷点下の寒さになって、やっと赤くなりました」と聞き、あらためて生産者の苦労を知りました。

参加者からは、

「初めてのりんご狩りは、遠足気分で楽しかった」「真っ赤に色付いたりんごに生産者の努力が詰まっていることを知り、感動した」

――などの声が聞かれました。

イベント盛りだくさん!「収穫祭」を楽しみました

産直産地・(農)埼玉産直センター第9回収穫祭に参加

深谷市イメージキャラクター |

親子で楽しめました |

一番人気の収穫体験をはじめ、くじ引き大会、即売会、キッズランドなどイベントが目白押し。ステージでは深谷市イメージキャラクター「ふっかちゃん」とのじゃんけん大会、ダンスや太鼓のパフォーマンスも行われました。

初参加者も多く、

「50歳過ぎて初めての体験ができた」

「子どもには大根を抜くのはとても大変だったけど、土のいい匂いを嗅げて気持ちよかった」

「商品案内で(農)埼玉産直センターの野菜を目にしたら率先して購入したい」

――など、おとなから子どもまで楽しみながら充実した一日を満喫。

今後の利用普及につながる良い機会となりました。

組合員が信州ハム㈱を視察訪問

安全・安心、おいしさにこだわった丁寧な商品づくりを確認しました

メーカーの方から概要を聴き取り |

工場内の製造工程を確認 |

異物・変形などを丁寧に選別 |

2013年9月19日、東都生協は長野県上田市の千曲川のほとりにある信州ハム㈱の視察訪問を行いました。視察訪問企画では、東都生協商品の生産現場や関連する施設を視察します。目的は、東都生協との約束事や、約束を守るための仕組みとその運用実態、産地やメーカーの特徴的な取り組みなどを、組合員自らが確認することにあります。

創業71年の信州ハム㈱では、恵まれた自然の中で製品を丁寧に作り続けていることを確認。特に東都生協のための無塩せき商品の製造では、添加物・アレルゲン(小麦・卵・乳)・異物混入にも細心の注意を払われていました。無塩せきについての説明では、体に優しい商品作りへのこだわりを再認識させられました。

工場では、原料の出庫から完成品の箱詰めまでの流れを見学。細菌に汚染されないようにクリーンルームなどの入口は別々に設置、素爪ブラシ他もきちんと用意し、素手で肉の骨などをチェックするために15分ごとに消毒液で手を消毒することを義務付けています。また、製品工程の見学では、整形(骨・異物の除去)⇒無塩せき味付け⇒熟成⇒パック⇒熱処理⇒充てん⇒機械パック⇒金属探知機 の各工程で細かく異物・変形などのチェックを行い、手間を惜しまない姿勢が見られました。

「添化物の少ない商品から作っていくので、東都生協の商品は朝一番に作っている」とのこと。

参加者は、「清潔な工場で商品が作られているのが分かった」と安心した様子。また、「無塩せき商品の良さをあらためて認識することができた」「おいしいハム・ソーセージの試食に感謝です。いただいたレシピも参考にして孫たちに食べさせたい」などの感想が寄せられました。