食と農

「もったいない」はおいしいぞ!

産直産地・(農)房総食料センター(千葉県)との交流訪問報告

|

風評被害が心配... |

|

野菜たっぷり |

「とうもろこしを取るのは初めてで、とても面白かった」「子どもには貴重な体験に。とうもろこし1株から1本しか収穫しないなんて...感謝して食べなければ」など、参加者は畑からたくさんのことを学んだようです。

昼食は婦人部による野菜をふんだんに使ったメニューが勢ぞろい! 「 ごぼうたっぷりの炊き込みご飯」はおかわり続出。東都生協のもったいないシリーズ「豚肉となすで作る黒酢炒め」をアレンジした一品も大好評でした。

震災被害・風評被害が心配されましたが、現在、集荷場も復旧しています。また同センターの青年部には後継者が大勢いるというお話を伺い、今後活躍し発展していく力を感じました。

みんなが継続購入できるという安心感と、産地のおいしい「もったいない」の元気をいただき、心身ともに満腹になった産地交流訪問でした。

デリケートな果実、ブルーベリーのおいしさ堪能

産直産地、狭山マルタ(埼玉県)との交流訪問報告

ブルーベリーの収穫作業 |

収穫後、搾りたてのブルーベリージュース |

約300種もあるというブルーベリー。狭山では寒い土地に適した品種も暖かい土地に適した品種も風土に合うため、6月~8月の間ブルーベリー狩りが楽しめます。

ブルーベリーの木は5~6mまで育つので、収穫しやすい2mほどに剪定すること、収穫期には、デリケートな実の一つひとつを傷付けないよう心を配り、また100人で一斉に収穫することなどを伺いました。

その後は小雨の中、カッパを羽織って収穫体験。ブルーベリーをパックに詰めつつ、甘くおいしい実をお腹いっぱい食べました。実の先端部分は優しく摘まないとすぐ傷付いてしまいます。

生産者のご苦労が良く分かり、これからも生産者の方々を思ってブルーベリーをたくさん食べよう、とそれぞれ胸に思いを秘めながら現地を後にしました。

収穫体験と生産者との交流、有意義な夏の一日

野菜の収穫体験を通じて生産者と交流

とうもろこしの収穫作業 |

木陰でバーベキュー |

生産者の斉藤僚次さんです |

30度を超える炎天下、参加者15人はまずとうもろこしの収穫へ。おとなの背よりも高く育ったとうもろこし畑はとても広く、中に入ってしまうと誰の姿も見えなくなってまるで迷路に迷い込んだよう...。そのほかビニールハウスや畑でも、ピーマン、トマト、なすの収穫を楽しみました。

お昼は、緑豊かな広場の木陰でバーベキューをしながら、生産者の斉藤僚次さんや婦人部の人たちと楽しく交流。産地の思いのこもった野菜の新鮮なおいしさも堪能しました。

夏の暑い日の訪問でしたが、いろいろな野菜の生育現場を見ながら収穫を体験し、生産者とも語り合えて、参加者一同有意義な一日になりました。

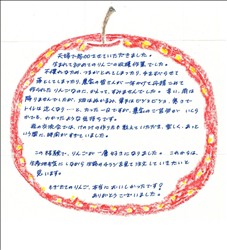

2010年度 りんごの収穫のお手伝い&交流会

お手伝いを通じて産地への愛着も高まりました。

東都生協のりんごの産直産地・(有)ゴールド農園の協力を得て、2011年11月10日(水)~12日(金)に10人の組合員とその家族の参加により「りんごの収穫のお手伝い&交流会」を行いました。

りんごの収穫の最盛期であるこの時期に訪問し、りんごの収穫作業およびりんごの袋詰め作業のお手伝いをすることを通して、りんごや産地の取り組み、そして地域についての理解が深まり、産地への愛着も高まりました。

<主な内容>

ねぷたの館見学、㈲ゴールド農園 本社施設にて自己紹介・作業の見学、葉とらずりんごの収穫作業、葉なしりんごの収穫作業、生産者との夕食交流会、りんごの袋詰め作業、白神館見学、直売所で買い物、観光館で昼食など

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- 紅葉の真っただ中、岩木山の頂は雪化粧、広々としたりんご園、緑の葉に真っ赤なりんごとの、色のコントラストがとても素晴らしい。一本の木にびっくりするようなたくさんのりんごが実り、りんごの木もさぞかし重いだろうと変に心配してしまいましたが、これだけ実らすには技術と経験が必要だとか、とくにてんか(花の間引き?)によりりんごの収穫高が異なるのだと、若い生産者(三代目)が熱く語っていたのは印象的でした。後継者不足の心配もない様子で、私たちもおいしいりんごを食べ続けられそうでひと安心です。収穫最盛期、雪が降るとりんごが駄目になってしまうとのこと、産地では皆忙しく最後のりんごの収穫に追われていました。私たちも足手まといにならないよう? 収穫の体験をさせていただきました。一年がかりで実ったりんごを無駄に出来ないと、りんごの収穫・袋詰めと大変緊張し、疲れましたが楽しいひとときでした。

- かねてから、取りたての完熟りんごを食べてみたいと思っていましたので、夢がかないうれしかった。以前、近所の方から「青森の実家から送ってきたから」と頂いたりんごのおいしかったこと!! その後、どこで買ってもあのおいしさにはかないませんでした。収穫時に食べたあの「パシッ!!」とした歯ごたえ、甘味と適度の酸味に「これが待ち望んでいた味だ!!」と感激しました。収穫も初めての体験でしたので貴重でした。一個一個、立派なりんごでしたが、あれだけの実にさせる裏方の作業なども聞けて、大分「りんご通」になった気がしています。

- 収穫の作業は、雨が降っていなかったこともあり、大変楽しいものでした。最初のうちは、中々とれずにいましたが、そのうちに慣れてきて、どんどん楽しくなっていきました。「はい、もうそろそろ終わりですよ」の掛け声が少しうらめしかった。「もう少しとりたかったなぁ~」←と、気軽に言ってますが、それが毎日のこと、お仕事のこととなったら、そうは言えないのでしょうね。「では、1個どうぞ食べてください」と言われ、岩木山を見ながら食べたりんごは、本当に本当に本当においしかったです。1口食べるごとに「ん~♡ ん~♡♡ ん~♡♡♡」と、うなっていました。あの味は一生忘れないと思います。

- わずか3日間ですが、不思議ですね...ゴールド農園の大ファンになりました。今までもりんごは大好きでしたが、もっともっと好きになりました。特にゴールド農園のりんごは!! これからもおいしいりんごを東都生協に出荷してください。

- 息子のためにと申し込んだ今回の交流会でしたが、りんごの収穫は初めての体験で、私もすっかり夢中になってしまい、寒さも忘れて一日中りんごを収穫していました。収穫の途中でいただいたもぎたてのりんごのおいしかったこと!! でも、お蔭で次の日はあちこち筋肉痛で、少しは生産者のご苦労を知ることができました。収穫体験だけでなく、りんごの花を摘み取る作業や葉を摘む作業、年間を通して供給できるように袋をかぶせる作業などのお話しを聞き、私たちが一年中安全でおいしいりんごを食べられるのは生産者の方の日々の努力のおかげだと、あらためて知ることができました。また、収穫された後も、様々な検査や袋詰めなど、たくさんの人の手を通じて私たちの手元に届くとわかり、今まで以上にりんご1つ1つを大事に頂いております。これからもお体に気を付けて、おいしいりんごをたくさん作ってください。」

|

|

2010年度たっぷりきのこの じっくり交流会

きのこ料理を使った簡単料理教室や施設見学を通じて生産者と交流

東都生協のきのこの産直産地で「きのこ学習会&簡単料理講習会」でもおなじみのJA中野市の協力を得て、2011年11月6日(土)~7日(日)に15人の組合員とその家族の参加により「たっぷり きのこ の じっくり 交流会」を行いました。簡単きのこ料理の講習やきのこの学習、栽培施設 種菌センター見学や生産者との交流を通して、産地の取り組みやきのこについての理解を深めました。

<主な内容>

きのこを使った簡単料理教室、夕食交流会、日本土人形資料館・中山晋平記念館見学、栽培施設・種菌センター見学、きのこもぎとり体験(えのき・しめじ・まいたけ)、直売所で買い物など。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

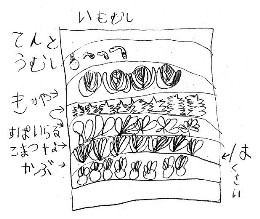

<参加者の声やイラスト(抜粋)>

- きのこ類については、これまでよく購入しているにもかかわらず、産地に関しては長野県で作られているぐらいの知識しかありませんでした。今回参加したことで、生産者の方々にお会いすることができ、きのこを用いた料理をいくつか教えていただいたことで「きのこ」をぐっと身近に感じられるようになりました。また、一年中ほとんど購入価格の安定しているきのこ類ですが、生産コストはシーズンによって大きく異なるということも分かりました。

- 温度管理・原料・清潔に作られれていることが分かり、勉強になり、かつ安心しました。これからも今まで以上に利用させていただきます。資料にもあったように、今毎日えのきだけを食べ続けております。

- きのこのおいしさにびっくりしました。香りも良く、そしてたくさん食べても飽きないことが、今回教えていただいたことです。きのこは菌でできているというのは知っていましたが、種菌センターで菌を見せてもらいびっくりしました。そしてきのこの生産には徹底した衛生管理、湿度・温度管理と、とても大変なことを知りました。うま味成分をたくさん含み、栄養も豊富で抵抗力のある体にしてくれ、そして女性の味方といえる食物繊維が豊富なことなど、これから今まで以上に食べたくなりました。」

- きのこ(だけの)カレー。ほんとうにきのこだけで、とてもおいしいカレーができてびっくり。きのこは大好きなので、これまでもおいしいと思っていましたが「もっとおいしい食べ方、しかも簡単!」と、いいことずくめなことがよく分かり、もっときのこが好きになりました。こんな素晴らしいきのことのことを、広くみんなに知ってもらおうとしている取り組み(きのこマイスター、いろいろな料理講習など)に、本当に感動しました。私も家族をきのこ好きにできるように、教えてもらったこレシピを実践したいと思います。また、きのこだけでなく、中野市の歴史や文化なども紹介していただき、産地へ行かなければ分からなかったことが盛りだくさんで、ためになる楽しい企画でした。

- きのこの糖度を上げるために、コーンコブミール、米ぬか、おから、海草などを利用し、努力されていること。また種菌の違いでJA中野市さんのきのこがおいしいことがよく分かりました。培地の安全確認を今後ともよろしくお願いします。」

- 交流訪問は3年ぶり2回目ですが、参加して、皆さまの熱い思いに感動しました。今までは中野市がどこにあるのかも正直よく分からなかったのですが、完璧です。さまざまな工夫を凝らしていることが本当によく分かりました。また、体にとても良いことも改めて学びました。それからきのこマイスターもコミュニケーションまでカリキュラムにしているのが素晴らしいと思います。娘が受けたいと申していましたので、夏休みに学校の臨海学校と重ならなければぜひ受けさせたいと思います。

- 今回の交流会はとても楽しかった。収穫はなかなかできない体験だったし、料理を作るのもとても楽しかった。特に「えのき氷」は、みそ汁に加えるととてもおいしかったし、なめたけはおかずにぴったりで、カレーライスは結構ボリュームがあっておいしかった。他にも「きのこのパスタ」などがあるといいかなと思いました。今まで、きのこの生産している場所にあまり注目したことがなかったので、良い機会になりました。これからは、中野市で生産されているきのこを買い、いろいろな料理を作って、家族で楽しく食べたい。(11歳女の子)

|

2011年度 産直肉「めぐみ米豚」 飼料用米 田植え体験&交流

田植え体験と交流を通じて楽しく理解を深めました

産直肉「めぐみ米豚」の飼料用米の生産に関わっているJAかみつが・JA全農とちぎ・JA東日本くみあい飼料㈱・JA全農ミートフーズ㈱の協力の下、2011年6月12日に24人の組合員とその家族が参加して田植え体験と交流を行いました。

手植えでの田植え体験や機械を使っての田植えの見学、お昼は「めぐみ米豚」のしゃぶしゃぶを食べながら生産者と交流しました。昼食後は、飼料用米の取り組みについての説明や「めぐみ米豚」のPRなどを行い、楽しく理解を深めました。

<主な内容>

開会式、飼料米生産の取り組みの経緯・概要、飼料用米の流れについて、飼料米生産者の紹介、参加者自己紹介、田植え作業説明、田植え体験、機械を使っての田植え見学、いちご狩り、昼食・交流、JAかみつがの概要説明、「めぐみ米豚」のPR、クイズ、参加者から感想、トマト選果場見学、トマトのパック詰め体験、直売所で買い物など。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<参加者の声やイラスト(抜粋)>

- 今、放射線の問題は、小さな子どもを持つ親として、毎日考えずにはいられない問題です。大変だとは思いますが、放射線の影響を受けず、安全な作物を精算するためには何をすべきかということ、何ができるかということを日々努力していただければと思います。

- お忙しい中、このような企画に参加できたことに感謝します。田植え体験、いちご狩り、トマトのパック詰め、親子でとても楽しめました。震災後、不安に感じることは放射能の影響です。皆さんが手塩かけて育てた作物を感謝していただいてはいますが、未来ある小さい子どもを育てる親にとっては、とっても気になっています。生産者の方、農協の方、生協、消費者、それぞれが知識を持ち、対策を講じて行動しなければならないと思います。

- 田植え体験は、私自身初めてで、とても印象に残りました。素足で入る田んぼの感触や、歩きにくさなどはやってみなければ分からないことです。これを子どもにも体験させられたのは、一番の収穫です(長靴を借りなくて良かった。もっと素足での田植え体験の良さを強調してはいかがでしょうか)。また子どもたちには、田植えをする前に「歩行の練習」を行っても良かったと思います。メインイベントなので、もう少し田んぼに入っていたかった。半日を全て施設内で楽しむことができたことに驚くとともに、JAのすごさを感じました。農業はシンプルなものだと思っていましたが、それを取り巻く環境は、国の政策を含めていろいろなことがあることを、少しだけ知りました。一消費者として、国産の農作物にこだわり、生産者を考えながら食事をしていきたいと思います。これからも、食の安全に努め、おいしい農作物を提供してください。最後に、栃木県は東日本大震災の被災地であるので、そんな中で開催していただいたことに感謝し、一日も早い復興を祈願します。」

|

|

|

|

|

枝幸「魚つきの森」植樹協議会 交流企画 植樹・体験ツアーを開催しました!

枝幸「魚つきの森」植樹協議会の海づくりの取り組みへの理解を深めました

2011年9月30日~10月2日、13人の組合員とその家族が、東都生協にアキザケ・イクラ・ホタテ・ケガニを供給する「枝幸漁業協同組合」を訪問しました。産直産地の北海道漁業協同組合連合会にもご協力をいただき、オホーツク海北部に面した北海道枝幸町で、産地を知り、枝幸「魚つきの森」植樹協議会の取り組みへの理解を深めました。

<主な内容>

宗谷岬で昼食、オホーツクミュージアム見学、えさし丸(地元特産品販売所)で買い物、枝幸漁協にて学習会、秋鮭定置網起こし見学、鮭の水揚げ見学、漁協市場見学、秋鮭採卵見学、植樹作業体験、アキザケ・ホタテ加工体験、リース作り、徳志別川鮭捕獲見学、鮭の育成施設見学、バーベキュー懇親会など。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- 植樹作業では、クマザサの根の張りの強さに驚くとともに、自分の力の無さにがっかりでした。枝幸の女性は立派です。お力を借りてやっと2本の植樹でしたが、この木が大きな樹になって森や海をきれいにしてくれる日を夢に見ます。優しくたくましく温かい心を持った枝幸の皆さまに自然が力を貸してくれるようにと願っています。

- 今回、水産加工の産地交流会は初めて参加しました。「魚つきの森」は今までも何となく分かったようなつもりで、本やインターネットでも調べていたのですが、そこに興味を持って参加させていただきました。ただ魚を増やすことに専念していれば良いのではなく、魚が住みつく環境づくりから取り組むことの大切さや、魚介を増やすためにさまざまな工夫がなされて日本の水産資源が守られているということがよく分かりました。組合員としては、それを買い支えていく必要がある。多くの組合員に広めて、少しでも援助できれば幸いです。こちらは、さまざまなことを体験・学習ができて大満足の3日間でした。」

- 2泊3日ではありましたが、ツアーの内容も濃く充実しており、この3日間、驚きと感動の連続でした。女性部の方々の中に「未だ漁船にも乗ったことがない」とのお話も伺い、貴重な体験をさせていただきました。定置網漁を間近で見ることができ、また、乗組員の方々のそれぞれの役割とチームワークの良さ、魚の鮮度を保つための努力をされていることにも改めて敬意の念でいっぱいです。植樹についても、クマザサを刈り、根の張っている土地に植樹するという重労働をこなしている女性部の方に脱帽。ましてや魚の水揚げされた時の作業、主婦として家のこともやりながらの植樹に「海の環境を守る」熱い思いが感じられました。

- 何だかまだ興奮がさめやらんといったところが今の状態です。鈍い私は、現地で初めて植樹協議会の構図も分かりました。「定置網起こし」の雄大さは、太陽の昇る背景と共に忘れることはありませんが、不漁の時もあるでしょうし...と漁師さんとその奥さま方のことを思ってしまいました。植樹はコツがつかめず、あまり貢献できなかったのが残念。またの機会があればもっとうまくやりたい。今は順調に大きくなってと祈っております。東京に帰ってすぐに注文用紙の枝幸の「生秋鮭」と「ほたて貝柱」に○を付けました。報いるにはこれしかないのだと思い...。

- サケに関しての見学や体験はどれも貴重なもので大変有意義でした。サケの採卵時の手早いこと! 腹の切り開きの早いこと!驚きでした。実習で自分でやってみて、皮が堅くて包丁がなかなか入らず、こんなに大変とは思いませんでした。

- 植樹して森を豊かにして海も豊かにする。素晴らしい考えだと思います。その運動に少しでもお手伝いできたことをうれしく思います。クマザサの根を切るのは大変でした。翌日は二の腕、足が筋肉痛でした。女性部のご苦労がよく分かります。

- 早朝、未だ明けやらぬ海に船出をして、定置網起こしを見学できたこと、海からの日の出が殊更美しく眺められたこと。見ること聞くこと、新しい体験ばかり、本当に有意義な3日間でした。水揚げされた鮭の選別作業、鮭の孵化の見学、サケ・ホタテの加工体験など、現地の方々が寒さの中、大切に魚貝類を扱っておられ、きれいな海と整備された加工場で扱っていただいていること、体験とともに、安全・安心を確認しました。

- 定置網起こしなど、本来なら実際に見ることができないことなので感激しました。今一番お忙しい時なのに船を出してくださり、本当にありがとうございました。川での捕獲や採卵見学など、サケについていろいろなことを学べてよかった。植樹体験も、思ったより穴を掘るのが大変だったので、残りの900本を女性部の方々が植えてくださるとのこと。忙しい時期なので大変だと思います。あの苗木が大きく育ってくれるとうれしい。地球環境のことまで考えて漁業をなさっているということも、もっともっと組合員やその他の人たちに伝えていきたいと思います。漁業というものは大変な仕事ですが、皆さん仕事に誇りを持ち、楽しんでいるように見えて素晴らしいと思いました。

- 温かいおもてなしと、綿密な計画の下でのたくさんの貴重な体験に、感謝と感動の3日間でした。その第一は、やはりサケ漁を船から見せていただいたことです。夜明け前の暗い海からタモいっぱいのサケがすくい上げられたときには、思わず感動の声を発しました。港に陸揚げされてからの作業も興味津々でした。鮮度にこだわる作業分担と手際の良さには、皆さんの心意気を感じました。私の故郷は宮古が最寄の港です。よく南部鼻曲がりサケの漁の話を聞きますが、見たことはありません。百聞は一見にしかず、イメージしていたサケ漁とだいぶ違っていました。大自然を相手のサケ漁で、具体的な数量を掲げながら採卵・放流・捕獲をされているというお話の計画性と科学性には驚きました。

- サケの選別では、一瞬で雄・雌・その他に区別され、豪快に投げられて処理されていくのが印象に残りました。また、漁業についても、ただ船で行って魚を取ってくるという漠然としたイメージを持ってましたが、採卵から放流、その他さまざまな努力のたまものなのだと認識を新たにしました。これから魚を買う時も、折りに触れ、皆さんの努力が思い出されると思います。今の世の中、農業・漁業など一次産業が成り立っていくのは難しくなっていると思いますが、日本の食料を守るため、がんばってください。」

- 「サケもホタテも、一粒一粒、いかに大事に育て、海に蒔いているか。でも○年後に収穫できるまでは、ひたすら自然の導きを祈るしかない...まさに"人事を尽くして天命をまつ"作業なのですね。漁師さん達も奥様方も、そして漁組の皆様も、とてもいいお顔をしていらっしゃいました。生きること、そのための食糧を自然からいただくこと、そのために汗水流して働くこと...そんなシンプルで、でも人間の原点に近い暮らし方をしていらっしゃるからかと思います。何だかうらやましくなりました。ご苦労も多いかと思いますががんばって下さい。私も"枝幸産"をばんばん食べて応援します。」

JAみやぎ仙南(丸森町)で産地交流会を開催しました!

2010年度 田んぼの生きもの調査&ホタル鑑賞 ~JAみやぎ仙南(丸森町)産地交流会~

2011年6月26日~27日に21人の組合員とその家族が、東都生協に「コシヒカリ」を供給する産直産地・JAみやぎ仙南(丸森町)を訪問しました。この企画を通して、JAみやぎ仙南が取り組んでいる「田んぼの生きもの調査」の体験・施設見学や生産者との交流を通して産地を知り、また、豊かな自然にふれることで、人と自然とが仲良く暮らすことの大切さについて学びました。

<主な内容>

阿武隈ライン舟くだり(舟内で昼食)、産地での米作りへの取り組みと田んぼの生きもの観察と調査について学習、生きもの観察と調査(田んぼと周辺の生きものの確認など)、JAみやぎ仙南生産者・職員たちとの夕食・交流会、蛍鑑賞、産直米田んぼの見学、田んぼの草取り作業体験、野菜の収穫体験、昼食(バーベキュー)・交流、棚田見学など

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- 私は初めて田んぼに足を踏み入れましたが、想像以上に沈み込み、仰っていた、田んぼも湿地であるということを実感しました。低農薬、無農薬での農業生産が、いかに効率的でないかも分かりましたが、反面、アマガエル、アメンボ、ドジョウ、タニシ、ヤゴなどの生きものが生息可能となり、本来の自然を構成する生態系を維持出来ていることも理解出来ました。子どもたちも普段目にすることのない生きものを捕獲したり、楽しめたようです。特に蛍を見たのは初めてでしたので、感動もひとしおでした。」

- 子どもだちだけではなく私自身にも一生の思い出となりました。生産者さんたちの作る思いを直接聞けて勉強になりました。除草剤・農薬に頼らずに少しでも減らしてくれているのにはとても感謝しております。そして自分たちが住んでいる所・丸森町をとても大切にされていて誇りに思っているんだなと感じました。子どもが虫を一生懸命探して田んぼを走りまわっている姿は忘れられません。そして、食べものに対する思いも変わったようです。食の安全を言っている東都生協さんを今まで以上に信頼できるようになりました。今回のような企画はどんどん行っていただけるとうれしく思います。丸森町大好きです。これからキャンプ場など絶対遊びに行きます。お米は今までうちの子どもたち、あれほどおいしそうに食べたことがなかったので、これからは絶対に丸森町のお米を注文します!!

- 田んぼの生きもの調査では、息子がお母さんと率先して、田んぼを突き進む姿に「積極的に参加しているなぁ」と感動しました。佐渡のトキの話を聞いていましたので「田んぼの中にたくさんの生きものがいるということは、お米もおいしいんだなぁ」と思っていました。ホタル観賞でも本当にたくさんのホタルに出会えて、息子も捕まえるのに夢中でした。翌日の田んぼの草取り、キュウリの丸かじりととてもたくさんの産地の方のおもてなし、とても感動しました。農業を営む大変さもさることながら「薬を使わない」大変さ、丸森町の方々の一生懸命さが伝わってきました。

- 田んぼでの丁寧な説明、そして生きものを見つける技術、さすがです。田んぼの中を歩くのがやっとの状態。子どもはカエルが捕まえられて、とても喜んでいました。微生物たちの働き。あの柔らかさは彼らのおかげと初めて知りました。田んぼの中の生きものたちのドラマ、つながりがあると思うと感動でした。

- 薬を使うと全てが壊れてしまうのですね...そしてそれは、生産者の方たち、食べる私たちだけではなく地球のためにも良くないことですね。改めて、安全な生産ということを考えました。次の日の田んぼ体験も同様です。子どもは、虫探しに夢中でしたが、それでも雑草を上手に見つけあっというまに束にして戻ってきました。私はモタモタしている間に...。息子は地図帳や頂いたパンフレットを調べて、丸森町はここ、阿武隈川はこう流れて...と、今でも楽しんでいます。祖父などにもはりきって教えていました。来年の年賀状は丸森で撮った写真に決まりです。もちろん宣伝もかねて!!」

|  |

2010年度「野菜ができるまでを学ぼう」を開催しました!

(農)埼玉産直センターで農業体験

|

|

|  |

|

|

|

|

|

|

<10月3日(日)ミニ白菜の収穫、ほうれん草・小松菜の種まき、白菜の苗植え>

|

|

|

|

|

|

|

|

<11月21日(日)キャベツ、ブロッコリー、ほうれん草、小松菜の収穫>

|

|

|

|

|

|

<1月23日(日)白菜、スパイラルなど収穫、煮ぼうとう作り>

|

|

|

|

|

|

|

|

<参加者の声(抜粋)>

- 昨年のとてつもない暑さから始まり、最後の収穫の時期は各地で大雪が続く寒さ。私達が参加した日は、天候にも恵まれ、作業もとてもしやすかったのですが、皆さまは毎日のことですから、そうもいかないでしょう。ご苦労も多いことと思います。これからも安全な、おいしい野菜をお待ちしています。」

- 私たちは"いいとこ取り"で、大変なことはしていませんが、生産者の方々は苦労されているだろうことを、今までより実感できるようになったと思います。取れたて野菜は本当においしいんですね(甘い)、びっくりしました。「

自分で育てた(?)野菜」と思うと、虫に喰われているところも大事に食べています。 - 「生協のやさいはもともと美味ですが、現地で採れる収穫しながらのやさいの味見はおいしくて楽しくて、思い出深い体験でした。子どもたちも、こまつな、キャベツ、ブロッコリー、ほうれん草など、畑でつまみ食いをしてとても楽しそうでした。虫もいるし、ドロもつく。それを丁寧に収穫していただいているから、家で食べることができることに深く感謝しています。

- 「おいしい野さいが食べられたのでとてもよかったです。かぶのねっこがちょこんと土のなかに入っているだけでよくそだつなと思いました。(8歳 男の子)

|

|

展示即売会「日本の農畜産物をたべよう! マルシェ」開催

関東の生産者団体と都内3カ所の会場で開催

協賛団体・全農パールライス |

産直農産物のこだわりを説明し |

北区の「東京ふれあい医療生協 |

買い控えが起きている関東産を中心とした産直農産物。東都生協(コープ)は2011年5月21日、「震災に負けるな! 風評被害に負けるな!」という気持ちを込め、都内3カ所の会場で産直生産者団体と共に展示即売会「日本の農畜産物をたべよう! マルシェ」を開催しました。

北区、杉並区、調布市に開設した各会場では、用意した産直農産物や国産商品が2時間で完売する盛況となりました。

「マルシェ」各会場には関東を中心とした産直農産物の生産者団体が参加。

会場の一つ、調布市の全農パールライス調布精米工場には(農)房総食料センター(千葉)、(農)埼玉西部産直グループ(埼玉)が出店しました。

これから最盛期を迎える穫れたてのトマト、大玉レタスや葉物などバラエティ豊かな産直・国産商品が並び、訪れた近隣の組合員や消費者が、次々と買い求めていました。

「マルシェ」販売代金の一部は、東都生協の「東日本大震災支援募金」に充てられます。