食と農

登録米「新潟コシヒカリ(弥彦)」の産地を交流訪問

遠隔産地への交流訪問

|

東都生協は2009年11月18日、新潟コシヒカリ(弥彦)の産地・JA越後中央・弥彦営農センター(新潟県西蒲原郡弥彦村)への交流訪問を実施しました。

2009年産の「登録米 新潟コシヒカリ(弥彦)」を利用している東都生協組合員にお知らせをしたところ、50人以上の申し込みがあり、抽選の結果42人の方が参加しました。

晩秋の弥彦村で同農協の産直米の倉庫見学や温泉、菊まつり、そして寺泊の魚の市場通りでの買い物などを楽しみ、弥彦村に親しみを感じることができた一日となりました。

■産直米の倉庫を見学

現地に到着した後、最初にJA越後中央・弥彦営農センターの産直米の倉庫を見学しました。

9月に収穫された産直米(もみ)は、まず生産者のところで乾燥され、もみすりをして玄米となります。玄米は同農協の倉庫に運ばれ、約1トン入りの大きな袋に詰められ、品質検査を受けた後、低温倉庫に積み上がります。

産直米の保管状況を初めて見る組合員も多く、整然と積み上げられている様子に圧倒され、品質がしっかり管理されていることに感心していました。

| 低温倉庫には、約1.1トンの玄米が入った袋(フレキシブルコンテナバッグ)が倉庫いっぱいに積み上がっていました。 |

| 隣の低温倉庫には30kgの産直米が入った紙袋が保管されていました。それぞれに生産者名や栽培履歴などがきちんと表示されていました。 |  |

■弥彦桜井郷温泉「弥彦さくらの湯」 | |

|---|---|

| 弥彦桜井郷温泉「さくらの湯」では、昼食と源泉かけ流しの温泉を堪能しました。 |

■弥彦神社 菊まつり | |

|---|---|

| 11月1日から24日まで開催される菊まつりの後半に当たり、県内外の菊作りの愛好家が丹精込めた作品が並べられ、色とりどりの菊がいろんな仕立て方で、見る人を魅了していました。 |

毎年テーマを変えて作られる「大風景花壇」ですが、今年は萬代橋(ばんだいばし)。 新潟市街にある信濃川にかかる六連アーチの橋です。 |  |

■寺泊 魚の市場通り(てらどまりさかなのいちばどうり) | |

|---|---|

| 寺泊 魚市場通りには、大型鮮魚店が軒を連ね、日本海の魚介類を中心とした海の幸が手ごろな値段で売られていました。中には「こんなに持って帰れるの?」というくらい買い物をした方もいらっしゃいました。 |

■最後に

今回の参加者には、「新潟コシヒカリ(弥彦)」や「あきたこまち」、天日干し米などお気に入りの産直米があり、中には40年近く東都生協を利用されている方もいました。

そんな多くの組合員の方に多くの産地が支えられていることを実感した交流訪問となりました。

「三陸牡鹿表浜魚つきの森」で2回目の記念植樹

石巻市で産直産地・メーカー、地域の皆さまと共に川と海を守る活動を推進

中村副理事長が、北倉悦郎石巻副市長に |

地元の小学生も頑張って植樹作業 |

左から石巻市立鮎川小学校の生徒と |

2009年10月29日、東都生協は、㈱マルダイ長沼、宮城県漁協表浜支所とで発足させた「三陸牡鹿表浜魚つきの森・植樹協議会」での2回目の植樹を行いました。

植樹作業に際しては同協議会メンバーの他に、石巻市役所の関係者、石巻立鮎川小学校の生徒さんなど、約120人もの参加者が集まり、大がかりな作業となりました。本協議会は、植樹活動を通じて水産資源を守り、漁場や資源管理型漁業によって生産される生産物の利用促進を目的に、同年4月22日に発足したものです。

東都生協が組合員と生産者が一体となって進める「食の未来づくり運動」。この運動では、食とくらしに水産業を近づけ、水産物の供給を通じて漁業の今を組合員に伝え、日本の食料自給率向上を目指すことを掲げています。本協議会の活動も食の未来づくり運動の一環です。

開会に当たって東都生協・中村副理事長は、食と農を事業と運動の基軸とする東都生協の取り組みや北海道の産直産地との「枝幸魚つきの森 植樹協議会」の活動などを紹介し、今後も「日本の水産業を応援していく」と述べました。

宮城県漁協表浜支所の木村運営委員長からは「カキ相場の下落など厳しい経営状況にある中、若い漁業従事者が安心して漁業を継げる環境づくりを目指したい」との生産現場の思いが語られました。

続いて植樹作業。土の掘り起こしは想像以上に大変で、参加者たちは慣れない作業に戸惑いながらも、懸命に土を掘り起こしました。地元から参加した石巻立鮎川小学校の生徒の皆さんも、めいめいシャベルやスコップなどを手にして、汗をかきながら作業を進めました。

掘り起こしが終わったら、苗木を1本ずつ丁寧に苗を植えていきます。この日はクヌギ、ヤマザクラ、ナラの苗木など180本の樹木を植樹しました。今回は石巻市役所の関係者も参加し、文字通り地域と協力しながらの、意義のある記念植樹となりました。

今後の取り組みは、消費者と生産者による料理教室などの開催と併せて、水産物の普及、「浜の商品作り」などを予定しています。

東都生協・風間常務からは「本協議会発足の経緯や、水産業が抱える問題などを消費者に広報し、商品の利用を通じて生産者を支えてきたい」と抱負を語りました。

全て手作りの「アップルパイ」はプロの味わい

むさしの製菓㈱の視察訪問

おいしそうなアップパイが |

むさしの製菓㈱の「アップルパイ」は、東都生協の菓子部門の人気商品です。パイ生地を型に入れスポンジクラム、りんごの甘煮、カスタードクリームと重ねて仕上げていく工程は全て手作業で、職人技で手早く作られていく様子を見ることができました。

りんごは長野県産を中心に、国内産のものを使っていることや、異物混入を防いだり、温度調整など、品質管理には細心の注意を払っていることなどが確認できました。

プロの職人が作ったアップルパイを、手軽においしく食べられるのはとてもありがたい、という参加者の感想がありました。

地球に優しい畜産を進めています

国産自給飼料100%の北海道・北里八雲牛の故郷を訪問

牧場の広さは約350ha(東京ドーム約75 |

|

宿泊施設の目の前に牛の親子がいました。 |

初日は全3日間のスケジュール |

ピザとパンづくりに挑戦。 |

満天の星空の下でキャンプファイヤー。 |

畔柳(くろやなぎ)先生のお話は |

東都生協の産直産地・北里大学 八雲牧場(北里大学獣医学部附属フィールドサイエンスセンター八雲牧場)では、こうした自然の循環を大切にした環境保全型畜産に取り組んでいます。

東都生協は八雲牧場のご協力により2009年9月19~21日、今年で3回目となる産直体験ツアーを実施。東都生協の人気商品、自給飼料(八雲牧場の草)100%の北里八雲牛の故郷を訪問し、「牛にも人にも地球にもやさしい畜産」を体感し、北里八雲牛とその産地への理解を深めるのが目的です。

北海道という遠隔地にもかかわらず、今年は組合員15人が参加しました。

まず、八雲牧場の取り組みについて、牛を目の前にしてお話を聞いたり、クイズラリー形式でコースに沿って歩きながら、学び・体験しました。

その後、ピザ・パンづくりや「北里八雲牛」のバーベキュー、キャンプファイヤーなどを通して、生産者と楽しく交流しました。

参加者は、自分の目で見て、聞いて、体感することで、八雲牧場の取り組みや「北里八雲牛」への理解をいっそう深めることができました。

2日間のツアーを終えた参加者からは、「有意義な時間を過ごすことができた」「子どもの肉嫌いが改善できた」「牛が牛らしく育つために手助けをしているだけ...その謙虚な気持ちこそが、牛たちにへの愛情なんだなぁ~」など、生産者の熱意に感動する感想が多くよせられtありました。

田んぼづくりからの米づくり交流(その3)

2009年9月19日(農)船橋農産物供給センターで稲刈り

風の影響かほとんどの稲は |

子どももカエルと遊びながら、お手伝い |

中腰での長時間の作業は結構きつい |

刈りとった稲の束ははざかけで天日干しに。 |

みんなで力を合わせたたまもの |

この取り組み、単なる田植えや稲刈りなどだけの米作り体験ではありません。(農)船橋農産物供給センターの協力により、荒れた田んぼを復活させるところから始まった農業体験企画です。

12月の第1回目は、まず田んぼまでの道作り。その後、田植え・草取りと作業が進みました。この日はいよいよ稲刈りです。

参加者は総勢50人。田んぼは20アールあり、とても手作業では刈りきれません。稲刈り機1台の助けを借りながらも、夕方までにほとんど手作業で刈りきることができました。

皆さまお疲れさまでした! 次回は、この取り組みのクライマックス・収穫祭です。

☆他の日の作業の様子

-その1-「田んぼまでの道づくり」

-その2-「田んぼづくりの2回目」

登録米のふるさとを訪ねて

「新潟コシヒカリ」の産地・JA越後中央 弥彦(やひこ)を交流訪問

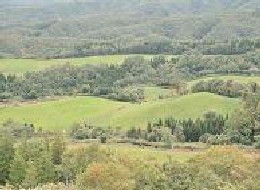

産直産地・JA越後中央 弥彦の広大な田んぼの風景 |

2009年9月26日、新潟コシヒカリでおなじみの「JA越後中央 弥彦(やひこ)」で「登録米」産地との交流訪問企画を実施し、東都生協の組合員14人(大人10人、子ども4人)が参加しました。

当日は秋晴れの気持ちのいい日和に恵まれ、稲刈り、もみの乾燥、もみすり、倉庫への保管とお米の一通りの流れを見学し、弥彦(やひこ)神社や寺泊の魚市場などを観光するなど、盛りだくさんの一日でした。

■稲刈り、乾燥、もみすり、保管

現地に到着して、さっそく稲刈りの様子を見学しました。コンバインがみるみるうちに稲を刈っていき、収穫されたもみは軽トラックの荷台へと移されていきます。

今年は、「収穫量は昨年より落ちるものの、品質は良い」とので、新米が楽しみです。収穫されたもみは乾燥され、もみすりを経て玄米となります。

最後に約1トン入りの大きな袋に詰められて、農協の低温倉庫に積み上がります。

|  |

コシヒカリは倒れやすい品種。 | 生産者の中川さんが詳しく説明 |

|  |

収穫された米(もみ)はコンバインから | 収穫した米(もみ)は乾燥の後、 |

|  |

| 玄米が約1トン入る袋で同農協に運ばれます | 検査を経て、低温倉庫に積み上げられます |

■昼食&地域巡り

米が倉庫できちんと管理されている様子を聞いた後は、新米のコシヒカリで作ったおにぎりと漬物で昼食。

現地で食べるとさらにおいしく感じるから不思議です。

その後、弥彦神社、弥彦山、寺泊の魚市場と地域を巡り、弥彦駅からローカル線に乗り、帰途につきました。

|  |

新米コシヒカリのおにぎりは最高。 | 弥彦山の山頂から |

|  |

寺泊の魚市場通りはにぎわい、 | 田んぼの中でポーズ! |

参加者の中に、10年ほど前に弥彦への交流訪問に参加し、それ以来、JA越後中央 弥彦の産直米を食べ続けているという方もいました。

今回初めて来た方もきっと弥彦のファンになったことでしょう。

食物アレルギーの子どもに おいしいお菓子を ~関西の菓子メーカー・㈱げんきタウンを視察訪問~

原材料を吟味した安全・安心な商品作りを確認

雑穀と小麦が混ざらないように工夫 |

雑穀や小麦がおいしいお菓子に |

㈱げんきタウンは、食物アレルギーの子どもに人気のお菓子を多数作っているメーカーで、東都生協でも同メーカーのお菓子を取り扱っています。

㈱げんきタウンは、製品を「お母さんの目線で作ってもらう」ため、従業員20人は全て女性。

原材料にもこだわりがあり、岩手県産の農薬無散布のひえ・あわ、国産有機栽培米や国産有機の冷凍野菜などを使用しています。

アレルゲン(アレルギー症状を引き起こす原因食品)が混ざらない工夫として、小麦・大豆製品と米・雑穀製品とを製造過程の全般にわたって分けていることなどが確認されました。

今回の視察ではクリスマスに向けたケーキミックス粉やお菓子パックの紹介もあり、シンプルな材料で昨年とは違ったものを子どもたちに届けたいという思いが伝わってきました。

「大豆の種は大豆」なんだ!

JAやさと農業体験・大豆コース第1回報告

この大豆を植えます |

土が軟らかい!! |

参加者は実際に土に触れて種まきを体験。まずは、ふかふかの土の軟らかさに驚いた様子でした。

「大豆の種は大豆なんだ」という発見をした子どもたちの顔は皆、生き生きとして真剣そのもの。種まきの後、子どもたちは朝日里山学校の校庭で竹とんぼをして遊び、おとなは大豆について学びました。

今後は9月に草取り、11月に収穫・脱穀、12月には収穫した大豆を使った豆腐作りが予定されています。

JA越後中央とじっくり交流

JA越後中央を視察・訪問

田んぼを見ながら、 |

収穫作業は当然、肉体労働です! |

最後は人の目でしっかりと確認 |

JA越後中央は新潟県のほぼ中央に位置し、「新潟コシヒカリ」「枝豆」などの取り扱いがあります。

1日目

「産直青果ボックス」専用のぎんなんの園地を視察した後、栽培区分が「東都みのり」のコシヒカリの生産者、村越さんの田んぼを視察し、稲が病気もなく健康に生育しているのを確認しました。産直米の無無(化学合成農薬・化学肥料不使用)栽培では、雑草の対処方法が大変な作業になりますが、ここでは除草作業が徹底されていました。

次に米からの転作で生産量が増えている枝豆の手作業による収穫作業を体験しました。収穫された枝豆のさやを取り除き、大きさを選別、人の手により最終確認をして出荷する一連の流れを確認することができました。

2日目

同農協で生産された米を保管する低温倉庫を視察。体育館のような大きな倉庫は9月後半からは順次新米が入ります。

同じ敷地内にある枝豆集荷場も視察し、その後、同農協の集会室にて栽培管理記録や生産から提出される誓約書などを閲覧・確認しました。

参加者からは「安全・安心な食料を作るために苦労している実状が実感できた」「実際に現地で見るとよく理解できるので、多くの組合員も参加してほしい」「栽培管理など産地の取り組みや、姿勢・熱意が伝わり産地理解が深まりました」との感想がありました。

2日間にわたっての視察でしたが、生産者の熱意や苦労を知ることができ、充実した時間を過ごすことができました。

みんなで楽しく 親子クッキング♪

8月「食と農」の取り組み

ぼくにも、できるかな? |

みんなで「いただきます」 |

最初に、朝ご飯を食べる大切さの話があり、その後、ライスピザやフルーツヨーグルトづくりに挑戦しました。子どもたちは、ご飯をラップに包んで麺棒で伸ばしたり、レタスやバナナをちぎったりと大活躍。自分たちで作ったご飯を、みんなで食べました。

参加した親からは「野菜ぎらいで普段食べない子が、今日はいっぱい食べた」などの喜びの声が寄せられ、有意義な一日となりました。