食と農

参加した人はみんな大満足「房総秋まつり」

産直産地のおもてなしの心に感動!

ごぼうの収穫を体験 |

練馬地域と西東京地域の |

第4地域のとーと会「あせび」と田無北ブロック委員会は2016年10月30日、(農)房総食料センターが主催する「房総秋まつり」に参加。

少し寒さを感じる日でしたが、参加者の多くがさつまいもとごぼうの収穫体験を楽しみ、おまつり会場では豚汁で冷えた体が温まりました。

落花生摘み、野菜の輪投げ、手作りの料理、餅つき、舞台イベントなどの催しや生産者との会話も、皆それぞれに満喫。

お別れの時は一人ひとりお餅を手渡しされて「ありがとう」カードでお見送りまで...おもてなしの心に感動です!

2年に1度の房総秋まつり、みんなが行きたくなる気持ちが分かります。

車椅子で参加した組合員は「良い体験ができた」と喜んでいました。

練馬地域と西東京市地域との初の合同企画。「バスもスムーズに運行でき、このような少し離れた地域同士の企画も良い」との感想がありました。

(株)ニッコー訪問で加工食品へのこだわりを実感

国産原料にこだわり、素材の良さを生かした安全・安心な商品作りを学びました

㈱ニッコーの自社農場を視察 |

来年再訪門したいとの声も出ました |

従業員の皆さんに笑顔で歓迎いただき、工場見学では熱意を感じる担当の青柳さんの説明、社長の奥様が準備された試食会に至るまで、全てにアットホームな雰囲気がとても印象的でした。

試食・交流の後は原材料の一部となる野菜を栽培する自社農場を見学。ここでは加工した際に出る野菜くずなどを肥料に利用しています。同社の国産原料にこだわった製品作り、循環型農業の実践をはじめ生産かける思いを実感することができました。

参加者からは「材料の下ごしらえから製造・出荷工程を間近で見て、会社のモットーが良く分かった」などさまざまな感想が聞かれ、主催者は「来年は自社農場に女性農業担当者が入るそうなので、収穫体験に行きたい」と同社への再訪問を楽しみにしていました。

8年目の「田んぼの学校」-今年も通年での米作り体験が無事終了

今年は雑草をうまくコントロールできました!

水田に下りる階段作り |

5月の田植え風景 |

9月の稲刈り。はざに稲穂を二股にして |

脱穀機(ハーベスター)を使い脱穀 |

2007年開始当初の田んぼは荒れ放題。谷地田(=谷戸田、谷津田ともいう谷間の水田)に降りる階段作り、水路・あぜ作りと土木工事から開始し、その後、1号田、2号田、3号田と田んぼを増やしていきました。

昨年は、22家族・62人の組合員が参加。3月~10月、田んぼの整備(2回)、苗作り、田植え、草取り(5回)、はざ掛け準備、稲刈り、脱穀と計10回実施しました。

3月は田んぼの整備・補修や水路掘り、あぜの整備など、まだ寒い中で黙々と作業。初参加の方や田んぼや泥に慣れないお子さんは、田に入るのもおっかなびっくりでした。

4月は、5月の田植えに向けて稲の種まき、5月は待望の田植えでした。(農)船橋農産物供給センター代表・飯島幸三郎さんらの指導の下、子どもも田んぼのぬかるみと格闘し泥まみれになりながら植えました。

6月~7月には合計4回草取りを実施。7月最後の作業時には稲の花の観察会も。

9月は、稲の天日干し、はざ掛け(*)作り、稲刈り、脱穀作業を行いました。

2016年前半は天候も良く雑草も少なく、大豊作が期待されたのですが、8月~9月の台風・長雨で900㎏(過去最高は1,140㎏)の収量でした。

多くの参加者から「農作業や生産者、農業のことが分かる」という感想とともに、田んぼを訪ねるたびに「四季の変化や、子どもの成長が分かる」という声も聞かれた8年目の田んぼの学校でした。

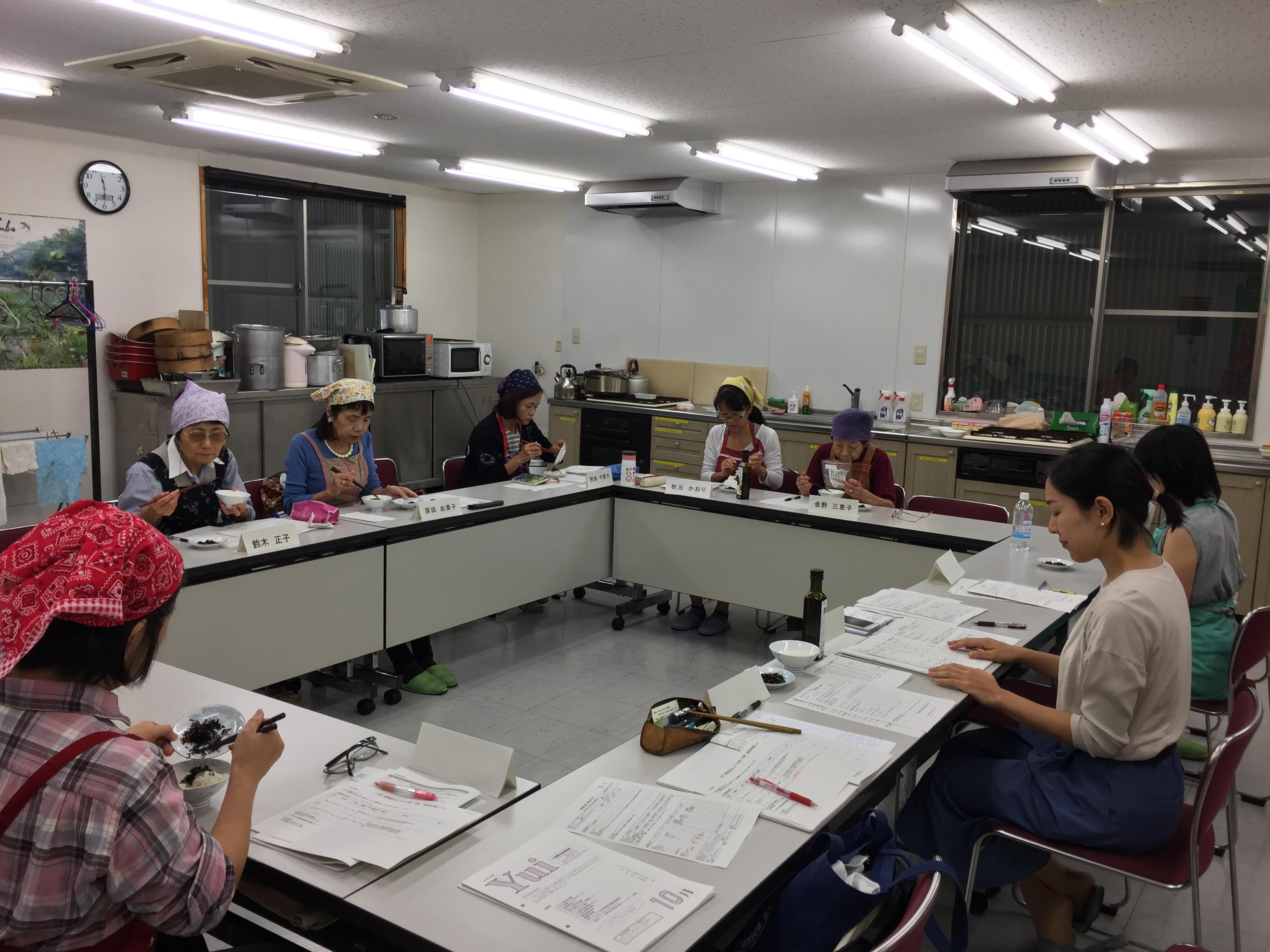

新商品おしゃべり会を城西会場で開催

企画前の商品情報について聞いて試食し、組合員の視点で声を寄せ合いました

事前に届く商品ガイドを読み出席し |

サラダやマリネも楽しみたい |

おにぎりにもおいしく |

評価や改善意見はメーカーに伝えて商品作りに生かされると同時に、商品委員会へ報告されます。「新商品おしゃべり会」下半期の活動は、2016年10月から4会場で始まりました。

城西会場は登録者15人。初めての参加者もあり、第1回は活動内容や注意事項の説明についての確認からスタートしました。今回の試食は2品。1品目の「エクストラバージン アボカドオイル」は、カット野菜にかけて試食。

「とてもおいしい」「口当たりもサラッとしていて良い」「熱に強く、加熱調理に使えるのが良い」「250㎖で2,180円と高価だが、アボカドを25~30個も使っていると分かれば納得」と味は好評価でした。アボカド栽培についての質問や商品の使い勝手などへの厳しい視点は、組合員ならではのものです。

2品目の「梅入りひじきちりめん」はウェットタイプのふりかけ。「おいしい」「価格も納得」「国産のひじき、ちりめん、紀州産の梅と、安全・安心」「購入したい」という良い評価の反面、「添加物が気になる」という意見もありました。試食評価記入用紙に書かれた意見やコメントは、商品案内などで紹介されることも。

参加者からは「商品の味を見て良さを確認でき、細かな商品情報も分かる」との声が寄せられています。組合員の声が商品作りに具体的に生かされていることが実感できるように進めています。

東日本大震災被災地で視察・交流(宮城県)

被災地の今を知り、これからを考えました

みらいサポート石巻で交流 |

石巻市役所 牡鹿総合支所 |

タブレットをかざすと被災当時の |

㈱マルダイ長沼の東都とろろめかぶ |

宮城県漁協・表浜支所長より |

東都生協が寄贈した大漁旗 |

千倉水産加工販売㈱女川工場を視察。 |

シーパルピアでの語り部さんの |

参加者は公募した組合員21人。

「震災より5年経った現状を知りたい」「復興がどうなっているのか確かめたい」「以前行ったことがあるので、その後が知りたい」などの思いを胸に、交流・視察が始まりました。

最初に訪れたのは「公益社団法人 みらいサポート石巻」。こちらでは「つなぐ 未来の石巻へ」を使命として、震災の体験や災害対応記録を伝え、防災意識向上のためのプログラムを提供するほか、健全な地域づくりを促進する活動に取り組んでいます。

同団体の運営する震災伝承スペース「つなぐ館」では、市街地模型や震災前と後の住宅写真を基に当時の状況を見聞きしました。

語り部の方からは、押し寄せる津波から母親と共にどうやって逃げたか、その2日後、お母様が低体温症でお亡くなりになった辛い体験も伺いました。

その後、ガイドさんと共にバスで市内を移動し、当時の様子や復興の状況説明を受けました。

次に石巻市役所・牡鹿総合支所を訪れました。この一帯も震災時に被害を受けました。同団体では震災の痕跡が見えづらくなっていく中、タブレット端末と専用のアプリを使って震災前や震災直後の様子を体感し学ぶためのプログラムを用意。高台にある駐車場からは周辺が一望でき、現在の街の様子と震災前や震災直後の様子を現実と重ねて体感することができました。

続いて、「東都とろろめかぶ」の製造メーカー㈱マルダイ長沼を訪問。当時の状況と工場再建・生産再開に際してのご苦労などを伺いました。津波で全ての機械やラインが流され、再建に当たり全ての設備を更新。工場も視察させていただき、参加者からは「最後に東都生協のラベルを目にした時には感動した」との感想も聞かれました。

次に、三陸牡鹿表浜魚つきの森植樹協議会(*1)で協定を結ぶ宮城県漁業協同組合・表浜支所を訪問し、現地の浜で支所長より当時の状況や今後について説明を受けました。震災後に東都生協で継続的に実施した炊き出し支援への感謝の言葉などもいただきました。同支所では東都生協が寄贈した「大漁旗」を掲出。「大切に飾られていたのを見て胸が一杯になった」との声も。

1日目の最後には夕食交流会が開かれ、表浜支所の職員、女性部の漁協組合員、㈱マルダイ長沼の担当者の方など、産地の皆さんと交流しました。当時の状況や現状、今後について交流しながら、3~4月はわかめの収穫期で、子どもからお年寄りまで総出で作業することなどお聞きし「ボランティアでも支援したい」との声も出ていました。

2日目は、千倉水産加工販売㈱を訪れ、当時の状況をお聴きするとともに、ちょうど東都生協へ出荷する「(鮮)さんま」の選別加工パック作業の様子を視察することができました。

最後に女川駅前の商業施設「シーパルピア女川」(*2)では、映像と語り部の方からの説明を受け、その後徒歩で、駅周辺の当時の状況と現状について説明を受けました。

参加した組合員からは、

「今回被災地の応援に行ったはずが、逆に明るく頑張る皆さんに元気をいただいた」

「災害対策は立派な建物を作ることではなく、結局は人と人のつながりと言われ納得した」

「5年たっても復興どころか復旧すらできていない。それでも頑張る人々の姿が心に残る」

「"東都生協が力となった"と感謝され、誇らしく思った」

「一つでも多く利用することが復興支援と知りました」

「"喉元過ぎれば"にしてはいけないとあらためて思った」

などの感想が出されていました。

東都生協のオリジナル調味料を試食

~東都生協プライベートブランド「わたしのこだわり」調味料を試食~

みんなで調理 |

おいしさ、便利さ実感 |

東都生協プライベートブランド「わたしのこだわり」商品から、調味料を数種類用意。試食をしながら商品の特徴やこだわりについて学習しました。

みその商品説明では「みそまる」についても紹介。みそまるとは、みそにだしと具材を混ぜ、丸めたもの。お湯を注ぐだけでみそ汁が出来上がります。参加者からは「簡単にでき、日持ちもするので、ぜひ作りたい」との感想が寄せられました。

また、「東都みそ」と「東都マヨネーズ」に「東都つゆ」を隠し味として少し入れ、作ったみそマヨが大変好評でした。きゅうりやにんじんを切っただけの野菜スティックや、ゆでたブロッコリーに付けてもおいしく食べられます。

さらに「東都須黒さんの味付けいなり」を使い、おいしく簡単に食べられるいなり寿司を作りました。

参加者の中には、まだ東都生協の調味料を利用したことがない組合員もいて、プライベートブランドの調味料について知っていただく良い機会となりました。

夏休みキッズ企画~化学実験で自由研究~

食品に関する実験を通じて、食の安全・安心、食の大切さを学びました

|

|

その後、野菜の色素(アントシアニン)の㏗の実験では、アルカリ性・酸性の素材を加えると色が変わる不思議も体験。

今回、お子さんには夏休みの自由研究にも役立ち、食品の「安全・安心」「食の大切さ」を知る機会になってほしい、保護者の方には東都生協の活動の楽しさを感じてもらいたいと催されたこの企画。「実験が楽しかったのでまた参加したい」「糖度計で数値を確認でき子どもにはいい体験になった」と大好評でした。

おいしいご飯の炊き方を学びました

「金芽米」「金芽ロウカット玄米」「BG無洗米」などを取り扱う東洋ライス㈱から講師を招き、毎日食べる日本人の主食でありながら、あまり知られていない、学校では教えてくれない「お米」「ごはん」について学習しました

|

|

まず、おいしいご飯とおいしくないご飯を食べ比べました。すると、精米し過ぎのご飯はうま味が感じられません。ご飯のおいしさは食感の良さもポイントで、精米しすぎないことが大切です。また、家庭で冷蔵庫の野菜庫での保存がお勧めだそうです。

同社の米はほとんどが無洗米ですが、BG[ブラン(Bran)=ぬか、グラインド(Grind)=削る」精米製法を用いて肌ぬかの粘着力により肌ぬかを取り除くため、安全・安心なのだとか。

精米方法をはじめとして保管方法やとぎ方、料理法も教わりました。

試食会では、「金芽米」「金芽ロウカット玄米」をはじめ、炊き込みご飯、ホイコーローと味噌汁、梅干しとおしんこに舌鼓。新米の季節。栄養価の高い金芽米を食べて、バランスの良い食事を作りましょう。

夏休み親子体験交流会! 大豆の産地でみそまる作りと星空観賞

大豆生産者や味噌のメーカーとの交流を通し、産直産地・メーカーのこだわりや取り組みについて楽しく学びました

ずんだ作り |

みそまる作り |

|

1日目は到着後、大豆やみそについての学習と震災後の安全・安心への取り組みを学習しました。次に「ずんだ」と「みそまる」作り体験。

蒸した枝豆をすり鉢でつぶし、これに砂糖・塩・水を加えると「ずんだ」ができます。

「みそまる」は、みそ汁1人前のみそに、だしと8種類の具(フリーズドライ)から好きな具を入れてラップで丸め、思い思い作ります。お湯を加えてみそ汁を試食したり、千代紙でキャンディのようにラッピングもしました。

夕食交流では、みんなでついたお餅を「ずんだ餅」「納豆餅(あやこがねの納豆)」「きな粉餅」にしていただきました。雨で星空観察はできませんでしたが、猪苗代町役場の小板橋さんより、星の話を伺いました。

翌日は、トマトの収穫体験、JA会津よつば扇島倉庫で米の放射能検査の説明と貯蔵施設見学でした。倉庫では実際に米の全袋検査を見学し、安全を確認することができました。

参加者からは「福島の人は温かく、応援したいと思った。検査場を自分の目で見て安心した。積極的に周りの人に伝え、自分も買い支えたいと思った」「星空が見られず残念だったが、いろいろ体験できて良かった。一番楽しかったのは、ずんだ作り」など感想が寄せられました。

2日間盛りだくさんのスケジュールでしたが、夏休みのひととき、親子で楽しく学べる場となりました。

8年目の「田んぼの学校」~田んぼ作りから米作りを体験!

休耕田での米作りを通じて、自然と農業、人とのつながりを実感

水田に下りる階段を整備 |

水路も自力で整備 |

種もみをまいたトレーを |

参加者総出で田植え |

田植え後にぬかを散布して雑草を抑制 |

今年は雑草が少なく生育も良好 |

雑草取り。こねて土の中にすき込みます |

あぜの雑草は鎌で刈り取り |

稲の花 |

収穫 |

脱穀機(ハーベスター)を使い脱穀 |

「消費者にもっと、田んぼ、米のことを知ってほしい。利用が生産者の支援につながることを分かってほしい」そんな(農)船橋農産物供給センターの生産者のつぶやきから始まった「田んぼの学校」も、今年で8年目を迎えました。

8年目の今年は、22家族・62人の東都生協組合員が参加し、3月から10月まで、田んぼの整備(2回)、苗づくり、田植え、草取り(5回)稲刈り、はざ掛け準備、脱穀と10回にわたり作業を行いました。

3月の第1回目は、田んぼが目を覚ます時季。前年9月の脱穀作業以降、田んぼは休眠状態にあります。

参加者は初めに、谷田(やつだ)とも呼ばれる谷間の水田に降りる階段の整備・補修に取りかかり、水路掘りや畦の整備、雑草の刈り取り、イノシシが来ないように田の周りを囲っていた電気柵の撤去など、まだまだ寒い中、黙々と作業を進めました。

参加8年目のベテランは慣れたものですが、初参加の方は、余りのハードな環境についていくのがやっとの状態でした。田んぼや泥に慣れないお子さんは、田に入るのもおっかなびっくり!

4月は、前回から続く作業と併行して、5月の田植えに向けて稲の種まきをしました。

5月は、待望の田植えです。

1号田(最初にできた田)は、ベテラン組が田植え機を操作し、植えていきます。

2号田は初参加の新人を中心に、(農)船橋農産物供給センター代表・飯島孝三郎さんに植え方を教わりながら、つるしたひもに沿って、一列ずつ手で苗を植えていきます。

子どもも、田んぼのぬかるみと格闘し、泥まみれにならながら植えていました。

6月から7月にかけては、合計4回、草取りを行いました。今年は水の管理がよくできたことと、田植えの後に田んぼにぬかをまいておいたのが功を奏したようで、昨年に比べ大変雑草が少なく、作業が楽でした。

7月の最後の作業時には、稲の花の観察会も行いました。

9月には、稲を天日干しにする、竹ではざ掛け作り、稲刈り、脱穀作業を行いました。

稲刈りは、1号田を生産者の松丸さんがコンバインで刈り取り、水分が多く、コンバインが入らないところは、ベテラン組が手で刈りました。2号田は、新人を中心に手で刈り取って束ね、大きな物干し竿のような「はざ」に、稲穂を2又にしながら掛けていきました。

最後の脱穀は、天日干しした稲を脱穀機に掛け脱穀しました。

今年の前半は天候も良く、雑草も少なくて大豊作が期待されたのですが、8月~9月の台風や長雨のため、当初予想よりは収量が減り、900kg(昨年840kg、過去最高は1,140kg)の収量となりました。

多くの参加者からは「農作業や生産者、農業のことが分かった」との感想が寄せられるとともに、同じ場所に毎回来ることから「四季の変化や、子どもの成長の変化が分かった」との声も聞かれた8年目の田んぼの学校となりました。