食と農

「食の未来づくりフェスタ2016」を開催しました!!

4千人を超える来場者が、"おいしい やさしい つながる"を実感!

開場とともに場内は来場者でいっぱいに |

産直野菜は人気商品、生産者との |

現物を見ながら買えるのは |

各コーナーでは、さまざまな試食も |

チャンスは5回、入った数により |

紙皿を台紙にするのがユニークなmy絵本 |

オブジェの野菜・果実は大抽選会の賞品に |

まぐろの頭と記念写真を撮る家族も |

解体直後の刺身に、皆さん大満足 |

これ何かな? |

農業高校に応援金目録を授与する |

高校生の民謡と踊り。3人の息はピッタリ |

当選番号を引く大出副理事長 |

喜ぶ当選者(右) |

加入相談では丁寧に説明 |

早い方は1時間前から並び始め、開場直前には300人を超える行列ができました。

商品販売・試食コーナーには、産直野菜・果物などの農産物、畜産物、水産物、食品、家庭用品など東都生協の取引産地・メーカーのブースが広い会場いっぱいに並びました。

大きなキャリーバックを引いて、お目当ての品物をいっぱい買っている方も大勢いました。それぞれ通常ではカタログ(商品案内)でしか見られない商品を、手に取ったり、試食したり、産地やメーカーの方に直接説明を聞いたりしながらお買い物を楽しみ、交流する姿があちこちで見受けられました。

参加型の体験企画コーナー「るんるんズ広場」では、動物の口に目掛けてお手玉を投げ入れる「お手玉入れゲーム」や、絵皿を台紙に折り紙、シール、カラーペンで自分オリジナルの絵本を作る「MY(マイ)絵本を作ろう」、1日の野菜摂取目標量(350g)を野菜を使って当てる「野菜でピッタリゲーム」の他、タイムトライアル「おはしの達人」、「漢字博士になろう」などのゲームを親子で楽しんでいました。

展示コーナーでは、組合員から募集した「我が家の丼レシピ」や、「各地域の活動の様子」が紹介されていました。

新世代プロジェクトのブースには、野菜・果物などの産直生鮮品を使ったオブジェが築かれ、食の未来を担う、若い生産者や生協職員の意気込みや勢いが伝わるようでした。

保険などを扱う㈱東都ライフサービスのブースでは、ドライブシミュレータを使い、エコ運転チェックや高速道路での安全運転走行チェックを行いました。

ステージでは、午前11時から「まぐろの解体ショー」が行われ、観客は大きなまぐろが間近で解体されていく様子に見入っていました。解体されたまぐろは、早速お刺身にされ、観客の皆さんに試食品として提供されました。

午後0時30分からは、来場者が参加するステージイベント「さわってドッキリ! 漢字クイズ」が行われました。

参加者には見えない箱に入った野菜・果物を手で触り、何かを考えて、その物の漢字名を書いたパネルを当てるクイズです。

続けてステージでは、農業高等学校応援リレー米の応援金目録授与式を行いました。東都生協では農業高等学校が生産した米を共同購入(登録米)で取り扱っています。未来の食の担い手を目指す若者を応援することで、若者が安心して農業に従事でき、私たち消費者がこれからも安心して米を食べ続けられるという、「未来の生産者との絆」を作る取り組み。農業高等学校応援リレー米の価格には応援金が含まれており、集まった応援金は栽培に使用する資材購入の補助や、人材育成に役立てられます。

この後、恒例の秋田県大曲農業高校の生徒さんによる民謡と踊りの披露も行われました。恒例となった民謡と踊りを楽しみにしている方も多くいたようでした。

午後2時からは、皆さんお待ちかねの大抽選会。観客席には大勢の方が詰めかけ、皆さん首から下げた入場証に記載された番号を確かめています。当選番号が読み上げれるたびに、歓声が上がったり、ため息が漏れていました。

東都生協への加入コーナーでは、このフェスタで東都生協や商品や産地、メーカーへの信頼や理解を深め、加入相談や手続きをする方の姿が多く見られました。

参加者からは、

「試食がたくさんあったし、通常よりお安く買えたのでよかった。また、いつもおいしい牛乳を作ってくれる方とお話しできたのもよかった」

「(参加してよかった理由として)生産者の皆さんと直にお話しできること、いつも買っている品物をより安く買えること、新製品の試食ができること」

「チラシを見て悩んで購入しなかった商品を試せて次回安心して購入できるきっかけになった」

など、生産者などとの交流の様子や、東都生協および商品への信頼が深まったことを示す声が寄せられました。

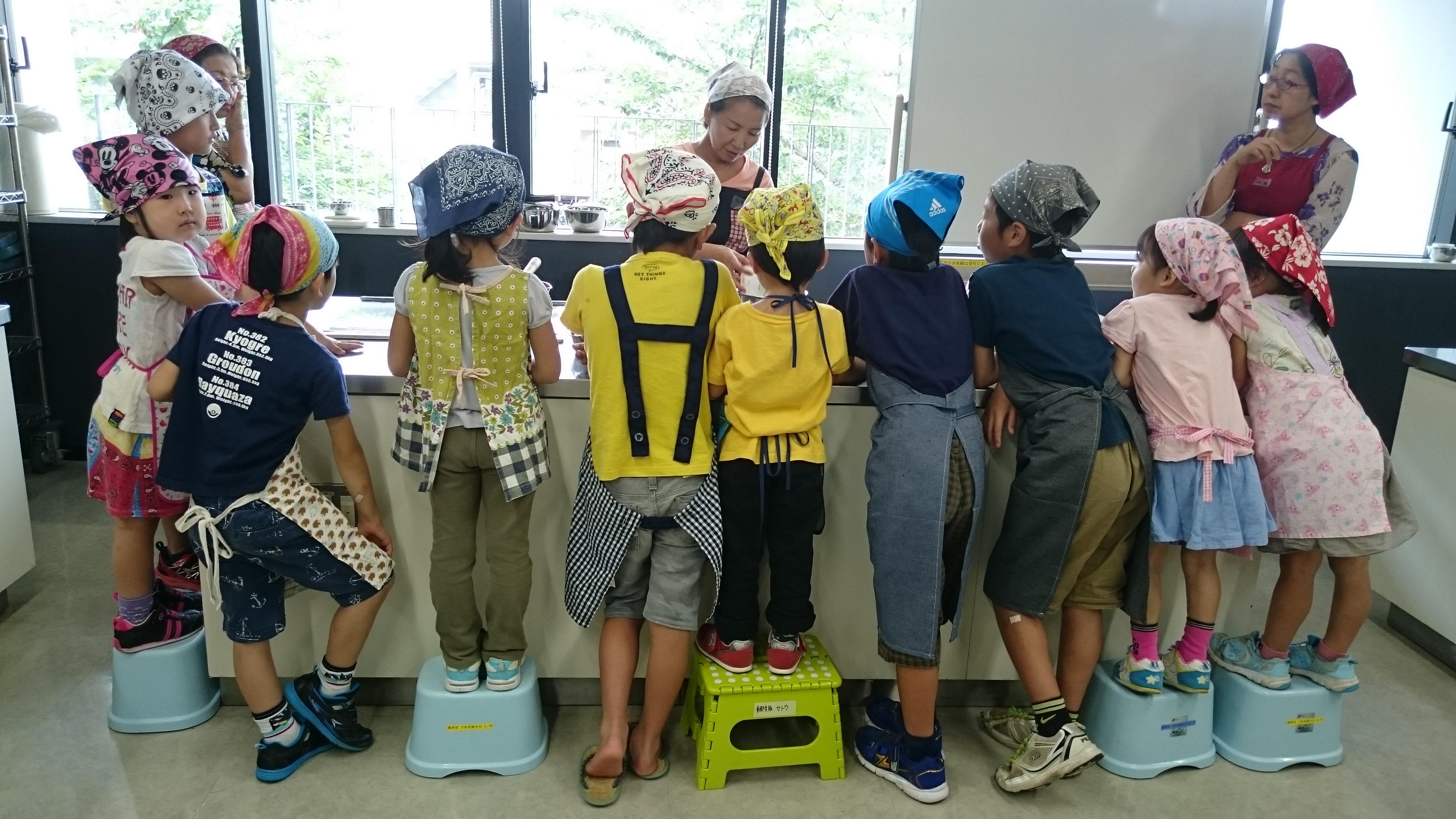

親子で米粉のピザを作ろう

小麦粉と米粉の違いも体感

家族ぐるみの参加も多数 |

自分で作ったピザは格別 |

父・母・子どもたちと家族ぐるみでの参加も多く、小麦粉と米粉の割合や生地のサイズは、子どもの小さな手でも作業がしやすいように工夫されていました。まず小麦粉と米粉の違いを手で触ったり、匂いをかいだりして確かめてからスタート。

包丁はしっかりと右手で持ち、「左手は猫の手ですよ」と講師から説明され、切る時は猫の手を連想しながら切りました。出来上がったピザのおいしさは格別! 参加者から「外で買ってくるより家で作るわ!」の声が出るほどでした。

他に玉ねぎと水菜のスープ・豆腐サラダも親子調理でおいしく出来上がりました。

石井食品㈱を交流訪問

国産原料や「無添加調理」で安全・安心にこだわった商品づくりを学びました

子どもたちにも安心して食べさせられる |

親子ともに満足 |

お昼は、会社のご好意でミートボールやハンバーグだけでなくいろいろとごちそうが並び、お腹いっぱいになりました。特にミートボールは、プレーン、カレー、トマト味があり、子どもたちも大喜びでした。

参加者からは、「安全・安心な食材を使用しているので子どもたちにも安心して食べさせられる」「炊き込みご飯はバリエーションもあり、簡単便利なのでぜひ利用したい」との声が。

主催者も「国産原料を使用していて、安全でおいしい商品だということが分かって良かった。お土産にもらった炊き込みご飯を早速食べてみます」と今回の訪問を喜んでいました。

農薬無散布と土づくりへのに努力に感謝

一番の苦労は草取り! 大切に野菜を育てています

ズッキーニ株の大きさにびっくり |

ふかふかに土づくりされた畑 |

南アルプス甲斐駒ヶ岳の麓にある、良質な水と清涼な空気の下で農薬無散布の野菜作りに取り組む、白州郷牧場と地域農家からなる産直産地です。

ズッキーニは1株が半畳ほどもあり、その大きさにみんな驚きの声。また、土づくりに力を入れ黒々としてふかふかな土壌の畑でかぶりついたきゅうりは、みずみずしくて懐かしい味でした。

昼食後は同産地の生産者・竹内さんも加わり楽しい交流会。「自分たちの野菜は農薬無散布が当たり前。農薬の使い方は全く分からない」という頼もしい言葉にみんなが納得。この日は大葉の収穫もしました。

「一番の苦労は草取りで、猛暑の中、取っても取っても生えてくる雑草と日々闘っている」という言葉が印象的でした。

夏休み期間中の訪問で、子どもたちも貴重な野菜作りに感謝する、実り多い一日となりました。

鶏舎見学と収穫体験

産直産地・JAやさと生産者のこだわりを知りました

ピーマンの収穫体験 |

自然光も差し込む平飼の鶏舎 |

同産地の養鶏農家では、毎日目で見て鶏の調子を確認。弱っていたりいじめられている鶏は別の小屋に隔離して管理しています。

安全・安心にこだわるのは、「みんなにおいしいものを食べてほしいから」。「おいしい卵のためには鶏の健康が第一、餌や飼い方は妥協できない。これからもこだわっていきたい」との熱い思いを聞きました。

ピーマンときゅうりの収穫体験の後は昼食交流。

「『産直平飼いたまご』へのこだわりなど、さまざまな話が聞けて勉強になった」「循環型農業の取り組みや農業研修制度も素晴らしく、農業の未来を感じた」と参加者の感激もひとしおでした。

実際に見て話を聞くと、生産者のご苦労や真摯な取り組みがよく分かります。

同ブロックは今後も積極的に産地・メーカー交流訪問企画を開催していく予定です。

農業体験「すいかの学校」

すいかの苗植えから収穫までの農作業を体験しした

ハウス内で苗植え |

花合わせを体験 |

雌花 |

雄花 |

花合わせから30日で収穫 |

すいかのベッド・ |

今年はユウガオに接木した「スマートボール」と「マダーボール」の2種類の小玉すいかを育てました。

4月に苗植え、5 月に伸びたつるに咲いた雄花と雌花の花合わせ(交配作業)を体験し、作業の終わった雌花には目印の赤い毛糸を付けます。その後、肥料「米の精(*)」をまき、すいかのベッドになるわらを敷きます。

6月には生育状況について生産者の安達さんから説明を受けた後、2種類のすいかの味比べをしてから、楽しみにしていた収穫を体験しました。

参加者からは「すいかのわらを敷くのは初体験。何のためにやるのかがよく分かった」「接木や花合わせなど、知らなかったことを実際に体験して学ぶことができ、大変勉強になった」などの感想がありました。

商品に対する生産者のこだわりや育てることの苦労など自然に左右される難しさを知る機会になったのではないでしょうか。あなたも農業体験企画にぜひご参加ください。

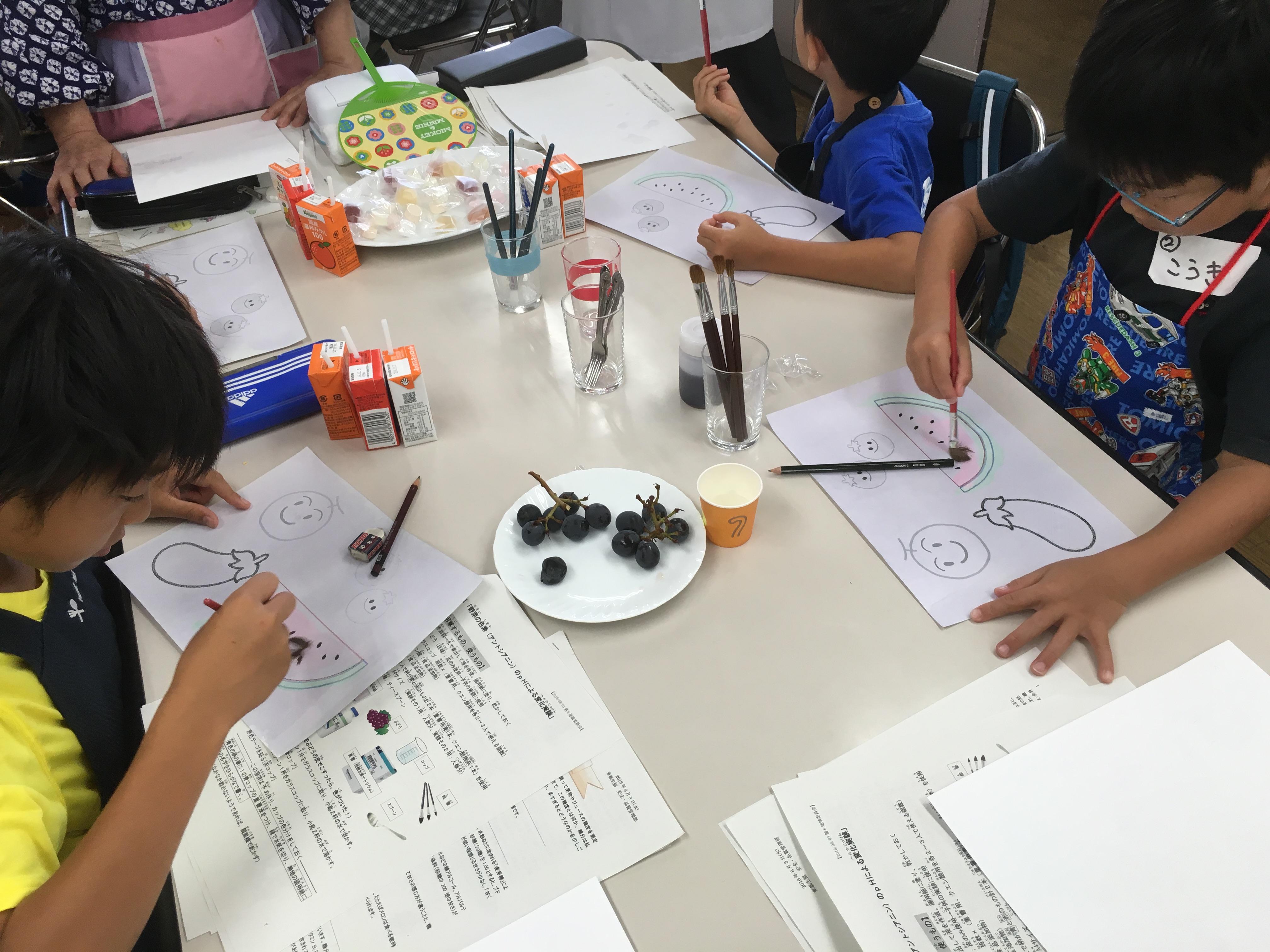

夏休みキッズ企画~科学実験で自由研究

糖度の測定と、pHの実験をしました

色素実験の塗り絵に感激 |

第6地域委員会は2016年8月3日、さんぼんすぎセンター調理室にて、安全・品質管理部の職員を講師に、食品の糖度の測定とpHの実験をしました。(参加者:子ども12人・大人17人)

子どもたちが「食の安全・安心」「食の大切さ」を知り、親子で東都の活動の楽しさを感じてもらうことが目的です。

果物・ジュースの糖度測定では、飲んで感じた甘さと実際の糖度の差に驚く子どもたちがいました。冷えていると糖度が感じにくくなることや、果物の糖の多さ、スポーツ飲料水にも少量とはいえないほどの糖分が含まれていることなどを解説。

果物の色素実験では予想外の色に変化する塗り絵に大盛り上がりでした。

参加者は小学生低学年が多く、pH実験は初めてとなった子どもが多いようでしたが、色の変化を通して水溶液の性質を学んだのですんなりと頭に入ったのではないでしょうか。「仲間づくり企画 わたしのこだわり&夏野菜で簡単アレンジランチ!」

簡単に栄養がとれるアレンジランチをみんなで試食

お子さんも含めみんなで調理 |

東都生協の素材を使った |

仲間づくり企画として計画し、「お友達を連れてきた方にはわたしのこだわり商品を試供品として差し上げます」と広報で呼び掛けました。

お友達を連れてくるという申し込みがありましたが、都合が悪くなりキャンセルとなり、残念ながらゲスト参加はありませんでした。当日は小学生のお子さん1人を含む4人の参加者と地域委員会メンバーで行いました。

まずは、ウエルカムドリンクとして「ハニーサワードリンク」を用意。その後、「アレンジモリモリそうめん」「野菜たっぷり豆腐サラダ」を各グループに分かれて調理しました。

「アレンジモリモリそうめん」のそうめんは、もちろん『わたしのこだわり 坂利さんの東都手延べ素麺』。ゆでた素麺の上に「東都須黒さんの味付けいなり」「東都ボンレスハム」「東都サラダ専科」そして産直野菜のみょうが、おくらなどをのせ、モリモリそうめんが出来上がりました。味付けには「東都つゆ」を使いました。暑い夏に、簡単に栄養がとれるアレンジランチで盛り上がりました。

わたしのこだわり商品について説明をしたことで「今度から商品案内をよく見て注文したい」「こだわりの意味がわかった」などの感想がありました。

足立センターとの新世代チャレンジプロジェクト

(農)房総食料センター、㈱野菜くらぶと東都生協・足立センターが直接コラボ

各産地の取り組みを聞きました |

野菜を生で食べると |

今年度の足立センターとのコラボ産地・(農)房総食料センター、㈱野菜くらぶそれぞれの取り組みを聞き、一緒に野菜を調理し試食しました。

中でも朝穫りとうもろこしは本当に甘くて大好評。

野菜作りについて熱心に質問する参加者が多く、

「今日のことを思い出しながら注文したい」「野菜を生で食べると本当の味が分かり、生産者のご苦労も分かる」との声も聞かれました。

天候不順や虫害など生産者が抱える問題や、試行錯誤しながらおいしい野菜を生産していることについて直接知ることができ、実りある交流となりました。

(農)茨城県西産直センターで枝豆の収穫を体験!

小玉すいか・枝豆・とうもろこしの収穫体験を通じ産直産地と交流

枝豆の収穫体験 |

買い支える必要を実感しました |

スマートボールの受粉作業は全て手作業で受粉後30日で収穫できること、枝豆の畑は栽培量が少ないため交代で栽培を行うこと、とうもろこしは1株に2本ほど実が成り、上の実を残して下は落とすことなどを伺いながら収穫しました。

収穫体験後は、生産者や同センター職員の皆さんと昼食交流。野菜たっぷりのカレー、サラダ、天ぷら、かぼちゃの煮付け、とうもろこし、すいか...とテーブルいっぱいのごちそうをいただき「とうもろこし収穫後の畑は、根などが残っているまま攪拌(かくはん)すると良い土になる」など土づくりの話も。

生産者の熱心な取り組みを垣間見て、これからも買い支えなければと実感した一日でした。