平和

平和巡りを実施しました

東京近郊の平和関連施設「原爆の図 丸木美術館」と「埼玉県平和資料館」を見学しました

学芸員の岡村さんが説明 |

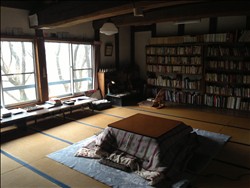

丸木夫妻がアトリエ兼書斎に |

戦時中のある一日を疑似体験 |

埼玉県平和資料館 |

参加者の皆さま |

今回は、「原爆の図 丸木美術館」と「埼玉県平和資料館」を見学しました。当日は21人が参加しました。

「原爆の図 丸木美術館」では、画家の丸木位里・丸木俊夫妻が生涯をかけて描き続けた作品の説明や、丸木美術館が建てられた目的や経過を学芸員の岡村さんよりお話いただきました。

その後、常設展示されている絵画や、丸木夫妻がアトリエ兼書斎に使用していた「小高文庫」などを見学しました。

「埼玉県平和資料館」では、昭和初期からの県民生活と戦争との関わりを紹介した展示品の見学や、アニメーション映画、「戦時中のある一日」の疑似体験をしました。

参加者からは、

- 写真ではよく見ていましたが、本物は初めてで大きさと迫力に驚きました。今後、このような状態を引き起こす戦争は絶対にしてはいけないと思いました

- 分類展示室などにあった衣類、靴下などが大変リアルでした。ほんの70年ほど前にこれを着て、これを履いて兵隊として戦った人がいる...。想像すればするほど怖い。今日の続きが当たり前に平凡にくる。そんな生活が大事だなと思いました

平和を学習し、考えていくことの大切さを知る企画となりました。

アジアの子どもたちに絵本を贈ろう!

地雷原の看板が読めずに地雷を踏む事故、薬の誤用など、「識字」が命を守ることを知りました

とーと会「MMT」の読み聞かせ |

絵本に翻訳シールを貼りました |

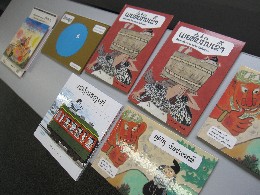

アジアの子どもたちに絵本を届ける運動は、日本で親しまれている絵本に、各言語の翻訳シールを貼り付け、子どもたちが母語で読める絵本となったものを届けます。

この取り組みは、紛争や貧困など、さまざまな理由から読み書きができない子どもたちが絵本を手にする機会を持ってもらい、読み書きを習得することの助けにもしようと、公益財団法人シャンティ国際ボランティア会が1999年より開始。

とーと会「MMT」による読み聞かせの後、初参加者を含む19人は絵本を選び、手に取る子どもたちの笑顔を想像しながら、翻訳シールを貼る作業を丁寧に行いました。

絵本は同会を伝じて各国の子どもたちに届けられます。

参加者からは、

「とても地道だけれど興味深いテーマであり、必要な活動だと思いました」

「普段見ることのないカレン語やクメール語に触れて楽しかった。また機会があったら参加したい」

――と好評でした。

短時間でしたが、世界の現状を知り、識字が命を守ることにつながると理解し、平和について考える良い機会となりました。

松代大本営地下壕見学に行ってきました

第2次世界大戦の末期、軍部が本土決戦最後の拠点して計画した秘密地下壕

地下壕の内部 |

平和への思いを新たにしました |

今回の参加者全員 |

松代大本営とは、第2次世界大戦の末期、軍部が本土決戦最後の拠点として、極秘のうちに、大本営、政府各省等を長野県の松代に移すという計画の下に構築したものです。

当日は、コープながののガイドで象山地下壕、舞鶴山地下壕(天皇御座所)、「れきのみち」(長野俊英高等学校郷土研究班松代大本営等資料展示館)などの見学を行いました。

参加者からは、

「戦争経験者も減る中、事実を知る機会が少なくなり忘れさせられつつあります。しかし、後世の平和のためにも知った事をこれから伝えていくことをしていかなければならないと思います。」

「この壕が完成しなくて良かった。完成していればもっと多くの犠牲が出ていたかもしれない」

「ぜひ、若い世代の人に戦争と日本は68年間平和であったということは考えてもらいたい」

などの感想がありました。

組合員の世界平和への願いを国連に届けました

今年も世界恒久平和の実現を祈念して「東都生協発 100万人のピースベル」を実施

国連に組合員の世界平和への願い |

国連広報センターの方(中央)と |

取り組みで寄せられた平和のメッセージカードは、2013年10月28日、日本国内の国連機関の一つである国連広報センター(渋谷区)に直接お届けしました。

今年は組合員から120枚のメッセージカードが寄せられ、お子さんのイラストや英語でのメッセージなどもあり、世界平和を願う組合員の強い思いが伝わってきました。

第10回「東都生協平和のつどい」を開催

みんなで平和について学び、考えました

2万羽の折り鶴をもとに制作された |

折り鶴を色分けして配列しました |

東友会・木場耕平さんによる被爆証言 |

東友会の皆さんに膝掛けを贈呈 |

贈呈したモチーフ編みの膝掛け |

会場も一緒に手話ダンスを体験 |

展示に見入る参加者 |

「平和のメッセージカード」に記入 |

今回の会場、府中グリーンプラザ |

被爆者の証言、組合員から寄せられた折り鶴で作った「2万羽の折り鶴タペストリー」、国連に提出する組合員からの「平和のメッセージカード」などの展示のほか、俳優で弁護士の本村健太郎さんの朗読劇&トーク、エンターテイメントグループHANDSIGN(ハンドサイン)による手話&目で楽しめるパフォーマンスを上演。約150人が参加しました。

庭野吉也専務理事が冒頭あいさつで「つどいをきっかけに、平和について皆で日常的に考えていきたい」と呼び掛けた後、東都生協がこの間取り組んできた平和活動の様子を紹介。

8月に実施した日本生協連と広島県生協連・長崎県生協連が主催する「ピースアクションinヒロシマ・ナガサキ」への東都生協平和代表団の広島・長崎訪問の様子や、沖縄戦跡・基地巡り、長野県の松代大本営地下壕見学会など、組合員から寄せられた平和募金も活用した、子どもたちに平和な世界を引き継いでいくためのさまざまな活動が映像で紹介されました。

このあと、一般社団法人 東友会の木場(こば)耕平さんに、長崎での被爆体験をお話しいただきました。当時12歳の木場さんは、長崎郊外の山中で塹壕を掘る作業中に被爆。激しい閃光と大きな地響きに続き、長崎方面に大きな雲が上がるのを目撃しました。「しばらくすると昼なのに空が真っ暗になり、灰が降ってきた」と話します。

下山すると、長崎県庁はじめ一面が火の海に。負傷者を運ぶ"救援列車"の汽笛が絶えず、ぼろ切れをまとったような大勢の人が、足を引きずって歩く姿に恐怖を覚えたそうです。爆心地にあった自宅は、井戸を残してがれきの山に。木場さんはこの原爆で母と妹を失いました。

「今は平和が当たり前でも、"行ってきます"と家を出てからは、無事で帰れるかも分からない世の中だった」と当時を振り返ります。福島第一原発事故による放射能汚染という目に見えない恐怖にも触れ、非核三原則(核兵器をつくらず、持たず、持ち込ませず)を堅持し、核兵器廃絶を訴えていくことの重要性を強調しました。

被爆証言に続き、東都生協組合員から東友会の皆さまに膝掛けを贈呈。膝掛けは、組合員が毛糸で編んだモチーフを、とーと会「ピースニットカフェ」の4人がつなぎ合わせて作りました。膝掛けを受け取った東友会・山本英典副会長からは「毎年、心のこもった編み物を、会員の皆さまにお渡しして喜ばれている。これ以上の被爆者を生まないように、核廃絶に向けた運動を続けているが、東都生協が同じ思いでつどいを開催していることを有り難く思う」との言葉をいただきました。

続いて、HANDSIGN(ハンドサイン)による「手話&目で楽しめるパフォーマンス」を上演。同グループのオリジナル楽曲・デフリンピック(聴覚障害者のオリンピック)応援ソング「DREAM STAGE」をはじめ、手話とストリートダンスを融合させたパフォーマンスを披露しました。HANDSIGNメンバーが手話ダンスについてレクチャーする場面では、会場の参加者も立ち上がって手話ダンスを体験しました。

休憩をはさみ、俳優で弁護士の本村健太郎さんの手話通訳で伝える朗読劇&トーク。俳優の右手愛美(うて まなみ)さんも出演し、大川悦生作「おかあさんの木」「火のなかの声」を朗読しました。

「おかあさんの木」は、母親が戦争に出征した息子たちのために植えた7本の桐の木のお話。「火のなかの声」は東京大空襲を題材にした物語。いずれも戦争の悲惨さを訴え、平和への願いを込めた作品です。心に響くお二人の語り口に、会場はしんと聞き入りました。

会場ロビーでは、折り鶴のタペストリーを展示。組合員一人一人から寄せられた折鶴を、100羽を1本として組み合わせ、2万羽の巨大なタペストリーに仕上げました。デザインは、東都生協設立40周年、三本杉マーク、手話でラブ&ピースを表現する手の形、平和を象徴する「虹」をあしらったもの。戦争体験を風化させることなく語り伝え、平和の尊さをみんなで考えるきっかけになれば、との願いが込められています。

このほか「第五福竜丸」や「原爆と人間」に関するパネルも展示。

参加者からは、「とっても心にひびく内容だった」「被爆者の方の生の声を聞くことができ、とても良い経験となった」「子どもたちに平和の大切さについて伝えていきたい」などの声が聞かれました。

参加者それぞれが平和の尊さ、命の大切さについて考えることができた一日となりました。

2013年ピースアクション in ナガサキ

ピースアクション in ナガサキ 東都生協 ナガサキ平和代表団[2013年 8月7日(水)~ 9日(金)]報告

「ピースアクションinヒロシマ・ナガサキ」は、継承や核兵器のない世界への思いを共有する場として、日本生協連・広島県生協連・長崎県生協連が毎年開催。取り組みがスタートした1978年から、東都生協も毎年、代表を派遣し参加しています。

1日目は、当時13歳で爆心地より約2.5kmの自宅で被爆をされた体験を持つ方に、直接お話を伺いました。いつもと変わらない日常が一瞬にして街が破壊され、たくさんの人々が犠牲になった当時の様子を語られました。

淡々と語られる内容にリアリティがあり原爆の恐ろしさを感じました。その後、長崎原爆資料館見学を行い被爆の実相について学びました。

被爆者の証言 |

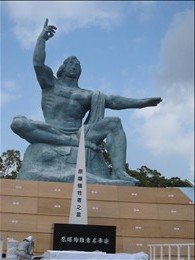

平和祈念像 |

平和公園の原爆落下中心地碑を出発して如己堂、永井隆記念館、浦上天主堂などを巡りました。

原爆落下中心地碑には当時の浦上天主堂の一部が移設されていて、原爆の爆風で台座部分がずれている様子や、レンガの色が変色をしている様子など原爆の威力のすざましさを感じました。当時のキリスト教徒の歴史や過酷な運命についても学びました。

まち歩き出発前には、原爆落下中心地碑に東都生協の組合員が平和の願いを込めて折った千羽鶴を平和代表団として手向けてきました。

午後からは、長崎市市民会館で日本生協連が主催する「虹のひろば」に参加しました。

今年は北は北海度から南は沖縄まで約600人の参加がありました。地元の長崎女子高等学校による「龍踊り」(じゃおどり)や長崎市長のあいさつ、長崎赤十字社長崎原爆病院長・朝長 万左男氏の「核兵器の非人道性」に関するオスロ会議に出席しての講演、地元劇団による音楽とお話などを見学しました。

長崎市長のあいさつの中で「核兵器はお互いの不信から生まれたもの、お互いに信頼関係を築けない限り核兵器はなくならない」「であれば、長崎から世界に信頼の輪を広げて生きたい。ピースフロムナガサキ、ノーモア原爆」という言葉が印象に残りました。

千羽鶴を手向ける |

組合員の平和への願いを込めた折鶴 |

東都生協平和代表団の子どもたち |

原爆の碑巡り |

3日間の旅が終わりました。長崎に実際に訪れ、被爆の実相に触れ、改めて平和について考えさせられました。

被爆者の方々は皆一様に「あのような悲惨なことが二度と起きないように、私たちは次世代の人に命ある限り伝えていきたい。それが使命だ」と語っていました。

「こうした思いを引き継ぎ、核兵器のない平和な未来を目指していくことが私たちの責任」と感じることができた企画でした。

全国の生協代表団が集まった虹のひろば |

虹のひろばであいさつする長崎市長 |

長崎平和祈念式典 |

長崎平和代表団参加者 |

2013年ピースアクション in ヒロシマ

東都生協 ヒロシマ平和代表団が広島を訪れました

原爆犠牲国民学校教師と子どもの碑 |

被爆者の証言 |

原爆の碑巡り |

組合員から託された千羽鶴 |

原爆の子の像 |

「ピースアクションinヒロシマ・ナガサキ」は、継承や核兵器のない世界への思いを共有する場として、日本生協連・広島県生協連・長崎県生協連が毎年開催。取り組みがスタートした1978年から、東都生協も毎年、代表を派遣し参加しています。

8月5日は、日本生活協同組合連合会主催「虹のひろば」に参加。全国のさまざまな団体の平和に対する取り組みを見聞きしました。

その後、被爆者の方の証言をお聞きしました。多くの尊い生命が一瞬にして奪われ、一命をとりとめた被爆者も周囲からの偏見や差別による精神的苦痛を受けてきたこと、今なお多くの被爆者が後遺症に苦しんでいることを直接伺いました。

被爆に起因する不安な生活が依然として続いている現状をあらためて知りました。

8月6日は、平和記念公園で開催された広島市主催「広島平和記念式典」に参加。式典では、原爆が投下された午前8時15分に、全ての原爆死没者の冥福と核廃絶を祈り黙祷を行いました。

その後、平和記念公園でフィールドワークに参加し、生協ひろしま・碑巡りガイドの方より説明を受けながら、原爆ドーム、平和記念公園内にある原爆犠牲国民学校教師と子どもの碑、原爆の子の像、原爆供養塔などを巡りました。

途中、東都生協ヒロシマ平和代表団は多くの組合員から託された折り鶴を献納しました。

最後に広島平和記念資料館を見学し、原爆の実相を学び、あらためて恒久平和の実現と平和の尊さについて認識を深めました。

参加者一人ひとりが今回学んだことを、家庭や職場、地域などで周りの人に伝え、戦争や核兵器のない平和な世界を目指していくことを確認して終了しました。

沖縄戦跡・基地巡りに東都生協組合員が参加しました

沖縄戦の実相と基地の現状を学び、平和について考えました

東都生協からの参加者一同 |

元ひめゆり学徒隊・島袋講師による講演 |

普天間基地に配備されているオスプレイ |

糸数壕(アブチラガマ)を見学 |

沖縄県立平和祈念資料館を訪問 |

辺野古の海を間近に |

安保の見える丘にて |

韓国人慰霊碑公園 |

ひめゆりの塔 |

全国からは26生協152人の参加があり、沖縄戦の実相や基地の現状を学び、現在の沖縄での諸問題やこれからの平和を巡る課題について、また戦争体験の継承について考える機会となりました。

今回の参加費用の一部は、組合員の皆さまから寄せられた平和募金が役立てられました。

参加者は、初めて沖縄の戦跡・基地巡りに参加する人のための「基本コース」、子どもも分かりやすく学べる「親子コース」、少し長く滞在してより深く学べる「じっくりコース」に分かれて、おきなわ平和ネットワークのガイドさんの案内で戦跡や基地を見学しました。

初日の全体会では、紙芝居「宮森小ジェット機墜落事故」を観賞し、沖縄に在日米軍基地の大半が集中するがために起きた、1959年の悲惨な事故の実例を学びました。

また、元ひめゆり学徒隊の島袋淑子さん(親子コースは伊波園子さん)による、沖縄戦の体験を語る講演も聞きました。

参加者の1人は「"戦争は繰り返してはいけない、止めなければいけない"と溢れ出てくる言葉に、時間が経つのも忘れ、悲惨で鳥肌が立ってしまうほどでした」と語ります。

2日目・3日目は、各コースに分かれて、「平和の礎(いしじ)」「ひめゆりの塔・ひめゆり平和祈念資料館」「魂魄(こんぱく)の礎」を見学。

嘉手納基地を一望できる「安保の見える丘」、激しい戦闘が行われた「嘉数(かかず)高台」にも立ち寄りました。

親子コースでは、「南風原(はえばる)文化センター」「旧南風原陸軍病院壕」も訪れ、ひめゆり学徒隊をさらに深く学びました。

基本コース・じっくりコースでは、「普天間基地」「沖縄県立平和祈念館」「糸数壕(アブチラガマ)」なども訪れました。

このほか「じっくりコース」では、さらに、普天間基地の代替候補地「辺野古」で反対運動をしている方から話を聞いたり、「金武(きん)ブルー・ビーチ」でオスプレイの離着陸訓練を見ました。

3日間という短期間ながらも、参加者はそれぞれ、五感をフルに使い、映像や活字の世界では知ることができない本当の沖縄の現状を痛感。

ガイドさんの説明の最中にも、何機もの戦闘機が爆音を響かせながら頭上を通過し、声が聞こえなくなるほどの耐え難さを体験。普天間基地のすぐ横にも、子どもたちが日常的に遊ぶ公園があるなど、沖縄の現実を目の当たりにしました。

また、戦跡「糸数壕」では、全長270mに及ぶ足元の悪い壕内を、懐中電灯を頼りに手探りで進みながら、この中で息を潜めて暮らしていた人々の姿に思いを致しました。

参加者からは、

「新聞やニュースなどからはなかなか感じることのできなかった沖縄の方の気持ちの一端を垣間見ることができた」

「沖縄での地上戦は、歴史の彼方の出来事ではなく、今日も目の前に現実として突きつけられていること。まさしく沖縄は今日も戦時体制下にあることがよく分かりました」

との感想が聞かれました。

実際に現地を訪れてみないと分からない多くのものが、そこには存在していました。沖縄の問題は、日本国民全体の問題に他ならないことをあらためて認識させられた今回の企画となりました。

翻訳シールを貼って作ろう! アジアの子どもたちに贈る日本の絵本

紛争や貧困などで本が足りない地域の子どもたちに、翻訳した日本の絵本を届ける運動

翻訳シールを切って |

出来上がった翻訳絵本 |

これは、国や文化、時代を超えて親しまれ日本で出版されている絵本の日本語の部分に当該国の言葉に翻訳したシールを貼り、出来上がった絵本は、SVAを通じて現地の子どもたちに届けるという取り組みです。

2013年3月2日と3月4日に実施し、それぞれ子ども7人を含む組合員24人、子ども1人を含む組合員13人の参加があり、2日間で40冊の絵本の翻訳が完成しました。

参加者からは、

「絵本の少ない国に絵本を届けられる、そのお手伝いができることに感動しました」

「国際援助、特に子どもの教育には大賛成ですので、とても良いことだと思います」

などの感想がありました。

東都生協の平和募金から(一社)東友会に活動支援金を贈呈

東都生協は一般社団法人 東友会を支援し、被爆された方々との交流を続けています

目録の贈呈 |

(一社)東友会は、広島・長崎で原爆の被害を受け東京に住んでいる被爆者により、1958年(昭和33年)11月16日に結成されました。

その後50年以上、励まし合いながら、被爆者のための運動を続けている団体です。(一社)東友会には、平和募金より活動支援金が支出されています。

2013年1月27日に開催された「2013年東友会新春のつどい」にて、東都生協より同会に対して活動支援金目録を贈呈しました。