平和

テーマ活動交流会を開催しました !

「来て! 見て! 聞いて! 私たちの活動」

東都生協(コープ)では、組合員のつながりを大切にし、テーマや分野ごとにネットワークづくりを目指すための活動交流の場として、2012年1月25日、文京シビックセンター区民会議室A・Bにてテーマ活動交流会を開催しました。

グループやサークル、支部運営委員会、支部テーマ別委員会、ブロック委員会、専門委員会から58人が参加し、日々の活動の発表や展示を行い、「くらし」「平和」「環境」「福祉」「食と農」「子育て」「商品」に分かれ、活動報告や今後のつながりについて意見交流しました。

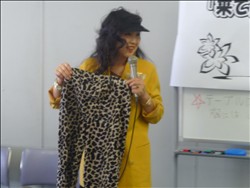

団体発表では8団体から、ドイツ生まれの竪琴「ライアー」の演奏、簡単服飾のリメイク、生ごみ堆肥化の方法や成果、平和の朗読の実演、社会保障・消費者問題をテーマにした活動、子どもの本の読み聞かせや環境についてなど、日頃の活動報告がありました。

|

|

|

|

|

|

|

|

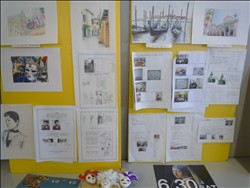

展示コーナーには、7団体から写真やイラストや作品などのさまざまなものが飾られ、参加者とも交流を深めました。

|

|

|

|

|

|

グループ交流では、自己紹介の後団体発表や展示の感想を発表し合い、活動を広げるためや交流の場を作る工夫などで話し合い盛り上がりました。最後にグループごとに発表し会場全体で共有しました。

|

|

|

|

|

|

【参加】

グループ10団体、サークル2団体、支部テーマ別委員会7団体、支部運営委員会2団体、ブロック委員会2団体、専門委員会3団体 計26団体

東都生協 東京平和めぐりを開催しました

身近な地域で平和の大切さを知りました

「第五福竜丸展示館」では |

「東京大空襲・戦災資料センター」 |

今回は、水爆実験の被害を受けたマグロ漁船「第五福竜丸」と、推定10万人もの尊い命が失われた東京大空襲のそれぞれの惨状を知り、実相を学ぶこと、親子で平和について考える機会とすることを目的に、「第五福竜丸展示館」と「東京大空襲・戦災資料センター」をマイクロバスで回りました。当日は、高校生1人、小学生2人を含む16人が参加しました。

「第五福竜丸展示館」では、学芸員の市田真理さんに、1954年3月1日にビキニ環礁でアメリカが行った水爆実験によって被害を受けた第五福竜丸の展示に至るまでの経緯や、水爆実験による被害、また、福島第一原発事故の放射能被害などについてのお話を伺いました。市田さんは、核実験による影響が50年以上経った今もあることなど、核の脅威について説明されました。その後、館内の展示や展示館前広場の久保山愛吉記念碑、第五福竜丸のエンジンなどを見学しました。

「東京大空襲・戦災資料センター」では、1945年3月10日の東京大空襲に関するアメリカ軍が記録していた映像や当該者のインタビューなどが収められたNHKのVTRを鑑賞した後、学芸員の二瓶治代さんに、8歳で空襲に遭われたご自身の体験談を伺いました。当時の凄まじい状況をお聞きし、犠牲になった命を無駄にしないためにも、二度と同じ過ちを繰り返してはいけないと強く思いました。その後、写真や地図をはじめ、防空頭巾や防毒マスク、溶けたガラス杯、焼夷弾などの展示資料を、説明を受けながら見学しました。

参加者からは

「第五福竜丸展示館の学芸員の方に詳しく説明を聞き、あらためて放射能の恐ろしさを感じ、怖いと思いました」

「東京大空襲・戦災資料センターでのガイドの方のお話はとても衝撃的で、こんな悲惨なことが実際にあったのだと身につまされる思いでした」

「平和を維持することの難しさを学べたように思う」

「平和について考えることはいつの時も必要。こんな近いところで学べるのはとても良いこと」

――などの感想がありました。

自分たちが暮らしている身近な地域で、至近なところから平和を考えていくことの大切さを知る企画となりました。

「福島で起こった原発事故を考える」学習会を開催

福島第1原子力発電所事故に見る「犠牲の構造」

「この国の犠牲のシステムは、 |

本年3月11日の東日本大震災に伴って発生した福島第1原子力発電所事故の実相を探りながら、まだ収束も見えない原子力発電所(以下、原発という。)をどのように認識していけばいいのか、原発を今後どうしたらいいのか、一人ひとりが考える手がかりの一つとすることが目的です。当日は組合員51人が参加しました。

高橋氏は「原発は犠牲の上に成り立っているシステムで、今回の福島第一原発事故でそれがより明確になった」と指摘。

「犠牲のシステム」では、「ある者たち」の利益が「他の者たち」の生活、生命、健康、日常、財産、尊厳、希望などを犠牲にして生み出され、維持されます。

今回の事故で具体的に見ると、

・中央と地方という構造的な差別による犠牲

・原発に関わる労働者の被ばくの犠牲

・ウラン採掘・精製の過程での被ばくの犠牲

・放射性廃棄物処理での犠牲

――の4重の犠牲が生じていると解説しました。

また高橋氏は、国家が特定の人たちに犠牲を強いることで利益を得るという犠牲の構造を、歴史的に見る重要性も指摘。戦前の戦争が「神風神話」によって、戦後の原子力発電が「安全神話」によって、それぞれ国策として推進されてきた事実に目を向けます。

戦時中に国体維持のため、また戦後も日米安保のための捨石として、米軍基地を押し付けられてきた沖縄の歴史を振り返るとき、今は福島が捨石とされている、と強調。原発推進論者の論拠の一つに「潜在的な核抑止力として機能している原発を排除すべきではない」との考えもあることを指摘します。

そして、原発については、推進した人だけでなく、反対したけれども止められなかった人や無関心だった人にも、それぞれにおいて責任を自覚すべきと述べ、最後に、問題は誰が犠牲になるかということではなく、犠牲のシステムそのものをやめることが肝心であると結びました。

参加者からは

「原発が、政治的、経済的な国の思惑から成り立っていることをあらためて考えさせられました」

「事故の場合や処理の方法が分かっていないのに、原発を進めていることが一番問題と思います」

「沖縄、福島、基地と原発。戦前・戦中と、変わらない日本の体質がよく分かりました。私たち一人ひとりが犠牲を強いていることを認識して、少しずつできることから行動していくことが必要と思いました」などの感想が寄せられました。

丁寧なお話で、非常に内容が濃く、今回の福島第1原発事故について考える手掛かりを、いくつも頂いた学習会となりました。

「Love & Peace音符とあそぼう♪Ⅲ」を開催

いのちの尊さと平和の大切さを心に共有しました

冨田沓子さんの講演 |

「Bonds Woodwind Quintet&さの |

世界で起こっている現状に目を向け、国際的な視野で平和を考えることを目的としたこの企画。

3年目の今年は、アムネスティの講演とピースコンサートを行い、当日は106人の参加がありました。

開演は午後1時30分。アムネスティ・インターナショナル国際事務局日本支部成長戦略担当で、地球サミット2012Japan副代表である冨田沓子(とみたとうこ)さんが、「責任ある世界の一員として、私たちにできること」と題した講演を行いました。

全ての人が人間らしく生きることのできる世界を目指し、日本国内での人権活動を活発化させようと奮闘されている冨田さん。パワーポイントやDVDを使用した映像を交えての講演は、ご自身の実際の体験も踏まえたとても分かりやすいお話でした。

「一人ひとりが行動することで世界を動かすことができることを多くの人が実感し、責任ある世界の一員として行動してほしいと願っています。」とお話を結ばれました。

休憩を挟み、午後2時25分からは、木管五重奏&サックスデュオ「Bonds Woodwind Quintet&さのみの」によるピースコンサート。多方面で活躍されているメンバーにより、「ダニー・ボーイ」や「リベルタンゴ」など多彩な楽曲が演奏されました。

平和を願いながら奏でられる、木管五重奏の響きを最大限に生かした聴きごたえのある演奏は見事でした。平和な未来のために紡がれた息の合った洗練されたハーモニーに、音楽の素晴らしさ、平和の尊さを再認識しました。

参加者からは

「講演での『貧困・飢餓・人権問題も人の手によってつくられたもの』というお話が印象的でした。私も平和について考え、人と話して心をつなげていき、その姿を見せていきたい」

「音楽は人々に強く訴える力があります。温たかい音色。感動しました。いろいろ辛いこともあるけれどホッとして、疲れた心が癒されました」

――などの感想がありました。

いのちの尊さと平和の大切さを心に共有できるように、世界にある現実を知り考え関心を寄せること、そして一人一人が今できることを考え実践していくことの大切さを感じる、素敵な一日となりました。

「東都生協発 100万人のピースベル」に取り組みました

平和への思いをメッセージに!

東都生協では今年2011年も、9月21日の「国際平和デー」の夜に、家族や身近な知り合いと平和について語り、鐘を鳴らして恒久平和の実現を祈念しようという企画「東都生協発 100万人のピースベル」に取り組みました。

この取り組みは、東都生協が組合員に呼び掛け、過去に起きた戦争や現在世界で起きている地域紛争や民族紛争、また核の問題などについて考えるきっかけとしていただくことを目的としています。また、参加者から平和のメッセージを募りまとめて国際連合へ送付し、東京から世界平和を訴える活動を進めています。

事前に取り組みへの参加者を募り、申込者には平和活動の紹介資料や、平和のメッセージ記入用のカードなどをお届けします。今年は、参加者より計118枚の平和のメッセージをお寄せいただきました。カードはまとめて国連へ送付し、東京から世界平和を訴えます。

★国際平和デー(International Day of Peace):

国連が定めた平和の記念日。2002年からは毎年、9月21日を「国際平和デー」に定めています。以後、全ての国と人々にとって共通の理想である国際平和を祈念、推進していく「世界の停戦と非暴力の日」となりました。全ての国連加盟国、国連機関、地域組織やNGO、そして個人に対して、この日を適切な方法で祝い、この日一日は敵対行為を停止するように国連が呼び掛け、働き掛けています。

参加者から寄せられた平和のメッセージカードの一部を紹介します。

※画像をクリックすると拡大画面(PDFファイル)が開きます。

|  |  |  |  |

|  |  |  |  |

|  |  |  |  |

|  |  |  |  |

|  |  |  |  |

|  |  |  |  |

松代大本営地下壕見学会を開催

現地を見学し実相を学びました。

れきみちの家での |

象山地下壕内での |

舞鶴山地下壕・天皇御座所 |

松代大本営地下壕とは、太平洋戦争末期、国家中枢機能移転のために、現在の長野市松代地区の三つの山「象山(ぞうざん)」「舞鶴山(まいづるやま)」「皆神山(みなかみやま)」を中心に、善光寺平一帯に作られた地下軍事施設群のこと。

当日は、象山地下壕と舞鶴山地下壕の見学と、「れきみちの家」(学校法人 篠ノ井学園 長野俊英高等学校 郷土研究班松代大本営等資料展示館)での学習などを行いました。

今回の主な目的は、松代大本営地下壕の現地を見学し、実相を学ぶこと、長野俊英高校郷土研究班の皆さんとの交流を通して地元での継承の取り組みを学ぶことの2点。

参加者からは

「実際に現地を見学して、あらためて戦争の愚かさと平和への思いを強く感じました」

「長野俊英高校・郷土研究班の皆さんにガイドしていただき、歴史から学び受け継いでいくことの大切さを実感しました。」

――などの感想が寄せられました。

ピースアクション in ヒロシマ

東都生協 ヒロシマ平和代表団が広島を訪れました。

願いを込めて平和記念公園内 平和の鐘を突きました |

「ピースアクションinヒロシマ・ナガサキ」は、広島県生協連・長崎県生協連・日本生協連が、被爆体験の継承や核兵器のない世界への思いを共有する場として毎年開催。1978年のスタートから、東都生協も毎年代表を派遣しています。

初日は、日本生協連主催「虹のひろば」に参加。

広島平和教育研究所の江種祐司さんが「ヒロシマの心」と題し講演しました。「決して許すことのできない戦争と原爆、その事実を世界中の人が知り、知った人が世界中に伝えることが核兵器を無くすことにつながると信じ、願い、語り続ける」という江種さんの言葉に、被爆体験を継承していくことの重要性をあらためて感じました。

その後、本町小学校平和資料館、原爆ドームなどを見学した後、被爆者の方との交流会に参加し証言をお聞きしました。

翌日は、平和記念公園で開催された広島市主催「広島平和記念式典」に参列し、全ての原爆死没者の冥福と核廃絶を祈り黙祷を行いました。

袋町小学校平和資料館を見学した後、日本生活協同組合連合会主催プログラム「サダコと折り鶴」に参加。「原爆の子の像」で知られる佐々木禎子さんについて、同級生の川野登美子さんに当時のお話をうかがい、スライドでサダコについて学びました。

その後、広島平和記念資料館を見学し、原爆の実相を学び、あらためて恒久平和の実現と平和の尊さについて認識を深めました。

最後に、多くの東都生協組合員が作成した折り鶴を、平和記念公園内「原爆の子の像」の折り鶴ブースに献納しました。被爆者の方が3月11日の東日本大震災での福島第1原発事故について異口同音に「残念」「悔しい」と語っていたことが印象的でした。

福島第1原発事故を踏まえ、あらためて核の問題を一人一人が自分のこととして捉え、そのことに対する自己の考えを各自が持たなければならないとの思いを新たにしました。

ピースアクション in ナガサキ

東都生協から7人の平和代表団が長崎を訪れました

城山小学校の遺構を見学 |

「ピースアクションinヒロシマ・ナガサキ」は、広島県生協連・長崎県生協連・日本生協連が、被爆体験の継承や核兵器のない世界への思いを共有する場として毎年開催。1978年のスタートから、東都生協も毎年代表を派遣しています。

7日は、被爆者の方からご自身の体験を直接伺い、その後、長崎原爆資料館を見学。被爆の実相を学びました。

8日は、被爆校舎の残る城山小学校の集会室で朗読を聴いた後、近辺の被爆遺構を巡るまち歩きに参加。城山小学校出身の被爆者の方によるご案内で、当時の様子を伺いながら防空壕跡、城山八幡神社、被爆柿の木など慰霊碑や遺構の見学をしました。

9日は、長崎市主催の「長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典」に参列し、その後、如己堂(にょこどう)・永井隆記念館、浦上天主堂などを見学しました。

この地に来たからこそ感じたことがたくさんありました。私たちは核兵器のない平和な未来に向けて今回の見たこと聴いたこと学んだことを周囲に伝え、ナガサキの思いを共有し、次の世代につなげていきます。

「東都生協 平和のつどい」開催 ~知ってつなげよう! 過去・現在・未来

みんなであらためて平和の大切さについて考えました

戦場カメラマン・渡部陽一さんが講演 |

渡部陽一さんの全身を使った |

(社)東友会の中伏幸子さんが |

|

東友会の皆さんに |

|

千倉水産加工販売㈱・鈴木富春会長から |

|

JAやさと・営農流通部の |

|

会場ロビーでは東日本大震災の |

|

会場ロビーでは |

|

ロビー展示の原爆パネルに見入る参加者 |

今年のつどいは「東日本大震災に関する報告」「被爆証言と毎年恒例の編み物の贈呈」「戦場カメラマン渡部陽一氏の講演会」の3部で構成。ホールでの展示も併せて、みんなで平和について考えるひと時となりました。

戦場カメラマン・渡部陽一氏が講演、平和の尊さを実感

戦場の最前線で、特に子どもたちの写真を撮り続け、戦争の悲惨さといのちの大切さを伝える渡部陽一氏が登場した瞬間、会場は大喝采! 舞台を左右に動き回り、全身を使っての語りかけで観衆を魅了しました。

ときにスライド写真を使って今世界で起こっていることが分かりやすく説明され、思わず目を背けたくなるような写真もありましたが、戦地で生きる子どもたちの目には不思議と希望の光が満ちていました。

地球上から戦争がなくなったら、「学校カメラマン」として世界中を回り、子どもたちの声を伝えたいとのこと。武器を携える少年兵が早く世界からいなくなるようにと私たちも祈るばかりです。

質疑応答では子どもたちからの質問に1つ1つ一生懸命答え、最後の「ありがとうございました」との丁寧なあいさつにも氏の人柄を感じました。

ヒロシマ・被爆の証言

(社)東友会(※)の仲伏幸子さんからは、ヒロシマでの被爆体験を証言。

「『その日』も幼稚園の黒板に絵を描いて遊んでいました。突然明るい白い光が窓全体に広がり、その直後の地響き。爆風で飛ばされた窓ガラスの破片が背中に突き刺さったまま無我夢中で帰りました」。

「祖母は家の下敷きになり、全身にやけどを負った母を大八車に乗せて死体が転がる道を延々と歩き続けましたが、母は8月8日、31歳で生涯を終えました。放射能を含んだ「黒い雨」が降り、ぼろ布をまとった人たち、と思ったのは焼けただれた皮膚の一部でした。1発の原爆が14万人の命を奪いました」。

最後に仲伏さんは世界中の核兵器保有の状況に触れ、「核のない真に平和な世界になるよう願ってやみません」と結びました。(※東友会=社団法人 東京都原爆被害者団体協議会)

続けて、東都生協組合員から(社)東友会の皆さんに「寒い冬、心も体もこれで暖めてください」と、今年も組合員が作ったモチーフ編みの膝掛けを贈呈しました。

東日本大震災で被災した産地からの報告

今回のつどいでは「平和」を広く捉え、戦争について考えることに加え、東日本大震災が産直産地へ及ぼした影響についても取り上げました。被災した2つの産地・メーカーが、被災状況や復興への取り組みを報告しました。

<鈴木富春さん(千倉水産加工販売㈱会長)からの報告>

「さんま加工の女川工場(宮城県)は全て津波で流され、震災直後は工場や水産業の将来を考えると、地獄にいるように感じました。工場長がラジオで津波が来ることを知り、従業員を避難させたので、30人の従業員が全員無事だったことが何よりでした」。

「千葉の本社にいた私は、数日後ようやく現地に入って避難所でみんなの無事を確認した時のことを思い出すと、いまだに涙が出ます。同じ場所での再建は難しいでしょう。でも加工工場がばらばらに点在するのではなく、今後は環境を考慮した加工団地が必要です。まだまだ国や行政の水産業への支援は見えませんが、くじけず頑張ります」。

<土佐秀美さん(JAやさと・営農流通部・営農指導課課長)からの報告>

「3月11日の地震後は、まず電話がつながらず40キロ離れたつくば市まで行って連絡を取りました。電気の復旧には3日、水は1週間から10日かかりました」。

「地震の日は晴天でハウスの天窓を開けていたため停電で閉められず、その夜から続いた寒さのために作物への被害が大きく、きゅうりは枯れて1,200万円の被害。鶏卵センターでは、たまごはほぼ割れ、水・飼料・ガソリンなどの燃料不足などのために生産が減少。今も90%程度の生産です。一方、米は東北産地の代替で3月は東都生協で140%の利用でした。全体として今はほぼ通常状態に戻りましたので、JAやさとの商品をどんどん利用してください」。

会場ロビーに設けられた東日本大震災支援コーナーでは、被災した千倉水産加工販売㈱、JAやさとに向けた応援メッセージを書き込む姿も見られました。

そのほか、会場ロビーには戦争の悲惨さを伝えるパネル、地雷のレプリカなどを展示し、みんなであらためて平和の大切さを考える一日となりました。

東都生協では、今回のつどい以降も、平和の大切さ、いのちの尊さを次世代に伝えていくために「戦争体験文集」の作成や「トーク&ピースコンサート」(10月24日 成城ホール)、「東京平和巡り」(11月26日)、「平和募金」(11月~)などの取り組みを予定しています。(詳しくは今後のイベント・企画の案内や組合員活動情報紙「ワォ」をご覧ください。)

あなたも、身近な活動に参加して、平和について考えてみませんか?

「上野公園親子スタディーツアー」を開催!

親子で平和の大切さをかみしめました

社会委員の説明を熱心に聞き入ります |

最初に、慰霊碑「哀しみの東京大空襲」前で、写真や資料を見ながら東京大空襲についての説明を受けます。

次に、上野東照宮の「広島・長崎の火」モニュメントに移動し、広島、長崎への原爆投下や被爆の悲惨さなどについての話や、絵本「原爆の火」の読み聞かせに聞き入ります。

上野動物園まで歩いた参加者は、園内の「動物慰霊碑」前で、人間以外の生き物も戦禍を被ってきたことを学び、絵本「かわいそうなぞう」を読み聞かせ。

お楽しみの動物園スタンプラリーでは、園内の動物をよく観察しながら親子で動物園をまわりました。

親子で平和の大切さをあらためてかみしめる一日となりました。