平和

国境なき医師団講演&ピースジャズピアノコンサート

国際情勢と世界平和について各自が考え、実践につなげる平和活動

国境なき医師団は、世界中で活動 |

ピアノを熱演 |

河野さんのお話は印象的でした |

子どもも参加しました |

最後は全員で大合唱 |

世界で起こっている現状に目を向け国際的な視野で平和を考え、また、世界平和について各自ができることを考え、実践につなげていくことが目的。当日は81人もの参加がありました。

開演は午後1時30分。東都生協・庭野理事長のあいさつに続き、「国境なき医師団」の岡崎卓也さんが1時間の講演を行いました。国境なき医師団の団体紹介や活動報告、コンゴ民主共和国の現状などを、DVDやパワーポイントを使用して、分かりやすくお話をしていただきました。

講演を聞いた参加者は

「日頃生活に追われ狭くなった視野が広げられた思いです。平和が当たり前の幸福の中にいることを感謝し、私にもできる何かを考えたいと思います。」

「国境なき医師団のお話が聞けて良かった。私一人の力では微々たる力かもしれませんが、皆で力を合わせれば良い方向へ進めることができると信じています」

などの感想を口にしていました。

休憩を挟み、午後0時45分からは、ジャズピアニスト河野康弘さんのピースコンサートを行いました。

「物を大切にする」「環境を思う」「戦争になると、どんな痛みが生まれるのかを考える」などの、演奏の合間のお話が印象的で、とても心に染みました。また、会場の子どもたちも参加してピアノを演奏したり、最後は皆で合唱をしました。

「ピアノはテクニックではなく心で感じ弾くものだと改めて感じました」という参加者の感想に象徴されるような、こころ温まる素敵なコンサートになりました。

会を終えて、参加者からは「今回のイベントに参加して少しずつでも自分にできる活動ができればと思います」「毎日を大切に過ごしていきたいと思える会でした」などの感想がありました。

世界にある現実を知り、考えること、関心を寄せること、各自が今できることを考え、実行していくことの大切さを感じた一日でした。

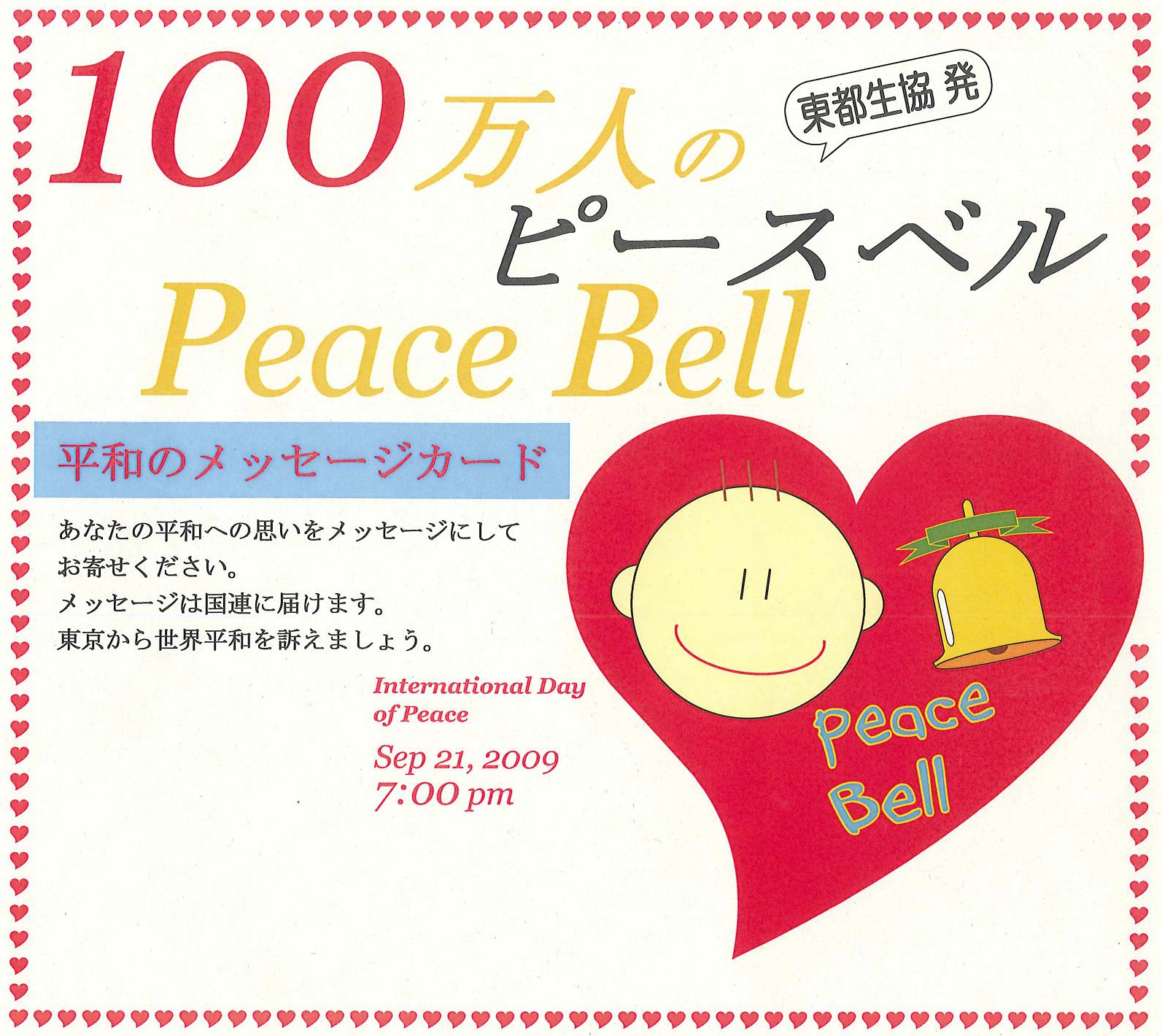

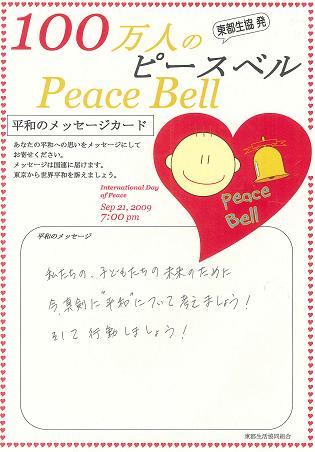

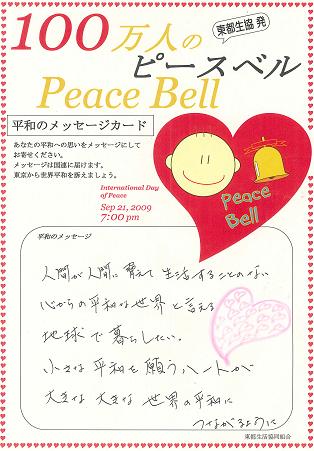

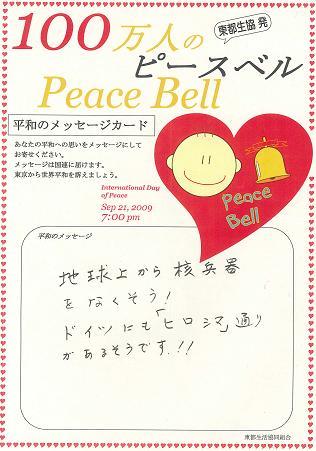

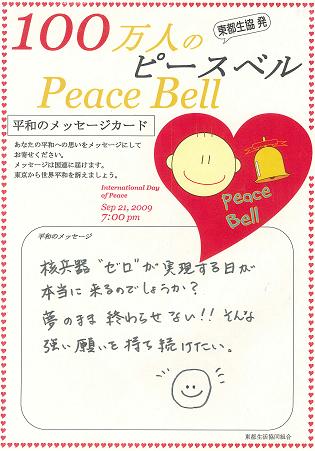

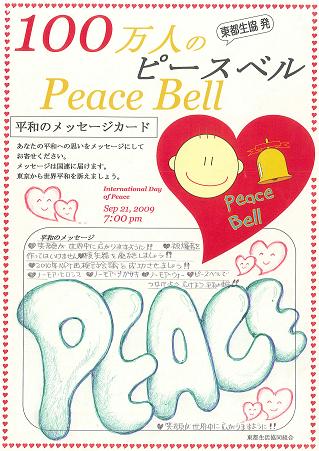

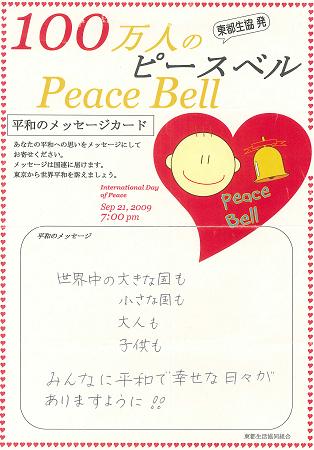

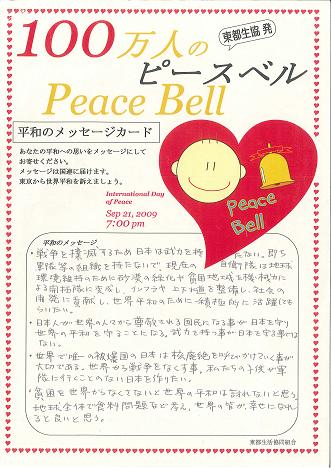

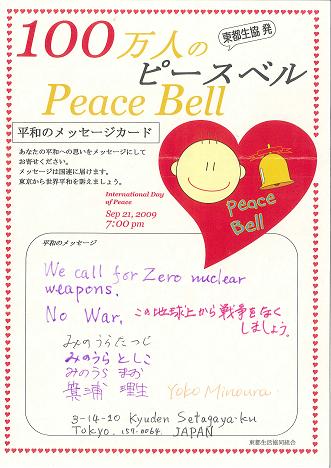

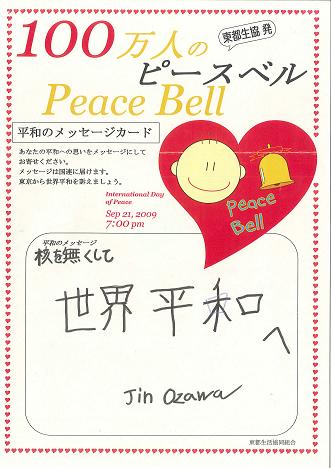

100万人のピースベル

「国際平和デー」に国連本部で「平和の鐘」を鳴らす行事と連携した平和活動

|

家族や知り合いなど身近なところで取り組む平和活動として東都生協は2009年9月21日、「東都生協発『100万人のPeace Bell~世界に平和を~』」を実施しました。

これは、毎年9月21日「国際平和デー」の夜に、恒久平和の実現を祈念し、より多くの人々で鐘を鳴らそうという企画です。

家族などの間で、過去に起きた戦争や現在世界で起きている地域紛争や民族紛争、核兵器の問題などを話題にしていただき、世界平和について考える機会としていただくことを目的としています。

事前に取り組みへの参加者を募り、申込者には、核兵器廃絶に向けた取り組み資料や、「平和のメッセージカード」などをお届けしました。

参加者よりお寄せいただいた平和のメッセージは、まとめて国連へ送付し、東京から世界平和を訴えます。

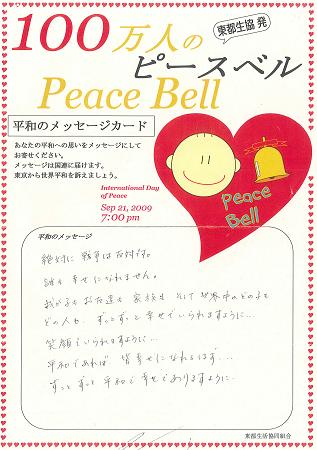

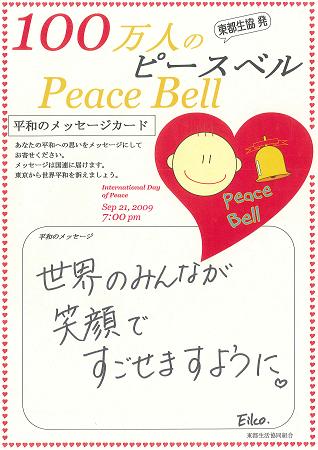

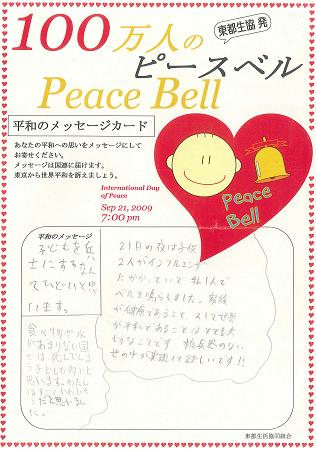

参加者から寄せられた平和のメッセージカードをご紹介します。

※画像をクリックすると拡大画面(PDFファイル)が開きます。

|  |  |  |

|  |  |  |

|  |  |  |

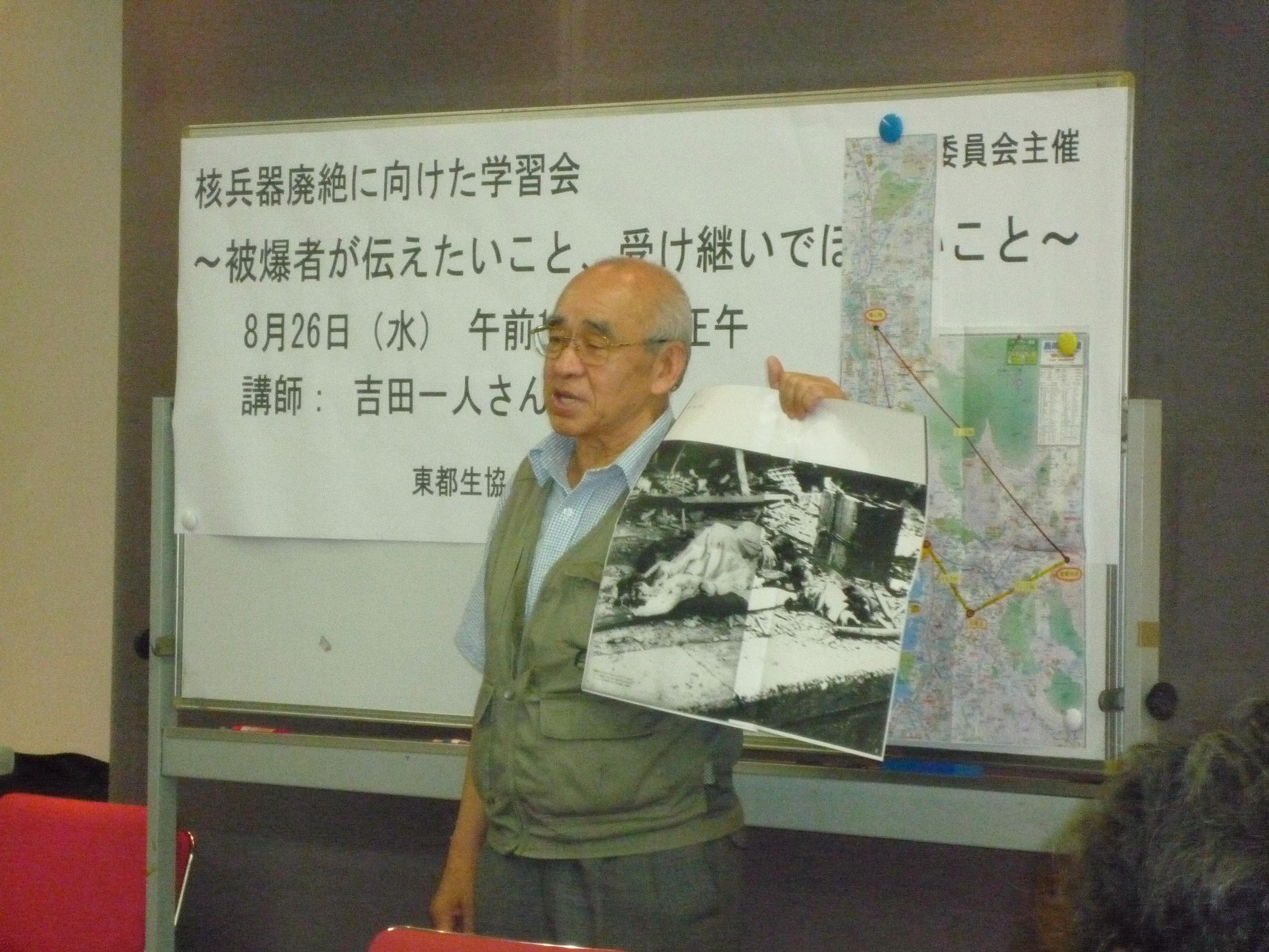

被爆者が伝えたいこと、受け継いでほしいこと

再び被爆者をつくらないために

長崎原爆被害の実相を |

講師は長崎原爆の被爆者でジャーナリストの吉田一人さん。ご自身の体験談をつづった小冊子「カンちゃんの夏休み」を使って、平和に対する思いや自らの体験を語りました。

「現在と未来を考えるために、あの時代を語らなくてはいけない。再び被爆者をつくらないためには、核兵器廃絶と原爆被害への国家補償が必要。世紀に生きる人たちが、平和的生存権の問題を受け止めてほしい」と吉田さん。被爆者としての実体験に基づいたお話には説得力がありました。

質疑応答も活発に行われ、参加者からは「個人個人ができることを考えさせられた」「過去を振り返り、現在を見つめ直す冷静さが必要」などの感想が聞かれました。

「第6回東都生協平和のつどい」を開催しました

次世代に歴史の事実を伝え、平和の大切さについて学びました

|

会場は多くの参加者でにぎわいました |

フェアトレード商品の販売コーナー |

平和の祈りを込めて折り鶴を貼ります |

東友会とは核兵器廃絶に向けて |

絵本づくりコーナーは大人気 |

みんなでつくった絵本が東南アジアの |

次世代に歴史の事実を伝え、多くの組合員に平和の大切さについて学ぶ機会として毎年夏に開催されている平和のつどい。6回目となる今年は、映画「火垂るの墓(実写版)」の上映を行いました。

展示会場では、平和に関する写真や資料を展示し、会場を訪れた人たちは、熱心に展示物に見入っていました。

また、東都生協で昨年実施した「バングラデシュ・ミャンマー(ビルマ)サイクロン募金」を寄託した、社団法人シャンティ国際ボランティア会(SVA)が取り組む「絵本を届ける運動」を紹介するコーナーも設置しました。

SVAでは、紛争などの影響で図書がほとんど出版されていないカンボジアやラオスなど東南アジアの子どもたちに、絵本を贈る活動をしています。現地に贈る絵本への「翻訳シール貼り」体験コーナーは大好評で、多くの参加者が絵本作りに参加しました。

他にも東友会(東京都原爆被害者団体協議会)の活動報告や、平和をテーマに活動をしているグループの活動紹介などもあり、さまざまな場で平和の活動をしている人たちが一堂に会する、良い機会ともなりました。

戦争体験者から小さな子どもまで多くの年代が参加し、あらゆる世代を越えて、平和の尊さ、命の大切さを考える貴重な一日となりました。

核兵器の廃絶と戦争のない平和な世界を目指して

世界平和への思いと核兵器の廃絶への思いをつなぎました

さわやかな風に吹かれながら、 |

「ピースアクション in TOKYO」は、東京都生協連平和活動担当者連絡会、特定非営利活動法人東京都地域婦人団体連盟(東京地婦連)、東京都原爆被害者団体協議会(東友会)の3団体が主催。被爆60年の2005年から始まった、東京から平和な世界がずっと続くことを願い、声を上げていく取り組みです。

今回のテーマは「つないで つないで 東京から平和を」。本年4月5日にバラク・オバマ米大統領がプラハ演説で「核兵器のない平和で安全な世界の追求」を宣言したことを受け、核兵器廃絶に向けた機運が高まっています。講演会や各生協の活動発表などで平和への思いを一つにしてから、ピースパレードを行いました。

「核兵器は廃絶できる」と題した講演会では、(財)広島平和文化センターの本多正登常務理事が登壇。

本多氏は「世界の圧倒的多数の人々が核兵器廃絶を希求している。その声によって、世界が動くようにしていかなければならない」とし、そのために活動している平和市長会議などを説明しました。

各参加団体の平和に関する活動の報告では、それぞれがさまざまな活動を通して広く恒久平和を願っていることを知る機会となりました。

力強いアピールを確認した後は、核廃絶と恒久平和を願いパレード。道行く人々に花の種を配りながら、約1時間の行程を歩き、世界平和への思いと核兵器の廃絶を呼び掛けました。

2009お花見平和のつどい

世界の平和と核兵器廃絶を願う集いに参加

桜を背景に平和を実感しました |

この集いは世界の平和と核兵器廃絶を願い、毎年夢の島公園の第五福竜丸展示館前広場で行われています。

参加団体からのメッセージリレーがあり、東都生協からは池田京子理事が平和活動の報告をしました。ミニコンサートや戦争体験談・平和の思いを語るコーナーもありました。

展示館の中では「原爆症裁判から見えてきたもの」「『明日の神話』を知っていますか~岡本太郎と第五福竜丸」の特別報告もあり、平和の意義を知る貴重な一日となりました。

世界が直面する課題を学習

世界が直面する課題や、開発途上国と私たちとのつながりを体感

いろいろな形の地雷レプリカを手に取って確認 |

施設には途上国のくらしや地球の抱える問題などについての展示物があり、参加者は説明を受けながら展示物に触れたり、各国の衣装を試着したりできます。

見学のあと、青年海外協力隊でベトナムに行った猪又隆洋さんから、開発途上国では学校に行けない子どもがたくさんいることや、想像力をふくらませる教育の大切さなど、スライドを見ながら貴重な体験談を聞きました。

「『世界中、どこでも親子は仲がいい』という言葉が印象的だった」「世界を知るきっかけになってとてもよかった」などの感想がありました。

平和を願う戦災碑巡り

平和の大切さを未来へ受け継ぐため、戦跡や平和関連施設を見学

雨の中 説明を熱心に聞きました |

貴重な資料がたくさんありました |

小雨の降る中、星野弘さん(東京空襲犠牲者遺族会会長)のガイドで、参加者たちは墨田区の東京都慰霊堂や隅田川の言問橋のたもとにある東京大空襲追悼碑、弥勒寺の聖観音像を訪れました。

星野さんは14歳の3月10日に大空襲に遭いました。移動のバスの中では、その日の悲惨な光景や、黒く焼け焦げた遺体搬送の手伝いをしたときの状況が今でも夢に出てくる、との話を伺いました。

最後に訪れた東京大空襲・戦災資料セン夕一では、その日の惨状を伝える写真や新聞、戦時下のくらしぶりを再現した部屋などを見ることができました。

参加者からは「平和を守るためにも、戦争の悲惨さを風化させてはいけないと思った。伝え続けなければなりませんね」という声が聞かれました。

今、社会不安を考える

埼玉大学名誉教授の暉峻淑子さんが講演

あっという間の2時間でした |

埼玉大学名誉教授の暉峻淑子(てるおか いつこ)さんの講演や、質疑応答、交流が行われ、参加者は幅広い年齢層で講師の根強いファンの方も見受けられました。

心の内に染み込んでいる差別感や、差別意識が格差を生み出すこと。

すべて同じ人間と思わない考え方も格差につながり社会不安となること。そこから生まれるひがみ、ゆがみが平和を脅かしていることなどを長くお住まいになっていたドイツの例をあげて話がありました。

「先生が考える格差のない社会とは?」という参加者の質問には「人間がこういう人生を生きたいと思える社会」との答えに参加者も深くうなずいていました。

参加者からは「自分の差別意識を反省させられた」「意識を変えるきっかけになった」などの感想が聞かれました。

皆さんの善意でサイクロンシェルターが完成しました

「バングラデシュ・ミャンマーサイクロン募金」のご報告

svaの木村万里子さんより |

SVAの関尚士事務局長に |

バングラデシュ |

孤児院の前で |

2008年5月に東都生協で取り組んだ「バングラデシュ・ミャンマー(ビルマ)サイクロン募金」に寄せられた募金額は1,480万円超に達し、バングラデシュ、ミャンマーのそれぞれ復興支援・緊急支援に充てられました。

2009年1月30日、今回の募金を寄託した社団法人シャンティ国際ボランティア会(SVA)の緊急支援担当・木村万里子さんが東都生協本部を来訪し、当組合・竺原(じくはら)常務理事に対して東都生協「バングラデシュ被災地復興支援活動完了報告」を行い、13ページにわたる「報告書」が手渡されました。

ご協力いただいた皆さまに感謝を申し上げますとともに、詳細をご報告いたします。

サイクロン募金報告

組合員の募金総額1,489万円余りが

被災者支援に役立てられてきました

2008年5月3日夜からミャンマー(ビルマ)南部を襲ったサイクロンは、死者22,980人・行方不明42,100人(2008年5月7日、国営テレビ=時事)、約100万人が家を失う(国連担当官=毎日)大惨事をもたらしました。

その前年2007年11月15日にバングラデシュ南部を襲ったサイクロンでは、約3,400人が命を落とし、約150万世帯の家を奪いました。半年を経た今も、人々の心に傷を残しています。

東都生協は2008年5月12日(月)から全組合員に被災状況を伝え緊急募金を呼び掛けるチラシを配付しました。緊急募金チラシでは、東都生協組合員に以下の内容をお知らせしました。

- 東都生協は、社団法人 シャンティ国際ボランティア会(SVA、本部・新宿区)と提携し、お預かりする募金は、現地の住民組織、非政府組織などの協力を得て、直接、被災地の救援・復興に役立てる。

- バングラデシュでは子どもたちのための教室やサイクロン避難用施設建設のために。ミャンマー(ビルマ)では現地組織との関係を確保した上で、被災住民本位の支援を構築するために募金を活用する。

- 2つの被災地への募金の配分は生協とSVAとで協議して行う

短期間に14,892,662円の募金が寄せられました

2008年7月12日、東都生協・宗村弘子副理事長は新宿区大京町の同会本部を訪れ、募金全額を同会に贈呈。両団体で協議した結果、

バングラデシュ・サイクロン被災者復興支援として595万5,625円、ミャンマー(ビルマ)・サイクロン被災者緊急支援として893万3,417円をそれぞれ配分することを確認しました。

以下、すでに完了したバングラデシュ・サイクロン被災者復興支援事業と、支援継続中のミャンマー(ビルマ)被災者緊急支援の中間状況について、報告します。

バングラデシュで鉄筋2階建てのサイクロンシェルター4棟が完成

東都生協・組合員からの募金595万円余が地域を活性化

2009年1月30日、同会の緊急支援担当・木村万里子さんが東都生協を訪問し、東都生協・竺原俊明(じくはらとしあき)常務理事に「バングラデシュ・サイクロン『シドル』被災地復興支援活動活動完了報告書」を手渡しました。

バングラデシュでは、今後おそらく何度も再来するであろうサイクロンの被害に備え、本格的なシェルターの建設に募金全額が役立てられました。サイクロンや津波が発生した場合は、近隣住民は、鉄筋コンクリート2階建てのシェルターの2階に避難することができるようになりました。2階には牛などの家畜も避難できます。

シェルターは、同会の支援でこれまでに4棟建設されました。このうちの1棟は、バングラデシュ南部のボルグナサダル郡に位置し、ベンガル湾を河口とするブリシャワル川沿いの地域であるケオラブニア地区に、東都生協・東京南部生協と他の日本の3団体の計5団体からの募金で建設されました。

シェルターの日常運営は、男女の地域住民で構成する運営委員会によってなされ、地域の集会所・コミュニティセンターとして機能しています。

ミャンマー(ビルマ)

組合員からお寄せいただいた募金は、被災3日後から緊急物資を直接届ける活動の原資として役立ちました

一方、ミャンマー(ビルマ)でのサイクロン被害に対しては、直後に各国からの支援協力が表明されたのに対して、同国側がこうした支援を警戒して、一時は膠着(こうちゃく)状態となり、その間にも多数の犠牲者が生じるという事態となりました。

同会はかねてからタイに現地事務所を設けていたこともあり、被災直後からミャンマー(ビルマ)国内のボランティア諸団体と連絡を取り、独自のルートを開発して、5月6日から水(ボトル入り)、浄水剤、米、毛布、薬(下痢止めなど)のほか、小屋を建てるためのブルーシートなどの建材を被災者に直接届けるという活動を精力的に展開し、5月末までに42,000人に届けることができました。

その後も活動は拡大して展開し、7月までに87か村で配付活動を行い、延べ182,000人に救援物資が届けられました。7月からは稲作農家への「種籾」の配付や、共同で利用するトラクターの支援、漁村への船や魚網を届けました。

①食料品(飲料水、米、豆、じゃがいも、玉ねぎ、油):46,400人分②衣服と靴:11,600人分

③家屋修繕や避難小屋の建設資材:8,665世帯分

④遺体処理、塩害環境整備資材:43か村分

⑤救急衛生セット:26,900セット

⑥トラクター:16台(約80家族分)

⑦移動医療チームの展開費用:毎週平均10チーム

⑧離散家族支援:103人の交通費など

農漁村の生活再建と孤児院建設、保育施設

これまでにサイクロン被災の子どもたちを応援する復興支援活動として、孤児院2棟が建設され、男児70人、女児31人が利用しています。さらに保育施設の修繕・建て直しに取り組み、これまで34棟が再建され、女児421人、男児440人が利用しています。

同会では、これまで各国の子どもたちに絵本を贈るボランティア活動を展開してきました。日本の絵本の日本語の箇所を当該国の言葉に直したシールを貼り、現地の子どもたちに読んでもらうという取り組みです。国内の絵本作家や出版者の了解を得て、ボランティアが2,000円の実費を負担しながら、現地の言葉に翻訳したシール貼りを行います。(詳細はここをクリックしてください)

ミャンマー(ビルマ)の子どもたちに絵本を贈るボランティアを、同会は募集しています。東都生協の組合員は実費2,000円が昨年の募金から拠出されます。

【参考】

社団法人シャンティ国際ボランティア会・ミャンマー支援活動(外部サイトにリンクします)

【お問い合わせ先】

社団法人 シャンティ国際ボランティア会 東京事務所 03-5360-1233(緊急救援担当:白鳥、薄木)

東都生協 03-6859-4680