福祉

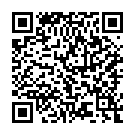

「見て、聞いて、体験、協同組合フェスティバル」に出展しました

協同組合の魅力を伝える国際協同組合デーイベントに参加

東都生協のブース

産直のかんきつ「河内晩柑」を味わう来場者

東都生協は2025年7月5日、東京国際フォーラム(東京・有楽町)で開催された「見て、聞いて、体験 協同組合フェスティバル」にブース出展しました。

国際協同組合デーに合わせて開催されたこのイベントは、協同組合の活動やSDGs(持続可能な開発目標)について楽しく学び、実感していただくことを目的に、2025国際協同組合年(IYC2025)全国実行委員会が主催。

当日は生協の他、農協、漁協、共済など、計38の協同組合が出展しました。それぞれの団体は、取り組みを紹介する展示やクイズ、体験型の企画、新鮮な野菜や東京江戸野菜などの販売を通じて、来場者に活動内容を伝え、実際に体感してもらう工夫を凝らしました。想定を超える4,000人の来場者でにぎわいました。

東都生協のブースでは、環境、福祉、平和、協同組合間連携、東都生協50周年の取り組み、地域の誰もが立ち寄れる場「ふらっと・とーと」、試食イベント車について紹介しました。

50周年の取り組みに関連した試食コーナーでは、50周年開発商品の「河内晩柑やわらかドライフルーツ(熊本県産)」を配布。試食した来場者からは「程よい酸味と香り、独特な食感でおいしい」と好評でした。今回は試食のみだったため「販売していないのは残念」との声も多く頂きました。

環境への取り組みに関しては、3R活動をクイズにしたミニゲームコーナー「エコゴルフチャレンジ」を設置しました。ゴルフに挑戦した人からは、「楽しく学ぶことができた!」「東都生協の組合員だけれども、知らないことがあった」などの感想を頂きました。子どもから大人まで幅広い層の方に挑戦していただき、大盛況となりました。

展示、試食、体験を通じて東都生協の活動を紹介することで、SDGs達成に向けた協同組合への関心を高め、その認知を広げる機会としました。東都生協はこれからも多くの協同組合との連帯を強めながら、平和と持続可能な社会の実現に向けた取り組みを進めていきます。

クイズに挑戦 〇かな? ✕かな?

ゲーム「エコゴルフ」にチャレンジ!

大にぎわいの会場

写真提供:IYC2025全国実行委員会

「2025国際協同組合年記念 協同組合サミット」に参加しました

活発な意見交換と交流を通じて、生協、JA、韓国農協中央会がつながりを深化

JCA代表理事専務の比嘉政浩氏が基調講演

左から生活協同組合パルシステム神奈川 代表理事専務理事 網野 拓男氏、

東都生協 風間理事長、

韓国農協中央会 日本事務所所長 キム ヨンス氏

左からJCA 代表理事専務 比嘉 政浩氏、

JAはだの 代表理事組合長 宮永 均氏、

JA東京中央 代表理事組合長 宍戸 幸男氏

2025年7月4日、東都生協はJAはだのが主催する「2025国際協同組合年記念 協同組合サミット」に参加しました。

JAはだのでは例年より、国際協同組合デー(7月第1土曜日)に合わせて記念行事を企画してきました。今年は2025国際協同組合年(IYC2025)を記念して、同組合と日頃から交流のある東都生協、JA東京中央、パルシステム神奈川、韓国農協中央会の計5団体、約130人が参加しました。

JAはだの代表理事組合長の宮永 均氏は開会に当たり、「2025国際協同組合年を一過性のものとせず、これを契機に協同組合間協同をさらに進めたい。その礎となるよう相互理解を深めたい」と述べました。

基調講演に立った日本協同組合連携機構(JCA)代表理事専務の比嘉 政浩氏は、「協同組合の果たす役割と進むべき未来について」と題して、協同組合への期待と評価や、国連が定めたIYC2025のテーマ「協同組合はよりよい世界を築きます」について講演。

「この機会を生かし、協同組合のアイデンティティのさらなる発揮とSDGs達成に向けて、学び、実践し、発信する取り組みを進めましょう」と呼び掛けました。

続くパネルディスカッションでは各団体の代表者が登壇し、JCA 比嘉氏を司会に2つのテーマについてそれぞれ報告が行われました。

東都生協 風間理事長は「協同組合間でどのように連携を進めていくべきか」について発言。「産直を掲げる生協として、産地を守るために生協として生産活動に関与していきたい。大学生協やワーカーズコープと連携して多様な人たちを巻き込んでいきたい」と述べました。

「IYC2025に際し、どのような実践を進めているか、その狙いは」とのテーマに、JAはだの 宮永氏は「毎年国際協同組合デーの取り組みを企画しているが、今年はチラシや記念品の配布で認知度の向上に取り組んでいる」と述べました。

現在、東都生協とJA東京中央とは連携協定を、JAはだのとパルシステム神奈川は地域連携協定を締結しており、協同組合間の連携を進めています。JAはだのは、韓国農協中央会と友好農協締結を結び、韓国の農協グループとの交流を深めてきました。

協同組合の意義や協同組合間連携の重要性を確認し合う活発な意見交換と交流を通じて、協同組合間のつながりを互いにより一層深める機会となりました。

パネルディスカッションでは代表者が登壇

約130人が参加しました

協同組合サミット参加者の皆さまと

地域の誰もが立ち寄れる場「ふらっと・とーと」オープニングセレモニーを開催

食を通じて、そこに集まる多世代が交流できる居場所づくりを進めています

東都生協みんなで居場所をつくろうプロジェクトメンバー

"オープンの儀"で一緒に看板を設置。右から足立区・長谷川副区長、チョイふる・栗野代表、東都生協・石渡副理事長

「ふらっと・とーと」外観。地域がつながるプラットホームを目指します

2024年7月15日、地域の誰もが立ち寄れる場「ふらっと・とーと」のオープニングセレモニーが、東都生協の足立センター(足立区中央本町4-15-3)にて開催されました。

主催は「東都生協みんなで居場所をつくろうプロジェクト実行委員会」。プロジェクトには東都生協の呼び掛けに応じた地域の支援団体や大学など多様なメンバーが集結し、ふらっと・とーと開設へ向けて準備を進めてきました。

同施設は、東都生協の配送拠点・足立センター内の使われていない倉庫を改装。区内の困窮子育て世帯への食料支援や、親子を居場所で支える子ども食堂などに取り組む一般社団法人チョイふる(栗野泰成代表)が、その運営を担います。

一般社団法人チョイふるでは、施設の整備や運営に充てるためにクラウドファンディングを実施。セレモニーに参加した関係者やクラウドファンディング支援者は、施設内を見学して交流しました。

名称には「困っている人も、今は困っていない人も、そして支える人も、ふらっとどうぞ」という意味と、「支援する人とされる人の垣根をなくし、対等(フラット)な関係性を作りたい」との思いが込められています。

目指すのは「地域がつながるプラットホーム」。中心となるスペースは、子どもから高齢者まで、誰でも気軽に集えるキッチン、リビング、ダイニングといった「居場所的なゾーン」。フードバンクやフードパントリー、状況によって選べる相談スペースといった「支援的なゾーン」もあり、それらがはっきり区切られることはなく、緩やかにつながる設計となっています。

セレモニー冒頭で、東都生協・石渡副理事長が関係者を代表して開会あいさつ。

「私たちは福祉政策として"誰もが健康で安心して暮らせる地域社会づくり"を掲げ、居場所づくりを検討してきた。地域で多様な人が世代を超えて集い、子育てやシニアライフを支え合うコミュニティなどを思い描く2030年ビジョンに基づき、地域の方々と一緒に作り、運営する居場所づくりを決めた。私たちはふらっと・とーとに集う仲間の一人として、食と農の力を発揮していきたい」と述べました。

続いてプロジェクトメンバーを代表して、一般社団法人ちょいフル代表理事の栗野泰成氏が登壇。「人とのつながりが希薄化する社会構造にあって、子ども食堂を軸に多世代が交流し、"薬"ではなく"人のつながり"を強めて、地域を元気にする"社会的処方"を実践していきたい。またこの取り組みを、地域のつながりを再構築する仕組みとして、区が課題とする災害対策や孤独・孤立の対策にも貢献していきたい」と抱負を語りました。

来賓として出席した足立区副区長の長谷川勝美氏からは「さまざまな民間団体がつながって動くことが大切。近隣には地域包括支援センター、区の福祉まるごと相談課もあり交流が進んでいる。新施設が既存のいろいろな力とつながって、より良い足立区にしていけるように、区としても応援していきたい」とのお言葉がありました。

ふらっと・とーとでは毎月2回、子ども食堂を実施していく予定です。食を通じて、そこに集まる多世代が交流できるプラットフォームにしつつ、ボランティアについて知っていただくきっかけとなる場にしたいと考えています。

1本のペンを通じてつながり、一緒に考えませんか?

短編映画「陽菜のせかい」上映会&映画解説 (組合員活動委員会主催)

2月3日(土)としま区民センター(参加者48人)

ヤングケアラーの理解と共感を広げるために制作された短編映画「陽菜のせかい」を上映しました。映画に描かれた背景について制作の一般社団法人ケアラーアクションネットワーク協会代表理事持田 恭子さんに自身のヤングケアラーとしての経験も踏まえ、解説していただきました。

持田様講演の様子

短編映画「陽菜のせかい」

・大切な家族に手を貸すのは当たり前。⇒自分の気持ちは、きっとわかってもらえないだろう。

・相談窓口=何を相談したらいいの? ⇒社会的弱者として扱わないで...かわいそうと思わないで!

・児童相談所=家族と引き離されたらどうしよう⇒怖れ

・『大変そうだね』と言われても・・・

持田さんは「もし自分が家族のケアをしていたら...」とリアルな自分事として想像することで初めて共感的に理解することができると考え、映画を観る人が考える余韻を残して結んでいます。

●参加者感想・映画が明るくさわやかなイメージで終わっていたのが良かった。ヤングケアラーがつらく悲しい生活を送っているだけでないことを思えた。

・「かわいそう」とか「救ってあげなきゃ」じゃなく、「頑張ってるんだね」って応援するようにしようと思いました。

短編映画「陽菜のせかい」を鑑賞し、解説を聞くことで、ヤングケアラーがケアしなくなれば問題は解決するわけではないということを知り、共感的に理解するための気づきを得ることができました。

寄付いただいた文具

当日は文具ドライブも同時開催し、鉛筆、シャープペンシル、ボールペンなど、約350個の文具を参加者から寄付していただきました。これらは未来につなぐ募金2023年度助成団体に寄付いたします。

■2022年未来につなぐ募金助成団体の報告はこちらをクリックしてください「ヤングケアラー」について学ぶオンライン企画を開催

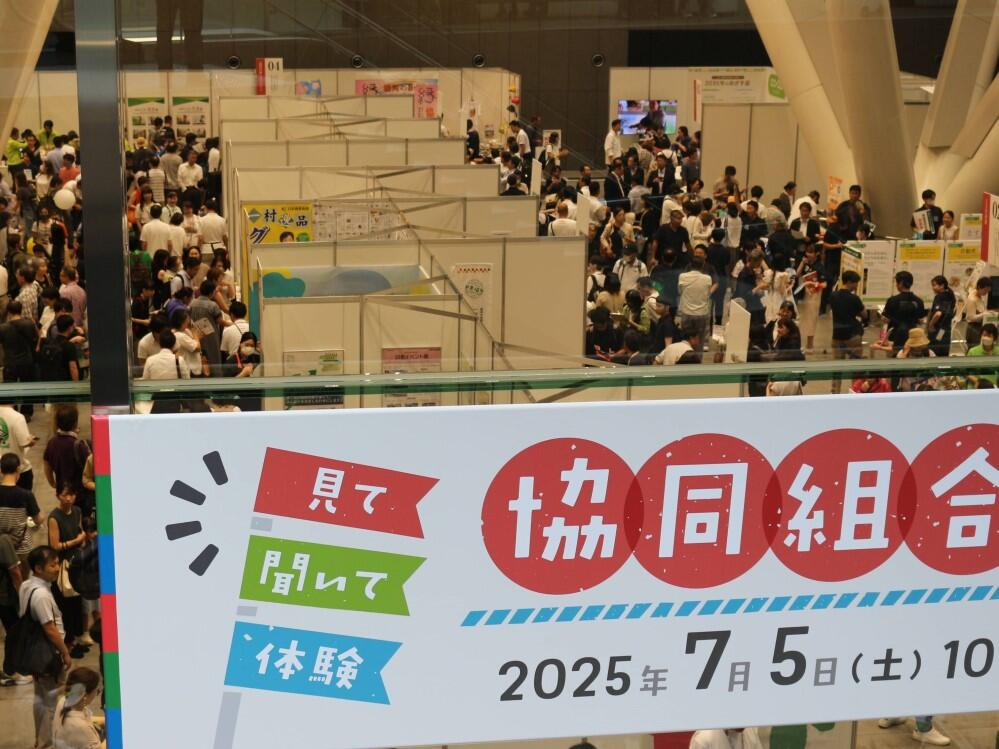

一般社団法人ケアラーワークス・伊藤耕介氏を講師に「ヤングケアラー」の基礎知識や実態などを学びました

東都生協は2023年2月24日、「ヤングケアラー」について学ぶオンライン企画を開催しました。

学校のクラスに一人は存在するといわれる「ヤングケアラー」。ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものこと。責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあります。

テレビCMにも取り上げられ、誰もがなんとなく耳にするようになりましたが、その実情や、どんな形で私たち周りの大人が手助けできるのかについて学ぶ機会として企画しました。

講師には、一般社団法人ケアラーワークス副代表理事の伊藤耕介氏をお招きして、「私もヤングケアラーでした」とご自身の経験をはじめ、ヤングケアラーの実態、支援の状況、情報提供や支援体制についてお話しいただきました。

講義の中では、友達同士の二人の高校生(一人は普通の家庭、一人はヤングケアラー)の生活を時系列で並べることで、その実態や生活の違いが分かりやすく表現された動画も視聴しました。

私たち周りの大人が実情を知り、困難を抱え孤立している子どもたちにまずは気付くことの必要性が、改めて感じられた学習会となりました。

講師の一般社団法人ケアラーワークス 伊藤耕介副代表理事

参加者された方からは、

- ケアの負担を少なくするだけでなく、学習面や旅行など、さまざまな経験ができるような支援もあると良いと感じました

- 私にもできることとして、もし気付いたら、民生委員や学校などに相談したいと思います

- 「ヤングケアラー=助けてあげなければいけない子ども」と勝手にレッテルを張るのではなく、困ったときに周りの人に助けを求められる関係が、身近なところにいくつかあると良いなと改めて思いました

――など、さまざまなご意見が寄せられました。

一人で悩むより みんなで学ぼう 介護のお話

鶴川ブロック「介護学習会」

2022年12月8日、鶴川ブロックは介護に関する学習会を開催。

前半は、ライフプランアドバイザー・北尾良江講師による「介護保険の制度と在宅介護で使えるサービスについて」。

親のことだけでなく、自分も高齢期をどこでどんなふうに過ごしたいかを家族で共有することが大切であり、「どんな事業•サービスが紹介されるか、地域包括センターを気軽に訪ねてみるのが良い」とのことでした。

後半は、ライフプランアドバイザー金田和子講師が町田市の介護施設や有料老人ホームの具体例を挙げながら、施設の種類や特徴、入所要件のほか、施設の情報収集の仕方や確認ポイントも紹介。とても学びの多い学習会でした。

時として孤独に陥りやすい介護ですが、みんなで一緒に学んだこの経験は、いざというときに慌てず生かせそうです。

生協の原点を学ぶ ~賀川豊彦記念松沢資料館を訪ねて~

第5地域委員会で賀川豊彦記念松沢資料館で生協の原点を学ぶ学習会

保存された美しい木造チャペル |

礼拝堂での講義 |

解説を受けながら |

2022年6月30日、第5地域委員会は「生協の父」と呼ばれる賀川豊彦の功績を伝える「賀川豊彦記念 松沢資料館」を訪ね、協同組合の成り立ちや彼の思想を学びました。

100年も前から持続可能な社会を提唱・実践、「子どもは未来をつくる」と教育を重んじ、弱者救済と平和な社会の実現に力を尽くした賀川。

同志として共に歩み、女性運動の先駆者でもあった妻ハル。夫妻の足跡を刈谷雅夫事務長から伺う貴重な機会を得ました。

古い時計やステンドグラスのある礼拝堂での講義、静かな心地良い空間で過ごした有意義な時間でした。

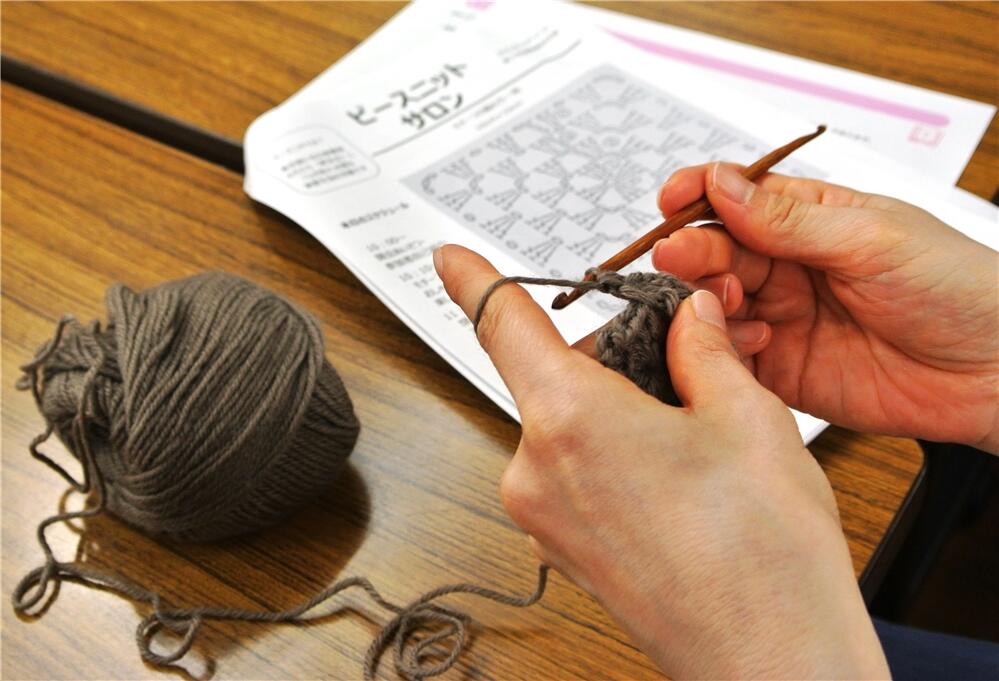

平和への思いをつなげる「ピースニットサロン」

1988年から取り組む、被爆者の方々に贈る膝掛け作り

|

「編み物上手だったおばあちゃん |

編みあがったモチーフ。 |

「東友会」・ピースニット活動 別ウィンドウで動画を再生します |

「数十年ぶりにかぎ針を手にしました。懐かしく温かい感触、いいですね」。

うれしい感想が寄せられた「ピースニットサロン」。好評だった1月に続き、2022年4月27日に東都生協・さんぼんすぎセンターで開催。(主催:第5地域委員会)

サポーターの清野初美さんに習いながら、編み物の時間を楽しみました。

準備された色とりどりの毛糸の中から、好みの糸を選び、10センチ角のモチーフを編みます。編み図や動画の準備もありましたが、手から手に教え合うのが一番早道! 場も和みます。

初心者の方も丁寧な手ほどきを受けてみるみる習得、「自宅でもできるようになってうれしい」と笑顔に。

「久しぶりの編み物。脳トレに良さそう」「集中すると気持ちが落ち着いて、心が鎮まりますねー」との声には一同共感しました。

「ピースニット」は、「東友会」(東京都原爆被害者協議会=東京に住む被爆者の会)に膝掛けを贈ったのが始まり。1988年から組合員活動として取り組みが広がり、交流を続けています。

集まったモチーフをつなぎ、膝掛けに仕上げる集いを企画している地域もあります(第5地域は9月に予定)。

一目一目に平和への願いを込めて、ぬくもりを届けるピースニッティング、あなたも参加しませんか。

そして、全ての人に一日も早く戦禍のない穏やかな日常が戻りますように。

安心して暮らすために ~「ほっとはんど」学習会~

組合員同士の自主的な家事援助活動について学びました

|

第1地域委員会は2021年10月7日、東都生協くらしの助け合いの会「ほっとはんど」学習会を開催しました。講師は「ほっとはんど」の佐藤けさ穂さん、蝦名(えびな)明美さん。

「ほっとはんど」は有償ボランティアで、援助を受ける人・する人・賛助会員で構成され、依頼内容は掃除、洗濯、買い物など多岐にわたります。

参加者からは「話し相手の要望が一番多いと聞き、気持ちが温かくなった」「私にもできることがある?」「何よりお互い組合員というのに安心感を覚える」などの声が...。

特別な資格は不要、「ちょっとお手伝い」と考えれば援助の輪が広がるかも。今度はあなたの出番です。興味ある方は東都生協ほっとはんど事務局まで!

ほっとはんど事務局 03-5374-4748(月曜日~金曜日 午前9時~午後4時30分)

「ほっとはんど」について詳しくはこちら東都生協でフードドライブを実施しました

家庭で使い切れない食品を回収し、必要とされる方へ

|

|

組合員から寄贈された食品の仕分け作業 |

東都生協はフードドライブ(※)として2021年2月1日~2月12日の2週間にわたり、組合員の家庭で使い切れず余っている食品の提供を呼び掛け、ギフトパック(お中元、お歳暮、贈答品などの余剰品)や食べ切れずに残っている食品など、374.2kgもの食品を寄贈していただきました。組合員の皆さまにはご支援・ご協力いただき、誠にありがとうございました。

2月19日、東都生協の旧入間センターにて、寄贈していただいた食品の仕分け作業を東都生協組合員と職員、狛江市でフードバンク(※)に取り組むNPO法人フードバンク狛江様のスタッフの計8人で行いました。

寄贈いただいた食品は1点1点、商品の部門別にコンテナに仕分けます。食品の品質確保や衛生管理、情報管理など、受け取り先に安全にお届けできるように留意して作業が進みます。

2017年に取り組みを開始してから、NPO法人フードバンク狛江様にはこれまでたくさんの食品を寄贈させていただいています。今回もコロナ禍で食品提供の依頼が増える中、寄贈食品は全て同団体を通じて、ひとり親家庭など必要とされる方に無償で提供されます。

【お礼のメッセージ】

◆特定非営利活動法人フードバンク狛江 理事長 田中 妙幸様より

東都生活協同組合の入間センター引っ越しの真っただ中、374.2㎏もの寄贈食品を受け取りに行かせていただきました。140人もの組合員の皆さまのフードバンク狛江の活動への温かい応援のお気持ちや職員の方々のご協力に、心より感謝申し上げます。

仕分け作業には、組合員お二人のご協力もあって、短時間で西野川倉庫へと運ぶことができました。コロナ禍、支援要請は市の窓口でも倍増しました。この冬過去最高の116世帯に提供したひとり親子育て応援の春休みの企画にも、バラエティー豊かな食品を提供し喜ばれます。続くコロナ禍、今後も温かいご支援を、どうぞよろしくお願いいたします。

特定非営利活動法人フードバンク狛江ホームページ(外部サイトにリンクします)◆東都生協 旧入間センター長 田中 昇職員より

入間センター閉鎖に伴い、最後のフードドライブとなりました。今回もNPO法人フードバンク狛江さんに、たくさんの寄贈食品をお渡しすることができました。誠にありがとうございます。

私自身2年間活動に携わりましたが、年々活動の広がりを感じることができ感謝しております。供給担当者も業務の中で、組合員さんから思いのこもった寄贈品をお預かりし、本活動にやりがいを感じています。

また仕分け作業にボランティア参加いただいた皆さまもありがとうございました。活動の拠点を調布センター、品川センターに移しますが、今後ともよろしくお願いいたします。

「フードドライブ」「フードバンク」とは

家庭にある食品を持ち寄り、食に困っている方やフードバンクに寄付する取り組みです。

食品は、包装の破損や賞味期限が近いなど、さまざまな理由から品質に問題がなくても廃棄されているのが現状。こうした食品を集めて適切に管理し、支援を必要とする福祉施設や団体・個人に無償で食品を届ける活動を行う団体が「フードバンク(食べ物の銀行)」です。

近年、平均的な所得の半分に満たない世帯で暮らす18歳未満の「子どもの貧困」が深刻な社会問題となっています。経済的な困窮と社会的な孤立、次世代への貧困の連鎖など、未来を担う子どもたちは深刻な問題に直面しています。

東都生協では、誰もが安心して暮らせる地域社会づくりの一環として、地域のフードバンク団体と連携したフードドライブを実施しています。2020年度は組合員の皆さまのご協力の下、4つの配送センターで実施し、累計1,380kgの食品を地域のフードバンクに寄贈。貧困問題や子どもの食生活を支援する取り組みを進めています。

NPO法人フードバンク狛江の皆さまと |