福祉

世田谷区と高齢者の見守り協定を締結しました

東都生協は、地域と連携した高齢者の見守り活動を進めています

左:庭野理事長、右:保坂区長 |

当日は、世田谷区役所にて協定の調印式が行われ、他の生協と共に保坂展人区長と調印をしました。

これにより今後は、共同購入の供給時や夕食宅配弁当の配食時に、届け先の高齢者の異変に気づいた場合は、地域包括支援センターなどへ連絡するなど連携した対応をとることになります。

これからも東都生協は、安心して暮らせる社会を目指し、行政や地域の団体と連携した高齢者の見守り活動を進めてまいります。

宮城県石巻市の大原小学校・学区民大運動会でお弁当づくり

東日本大震災・被災地支援活動

東都生協支援募金で |

和牛ステーキ弁当作り |

全校児童と地域の人たちも大勢参加 |

お弁当が並ぶ東都生協のテント |

子ども向けに「お菓子釣り」も |

昼食時にはテントの前に行列が |

今年の「大原小学校・学区民大運動会」のテーマは、「みんなで協力して、最高の思い出作っペ運動会!」

当日は前日からの雨が降り続き、結局1時間開始を遅らせての実施となりました。

今回の炊き出し支援の参加メンバーは、東都生協の組合員・職員、㈱コープミート千葉、(有)匝瑳ジ―ピーセンターの総勢16人。

何回も炊き出し支援を行っているメンバーは手際良く、またチームワーク良く作業をこなし、集まってくる児童や地域の方々ともあいさつを交わしながら準備を進めました。

町の防災センターのラウドスピーカーからは、運動会の開催を知らせる放送が流され、一気に会場は盛り上がります。

まだまだ小雨降る中、「バーン! バーン!!」と開始を告げる大きな花火の音が鳴り響き、運動会が始まりました。

プログラムは雨の日の短縮版で進められたようですが、全校児童22人が力を合わせて一生懸命に走ったり演じたりする姿に、参加メンバーもほろっとさせられたり、ほのぼのとした気持ちに。

競技は地域の方が参加するものも多く、玉入れや綱引き、またムカデ競走などは地域対抗戦です。

ムカデ競走の選手集めでは、「景品は、東都生協のもーもーティシュですよ~」と放送され、30人が参加、とても楽しそうでした。

昼食時に参加メンバーみんなで作った「黒毛和牛のステーキ弁当」と、東都生協の「たまごプリン」を配り、大変喜んでいただけました。皆さんから「おいしかったよ!」との声があり、鉄板でステーキ肉を焼き続けた職員も大満足でした。

ちょうど、昼食時には雨も上がり、午後のプログラムが始まるころには陽も差し始めました。徒競争の応援の声がひときわ大きくなる頃、帰りの時間がきました。

「東都生協の皆さんが帰られます」とわざわざ放送していただき、校庭の皆さんから「ありがとう!」「おいしかったよ~」と手を振って見送っていただきました。

現地では、もう食料が届かないこともありませんし、がれきも片付き、見た目には何ら震災前と変わらない風景が広がっています。緑萌えるこの季節、牡鹿半島の山々には藤の花がきれいに咲いていました。

しかし、帰りがけに立ち寄った石巻市内の被災地ボランティアセンターでは、震災前と震災後の写真、現在の市内の模型などを見て、震災の大きさを目の当たりにしました。また、外壁には「ここまで津波がきました」という津波の高さを表した看板が取り付けられていました。

まだまだ知られていないことがあり、知らない人がたくさんいます。ずっと忘れてはいけない、ずっと見守り、そして支援していかなければならないことでもあります。

発災から5年後、6年後の支援のあり方を、東都生協は皆さんと考えていきたいと思います。

※この活動には、組合員からお預かりした東日本大震災支援募金および対象商品の利用1点につき1円を支援募金として活用する1点1円募金を活用しています。

東日本大震災から4年、被災地支援を続けています

宮城県石巻市での復興支援活動

支援物資のセット作業。食材は段ボールに |

仮設住宅を1軒1軒訪問し、物資を手渡し |

わかめの選別作業なども見学 |

震災で沈下した堤防をかさ上げ。 |

冷凍や冷蔵の食材は、箱にセットしてお渡しします。今回は産直たまごや卵スープ(匝瑳のたまごたっぷりスープ和風仕立て)、豚肉、香港餃子などの東都生協商品を詰め合わせました。ほかに産直米や東都もーもーティシュ、東都もーもーロール(トイレットペーパー)なども合わせて120世帯の方にお届けしました。

支援活動をしている最中、地域の区長さんから「大原中学校、大原小学校の運動会にも来てくれましたね。またお待ちしています」との声を頂戴しました。東都生協が身近な存在となっていることがうかがえます。

また、石巻市牡鹿総合支所の木村富雄支所長からは、今後の住居の高台移転についての計画も聞くことができました。間もなく2カ所の高台への移転が始まるとのことですが、牡鹿半島に暮らす方々が、仮設住宅を出て落ち着いた生活に戻るまでにはまだまだ時間がかかりそうです。

訪れた時期はわかめの収穫最盛期。水産品の産直産地・(株)マルダイ長沼に隣接する浜で、収穫したわかめの加工作業を見学しました。港の周辺は、めかぶ、茎、わかめを取り分ける作業の活気にあふれていました。復興に向けた地域の皆さんの力強さを感じさせます。

なお、今回も震災直後から東都生協と一緒に支援活動をしている(有)匝瑳ジーピーセンター、㈱コープミート千葉の皆さんに協力いただきました。この場を借りて感謝を申し上げます。東都生協は、今後も被災地の現状に合った支援を考えていきます。

きょうされんと東都生協との交流会

共同作業所・作業員の方々と組合員が交流

みんなで商品CM作り |

展示された作業所の商品 |

きょうされん(※)は、共同作業所の全国組織です(旧称:共同作業所全国連絡会)。

今回は、「のびのび共同作業所大河」「作業所スクラム」「社会就労センターパイ焼き窯」「リサイクル洗びんセンター」の皆さまと東都生協組合員が交流しました。

今年度は、作業所の皆さまに商品について作業工程での苦労やこだわり、作る楽しさなど話していただき、参加者全員で「イチオシ商品CM作り」を行いました。

作業所の皆さまがとても楽しそうに商品について話す姿が印象的でした。参加者一同、和やかな時間を過ごすことができ、会場は素敵な笑顔でいっぱいになりました。

※きょうされん:障害のある人たちが地域社会の中で豊かに働き、暮らすことを目指して、制度づくり、地域づくりなどの活動を進める全国組織。

地域の各作業所は、公的な補助が充分ではない中で、手作りの品を販売したり、企業から作業を受注したりして運営資金作りをしながら活動しています。

東都生協は、活動や事業の場で「きょうされん」との協同を進めています。また、作業所商品の利用普及にも協力しています。

きょうされんと東都生協との交流会を開催しました

福祉政策の現状を知り、共同作業所商品の普及を目的に開催

|

|

|

|

共同作業所の方々との交流を通して福祉政策の現状を知り理解を深めること、共同作業所自主商品の普及を進めることを目的に、東都生協はきょうされんとの交流会を2013年11月28日、調布市文化会館たづくりで開催。当日は、きょうされん(※)からは13人、東都生協組合員37人が参加しました。

※きょうされん:障害のある方々の社会参加を進める全国組織(旧称:共同作業所全国連絡会)です

最初は、箱の中身を当てる人を予想するゲーム 「当たるのだ~れ?」

共同作業所職員と東都生協職員5人の代表者が、箱の中身を触って何か当てるゲームで会場が盛り上がりました。

続いて参加した4つの作業所から、仕事の内容や商品を製造する様子、地域活動などを紹介しました。

後半は、共同作業所職員・通所者と組合員が4つのテーブルに分かれ交流。

共同作業所の商品の良さや商品作りへの熱い思いを伝える30秒コマーシャルを作りました。

最後は、お楽しみの作業所商品の販売会!

実際の商品を手に取り、あらためて商品の良さを実感。開始してまもなく売り切れてしまう商品もありました。

参加者した組合員の声

- 障害のある方々が頑張っていることが分かりました。また、障害のある方々が働ける場所があること支えていくことが大切だと思いました

- 作業所のことは知識として知っていましたが、直接お話しすることで、作業所の必要性を実感できました。とても楽しくあっという間の3時間でした

- やはり実際にお会いしての交流はよいと思いました。これを機に、作業所の現実や状況を広く伝えていきたい

東都生協は、障害のある方々の社会参加を進める全国組織「きょうされん」(旧称:共同作業所全国連絡会)と、共同購入事業や組合員活動などをさまざまな場で協同を進めていきます。

◇きょうされん国会請願署名にご協力ください (2014年1月20日~2014年3月29日)

署名用紙 ダウンロードはこちらから

◇きょうされん国会請願署名と「リサイクル洗びんセンター」の支援募金ご協力のお願い

皆さまからの「書き損じはがき」が大きな力に!

家庭でできるボランティア・書き損じはがきなど回収キャンペーンのお礼と報告

社会福祉法人 きょうされんが運営する |

自立支援事業に活用 |

この取り組みは、家庭に眠っている書き損じはがきや商品券、切手(使用済み・未使用)、中古CDやDVD、ゲームソフトなど換金可能な不用品を回収し、換金するもの。生み出された資金は、アジア・アフリカなどで飢餓や貧困に直面する人々の自立支援事業や、障害者の就労支援施設の修繕費用に活用されます。いわば、一人ひとりの「家庭でできるボランティア」です。

組合員から寄せられた不用品は、飢餓のない世界を創ることを目指して活動する国際協力NGO「ハンガー・フリー・ワールド」にて仕分けされ、同団体、および東都生協などのリユースびんを使用した商品の洗びんなどを受託する社会福祉法人 きょうされんが運営する授産施設「リサイクル洗びんセンター」で換金され、それぞれが有効に活用されています。換金額、用途などの詳細については下表をご参照ください。

一人ひとりの善意が集まって、大きな支援となりました。皆さまのご協力に感謝申し上げます。

| 実施期間 |

2013年2月~5月31日 |

|

| 取り組み方法 |

宅配利用の全組合員に回収用の専用封筒を配付、郵送にて回収 |

|

| 取り組み結果 |

参加組合員数・・・・・・・・・2,686人 換金額合計・・・・・・・・・・・4,418,547円 |

|

| 配分額と用途 |

【はがき】 |

【はがき以外】 |

★ ご協力ありがとうございました ★

2013年度保育ママ研修・登録会を開催しました

組合員同士の助け合い活動として、2013年度も安全で楽しい保育を目指します

2月1日東都人材バンク講師による |

2月4日・2月14日保育士による |

2月25日小児科医による |

保育ママ委員会による |

安全で楽しい保育を目指し、保育会場の整備や子どもの年齢に応じた特徴などを学びました。

今回の研修・登録会では、各回に専門の講師を招きました。100人の保育ママが登録し、2013年度の組合員活動、子育て中の組合員を支えます。

※保育ママ:

東都生協で組合員が参加して開催する委員会や学習会などで、開催時間中、参加者のお子さんを預かる保育スタッフ。組合員同士の助け合い活動で、研修を受け基準を満たした組合員が有償で担います。保育ママ制度の運用と推進は、保育ママ制度運用規程に基づき、理事会の下に設置される保育ママ委員会が担います。

「お父さんの子育て」~目指せ!イクメンマスター

男女が共に自分のやりたい仕事に就き、共に子育てができる社会を目指して

NPO法人ファザーリング・ジャパン |

グループワークでは |

|

「専業主婦より共働き世帯の方が多い」「収入が増えない」「児童虐待の相談対応数増加」などの現代の社会状況を紹介し、父親も母親も家庭と社会に主体的に関わる時代となっています。

吉田さんは「家事は簡単で楽しいものばかりなので、自分にはできないと思わず、日々コツコツとやりましょう」「子育ては質より量です」などと提起しました。

吉田さんお勧めは、パパと子どもの関係がギュッと縮まる父子旅行です。

【やり方】

日帰り・近場でOK。最初は無理のないように。徐々に場所と時間の間隔を空ける。

【メリット】

ママが子育てから解放されリフレッシュ。全部自分でやるため子育てスキルが飛び飛びでアップ。子育ての大変さを夫婦で共有できる。

後半はグループワークで、子育てや家事について交流しました。

参加者からは、「核家族化になり、育児で悩む母親は多いと思います。主人が一番の理解者であり、協力者であってほしいとつくづく思います」 「一人でも多くのお父さんがイクメンになれるといいと思う。子どもの小さい時は短いので楽しんでほしい」などの声が寄せられました。

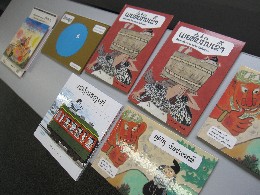

翻訳シールを貼って作ろう! アジアの子どもたちに贈る日本の絵本

紛争や貧困などで本が足りない地域の子どもたちに、翻訳した日本の絵本を届ける運動

翻訳シールを切って |

出来上がった翻訳絵本 |

これは、国や文化、時代を超えて親しまれ日本で出版されている絵本の日本語の部分に当該国の言葉に翻訳したシールを貼り、出来上がった絵本は、SVAを通じて現地の子どもたちに届けるという取り組みです。

2013年3月2日と3月4日に実施し、それぞれ子ども7人を含む組合員24人、子ども1人を含む組合員13人の参加があり、2日間で40冊の絵本の翻訳が完成しました。

参加者からは、

「絵本の少ない国に絵本を届けられる、そのお手伝いができることに感動しました」

「国際援助、特に子どもの教育には大賛成ですので、とても良いことだと思います」

などの感想がありました。

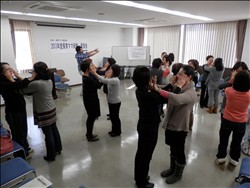

テーマ活動交流会を開催しました!

つながろう! ひろがろう! テーマの輪

東都生協は、多様な活動を推進する団体が活動報告や情報交換を通じて交流をする場として、2013年1月23日(水)、渋谷区商工会館5階第1会議室にてテーマ活動交流会を開催しました。

当日は、グループやサークル、支部運営委員会、支部テーマ別委員会、ブロック委員会、専門委員会などから65人の参加があり、団体紹介と活動発表、展示、グループ交流を行いました。

また、とーと会、サークルの活動についての説明も行い、2013年度の新しい活動スタイルへの参加・参画につなげることを目指しました。

|  |

|  |

|  |

|  |

その後、話し合った内容をグループごとに報告し、会場全体で共有しました。

参加者からは、「いろいろな活動をされている方々との交流はとてもためにもなり楽しい」「元気で楽しくつながる仲間づくりをすることが、今の日本の高齢者の問題や横のつながりの希薄さなどを解決する一助になると思いました」などの感想がありました。

多様な活動のイメージを持ち、新しい活動スタイルに理解と興味を持つ機会となりました。