福祉

ボランティア企画「アジアの子どもたちに絵本を贈ろう」報告

2020年11月15日 第8地域委員会主催「アジアの子どもたちに絵本を贈ろう」報告

現地語に翻訳したシールの切り抜き |

日本語の上に翻訳シールを貼り付け |

6冊の絵本の翻訳が完成 |

今回の参加者の皆さんです |

東都生協が絵本を届けるボランティア企画「アジアの子どもたちに絵本を贈ろう」を始めて10年。今年は感染症予防対策を取っての開催となりましたが、日曜日開催ということもあって、お子さん3人が参加しました。

はじめに、DVDでアジアの紛争地帯などで暮らす子どもたちの様子や、絵本を読んだことのないアジアの子どもたちに絵本を届けることの意義、子どもたちが絵本を読めるという平和の大切さについて説明を受けました。

その後、各自が好きな絵本を選び、読み込んでから、日本語の絵本に現地の言葉のシールを切り貼りする作業に入ります。和やかな雰囲気の中で、それぞれ熱心に取り組んでいました。

最後に、絵本に現地の言葉で自分の名前を書き入れ、6冊の絵本が出来上がりました。この絵本は、公益社団法人シャンティ国際ボランティア会を通して、絵本を待つアジアの子どもたちに届けられます。

アジアの子どもたちの現状を知り、一人ひとりが平和について考えるきっかけにと開催した今回の企画。参加者にとって、平和の大切さを考える良い機会になったようです。

子育て中の組合員活動を応援! 保育ママ研修・登録会

組合員同士の助け合い活動「保育ママ」研修

東都人材バンク講師 石川智子さん |

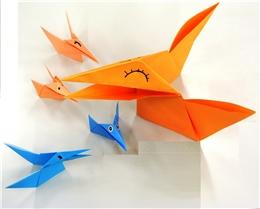

<研修>「子どもと遊ぶ折り紙工作」 |

不思議な多面体。どれも楽しい! |

くちばしがパクっと開くカラスもユーモ |

今回の研修は「子どもと遊ぶ折り紙工作」と「保育ママ活動上の注意点」について。スタート前から熱心に折り紙に取り組む方が多く、さすが保育ママさん!

子どもの興味を引きそうな楽しい作品を習いました。グループごとの交流、意見交換も活発でした。

初めて登録する人は、経験豊かな先輩たちのアドバイスを聞いて安心、納得された様子。

日頃から時間を厳守し、安全を最優先に考え、ケガや事故のないよう環境を整え、緊張感を持って臨んでいる保育ママさんたちの姿勢が伝わります。おもちゃの点検や準備、年齢別の対応など、子どもに寄り添うきめ細かな気配りも怠りません。

責任のある役目ですが、子育て中でも、共に学べる機会を応援したいと活動されています。保育ママ制度の運営について改善すべき点も挙げられました。

※保育ママとは:子育て、保育経験のある方が、学習会などの開催時に1歳以上のお子さんを預かる組合員同士の助け合い活動。

★クリスマスハートフルフェスタ★ ~ハンドメイド作品の販売会~

第3・第4地域委員会合同企画「★クリスマスハートフルフェスタ★」報告

|

|

|

|

当日はきょうされん※から6つの作業所が参加。障害のある人たちが集い・作業する「共同作業所」で作られる商品の販売が主でしたが、藍染め、焼き菓子、石けん、ビーズ製品など自慢のこだわり商品がテーブルにいっぱい並べられ、商品への熱い思いが伝わる作品展のようでもありました。

会場にはふらりと立ち寄った一般の人たちも多く、販売のお手伝いの地域組合員にも力が入ります。地道にコツコツと作り上げられた、作り手の心の温かさが感じられる商品が1つ、また1つと手渡されていきました。中にはクリスマスプレゼントにしたいと、たくさんの商品を手にする人も...。

交流を通して福祉政策の現状を知り、障害のあるなしにかかわらず、暮らしやすい社会になるように私たち一人ひとりが声を上げる大切さを、参加者は実感できたようです。地域の作業所に関心を持ち、そこで働き、生活している人たちをみんなで応援し、今日の出会いを大切にしていきたいものです。

「リーディングサービス」30周年記念 利用者懇談会を開催しました

~「ヤッホー」と呼び「ヤッホー」と返す活動を続けて30年 ~

みんなで記念撮影 |

感謝状贈呈式 |

和気あいあいと歓談 |

利用者のオカリナ演奏。ステキ!! |

風間与司治理事長は「産直の東都生協商品を音声で正確に説明し、安心して利用できるように30年もの間サポートしていただき感謝している」とあいさつし感謝状を贈呈。

「やまびこの会」代表の染谷範江さんからは「今後も"ヤッホー"と呼び "ヤッホー"と返すことで利用者間の親密な関係を作り、ネットワークも増やしていこう」との言葉がありました。

ジュースで乾杯の後、利用者のオカリナ演奏による「バラが咲いた」などの曲が披露され、会場内には優しい音色が響き渡りました。

和やかな雰囲気の中、5つのテーブルに分かれての懇談を開始。

「声の商品案内を聞き注文するのに1日かかる」「牛乳や果物がおいしい」「毎回調理方法を入れてもらうと作り方が分かる」「夕食宅配の声を入れてほしい」「"おいしいですね"の声を聞くと買ってしまう」など、各テーブルからさまざまな感想や思い、要望が出されました。

昼食後も利用者同士での歓談や、やまびこ通信のインタビューに唯一の男性利用者を含む3人が応じるなどの光景も見られました。

最後は全員で「もみじ」を合唱。2人の利用者からの「設立時(30年前)から利用し、息子は東都生協で育った」「東都生協を視覚障害者用のテープで紹介して仲間が加入し交流が続いている」といううれしい話で閉会となりました。

「2030年の子どもたちへの贈りもの~わたしができるSDGs」学習会

2019年9月20日 会場:東京都消費生活総合センター

これからの世界について、参加者が |

SDGs〔S:サステナブル=持続可能な D:デベロップメント=開発 Gs:ゴールズ=目標〕は、「全人類が、これから先も、地球上で豊かに暮らし続けていくために、今、取り組まなければならない17個の課題」のこと。2015年9月の国連サミットで採択された、2030年を達成期限とする国際目標です。

17の課題は相互に関係し合い、経済、環境、平和、人権など全てがつながっています。

東都生協は2019年9月20日、「2030年の子どもたちへの贈りもの~わたしができるSDGs」と題したセミナー・ワークショップ企画を開催。

一般社団法人 環境パートナーシップ会議に所属する髙橋朝美さんを講師に、SDGsの生まれた背景に地球の限界と人間の命の危機があること、自分の行動の先に誰かのくらしがあることなどを学習しました。

講義後のワークショップでは、これからの世界はどのように変わるか、その世界に不安はあるかなどについて意見を交換。未来の世界と17のゴールとの関わりを確認し、2030年はどのような世界になってほしいか、実現するためには何をするかなども話し合いました。

参加者からは「身近な行動でSDGsの達成に少しでも関われることが分かった」「自分事として考えられて良かった」などの感想が寄せられました。

一人ひとりの小さな行動が地球の未来につながっています。子どもたちが迎える2030年の世界に、私たちおとなは責任を待たなければ!

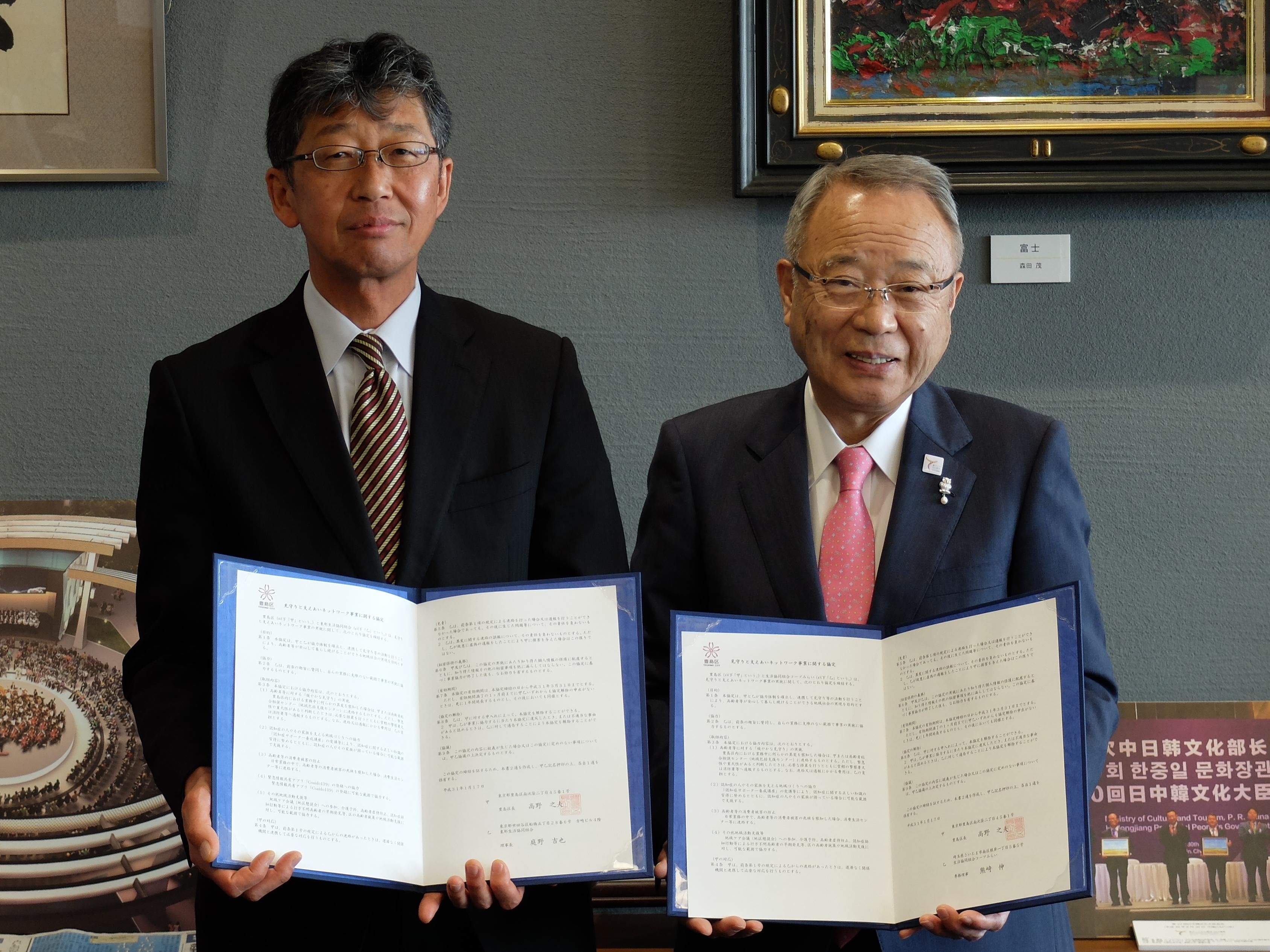

豊島区と「見守りと支えあいネットワーク事業に関する協定」を締結

見守り活動の輪が広がっています。

見守り活動とは、地域の配達を担当する職員が業務中に組合員や地域住民の異変に気付いた場合、事前に取り決めた連絡先と速やかに連携することで、地域住民の安全を守るという取り組みです。

今回の締結により、東都生協は自治体・他団体との連携・協力をより一層進め、豊島区での見守り活動を推進します。

地域生協・医療生協をはじめ地域の事業者・団体の皆さまと協力し、東都生協は引き続き、誰もが安心して住み続けることのできるまちづくり活動に積極的に取り組みます。

東都生協 庭野吉也理事長(左)と中野区 高野之夫区長(右) |

|

きょうされんと東都生協との交流会 ~心の輪をひろげよう~ 開催報告

会場は素敵な笑顔でいっぱいになりました。

作業所をPRするポップ作り |

作業所の商品 |

お楽しみの作業所商品の販売会! |

今年は「作業所スクラム」「リサイクル洗びんセンター」「むさし結の家」「のびのび共同作業所 大河」「集いの家」「サングリーン」「ふらっと・すずかけ」の皆さまと組合員が交流しました。

最初は、参加者全員で「さくぶんゲーム」。

次に、参加団体からそれぞれ作業所の紹介をみんなで聞き、その後はグループで交流。

作業所で作られる商品の作業工程やこだわり、作る楽しさなど話していただき、グループごとに「作業所のPRポップ」を作りました。

最後は、お楽しみの作業所商品の販売会。実際に商品を手に取り、あらためて商品の良さを実感しました。

参加者一同、和やかな時間を過ごすことができ、会場は素敵な笑顔でいっぱいになりました。

<参加者の感想>

- 作業所の皆さんがとても熱心に取り組んでおられるのを実感しました

- 障害の有無に関らず社会の一員として生活していくことの大切さ、それを理解し応援することが私たちの役目だと思います

- 作業所の方々との交流ができてとても良かった。作業所のことを詳しく知ることができ、商品も購入できたのが良かった

東都生協は、障害のある方々の社会参加を進める全国組織「きょうされん」(旧称:共同作業所全国連絡会)と、共同購入事業や組合員活動などをさまざまな場で協同していきます。

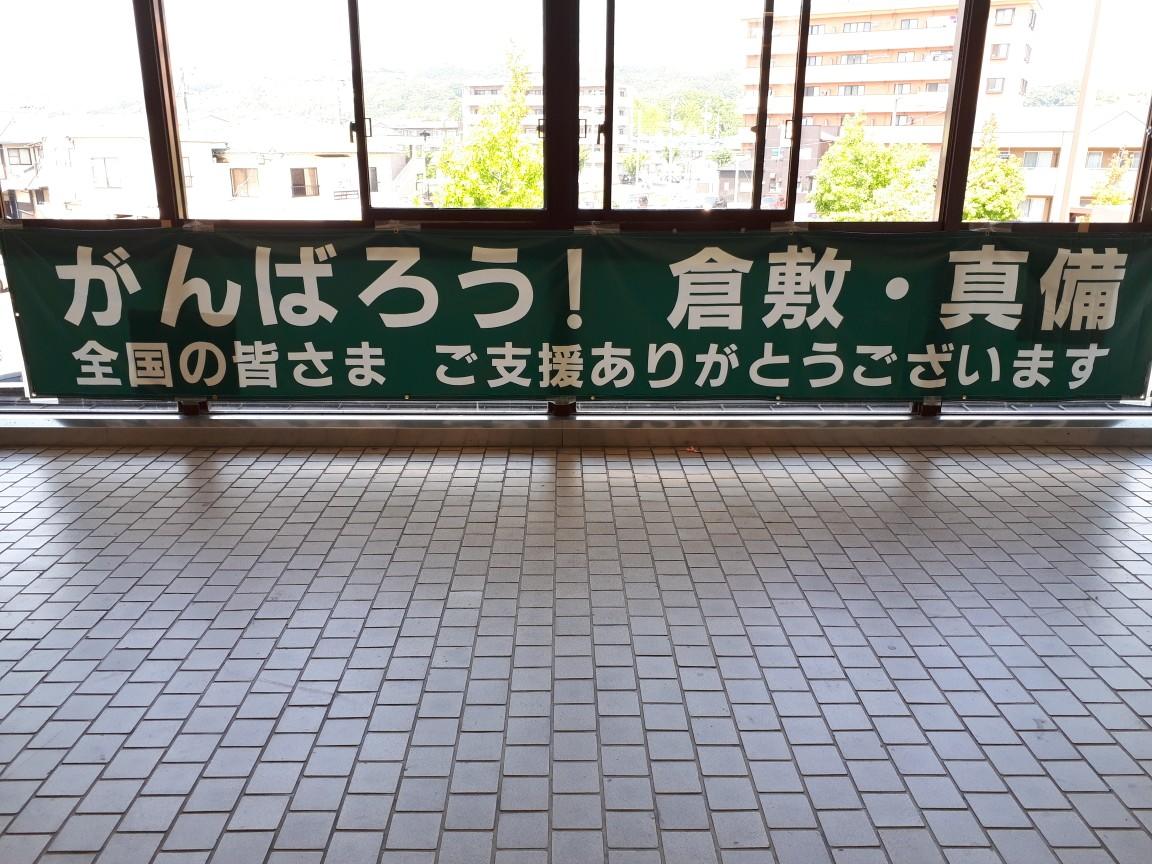

西日本豪雨災害支援活動のご報告

岡山県倉敷市真備町支援活動

ボランティアの皆さまが作業を終えて |

ボランティアの皆さまに貸し出す |

各戸から出された家財ごみ。 |

爆発事故が起きたアルミ工場の様子 |

がんばろう 倉敷・真備 |

東都生協では、日本生活協同組合連合会の要請に応え、2018年8月25日~29日に東都生協職員1人が他生協職員と共に岡山県倉敷市災害ボランティアセンター真備町岡田サテライトで支援活動を行いました。

支援に参加した職員の活動や被災地の状況をお伝えします。

支援の概要

真備町岡田サテライトは、社会福祉協議会近畿地区ブロックの職員が交代で運営し、ボランティアの活動拠点であると同時に、地域住民への支援物資の配給場所でもあります。

ここでは日々60人~80人のボランティアが支援活動を行っていました。そこでボランティア用の資材(スコップ、一輪車、泥を入れる土納袋、その他)の手配や近隣被災者を訪問して必要な支援の再確認、他のサテライトへの飲料の集配、サテライト施設の清掃などの支援活動を行いました。

倉敷市真備町の状況

倉敷市真備町は、2018年7月6日の豪雨および高梁川支流の小田川の堤防決壊で町の約4分の1の建物が浸水し、甚大な被害が出ました。被害が大きかった川辺地区、岡田地区などは、一階に面した店舗はほぼ浸水により休業状態で、住宅も浸水により、居住できない状態となっていました。併せて、隣接する総社市のアルミ工場の爆発事故による近隣の家屋の損壊なども目を覆うばかりでした。

<支援活動に参加した職員の感想>

今回、短い期間でしたが、少しでも被災地(岡山県倉敷市真備町)のお役に立てればという思いを抱き、支援活動に参加させていただきました。

現在のボランティアの主な活動内容は、個人宅一階の泥出しや床剥がしなどです。流れこんだ泥水は乾燥し砂塵となって、マスクなしでは作業ができないほど大変な作業です。

残暑厳しい中で作業をされているボランティアの方々、自身も被災されながらサテライトの運営をお手伝いされている地域住民の方々のご尽力には、本当に頭の下がる思いでした。

現在、被災地を離れて通常業務に戻っていますが、あらためて1日も早い復興をお祈りするとともに、自身ができうる支援活動を今後も継続して行っていきたいと考えています。

― 頑張ろう、倉敷・真備! ―

東都生協では引き続き、西日本豪雨災害被災地の支援活動に取り組んでまいります。

さんぼんすぎセンター るんるんズカフェで子ども食堂開催

「多世代型」こども食堂「ころころ食堂☆高井戸」の取り組みがスタート!

2018年4月28日、さんぼんすぎセンターにて「ころころ食堂☆高井戸」がオープニング食事会を開催。子ども・おとな・スタッフ合わせて48人の参加があり、にぎやかなひとときを過ごしました。

ころころ食堂は、昨年の2017年5月31日に東都生協が開催した「子どもの貧困問題学習会」に参加された方からの声掛けにより、その場で賛同した参加者がメンバーとして集まり結成されました。

メンバーで話し合いを重ね、

①母と子どもがつながる地域の居場所づくりの推進

②子ども食堂を通して、子どもたちの食育に貢献

③子どもは地域の宝、子どもたちの笑顔をつくることは未来をつくること、地域の支え合いで子どもたちを育てる

――を主な目的として、2017年8月23日に「ころころ食堂☆烏山」としてスタートしました(毎月第1・3水曜日 午後3時ごろ~午後7時ごろ開催)。

ころころ食堂代表の西塚さんは、東都生協の活動拠点であるさんぼんすぎセンターで開催している「るんるんズカフェ(※)」のボランティアスタッフでもあります。

「るんるんズカフェ」という場を子ども食堂として活用したいという思いが実現し、今回「ころころ食堂☆高井戸」としてオープンしました。

コンセプトは"手作りの料理をみんなで食べる、0歳児から高齢者の方々が集い懇談もできる「多世代型」の子ども食堂"です。こちらは、5月から本格的にスタートしています(毎月第4土曜日 正午~午後2時 開催)。

【当日のメニュー】

①かんたんピザ ②おにぎり ③シーフードサラダ ④照り焼きチキン

⑤お菓子な目玉焼き(牛乳寒天と黄桃のデザート) ⑥豚汁 ⑦果物

※るんるんズカフェ:東都生協の集会施設「さんぼんすぎセンター」が会場。誰でも気軽に立ち寄れるカフェ、居場所として2016年11月から運営。お茶を飲んだり、おしゃべりしたり、手芸を楽しんだりと、参加者同士が交流できるカフェや健康体操(毎月1回)など月曜日の午後に開催しています。

⇉ 2018年6月の「ころころ食堂☆高井戸」は23日(土)正午~午後2時で行います。

<お申し込み・お問い合わせ>

ころころ食堂(代表 西塚美津子)

電話番号:03-3305-3887

メールアドレス:corocorosyokudou@nifty.com

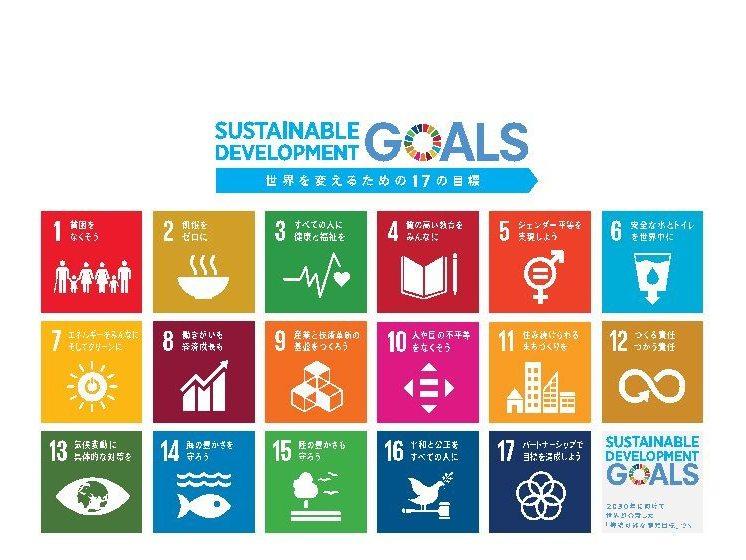

学習会「SDGsの達成に向けて生協ができること 誰一人取り残さない」を開催

SDGs学習会報告

SDGsのロゴ |

講師の新良貴泰夫さん |

会場の様子 |

SDGs(エスディージーズ:持続可能な開発目標)は、異常気象、貧困問題、エネルギー、気候変動など、世界が抱える問題を解決し、持続可能な社会をつくるために世界各国が合意した17の目標と169のターゲットです。

SDGsの前身となるMDGs(エムディージーズ:ミレニアム開発目標)を継承し、2015年9月の国連で採択されました。地球上の誰一人として取り残さないという壮大な理想を掲げています。

学習会では、「SDGsの達成に向けて生協ができること 誰一人取り残さない」と題して、持続可能でない世界の状況やSDGsの概要を学び、私たち生協や消費者にどのようなことができるかを考える場となりました。

講演では、地球はさまざまな問題を抱え、持続可能でなくなっていることや、SDGsの成り立ち、SDGsを巡る世の中の動きについて説明。

SDGsの17目標が協同組合の理念と重なること、SDGsにおける協同組合への期待など、ポイントを絞って分かりやすく説明いただきました。

さらに新良貴さんは「生協が具体的な目標を検討・策定していく際には、将来の在るべき姿を想定し、未来から現在を振り返って考えるバックキャスティングの手法を用いることが大切」としました。

今回の学習会を通じて、SDGsの目標を実現するためには、一人ひとりが「自分事」と捉えて取り組むことが不可欠なこと、日常のくらしや行動を少し変えるだけでもSDGs達成につながることを学びました。

参加者からは、

「人が地球で生きていく上で極めて当たり前のことだと思います。このことを全ての人々が理解すべきと思います」

「SDGsについては、名称しか知らなかったので、その中身を知りたくて参加しました。講師の方の説明が分かりやすく理解しやすかった」

「個人として何をすべきか、周りにどう伝えていくべきか考えさせられました」

「今回の学習会の続き、もしくはグループトークなどを企画して自分たちのSDGsを感じる学習会を企画していただければと思います」「成立までの経緯、世界・日本でどのように受け止め履行されているのかがよく分かりました」

などの意見が寄せられました。