すべてのカテゴリ

「農ツアー in 井荻」を開催

杉並区内を巡り地域の食と農に触れる

大根の収穫体験(本橋農園)

2025年12月20日、東都生協はJA東京中央との連携企画「農ツアー in 井荻」を開催しました。年末の寒波に加え、小雨交じりの空模様となりましたが、杉並区内の花・野菜農家を歩いて巡るこの企画には、東都生協の組合員4人とJA東京中央からの合計25人が参加しました。

◇花卉(かき)生産者「野田園芸」を訪問

集合場所の荻窪駅北口から出発点の井草八幡宮までバスで移動し、農ツアーがスタート。

最初に訪れたのは杉並区今川で花・草木の栽培を行う「野田園芸」。国内でのクリスマスローズ生産の先駆者である野田一郎さんから、栽培の苦労や魅力について話を伺いました。

東京農業大学で学び、ニュージーランドでの農業研修などを経て就農した後、父親と二人三脚でクリスマスローズの栽培や品種改良、認知度の向上に取り組んできたそうです。

「昨今は気候の問題が大きく、温暖化に対応した育て方が求められる」として「標高が高く夏でも涼しい高冷地にクリスマスローズの株を一時的に移動させ、寒さに当てることで開花を早め、年明けに満開を迎えることができる」と栽培の工夫を紹介。「育てた苗木がまちを彩り、花と緑を増やすことに貢献できてうれしい」と話していました。

開花を待つクリスマスローズ

シクラメンなど花卉類を幅広く栽培

生産者の野田一郎さん

◇善福寺公園・上池で内田秀五郎像を見学

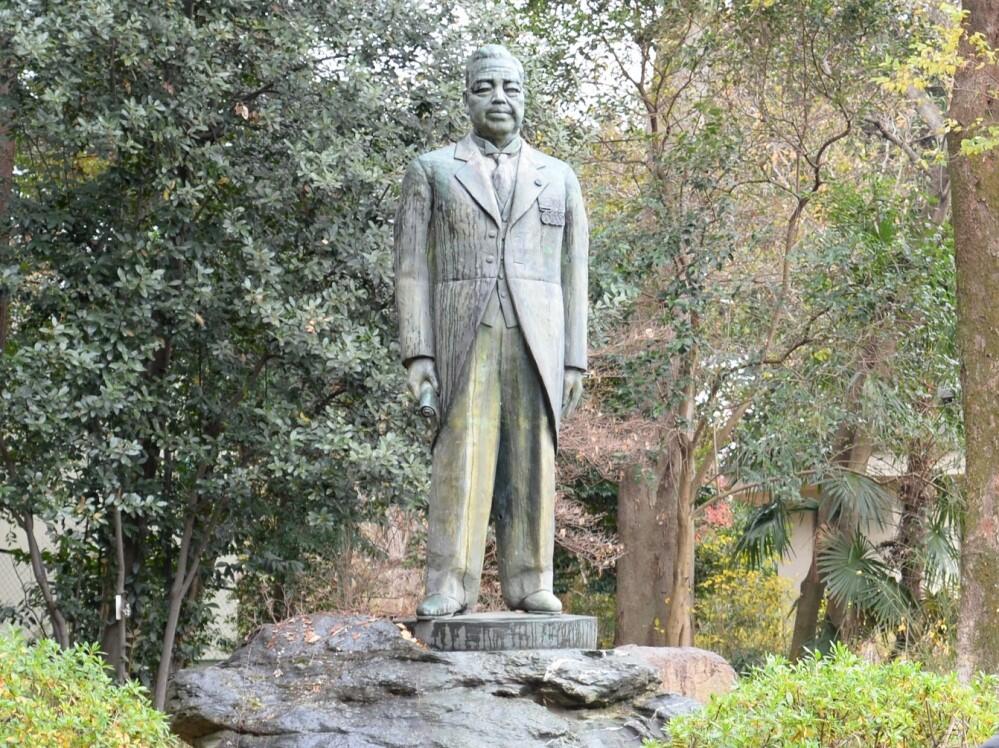

途中、井草八幡宮(杉並区善福寺)を見学した後に訪れたのは「内田秀五郎」像。杉並発展の基礎を築いた郷土の偉人とされ、都立善福寺公園の上池の一角にその像が立っています。

JA東京中央・組織広報室室長 上野善範さんは「明治以降、現在の荻窪地域(旧井荻村)は、武蔵野の農村から中央線沿線を代表する住宅地へと大きく発展してきた」と説明。その背景として「時代のニーズをいち早く的確に読み取り、土地区画整理による道路造りや電気・水道などの住環境整備、さらに駅誘致、学校誘致、公園造成などのまちづくりを次々と進めた内田秀五郎氏の偉業がある」としました。

善福寺公園・上池入り口でJA東京中央・上野さんから説明

善福寺池・上池のほとりにたたずむ内田秀五郎像

◇少量多品目栽培に取り組む本橋農園を訪問

善福寺公園の紅葉を楽しみながら下池を縦断し、最後に訪れたのは杉並区善福寺で100年以上続く「本橋農園」。

生産者の本橋成一さん・隆生さんに農園内を案内していただきました。畑には大根や葉物が植えられ、みかんやブルーベリーなどの果実を含め、年間約40~50品目の農産物を生産。栽培の特徴や苦労についてお話しいただきました。

野菜は農薬を使用せずに栽培し、JA東京中央「いおぎマルシェ」(井荻支店)や直売所で販売されています。

地元のJA東京中央青壮年部に所属する隆生さんからは、尊敬する父親から「『実家に戻ってきてほしい』と言われたことをきっかけに就農を決意した」というエピソードも伺いました。

また、野菜栽培での工夫や、近年の夏場の気温上昇による栽培への影響についても詳しく学ぶことができました。

ツアーの締めくくりは、大根の収穫体験。農園内に植わるクロガネモチの実も提供され、年末年始の飾り用に持ち帰る参加者も見られました。

次世代生産者・本橋隆生さん

ピンク色のかぶ「もものすけ」

本橋成一さんが説明

2025年度2回目となる農ツアー。地域を巡りながら地域の食と農に触れる機会となりました。

この企画は、2022年に東都生協とJA東京中央が連携協定を結んだことで実現しました。今後も都市農業に触れ、食と農を学ぶ機会として、さまざまな取り組みを続けていきます。

本橋農園にて参加者と本橋さん親子(杉並区善福寺)

わら細工体験会を開催しました

2024年度に続く2回目のJA東京中央との連携企画

マンツーマンでわら細工指導

2025年12月20日、東都生協はJA東京中央と連携して「わら細工体験会」を開催しました。この企画は2024年度に続き2回目となります。

当日は午前10時・午前11時の2部制で、事前に申し込んだ12組・17人の組合員とその家族が参加。昔ながらの「わら細工」に触れながら、参加者はものづくりの楽しさを体験しました。

イベント冒頭、上祖師谷郷土研究会会長の髙橋光正氏が、JA東京中央千歳支店1階に展示されている古農機具について解説。今では目にする機会の少ない農具の歴史に触れる貴重な時間となりました。

お話を聞きながら作業

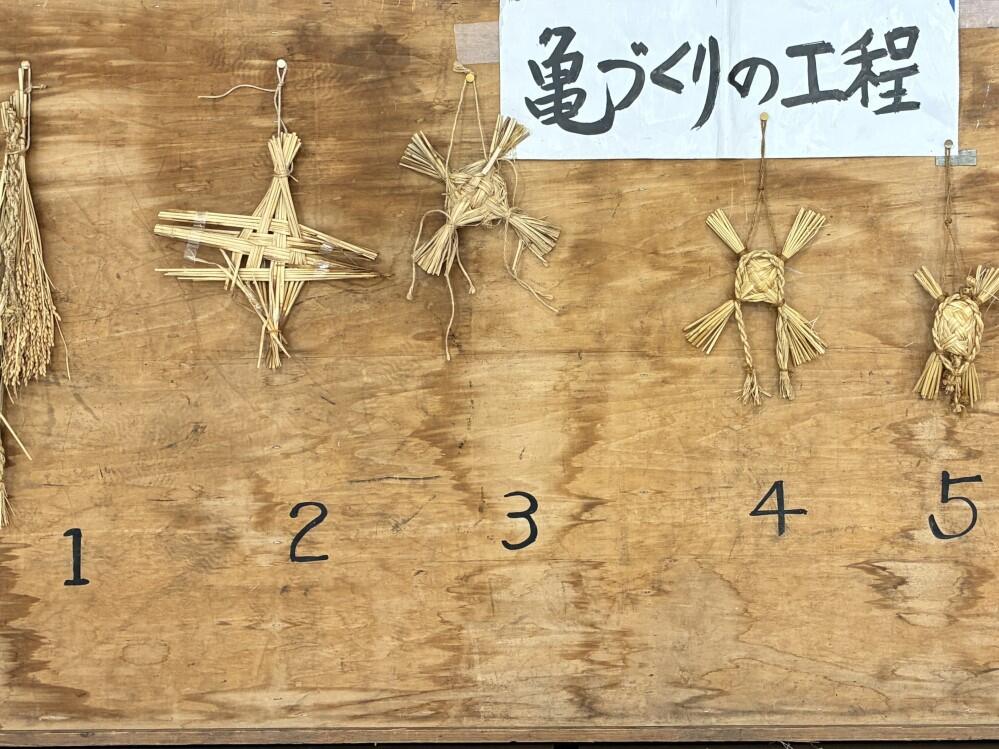

まず「甲羅」作り

縦横・交互に編み込み

場所を建物3階の「グリーンホール」へ移し、わら細工の制作がスタート。今回の題材は正月飾りにも使われる「亀」。亀が歩みを一歩一歩進めることから「継続」「長寿」の象徴として親しまれています。

同会の会員10人に講師として協力いただき、事前に用意した「わら細工の亀」制作キットを使って、参加者1人につき講師1人が丁寧に指導しながら進めました。

甲羅を編み上げ、整形

麻ひもで4カ所しっかり結んで「足」作り

編んだわらで「頭」作り

はじめに、わらを重ねて甲羅と足を形作ります。続いて頭部を取り付け、最後に穂付きの稲を差し込んで仕上げます。

工程の中には、麻ひもを力いっぱい締める場面もあり、講師のサポートを受けながら真剣に作業する参加者の姿が見られました。

完成した亀は、甲羅が大きく存在感のあるもの、小柄ながら高さのあるもの、稲穂が印象的なもの、緑色がアクセントになったものなど、多様で個性豊かな仕上がりとなりました。

会場には、干支をかたどった作品など、同会が制作したさまざまなわら細工も展示。参加者からは「すごい」「こんなものまで、わらで作れるとは知らなかった」といった声が寄せられました。

「尾」に稲穂を差し込み

きれいに取り付けたら完成

まるで歩いているかのよう!

作業風景

上祖師谷郷土研究会の作品

東都生協は、2022年にJA東京中央と連携協定を締結し、組合員・地域住民の「食と農を守り、豊かなくらしを実現する」ことを目的として、さまざまな企画を継続的に実施しています。

今回の体験会に加え、世田谷産みかんの収穫体験など、子どもたちが楽しめる食育企画もご好評いただきました。今後も、身近な農体験を通して食や農への理解を深める取り組みを進めていきます。

作品を手に第1部参加者と講師の皆さま

こちらは第2部参加者と講師の皆さま

世田谷区烏山で「農ツアー」開催

烏山地域を巡りながら農に触れ、みんなで都市農業の未来を考えました

大谷農園でにんじん栽培の現状を学習

2025年11月28日、東都生協とJA東京中央との連携企画「農ツアー in 烏山」が開催され、東都生協からの組合員9人、JA東京中央からの参加者を含め約30人が参加しました。

「農ツアー」は、JA東京中央が地域を巡りながら農に触れる機会として企画しました。当日は冬の寒さとなりましたが、晴天に恵まれ絶好の農ツアー日和となりました。

◇ファーマーズマーケット千歳烏山

最初に訪れたのは「ファーマーズマーケット千歳烏山」。髙橋会長から、マーケット誕生の経緯や魅力についてお話を伺いました。

本橋店長からは「ぜひ、いろいろな種類の青果物を食べて、お気に入りを見つけてください」とのメッセージがあり、参加者の皆さんも興味津々でした。

◇下山千歳白菜発祥の地・記念碑見学(9丁目の屋敷林)

次に訪れたのは、江戸東京野菜「下山千歳白菜」発祥の地。バス通りから小道を入ると、紅葉が美しく色付く古民家の横に、その記念碑がたたずんでいました。

JA東京中央の職員より、下山千歳白菜は一般的な白菜の2~3倍と非常に大きいことや、現在は栽培されておらず種のみ冷蔵保存されていることなど、貴重なお話を伺うことができました。

ファーマーズマーケット千歳烏山にて

「下山千歳白菜」発祥の地にたたずむ記念碑

下山千歳白菜の大きさは普通の白菜の2~3倍

◇西沢つつじ園

続いて訪れたのは「西沢つつじ園」。生産者の西澤和義さんから、つつじの栽培方法や剪定(せんてい)時期などを直接伺うことができ、参加者にとって貴重な学びの時間となりました。

紅葉に染まる11月のつつじ園で、参加者は満開になる春の時期の訪問を楽しみにしている様子でした。お話の後には、西澤さんの心遣いで温かい豚汁が振る舞われ、冷えた体を温めるおいしい一杯に笑顔が広がりました。

つつじ栽培について学習

春期に見られるつつじ

西沢つつじ園で豚汁をごちそうになりました

◇大谷農園

最後に訪れたのは「大谷農園」。

生産者の吉田大記さんに案内していただき、長ねぎ・にんじん・大根の栽培について学びました。

長ねぎ栽培での吉田さんの工夫や、気温上昇によりにんじんの栽培が難しくなっている現状、東京江戸野菜「大蔵大根」について、詳しく説明していただきました。

ツアーの締めくくりには、大根の収穫体験を行いました。掘ってみるまで大きさが分からない大根の収穫作業に、参加者はワクワクしながら挑戦。自分で収穫した大根を手に笑顔を見せていました。

大谷農園の長ねぎ栽培の工夫を伺いました

立派な「大蔵大根」を収穫!

ずしりと重い大蔵大根

地域を巡りながら農に触れる機会として、また、今回の農ツアーで約2キロを歩くことで健康面も考えた企画となりました。この企画は、2022年に東都生協とJA東京中央が連携協定を結んだことで実現することができました。今後も都市農業に触れる機会、食と農を学ぶ機会として、さまざまな取り組みを続けていきます。

生産者の吉田さんと参加者。収穫した大根を手に(大谷農園)

世田谷でみかんの収穫体験

JA東京中央と共に地域の食と農を守り、豊かなくらしの実現を目指して

世田谷区祖師谷の川本農園でみかんの収穫作業を体験

2025年12月6日、東都生協はJA東京中央との新たな連携企画として「世田谷産みかん収穫体験」を開催しました。

小田急線祖師ヶ谷大蔵駅から徒歩約20分、世田谷区祖師谷(そしがや)の住宅街の一角に広がるみかん畑が今回の会場です。

みかん畑を維持する川本農園は、同地で300年以上続く農家。落ち葉や枝を細かく砕いて土に混ぜ込み、自然の力を生かした土づくりを行うとともに、木と木の間隔を広く取り、日光をたっぷり浴びさせて育てる栽培方法に取り組んでいます。

当日は午前10時と午前11時20分の2部に分けて開催。横浜から車で参加した家族を含む21組・52人の組合員とその家族が、みかんの収穫作業を体験しました。

参加者は籠とはさみを手に畑を巡り、好みのみかんを収穫。小ぶりな実を選ぶ方、艶を重視する方など、子どもから大人まで笑顔で収穫を楽しんでいました。

収穫量は1kgから8kgまでさまざま。中にはジャムづくりに挑戦するとのことで、袋いっぱいのみかんを持ち帰る参加者の姿も見られました。

参加者からは「子どもと一緒に収穫できて楽しかった」「都内でこのような体験ができるのは貴重」「みかんをおいしくいただいております」といった声が寄せられました。

収穫方法を説明する川本さん

樹間が広く、光がたくさん入るみかん畑

じっくりと吟味して収穫

1つ1つ、丁寧に...

手作りの籠を使って

籠いっぱい取れたよ!

- 世田谷でみかん狩りができるとは思っていなかったので、貴重な体験でした。東京の農家さんは農地を相続する際の税金が高額で、畑を売却せざるを得ないこともあると伺いました。農地が減っている中で、今日みかん狩りができて本当に良かったです。

- 360°太陽の光が当たる広々とした畑で、低木に剪定(せんてい)されたみかんの木はしっかり手入れされていました。たわわに実ったみかんは粒ぞろいで、見た目にも「これはおいしい」と分かる見事なもの。30分ほどの短い体験時間でしたが、収穫の楽しさを十分に満喫できました。ありがとうございました。

- 2歳の娘も上手にはさみを使ってみかんを収穫していました。自分で取ったみかんをうれしそうに見つめる姿が印象的で、良い食育になったと感じます。自然に触れながら親子で楽しめる、素敵な時間でした。

東都生協はJA東京中央と2022年に連携協定を締結。相互の組合員と地域住民の食と農を守り、豊かなくらしを実現するため、これまでさまざまな企画を展開してきました。

今回の世田谷産みかん収穫体験では、子どもたちの元気な声も飛び交い、みかんを通じて食や農を考えるきっかけになりました。今後も、都内で農業体験を通じて食育を学べる取り組みを検討していきます。

家族みんなで協力して収穫

でべそのみかんを見つけたよ

収穫した重さでお支払い

いしおかオーガニックフェス in やさと に出展

八郷地区の自然を満喫するイベントを通じて、つながり合い、生かし合う

東都生協は試食イベント車を持ち込み、

「やさと有機ねぎ入りチヂミ」を提供

会場は朝日里山学校(茨城県石岡市)

東都生協は2025年12月6日、茨城県石岡市の朝日里山学校で開催された「いしおかオーガニックフェス in やさと」に出展。東都生協からは大型バス1台とマイカーでの参加を含め、組合員など38人が参加しました。

このイベントは、地元の有機食材を使った飲食店の出店や有機農産物などの販売、大根の収穫体験など、食や農の体験を通じて共に生きる関係を未来へとつなげていくために、石岡オーガニックフェス in やさと実行委員会の主催(※)により開催されました。

この実行委員会には東都生協からも職員が毎月参加し、開催に向けた準備をお手伝いするとともに、協賛という形でも協力しました。

筑波山の麓に広がる石岡市の八郷地区は、全国でも有数の有機農業が盛んな地域で、東都生協の産直産地・JAやさとが位置しています。

会場となった朝日里山学校は、廃校になった小学校(1955年建築)の木造校舎を活用し、NPO法人アグリやさとが運営する交流・体験施設です。

地元産の有機食材を扱ったさまざまな店舗が立ち並ぶ中、東都生協は試食イベント車で「やさと有機ねぎ入りチヂミ」を販売しました。

JAやさと有機栽培部会の生産者が育てた有機ねぎなどを食材に使い、東都生協のワーカーズ・コープのスタッフが調理。行列ができるほど好評で、作るのが追い付かないほどの盛況ぶりとなりました。

「オーガニックフェス」のため、材料は有機にこだわり、調味料も有機中濃ソース、有機めんつゆを使用。来店した茨城の生協組合員は、珍しがっている様子でした。何より一番喜ばれたのは、JAやさとの皆さんが育てた有機長ねぎの香ばしい香り!

10時過ぎから開店しましたが、午後3時には有機長ねぎを使い切って終了しました。寒い中でしたが好天にも恵まれ、来店した皆さんは「とてもおいしい」と喜んでいました。

盛況となった東都生協の試食イベント車

産直産地・JAやさとは有機農産物を販売

NPO法人アグリやさと代表 柴山 進氏

※共催:NPOアグリやさと、NPOつながりつながる研究所、JAやさと

後援:石岡市、石岡市教育委員会、茨城県県南農林事務所

「食」の学校特別企画「第3回ふるさと料理教室」を開催しました

「めはりずし」と「のっぺい汁」で味わう、ふるさとの知恵とぬくもり

2025年10月18日、東都生協は3回目となる「食」の学校登録者を対象とした特別企画「郷土の味で旅する!ふるさと料理教室」を開催しました。

今回のテーマは和歌山県の「めはりずし」と新潟県の「のっぺい汁」です。会場は、前回に引き続きシンクネクスト キッチンスタジオ(世田谷区船橋)。5組7人の組合員が参加し、和やかな雰囲気の中で郷土料理作りを体験しました。

講師は、料理研究家の今別府靖子(いまべっぷ やすこ)氏。雑誌やテレビ、講演会などでも活躍され、「誰でも無理なく、楽しく作れる料理」をモットーに、実践的で親しみやすい指導が好評です。

■郷土料理に込められた知恵と文化

「めはりずし」と「のっぺい汁」の調理実演に入る前に、それぞれの料理に込められた地域の文化や背景について今別府氏が解説しました。

「目を見張るほどおいしい」「目を大きくして食べる」など、「めはりずし」は名前の由来にも地域のユーモアや愛着が込められています。一方「のっぺい汁」は、家庭ごとに具材や味付けが異なり、冷やして食べる地域もあるなど、食文化の多様性を感じられる一品です。

はじめに今別府先生が調理実演

続いて全員でめはりずし作り

参加者の皆さま

■実演で学ぶ、調理の工夫と知恵

調理は今別府氏の実演からスタート。

めはりずしでは、高菜漬けの扱い方や、茎の部分も刻んでご飯に混ぜることで食材を無駄なく使う工夫が紹介されました。

先にめはりずしを仕上げておくことで、実食までの間にご飯と漬物の味がなじむという段取りも学びのポイントに。

のっぺい汁では、里いものとろみを生かす調理法が注目されました。下ゆでせずにそのまま煮ることで自然なとろみが出るほか、あくを取り過ぎないこともポイント。近年では片栗粉でとろみを加える家庭もあるとのことで、昔ながらの知恵と現代の工夫の両方を学ぶことができました。

切り終えたのっぺい汁の具材

今別府先生が実地に指導

のっぺい汁に調味料を投入

■試食と交流で深まる「食」の楽しみ

調理後は、参加者全員で試食タイム。

料理の感想や家庭での食卓の話題、子どもたちの学校給食の話など、会話が自然と広がり、笑顔があふれる時間となりました。

参加者からは、

・子どもも参加していたのでとても良かった

・先生とテーブルを囲んで実食できてうれしかった

といった声が寄せられ、学びと交流のある温かなひとときとなりました。

完成したのっぺい汁を盛り付け

今回のテーマ料理2品が完成

今別府先生を囲んで試食

【東都生協「食」の学校のご案内】

ライス博士(食の学校公式キャラクター)

各回は「食」の学校登録者にご案内しています。ぜひ「食」の学校にご登録の上、次回の料理教室にご参加ください。

東都生協「食」の学校では、これからも"見て、感じて、学ぶ"体験を大切にした企画を通じて、「食」への関心や学びを広げていきます。

「食」の学校特別企画「第2回ふるさと料理教室」を開催しました

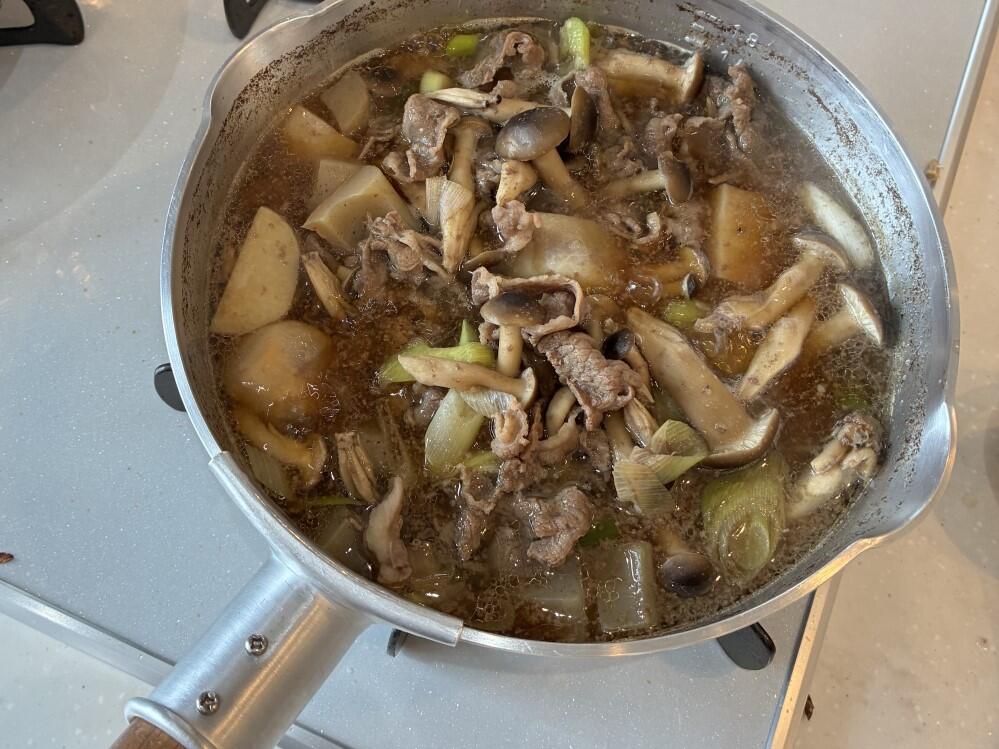

料理研究家・今別府靖子氏を講師に山形県の「芋煮」、兵庫県の「とふめし」作りを体験

今別府先生よりテーマ料理の背景を解説

はじめに今別府先生が調理実演

2025年9月20日(土)、東都生協は「食」の学校登録者優先の特別企画 「郷土の味で旅する! ふるさと料理教室 ~日本各地の"おいしい"を、つくって・知って・味わう体験型プログラム~」の第2回を開催しました。

今回のテーマ料理は山形県の「芋煮」と兵庫県の「とふめし」。会場のシンクネクスト キッチンスタジオ(世田谷区船橋)には4組・計6人の組合員が参加しました。

講師を務めたのは、料理研究家の今別府靖子(いまべっぷ やすこ)氏。雑誌やテレビ、講演会などで活躍する今別府さんは「誰でも無理なく、楽しく作れる料理」をモットーに、親しみやすく実践的な指導で人気を集めています。

■郷土料理に込められた知恵と文化

今別府氏は冒頭、今回の郷土料理が伝わる地域の食文化について解説。

山形県の芋煮は、秋になると河原で大鍋を囲む「芋煮会」が恒例行事となっていること、兵庫県のとふめしは、おかずがなくても満足できる一品として親しまれていることなど、料理に込められた地域の知恵や暮らしぶりを紹介しました。

■実演で学ぶ、調理のコツ

今別府氏による芋煮の調理実演からスタート。

食材の切り方の実践はもちろん、こんにゃくはスプーンや手でちぎると味がしみやすいこと、きのこの無駄なく使える切り方など、日々の料理に役立つ豆知識が次々と飛び出します。

参加者はメモを取ったり、うなずいたりしながら、和やかな雰囲気で学びが進みました。

芋煮の具材を準備。こんにゃくはスプーンを使って一口大に

里いもなどの根菜は水からゆでるのがコツ

芋煮の出来上がり!

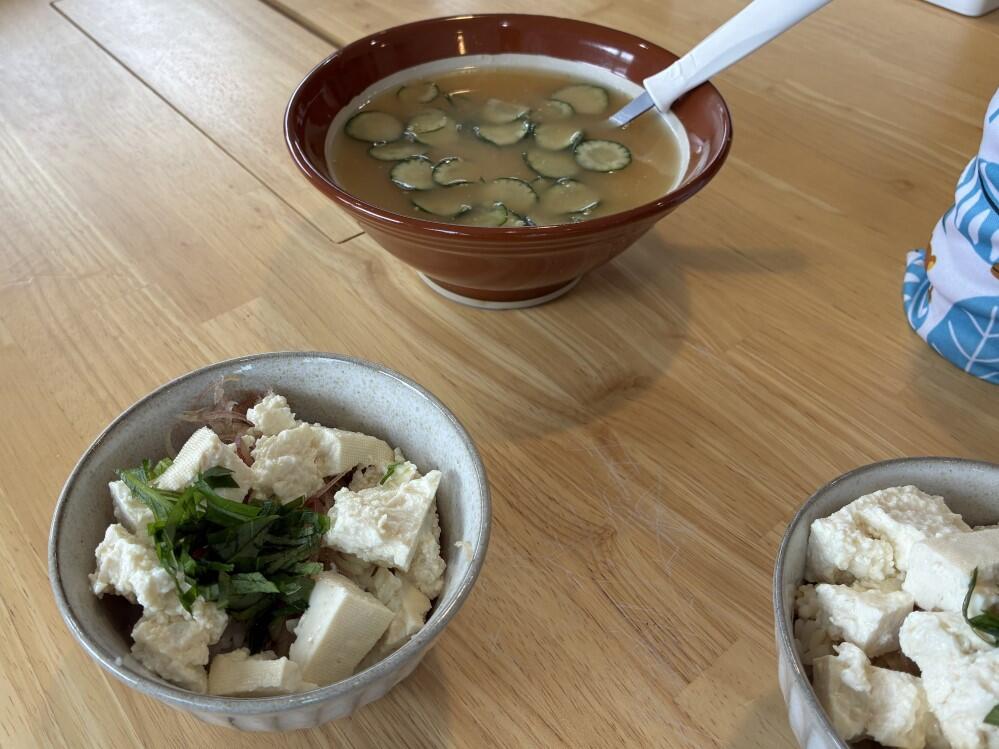

■とふめしのポイントは「豆腐をゆでる」こと

兵庫県の郷土料理「とふめし」で注目されたのが、豆腐の下ごしらえ。

豆腐はじっくりゆでることで余分な水分が抜け、炒めても崩れにくく、しっかりとした食感になります。さらに、ご飯と混ぜても水っぽくならず、全体がほどよくなじみます。

今回は事前にゆでた豆腐を使用しましたが、家庭で作る際には少し手間に感じるかもしれません。しかし、この工程が仕上がりの味や食感に大きく影響するため、ぜひ取り入れてみたいポイントです。

みんなで食材を切り分けます

食材を炒めて、とふめしの具作り

盛り付け

■試食と交流で広がる「食」の楽しみ

調理後は、参加者全員で試食タイム。本日調理した郷土料理の話題から子どもたちの学校給食の話題まで、会話は尽きることなく、笑顔が広がります。

参加者からは、

「豆腐を1時間ゆでるという調理法に『なぜ?』と興味を持ちました」

「郷土料理の奥深さに触れました」

「芋煮は地域によって味付けが違うことや、料理ができた歴史なども自然と学べました」

「子どもと一緒に台所に立つ機会を頂けてうれしかった」

「食事後の談話で有意義な情報がたくさん聞けて楽しかった」

など、料理教室を通じて得られた気付きや喜びの声が寄せられました。

今回の郷土料理、芋煮と「とふめし」が完成

今別府先生を囲んで実食

【ご案内】

ふるさと料理教室は、8月から1月までの毎月1回、全6回開催しています。

各回は「食」の学校登録者にご案内しています。ぜひ「食」の学校にご登録の上、次回の料理教室にご参加ください。

東都生協「食」の学校では、これからも"見て、感じて、学ぶ"体験を大切にした企画を通じて、「食」への関心や学びを広げていきます。

日本の水田を守ろう! みんなdeミーティングを開催しました

生産者と消費者が信頼でつながり、産直米を守り続ける

全農パールライス㈱ 服部常務取締役

東都生協商品部 菱木職員

北海道・(有)どさんこ農産センター 石川取締役

新みやぎ農業協同組合 佐々木部会長

茨城県・やさと農業協同組合 廣澤専務理事

滋賀県・グリーン近江農業協同組合 安孫子課長

東都生協 橋本副理事長

東都生協 奥山専務理事

2025年8月22日、東都生協は「日本の水田を守ろう! みんなdeミーティング」を東京都農業会館(渋谷区代々木)にて開催しました。会場には約90人、オンラインでは150人近くの東都生協の組合員、生産者、関係取引先、職員が集まりました。

今回の「みんなdeミーティング」は、昨年来のいわゆる"令和の米騒動"について、生産者の状況を正しく知り、日本の稲作・水田を未来に引き継ぐ行動について考える機会として開催。「消費者の食べ続ける約束があってこそ、生産者は米をずっと作り続けられる」として、産直米を食べ続けるために正しい情報を知り、みんなでできることを考えました。

開会あいさつで東都生協・風間理事長は「報道だけでは伝わらない現場の声を届けることが生協の責務だ」として「日本の米の危機的状況の中で、生産者と消費者が対等な立場で意見を述べる貴重な機会。活発な意見を頂戴したい」と述べました。

米に関する情勢報告

初めに登壇した全農パールライス㈱の常務取締役 服部康行氏は「令和の今回の米騒動は、需要に対して生産が不足していたこと、農林水産省の認識が甘いまま対応しなかったことが原因だった」と指摘。

「卸会社では2023年産米の収穫段階から年間供給に不安があった」として、米騒動が起きた経緯、マスコミや消費者の動き、備蓄米放出に当たっての障壁など、さまざまな視点から米騒動を振り返りました。

服部氏は、2025年産米の買取価格が例年に比べて高くなっていることを示し「今後は生産者と消費者の適正価格のギャップがどう埋めるかが課題。令和の米騒動は日本の農業のさまざまな課題を浮き彫りにした」とまとめました。

東都生協からは商品部部長補佐の菱木正悟職員が産直米について報告。「天日干し米」や「農業高校リレー米」など、長年にわたる東都生協の産直米の取り組みを紹介しました。

併せて「令和の米騒動」について、東都生協内でも急激に産直米の需要が増え、年間契約量の範囲で対応するために抽選で対応せざるを得なくなった経緯を説明。「今後は東都生協として『登録米』から『約束米』へと進化させることで生産者とのつながりを強め、価格設定の見える化を進め、国産米を誰もがおなか一杯に食べられる社会を目指したい」としました。

生産現場からの声

有限会社どさんこ農産センター取締役 石川隼人氏

「地域の水田を守りたいと農業を始めた。コロナ禍では、米の買取価格は下がる一方で肥料や資材代が上がり、一番厳しかった。これまでの米価格は家族労働でしか賄えないほど低水準だったが、2025年産米の価格が上がることで『米を育てたい』という若者が挑戦できる環境を整えることができる」と話しました。

新みやぎ農業協同組合田尻産直委員会米部会 部会長 佐々木武美氏

「田尻産直委員会米部会は50年にわたり、安全·安心な農産物を消費者に届けたいという強い思いで活動してきた。生産者の高齢化、資材の高騰などさまざまな課題があるが、特に除草作業が大変。一つ一つの課題に向き合い、2025年産米についても安全·安心でおいしい米を生協の組合員へ届けられるように頑張っていきたい」と語りました。

やさと農業協同組合 専務理事 廣澤和善氏

「長い間生産調整をしてきた結果が米騒動につながった。政府は農業の大規模化を推奨しているが、日本の農業の4割は中山間地で行われている。そのため、中山間地での農業が生き残るための政策も必要になっている。これからの産直の取り組みは、産地で消費者自らが食料作りに参加することで、産地と生協組合員の関係を強化していくことにある。産地とつながる生協産直の未来に向けた発想の転換が必要だ」と語りました。

グリーン近江農業協同組合 販売推進課 課長 安孫子雅則氏

「近江は環境こだわり農業の取り組みが日本一。米については価格の下落、労働力不足、資材高騰により、麦や大豆へ転換が増えて水田が減り、米の収量は近年減少傾向にある。生産者が安心して農業を続けていけることを目指している。作る約束と食べる約束により、これからは『約束米』作りに組織を挙げて取り組み、生産者と生協組合員をつないで食べる量=作る量を明確にすることで安定供給に努めていきたい」と話しました。

続けて東都生協・橋本副理事長が組合員から寄せられた声を紹介。米が届かないことへの不安の声など現実的な課題のほか、「農業を自分事として考える」組合員の意識変化が見られることを報告しました。

「今回の米騒動に限らず、産地や生産者と近い距離にある東都生協だからこそ、日本の農業の未来に責任を持つことが重要。産地と組合員がより近い関係になれるように、みんなで米について考える企画を進めている」として「今回の各方面の思いを受け止め、消費者は安さを求め過ぎず、一人一人が農業という課題を自分事としてとらえ、東都生協というプラットフォームを産地直結で創り上げていきたい」と述べました。

閉会あいさつに立った東都生協・奥山専務理事は「『食べ続ける約束と作り続ける約束』とい信頼関係が重要。米はいつでもあるものではなく、守り続けることが必要な時代になっている」と述べました。

また「最も大切なのは生産を自分事として捉えることだ」として「生産者にとって必要な価格と、消費者が利用し続けられる価格を追求することが必要。これからも東都生協組合員・役職員が一体となって、持続可能な農業を維持できるように活動を続けていきたい」と締めくくりました。

今回の学習会を通じて、米は「あって当たり前」ではなく、守り続けることが必要な時代であることをみんなで共有することができました。生産者と消費者が信頼でつながり、持続可能な農業を支える仕組みづくりを目指して、東都生協は「約束米」に取り組んでいきます。

登壇いただいた産直産地の皆さまと

「協同組合フェスタTOKYO2025」に出展

食育体験企画でイベントを盛り上げました

手のひらをセンサーに当てて推定野菜摂取量を測定

1日分350gを目指し、野菜の重さ当てクイズ

国際協同組合年2025に当たり、東京の協同組合を広く都民に知らせるため2025年9月13日に開催された「協同組合フェスタ TOKYO2025」に、東都生協は東京都生協連のブースで共同出展しました。

2025国際協同組合年東京都実行委員会が主催するこのイベントには、東京都内のさまざまな協同組合が参加。会場のJA東京アグリパーク(渋谷区代々木)は、450人を超える来場者でにぎわいました。

東都生協のブースには午後1時から2時10分までの1時間余りで、家族連れを中心に40人以上の方が訪れました。ブースでは参加者自身の食生活に関心を持っていただくため、2つの食育体験企画を実施しました。

「ベジチェック®」で推定野菜摂取量を測定

食習慣改善に向けた行動変容のきっかけにと、「ベジチェック®」(※)を使って参加者の野菜摂取量を測定。

この機器は手のひらをセンサーに数十秒当てるだけで、簡単に日頃の推定野菜摂取量を測定できます。東都生協組合員の方は比較的数値が高い方が多い傾向が伺えました。

※カゴメ㈱が開発・製品化した機器。当日は日本コープ共済連からお借りして実施しました

野菜の重さ当てクイズ

おとな1日当たりの野菜摂取目標量350gを目指し、実際に生野菜をトングで取って重さを当てるゲーム。ほとんどの方が、目標に届かない中で、350gピッタリ量ることができた親子には、大歓声が上がりました。しかも東都生協の組合員だと知って納得!

「食」の学校特別企画「第1回ふるさと料理教室」を開催しました

料理研究家・今別府靖子氏を講師に各地の郷土料理作りを体験

本日の料理を説明する講師の今別府先生

2025年8月23日(土)、東都生協は「食」の学校登録者優先の特別企画 「郷土の味で旅する! ふるさと料理教室 ~日本各地の"おいしい"を、つくって・知って・味わう体験型プログラム~」の第1回を開催しました。会場のシンクネクスト キッチンスタジオ(世田谷区船橋)には、8組 計10人の組合員が参加しました。

講師は、家庭料理の楽しさと大切さを伝える料理研究家・今別府靖子(いまべっぷ やすこ)氏。雑誌やテレビ、講演会など多方面で活躍する今別府氏は、「誰でも無理なく、楽しく作れる料理」をモットーに、親しみやすく実践的な指導で人気を集めています。

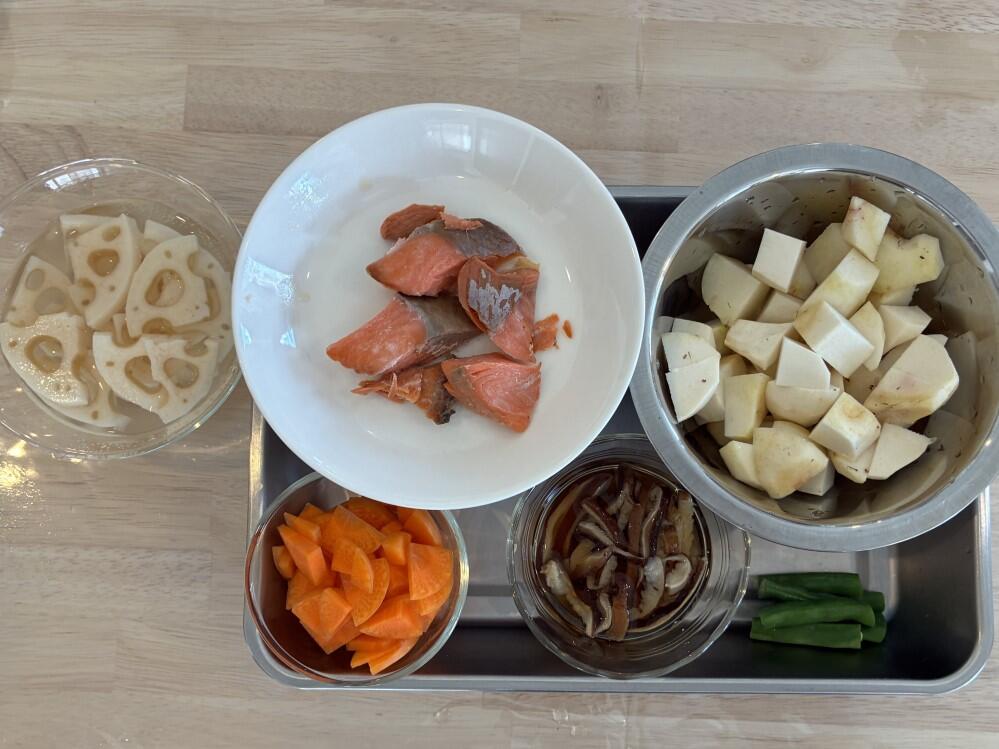

■ 今回の料理:宮城県「ずんだ餅」と宮崎県「冷や汁」

今別府氏は冒頭、料理の由来や食文化について解説。「ずんだ餅」の「ずんだ」の語源には戦国大名の伊達政宗公が関連している説など諸説あることや、「冷や汁」は暑い時期に農民が麦飯に生みそをのせ、それに水をかけたことが起源の料理であることなど、郷土料理にまつわる歴史や地域の背景に触れるひとときとなりました。

■ 昔ながらの工程で郷土料理を体験

今回の料理はどちらもすり鉢を使って調理。手間はかかるものの、昔ながらの工程をたどることで、郷土料理ならではの味わいと雰囲気を楽しむことができました。

特に参加者の関心を集めたのは、冷や汁のみそを焼く工程。「香ばしさとコクが加わり、料理の深みが増す」と今別府氏は説明しました。

今回使用する食材です

今別府先生の指導を受けながら調理

すり鉢で枝豆をすりつぶします

■ 試食と交流の時間

完成した料理は参加者全員で試食。

出身地の郷土料理や家庭でのアレンジ方法など、今別府氏を交えて活発な交流が行われました。

生地をこねて白玉作り

豆腐でできた白玉(ゆでる前)

完成した「ずんだ白玉団子」

<参加者の声>

・「家ではなかなか丁寧にできないので、ゆっくり楽しんでできました」

・「みそを焼くことで、ごちそう感がアップしておいしかった」

・「食に興味がある人たちとご一緒できてうれしかった」

・「おなか一杯食べてしまいました」

「冷や汁」があと少しで完成

みそを焼き、香ばしさとコクを出します

出来上がった料理を試食する参加者

ふるさと料理教室は、8月から1月までの毎月1回、全6回開催します。

各回は「食」の学校登録者にご案内しています。ぜひ「食」の学校にご登録の上、次回の料理教室にご参加ください。

東都生協「食」の学校では、これからも"見て、感じて、学ぶ"体験を大切にした企画を通じて、「食」への関心や学びを広げていきます。