すべてのカテゴリ

雪害を乗り越えた、ぶどうの甘さに感激

(有)山梨フルーツライン交流訪問 ~腰をかがめての収穫体験で、 生産者の苦労を痛感!

2014.11.05

作業の概要などを聞く |

ぶどう狩り体験 |

ぶどう12種の試食では、1粒食べるたびに 「おいしい~」 の声が。 ここでの人気度によって作付けが増えることもあり、 試食は重要なのだそう。

ぶどう狩り体験では、おいしい実の見分け方などを教わりながら、 果実に頭が当たらないよう腰をかがめて畑の端を移動。 この体勢は本当に大変で、 生産者のご苦労を痛感しました。

(有)山梨フルーツラインの 「営農塾マルニ」 で就農勉強中の若手生産者を交えた昼食交流会では、 朝4時起きで頑張っている話や、 フルーツ栽培の年間の流れを聞き、 手作業とさまざまな工程を経て果物が供給されることを知りました。

参加者は 「大変な手間で育ててくれている!」 と感謝の思いを強くしました。

埼玉産直センター農業体験企画野菜ができるまでを学ぼう!

大雪被害後初となる(農)埼玉産直センターでの農業体験企画が実現

2014.11.05

カテゴリ 食と農

大きく育ちますように! |

お水をたくさん飲んで育ってね |

おいしくな~れ |

味噌冷やしうどん! 力作です |

特にハウスの倒壊面積は60%以上、「百年トマト」の手付かずの苗がハウスの下敷きになったり、4月出荷予定のブロッコリー施設も残念ながら倒壊し、およそ6億円以上もの減収が予想されました。4月には東都生協職員が応援に行き、ビニールハウスの骨組みを分解するなど復興を願い作業を行いました。

それから半年「この未曽有の危機を必ず乗り切る」と話していた代表理事の木村友一さんの言葉通り、農業体験が実現できるまで見事に復興しました。

8月24日は、大雪被害から初めてとなる農業体験企画が開催され、おとなと子ども合せて51人が集いました。草取りを行い、土を耕し、苗を植え、ハウスを作り、さらに収穫...と、さまざまな農作業を体験しました。

参加者からは 「子どもたちが野菜好きになってくれたらうれしい」 「子どもたちにできるだけ実際の経験をさせたいと思った」などの声をいただきました。

収穫したばかりの新鮮野菜は、お父さんやお子さんが包丁で切って、料理にも挑戦!自分で野菜を作る楽しみや大変さなど、 多くの気付きがあったようです。参加者も元気をいただき、大変充実した一日となりました。

「新商品おしゃべり会」 江戸川会場報告

毎月1〜2品の提案商品を組合員目線で調理・試食・評価し、改善意見を出す商品作りの活動

2014.11.05

資料を基に活発な意見交換中 |

きゅうりが丸ごと1本入ってます |

今回の提案商品は、「本醸造醤油でじっくり漬けた国産きゅうりの一本漬け」と「いか揚げ」。2品ともあまり調理の必要がないため、評価し合う時間を多く取り、活発な意見交換が行われました。試食する商品の味、食感、成分についてそれぞれの意見があり、同じ商品でも味が「濃い」「薄い」という議論を行います。

この日のきゅうりの一本漬けも、「これだけ漬け込む必要があるのか」「1本といっても小さく感じる」「ポリポリの食感は良いが、味が濃い」と辛口の評価がある一方で、「市販はもっと味が濃く、添加物も多い」と市販品との違いを評価する意見もありました。

いか揚げについては、「これはいかというよりゲソ揚げでは?」「おいしい」「お酒に合いそう」といった意見が出ました。「ゲソが同じ長さだけど、長い触手の2本分はどこにあるの?」という質問には、一同大笑いでした。

評価が高い商品は、「商品案内に出るのが楽しみ、 もっと早く出してください」と要望するメンバーもいます。 毎回和気あいあいで、 笑い声の絶えない江戸川会場からの報告でした。

*新商品おしゃべり会

新商品に組合員の声を生かす商品づくりの活動。毎月、新商品・開発中の商品について原材料や製造方法を確かめて試食し、味や包材、調理法などを評価します。改善意見は商品部で受け止め、改善結果は商品活動を取りまとめる商品委員会へ報告されます。今年度は、江戸川会場、大田会場、調布会場、町田会場、城西会場で開催

大雪被害支援募金10,555,269円を被災産地に贈呈

大雪被害を受けた産直産地の支援活動を続けていきます

2014.11.05

カテゴリ 食と農

(農)埼玉産直センター木村友一代表理事 |

(有)山梨フルーツライン |

~大雪被害産地支援募金へのご協力、ありがとうございました~

今年2014年2月の記録的な大雪で、関東甲信の産直産地は大きな被害を受けました。東都生協では3月より大雪被害産地支援募金を組合員の皆さまに呼び掛け、これまでに総額10,555,269 円(うち東京南部生協529,800 円)の募金が寄せられました。 皆さまの温かいご 支援とご協力に心より感謝申し上げます。皆さまからお預かりした募金は、特に被害が大きかった(農)埼玉産直センター・(有)山梨フルーツラインをはじめ、やさと農業協同組合、(農)茨城県西産直センター、(農)埼玉西部産直グループ、(農)佐久産直センター、北軽井沢産直の会など23 産地に割り振り、6月20日までに贈呈しました。

しかし産地は今なお復興途上にあります。(農)埼玉産直センターでは、年度内に再建できるのは8割程度の見通しです。同産地代表理事の木村友一さんは「私たちの原点は「物を作ってこそ」の生産者魂。この未曽有の危機を必ず乗り切る」と話します。

春の露地野菜の小松菜・水菜などは、生産者の皆さんの頑張りで順調に育ち、少しずつ出荷できました。産地交流訪問はお休みしていますが、11月8日には例年の収穫祭も開催し、組合員との交流も少しずつ元に戻りつつあります。

一方、(有)山梨フルーツラインでは雪害を受けて傷ついた樹や棚、倒壊したハウスは手付かずのままの状態です。生産者の高齢化やハウス再建に必要な労力は大きな問題で、果樹栽培をやめる生産者が増えることが懸念されています。

産直産地の復興に少しでも役立とうと、東都生協では関東甲信の産地に職員を派遣し、倒壊したビニールハウス撤去作業などを手伝いました。これからも産地の再興を見守り、交流企画への組合員参加など、産直の東都生協だからこそできる支援活動を続けてまいります。

松代大本営地下壕見学会

太平洋戦争末期の国家中枢機能移転のために作られた地下壕の実相を学びました

2014.10.23

カテゴリ 平和

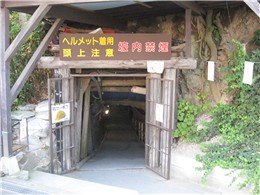

壕の入口 |

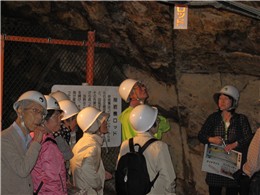

壕の内部 |

見学の様子 |

参加者の皆さん |

松代大本営地下壕は、太平洋戦争末期、日本(当時の大日本帝国)の国家中枢機能移転のために、長野県埴科郡松代町など(現在の長野市松代地区)の山中に掘られた地下坑道です。象山(ぞうざん)、舞鶴山(まいづるやま)、皆神山(みなかみやま)の3カ所が掘削されました。三つの地下壕の長さは10km余りに及びます。

1944年(昭和19年)11月11日、象山にて最初の発破が行われ、工事が開始されました。ダイナマイトで発破して崩した石屑を、トロッコなどを使った人海戦術で運び出すという方法で行われ、最盛期の1945年(昭和20年)4月頃は多くの日本人、朝鮮人が作業に従事しました。

象山地下壕には、政府、日本放送協会、中央電話局、舞鶴山地下壕付近の地上部には、天皇御座所、皇后御座所、宮内省(現在の宮内庁)として予定されていた建物、皆神山地下壕には、備蓄庫の移転が予定されましたが、完成前に終戦となりました。

当日は晴天に恵まれ、さわやかな一日でしたが、地下壕の中に入ると肌寒いくらいでした。

「コープながの」の方2人にガイドをお願いし、象山地下壕、舞鶴山地下壕(天皇御座所)を見学しました。非常にわかりやすく丁寧に説明をしていただき、参加者もメモをとるなどして熱心に耳を傾けていました。

当日の参加者からは、

「これから、何年、何十年、何百年たっても戦争の悲惨さを伝えっていってほしい」

「国民の知らないところで、事が進められていく。いつの時代も国民が主権者なのにと思うのだが...」

「国が、秘密であのような地下壕を掘っていたなんて、驚きでした」

この企画を通し、平和への想いを一層深く考える一日となりました。

終戦記念日を前に、親子で平和について考えました

丸木美術館、埼玉平和資料館を巡り、平和について考えました

2014.10.09

小さなお子さんからご高齢の方まで参加 |

迫力ある画家の丸木位里・丸木俊夫妻の絵。 |

戦争に関する資料に見入る参加者 |

丸木美術館では学芸員から「丸木夫妻は原爆を、きのこ雲のイメージだけではなく、生身の肉体そのものの痛みとして伝えたかった」という製作時の話を聞き、涙する人も。

埼玉県平和資料館では資料に直接触れ、戦争当時の状況を肌で実感。参加した中学生からは「当時の人が戦争をダメなものと思わなかったことに驚く」との感想も聞かれ、平和について深く考えるきっかけになったようです。

取れたての枝豆って、こんなにおいしい!

都心から1時間の(農)埼玉西部産直グループを訪問

2014.10.09

面白かった枝豆の収穫 |

枝豆のさやと葉茎を分ける機械 |

特に面白かったのは枝豆。大人の力でも引き抜くのが大変なほどでしたが、みんなで力を合わせてなんとか引き抜きました。その後は脱穀機のような機械を使って、枝豆のさやと葉茎に分ける体験も...。

昼食時には取れたての枝豆をゆでていただき、そのあまりの甘さにびっくり! こんなに甘くて味の濃い枝豆は生まれて初めて食べました。

「土に触れて元気になった」「生産者と話せて良かった」「これからも東都生協の野菜を食べたい」と、参加者は大満足の様子でした。

オリジナルの夏の絵手紙できました

「ひまわり」を題材に絵手紙作り

2014.10.09

題材は「ひまわり」 |

私にもできました |

暑中見舞いに最適 |

まずB5判の画用紙に黄色い絵の具でひまわりの輪郭を描く練習をし、先生の指導を受けながらはがきに描いていきます。

絵の具が乾くまでの間、先生は太極拳も教えてくださるというサービスぶり。家庭でも簡単にできるような動作なのに、不思議と体が軽くなりました。

最後に絵の具が乾いてから、筆ペンで花びらを描き入れます。うまく描くコツは、絵の具で濃く描かず、淡い感じに仕上げることのようです。

一人ひとりオリジナルの絵手紙が出来上がり、参加者は「簡単にできてびっくり」「自分にもできた!」と口々に喜びを語っていました。

無農薬やぶきた茶、茶摘み体験

農薬・化学肥料を使わない栽培が、茶葉の香りとおいしさを引き出します

2014.10.09

茶摘を体験 |

生産者の話になるほどと納得 |

7月上旬は、やぶきた種茶の2番茶葉の新芽収穫時期。紅茶に加工されるこの茶葉を籠を持って摘む姿は、文部省唱歌「茶摘み」の「あかねだすきにすげのかさ~♫」茶娘を連想させます。その中に、黒一点(??)、手摘みをしたいと熱望して参加した男性も混じり、現代風な茶摘み風景となりました。

茶摘みの合間には、農薬無散布の茶葉について「なるほど納得」というお話も聞くことができました。

農薬を使った場合、茶葉に掛けられた薬の被膜で虫は寄り付かず、葉は戦うこともなくのんびり育つ。薬の掛からない葉は、寄ってくる虫と必死で戦わねばならず、たくましく育つ。この違いが味に表れるのだそう。

「薬の有無、茶葉の観察は大切」と勉強になりました。

長崎県で西日本地区の産直産地9団体の視察交流を実施

「がまだすセット」を生産する(農)供給センター長崎など産直産地9団体と交流

2014.10.09

カテゴリ 食と農

若手生産者が車座で熱く語り合いました |

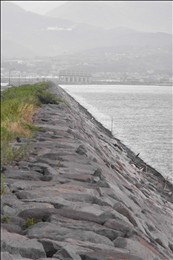

一つ一つ手作業で石を積んだ棚田 |

一番奥が諫早湾潮受堤防の水門 |

がまだす(「がんばる」の意)生産者と交流

同協議会の西日本地区会議・全体会では、まず(農)供給センター長崎が、東都生協の土づくり基金を活用した堆肥センターのこと、部会ごとに目ぞろえを実施していることなど、生産から出荷までを解説。

次に東都生協の齋藤センター長(足立)と原田センター長(国立)が、新世代プロジェクトの取り組みを報告しました。続く「農家のお嫁さんとの交流」では女性同士で意見交換を行い、農業は家事と農作業を両立させるお嫁さんの苦心と工夫で支えられていることが、あらためて分かりました。

島原の風景と諫早干拓

若手生産者が生産する「がまだすセット」(玉ねぎ、じゃがいもなど産直青果4種)を生産する島原半島は、海が近く山が迫った地形に、丁寧に石段が積まれ「棚田」「段々畑」が続く美しい土地。大型農機具が使えず手作業で農業を行う生産者の努力と、石段のメンテナンスの賜物です。しかし、農業の担い手の減少と高齢化で休耕地となった田畑も多く、やがては崩れ、元の山に戻ってしまうそうです。

行程の最後は、諫早干拓地見学。1997年に水門を閉じてから堤防内の乾燥と調整池内の淡水化が進み、上から見ると左右の水の色の違いが分かります。塩が抜け稲作可能になるには20年かかるため水田はいまだになく、堤防内には広大な畑が広がります。潮受堤防としての防災機能や耕作地の確保、水質悪化による漁業被害の問題。二つの風景から日本の農業の課題が見えてきます。

農作業の苦労は多くても、組合員からメッセージが返ってくると、大きな喜びを感じるそうです。誇りを持って生産した農産物を、組合員がきちんと評価することが次の世代につながる力になると強く感じた交流会でした。