すべてのカテゴリ

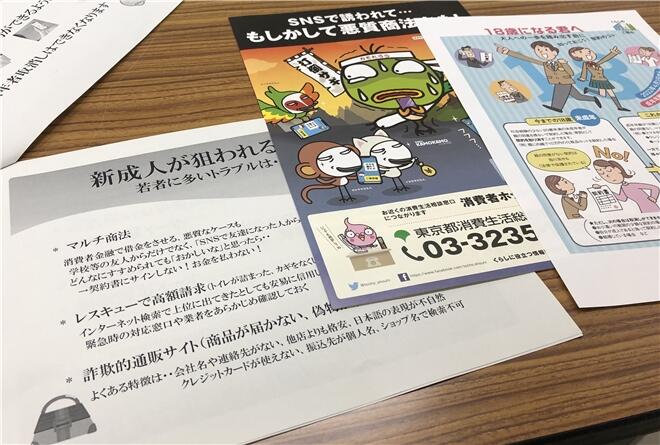

専門家から学ぶ -新成人を狙う悪徳商法の手口-

第3地域委員会主催「悪徳商法学習会」

|

|

「4月から成年年齢が18歳に。何が変わる?」

第3地域委員会は、新成人を狙った悪徳商法に対する学習会を2022年3月10日に開催しました。

講師にお招きした板橋区消費者センター相談員・山崎法子さんは、

「親の同意なく携帯電話・クレジットカードなどの契約ができる一方、取り消しは容易にできない。」

外に出れば悪質業者が甘い誘いで牙をむく。サイトを見ただけで個人情報が抜き取られ、気付かぬうちに契約させられたり...。」

と具体例で分かりやすく解説。

「子どもや孫に今日の話を伝えたい」「あの時の電話はもしかして詐欺?」わなにはまるのは若者だけではないと、みんな肝に銘じました。トラブルに遭遇したら、一人で悩まず地域の消費生活センターへ!

オンライン おしゃべりパーティー

オンラインで商品試食&交流

|

|

2022年2月8日、江東西ブロック委員会は江戸川センターとコラボレーションし、オンラインおしゃべりパーティーを開催しました。

事前に参加者の自宅に、資料と一緒に東都生協の商品(国産有機しょうがを使用した有機ジンジャエール)を届け、当日まで飲まない約束としました。

オンラインパーティーでは、簡単な自己紹介の後、森本センター長おすすめの方法でグラスに注ぎ、画面越しにみんなで乾杯。この時、しょうがの香りたっぷりの初めての味に、皆さんの驚きの表情を見ることができました。

試飲後はセンター長からの商品説明や、参加者の感想を聞く交流タイムが設けられました。

「国産の有機しょうが使用でこの価格は安い」「しょうがの存在感たっぷり! 子どももおいしいと言ってます」など、評判は上々。

また、「会場企画だったら来られなかったが、オンラインだから参加できた。こういう企画があるのを初めて知った」という参加者や、30代~40代のお子さん同伴の参加者も...。

江東西ブロック委員長は「オンライン企画はブロック委員会だけでは難しいけれど、センターと協力したことで開催が可能になりました。会場での商品試食ができない今、離れていても臨場感ある試食会ができて良かった」と喜んでいました。

◆センター長おすすめの飲み方底にたまったジンジャーを浮かせるために、逆さにする感じで軽く振る。中身を見てもらいたいのでグラスに注ぐこと!

サポーターとメーカーをつなぐオンライン交流会

静岡うなぎ漁協・㈱トクスイコーポレーションと交流

焼きには東都国産丸大豆しょうゆを使用 |

2022年2月15日、第2地域委員会はサポーターとメーカーをつなぐオンライン交流会を開催。

地域活動のお手伝いを担うサポーターに東都生協のメーカーを知ってもらうため、静岡うなぎ漁業協同組合・水谷洸喜(こうき)さん、㈱トクスイコーポレーション・塚原充さんとオンラインで交流しました。

指定生産者が大切に育てたうなぎが私たちに届くまでがよく分かり、バーチャル工場見学では香ばしく焼かれるうなぎに思わず喉が鳴りました。

今年度は集会型企画ができず、サポーターの出番もなし。「次は訪問して実際に見たい」と、みんながコロナ禍の終息を願います。空いている時間で無理なく活動のお手伝いができるサポーター、興味のある方はご登録を!!

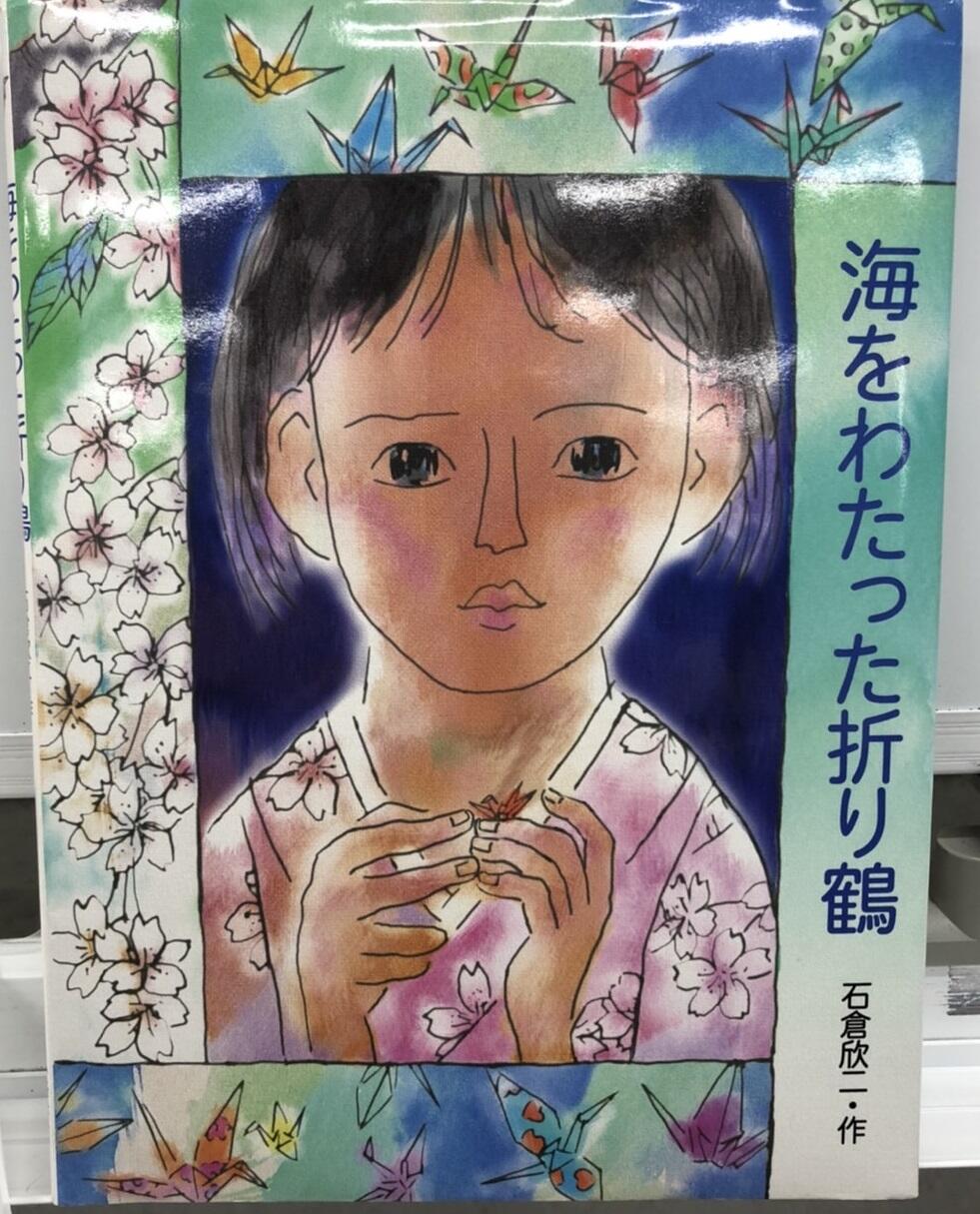

「折り鶴」がなぜ平和の象徴になったのか考えよう!!

絵本の朗読を通じて命の大切さを考える

絵本「海をわたった折り鶴」を朗読 |

プリザーブドフラワー |

2022年2月16日、第7地域委員会は、絵本の朗読会とプリザーブドフラワーアレンジメント講習会を開催。

絵本「海をわたった折り鶴」の朗読では、命の大切さを改めて考える機会となりました。朗読を聞いて、平和への思いを語る人、千羽鶴にまつわるお話を語る人、平和を願い作った折り鶴を見せてくださった参加者もいました。

後半は東都人材バンク・遠藤栄里子さんの指導の下、プリザーブドフラワーアレンジメントに挑戦。

全員同じ材料でも、出来上がりは十人十色。それぞれがオリジナルアレンジを楽しみ、最後に「折り鶴」を飾って完成させました。

※絵本「海をわたった折り鶴」:

平和記念公園「原爆の子の像」(佐々木禎子さん)の兄が、ニューヨーク同時多発テロの犠牲者に、禎子さんが祈りを込めて折った鶴を届けたお話。ブロックのつどいで「ナガノトマト学習会」

㈱ナガノトマトから講師を招き、トマトについて学習

講師の㈱ナガノトマト・上村萌さん |

同社の商品を使ったレシピ本 |

2022年2月21日、第6地域・塚戸ブロック委員会はブロックのつどいで「ナガノトマト学習会」を開催。久しぶりの学習会となりました。

講師は、㈱ナガノトマトの上村萌さん。トマトジュースやケチャップの良さ、そして産地の様子などクイズを交えて楽しく伺いました。

加工用トマトと生食用トマトの違いやルーツ、育て方など、興味を引く内容が多く、参加者からも「商品をこれからも購入して応援したい」との声が多くありました。

ブロックのつどいとして、「今年度の活動と次年度の予定」を報告しました。コロナ禍のため、組合員同士の話し合いなどができなかったのが残念でした。

再生可能エネルギーに関するオンライン学習会を開催

みんな電力から講師を招き、「今、再生可能エネルギーを使う意義」について学習

講師の㈱UPDATER・三宅 成也 専務取締役 |

コンセントは必ず |

みんな電力の生産者 |

電気を選ぶと未来が変わる |

家庭からのCO₂排出内訳 |

みんな電力の電源構成 |

東都生協は2022年2月19日、再生可能エネルギーに関する学習会をオンラインで開催しました。東都生協と再生可能エネルギー事業「顔の見える電力™」で提携する㈱UPDATER[アップデーター、旧みんな電力㈱]の専務取締役・三宅成也(みやけ せいや)氏を講師にお招きしました。組合員など30人が参加しました。

三宅氏はまず自己紹介。1995年より関西電力㈱で原子力部門を担当し、2007年に同社を退社後、2016年から現在の㈱UPDATERに参画。原子力と福島第1原発事故の問題、再生可能エネルギー拡大など、電力調達の課題に取り組んでこられました。「電力需給が逼迫し電気料金が上がる今、再生可能エネルギーの意味について、組合員の皆さんへ分かりやすく伝えたい」と話します。

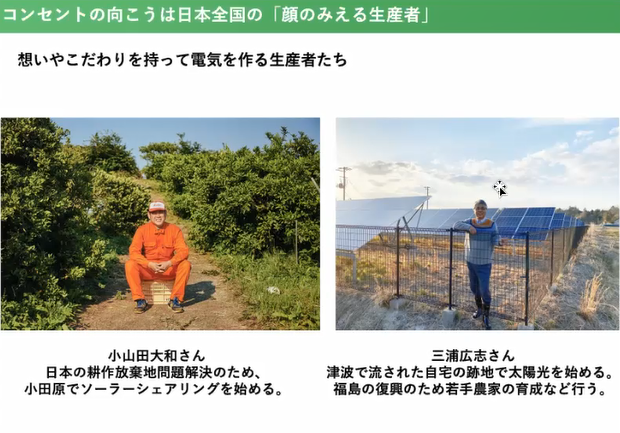

全国の再生可能エネルギー生産者とつながる「顔の見える電力™」

「電気を使うときに、コンセントの向こう側について考えたことはありますか?」―まず三宅氏は問い掛けます。家電製品のスイッチを入れると、その向こうでは必ず発電所が稼働しています。電力は現在、約8割が火力発電由来。「電気はためられないので、何かを動かすと、その向こうで必ず煙(排ガス)が出ている。だからこそ、電気を選んでいただきたい」として、自社の再生可能エネルギー事業「みんな電力」について紹介しました。

野菜の畑でソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)を行う農家や企業、自治体、個人、アーティストなど、再生可能エネルギー生産者は全国各地に存在します。同社では、消費者がそうした電気を選び、利用できるサービス「顔の見える電力™」を展開。「産直産地から野菜を購入する際、生産者のことを知れば、その野菜がおいしく感じられるように、日本全国の発電所とつながり、電力の生産者に思いを馳せることができる仕組みがコンセプト」と話します。

電気代の値上げは化石燃料の高騰が要因

日本国内の発電電力量の2020年度内訳は、約75%が火力発電(石炭・LNG・石油)で、水力8%をはじめ風力・太陽光などの再生可能エネルギーが約21%。2010年度、震災前は約3割を占めていた原子力は東日本大震災で一斉に停止し、今では3.7%。その分を火力発電で補っています。「原発は使用済み燃料の処分問題などで稼働できないが、化石電源をこのまま使い続けるのは、日本、世界にとっても良くない」と三宅氏は指摘します。

一方で、電気料金は一般家庭で2021年から約1,000円以上も値上げされています。これは同年夏以降のコロナ禍からの経済回復、電力需要の増加を受けた化石燃料の値上がりが背景にあります。ガソリン価格の高騰と同様に、天然ガスの価格は4倍も上昇。燃料費が上がると、電力会社は燃料費調整制度を使って電気料金を引き上げることができます。こうした化石燃料の価格高騰を受けて今、再生可能エネルギーが注目されています。

再生可能エネルギーは最も低コストの代替エネルギー

再生可能エネルギーとは、絶えず資源が補充され、枯渇しないエネルギーのこと。使用する以上の速度で自然に再生し、発電時にCO₂を排出しません。太陽光・風力・水力・地熱を利用した発電や、木質・家畜のふん尿などを直接燃焼またはガス化して利用するバイオマス発電などがあります。「再生可能エネルギーは地球に負担を掛けず、化石燃料を代替するもの」と三宅氏は説明します。

一時期、再生可能エネルギーは発電にかかる費用が高いとされていました。これについては、「コストは下がり、卸電力市場価格も右肩下がりの現状にある。2021年に他の電力を追い抜き、今後もさらに安くなる想定。燃料は不要で、設置コストもどんどん下がっており、今や"再エネ=安いエネルギー"が世界の常識。経済合理性が高く、消費者にもありがたい電源になる」と強調します。

原発の根本的な問題点

一方、原発については「原子力が危ないなどと言う以前に、産業として継続が難しい。使用済み燃料が処理できず、捨てさせてくれるところもなく、中間貯蔵施設も作れない現状では、原発を動かすことは無理。高度経済成長の時代に、私たちも恩恵に与ったことは否定できないが、このままでは膨大な国民負担も発生し、撤退を決断しなければならない時期に来ている」と話します。

「原子力に戻るよりも、再生可能エネルギーには開発の余地が大きく、長期的に見ても絶対良い」として、再生可能エネルギーへの置き換えをきちんと進め、消費者自らが投資した電気を使い、自分のくらしを守るために自分で電気を選ぶ「エネルギーの民主化」が重要との認識を示し、消費者の協力の下で「安心して電気を使える仕組みを私たちの手で作っていきたい」と語りました。

温暖化を防ぐためには再生可能エネルギー選択が必要

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告では、このまま何も対策しないで生活を続けると、今世紀末には世界の気温は4.8度上昇するとしています。気温上昇を1.5度以下に抑えるために、温室効果ガス排出量を2030年までに2010年に比べ約45%削減し、2050年前後に実質ゼロにする必要があることを示唆しています。

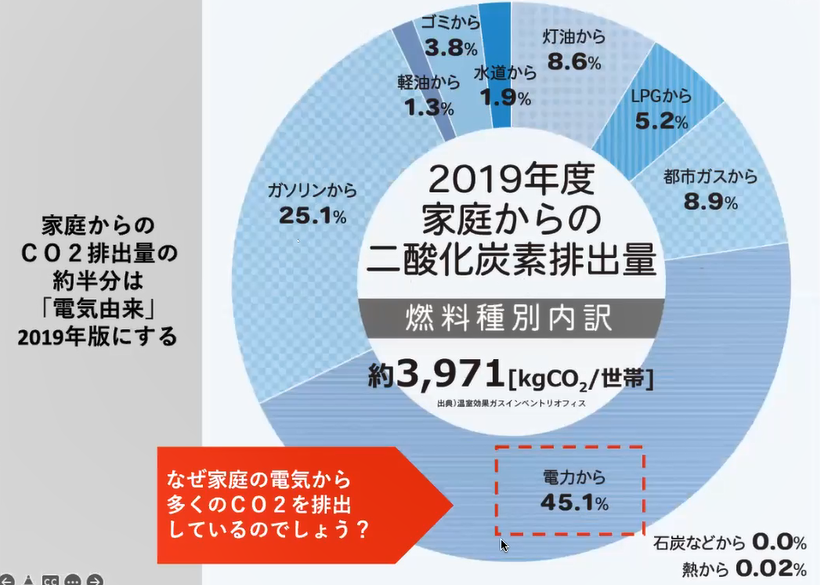

「1家庭1日当たり、サッカーボール1,088個分のCO₂を排出し、排出するCO₂は電力由来が45%を占める。これを再生可能エネルギーに置き換えることで、CO₂排出を半分程度に抑えることができる」と三宅氏は提起します。

石炭火力でも「実質再エネ」となる問題点

国内の再生可能エネルギーは、FIT制度によって急速に拡大。電力供給の仕組みは、電力会社が電気を仕入れる際、再生可能エネルギー電源でも環境価値をいったん引き剥がし、電気と分けて取引する制度になっています。この引き剥がした環境価値を買い戻す仕組みが「非化石証書」。電気は何でも良く、石炭火力でも環境価値を付ければ「再エネ」となり、これを「実質再エネ」と呼びます。

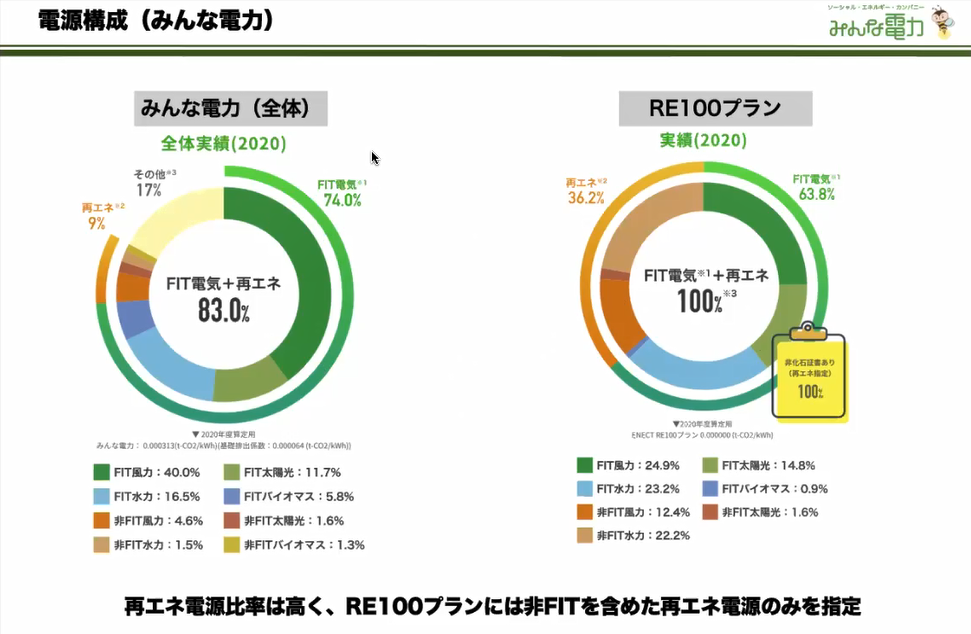

「再生可能エネルギーは、①水力100% ②再エネ100%(FIT) ③ゼロエミッション(非化石)の3種類に大きく分かれるが、中身が重要」として、三宅氏はお金の流れを解説。「みんな電力も該当する②は、生産・流通の履歴が明確で、行き先は発電事業者。①は大手電力で、水力発電所に行くかどうかは不明 ③は表示ルール上は実質再エネ。石炭火力などが含まれた"毒まんじゅう"で、再エネを購入したつもりが石炭火力などに行ってしまう」と指摘します。

みんな電力の特徴

みんな電力では、全国400カ所以上のさまざまな電力生産者と提携し、「生産者の顔が見える」ことが特徴。契約すると、応援したい発電所に月々の電気料金から100円を寄付できます。再生可能エネルギー生産者を応援する仕組みです。「私たちのポリシーとして、山林を切り開いて太陽光発電施設を作るような、環境に負荷をかけている発電所とは取り組まない」と三宅氏は話します。

続いて、検針票について解説。電気料金は基本料金と1段料金~3段料金に分かれ、電気をたくさん使えば使うほど単価が上がっていく「規制料金」の仕組みになっています。これに過去3カ月の燃料価格に応じて変動する「燃料費調整」、再生可能エネルギーを増やすための基金「再エネ発電賦課金」などが加えたものが毎月の請求額です。

「みんな電力は、大手電力会社と料金体系は同じでも、大手電力の従来プランにおける1段料金~3段料金をいずれも下回り、全体で1%~10%安くなるように設定(※)。少しでも消費者の皆さんの負担を減らして入りやすく、比較しやすくした」とし、「FIT(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)電気(※)は燃料価格と連動した卸市場価格で仕入れざるを得ず、燃料費調整が必要」との事情を説明しました。

大手電力会社から切り替えた際の供給不安については、「大手電力の送電線を使って供給しているため、例えば悪天候で電力供給が不安定になってもバックアップの仕組みがある。停電した時の復旧スピードも大手電力と変わらない」と説明。FIT電気60%、補助のない非FIT電気40%で、CO₂排出ゼロの再生可能エネルギー100%(※)にする東都生協組合員向けプランをアピールしました。

参加した組合員から東都生協の産直産地との取引の可能性について聞かれると、「有機農業は収量が少なくコストが掛かり、利益も少ない。私たちは農家さんが農業とソーラーシェアリングに一緒に取り組みながら、消費者が農産物と併せて電気を購入できる仕組み作りをしている。東都生協の取引産地の紹介があればつないでいきたい」と応じ、「農家さんに声掛けすると農地の有効活用を希望するケースも多く、農業従事者の高齢化問題にも貢献していきたい」としました。

東都生協は、脱原発・脱炭素を推進するため、電力生産者の顔が見える再生可能エネルギー100%のみんな電力の利用促進をはじめ、再生可能エネルギーへの転換を進めます。エネルギーに関する学習会の開催など、くらしの在り方を見直し、生産と消費を結ぶ東都生協として、組合員・生産者・職員が協同して、安心して暮らせる持続可能な社会の実現に向けて行動していきます。

※詳しくはみんな電力のWebページ(https://minden.co.jp/personal/)をご確認ください。

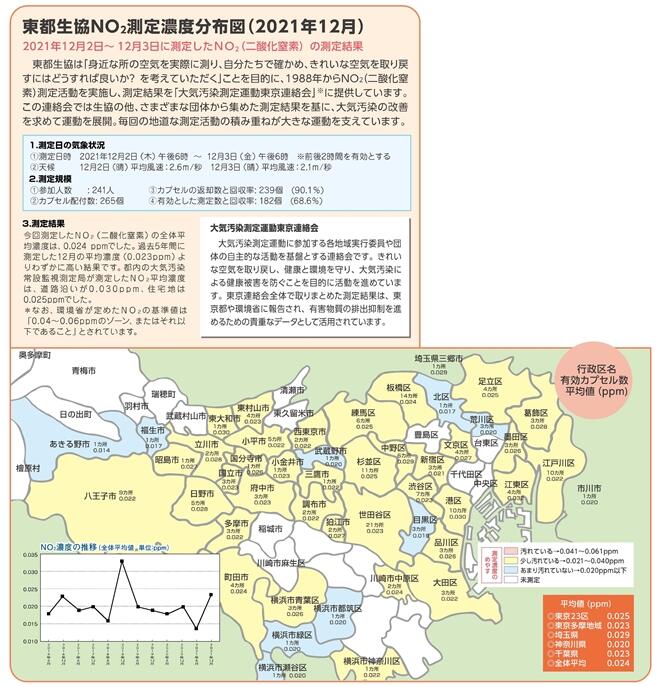

2021年12月のNO₂測定結果

東都生協組合員による二酸化窒素(NO₂)測定活動

| 地図をクリックすると拡大します |

年に2回、同じ場所で測定をし、空気の汚れを知ることで、きれいな空気を取り戻すにはどうすればよいか考えるきっかけにしていただくことなどを目的としています。

■2021年12月の測定結果は以下の通りでした。

1.測定日の気象状況

①測定日時

・2021年12月2日(木) 午後6時 ~ 2021年12月3日(金) 午後6時 ※前後2時間を有効とする>

②天候

・12月2日(晴)平均風速:2.6m/秒、12月3日(晴)平均風速:2.1m/秒

2.測定規模

①参加人数:241人

②測定カプセル配付数:265個

③カプセルの返却数と回収率:239個(90.1%)

④有効とした測定数と回収率:182個(68.6%)

人の健康に悪影響を与える汚染物質として、イオウ酸化物(SOx)、一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx)、炭化水素、浮遊粒子状物質(SPM、PM2.5)などが知られています。これらの汚染物質は主に自動車から出る排気ガスが原因です。

東都生協は、組合員が身近な所の空気の汚れを実際に測って確かめ、きれいな空気を取り戻すにはどうすれば良いかを考えていただくことなどを目的に、1988年から二酸化窒素(NO₂)測定活動を実施しています。

測定結果は「大気汚染測定運動東京連絡会」に提供。同連絡会では、生協の他さまざまな団体から集めた測定結果を基に、大気汚染の改善を求めて運動を展開しています。毎回の地道な測定活動の積み重ねが、こうした大きな運動を支えています。

「有機農業」で地球も私たちも元気に! 有機農家学習会

第9地域・オンライン「有機栽培農家学習会」

講師は東都生協商品部職員 |

|

2021年12月17日、第9地域委員会は商品部・本間職員と吉澤職員による有機農業についてのオンライン講座を開催。

東都生協の栽培区分表示「東都みのり」や「有機」「無無」の違いについて、また産直有機栽培農家「北海道有機農業協同組合」「グッドファーム」「JAやさと」「福岡自然農園」など産地についても学習しました。

東都生協の農産物は「いつ」「どこで」「誰が」「どのように」作ったかが明確で、市販品とは安心感が違うことを改めて実感。今後も商品の安全性を守るために、生産者・職員・組合員一丸となって積極的に取り組み続ける生協でありたいと思いました。

プロから学ぶお掃除テクニック

第8地域・鶴川ブロックお掃除学習会

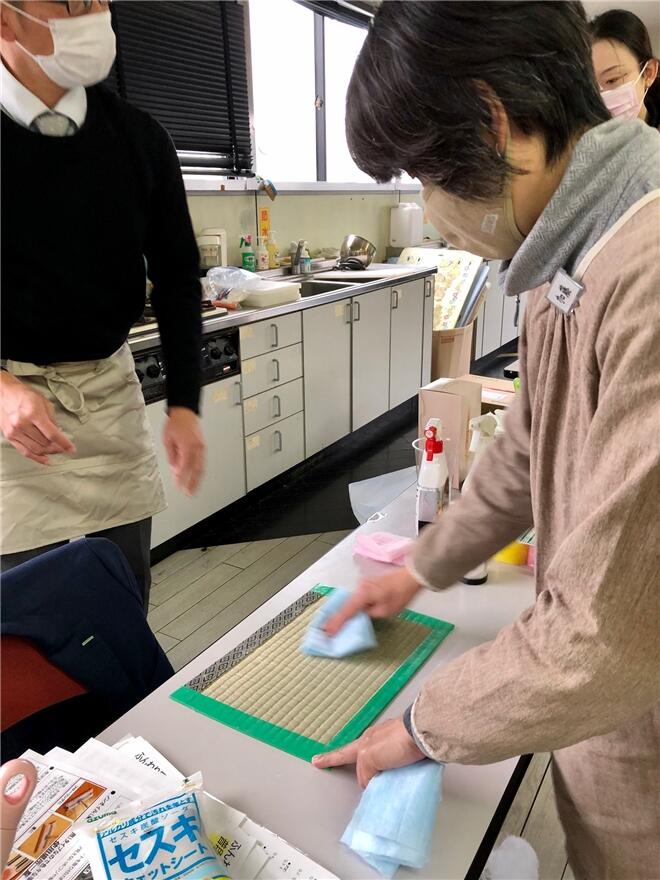

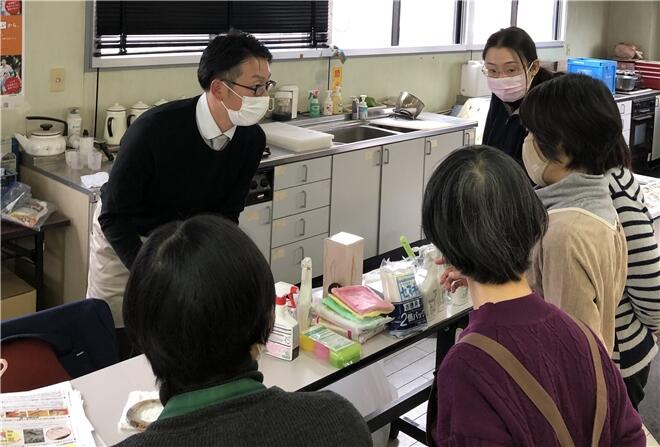

さっと一拭き、あら不思議! |

|

2021年12月14日、鶴川ブロック委員会はアズマ工業㈱から太田駿吾さんを講師に招き、簡単にできるお掃除学習会を開催。

掃除のコツは、まず物を片付けること。そのためには物を減らし(頭が痛い) 、高い所から低い所への順序でスタート...。基本的なことなのに妙に納得してしまいます。

実際に洗剤やクロスを使っての掃除法には歓声が! 年末の大掃除も大切ですが、普段の手入れでいかに掃除がラクになるかがよく分かりました。参加者は「みんな困っているところは同じなんだ」と気持ちも洗われ、お掃除上手になれたようです。

世界中の子どもを笑顔に!ユニセフ親子学習会

第7地域「世界の水と衛生」について親子で学習

講師の山本さん |

「うわー、重いっ!」 |

第7地域委員会は2021年12月12日、ユニセフ親子学習会を開催。

5歳までに命を落としてしまう子どもは世界に年間530万人! 安全な水を使えない環境が大きな要因です。

「水と衛生」について、神奈川県ユニセフ協会・山本陽子さんに学びました。

1日のほとんどを水汲みに費やす13歳の少女や、厳しいくらしを強いられている子たちの現実を知り、また、世界をより良くするために自分にできる行動ミッションを3つ決めました。「将来ユニセフのような活動に参加したい」との感想がうれしい収穫でした。