くらし

年度末のリラックス企画で、身体も心も軽やか

東都人材バンクの講師を招き健康ヨーガ教室を開催

姿勢が矯正された感じ |

真剣に自分の体と向き合う |

年度末はいつも体を動かす企画を実施していますが、今回は東都人材バンクの大和香要子さんに講師を依頼。先生自身が経験した「病気とヨガとの出会い」などの話を交えた丁寧な指導の下、参加者は真剣に自分の体と向き合いました。

「腕を動かすときは肩甲骨を、歩くときには骨盤を意識する」という説明も分かりやすく、テレビを見ながらできるマッサージ、正しい立ち方のポイントなど、普段の生活に簡単に取り入れられる内容が大好評でした。

「驚くほど身体が軽くなった」「姿勢が矯正された感じがする」と参加者。主催者も「講師の方が素敵。東都人材バンクという仕組みはとても良いです。身体が軽くなると心も軽くなりますね」と大満足の時間を過ごせたようです。

直下型地震から家族を守る防災学習会を開催

東京災害ボランティアネットワーク・福田伸章さんが講演

自分のいのちは自分で守ろう |

「安心米」 |

東都生協は2015年2月21日、「直下型地震から家族を守るために」と題した防災学習会を開催。

東日本大震災から4年、今後30年間に震度6弱以上の地震の確率は60%~70%(政府・地震調査研究推進本部)といわれ、首都圏に直下型地震が起きた時の心構えは誰にとっても必要です。

大切な人や自分自身を守るために、防災・減災について日頃の備えを考え、効率的な防災食の備え「ローリングストック」を学び、防災食の試食も行いました。

講師の東京災害ボランティアネットワーク(※)・福田伸章さんの講演は、東日本大震災直後に支援に入られた経験や、20年前の阪神大震災など幅広いデータと実例に基づいた分かりやすいお話でした。

「自宅にいる時に地震災害が起こってしまったら、その直後どのような行動をとりますか?」という質問に、参加者から「火を消す」「出口を確保する」などさまざまな答えがありました。しかし、「まず頭も守る」が大切と阪神・淡路大震災の地震直後の写真を事例にしながら説明されました。寝室には懐中電灯・ホイッスル(救援を呼ぶため)・厚底スリッパ(足元が危険なため)を最低限備えておくとよいそうです。

福田伸章さんがいちばん強くおっしゃっていたことが「災害時は誰かに助けてもらうのではなく、動ける自分たちは助ける立場にならなければならない」ということ。

参加者の感想から「自分のいのちは自分で守ろう」「自分たちのまちは必ず自分たちで守ろう」と強く意識付けされたことが伺えました。くらしを守るためには、災害への備えは常にアンテナを張って情報をキャッチしましょう。

※東京災害ボランティアネットワーク:阪神・淡路大震災を契機に設立され、東日本大震災・台風第26号伊豆大島土石流災害など現地で支援。首都圏の大災害への具体的な対応を検討し、住民の防災意識を高める活動を実施しています。

自分の基準を持って、スリムな生活を!

今の「私基準」を決めて、スリム&シンプルな暮らしを

環境カウンセラー・二木玲子さん |

|

「生→今→死」の過程で、何も持たないところから始まり、物が増え、最後は何も持っていけない...これは間違いなく人生の決められたルールです。

講座では、物を選択する基準・買う基準を持って、物に囲まれたくらしを見つめ直し、スリムな生活を送ることを推奨。

すぐに実行に移せること、今後役立つことなど、考えさせられることの多い意義ある時間でした。迷う物・残す物・捨てる物など、「MOGMOG」2015年5月号特集(p.3~)も参考にして、過去の思いではなく、今の「私基準」を決めて、くらしの整理を進めてみてはかがでしょうか。

肌にも環境にも優しい石けん

ミヨシ石鹸㈱との学習交流会報告

ミヨシ石鹸㈱の方に教わりながら |

まず、石けんの汚れ落としの仕組みや、洗剤との違いについて学習。合成洗剤は繊維の油まで取るのでゴワゴワになり、柔軟剤が必要になります。石けんは適度な油分を残すのでふんわり仕上がり、柔軟剤は不要でお財布にも優しいとのこと。

「石けんかすはどう防ぐか」の疑問には、「小さじ1杯ぐらいのクエン酸か酢を入れて中和すると良い」と教えていただいてすっきり!

その後は、容器に重曹1カップとクエン酸一つまみを入れ「ミヨシ食器洗い石けん」を加え、ペースト状にしてクリームクレンザーを作製。参加者は、「肌にも環境にも優しい石けんをもっと使っていきたい」と、石けんをより身近に感じる機会になりました。

オリジナルの夏の絵手紙できました

「ひまわり」を題材に絵手紙作り

題材は「ひまわり」 |

私にもできました |

暑中見舞いに最適 |

まずB5判の画用紙に黄色い絵の具でひまわりの輪郭を描く練習をし、先生の指導を受けながらはがきに描いていきます。

絵の具が乾くまでの間、先生は太極拳も教えてくださるというサービスぶり。家庭でも簡単にできるような動作なのに、不思議と体が軽くなりました。

最後に絵の具が乾いてから、筆ペンで花びらを描き入れます。うまく描くコツは、絵の具で濃く描かず、淡い感じに仕上げることのようです。

一人ひとりオリジナルの絵手紙が出来上がり、参加者は「簡単にできてびっくり」「自分にもできた!」と口々に喜びを語っていました。

お母さんも赤ちゃんも癒されるひととき

第6地域委員会が「とーと親子カフェ」をさんぼんすぎセンターで開催しました。

赤ちゃんはすっかりリラックス! |

わらべ歌を歌いながらオイルマッサージをするというユニークなものです。お母さんは語り掛けるように歌いながら、赤ちゃんの足からマッサージ。終わる頃には、赤ちゃんはお母さんの腕の中で眠ってしまいました。

後半は、「東都有明産焼海苔(特上)」「東都中華ちまき」「東都きぬ豆腐」「東都乳酸菌飲料」など8品の他、「東都トマトケチャップ」「東都みそ」「国産丸大豆しょうゆ」も試食。

参加者からは「わらべ歌とマッサージのコラボが新鮮。家でも実践したい」「『わたしのこだわり』は、どれもおいしい。買い支えたい」という声が聞かれました。育児の疲れが癒されるひとときでした。

メイクで美しく変身!

メイクの講習会を開催しました

組合員モデルにメイクを施します |

まずは、専用機で肌の状態をチェック。ワイワイガヤガヤ、大いに盛り上がりました。講師の野口記益子さんが組合員モデルにメイクを施し、そのポイントを聞きながら各自行いました。

終わった後はみんなその仕上がりにびっくり! 化粧品の使い方で仕上がりが変わることが実感できたようでした。

「コープ化粧品は組合員の声から生まれました」という講師の言葉から始まった交流タイムでは、さまざまな要望や感想が寄せられ、化粧品に対する関心の高さが感じられました。

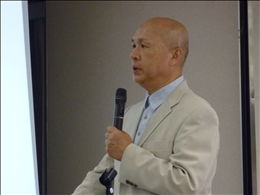

野口邦和氏を講師に放射能学習会を開催しました

東京電力福島第一原発事故の最新の状況とその影響、対策について学びました

講師は放射線防護学の第一人者・野口邦和氏 |

客観的な資料を基に分かりやすく説明 |

質問にも丁寧にお答えいただきました |

はじめに安全・品質管理部職員があいさつ。「東日本大震災は私たちのくらしに大きな影響を与え、大津波で炉心溶融した原発により深刻な事故が発生した。原発事故は収束からはほど遠いが、幸いなことに東都生協の食品から放射性物質はほとんど検出されなくなった」と事故後から継続している残留放射能検査の状況を報告しました。

登壇した野口氏は、はじめに放射能の基礎を解説。「放射能」はある原子がひとりでに別の種類の原子に変わる性質をいいます。1秒間に変化する原子の数から強さを表す単位が「ベクレル(記号:Bq)」。「半減期」は原子数が半分になるまでの時間で、種類によって決まっています。野口氏はこの減り方を、「風呂桶理論」で説明しました。水を張った風呂の栓を抜くと、はじめは圧力で勢いよく排水しても、水が少なくなるにつれ徐々に出方が弱まっていく様子に例えたものです。

放射性原子は、半減期の10倍の時間がたつと原子数(=放射線の強さ)は約千分の一になります。半減期が約8日の放射性ヨウ素131は約80日でほぼ消滅する一方、半減期が約30年の長い放射性セシウム137は長く環境中にとどまり、長く影響し続けます。そこで、人体への影響を正しく評価するために、被ばく線量の単位として「シーベルト(記号:Sv)」が使われます。

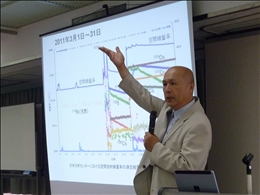

福島第一原発事故の概要

続いて野口氏は福島第一原発事故の概要を説明。炉心溶融で放出したヨウ素、セシウム、テルルなどの放射性物質は、事故後の風や雨で一気に拡散しました。その7~8割は海洋に降下。陸上が汚染されたチェルノブイリ原発事故と大きく異なる点です。観測データから「事故由来のセシウムは残存する一方、半減期の短いヨウ素やテルルはほぼ消滅した」として、今後は食品中のセシウム対策や、福島県では人の暮らす街中を優先しての除染が重要になることを強調しました。

一方、ストロンチウムについても言及。福島第一事故由来のストロンチウム90は、セシウム137の濃度に対して約2~3千分の1の割合で放出され、セシウムのような揮発性元素ではないことから事故現場を中心に沈着していると考えられています。しかし事故前の2010年、全国48箇所の土壌を観測したデータから、すでにストロンチウムが一定の濃度で分布していたことを指摘します。

福島第一事故後のデータと比較し、「現在検出されるストロンチウムのほとんどは過去の核実験やチェルノブイリ事故由来。セシウム濃度が1㎡あたり数十万ベクレル以下の地点であれば、ストロンチウムの濃度は問題にならないレベル」とし、「今後は、迅速性・信頼性を重視して、セシウムをしっかり検査していくことが重要」と結論づけました。

依然として事故状態

続いて野口氏は原発事故の最新の状況を解説。事故炉の状態は、循環冷却システムによりおよそ25~35度に保たれ、放出される放射性セシウムも事故当初の約8千万分の1にまで減少しているといわれます。最近では原子炉建屋内の汚染された粉じんが、がれき処理などの際に再浮遊し、拡散することも起きています。

深刻なのが汚染水対策。炉心溶融で溶けた燃料の一部は原子炉圧力容器を抜け落ち、格納容器にまで漏れているとされます。地下水が壊れた原子炉建屋に流入し、建屋地下の高濃度汚染水と混合し汚染水が増え続けているのです。汚染水の総量は60万トンに達する一方、汚染水漏れが相次ぎ、汚染水処理施設「ALPS」も安定稼働しないなど、依然として事故状態にあり、政府が計画する30~40年後の廃炉は容易でない概要が説明されました。

汚染水は福島原発港湾内を通じて外洋にも漏れ出していますが、水産物の汚染が拡大している状況にはないことも説明。水産物について放射性セシウムの基準値超えは、福島県内で1%台、県外ではさらに低く小数点以下で推移していることを、事故後の検査データから示しました。

特にタコ、イカ、貝などは検出限界以下。無脊椎動物は体内に放射能を溜め込む体内機能が無いため、放射性セシウム濃度が魚類に比べて低い傾向にあることが知られています。一方アイナメ、シロメバルなどの底魚や、生物学的半減期が海水魚に比べ長い淡水魚は、生息環境によってはセシウム濃度が下がりにくい傾向にあります。

今後は食品中のセシウム対策が焦点

空間線量率も、半減期や降雨による流出、除染などで低下傾向にありますが、側溝、雨樋下など溜まりやすい場所を調査し、必要に応じて除染していく必要があります。現在では水や空気の放射性セシウム濃度は検出限界以下になっており、内部被ばくを防ぐため食品からの放射性セシウム摂取に気を付ける必要があると述べました。

野口氏は、体内のセシウム測定に有効な「ホールボディカウンター」による検査データを示しました。南相馬市内の病院が子どもを対象に行った調査では、2012年10月以降のデータでは100%が検出限界以下になっていることを紹介。「日本ではかえって、地産地消の文化が薄れ世界中から食料を輸入していること、流通機構が高度に発達していること、また検査体制が徹底していることなどから、チェルノブイリ原発事故の場合と比較しても、内部被ばく線量が抑えられている」と指摘しました。

この他、実際に食べている食物から内部被ばく線量を測定する「陰膳方式」による調査結果も報告。対象家族に食事を1食分、余分に食事を作ってもらい、数日分を分析して年間の被ばく線量を測定するという方法です。2012年1月には、この方法で一人当たり1日3食合計4Bq、0.023mSv/年と、国の基準(1mSv/年)を大幅に下回る結果が報道されたことを紹介しました。併せて事故由来ではない、天然由来のカリウム40の摂取も少なくないことも指摘しました。

放射性セシウムは、年間1mSvを超えないように、一般食品100Bq/kg、飲料水10Bq/kgなど食品ごとに基準値が設定されています。野口氏は「セシウムは体内に取り込まれると、イオンの状態で脂肪や骨以外に分布し、全身に影響するが、多くは尿として排出される」として、先の「風呂桶理論」の例を出し、「体内に入る量をできるだけ抑え、低い平衡状態を保つことが重要」と話しました。

内部被ばくを防ぐために

野口氏は、内部被ばく線量を下げるために私たちにできることとして、①行政にはしっかり検査させること ②自分で食品中の放射能濃度を確かめ、選んで食べること ③自家栽培の農産物は行政に測定してもらうか、行政の測定データなどから総合的に判断すること―の3点を挙げました。放射能の値が比較的高いのは、きのこ・山菜、淡水魚、福島県沖の底魚、同じく福島県産の鳥獣類の肉、大豆などですが、既に行政から出荷制限などの措置が取られ、流通していないのが現状です。

最後に野口氏は放射性セシウムの基準値そのものについても言及。基準値が設定された設定の前提条件、検査体制や汚染の実態を引き続き検証していくことの重要性を指摘し、講演を締めくくりました。

続いて質疑応答。参加者からの毎日食べている、きのこ、海藻類の汚染状況への質問に対しては、きのこは「生産条件によって検査結果が変わるので、実際に購入された品目について、東都生協の残留放射能検査などを参考に判断してほしい」としました。海藻については、「海水の濃度にもよるが、現状では1Bq/kgよりはるかに低く、福島原発の港湾に一番近い外洋のセシウム濃度でも基準の1/100程度で推移している」と説明。「併せて各県の検査結果も水産庁ホームページを参考にしてほしい」と応じました。

「原子力発電所の設置状況」についての質問には、「沖縄以外の全国にあるが、逃げる必要がある施設を作ってはいけない」「極力再稼働させないために、地元の人を中心に政府と議論していくことが重要」との考え方を示しました。プルトニウムに関する質問には、「80km圏内の土壌測定データからは、避難区域で福島原発事故由来のプルトニウムも見つかっているが、濃度は事故以前の核実験由来のものと同じレベル」として、問題になる状況にはないことを説明しました。

野口先生のお話で、放射能に関する基礎と、事故とその影響、くらしの中での具体的な対処や考え方について学ぶことができました。原発事故から3年半が過ぎようとしている今も、汚染水漏れなど事故収束のめどは立っていません。食品の放射能汚染の実態も、消費者にとって分かりにくくなっているのが現状です。東都生協は今後も、取扱商品の放射能検査と検査結果の公開を続けていきます。また今回のような放射能学習会を通じ、くらしに役立つ情報提供をしていけるように取り組んでいきます。

母の日に向けて

東都人材バンク講師から「くらしを楽しむラッピング」を学びました

3種類のラッピングはどれも |

今回は、箱をきれいなピンクの紙で包み、表にカーネーションを挟んでおしゃれに見えるラッピング、花柄の紙とピンクの紙でリバーシブルに見える包み方など3種類にトライ。

何げない包み方がかわいくて、皆さん、出来上がった作品を自画自賛。仕上げに使うリボンの結び方も学び、最後の質疑の時間では、「ワインやペットボトルを風呂敷やバンダナで包むラッピングを学びたい」との声もありました。

オンリーワンの作品に大満足 大変だったけど楽しかった!!

プリザーブドフラワーのミニブーケ作りを開催

仕上がりに参加者は満面の笑み |

|

バラの茎にワイヤーを通し、花びらを1枚1枚丁寧に剥がし、ふくらみをもたせながらまた一枚ずつ貼り付けるという気の遠くなる作業が続きました。

花びらの開き具合や色などで印象が大きく変わるのにびっくりしながらも、出来上がりを手にした参加者は「大変だったけど楽しかった」と満面の笑み。

ティータイムは職員も参加して商品や趣味の話で盛り上がり、また、とーと会・サークルの説明では参加者から「ぜひやってみたい」と即、手が挙がるなど、活気ある場となりました。

地域委員会では、今後もさまざまな企画が目白押し。

ぜひ参加してみてください。そして、仲間づくりの輪がどんどん広がるとーと会・サークルを立ち上げてみませんか。