くらし

ステキなハーバリウムボールペン

2019年10月2日 石神井ブロック委員会

ボールペンの持ち手の中に、 |

最後にハーバリウムオイルを |

完成した私カラーのハーバリウム |

細い針金を使って花を入れていくのは至難の技! 色やバランスを考え、最後にハーバリウムオイルを入れて完成です。作品は個性豊かなものばかり。オンリーワンの作品に、みんな大満足の一日でした。

※ハーバリウム(herbarium):植物標本のこと

まずは身の安全を! 地震対策まる分かり講座

2019年10月8日 第7地域委員会「地震対策学習会」

水とお湯で「安心米」を作り、比べて |

頭と目の守り方を一緒に実践。 |

被災画像のスライドでは、あらためて災害の怖さを実感。身の守り方・自宅避難ができる備え方・役立つ防災用品の紹介も具体的でよく分かりました。

日々更新される災害対策の情報を得て、日頃から備えねなければ...。質疑応答では、ペット対策や、避難所の大変さなど話は尽きませんでした。

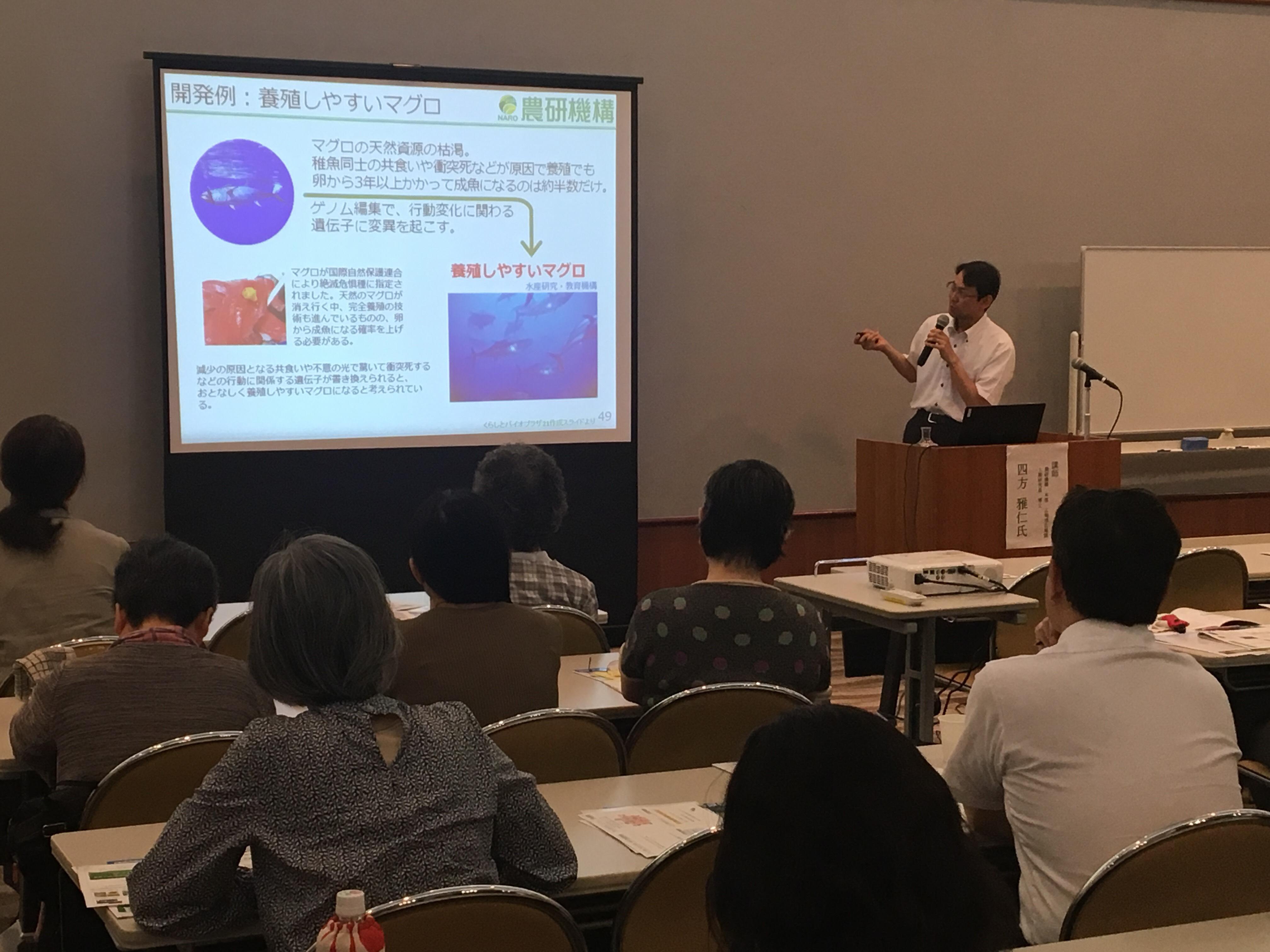

河田昌東さんを講師にゲノム編集技術に関する学習会を開催しました

分子生物学者・河田昌東先生による「ゲノム編集技術に関する基礎学習」報告

分子生物学者で遺伝子組換え食品を |

スライドを使って分かりやすく解説 |

会場からは数多くの質問がありました |

河田さんは、「遺伝子組換え食品を考える中部の会」代表で、原子力災害の被災者救援などの活動もされています。名古屋大学で遺伝子の基礎研究をしていた1996年、世界で初めて遺伝子組換え大豆が商品化されたことが、遺伝子組換え問題に関わるきっかけとなりました。分子生物学の学術用語や基礎概念を平易な表現に置き換え、スライドを使って分かりやすく解説しました。

遺伝子の総体を表す「ゲノム」。これを人為的に壊したり入れ替えたりして食料や医療に役立てようとするのがゲノム編集技術です。標的遺伝子を自在に切断できる"遺伝子のはさみ"「CRISPR-Cas9(クリスパーキャスナイン)」が開発されたことで、世界で研究が急速に広がっています。

はじめに河田さんは、筋肉量を増やした「マッスル真鯛」、成長ホルモン抑制遺伝子を壊して太らせた「マッチョ豚」などゲノム編集技術を応用した品種開発、病気の治療、ヒト受精卵を操作する研究など、国内外の情勢を紹介。日本政府は2018年、ゲノム編集を成長戦略として位置付け、2019年には安全性審査や表示などの規制を行わず、事実上"野放し"とすることを早くも決定しました。

これに対して河田さんは、ゲノム編集技術が持つさまざまな未解決の問題について解説。標的外の遺伝子を傷つけてしまう「オフターゲット」や、免疫反応(アレルギー)や発がん性などゲノム編集酵素(CRISPR-Cas9)が持つ問題のほか、ゲノム編集にウイルスや細菌、外来生物の遺伝子や抗生物質耐性遺伝子などの外来遺伝子を使用することなど数多くの問題を指摘し、「技術的には従来の遺伝子組換えとあまり変わらない」「標的遺伝子以外の他の宿主遺伝子に対する影響を調べる必要がある」「食品の場合は表示義務が必要」との考えを示しました。

また、ヒトの遺伝病治療や臓器移植を目的としたゲノム編集について、生命倫理の問題に言及。皮膚から卵細胞を作り出すiPS技術を使うと、同一遺伝子を持つ人が多数作れるようになること、雌×雌の「同性婚マウス」から生殖能力のある子どもが誕生したこと、ラットの膵臓、心臓、眼、鼻、脊髄などを持ったマウス(キメラマウス)が誕生したことなどを紹介。生殖細胞のゲノム編集が種の保存を脅かす危険性、編集した遺伝子が子孫に伝えられ、社会のニーズによって生命が左右される生命倫理上の問題点を指摘しました。

最後に、CRISPR-Cas9を開発した研究者の「これは遺伝病の治療に使えると同時に、生物兵器の道具にもなる」「国際基準を作るべき」との言葉を紹介し、原子核を操作する中性子技術と核兵器や原子力発電との関係への類似性を説明。数十億年にわたる進化を経た生命の根幹となる遺伝子を人間の欲望のために利用することの問題点を示し、「環境・生態系に対する影響とヒトゲノムの編集には生命倫理の観点からの規制が必要」「専門家だけでなく一般市民を巻き込んだ国際的な規制が必要」と締めくくりました。

東都生協はゲノム編集食品について、日本政府に対し「消費者が理解できる情報提供と説明の徹底」「消費者が適確に選択できる環境や条件づくり」「国の管理・監督責任の明確化と消費者の不安や懸念に応える仕組み作り」を要請しています。

ゲノム編集技術は、消費者が健康な暮らしを営む上で根底となる食の分野を含む問題として重く受け止め、引き続き学習会の開催などに取り組んでまいります。

>>当日の講演要旨(pdf)

学習会「ゲノム編集 最新の品種改良技術の現状を知る」を開催しました

最新の品種改良技術であるゲノム編集について学習

講師の四方 雅仁さん |

学習会の様子 |

品種改良(育種)には、性質の異なる品種を交配し目的の性質のものを作る「交配育種」、突然変異で遺伝子を書き換える「突然変育種」、遺伝子組換えで新たな性質を付与する「遺伝子組換え育種」、遺伝子を狙い撃ちし、変異を起こさせる「ゲノム編集育種」があります。ゲノム編集は、品種改良技術の1つであり、突然変異育種を効率化させたものです。

ゲノム編集は、もともとある遺伝子を狙って変異を起こすことが可能です。ゲノム編集技術で生じる変異は自然界でも起こり得ることで、今までの突然変異での変化との差を見出すことはできず、科学的な検証もできません。ゲノム編集で育種が進められている例として、超多収イネや、芽の毒素産生量を減らしたジャガイモなどがあります。

遺伝子組換えによる育種との違いは、その生物が本来持つ遺伝子に変異を起こすゲノム編集に対し、遺伝子組換えは、遺伝子を加えることで、その生物が本来持っていない新しい性質を足すという点です。

ゲノム編集という新しい技術を利用していくためには、正しい情報を得た上で、消費者、生産者、企業などがさまざまな視点から議論することが必要です。そのため今回のような講演会で情報提供を行ったり、厚生労働省、農林水産省、消費者庁が主催で消費者や事業者などとの意見交換会を行ったりしています。

四方氏のお話を受け、最後に東都生協の野地専務理事は「私たち消費者にとっては、何を選ぶかがリスクへの抵抗手段」とし「東都生協が厚生労働省に提出した意見書の通り、ゲノム編集食品については、確実な表示を行い、それを基に個人個人が選択できることが最低限必要」と締めくくりました。

- <参加者の声>

- ゲノム編集できる作物をいろいろ紹介してもらえて良かった。ゲノム編集には不安なこともあるので、少なくとも表示をしてほしいと政府に要望したい。

- ゲノム編集への参加者からの不安の声はもっともだと思います。一方、気候変動など世界規模で見た食料難を考えると、新技術を全否定はできないと思います。なので、表示によって消費者が選べるようになることを切に希望します。

- 遺伝子組換えとの違いが分かり、突然変異と同じだということですが、新しい技術については、しばらく年月をかけて経過を見ることも必要だと思う。

- 説明はとても分かりやすかった。良いか悪いかは別とすれば理解はできました。科学的なところでは、きちんとされていていることが分かりました。

- 「安全性」とは何か? 自分でどう判断していくのかが難しいなと思いました。

- 科学的な根拠なしに安全性を疑うのはどうかと思いました。

※農研機構:

正式名称は国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構。農業、食品産業、農村の健全な発展のための研究、農機具の改良の研究、新品種の栽培試験などを行う農林水産省所管の機関(独立行政法人)

東都生協は、東日本大震災への支援活動を続けています

2018年度 東日本大震災支援 募金収支報告

2019年3月7日~8日、東都生協の組合員が東日本大震災と福島第1原発事故の被災地(福島県)を視察訪問しました。被災当時の状況、その後の様子と現状を知る貴重な機会となりました。

東日本大震災から8年となる2019年も、東都生協では被災された方々や取引先産地・メーカーを支援する東日本大震災支援募金に継続して取り組んでいます。また、対象商品を1点利用すると1円を募金できる「1点1円募金」にも取り組んでいます。

2018年度の募金活動についてご報告します。皆さまからお預かりした募金は、組合員が被災地を訪問して視察・交流する企画や、被災者を支援・応援する企画への協賛などで活用させていただきました。ご協力ありがとうございました。

被災地の願いは「忘れないで」。復興にはまだまだ支援が必要ですので、2019年度も引き続き、ご協力をお願いします。

<募金の使途>

寄せられた募金は、以下の内容で活用いたします。

①東都生協取引先関係者・団体の復興支援のため

②被災地に送る支援物資の調達ならびに支援活動、復興に向けた取り組みを支援・応援する活動など

③日本生活協同組合連合会および各生協などが呼び掛ける被災者を支援・応援するための募金

募金方法

OCR注文書で募金を受け付けます。

■記入方法:注文書裏面下段、特別企画注文欄の「商品(申込)番号」の欄に以下の

6ケタ番号をご記入いただき、「数量」欄に募金口数をお書きください。

■ 1口 200円の場合 ⇒ 商品(申込)番号:365998

※200円 × ご記入口数 の募金額になります

■ 1口 1,000円の場合 ⇒ 商品(申込)番号:365980

※1,000円 × ご記入口数 の募金額になります

※産直の東都生協.coop(旧:さんぼんすぎドットコム)利用の方は、インターネット注文でも募金ができます。FAX登録者はFAX専用注文書で、電話注文センターからでも募金ができます。

※募金に対する領収証の発行はできません。この募金は寄付金控除の対象になりませんのでご了承ください。

皆さまのご協力をお願いいたします。

2018年度もご支援ありがとうございました。

≪2018 年度の収支報告≫ 2019年3月20日現在

◆募金総額:5,016,034円

(内訳)

支援募金:1,239,000円

前年度繰越額:2,467,563円

1点1円募金:33,407円

前年度繰越額:1,276,064円

◆活用総額:925,345円

(内訳)

2018年避難者と支援者によるふれあいフェスティバル 75,942円

福島県生協連福島の子ども保養プロジェクト 100,000円

くらし・地域復興応援募金 いわて生協 100,000円

くらし・地域復興応援募金 コープふくしま 100,000円

くらし・地域復興応援募金 みやぎ生協 100,000円

福島県被災地視察・交流 449,403円

*残金は、2019年度に引き継いで活用させていただきます。

東日本大震災被災地視察 ~東日本大震災を忘れない~ 視察報告

東日本大震災と福島第1原発事故の被災地、福島県の現状を知り、これからを考える

海岸沿いに見える福島第2原発 |

紙芝居の様子 |

2011年3月11日に発生し、22,000人を超える犠牲者を出した東日本大震災から8年。

今年も「コープふくしま」にご協力いただき、「3・11」の直前となる2019年3月7日・8日の1泊2日で富岡町、大熊町、双葉町、浪江町を訪れました。

今回もコープふくしまの常務理事 宍戸義広さんが被災地のガイドを務めてくださり、移動するバスの中では、同行いただいた震災当時1歳のお子さんを持つコープふくしまの組合員理事さんより震災時のお話がありました。

「放射線の影響を恐れ、公園で思いっきり遊ばせることもできなかった。親として本当に辛く、申し訳ない気持ちでいっぱいになった」と涙を浮かべながら語っていました。

コープふくしまでは、ただ不安をあおるのではなく、放射能についての学習会や、組合員に協力を得ての「陰膳(かげぜん)方式」と呼ばれる食事調査を実施。陰膳調査は、家庭の食事を1人分余分に作り、実際に食べた分量で2日間6食分を保存して検査機関で測定する方法です。

この他にも、医療生協と連携したWBC(ホールボディカウンター)による内部被ばく測定の実施など、放射能について正しく学習し放射能汚染に向き合った活動を行っています。

1日目「被災地を視察」

東日本大震災での福島県の被害は、地震や津波の被害と原発事故による被害です。放射線の高い地域では、8年を経ても「帰宅困難地域」となっていて、汚染土を運ぶトラックと除染を行う作業員の姿しかありません。

民家の玄関は1軒、1軒、柵で覆われています。震災前はにぎやかだったであろう店舗の立ち並ぶ街は、8年前から時計が止まったように当時のままの形を残していました。

8年を経過すると、テレビの報道もめっきり少なくなり、復興は進んでいるように思えますが、実際に現地に行くとまだまだ復興にはほど遠いという印象を受けました。

移動するバスの中で視聴したDVDの中で、当時、農畜産業を営んでいた方が話されていた「原発事故の影響で家も仕事も全て奪われた。今はお金も何もいらない、震災前の普通で当たり前の日常を返してほしい」この言葉が胸に突き刺さりました。

2日目「震災と原発事故の教訓を学ぶ」

全国から寄せられた支援のお返しに、福島県の被災当時の状況を伝え、二度と福島のようなことが起きないように「紙芝居」を持って全国を回っている松田さんと菅野さんの紙芝居を拝見しました。

被災当時の混乱した状況や情報が錯綜(さくそう)している様子や、被災者を救出できなかった、ある消防団の苦悩を描いた2作品でした。お二人とも当時の様子がよみがえったのか、涙をこらえながらお話してくださいました。

福島第1原発事故は「天災」ではなく「人災」です。東都生協はこうした企画を通して、福島の教訓を忘れず、福島の現状を伝え、一人ひとりが何ができるのか考えるきっかけとなればと考えています。

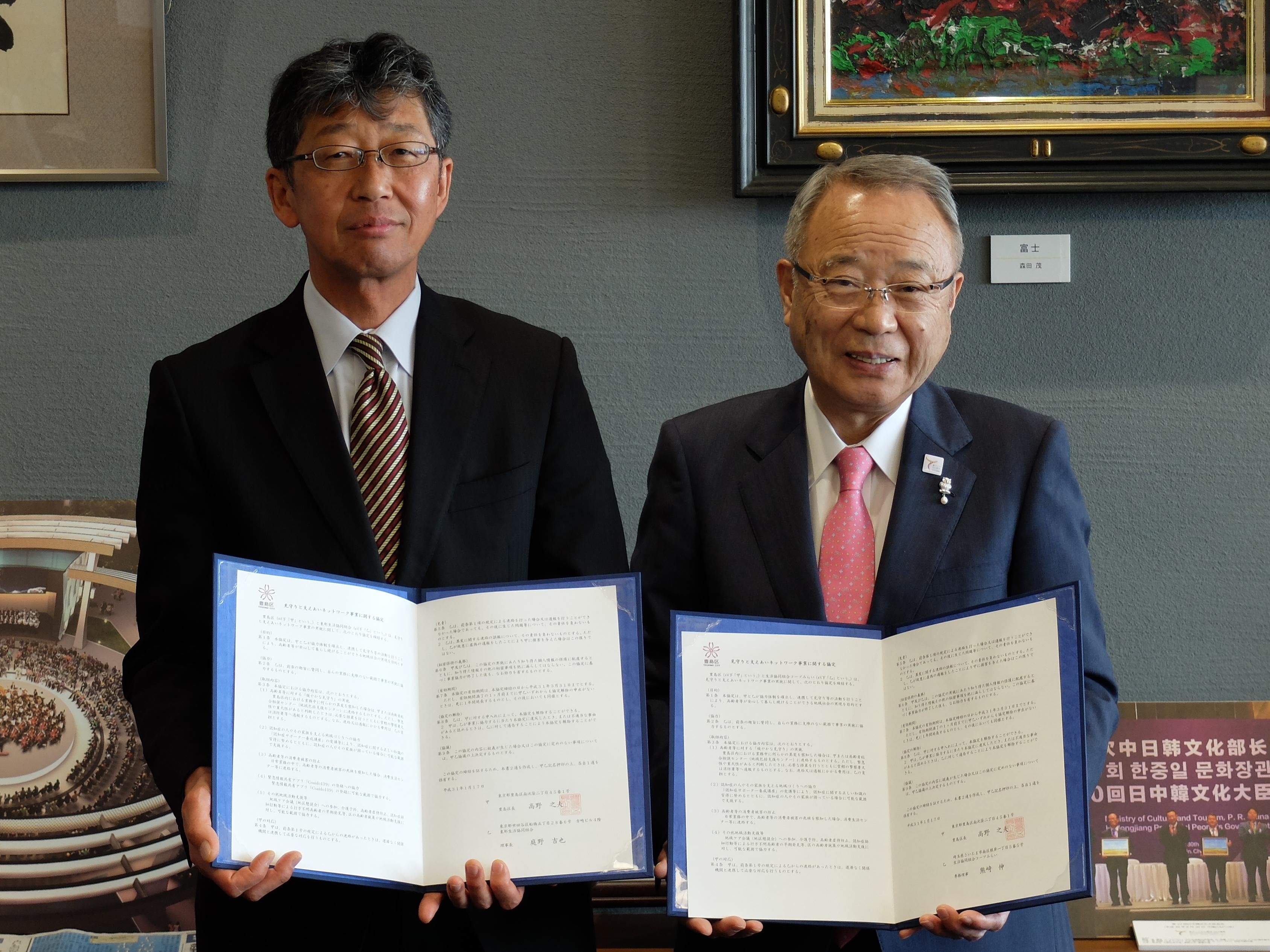

豊島区と「見守りと支えあいネットワーク事業に関する協定」を締結

見守り活動の輪が広がっています。

見守り活動とは、地域の配達を担当する職員が業務中に組合員や地域住民の異変に気付いた場合、事前に取り決めた連絡先と速やかに連携することで、地域住民の安全を守るという取り組みです。

今回の締結により、東都生協は自治体・他団体との連携・協力をより一層進め、豊島区での見守り活動を推進します。

地域生協・医療生協をはじめ地域の事業者・団体の皆さまと協力し、東都生協は引き続き、誰もが安心して住み続けることのできるまちづくり活動に積極的に取り組みます。

東都生協 庭野吉也理事長(左)と中野区 高野之夫区長(右) |

|

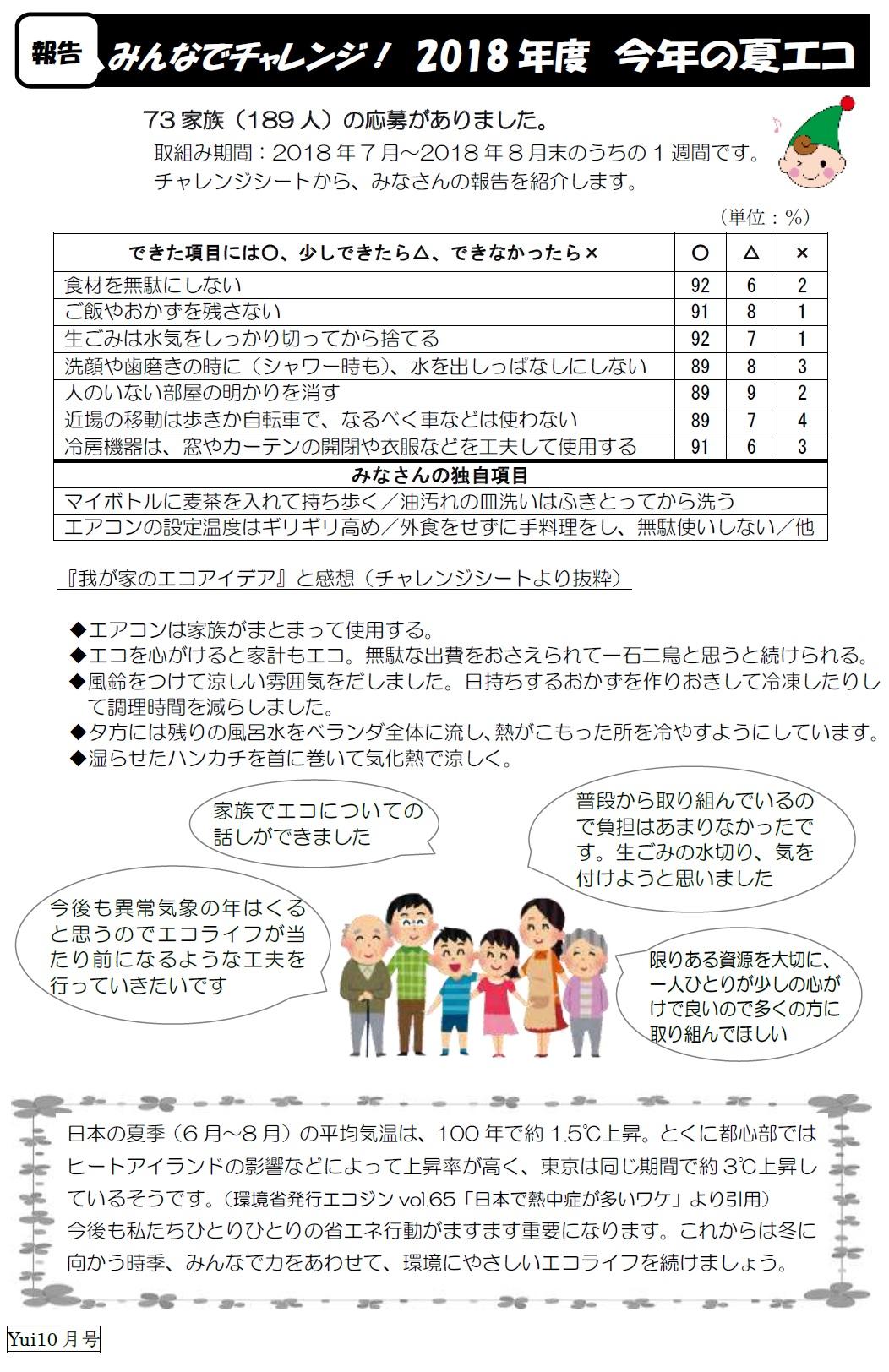

2018年度「今年の夏エコ」7月~8月末に実施しました

家庭でエコライフにチャレンジして、普段のくらしの見直しにつなげました

画像をクリックすると拡大画面が開きます 応募総数は73枚、チャレンジした人の合計は189人でした 当選者への発送作業中

家庭で1週間、エコライフにチャレンジし省エネを実行することで、普段のくらしを見直すきっかけにすることが目的です。組合員活動情報紙「ワォ」第292号とホームページで組合員の皆さまに広報し、また、7月連絡会で活動団体へチャレンジシートを配付しました。

今年の夏は酷暑といわれ、チャレンジシートの感想には「今年は異常な暑さで数年ぶりにエアコンを使用しました」「今年は暑すぎたのでエアコンをつけたままにしていることも多く、いつ切る? が難しかった」など、暑さと闘われたことが伺えました。

たくさんのご応募ありがとうございました。以下、寄せられたアイデアを抜粋してご紹介します。

≪食材編≫

≪その他≫

冬にもエコチャレンジの取り組みを行います。ぜひ、家庭でエコライフにチャレンジしてみてください!

アイデアの一覧はこちら

くらしフェスタ東京2018「見て、聞いて、話そう! 交流フェスタ」に出展しました

消費者団体と東京都などが一緒に生活に役立つ情報を発信しました

東都生協は2018年10月12日、13日に新宿駅西口広場イベントコーナーで開催された、くらしフェスタ東京2018「見て、聞いて、話そう! 交流フェスタ」に出展しました。

東京都消費者月間「くらしフェスタ東京2018」の一環として行われるこの「交流フェスタ」は、2日間にわたって、消費者団体、市民団体、事業者、行政が「くらし」「環境」「食」「安全対策」「消費者被害防止」「こども」の各エリアに分かれ、生活に役立つ情報を発信するイベントです。

東都生協は「食」エリアで、有機農産物、有機加工食品、オーガニックコットン、オーガニックコスメの展示・紹介や「オーガニック・有機ってなに?」など、クイズ形式での紹介も行いました。

また、他生協と協力してフードドライブを行い、余っている食品を直接会場へお持ちいただきました。

提供いただいた食品は、セカンドハーベスト・ジャパン、一般社団法人全国フードバンク推進協議会、多摩市社会福祉協議会などを通じて必要とされるところに寄付されます。

東日本大震災被災地、福島県を視察しました

福島の被災地現状を知り、これからを考える取り組み報告

コープふくしまの宍戸常務(右)、宮澤理事(左)

放射能測定器、地域によって値は変化した

除染された土などの仮置き場

請戸小学校跡地、周りは一面の草地となっていた

金属の柵が各戸敷地入り口に設定されていた地域も

道路沿いの線量計

体育館などの避難所での生活を再現した展示(いわき・ら・ら ミュウ)

除染や瓦礫を入れるフレコン。右が菅野 原発災害情報センター長

原発事故をに絶望し自死された酪農家のベニヤに書いた遺書

1日目(3月15日)

朝8時池袋をバスで出発後、12時にコープふくしまの方木田店で、常務理事の宍戸義広さん、組合員理事の宮澤恵美子さんと落ち合いました。

車内で、宍戸常務より、コープふくしまの取り組み紹介などがあり、線量測定器が2台、組合員に渡されました。

コープふくしまでは震災後より毎年「普段の組合員の食事の放射線量を測る活動」をしており、年1回100人の組合員に、実際に食べている食事2日分を提供してもらい、それを日本生協連・分析センターで計測して結果を公開しているとのことでした。これは、震災直後から行い、今年で6回目となるそうです。

宍戸常務の説明を聞きながら飯舘村を視察しました。沿道には、除染された土やがれきを入れた容器をシートで覆った仮置き場が各所にありました。

飯舘村は、福島第1原発よりある程度離れた地域で、後になり放射線量が高いと分かり避難地域となった地域。

移動中の車中で見た飯舘村の元酪農家の奥さんの証言DVDの中では「当初避難民に、野菜やしいたけ、牛乳、食料などを提供した。知らずに汚染量の高い食料を提供することとなり、住民はその後批難もされ、後悔もしている。これは『天災』ではなく『核災』である」と話していました。参加者は見ていてやるせない気持ちに覆われました。

飯舘村に新しくできた道の駅「までい(=福島弁で丁寧の意味)」は他の道の駅に比べ、地元農産物が極端に少しか販売されていませんでした。栽培している人や面積が少ないためとのことでした。

その後、浪江町駅⇒浪江町請戸(うけど)地区周辺⇒双葉町⇒富岡町駅⇒富岡町子安橋を視察。

JR常磐線の「浪江町駅」~いわき方面の「富岡駅」間のみ未だに不通。代行バスが走っていました。

浪江町請戸地区は、津波で大被害を受けた地区で、小学校の校舎が残っていましたが、1階は全て破壊されたとのことでした。参加者に学校裏手に祖父母の家があった方がいて「震災前は周辺には人家や農地がたくさんあったが全て無くなってしまった」と話していました。

震災当時原発事故のため、救援隊が数日入ら、助かる命も助からなかった可能性もあったようです。

双葉町、大熊町はほぼ全域が帰還困難地区、道路沿いの各敷地の入り口に金属の柵が設置されて入れない人家が並ぶ地域もありました。

富岡町子安橋周辺で下車(これより立ち入り禁止地区の手前)し、東京電力・福島第2原発を遠くに見ながら原発の説明を聞きました。大きな被害をもたらした原発、更に廃炉の見通しも十分できたていない原発、政府や電力会社により再稼働が推し進められている現状に大いなる疑問を感じずにはいられません。

2日目(3月16日)

車中で理事の宮澤さんから、いわき市の震災時の様子や、当時体験したことなどについてお話がありました。

道路に多くの救援の自衛隊車両が行き来していたこと、ガソリンがなく半日以上車中で待機したこと。また、震災前夜たまたま抜かないでおいた風呂の水が、トイレの水などに役立ったが、その後逆に入浴後の水を抜かないと地震を思い出すようになり、それがトラウマになっていると語ります。

塩屋崎灯台で有名な薄磯地区災害地を訪問。海辺にも関わらず高台で津波の被害を唯一逃れた「山六観光(お土産屋さん)代表の鈴木一好さんが、被災後4日間にわたり撮り続けた写真を基に、当時の様子や、その後の復興の様子などについてお話しいただきました。

「この地域は昔からの言い伝えで『大きな津波は来ない』といわれており、逃げる人がいなかった。津波後は陸の孤島となり、3日間救援が来なかった。4日目に自衛隊が来たが、福島第1原発の水蒸気爆発が起き、すぐ撤退してしまった。200数十世帯中10数世帯しか残らなかった。生き残った者の責務として、多くのご遺体の確認をしたが、泥まみれで更に、渦巻き状の津波に遭っため、男女の区別すらつかなかった」

「震災後、原発のために復興が遅れた。住民間でも補償などで津波被災者と原発避難者などの対立があり、こういったところにも傷跡が残る」と鈴木さんは語ります。

「いわき・ら・ら・ミュウ(お土産、飲食施設)」ここも、震災当時被災した施設。2階では、震災資料展示や映像の公開などが行われていました。

原発災害情報センター(白河市)視察。センター代表の菅野さんは「センターの木造の建物は150年間耐えることを念頭に建てた。150年とは、セシウム137が10分の1になるに要する期間だ。除染土などは1トン入りのフレコンバッグ(フレキシブルコンテナバッグ)に入れられ、各地に仮置きされているが、フレコンバッグの耐久年数は3年ほど。自然破損や、今後移動時に破損する懸念がある」と説明していました。

今回の視察は、福島第1原発事故が被災時救援を妨げ、その後の復興を遅らせたことや、住民同士の分断の一因となっているなど、同じ被災地の岩手県や,宮城県などと比べても大きな負の遺産となっていることを学ぶ機会となりました。

■参加者の感想(抜粋)

- コープふくしまの方は、震災に対する取り組みを情熱を持って行っている。周りの方に伝えたい

- 酪農家の奥さんの証言DVDを観て、知らずに避難者に牛乳や野菜を提供してしまったことを知りショックでした。周りの方に伝えることが参加した者としても任務と思う

- 原発の脅威を現地を見て更に感じた。私たちの原発を無くす行動が大切だ

- 岩手、宮城に比べても復興が遅れている。原発事故の陰が地域の分断につながっている

- 今でも原発のことを政府や、東京電力は国民に知らせていないと感じた