くらし

学習会「SDGsの達成に向けて生協ができること 誰一人取り残さない」を開催

SDGs学習会報告

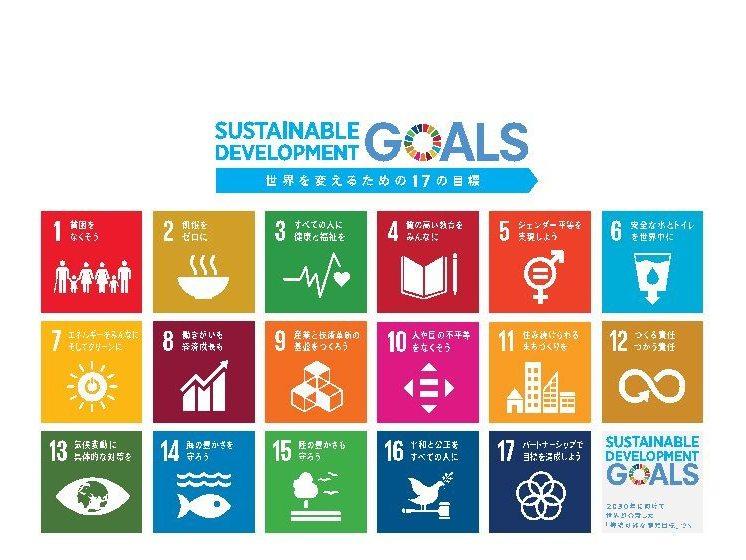

SDGsのロゴ |

講師の新良貴泰夫さん |

会場の様子 |

SDGs(エスディージーズ:持続可能な開発目標)は、異常気象、貧困問題、エネルギー、気候変動など、世界が抱える問題を解決し、持続可能な社会をつくるために世界各国が合意した17の目標と169のターゲットです。

SDGsの前身となるMDGs(エムディージーズ:ミレニアム開発目標)を継承し、2015年9月の国連で採択されました。地球上の誰一人として取り残さないという壮大な理想を掲げています。

学習会では、「SDGsの達成に向けて生協ができること 誰一人取り残さない」と題して、持続可能でない世界の状況やSDGsの概要を学び、私たち生協や消費者にどのようなことができるかを考える場となりました。

講演では、地球はさまざまな問題を抱え、持続可能でなくなっていることや、SDGsの成り立ち、SDGsを巡る世の中の動きについて説明。

SDGsの17目標が協同組合の理念と重なること、SDGsにおける協同組合への期待など、ポイントを絞って分かりやすく説明いただきました。

さらに新良貴さんは「生協が具体的な目標を検討・策定していく際には、将来の在るべき姿を想定し、未来から現在を振り返って考えるバックキャスティングの手法を用いることが大切」としました。

今回の学習会を通じて、SDGsの目標を実現するためには、一人ひとりが「自分事」と捉えて取り組むことが不可欠なこと、日常のくらしや行動を少し変えるだけでもSDGs達成につながることを学びました。

参加者からは、

「人が地球で生きていく上で極めて当たり前のことだと思います。このことを全ての人々が理解すべきと思います」

「SDGsについては、名称しか知らなかったので、その中身を知りたくて参加しました。講師の方の説明が分かりやすく理解しやすかった」

「個人として何をすべきか、周りにどう伝えていくべきか考えさせられました」

「今回の学習会の続き、もしくはグループトークなどを企画して自分たちのSDGsを感じる学習会を企画していただければと思います」「成立までの経緯、世界・日本でどのように受け止め履行されているのかがよく分かりました」

などの意見が寄せられました。

改正食品表示法について学習しました

食品表示法に基づく食品表示基準の改正に伴い変更された商品表示の見分け方を学びました

食品表示を確かめながら試食

東都生協は2017年12月14日、さんぼんすぎセンターで安全・品質管理部の職員を講師に「食品表示法についての学習会」を開催しました。

食品表示法は、JAS法、食品衛生法、健康増進法の3つの法律の「表示」に関する規定を1つにまとめ、食品表示を一元化する法律として2015年4月1日に施行されました。これにより、加工食品においては2020年3月末までに包材の表示を切り替える必要があります(経過措置期間5年間)。

主な変更点は、アレルギー表示が原則として原材料ごとの個別表記となること、原材料と食品添加物を区分して表示すること、栄養成分表示が義務化されたこと、などです。

食品の表示は、消費者の安全や選択の機会の確保を図る上で重要な役割を果たし、食品表示がなければアレルギーを持つ人に深刻な健康被害をもたらすかもしれず、表示の読み取り方を知らなければ毎日の生活にも困る、と具体的な事例を挙げました。

さらに2017年9月1日の食品表示法に基づく食品表示基準の改正では、全ての加工食品に対して、使用重量の1番多い原材料について「原料原産地表示」が義務付けられました(経過措置期限は2022年3月末まで)。

これにより、漬物やうなぎ加工品など一部の加工食品に限定されていた原料原産地表示が、5年かけて全ての加工食品に拡大していきます。

ただし、改正後、例えばパンに使う小麦粉を季節で切り替える場合の表示は「A国またはB国または国産」となり、どの国の小麦粉を一番多く使っているかが分かりにくい、外国産小麦を日本で粉にした場合「小麦粉(国内製造)」と表示され誤解を招きかねない、など問題点も多くあります。

東都生協では、プライベートブランド商品について、義務化前から自主的に原料原産地表示を行っています。

食品表示の目的、現在までの経緯、現状の問題点や今後について学んだ講習会、質疑では踏み込んだ質問にもきめ細かく回答しました。

参加者からは「漠然と聞きかじっていたことが整理・理解できた」「新しい表示になっても迷わず選べそう」などの声や、添加物、遺伝子組換え食品、アレルギー、食品表示についてさらに詳しい内容の学習会を希望する声もあり、有意義な学習会となりました。

NPO法人フードバンク狛江と連携したフードドライブに取り組みました。

入間センター組合員から寄贈された食品をNPO法人フードバンク狛江に寄贈しました!

総重量約130㎏もの寄付食品

フードバンク狛江のスタッフの方と一緒に

食品の仕分け作業を行いました

フードバンク狛江は、近所に暮らす一人親家庭の子どもとの出会いをきっかけに、2014年12月に「フードバンクを考える会」から活動がスタートし、2016年5月にNPO法人格を取得。地域のネットワークづくりを模索しながら、地域の人々が共に支え合う未来を見つけ出せたらとの願いで日々活動を重ねています。

今回のフードドライブでは、入間センター所属の組合員から518点、総重量約130㎏もの寄付食品が寄せられました。

中には、日頃利用している東都生協の商品や新たに購入した食品も見受けられ、破損している商品はほとんどなく、組合員の活動に対する理解や思いを垣間見ることができました。

寄付食品の回収に取り組んだ入間センターの職員からは

「生活協同組合(生協)は助け合いの組織であり、喜びややりがいを感じながら取り組むことができた」

「この活動を継続していきながら、さまざまな形で少しでも組合員の暮らす地域社会に貢献できるように取り組んでいきたい」

「寄贈いただいた多くの食品を見て、組合員一人ひとりの思いとパワーを感じた」などの声が寄せられました。

組合員と職員、地域の人々と心の通い合った生協活動にできるように、東都生協は今後も引き続きフードドライブに取り組み、組合員と地域の皆さまとの協同の力で、誰もが安心して暮らせる地域社会づくりに貢献してまいります。

◆NPO法人フードバンク狛江 理事長の田中妙幸さんからの東都生協組合員へのコメント

フードバンク狛江は、8万人の小さな市の生活困窮相談窓口で寄り添い支援をする「こまYELL」と結んで食料支援を必要とする世帯へ食料提供をしています。

利用する世帯人数や世代、使えるライフラインに合わせ、時には希望される食品をセットし、安全に管理して提供してきました。また地域にある子ども食堂をはじめ19の福祉団体にも提供しています。時には他都市からのSOSに応え送ることもあり、食料支援の需要は増加し月に300㎏~400㎏の食品を必要としています。

このたびのフードドライブによるご支援は本当にありがたいところです。日本は一方でまだ食べられるのに廃棄される食品が621万トン、企業だけでなく家庭からも半分といわれています。

食品ロスと困窮者支援を上目線でない活動にと、「『もったいない』を『いただきます』へ」を合言葉にボランティア団体として「フードバンクがあってよかった、助かった」といわれ、「見えない貧困」にも声を掛け合い、支え合う地域づくりを目指して取り組んでまいります。

*1「NPO法人フードバンク狛江」の団体概要はホームページをご覧ください。

地域での見守り活動の輪が広がっています

東京都、神奈川県で39行政区と見守り協定を締結

東都生協は渋谷区と「高齢者等見守りに関する協定」を締結しました。この協定の締結に伴い、東都生協では地域の配達担当者が業務中に組合員や地域住民の異変に気付いた場合、事前に取り決めた連絡先に速やかに連絡することで地域住民の安全を守る、見守り活動に取り組みます。

東都生協は引き続き、地域生協・医療生協をはじめ地域の事業者・団体と協力し、誰もが安心して住み続けることのできる町づくり活動に積極的に取り組みます。

地域での新たな活動の一歩につなげる「NPOのつくり方講座」を開催しました!

東都生協さんぼんすぎセンターに組合員と役職員46人が集まりました!

定員を大きく上回る申し込みがありました!

講師の熊谷紀良さん

NPOは、「Non-Profit Organization」の略で、「民間非営利組織」のことです。民間の立場で、社会的なサービスの提供や社会問題の解決に向けて活動する団体を指します。「非営利」とは、収益を上げたり、給与を支払ってはいけないという意味ではなく、利益を関係者などで分配せず、団体の活動目的を達成するための費用に充てることを意味します。

NPOには、NPO法人のほか、一般社団法人、任意団体やボランティアグループ、協同組合なども広く含まれますが、そのうち、NPO法(特定非営利活動促進法)に則って必要要件を満たし手続きをしたNPOが「NPO法人」です。

熊谷氏は、NPOの基礎知識やNPO法人になるために必要な手続き(要件、書類作成、設立総会、所轄庁への申請・認証、登記申請など)、法人格を取得するメリット・デメリットなどについて、ポイントを絞って分かりやすく説明しました。

今回の講座を通じて、NPOが自己実現や社会貢献の場の提供主体として、新たな地域社会づくりを担う主体としての役割を期待されていること、NPO法人をつくる前に、法人格を取得する目的を整理する必要があること、都庁やボランティアセンターの事前相談も活用できることなどを学びました。

同時に、地域の活動に主体的に関わり、実践を重ねている組合員が大勢いること、活動に関わるきっかけにつながる場や活動を後押しする学びを得られる場が求められていることを知る貴重な機会となりました。

<参加した組合員の声>

- NPO法人にしたいなと考えているので、一歩前に進める知識(情報)だった

- こども食堂の信用を高めるためNPOにしていきたいと思う

- NPOというものを考える良い機会だった。予想以上に講座を楽しむことができた

- NPOというと堅苦しく考えていました。とにかく仲間を募ることが大切。立ち上げなくても、他のボランティアに参加していくこともあり、と思いました

- 起業設立について、今回の講座を踏まえて次の段階(ステップアップ)をやってほしい

「ハッハッハッ」と笑ってエクササイズ

声に出して笑うスッキリ感を体感!

講師の坂戸由香さん

いつしか本物の笑いに

気持ちも爽快に

東都人材バンク講師の坂戸由香氏が主催した企画に参加した組合員の声で、坂戸氏を講師に迎えたサークルが発足。

レッスンでは腹式呼吸で息を吸ったり吐いたりの動作をしながら「ハッハッハッ」と笑います。

最初は作り笑いでも、笑いながら動き回っているうちに本物の笑いに変わっていきます。笑うことで多くの酸素を体内に取り入れるため、体に良いホルモンが出て気持ちも体も爽快になってきます。

日頃めったに声を出して笑う機会がない参加者は、「声にだして笑うスッキリ感と、リラックスできる空間を味わえました」と賞賛していました。

学習会「協同組合ってなに?~ユネスコ無形文化遺産登録から考える~」を開催しました

よりよい社会づくりに向けて組合員・役職員が協同することの大切さを学びました

幅広い年代層の方が参加しました

講師の加山久夫理事長

庭野理事長がまとめのあいさつ(右端)

2016年11月、協同組合がユネスコ無形文化遺産に登録されました。協同組合が「共通の利益と価値を通じてコミュニティづくりを行うことができる組織であり、雇用の創出や高齢者支援から都市の活性化、再生可能エネルギープロジェクトまで、さまざまな社会的な問題への創意工夫あふれる解決策を編み出している」との理由から、国際的な評価を得た結果です。

しかし、日本ではほとんど報道されませんでした。その背景として加山さんは、協同組合に対する理解や認知が不足していることを挙げ「協同組合内部の役職員や組合員が、協同組合の一員としての自己理解と自覚、外部への発信力を持つ必要性がある」と問い掛けました。

戦前・戦後を通じて生活協同組合運動に力を注ぎ、日本生活協同組合連合会やコープこうべの設立など、現代の生協の礎を築いた賀川豊彦は、協同組合の本質について「協同組合の精神を一口にいえば助け合いの組織である。生産者も、消費者も愛のつながりによって公正な、自由な幸福を分かち合う経済生活をいう」と語っています。*3。

協同組合は、国や自治体、企業とは異なり、

①思想(人と人とが助け合う相互扶助の精神)

②経験(誕生から2世紀の歴史)

③人(世界で約10億人に上る協同組合員人口)

④組織文化(社会的民主主義・政治的民主主義・経済的民主主義)

⑤経済力(NPOの経済的脆弱性の問題)

――などの特徴があり、地域福祉のために果たし得る可能性が非常に大きいことを学びました。

よりよい社会づくりに貢献する生協への期待が近年、国際的に高まっています。東都生協の組合員・役職員一人ひとりが協同組合の一員であることの意識を高め、自らよりよい社会づくりに参加・参画していく必要性に対する理解を深めることができました。

<参加した組合員の声>

- あらためて、生協が社会に果たす役割と可能性の大きさへの認識を強くしました

- 視野が広がった。生協や組合員について考えることは多いが、他の協同組合を仲間として捉えられていなかった。自分が協同組合の一員だという意識が持てた

- 生協の歴史についてあらためて学習する中で、そもそも助け合いの組織だということ、組合員に留まらずに世の中全ての人とつながって、より良く生きるために力を尽くす組織だということに自信が持てた

- 生協の歴史を知り、現在の生協は貴い思想と強い実行力を持つ偉人の活躍があったからこそ誕生したということが分かり、感銘を受けた

- 生協として、組合員活動として、原点に帰る学習会でした

東都生協は、東日本大震災への支援活動を続けています

2016年度 東日本大震災支援 募金収支報告

2016年7月22日~23日、岩手県の(有)本多商店〔東都わかめ〕、宮城県の㈱高橋徳治商店〔練り物〕、㈱ささ圭〔練り物〕を訪問し、交流しました。

2016年9月27日~28日、宮城県の㈱マルダイ長沼(めかぶ・かき)・宮城県漁協・表浜支所(めかぶ・かき)・千倉水産加工販売㈱(さんま)への交流訪問を実施。復興の状況などを視察しました。

2016年11月12日~13日、コープふくしまの協力を得て、福島県いわき市・大熊町・双葉町・浪江町などを視察・交流しました。被災直後の状況、原発事故の影響、現状などを伺いました。

2016年10月23日、都立光が丘公園で「避難者と支援者による2016ふれあいフェスティバル」(主催:広域避難者支援連絡会in東京)が開催されました。東都生協も出展(フランクフルトを提供)し、避難されている方々と交流しました。

2016年度の募金活動についてご報告します。集まった募金は、組合員が被災地を訪問して視察・交流する企画や、被災者を支援・応援する企画への協賛などで活用させていただきました。

ご協力ありがとうございました。

被災地の願いは「忘れないで」。復興にはまだまだ支援が必要ですので、2017年度も引き続き被災者の要望を伺いながら取り組みを継続していきます。引き続き、ご協力をお願いします。

<募金の使途>

寄せられた募金は、以下の内容で活用いたします。

①東都生協取引先関係者・団体の復興支援のため

②被災地に送る支援物資の調達ならびに支援活動、復興に向けた取り組みを支援・応援する活動など

③日本生活協同組合連合会および各生協などが呼び掛ける被災者を支援・応援するための募金

募金方法

OCR注文書で募金を受け付けます。

■ 記入方法:注文書裏面下段、特別企画注文欄の「商品(申込)番号」の欄に以下の6桁の商品番号をご記入いただき、「数量」欄に募金口数をお書きください。

■ 1口 200円の場合 ⇒ 商品(申込)番号:365998

※200円×ご記入口数 の募金額になります

■ 1口 1,000円の場合 ⇒ 商品(申込)番号:365980

※1,000円×ご記入口数 の募金額になります

※産直の東都生協.coop(旧:さんぼんすぎドットコム)利用の方は、インターネット注文でも募金ができます。FAX登録者はFAX専用注文書で、注文書出し忘れの方は電話注文センターからでも募金ができます。

※募金に対する領収証の発行はできません。この募金は寄付金控除の対象になりませんのでご了承ください。

皆さまのご協力をお願いいたします。

東日本大震災から6年、まだまだ復興支援は続きます

- 3・11を忘れない -

表浜の皆さまに支援物資をお渡ししました

今回の支援活動は、宮城県漁業協同組合・表浜支所の敷地をお借りして実施。

東都生協の組合員理事・職員15人の他に、東都生協の産直産地・㈲匝瑳ジーピーセンター(千葉県)、㈱コープミート千葉(千葉県)、JAみどりの(現JA新みやぎ、宮城県)も参加。

産地の皆さまには、物資の調達や当日運営などにご協力をいただき、集まった表浜地区の方々一人ひとりに物資を手渡しながら声を掛けて交流しました。

宮城県漁協・表浜支所の女性部の方から報告

子どもたちのメッセージ色紙

交流会での集合写真

交流会では、東都生協から時計を贈呈、大原小学校からは色紙(運動会を東都生協が支援したことへの子どもたちの感謝メッセージ入り)、㈱マルダイ長沼商店、宮城県漁協・表浜支所からはこれまでの支援に対する感謝状をいただきました。

東日本大震災から6年、大きな被害を受けた東北地方の被災者、および産地・メーカーにはまだまだ支援が必要です。

東都生協では「1点1円募金」「利用で東北応援!」といった、商品利用を通じた応援などにも継続的に取り組んでいます。引き続き復興支援にご協力をお願いいたします。

※この支援活動には、組合員の皆さまからお預かりした東日本大震災支援募金を活用しています。

大前比呂思医師を講師に放射能学習会を開催しました

低線量被ばくの健康影響について学習

約50人が参加 |

大前氏の専門は寄生虫感染症対策ですが「核戦争に反対する医師の会」にも参加。復興庁「放射線リスクに関する基礎的情報」の問題点を指摘・発信しています。今回は核兵器廃絶を目指す医学者の立場から、低線量被ばくの健康影響と問題点について話しました(以下要約)。

大前比呂思医師の講演内容(要約)

放射線による健康被害には、一定の放射線量被ばくにより高確率で早い時期から現れる「確定的影響」と、微量の放射線量でも遺伝子が損傷し、後年問題となる「確率的影響」があります。福島第1原発事故後に予想される低線量(100ミリシーベルト以下)の放射線で起こりうる健康被害(発がんなど)についてはWHOも危険性を指摘。低線量被ばくの健康被害は、以前は原爆被爆生存者の調査が中心でしたが、最近は医療被ばくを中心に議論されています。

X線を使って身体の断面を撮影するCT検査で医療被ばくを受けた小児の調査では、累積線量5~10ミリシーベルト程度の線量で発がんリスクが増加し、成人も同程度で発がん頻度が上がるという報告もあります。

病気、けがなどについてX線検査により得られる情報(利得)と被ばくのリスクとの間で状況に応じた判断が必要です。

一方、福島第1原発事故後の被ばくは線量が低くても、X線検査とは異なり、住民に何の利得も生じません。健康リスクを減らすためには、健康診断の拡充が求められるべきです。

福島県外避難者、北関東のホットスポットになった地域も含め、若年者では甲状腺検診の拡大が、成人は放射線の健康影響が多彩であることを考え一般健康診断の拡充が必要でしょう。

また、具体的な判断材料にできる放射線の科学的情報を記載した冊子を行政が提供することなども必要ではないでしょうか」