くらし

テーマ活動交流会を開催しました!

つながろう! ひろがろう! テーマの輪

東都生協は、多様な活動を推進する団体が活動報告や情報交換を通じて交流をする場として、2013年1月23日(水)、渋谷区商工会館5階第1会議室にてテーマ活動交流会を開催しました。

当日は、グループやサークル、支部運営委員会、支部テーマ別委員会、ブロック委員会、専門委員会などから65人の参加があり、団体紹介と活動発表、展示、グループ交流を行いました。

また、とーと会、サークルの活動についての説明も行い、2013年度の新しい活動スタイルへの参加・参画につなげることを目指しました。

|  |

|  |

|  |

|  |

その後、話し合った内容をグループごとに報告し、会場全体で共有しました。

参加者からは、「いろいろな活動をされている方々との交流はとてもためにもなり楽しい」「元気で楽しくつながる仲間づくりをすることが、今の日本の高齢者の問題や横のつながりの希薄さなどを解決する一助になると思いました」などの感想がありました。

多様な活動のイメージを持ち、新しい活動スタイルに理解と興味を持つ機会となりました。

いざという時のための防災学習会

地域に貢献するため、災害時にも生協が連携して対応します

岩手県での東日本大震災被災状況 |

「わが家の防災マニュアル」 |

はじめにパルシステム東京の的屋勝一さんが東北地方太平洋沖地震での岩手県の被災状況と、全国の生協からの支援や組合員の手助けが力になったことを報告。

続いて「わが家の防災マニュアル」の作り方、災害時に家族と連絡を取る方法、避難所、災害伝言ダイヤル「171」について紹介されました。

防災用具に関する活発な意見交換もあり、中には「店から物がなくなった時、分け合って供給する生協の姿勢を見て、加入していて良かったと思った」という意見もありました。

いつ起こるか分からない災害では地域のコミュニティーも大切! いざという時に役立つお話満載の学習会でした。

※自治体別生協連絡会:

東京都内の生協組合員が互いに活動や情報を提供し合い、生協間の連携を進める交流の場。組合員が相互に交流し、行政や他団体とも連携して、安心して住み続けられるまちづくりを目指して活動しています。1980年代後半より生協間の組合員交流が進み、連続学習会などに取り組んでいます。

総代の役割って何?

2012年度総代に向けたオリエンテーションを実施しました

「総代のてびき」に沿って |

庭野理事長から |

北区支部では2013年10月9日に開催し、総代の役割について「総代のてびき」を使って学習。後半は庭野吉也理事長を講師として、設立当時の様子について聞きました。

設立当時、利用代金は現金で集金し、班単位で2週間分の注文書を提出していました。また、「八千代牛乳」「国産丸大豆しょうゆ」など当初からの商品がまだ健在なのはうれしい驚きでした。

今後の東都生協を考えるために歴史を振り返ることも必要と再認識。東都生協への意見や質問も直接交わすことができ、出席総代からは「理事長とお話ができて良かった」との感想も。充実したオリエンテーションになりました。

※1 総代会:

生協の最高の意思決定機関。組合員の代表「総代」が集まり、決算や事業計画・予算、定款・規約の改正、役員の選出など生協運営での根本となる事項を決定します。総代会には、生協運営全般について合意を形成し、組合員の総意に基づく生協運営を実現していく上でも大切な意義があります。年に1回、6月に定例で「通常総代会」を開催します。

※2 総代:

全組合員の中から毎年選出され、組合員の代表として総代会に出席し、議案の審議・議決を行います。また、総代会で決定した方針・計画に基づいて活動・事業が進められているかの進捗状況の確認、次年度方針・計画などの策定に積極的に関わり、組合員のくらしの要求・要望を反映させていく大切な役割があります。

3回連続講座 ライフプラン学習会を開催

あなたのお金・生活・健康は大丈夫? 今の生活を見つめ直しましょう

第1回:ライフプランに関する |

第2回:グループワークをしながら |

第3回:グループに分かれ |

第1回「生活に必要なことって何?」

ライフプランを立てるために必要な、社会保険、年金保険などの基礎知識について学びました。

医療保険制度に関して、医療保険の種類や医療費などについて、また、年金制度に関して、年金の種類や加入年月による差異などについて説明。

制度成り立ちの経緯、修正の歴史など、日々の支払い・受給の問題を超えた奥深さを学べました。

第2回「あなたのライフプラン作り」

充実したセカンドライフを過ごすために考えておくことを学習し、自分の生活を将来にわたって考えました。

講師がセカンドライフプランの作り方について説明した後、参加者はグループワークをしながら、実際に10年後、20年後の家族の暮らしを表にしてライフイベントを書き込み、大きなお金の動く時期を把握し、「わが家のライフプラン」を具体的に作りました。

第3回「エンディングノートを書いてみよう」

エンディングノートとは、遺言とは違い、自分の思いを書きつづるノートです。自分自身について、財産管理について、終末期や死後に必要な情報についてなど、書くことで自分のことが整理でき、自分の気持ちを大切な人へのメッセージとしてしっかり伝えることができます。

もしもの時や認知症になってからでは自分の思いを伝えることができないので、年代を問わず、今からエンディングノートを書いておくことが重要であるとのことでした。

講義のあと、お茶とお菓子で楽しくワークショップをしながら、実際に各自でエンディングノートを書きました。

参加者からは、

「講義、ワークショップともに充実していた」

「家族や友人の間でもなかなか出ない話題について、いろいろな立場の人の意見が聞けてとても有意義だった」

「元気なうちに準備しておかなくてはならないことがよく分かった」

「講師の話が分かりやすかった。保険、お墓の問題など新しい知識をたくさんもらえた」

などの感想がありました。

年齢を問わず、自分自身の人生をあらためて見つめ直すことの大切さを学んだ講座となりました。

「楽しい居場所づくり」について、みんなで学習

東京ボランティア・市民活動センターの熊谷紀良さんを講師に学習会

熊谷紀良さんのお話 |

DVDで事例紹介 |

参加者がグループに分かれ |

居場所づくりの実例を学び、実践につなげることを目的に、東京ボランティア・市民活動センター統括主任の熊谷紀良さんを講師にお迎えし、当日は組合員22人が参加しました。

学習会の前半は、地域ではどのように居場所づくりが進んでいるのか具体的な事例を学習。DVDや資料を見ながら、都内のさまざまな居場所づくりの取り組みについて学びました。

後半は、参加者がグループに分かれ、実際にお話し会を体験。折り紙で折鶴を作りながら、自己紹介などから始まりいろいろな話題について話し合いました。

実際にどのような地域でどのような居場所づくりの活動が行われているのか、また、行政や他団体とどのように連携し地域と関わって活動をしているのかなど、具体的な事例を知ることができました。

参加者からは、「講師がとても親しみの持てる方で、お話も分かりやすかった」「グループに分かれての話し合いは、いろいろな話が聞けてよかった」などの感想がありました。

「行く場所がある」「やることがある」-学習会を通し、ちょっとした気付きと勇気で居場所づくりは誰にでもできるということを学びました。

学習会「出前寄席で学ぶ消費者被害」を開催

消費者被害の実例と対処術について楽しく学びました

那久寿亭良蔵さんによる落語 |

明治大学落語研究会OB会 |

消費者啓発員・坪田郁子さんからお話 |

質問には丁寧にお答えいただきました |

当日は、落語「消費者の切り札」と漫才「ネット社会の落とし穴」の演目で悪質商法の手口や対処方法などを楽しく分かりやすく伝えてもらい、その後、消費者啓発員の方に参加者からの質疑応答を交え消費者問題全般についてお話していただきました。

落語では、消費生活アドバイザーでもある那久寿亭良蔵さんが催眠商法(SF商法)の手口を具体的に紹介。

「身体に良いだし汁」「おいしい水になる浄水器」などを参加者の挙手により無料で配布し、最後に目玉商品として半額になっても高額な羽毛布団を売りつける方法などの事例の紹介と、クーリングオフについてもお話しいただきました。

漫才では、明治大学落語研究会OB会の"ブレザリオズ"のお二人が、怪しいサイトの見分け方や自衛方法などを紹介。

無料サイトやゲームサイトからアダルトサイトにつながり高額な会員料金を請求された、ネットオークションで代金振り込み後に連絡が取れない、などのトラブルを面白おかしく紹介し、注意喚起を呼び掛けました。

後半は、消費者啓発員の坪田郁子さんから、参加者からの質問に答える形で、身近な問題として注意しなければならないことを丁寧に説明していただきました。

誰を信じて誰を疑うか判断を間違うと大変、だまされないためには、初めに相手の言っていることの根拠をよく考えること、はっきりと「ノー」と言うことが大切、との説明がありました。

参加者からは、「落語や漫才で分かりやすく消費者被害について学べてよかった。」「講師の消費生活相談員の実例がとても参考になった。」などの感想がありました。

消費者被害の実例と対処術について楽しく学び知識を得て、賢く豊かに暮らすための生活力を高めました。

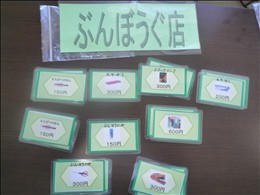

親子講座「心を育てるお金の話」~親子でお小遣いゲーム~を開催

お金を大切に扱うこと、消費者としての自覚を持つことの大切さを親子で学びました

|

|

|

|

|

この企画は、消費生活に関する正しい知識や基本的な考え方を身に付け、消費者力アップを図るオープン講座として開催。近年、多重債務やカードローン地獄に陥る若者が増えています。子どもの頃からお金を大切に扱うことや、消費者としての自覚を持つことの大切さについて、ワークショップ形式で学びました。

ゲームは、定額制のお小遣いをやり繰りして、「自分の欲しいものは今買う? 後で買う? 買わない?」と考えながら進めるシュミレーションゲームです。

子どもは考えながら買い物をして、臨時収入を銀行へ預けたり、足りなければ下ろしたり。それを1カ月のお小遣い帳を付けて振り返り、ゲームを通してお金の使い方を学びました。

ゲーム終了後、親向けに「お小遣いセミナー」を開催、子どもにはお金に関する楽しいクイズを行いました。帰り際には、講師より参加した子ども全員に、お小遣い帳が手渡されました。

親子で一緒に楽しみながら、心を育てる活動につながりました。

お小遣いってなあに?⇒ 家計の一部を任されることです。

買い物をするときは⇒「必要なもの(本や文房具)」「ほしいもの(ゲームや菓子など)」を区別し、「今すぐ買う」「後で買う」「買わない」を考えて、「やりくり」を学びます。

子どもの感想

「お小遣いを大事に使いたい」

「よく考えて使いたい」

大人の感想

「お金の管理を学ぶために任せてみる、という視点を知ることができました」

「お小遣いの渡し方についてとても参考になりました」

「幼児のための救急・応急手当」を開催!

いざという時、大切な家族や身近な人たちを守るために

ご夫妻での参加もありました。 |

応急手当普及員・中村茂美さん |

熱はあるかな? |

胸骨圧迫(胸の真ん中を圧迫)を30回。 |

AEDは電源を入れ、ナレーション通りに |

食べ物を喉に詰まらせた場合、子どもは |

大人が喉に詰まらせた場合は、肩胛骨と |

「子どもは昨日できなかったことが、 |

応急手当は、まず自分の身を守ることが大切です。

感染症予防のため、路上で倒れている人に対応する際は、ビニール手袋をする、なければビニール袋を手袋代わりにし、血液や唾液には直接触らないようにします。

次に、熱があるか確認し、耳元で呼び掛け、反応を確認。

呼吸を確認し、普段どおりの呼吸がばなければ胸骨圧迫を行います。

人工呼吸をする時は、感染防止の観点より人工呼吸用のマウスピースなどを使用します。何もなければ無理に人工呼吸を行わなくても構いません。

心臓が止まり5分経つと、救命率は90%を切ります。東京都内で、救急車到着は7分程度かかるといわれていますので、適切な119番通報と居合わせた人の応急手当により、命が助かる可能性が高まり、社会復帰につなげることができます。

誰かの愛する家族を守るため、勇気を持って対応したいものです。そのためには、一度だけ研修を受けて満足するのではなく、いざというときに適切に対応できるように、機会あれば何度でも繰り返して研修を受けることが大切です。

参加者からは

「実際にやってみると結構難しく、練習できてよかった」

「大人と子どものやり方の違いも分かった」

「AEDの使い方や、周りの方々への対応を覚えました」

などの声がありました。

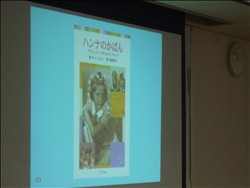

「思いをかたちにしよう!はじめの一歩」講座を開催!

活動参加のきっかけ・行動・広がりを見付ける講習

|

|

|

|

|

|

|

|

この講座は、ボランティア参加のきっかけになるように、一人ひとりが行動することで新しい発見やつながり合えること、「自分にもできること」を考えることを目的に開催。

講師にNPO法人ホロコースト教育資料センターの石岡史子氏をお呼びし、はじめにアイスブレイク「はじめまして!」を全員で行い、次にスライド上映・お話「かばんについて・ハンナの生い立ち・生涯」を視聴。石岡さんの活動参加のきっかけ・つながりについての話に耳を傾けました。

ポーランドのアウシュビッツ収容所博物館から借りた「かばん」に書かれていた「ハンナ・ブレイディ 1931年5月16日生まれ 孤児」。その少ない情報から調べていくと、差別から生まれた悲しい歴史がありました。

この話を聞いて自分が大切にしているものは何か、またその理由をグループの人と話し合い、それぞれの思いを共有しました。そして、その思いをかたちにするために自分ができること、みんなが出来ることを考えました。

後半は、アクティビティ(グループワーク)。

「活動参加のきっかけ・行動・広がり」を見付けるために、①リストから大切にしたい「言葉」を選び、②選んだ「言葉」について、なぜそう思うのかを話し合い、③その「言葉」について話し合いました。

共感部分について、大切にしたいことや自分ができること、みんなでできること、社会参加に向けてという順にグループで出し合いました。グループで話し合ったこと、大切にしたいこと、社会参加についてなどを発表しました。

最後に、ミーティング「自分にもできること」参加しての感想や今やってみたいこと、関心のあることなどを発表してもらい終了しました。

ボランティアに興味をもって参加していただいた方も多く、グループワークでも、今後何か始められそうな勢いでした。

一人一人が日常生活で始められる身近なことにつながっていると考えるきっかけになりました。

■参加しようと思ったきかけは...

- 小さな感動にもっと敏感になりたいと思ったので

- 自分ができることが見つかるのでは? と思って

- 自分の時間ができた。家事をするだけの自分に気が付きなにかリフレッシュするきっかけが欲しくて

- 年齢的に余裕ができ、何かのお役に立てれば、自分も楽しめればと思って

■感想

- いろいろな方のお話しが聞けてよかった。自分自身の考えていることもはっきりしたり、表現することで気付いたこともあります

- 13歳のあんなかわいい子がなぜ死ななきゃいけなかったのか。二度と繰り返さないよう考え行動していきたいと思った

- ハンナの話が素晴らしくよかった。子どもにも教えたい。心が洗われるようななんともいえない気持ちになりました

- 13歳の命が今の世代に残してくれた大切なもの、無駄にはしたくない

- グループでの話も心に響くことが多く、参加してよかった

- 同じ思いを持って参加した方々と意見交換できたが、それが発展するまでにはいってないのが残念

生活力アップ!「防災知っ得! 講座」を開催しました

~少しの勇気で救える命があります。消防署救命入門の「AEDの実践」~

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

いざという時に落ち着いてAEDの操作ができるように、池袋消防署の消防士お二人が講師。備えてほしい防災用品の紹介や、非常食の試食も行いました。

通報から救急隊員の到着まで約7分かかり、その間に救命救急が人の命を左右します。救急隊員が到着するまでは胸骨圧迫(心臓マッサージ)が急務となります。参加者は講義に続いて、胸骨圧迫を行うまでを訓練。

手順は、大きく分けて、

(1)まず周囲の安全確認し外見の観察を行う

(2)「分かりますか!」などと声を掛け、反応がなかったら大声で助けを求め、119番とAED搬送を依頼する

(3)呼吸を確認し、胸骨圧迫(心臓マッサージ)を繰り返し行う

――の3段階。各過程で行うことを学びながら、実際の訓練を行いました。

AEDを初めて操作する人も多かったものの、AEDの音声案内に沿って簡単に操作できることも分かり、心肺蘇生の訓練をしました。

AEDは心臓がけいれんしている状態を止めるために、電気ショックで一時的に心臓を止める機能を持ったもので、作動後はすぐに胸骨圧迫と人口呼吸を繰り返し行う必要があります。

<AEDを用いた応急手当の要領>

①肩をたたきながら声を掛ける

②反応がなかったら大声で助けを求め、119番通報とAED搬送を依頼する

③呼吸を確認する

④普段どおりの呼吸がなかったら、すぐに胸骨圧迫を30回行う

⑤胸骨圧迫の後、人工呼吸を2回行う

⑥AEDが到着したら電極パッドを胸に貼る

⑦電気ショックの必要性はAEDが判断する

「救命の連鎖」として、「心停止の予防」「早い発見と通報」「早い心肺蘇生と除細動」「一次救命処置」が命を救う必要な行動ということを学びました。

AEDがどこに備え付けてあるのか、普段から確認しておくことも必要です。

病院へ行った方がいいのか、それとも救急車を呼んだ方がいいのか。急な病気で困った場合は、迷わず「東京消防庁救急相談センター♯7119へ連絡してください」とのことでした。

後半は、東都生協取り扱いの防災商品を展示し、東都生協商品部職員からの説明に続き、試食を行いました。防災用品を常備していない方も「参考になった」との感想でした。

※AED:Automated External Defibrillator=自動体外式除細動器