くらし

東都人材バンクの企画が、ますます楽しみに!

「東都人材バンク」制度で、組合員が持つ能力・技術を通じて学び合い、多様な活動を広げています

|

|

|

|

この日参加した東都人材バンク登録講師は16人。

「キレない子どもたちの食育講座」「八千代牛乳で生キャラメルをつくろう」「太極拳」「ヨガ」「トールペイント」「生け花」「アロマ」「整理収納術」「和菓子作り」「天然酵母パン」など、本当に多岐にわたっていました。アロマの化粧品作りやとんぼ玉アクセサリーなど、いくつか実演体験も。

東都人材バンク制度は個人では利用できませんが、地域の活動を担う支部・ブロック・グループなどの団体では活用が可能。

今年度東都人材バンクを利用して、支部・ブロックやグループで企画しようと考えている組合員の皆さんにとっては、興味のある分野の講師に講義内容を質問したり、実体験もできる絶好の機会となりました。

参加者からは

「フェイスストレッチングってなんだろうと思っていたけれど、しわになりやすい部分に簡単なストレッチをするのだと分かった。面白そうなので、やってみたい」

「夏に向けて、とんぼ玉を企画したい」

――などの声がありました。

これからも東都人材バンクを利用した楽しい企画が期待できそうです。

介護学習会を開催しました

どう選ぶ? 介護施設 ~ 公的施設と有料老人ホーム ~

講師の矢坂健彦さん |

公的施設、高齢者住宅、民間施設を比較しながら、高齢者施設の種類(公的施設と民間施設)、入所・入居条件、費用の比較、各施設の特徴、また、有料老人ホームの入居一時金の保全措置やクーリングオフなどについて説明していただきました。

「老人ホームの選び方として重要なのは、自分がどのようなことを優先するのかを考え、入居する時期を決定(想定)してから探すこと、本人の気持ち・身体の状態、家族で話すこと」と矢坂さんは話します。また「選ぶ項目を10個以上挙げ、7個以上当てはまれば見に行くことを勧めます。少なくても2カ所以上は見に行きましょう」と説明しました。

参加者からは、「有料老人ホームの有用な情報が得られた」「具体的な料金やマイホーム借り上げ制度が分かってよかった」「元気なうちに考えておかなくてはいけない。これからに向けての国の方針が分かった」などの感想がありました。

テーマ活動交流会を開催しました !

「来て! 見て! 聞いて! 私たちの活動」

東都生協(コープ)では、組合員のつながりを大切にし、テーマや分野ごとにネットワークづくりを目指すための活動交流の場として、2012年1月25日、文京シビックセンター区民会議室A・Bにてテーマ活動交流会を開催しました。

グループやサークル、支部運営委員会、支部テーマ別委員会、ブロック委員会、専門委員会から58人が参加し、日々の活動の発表や展示を行い、「くらし」「平和」「環境」「福祉」「食と農」「子育て」「商品」に分かれ、活動報告や今後のつながりについて意見交流しました。

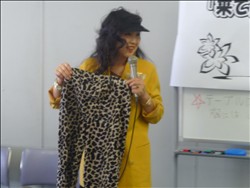

団体発表では8団体から、ドイツ生まれの竪琴「ライアー」の演奏、簡単服飾のリメイク、生ごみ堆肥化の方法や成果、平和の朗読の実演、社会保障・消費者問題をテーマにした活動、子どもの本の読み聞かせや環境についてなど、日頃の活動報告がありました。

|

|

|

|

|

|

|

|

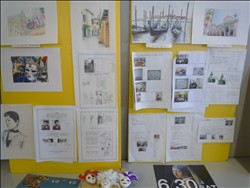

展示コーナーには、7団体から写真やイラストや作品などのさまざまなものが飾られ、参加者とも交流を深めました。

|

|

|

|

|

|

グループ交流では、自己紹介の後団体発表や展示の感想を発表し合い、活動を広げるためや交流の場を作る工夫などで話し合い盛り上がりました。最後にグループごとに発表し会場全体で共有しました。

|

|

|

|

|

|

【参加】

グループ10団体、サークル2団体、支部テーマ別委員会7団体、支部運営委員会2団体、ブロック委員会2団体、専門委員会3団体 計26団体

消費者力講座を開催しました

「消費者力UP! あなたの常識・非常識」――賢い消費者になるために!

東都生協(コープ)組合員活動委員会では2011年度、消費生活全般の消費者力を高める連続講座を開催し、第8回消費者力検定を受検する目的で、検定試験前に3回、終了後1回の計4回の連続講座を開催しました。講座には延べ82人の参加がありました。検定試験は21人が受験しています。

第1回は、連続講座のガイダンスの後、自己紹介ゲーム・クイズを行い、衣生活、食生活、住生活、環境の基礎知識を学習しました。

第2回は契約・悪質契約サービスについて学び、グループワークで内容証明郵便を作成、葉書でクーリングオフを作成しました。

第3回では、ライフプランとファイナンシャルプランについて考え、金融商品、家計についても学びました。

第4回は、第8回消費者力検定結果、成績票、級認定証、解答解説を配付し、検定の振り返りをしました。消費者被害の現状の事例を共有し、悪質業者への対処方法として、必要ない物は明確に断ることを再認識しました。「断り方ゲーム」で断り方を学びました。

今後の啓発手法では、グループに分かれてゲームや紙芝居をしたり、新聞の記事を参考にしながら企画を立て、実際に企画書を作成し発表しました。

大事なポイントとして、新聞などの内容を見落とさないこと。リコール情報など見落としがち。気になる記事はファイリングしておく、インターネットで検索してみる、国民生活センターのメール登録をしておき、賢い消費者になること...と講師からアドバイスを受けました。

参加された方々が賢く生活していくため、消費生活に関する知識を幅広く学び、身近な地域での啓発活動や地域づくりにつなげていくことが期待されます。

|

日時・講師 |

会場 |

内容 |

|||||||

| 第1回 |

2011年9月28日(水) 広重 美希さん |

東京都消費生活総合センター17階 教室1・2 |

衣生活(クリーニングトラブル他)、食生活(食に関する安全と表示)、住生活(住生活の様々な契約)、環境(低炭素社会と環境ラベル) |

||||||

| 第2回 |

2011年10月13日 (木) 飯村 久美さん |

東京都消費生活総合センター16階学習室A |

契約・悪質商法・サービス。グループワークで内容証明郵便について、ハガキでクーリングオフを作成 |

||||||

| 第3回 |

2011年10月26日 (水) 下本 国子さん |

東京都消費生活総合センター16階学習室A |

生活経済(ライフプラン・金融商品・家計など) |

||||||

| 第4回 |

2012年1月12日(木) 広重 美希さん |

東京都消費生活総合センター16階学習室A |

第8回消費者力検定の分析「東都生協の消費者力」、第8回消費者力検定の解説、消費者被害の現状、ワークショップで 「今後の活動の生かし方(さまざまな啓発手法について)、グループ発表 |

||||||

第1回目の講座 |

第1回講座 |

第2回講座 内容証明郵便 |

第4回講座 |

第4回講座 |

第4回講座 |

介護学習会を開催しました

認知症を知ろう! ~正しく知れば怖くない~

学習会の様子 |

当日は21人の参加者があり、体験の一部を忘れる老化による"ただの物忘れ"とそのこと全体を忘れる"病気"認知症との相違や、介護家族を疲弊させる周辺症状(徘徊、妄想、不潔行為など)をどのように乗り切るのか、などについて学びました。

また、参加者は認知症のスクリーニングテストのひとつであるHSD-Rテスト(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)を実際に体験し、ビデオを鑑賞して、認知症の人へのより適切な接し方も学びました。症状の背景には不安や喪失感があることを理解して接する、受容的な態度で肯定も否定もしない、感情は保たれているという認識を持って接する、など、介護する側が寛容なこころで接することが大切であるとのお話でした。

講演の流れには認知症テストの体験、ビデオ視聴が組み込まれ、最後まで集中して聴くことができたようです。その後の質疑応答も、活発に行われました。

参加者からは

「認知症になっても人としての感情はある。そのまま受け入れることがとても重要であることが理解できた」

「具体的な治療法や薬の話が聞けて良かった」

――などの感想がありました。

くらし委員会では介護学習会第3弾として、2月28日(火)、文京シビックセンター地下2階研修室A・Bにて、「どう選ぶ? 介護施設 ~公的施設と有料老人ホーム~」を開催します。詳細は、組合員活動情報紙「ワォ」第168号をご覧ください。

「防災知っ得! 講座パート1」応急救護体験・AED講習を開催!

実践型式の応急救護を実践体験しました

患者へのAEDの電極パッドの |

三角巾の巻き方を実践体験 |

小石川消防署の消防士3人の方による実践型式の応急救護を学ぶ今回の企画には、組合員16人が参加しました。参加者のうち3人ほどは、AEDを扱った経験があるようでした。

救急隊からは、なぜ心肺停止状態での心臓マッサージが急務となるか、またAEDの役割について説明がありました。AEDは、自動体外式除細動器(Automated External Defibrillator)という医療機器。

AEDには、心臓がけいれんしている状態を止めるため、一時的に電気ショックを与え、心臓に正常なリズムを取り戻させる機能があります。AEDを作動させた後は、併せてすぐに心肺マッサージをしなければなりません。また、救急車が到着するまでは、マッサージを続けなければなりません。

そのためには人手が必要。目の前で倒れてしまっている人を発見したら、まず声を掛け、どのような状態か見分けます。

「意識なし」「呼吸なし」「体温はまが温かい」と分かれば、周りの安全を確認します。手助けして欲しい人をはっきりと指名し「あなた、救急車を呼んでください」「そちらの方はAEDを探して持ってきてください」と明確に意思表示する必要があります。

講習では併せて、普段の生活の中でのけがの対応として、三角巾の使い方を習得。骨折、深い切り傷に有効な三角巾の巻き方を実践体験しました。

参加者からは、「やはり、見る、聞く、体験すると急な対応で慌てないで行動できると確信できた」「今度、消防署の救命講習も受けてみます」などの感想がありました。

消費者力検定の公開講座を開催

消費者力検定に向けた公開講座

消費生活全般の消費者力を高め、消費者力検定を受験することを目的に、「消費者力UP! あなたの常識・非常識」と題した公開講座を2回にわたり開催しました。

2011年7月27日(水)あんさんぶる荻窪

|

|

|

|

●金銭教育「お小遣いゲーム」とは?

お金の流れや計画立てて使うことを学ぶゲームです。「必要なもの」と「欲しいもの」の違いを理解し、買う・買わないを判断、消費生活に必要な心と力を学びます。

<ゲーム内容>

定額制のお小遣いの中で、日常的に起こるお金の出来事を自分で判断し、今買う・後で買う・買わないを考えながら繰り返し行うカードゲーム。

順番に引くカードには、自分で買う責任のある文具やお手伝いで得る収入、ボランティア寄付をするなどが記載されていて、欲しいものを買う機会も子どもが判断します。併せて、おこづかい帳も記帳します。

最後に残金を確認し、必要なものを買うことができたのか、「本当に必要な物」「欲しい物」のを買ったのかを振り返ります。

●保護者を対象にミニセミナーも開催

-

「お金の教育」は、毎日の経験から子どもの身に付くこと、子どもに任せて見守り、「お金を大切に思うこころ」を育てることの必要性を学びました。

- お年玉やお小遣いをもらう機会が多く、お金の価値を知る前に大金を手にするので「1万円」を軽く捉えている。

- 責任を持たせることが大事だと思いました。

- 買い物に行くと子どもにとっては欲しいものが溢れていて、100円、200円と簡単に使ってしまいがちですが、自分のお小遣いの中でやりくりさせてみようかな、と思いました。

- 渡している小遣いの金額が適切かどうか、どこまでを小遣いで賄わせるかが悩みどころです。

●参加者アンケートより

2011年9月6日(火)東京都消費生活総合センター>

|

弁護士の池本誠司氏を講師に、消費者行政の充実とともに消費者としてトラブルに対応・判断できる力を高めるために、様々な消費者トラブル情報や実態を学びました。

消費者が巻き込まれるトラブルは、より複雑・多様で巧妙なものになってきています。消費者トラブル情報や被害の実態の報告と消費者被害をなくすためにどのような行動が必要かという広い視点で学びました。

<参加者の感想>- 日常気を付けて暮らしているつもりでしたが、さらに気を付けようという意識が高まりました。考えてもみないサギまがいのことがたくさんあると、あらためて感じました。

- 被害にあわないために普段から情報のアンテナを高くたてて、情報収集することと、また声をあげていくことも大切だと思いました。

- これからは消費力を付けるだけでなく社会的価値活動をひろげ、消費者市民力をあげなければいけなのかなと思った。

- 身近に潜む悪質商法や悪質ではないけれど、特定商取引法違反であるということも分かり、友人・知人にも知らせていこうと思いました。

- 1人暮らしの母親がおり、週に一度の電話、月に一度の訪問を心掛けています。まだまだ頭はしっかりしていると思いますが、先生の「気力の衰え」の指摘にハッとしました。気を付けようと思います。国民生活センターのホームページを確認したいと思います。

整理&収納で家も心も磨かれる!?

まずは「5分でできる整理」から

講師の東都人材バンク、小宮真理さん |

幅広い年代の参加者が |

講師は東都人材バンクの小宮真理さん。基本編では、物が増える原因、物の買い方・捨て方を学習。「本当に必要かどうか吟味して購入する」「必要のないものは思い切って捨てる」ことが肝要で、整理をすると時間的・精神的・経済的にも良い効果があるそうです。

実践編は、整理法や使いやすい収納方法について。例えば、料理レシピは本棚でなく台所に置く、取扱説明書とアダプターなど一度に用事が済む仲間同士をまとめて収納する...などなど、役立つヒント満載でした。

「5分でできる整理からはじめると達成感が得られ、どんどん家がきれいになる」のだとか。片付けを通して部屋も心も磨きたいものです。

杉並区「荻窪ハーモニーまつり」に杉並の3支部が出展

食の未来づくり運動をPR、売上金は東日本大震災被災地に贈呈

|

模擬店では「東都つゆ」を使った |

6回目の今年は、東日本大震災後3カ月目に当たる2011年6月11日、12日が開催日。チャリティーを大きな目的の一つに掲げ、バザーや募金活動など、参加者がいろいろな形で応援できるようにしました。

東都生協からは杉並の3支部、杉並東・杉並西・杉並北の各支部が「食の未来づくり運動~牛乳から再生紙をつなぐ」と題して「八千代牛乳」のおいしさと「東都もーもーティシュ」の取り組みを紹介しました。

また、模擬店では「東都つゆ」を使った「東都うどん」を販売。売上金の33,400円は杉並区を通じ、同区と防災協定を結ぶ福島県南相馬市に義援金として贈呈しました。

2日間の来場者は2,600人! 「委員の皆さんのおかげでスムーズに販売でき、たくさんのお客さまにもおいしいと言っていただけたことに感謝です」と主催者も感動ひとしおでした。

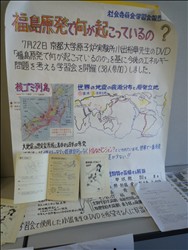

放射性物質、放射線についての正しい知識を!

福島第一原発事故を受けて、放射性物質・放射線に関する基礎学習会を開催

会場を埋め尽くす参加者 |

5月17日の講師は日本大学・野口邦和先生 |

農畜水産物への影響に関して組合員から寄せられた声を受け「放射性物質、放射線の基礎学習会~福島第一原発事故を受けて~」と題し、学習会を開催しました。

5月12日は、東都生協 安全・品質管理部職員を講師に、2部構成で学習会を実施。

第1部は、放射性物質、放射線の基礎知識として、あらかじめ配られたレジュメと、スライド形式により用語などを解説しました。

第2部は、原子力発電の基礎知識と題して、原子力発電の概要、メリットとデメリット、事故事例、福島第1原発の事故概要、原子力発電の問題点のまとめが述べられました。

<第1部>

● 放射線...「波長の短い電磁波」および「高速で動く粒子(ビーム)」のこと。

①物質の透過作用 ②物質を透過する際、その物質の原子・分子にエネルギーを与えて陽イオンと電子に分離する電離作用 ③物質に当てると特有な光を放出させる蛍光作用 ④写真フィルムを感光させる感光作用――などがある。

● 放射能...放射線を出す能力のこと。ある種の原子が「放射線」を出して別の種類の原子に変わる性質をいう。

● 放射性物質...放射線を出しながら、別の元素に変わってしまう物質のこと。体内の放射能汚染は、放射性物質そのものを水や食物とともに取り込む場合に起こる。

● 放射線の体への影響...放射線を浴びても放射能は体内に残らない(レントゲン撮影しても体が放射能を帯びるわけではない)。放射線を浴びると、体内の細胞が傷付くが、線量が低ければ、通常の身体回復機能で修復される。しかし、細胞の放射線感受性は、①細胞が未分化なものほど ②細胞分裂が盛んなほど、細胞の一生のうち分裂期が長いものほど――高いため、乳児・幼児への影響が高い。

<第2部>

● 原子力発電...蒸気でタービンを回して発電するという原理は火力発電と同じ。火力発電はボイラーで化石燃料を燃焼させた熱、原子力発電では原子炉でウランを燃料とした核分裂エネルギーの熱で蒸気を発生させている。

● 原子力発電のメリットとデメリット...原料のウランは石油に比べ安定確保できる。CO2を排出せず、低コストである。一方、強い放射線を出す「高レベル放射性廃棄物」が必ず発生する。廃棄物の放射能レベルの低下には数万年かかる上、放射性廃棄物の保管場所もない。300メートル以深の地下に処分する計画(地層処分)も進んでいるが、使用済み燃料の再処理も含め、問題は多い。

日本大学・野口邦和先生が講演

5月17日には、日本大学歯学部 アイソトープ共同利用専任講師・野口邦和先生を迎えての学習会を開催しました。

基礎知識として、原子炉内から漏れ出した放射性ヨウ素・放射性セシウムの特性や暫定規制値の設定、残留放射能の問題などさまざまな角度からお話を伺うことができました。

一番の関心である食に関しては、「市場に出ているものには規制値を超えているものはない。平均的な食事をしている人には問題はない」とのことでした。

どちらの会場にも多くの組合員が足を運び、関心の深さをあらためて実感しました。原発事故の終息はまだまだ見通しが立ちません。今後とも私たちには冷静な判断が求められます。

参加者の感想

「ミネラルウォーターでなくても大丈夫ということが分かった」

「東都生協の検査で適合の場合、放射性物質はごく微量で人体には影響がないと分かって安心した」

「原発事故について、いろいろ事例を説明してもらえてよかった」

「東都生協の放射能物質の自主検査はありがたいと思う」

p>

p>