すべてのカテゴリ

地域での見守り活動の輪が広がっています

東京都、神奈川県で39行政区と見守り協定を締結

東都生協は渋谷区と「高齢者等見守りに関する協定」を締結しました。この協定の締結に伴い、東都生協では地域の配達担当者が業務中に組合員や地域住民の異変に気付いた場合、事前に取り決めた連絡先に速やかに連絡することで地域住民の安全を守る、見守り活動に取り組みます。

東都生協は引き続き、地域生協・医療生協をはじめ地域の事業者・団体と協力し、誰もが安心して住み続けることのできる町づくり活動に積極的に取り組みます。

「ひたち野 穂の香卵」の産地で飼料用米の稲刈り体験&鶏舎見学・交流!

産直産地のJA新ひたち野・(一社)日本販売農業協同団体連合会・小幡畜産㈱と学習・交流

雨上がりの田んぼで稲刈り体験

いつもおいしい卵を提供してくれる

「ひたち野 穂の香卵」親鶏たちに感謝

産直産地からは、JA新ひたち野・一般社団法人日本販売農業協同団体連合会・小幡畜産㈱が参加。

当日の田んぼは、かなりぬかるんでいましたが、JA新ひたち野の方から稲の刈り方の説明を受けて、いざスタート。参加者は2本の鎌を順番に使い、あぜに近いところで記念写真を撮ったり、楽しみながら稲狩りを体験しました。

その後はJA新ひたち野本店で、飼料米と「ひたち野 穂の香卵」について学習。

お昼は「ひたち野 穂の香卵」を使った茶わん蒸し、ゆで卵、れんこんを使ったコロッケや地元産豚肉のソテーなどをおいしくいただきながら交流しました。

午後からは鶏舎を見学。白衣・マスク・靴カバーを装着し、鶏舎に徒歩で移動し、鶏舎では先ほど刈った稲を鶏に与えました。

「ひたち野 穂の香卵」の鶏はあまり食べてはくれませんでしたが、「産直たまご」の鶏はおいしそうに食べ、おとなも子どももうれしそうでした。

二黄卵や殻の薄い卵などの観察も行い、子どもたちは実際に割ってみる体験ができ、殻の割れる微妙な感触を実感しました。

参加者からは

「卵に触ったら温かかった。鶏舎の鶏に稲をあげたら、バクバク食べた」

「こういう生産現場に初めて来た。いつも卵を食べない息子が『ひたち野 穂の香卵』のゆで卵は喜んで食べていたので、今後利用したい」

「稲刈りした稲を鶏にあげるなど、子どもたちが身を持って体験できて良かった」

との感想がありました。

参加者は飼料用米ができるまでの一端を知るとともに、輸入飼料に頼らない、日本の風土に合った稲を鶏の餌として生かした養鶏について楽しく学び「ひたち野 穂の香卵」への理解を深める一日となりました。

平和募金企画「ユニセフハウスで平和について考えよう!~世界の子どもたちの今~」

まずは知ること、そして考え、自分にできる行動に移すことの大切さを学びました

組合員など参加者は13人で、そのうち初参加者は1人でした。車内では東都生協の平和活動への取り組みを学習し、その大切さを確認し合いました。

ユニセフハウスには、活動の歴史・子どもの権利条約などのパネル展示のほか、現地の診療所や学校、避難所テントなどが再現されています。また、水瓶や子ども兵士が持つ銃の重さなどを体験できるコーナーもあります。

一行は、ボランティアさんによる1時間半のガイドツアーに参加し、一つ一つ丁寧な説明を聞きながら見学しました。

かつて日本も、第二次世界大戦後には粉ミルクや綿・薬などの支援を受けていました。近年では、東日本大震災の際にユニセフの支援を受けながら日本ユニセフ協会が支援活動を行っています。

「貧困・紛争・自然災害、さまざまな厳しい状況下に置かれた子どもたちの命と健康を守るために、私たちは何ができるのか?」

難しく考えずに、まずは知ること、そして考え自分にできる行動に移すことの大切さを、感じることができました。

私たちは支え合っています。世界の子どもたちが平和でありますように...。ユニセフハウスは品川駅徒歩7分 ぜひ訪問してみてください。

- 【参加者の感想】

- 一歩を踏み出す体験ができました

- 今までは募金して終わりでしたが、訪問して募金の使途や意義がよく分かりました

- 「予防」と「自立」という言葉が印象に残った。自立できるよう支援することが大切だと分かった

真っ赤なトマトに会いに行きました!!

高原露地トマトの里を久保産直会を交流訪問

生産者の大半は70〜80代と高齢ですが、最年少の伊藤さん(28歳)は、観光で訪れて久保産直会のトマトに出会い、そのおいしさに魅了されて2017年4月、就農者里親制度で仲間入りしたそうです。

また、40代の終わりに脱サラして就農し7年目の高橋さんは、「これからは、若い人に農業に興味を持ってもらうことが大事。若者を支援する制度ももっと必要」と話しました。

昼食交流会では、「久保産直会の高原露地トマト」を初めて味わった参加者もいて、「昔懐かしい味!」「もう他のトマトは食べられない」など感嘆の声が上がっていました。

畑の見学から昼食交流まであっという間の短い滞在時間でしたが、まるで親戚の家に遊びに来たような心温まる雰囲気の、楽しくも懐かしい交流訪問となりました。

東都生協・商品委員会でアレルギー学習会を開催

東都生協アレルギー相談室の武内澄子職員を講師に食物アレルギー対策について学習

資料を使って分かりやすく説明 |

実際に食べて味もチェック |

食物アレルギーとは、通常は体を守る免疫が食べ物を「異物」と認識して過剰に反応し、体に有害な症状を起こすことをいいます。原因は食物に含まれるタンパク質で、症状は年齢とともに変化します。

食物アレルギーの多くを占めるのは鶏卵と牛乳。

これらを食べられないことによるタンパク質不足は肉・乳製品・魚介類・大豆の摂取で解消でき、カルシウム不足は大豆・魚介類・海藻類・野菜類(アレルギーを起こさないアブラナ科の野菜、小松菜やチンゲン菜など)の摂取で解消できます。

花粉症の方で果物を摂取して口内がかゆくなる症状がある場合は、果物を加熱すると症状が出ずに食べられる場合があります。

その他、小麦由来成分を含む石けんの使用により小麦アレルギーが発症した事例、虫歯予防剤のリカルデント(CCP-ACP)を牛乳由来と知らずに歯科医が使ったことでアナフィラキシーショックを発症した事例や、微量でアレルギー症状を起こす牛乳から作るカゼインNaが加工食品に多用されることで、微量でもアナフィラキシーショックを発症する事例などを紹介し、注意を喚起しました。

最後に、アレルギーを考慮した商品「あわめん」を使った焼きそば、フレンズスイーツの「ガトーショコラ」「国産さつまいもと栗のタルト」などの試食。

「アレルギーの有無にかかわらずおいしい」「『お米で作ったしかくいパン』は小袋分けしてあり外出時に便利」と好評で、「アレルギーを考慮した商品は化学調味料不使用で体に優しい物が多い。今後取り入れたい」という感想もありました。

東都生協の商品案内では、毎月1回「アレルギーを考慮した商品」を取り扱っていますが、一部の商品はインターネット注文サイト「産直の東都生協.coop」に掲載している注文番号をOCR注文書に書くことで毎週注文も可能です。

地域での新たな活動の一歩につなげる「NPOのつくり方講座」を開催しました!

東都生協さんぼんすぎセンターに組合員と役職員46人が集まりました!

定員を大きく上回る申し込みがありました!

講師の熊谷紀良さん

NPOは、「Non-Profit Organization」の略で、「民間非営利組織」のことです。民間の立場で、社会的なサービスの提供や社会問題の解決に向けて活動する団体を指します。「非営利」とは、収益を上げたり、給与を支払ってはいけないという意味ではなく、利益を関係者などで分配せず、団体の活動目的を達成するための費用に充てることを意味します。

NPOには、NPO法人のほか、一般社団法人、任意団体やボランティアグループ、協同組合なども広く含まれますが、そのうち、NPO法(特定非営利活動促進法)に則って必要要件を満たし手続きをしたNPOが「NPO法人」です。

熊谷氏は、NPOの基礎知識やNPO法人になるために必要な手続き(要件、書類作成、設立総会、所轄庁への申請・認証、登記申請など)、法人格を取得するメリット・デメリットなどについて、ポイントを絞って分かりやすく説明しました。

今回の講座を通じて、NPOが自己実現や社会貢献の場の提供主体として、新たな地域社会づくりを担う主体としての役割を期待されていること、NPO法人をつくる前に、法人格を取得する目的を整理する必要があること、都庁やボランティアセンターの事前相談も活用できることなどを学びました。

同時に、地域の活動に主体的に関わり、実践を重ねている組合員が大勢いること、活動に関わるきっかけにつながる場や活動を後押しする学びを得られる場が求められていることを知る貴重な機会となりました。

<参加した組合員の声>

- NPO法人にしたいなと考えているので、一歩前に進める知識(情報)だった

- こども食堂の信用を高めるためNPOにしていきたいと思う

- NPOというものを考える良い機会だった。予想以上に講座を楽しむことができた

- NPOというと堅苦しく考えていました。とにかく仲間を募ることが大切。立ち上げなくても、他のボランティアに参加していくこともあり、と思いました

- 起業設立について、今回の講座を踏まえて次の段階(ステップアップ)をやってほしい

NPO法人フードバンク八王子えがおと連携したフードドライブに取り組みました

八王子センター組合員から提供いただいた食品をNPO法人フードバンク八王子えがおに寄贈しました!

初めての取り組みにもかかわらず、多くの食品を提供いただきました

八王子えがおは、2016年3月に任意団体として活動をスタートし、2017年3月にNPO法人格を取得。「食で支えよう ひと 地域 未来」をモットーに、食のセーフティネットを目指して、誰もが対等の立場で暮らし合える地域づくりの一端を担うことを願い、日々活動を重ねています。

12月のフードドライブでは、東都生協組合員から422点、総重量約88㎏もの寄付食品が寄せられました。中には、日ごろ利用している東都生協の商品や新たに購入した食品も見受けられ、破損や賞味期限切れの商品はほとんどなく、組合員の活動に対する理解や想いを垣間見ることができました。

組合員も食品の仕分け活動に参加

「自分たちの業務を通じて地域へのお役立ちができることを実感した」

「飽食といわれている時代も今は過去のことで、格差社会の縮図を見た気がした」

「協力的な方が大勢おられ、貧困問題に興味や関心があることに気付いた」

「多くの組合員がこのような活動に興味関心があり、積極的に協力いただけることを知った」

などの声が寄せられました。

東都生協はこの取り組みを通じて、深刻化する貧困問題の解決に向けた活動に対する理解や参加・参画を広めるきっかけにつながればと考えています。

組合員と職員、地域の人々と心の通い合った生協活動にできるように、東都生協は今後も引き続きフードドライブに取り組み、組合員と地域の協同の力で、誰もが安心して暮らせる地域社会づくりに貢献していきます。

「食の未来づくりフェスタ2017」を開催しました!!

共催:東都生協産直生産者団体協議会、東都生協共生会 協賛:東京南部生活協同組合、株式会社東都ライフサービス

商品販売・試食コーナーには、産直野菜・果物などの農産物、畜産物、水産物、食品、家庭用品など東都生協の取引産地・メーカーのブースが広い会場いっぱいに並びました。

通常では共同購入のカタログ(商品案内)でしか見られない商品を、手に取ったり、試食したり、産地やメーカーの方に直接説明を聞いたりしながら、東都生協の組合員がお話やお買い物を楽しみ、交流する姿があちこちで見られました。大きなキャリーバックを引いて、お目当ての品物を購入されている方も大勢いました。

参加型の体験企画コーナー「るんるんズ広場」では、おはしを使い、20秒間でいくつの豆をお皿からお皿へ移動しできるかのタイムトライアル「お箸の達人」を実施。

その他にも、

食べ物カードで遊ぶ「食べ物の旬でビンゴゲーム」

和食の配膳にトライする展示体験「お膳を整えよう」

展示体験「やってみよう、野菜の花あてクイズ」

1日の野菜摂取目安(350g)野菜を使って重さを当てよう「野菜でぴったり! 350gゲーム」

牛乳パックを使って小物入れを作っちゃおう! ぬり絵もできる「牛乳パックで小物入れ・ぬり絵」などを実施。多くの親子が参加し楽しんでいました。

展示コーナーでは、「みんなの食育 からだチェックシート」が紹介されていました。

新世代チャレンジプロジェクトのブースでは、若手生産者が生産した野菜・果物などの産直生鮮品などを展示・販売。未来に続く産直を創造するさまざま取り組みも紹介され、食の未来を担う、若い生産者や生協職員の意気込みや勢いで盛り上がりました。

保険などを扱う㈱東都ライフサービスのブースでは、ドライブシミュレータを使い、エコ運転チェックや高速道路での安全運転走行チェックを行いました。

共済を扱うブースでは、保障の見直し大相談会が行われ、CO-OP共済のキャラクター「コーすけ」も登場しました。

東都生協への加入コーナーでは、このフェスタで東都生協や商品や産地、メーカーへの信頼や理解を深め、加入相談や手続きをする方の姿が多く見られました。

会場入口付近では、ヒロシマ・ナガサキの被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名「被爆者は、すみやかな核兵器廃絶を願い、核兵器を禁止し廃絶する条約を結ぶことを、全ての国に求めます」への協力を呼び掛けました。

ステージでは、午前11時から「農業高校応援リレー米」応援金目録授与式を行いました。

東都生協では農業高等学校が生産した米を共同購入(登録米)で取り扱っています。未来の食の担い手を目指す若者を応援することで、若者が安心して農業に従事でき、私たち消費者がこれからも安心して米を食べ続けられるという、「未来の生産者との絆」を作る取り組みです。

農業高校応援リレー米の価格には応援金が含まれており、集まった応援金は栽培に使用する資材購入の補助や、人材育成に役立てられます。

恒例となった秋田県立大曲農業高等学校の皆さんが披露してくれる民謡と踊りを楽しみにしている方も多くいたようでした。

午前11時45分からは、来場の皆さまお待ちかねの大抽選会。今回は2回の大抽選会、まずは1回目。

観客席には大勢の方が詰めかけ、皆さん首から下げた入場証に記載された番号を確かめています。当選番号が読み上げられるたびに、歓声とため息が漏れていました。

午後1時からは、東洋ライス㈱と東都生協との間で「米の精」に関する基本協定が今年9月1日に結ばれたことが報告されました。

東洋ライス㈱のBG無洗米機で無洗米加工した際に取り除かれる肌ぬかを活用した有機質肥料・飼料「米の精」。この原料となる肌ぬかは、通常の精白米1kgから15g程度しか取れません。東都生協は東洋ライス㈱の「金芽米」「金芽ロウカット玄米」の供給に協力し、これを東都生協の産直産地に安定供給することで、地球環境保全と循環型農業の実現を目指します。

ステージには、東洋ライス㈱の雜賀慶二社長が登壇し取り組みを報告。「米の精」を使う産地の生産者からも報告がありました。

午後1時30分からは、参加型の、みんなで合唱「いただきます」。東都生協の活動紹介の映像や歌の歌詞をスクリーンに流し来場者、出展者など多くの方が参加し、歌やジェスチャーを交えてあっという間の楽しい時間となりました。

午後2時15分からは、本日2回目大抽選会。当選者には東都生協の商品などをプレゼントし、大盛況となりました。

今回のフェスタでは、取引先団体の東都生協産直生産者団体協議会と東都生協共生会に協力いただき、出展産地・メーカーと協同して、食に困る人に食品をおすそ分けする活動「フードドライブ」に取り組みました。フェスタで販売しきれなかった商品をフードバンクに寄付・提供する呼び掛けに多くの協力がありました。

来場者からは、

「いつもは購入しないや日ごろ食べたことがない商品の味見ができて良かった」「おいしさを知ることができた。産地訪問で会った生産者さんにも会えてお話もできた」「いつも購入している商品の生産者の方もいらして、より身近感が湧きました」「昨年買って良いと思い、今年も買うつもりで来たのに出店してなかった」など、生産者と交流を楽しむ様子や、産直・国産品など取扱商品への期待や愛着を示す声が寄せられました。

お子さん連れの来場者からは、

「子どもが喜んでゲームをしていました」「子どもが楽しめる企画もあり娘が毎年来るのを楽しみにしています」など、展示・クイズ・体験コーナー「るんるんズ広場」に参加された方からも感想が寄せられました。

「第3回避難者と支援者による2017ふれあいフェスティバル」

2017年10月1日(日)に都立篠崎公園で開催された「第3回避難者と支援者による2017ふれあいフェスティバル」に東都生協が出展しました

東都生協からは7人が参加し焼きそばを作りました

焼きそば400食を参加者に提供しました。

舞台では、支援団体などによる出し物も

同連絡会の広域避難者交流会実行委員会が主催するこのイベントは今年で3回目。避難者団体・支援者団体のブース出展やステージでの企画なども行われ、さらに、避難者と支援者の今の思いを伝える「メッセージボード」が設けられ、多くのメッセージが寄せられていました。参加者は、554人(うち、避難者236人)と大盛況でした。

東都生協も第1回から出展。今回は7人が参加し、東都生協の食材で作った焼きそば400食を避難者、支援者に提供しました。食材などの調達には、組合員からお預かりした東日本大震災支援募金を活用しました。

東日本大震災から6年が経ちましたが、全国の避難者は約11万人(2017年3月28日時点での復興庁データ)。

そのうち都内に広域避難されている方々は6,145人。広域避難者としては東京都が最も多く避難されています。

広域避難者交流会実行委員会では2013年度より、避難者が広域で交流できるプログラムを継続的に実施してきています。こうした取り組みの結果、少しずつ、支援の輪が広がり、避難者同士の交流、避難者と支援者の交流が深まり、互いに心配し、励まし合う関係づくりができている様子がうかがえました。

ふれあいフェスティバルでは、東日本大震災によって、東京での避難生活を余儀なくされている方々と支援者の交流や東京で避難生活を送る方々同士の交流、一般市民へ避難者や避難者支援についての理解を広めることなど、これまで通り避難者同士・避難者と支援者の交流を深めました。

加えて今回の特徴は、関東圏域の避難者や支援団体との交流をより進めるとともに、今後の生活について情報交換・情報提供できる場が設けられたことです。

都内のみならず、他県の方々にも声を掛け、埼玉県、千葉県、山梨県、神奈川県などからも参加がありました。

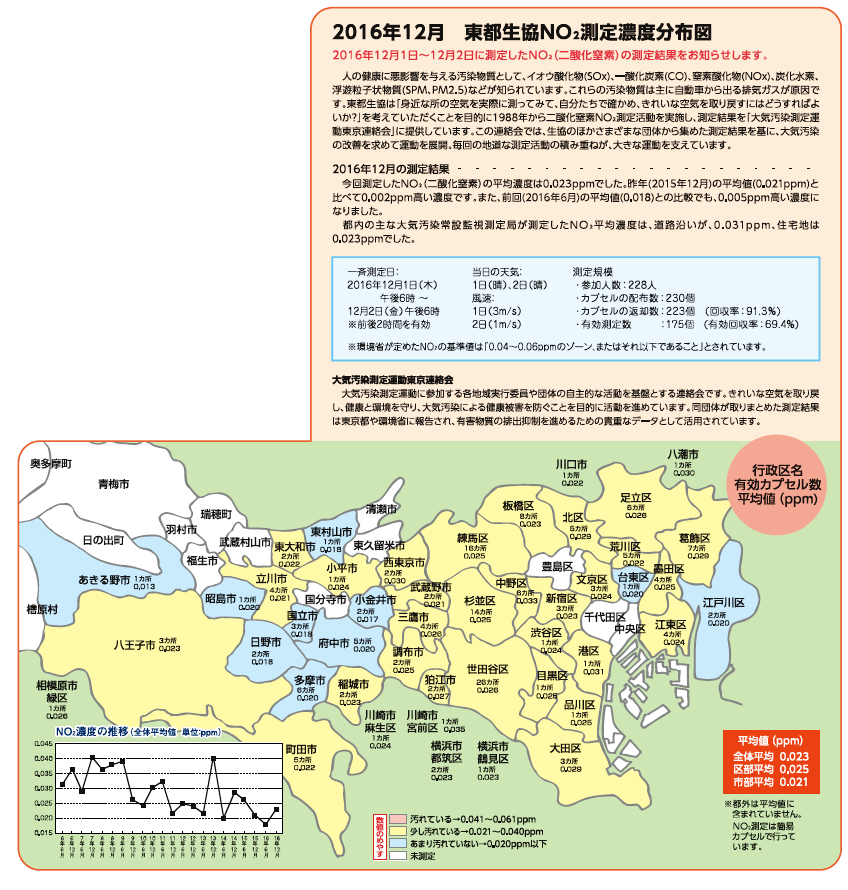

2017年6月のNO₂測定結果 のお知らせ

東都生協組合員による空気中の二酸化窒素(NO₂)測定活動の報告

| 地図をクリックすると拡大画面が開きます |

年に2回、同じ場所で測定をし、空気の汚れを知ることで、きれいな空気を取り戻すにはどうすればよいか考えるきっかけにしていただくことなどが目的です。

■2017年6月の測定結果は以下の通りでした。

①測定日時

・2017年6月1日(木) 午後6時 ~ 2017年6月2日(金) 午後6時

②測定規模

・測定カプセルの配付数:245個

・測定カプセルの返却数:222個 (回収率90.6%)

・有効測定数:183個

人の健康に悪影響を与える汚染物質として、イオウ酸化物(SOx)、一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx)、炭化水素、浮遊粒子状物質(SPM、PM2.5)などが知られています。これらの汚染物質は主に自動車から出る排気ガスが原因です。

東都生協は、組合員が身近な所の空気の汚れを実際に測って確かめ、きれいな空気を取り戻すにはどうすれば良いかを考えていただくことなどを目的に、1988年から二酸化窒素(NO₂)測定活動を実施しています。

測定結果は「大気汚染測定運動東京連絡会」に提供。同連絡会では、生協の他さまざまな団体から集めた測定結果を基に、大気汚染の改善を求めて運動を展開しています。毎回の地道な測定活動の積み重ねが、こうした大きな運動を支えています。