すべてのカテゴリ

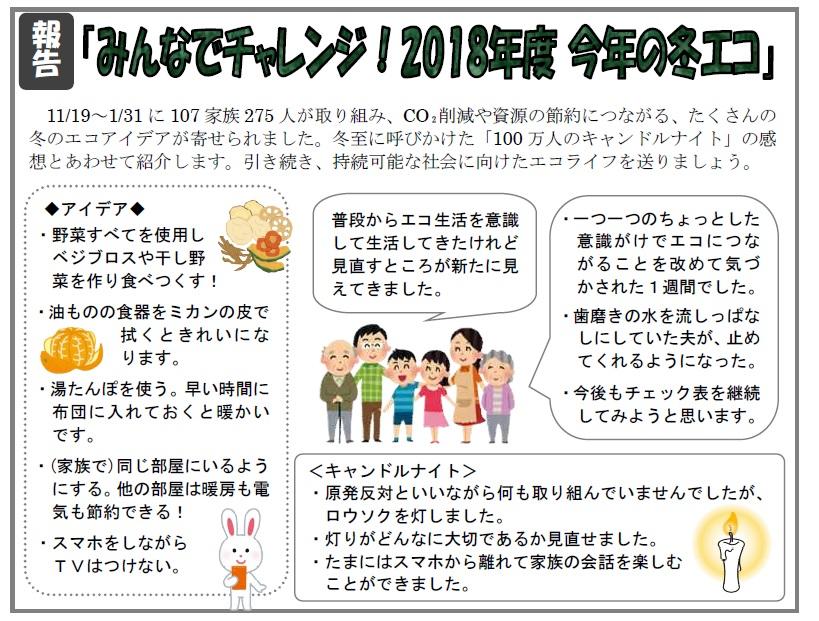

2018年度「今年の冬エコ」報告(11月~翌1月末に実施)

エコライフにチャレンジして普段のくらしを見直してみませんか

応募総数は107枚、チャレンジした人の合計は275人でした

組合員活動情報紙「ワォ」第299号とホームページで組合員の皆さまに呼び掛けました。組合員組織では12月に、地域の活動団体が情報交換を行う連絡会で各団体へチャレンジシートを配付しました。

同時に「100万人のキャンドルナイト※」を呼び掛けたところ、初めて取り組んだ人や、防災用品の見直しにもつながったとの感想が寄せられ、エネルギーのことだけでなく、防災のことについてなど家族で共有されたことが伺えました。

たくさんのご応募ありがとうございました。

◆アイデアの一覧はこちら(PDFが開きます)

※2001年にカナダで起きた原発反対のための自主停電運動が始まりです。冬至(2018年は12月22日)の夜8時から10時の2時間、電気を消してキャンドルの灯りだけで過ごす「静かな環境保全活動」です。

東日本大震災被災地視察 ~東日本大震災を忘れない~ 視察報告

東日本大震災と福島第1原発事故の被災地、福島県の現状を知り、これからを考える

海岸沿いに見える福島第2原発 |

紙芝居の様子 |

2011年3月11日に発生し、22,000人を超える犠牲者を出した東日本大震災から8年。

今年も「コープふくしま」にご協力いただき、「3・11」の直前となる2019年3月7日・8日の1泊2日で富岡町、大熊町、双葉町、浪江町を訪れました。

今回もコープふくしまの常務理事 宍戸義広さんが被災地のガイドを務めてくださり、移動するバスの中では、同行いただいた震災当時1歳のお子さんを持つコープふくしまの組合員理事さんより震災時のお話がありました。

「放射線の影響を恐れ、公園で思いっきり遊ばせることもできなかった。親として本当に辛く、申し訳ない気持ちでいっぱいになった」と涙を浮かべながら語っていました。

コープふくしまでは、ただ不安をあおるのではなく、放射能についての学習会や、組合員に協力を得ての「陰膳(かげぜん)方式」と呼ばれる食事調査を実施。陰膳調査は、家庭の食事を1人分余分に作り、実際に食べた分量で2日間6食分を保存して検査機関で測定する方法です。

この他にも、医療生協と連携したWBC(ホールボディカウンター)による内部被ばく測定の実施など、放射能について正しく学習し放射能汚染に向き合った活動を行っています。

1日目「被災地を視察」

東日本大震災での福島県の被害は、地震や津波の被害と原発事故による被害です。放射線の高い地域では、8年を経ても「帰宅困難地域」となっていて、汚染土を運ぶトラックと除染を行う作業員の姿しかありません。

民家の玄関は1軒、1軒、柵で覆われています。震災前はにぎやかだったであろう店舗の立ち並ぶ街は、8年前から時計が止まったように当時のままの形を残していました。

8年を経過すると、テレビの報道もめっきり少なくなり、復興は進んでいるように思えますが、実際に現地に行くとまだまだ復興にはほど遠いという印象を受けました。

移動するバスの中で視聴したDVDの中で、当時、農畜産業を営んでいた方が話されていた「原発事故の影響で家も仕事も全て奪われた。今はお金も何もいらない、震災前の普通で当たり前の日常を返してほしい」この言葉が胸に突き刺さりました。

2日目「震災と原発事故の教訓を学ぶ」

全国から寄せられた支援のお返しに、福島県の被災当時の状況を伝え、二度と福島のようなことが起きないように「紙芝居」を持って全国を回っている松田さんと菅野さんの紙芝居を拝見しました。

被災当時の混乱した状況や情報が錯綜(さくそう)している様子や、被災者を救出できなかった、ある消防団の苦悩を描いた2作品でした。お二人とも当時の様子がよみがえったのか、涙をこらえながらお話してくださいました。

福島第1原発事故は「天災」ではなく「人災」です。東都生協はこうした企画を通して、福島の教訓を忘れず、福島の現状を伝え、一人ひとりが何ができるのか考えるきっかけとなればと考えています。

印鑰智哉さんに聞く「種子から考える、私たちの食の未来」学習会報告

2019年3月15日、日本の種子を守る会・事務局アドバイザーの印鑰智哉さんによる学習会報告(文京シビックセンター)

講師の印鑰 智哉さん |

会場の様子 |

印鑰氏は、まず地球の歴史、生物の歴史をたどり「地球は微生物の星、微生物と植物の共生により地球上に豊かな土壌が生まれ、生命の栄養・エネルギーが生み出され、生態系が維持されている。そんな豊かな地球が大変な事態を迎えている」と語ります。

第1次世界大戦ごろから化学肥料の活用が始まり、第2次世界大戦後、世界的に「緑の革命」の名の下で化学肥料・農薬を多投する農業が拡大。やがて化学企業が農業生産の在り方を支配し、種子+化学肥料+農薬の3つを1セットで売り込む工業型農業への流れが定着。その結果、化学肥料・農薬が植物と土壌微生物との共生関係を壊し土壌を破壊した、と指摘します。

日本の食卓に欠かせない米、麦、大豆。

種子法(主要農作物種子法)は、安定的に優良な品種の米、麦、大豆の種子の生産を行うため、国・都道府県の責任を規定した法律です。各都道府県では、計画的に土地に合った種子が生産され、安価な価格で生産農家に安定提供され、日本の食料生産を支えてきました。しかし、その種子法が昨年、廃止されてしまいました。

この先、種子が民間企業・多国籍企業に委ねられてしまい、種子の多様性がなくなり、種子の値段が高騰する危険性が出てきています。「今まで国が保護し、農家の方が守り育ててきた種子が脅かされる状況になっている」と印鑰さんは話します。

◇自由なタネがなければ自由な社会は作れない

一方、世界では、20年以上前に「種子の自由」運動が提唱され、世界の小農運動、食の運動に大きな影響を与えていることにも印鑰氏は言及。農業が地球の気候変動を止めることができること、農業は土壌の栄養を回復させ、水害や日照りにも強くすることなどにも触れ、国連は2019年~2028年を小規模家族農業を強化する「家族農業の10年」と定めていることを紹介。「大規模企業型農業推進から小規模家族農業、生態系を守るエコロジーの原則を農業に適用した『アグロエコロジー』への転換こそが解決策」との考えを示しました。

日本でも種子法廃止を受けて、独自の条例で公的種子事業を継続させている自治体も増えています。種子の権利(公共性・多様性)を守る新しい法律の確立など、食を守る取り組みを広げていくことが求められています。

<参加者の声>

- 農家の高齢化、後継者不足の解決策として農業を企業が担っていくというのは正解ではないとよく分かりました。

- 説明が分かりやすかった。ドキュメンタリー映画「種子―みんなのもの? それとも企業の所有物?」の紹介があり、映画も見てみたいと思いました。

- 気候変動にまで影響する農業の大切さや、種がいかにグローバル企業に仕切られているのか。この大変さを報道しない。日本の政策が世界と逆になっていることを知り、ドッキリ。

- 種子法復活に向けて今できることを考えたい。

- 世界の潮流から広く現状の知識を知ることができました。

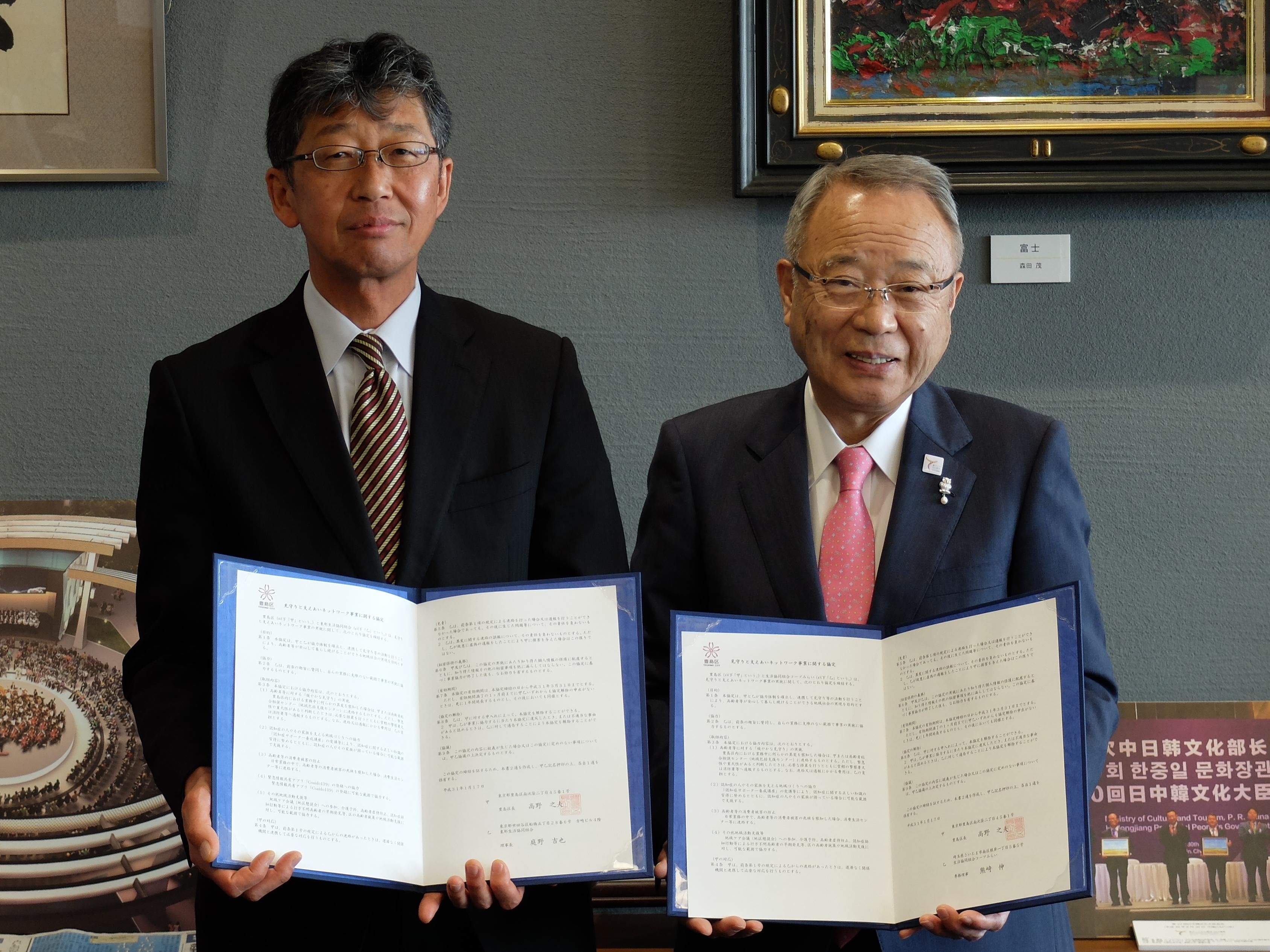

豊島区と「見守りと支えあいネットワーク事業に関する協定」を締結

見守り活動の輪が広がっています。

見守り活動とは、地域の配達を担当する職員が業務中に組合員や地域住民の異変に気付いた場合、事前に取り決めた連絡先と速やかに連携することで、地域住民の安全を守るという取り組みです。

今回の締結により、東都生協は自治体・他団体との連携・協力をより一層進め、豊島区での見守り活動を推進します。

地域生協・医療生協をはじめ地域の事業者・団体の皆さまと協力し、東都生協は引き続き、誰もが安心して住み続けることのできるまちづくり活動に積極的に取り組みます。

東都生協 庭野吉也理事長(左)と中野区 高野之夫区長(右) |

|

憲法は誰のもの?~知っておこう改憲となったら動き出す、国民投票の問題など~ 開催報告

太田伊早子弁護士から憲法について学びました

太田 伊早子弁護士 |

学習会の様子 |

学習会では、憲法は何のためにあるのか、現日本国憲法と自民党「憲法改正草案」との違い、改憲時の国民投票法の問題点について分かりやすくお話しいただきました。

まずは憲法と法律の違いについて学習。法律は国家が国民に義務を課すものですが、憲法は国家を制限し国民の自由と権利を保障するもの。憲法第13条には「すべて国民は、個人として尊重される」とあり、個人の尊厳が憲法の一番の理念です。

太田さんは「どんな人であれ、生まれながらにして尊厳を持った特別な個人であり、尊厳を持って生きていくためには、さまざまな自由(権利)が保障され、全ての人が平等に扱われる必要があると記されている」と話しました。

また、現在の憲法と憲法改正案との違いについては、現日本国憲法は主語が「日本国民」であるのに対し、自民党「憲法改正草案」では主語は「日本国」と、主語が違う点に注目。自民党の憲法改正草案について、太田さんは「"国家あっての国民"という考えが染みわたっている」と語ります。

もしこの草案の通りに憲法が改正された場合には「国民は、国の役に立つかどうかが問われることになる」と指摘。

「憲法9条を改正することは、日本が戦争を放棄することをやめることであり、改正された憲法は、再度日本が戦争で大打撃を受けるなどしない限り再改正は難しい。そうならないためには、戦争が行われる前に平和の流れを作ることが大切」と強調しました。

太田さんは最後に「自分は護憲派だが、改憲派か護憲派かを問わず、憲法について自分の考えを持つことが大切」としました。今回の学習会を通じ、憲法についてみんなで考える大切な機会となりました。

参加者からは、「何も知らないまま子どもたちが大人になるときに困るような社会が作られているのは恐ろしいことなので、もっと関心を持っていこうと思った」「日本人が平和な日々をずっと送れるように考えたい」などの感想が寄せられました。

平和募金企画 ピースアクション東京戦跡巡り ~東京に残る戦跡を訪ねて~

戦争の実相を知り、平和につなげる取り組みとして「東京戦跡めぐり」を行いました。

2018年11月14日、東都生協では昨年に引き続き、平和募金を活用した東京戦跡巡りを実施しました。

東京大空襲の爪痕の残る戦跡を巡り、平和について考え、平和を語り継ぐことを目的としたこの戦跡巡りには14人が参加。当日は、千代田区の九段下駅近くにある昭和会館の前で集合。全体説明の後、2グループに分かれてガイドの説明を聞きながら戦跡を巡りました。

九段会館(旧軍人会館)から靖国神社の歴史と役割などを学びながら靖国神社境内を巡り、身元不明の戦没者の遺骨が眠る千鳥ケ淵戦没者墓苑まで、約2時間30分をかけて徒歩で移動。

参加者は丁寧なガイドの説明に聞き入り、普段はあまり知ることの少ない東京の戦跡や歴史の問題を学ぶ貴重な機会となりました。

【参加者からの感想】

- 良い企画だった。あらためて次世代に正しい知識を伝えられたらと良いと思います。この企画は継続してほしい

- 東京に住んでいながら、なかなか行くことのできなかった戦跡に行く機会を得てありがたかった

- 学校で習わなかった貴重な話を聞くことができ、一層興味を持った。子どもたちに正しい知識を伝えていきたいと思った

- 以前も参加したが、今回は違った角度からのもので、とても勉強になった。ガイドさんも熱心でとても良かった

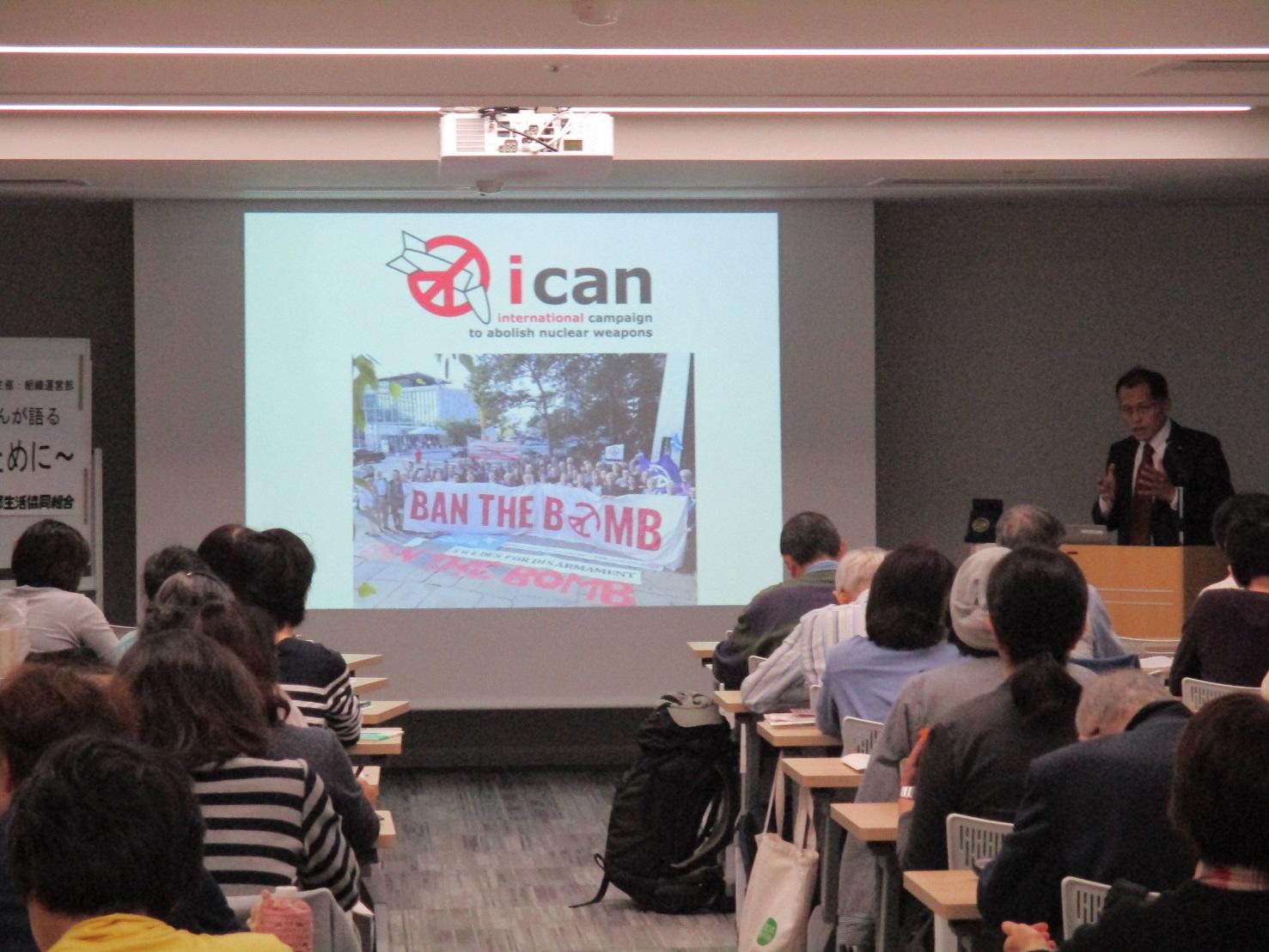

ノーベル平和賞受賞ICAN 川崎哲さんが語る ~世界から核兵器をなくすために~

ノーベル平和賞受賞ICAN 川崎哲さんを講師にお迎えして学習会を開催しました。

講師の川崎哲さんと2017年ノーベル |

会場の様子 |

学習会の中で川崎氏は「ICANのノーベル平和賞受賞は、長年にわたって証言を続けてこられた被爆者の方々をはじめ、草の根で活動する一人一人の努力が実を結んだ結果」と説明。

さらに「核兵器を廃絶することは『理想的』ではなく『理性的な選択』である。もし今後、核兵器が再び使用されてしまえば人類は生き伸びることができず、核戦争には勝者はいない。核兵器禁止条約ができたことにより核兵器は悪である」と指摘しました。

川崎氏は「歴史の中で、奴隷制度の廃止や女性参政権など、人権を基礎に正義を求めるあらゆる運動は全て私たちが声を上げることから始まっている。『核兵器禁止条約』は核兵器の終わりの始まり。社会は変えられる」としました。

今回の学習会を通じて参加者は、核兵器廃絶に向けて「私たちができること」を考えるきっかけとなったようです。

【参加者からの感想】

- 核兵器禁止条約によって価値観が変っていき、それが社会を変えていくということが、この30年間の他の事象(奴隷制度や女性参政権のことなど)を事例にしてよく分かりました

- 明確で筋道の通ったお話を聞くことができ有意義な企画でした。参加してとても良かった

- 核は「負の遺産」であると感じました。これ以上造らないこと!

- 核を持つこと自体が恥ずかしいことなのだと世界が思うような時代に、早くなってほしい

※特定非営利活動法人 アイキャン(ICAN)とは

川崎さんが国際運営委員をされている特定非営利活動法人アイキャン(ICAN = The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons = 核兵器廃絶国際キャンペーン)は2007年に発足した核兵器を禁止し廃絶するために活動する世界のNGO(非政府組織)の連合体です。スイスのジュネーブに国際事務局があり、2017年10月現在、101カ国から468団体が参加しています。2017年には核兵器禁止条約の成立に尽力したとしてノーベル平和賞を受賞しました。川崎さんは日本出身のただ一人の国際運営委員です。

文責:東都生協・組織運営部

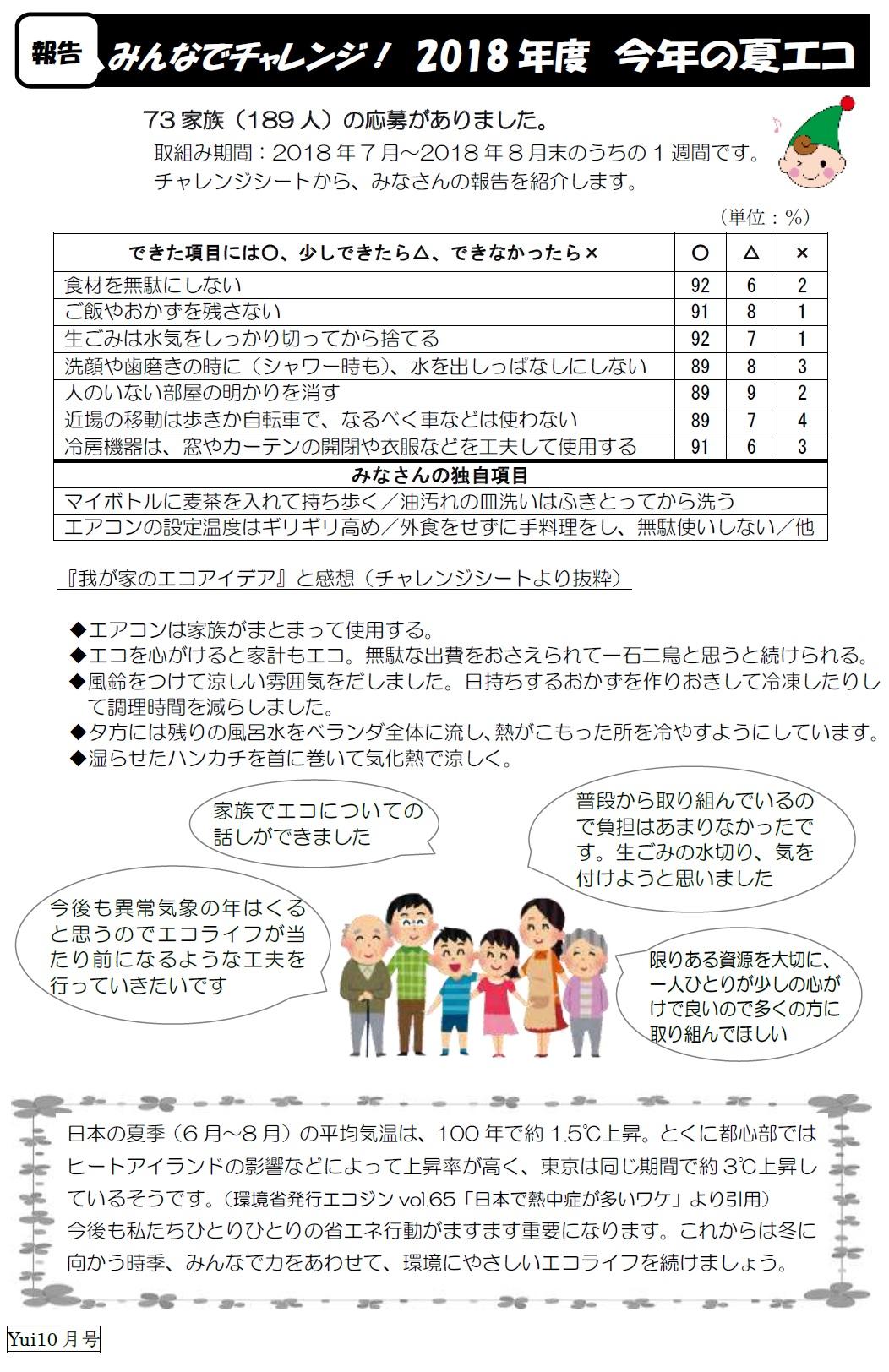

2018年度「今年の夏エコ」7月~8月末に実施しました

家庭でエコライフにチャレンジして、普段のくらしの見直しにつなげました

画像をクリックすると拡大画面が開きます 応募総数は73枚、チャレンジした人の合計は189人でした 当選者への発送作業中

家庭で1週間、エコライフにチャレンジし省エネを実行することで、普段のくらしを見直すきっかけにすることが目的です。組合員活動情報紙「ワォ」第292号とホームページで組合員の皆さまに広報し、また、7月連絡会で活動団体へチャレンジシートを配付しました。

今年の夏は酷暑といわれ、チャレンジシートの感想には「今年は異常な暑さで数年ぶりにエアコンを使用しました」「今年は暑すぎたのでエアコンをつけたままにしていることも多く、いつ切る? が難しかった」など、暑さと闘われたことが伺えました。

たくさんのご応募ありがとうございました。以下、寄せられたアイデアを抜粋してご紹介します。

≪食材編≫

≪その他≫

冬にもエコチャレンジの取り組みを行います。ぜひ、家庭でエコライフにチャレンジしてみてください!

アイデアの一覧はこちら

きょうされんと東都生協との交流会 ~心の輪をひろげよう~ 開催報告

会場は素敵な笑顔でいっぱいになりました。

作業所をPRするポップ作り |

作業所の商品 |

お楽しみの作業所商品の販売会! |

今年は「作業所スクラム」「リサイクル洗びんセンター」「むさし結の家」「のびのび共同作業所 大河」「集いの家」「サングリーン」「ふらっと・すずかけ」の皆さまと組合員が交流しました。

最初は、参加者全員で「さくぶんゲーム」。

次に、参加団体からそれぞれ作業所の紹介をみんなで聞き、その後はグループで交流。

作業所で作られる商品の作業工程やこだわり、作る楽しさなど話していただき、グループごとに「作業所のPRポップ」を作りました。

最後は、お楽しみの作業所商品の販売会。実際に商品を手に取り、あらためて商品の良さを実感しました。

参加者一同、和やかな時間を過ごすことができ、会場は素敵な笑顔でいっぱいになりました。

<参加者の感想>

- 作業所の皆さんがとても熱心に取り組んでおられるのを実感しました

- 障害の有無に関らず社会の一員として生活していくことの大切さ、それを理解し応援することが私たちの役目だと思います

- 作業所の方々との交流ができてとても良かった。作業所のことを詳しく知ることができ、商品も購入できたのが良かった

東都生協は、障害のある方々の社会参加を進める全国組織「きょうされん」(旧称:共同作業所全国連絡会)と、共同購入事業や組合員活動などをさまざまな場で協同していきます。

くらしフェスタ東京2018「見て、聞いて、話そう! 交流フェスタ」に出展しました

消費者団体と東京都などが一緒に生活に役立つ情報を発信しました

東都生協は2018年10月12日、13日に新宿駅西口広場イベントコーナーで開催された、くらしフェスタ東京2018「見て、聞いて、話そう! 交流フェスタ」に出展しました。

東京都消費者月間「くらしフェスタ東京2018」の一環として行われるこの「交流フェスタ」は、2日間にわたって、消費者団体、市民団体、事業者、行政が「くらし」「環境」「食」「安全対策」「消費者被害防止」「こども」の各エリアに分かれ、生活に役立つ情報を発信するイベントです。

東都生協は「食」エリアで、有機農産物、有機加工食品、オーガニックコットン、オーガニックコスメの展示・紹介や「オーガニック・有機ってなに?」など、クイズ形式での紹介も行いました。

また、他生協と協力してフードドライブを行い、余っている食品を直接会場へお持ちいただきました。

提供いただいた食品は、セカンドハーベスト・ジャパン、一般社団法人全国フードバンク推進協議会、多摩市社会福祉協議会などを通じて必要とされるところに寄付されます。