すべてのカテゴリ

親子ピースチャレンジ ~戦争を知ろう、平和をつなごう~

第6地域委員会主催・平和募金企画の開催報告

大勢の親子に集まっていただき、アニメ「ガラスのうさぎ」の上映会と、平和のワークショップにチャレンジ。

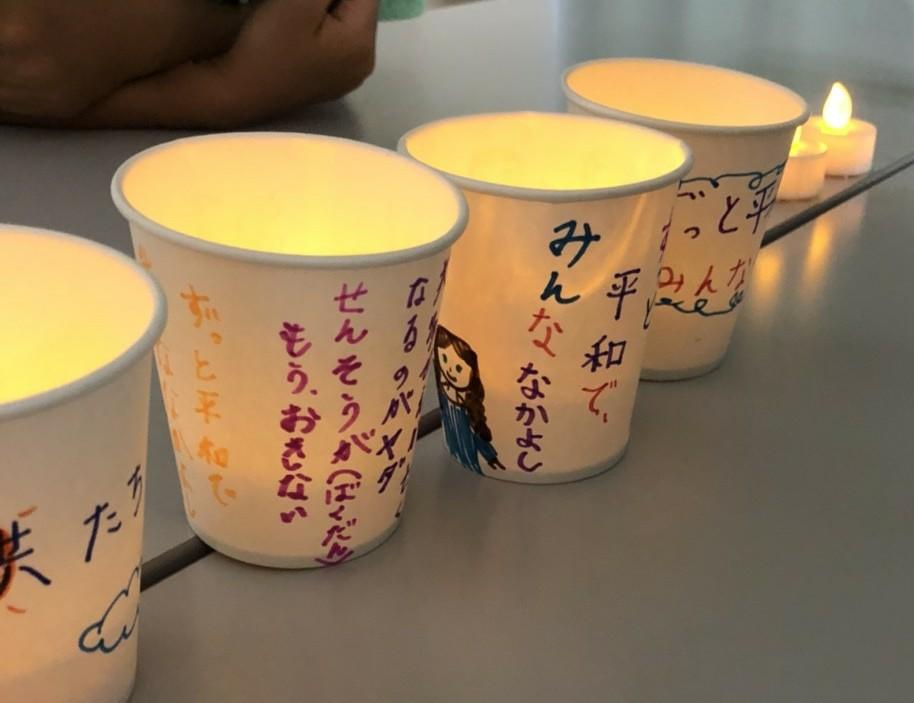

ワークショップの「ピースキャンドル」では、紙コップに平和の願いを書いてLEDキャンドルを灯しました。

また、参加者全員で折鶴を折り「平和の木」を作成しました。この「平和の木」は、広島出身の地域コーディネーターの手で、広島平和公園に捧げられました。

東京大空襲を5歳で体験した組合員さんのお話も聞くことができ、親子で平和について考える良い機会となりました。

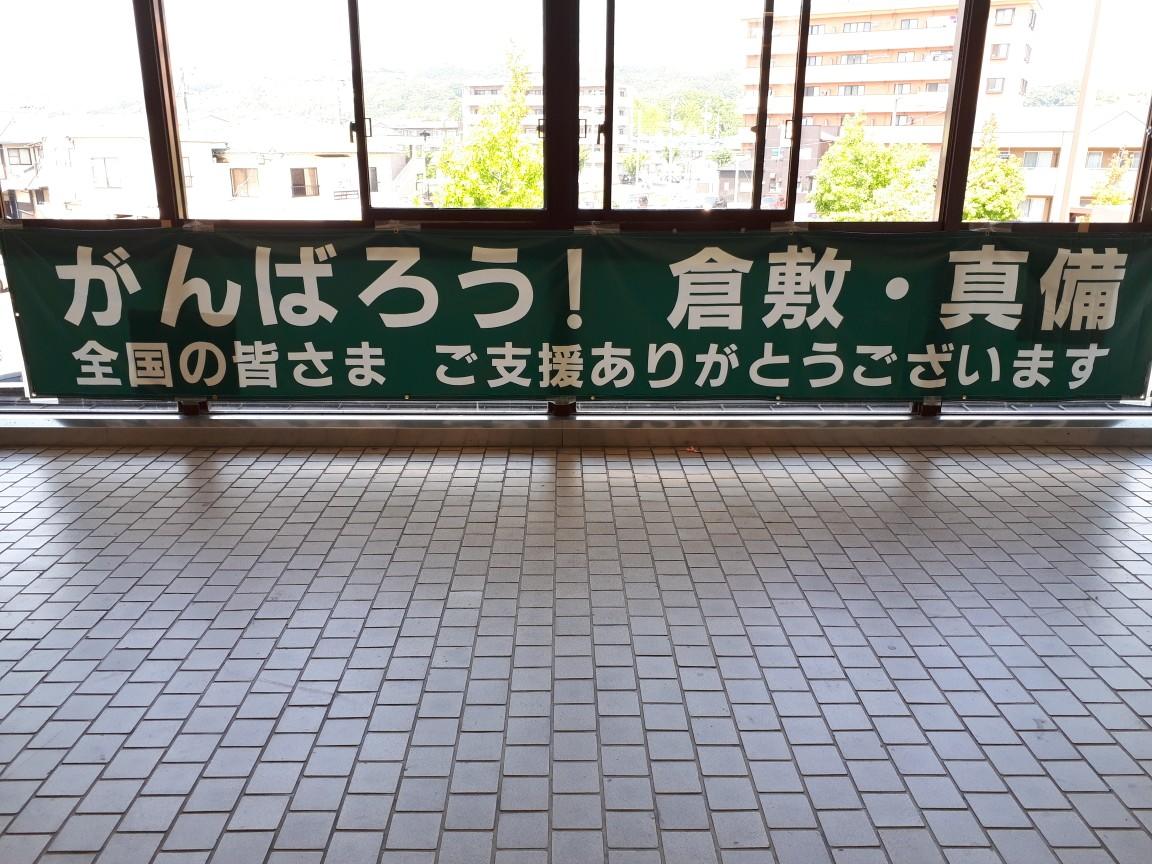

西日本豪雨災害支援活動のご報告

岡山県倉敷市真備町支援活動

ボランティアの皆さまが作業を終えて |

ボランティアの皆さまに貸し出す |

各戸から出された家財ごみ。 |

爆発事故が起きたアルミ工場の様子 |

がんばろう 倉敷・真備 |

東都生協では、日本生活協同組合連合会の要請に応え、2018年8月25日~29日に東都生協職員1人が他生協職員と共に岡山県倉敷市災害ボランティアセンター真備町岡田サテライトで支援活動を行いました。

支援に参加した職員の活動や被災地の状況をお伝えします。

支援の概要

真備町岡田サテライトは、社会福祉協議会近畿地区ブロックの職員が交代で運営し、ボランティアの活動拠点であると同時に、地域住民への支援物資の配給場所でもあります。

ここでは日々60人~80人のボランティアが支援活動を行っていました。そこでボランティア用の資材(スコップ、一輪車、泥を入れる土納袋、その他)の手配や近隣被災者を訪問して必要な支援の再確認、他のサテライトへの飲料の集配、サテライト施設の清掃などの支援活動を行いました。

倉敷市真備町の状況

倉敷市真備町は、2018年7月6日の豪雨および高梁川支流の小田川の堤防決壊で町の約4分の1の建物が浸水し、甚大な被害が出ました。被害が大きかった川辺地区、岡田地区などは、一階に面した店舗はほぼ浸水により休業状態で、住宅も浸水により、居住できない状態となっていました。併せて、隣接する総社市のアルミ工場の爆発事故による近隣の家屋の損壊なども目を覆うばかりでした。

<支援活動に参加した職員の感想>

今回、短い期間でしたが、少しでも被災地(岡山県倉敷市真備町)のお役に立てればという思いを抱き、支援活動に参加させていただきました。

現在のボランティアの主な活動内容は、個人宅一階の泥出しや床剥がしなどです。流れこんだ泥水は乾燥し砂塵となって、マスクなしでは作業ができないほど大変な作業です。

残暑厳しい中で作業をされているボランティアの方々、自身も被災されながらサテライトの運営をお手伝いされている地域住民の方々のご尽力には、本当に頭の下がる思いでした。

現在、被災地を離れて通常業務に戻っていますが、あらためて1日も早い復興をお祈りするとともに、自身ができうる支援活動を今後も継続して行っていきたいと考えています。

― 頑張ろう、倉敷・真備! ―

東都生協では引き続き、西日本豪雨災害被災地の支援活動に取り組んでまいります。

2018ピースアクションinナガサキに参加しました(8月7日~9日)

戦争も核兵器もない平和な未来を ~ナガサキ・ヒバクシャの思いを継承し、日本・世界に広げよう~

東都生協では毎年、平和とより良いくらしの実現に向けて、平和募金を活用したピースアクションを実施しています。

ピースアクションとは、戦争・被爆体験の継承や、世界のさまざまな戦争や紛争、基地問題、憲法など、多角的なテーマで平和を考える取り組みです。

2018年8月7日から9日にかけて、被爆地での被爆の実相を学び、戦争体験の継承と平和の尊さについて考えることを目的に、東都生協組合員3人が平和代表団として、2018ピースアクションinナガサキに参加しました。また、9日には長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典に一般参加しました。

被爆の証言と紙芝居

長崎で被爆された早崎猪之助さんご自身の体験を直接伺い、被爆の実相を学び、多くの想いを知って平和の大切さを学びました。

三田村静子さんからは、紙芝居「『平和』を刻んだ少女」が読み上げられました。紙芝居は小学1年の時に被爆し、家族5人を亡くした菅原耐子さんの話を元に作られたものです。

生協平和のまち歩き

「城山小学校コース」として、碑巡りガイドの会ガイドさんの案内の下で、原爆投下中心地から約500mの城山小学校を中心に徒歩で移動。

国の史跡となった被爆校舎や少年平和像、同校での勤労動員中に被爆死した林嘉代子さん(当時15歳)ら女学生をしのんで母親が寄贈し、平和のシンボルとして親しまれてきた「嘉代子桜」などを見学しました。

ナガサキ虹のひろば

8月8日に日本生協連主催の「ナガサキ虹のひろば」が長崎市民会館文化ホールで行われ、全国から多くの参加がありました。

ステージでは長崎女子高校・龍踊部による龍踊り、リレートークイベント、2018子ども平和会議inナガサキの取り組み紹介、アピール文の読み上げ、被爆者歌う会による「ひまわり」による合唱など、次世代への被爆・戦争体験の継承を進めながら、取り組みの輪を全国へ広げることを確認しました。

長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典

8月9日、朝から強い日差しが照り付けていました。式典会場に「平和の鐘」が響き渡る中、式典に参加した多くの方々とともに核兵器廃絶と恒久平和の実現を祈り黙祷し、終了後には原爆慰霊碑に献花、核なき平和な世界を願いました。

平和への願いを込めた折り鶴を献納

多くの組合員よりお預かりした、平和への思いを込めた千羽鶴を献納しました。

参加者の感想より

- 事前に調べていた城山小学校で、少年平和像と嘉代子桜を見ることができて良かった

- 当時14歳だった早崎さんの被爆証言を聴いて、胸が締め付けられる思いでした

- 長崎は平和学習が盛んで驚きました。教育はとても重要で、未来を変える力を持っていると思いました

- 平和とは何かを考える貴重な体験になりました

夏休み! 親子で鈴廣かまぼこ工場見学!

東都生協 第9地域委員会「鈴廣かまぼこ㈱交流訪問」の報告

行きのバスの中では鈴廣かまぼこ㈱の学習に加え、食育クイズも行い食への興味につなげました。参加者は全員、自己紹介しましたが、小学生からは「今回の訪問を夏休みの自由研究にしたい」との声もありました。

鈴廣かまぼこ㈱の恵水(めぐみ)工場では、かまぼこを実際に作っている生産ラインを見学し、1本のかまぼこに5~6尾分の魚(グチ)が使われていること、小田原のきれいな地下水がかまぼこ作りに大切なことなどを学習しました。

市販のかまぼことの食べ比べを行い、鈴廣かまぼこ㈱の弾力の違いにみんなで驚きました。

同社イチオシのお薦めは、白かまぼこの「小田原っこ」ですが、実はお正月用と思われがちな「伊達巻」もお薦めです。年間通して需要があり、不定期ながらも企画していますので、商品案内をしっかりチェックして注文してくださいね。

「手作り体験」では、職人さんのようにはうまくできず苦心。小さいお子さんは、お母さんに手伝ってもらいながら最後まで頑張りました。

環境にも配慮し、化学調味料、保存料不使用に徹した本物の味・鈴廣かまぼこ㈱の製品を、皆さんもどうぞご利用ください。

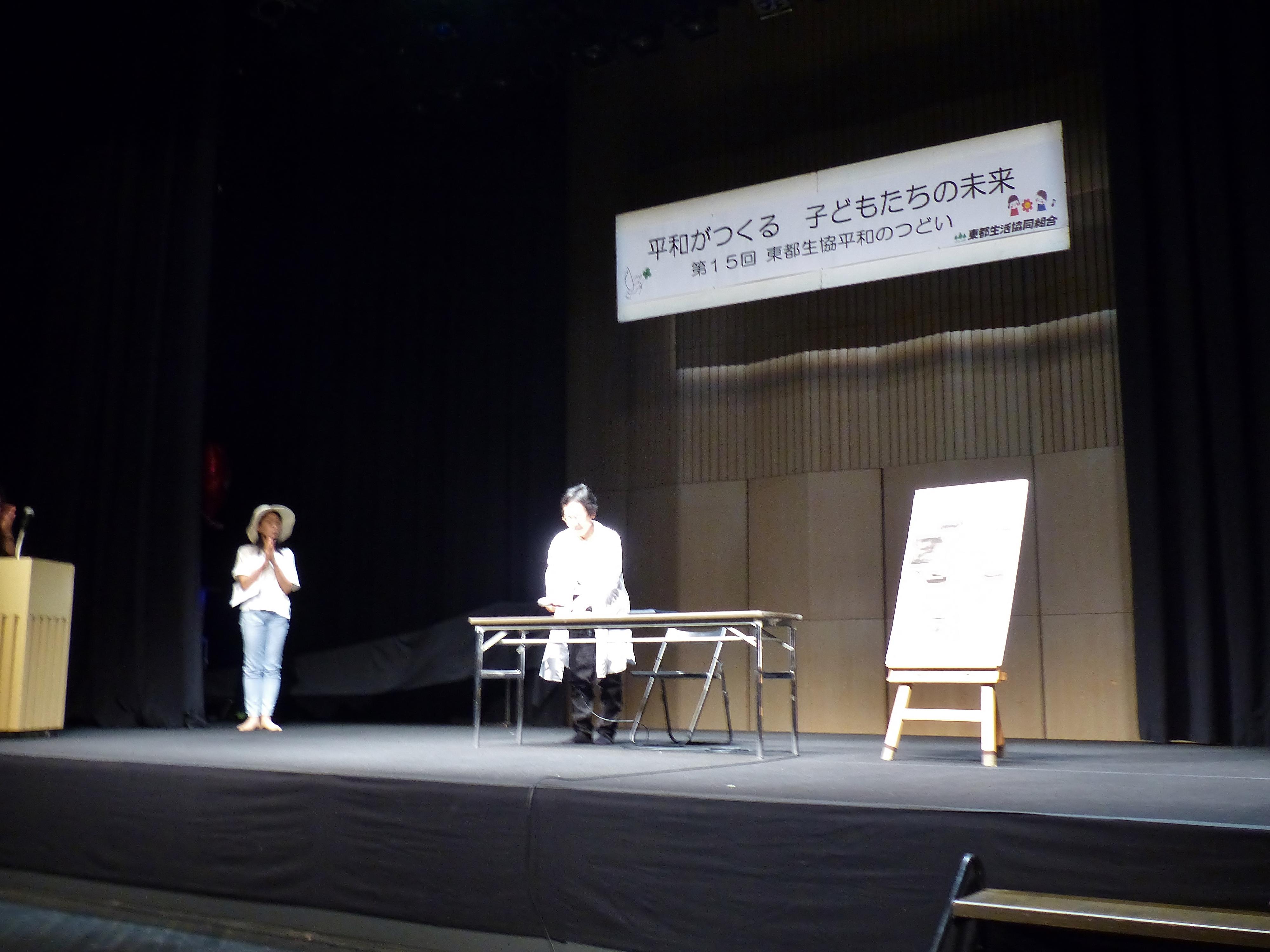

「平和がつくる 子どもたちの未来 第15回 東都生協平和のつどい」を開催

組合員からの平和募金を活用し、毎年夏に開催。子どもからおとなまで平和を考える1日になりました。

ピ-スアクションinナガサキ参加者 |

(一社)東友会 木村徳子さん |

(一社)東友会の皆さまに膝掛けを贈呈 |

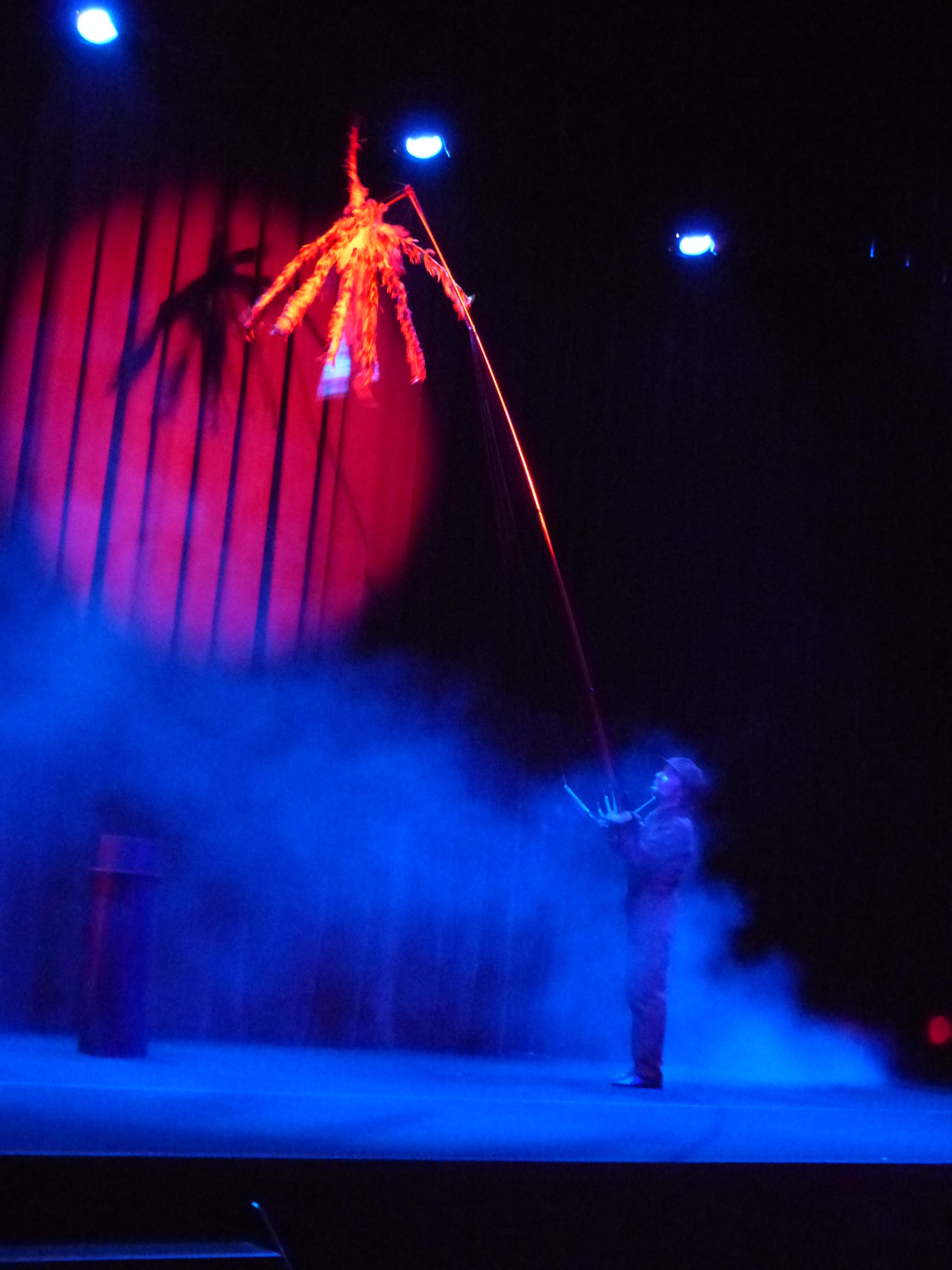

かわせみ座の人形劇 |

展示・体験コーナーで |

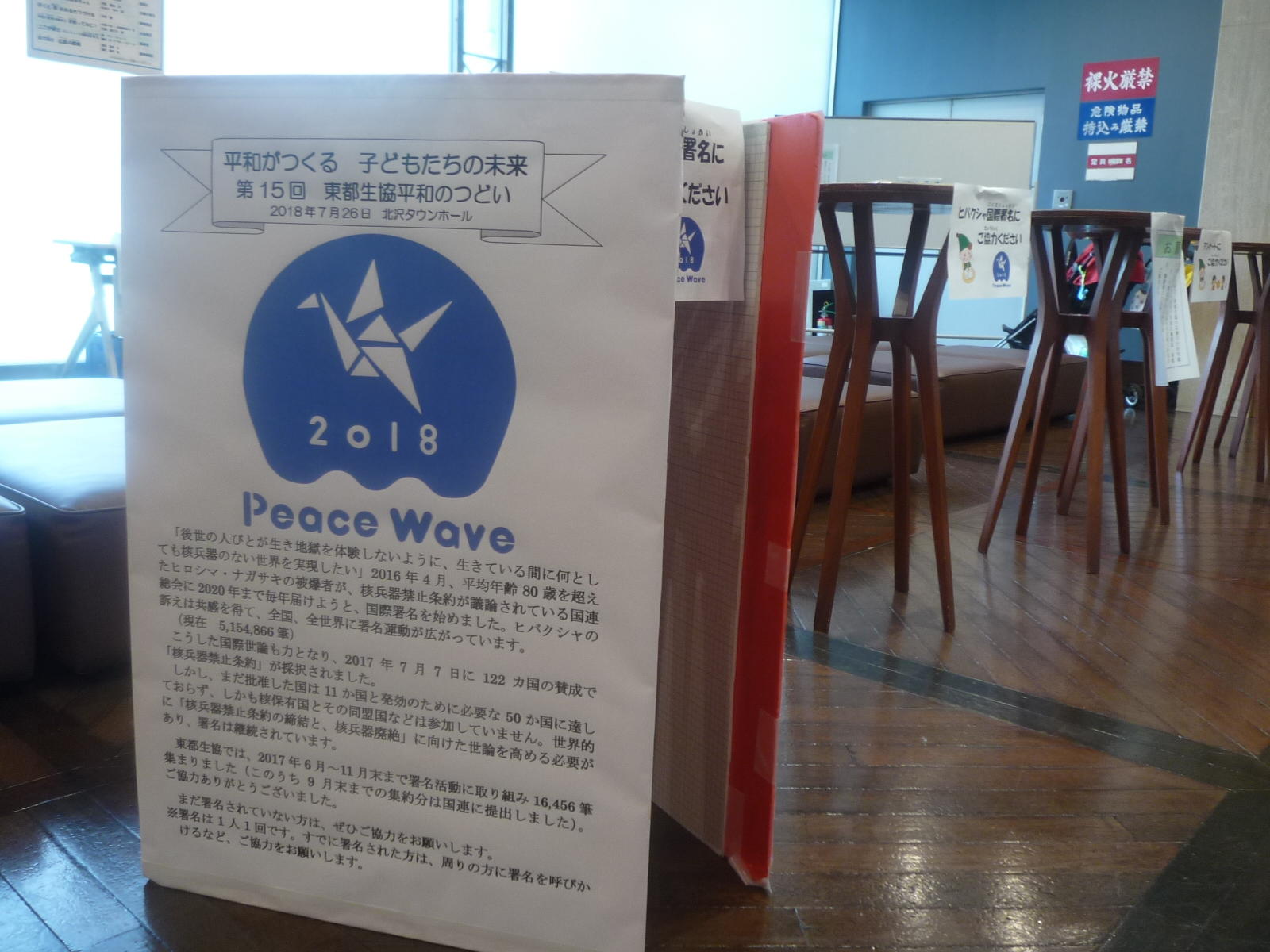

ヒバクシャ国際署名を呼び掛けました |

15回目を迎える今年は、「平和がつくる 子どもたちの未来」をテーマに2018年7月26日、北沢タウンホールで開催しました。

東都生協の平和活動報告、被爆者の証言、組合員から寄せられた平和メッセージの展示や「戦争ホーキ」作り、「ハートメッセージ」、紙芝居などの体験コーナーのほか、かわせみ座の人形劇を上演しました。お子さんの参加も多く、約130人の参加がありました。

はじめに、昨年8月に実施したピ-スアクションinナガサキに参加されたお二人より活動報告がありました。

続いて、一般社団法人 東友会(とうゆうかい)の木村徳子さんからは、長崎での被爆体験についてお話いただきました。

戦時中のお話や被爆の証言などを直接お聴きする機会は、年々減っています。そのような中、同会の皆さまからのお話を直接聴かせていただける機会は、とても貴重になっています。

被爆証言に続き、東都生協組合員から(一社)東友会の皆さまに膝掛けを贈呈しました。この膝掛けは、組合員が毛糸で編んだモチーフを、とーと会(ピースニットカフェ)・サークル(パッチワーク三本杉)のメンバーがつなぎ合わせて作ったものです。

かわせみ座が上演した「ことばのないおもちゃ箱」は、かわせみ座設立以来、上演し続けている作品です。国内はもとより、海外でも公演を重ね高い評価を得ています。空想の広がりを持った舞台空間で人形と人形遣いが言葉を一切使わずにつづる独自の世界。人間では表現できない人形だからできる舞台表現に、大人も子どもも魅了されました。

会場ロビーでは、ひと裁ち折りハートのメッセージづくり、「戦争ほうき(放棄)」作りの体験、絵本の紹介、展示ミニ学習、組合員が毛糸で編んだ膝掛け、パネル「原爆と人間」の展示などを実施。

また、ロビーでは「ヒバクシャ国際署名」を呼び掛けました。東都生協は核兵器廃絶に向けた全国一斉アクション「PeaceWave2018」に登録し、昨年に引き続きヒバクシャ国際署名を呼び掛けています。

平和を伝えていくために、忘れてはいけない現実を、私たち一人ひとりが伝えていくことの大切さを実感した一日となりました。

東都生協は、今年も8月に被爆地ヒロシマ、ナガサキで被爆の実相を学び、核兵器の悲惨さ、平和について考える企画を実施します。

【参加者の感想】

- 被爆者の方の体験談を聞くのは初めてだったのでとても貴重な時間でした

- 人形劇はまるで人形が生きているかの動きで素晴らしかった

- 夏休みに親子で参加できる企画が良かった

- 参加体験できるブースで平和について分かりやすく考えることができました。いろいろな視点からの展示はとても勉強になりました

東都生協の平和活動はこちら

2018ピースアクションinヒロシマに参加しました。(8月4日~6日)

今年のテーマは「ヒロシマの心を次世代のあなたへ ~知って、感じて、動きだそう~」

2018年8月4日から6日、被爆地での被爆の実相を学び、親子で平和の尊さについて考える契機とすることを目的に、組合員7人と事務局2人の9人で2018ピースアクションinヒロシマに参加しました。

1日目は、「入市被爆の新聞記者が伝えたかった被爆の実相」として、入市(にゅうし)被爆者の浅野温生さんからご自身の体験と、中国新聞記者として多くの被爆者の苦悩を取材したお話をお聴きし、被爆者のさまざまな苦悩を知って平和の大切さを学んだ後、平和記念公園内にある「原爆の子の像」へ、平和の思いを込めて折り鶴を捧げました。

2日目は、「碑めぐりガイドの会」のガイドさんの下、平和記念資料館から袋町小学校(平和資料館)までフィールドワークを行いました。

袋町小学校校舎は、1937年、当時としてはとても近代的な鉄筋コンクリートの建物として完成しましたが、1945年8月6日に被爆。

原爆のすさまじい爆風と高熱により、外郭のみを残し廃墟となりました。数日後には、被爆者の避難場所・救護所となり、児童や教職員、地域住民などの安否を尋ねる場所となりました。

1946年に学校が再開し、補修工事を繰り返しながら校舎が使われてきました。老朽化から2000年に解体工事が行われた際、しっくいや黒板の下から被爆者などの消息を伝える「伝言」が発見され、2002年に平和資料館となりました。

碑巡りのフィールドワークの後は日本生協連主催の「虹のひろば」に参加。

ステージでは被爆ピアノによる演奏、被爆の証言・伝承、展示コーナーでは全国の生協から平和・国際交流活動の紹介など多くの企画があり、次世代への被爆・戦争体験の継承を進めながら、取り組みの輪を全国へ広げることを確認しました。

また、東京都生協連主催のピースアクションinヒロシマにも参加。「広島医療生協原爆被害者の会」の綿崎直子さん、植松由紀子さんの被爆証言を伺い、各生協の取組みや感想を報告しました。

3日目は平和祈念式典(広島市原爆死没者慰霊式並びに平和記念式)に参加。

式典会場は朝から強い日差しが照り付け、「平和の鐘」が響き渡る中、式典に参加した多くの方々と共に、核兵器廃絶と恒久平和の実現を祈り、黙祷しました。

式典終了後には原爆慰霊碑に献花し、式典に参加した多くの人々と共に核なき平和な世界を願いました。

参加者の感想より

- 貴重な体験の連続でした。被爆者が年々少なくなる中で、毎年行われているこの企画は大変貴

重なものでした - 平和について考える機会を与えてもらい学習できました。周りの人や家族に伝えていきたい

- 原爆の恐ろしさ、悲惨さを身をもって感じた。被爆者の方の前向きな姿勢にとても勇気づけられました

Peace Wave 2018 in TOKYOたなばたアクションに参加しました

核兵器のない世界を目指して

参加者は、駅前で核兵器廃絶を求める「ヒバクシャ国際署名」への協力を呼び掛けました。その場で作った折り鶴や願いを書いた短冊を笹竹に結んでもらいました。

26人の被爆者をはじめ多くの団体から126人が参加し、午後4時から90分の活動で、360筆の署名と11,400円の募金が集まりました。

さんぼんすぎセンター るんるんズカフェで子ども食堂開催

「多世代型」こども食堂「ころころ食堂☆高井戸」の取り組みがスタート!

2018年4月28日、さんぼんすぎセンターにて「ころころ食堂☆高井戸」がオープニング食事会を開催。子ども・おとな・スタッフ合わせて48人の参加があり、にぎやかなひとときを過ごしました。

ころころ食堂は、昨年の2017年5月31日に東都生協が開催した「子どもの貧困問題学習会」に参加された方からの声掛けにより、その場で賛同した参加者がメンバーとして集まり結成されました。

メンバーで話し合いを重ね、

①母と子どもがつながる地域の居場所づくりの推進

②子ども食堂を通して、子どもたちの食育に貢献

③子どもは地域の宝、子どもたちの笑顔をつくることは未来をつくること、地域の支え合いで子どもたちを育てる

――を主な目的として、2017年8月23日に「ころころ食堂☆烏山」としてスタートしました(毎月第1・3水曜日 午後3時ごろ~午後7時ごろ開催)。

ころころ食堂代表の西塚さんは、東都生協の活動拠点であるさんぼんすぎセンターで開催している「るんるんズカフェ(※)」のボランティアスタッフでもあります。

「るんるんズカフェ」という場を子ども食堂として活用したいという思いが実現し、今回「ころころ食堂☆高井戸」としてオープンしました。

コンセプトは"手作りの料理をみんなで食べる、0歳児から高齢者の方々が集い懇談もできる「多世代型」の子ども食堂"です。こちらは、5月から本格的にスタートしています(毎月第4土曜日 正午~午後2時 開催)。

【当日のメニュー】

①かんたんピザ ②おにぎり ③シーフードサラダ ④照り焼きチキン

⑤お菓子な目玉焼き(牛乳寒天と黄桃のデザート) ⑥豚汁 ⑦果物

※るんるんズカフェ:東都生協の集会施設「さんぼんすぎセンター」が会場。誰でも気軽に立ち寄れるカフェ、居場所として2016年11月から運営。お茶を飲んだり、おしゃべりしたり、手芸を楽しんだりと、参加者同士が交流できるカフェや健康体操(毎月1回)など月曜日の午後に開催しています。

⇉ 2018年6月の「ころころ食堂☆高井戸」は23日(土)正午~午後2時で行います。

<お申し込み・お問い合わせ>

ころころ食堂(代表 西塚美津子)

電話番号:03-3305-3887

メールアドレス:corocorosyokudou@nifty.com

第35回沖縄戦跡・基地巡り報告

~沖縄、そして日本の平和を考える~

東都生協の参加者 |

嘉数高台(かかずたかだい) |

糸数壕(あぶちらがま)入り口 |

沖縄県平和祈念資料館 |

平和の礎(いしじ) |

1日目の全体会では「沖縄の歴史・沖縄戦・沖縄の基地」と題して、元コープおきなわの横田眞理子さんが講演し、DVD上映「海よ、いのちよ」を視聴。

続いて「沖縄戦の体験を聞く~対馬丸事件~」と題し、米国潜水艦の魚雷により沈没した学童疎開船「対馬丸」の生存者、平良啓子さんの講演を聞きました。

夕食懇親会では沖縄の伝統的な演奏や踊りを見ながら、全国の生協の組合員、職員と交流を行いました。

2日目からは、3つのコース「基本コース」「親子コース」「辺野古・高江コース」に分かれて沖縄の戦跡や米軍基地などを見学しました。

【嘉数高台(かかずたかだい)】

嘉数高台は首里の軍司令部を守るため、その一帯に第一防衛線として陣地を構えました。そのため沖縄戦でもっとも激しい戦闘が行われた場所です。普天間米軍基地が一望できます。

【糸数壕(あぶちらがま)】

もともとは糸数集落の避難指定壕でしたが、戦場が南下するにつれて南風陸軍病院の分室となりました。軍医、看護婦、ひめゆり学徒隊が配属されました。

【沖縄県平和祈念資料館・平和の礎(いしじ)】

資料館は「平和の礎」と一体となって、恒久平和の実現を願って平和祈念公園に建設されました。礎には、国籍や軍人、非軍人を問わず沖縄戦で亡くなった人々の名が刻まれ、今も刻銘が続いています。

参加者からは、「テレビニュースなど報道も見ていたが、東京とは温度差がすごくあると感じた」「戦争のない平和な世界になってほしいとつくづく思った」「事前に学習をして参加をしたが、やはり現地での情報は大変貴重なものが多く勉強になった」などの声がありました。

それぞれの思いを沖縄から持ち帰り、現在の沖縄の問題や、これからの平和をめぐる課題について考える機会となった旅となりました。

(農)房総食料センターで、かぶの収穫体験、若手生産者との交流を行いました

第6地域委員会主催「(農)房総食料センター」交流訪問企画の報告

かぶは昼食時ステーキや煮物に |

かぶの花 |

房総の野菜を利用するゾ! |

かぶの収穫体験では山崎さんの育てたかぶを収穫しました。山崎さんの元で農業研修をしていらっしゃる方2人もいらして、かぶの生育や収穫までの流れを教えてくださいました。

中でも、私たちが食べている白い部分は根っこではなく"茎"であるというお話に一同驚きました。

昼食は産地の野菜を使ったかぶのステーキや、煮物など、心のこもった手料理でお腹いっぱいに!

昼食後の若手生産者との交流では、青年部部長の田山さんも加わり、若手「房総SUNS」生産者の話、農業の現状やこだわり、苦労話など幅広いお話を伺うことができました。

今回の(農)房総食料センター交流訪問は昨年2017年10月に行う予定でしたが、台風による被害が大きかったため中止となり、再企画したものです。

暴風雨による被害だけでなく、海が近いことから、同産地は深刻な塩害に見舞われたそうです。そして今年の冬は寒さが厳しく、台風を生き延びた作物も寒さでやられてしまったことなど、気候が及ぼす農業への影響の大きさを学びました。

生産者からは「野菜は値段の変動が大きい食材で、市場価格の変動による売上高の増減が激しい」「若い人が安心して農業を続けられるために安定した利用を!」とのお話がありました。

参加した組合員からは、「これからは値段に振り回されることなく、作り手のこめた思いも私たちは買っているんだと思いながら利用していきたいと思いました」との声が寄せられました。