すべてのカテゴリ

「子育てサロン にじいろ」

主催:第8地域委員会

和室で子どもたちものびのび |

アレルギーの情報交換もできました |

やはり、和室スペースは子どもたちのお気に入り。おもちゃを並べたり、ママに抱きついたり、ハイハイしたりとのびのび過ごすことができます。

今回の参加者は南大沢在住の組合員とそのお友達。「組合員活動情報紙『地域版ワォ』を見て、気になっていたので、町田在住のお友達に声を掛けて来てみました」とのこと。暑い中、9か月のお子さんを抱っこして電車を乗り継いで来ていただきました。

パンやお菓子は、アレルギーを考慮した商品の中から選んで用意したところ、お子さんがアレルギーをお持ちの方で大変喜ばれました。毎月「第1回」週には商品案内に専用ページがあること、ネット注文なら調味料などを毎週注文できることなどの情報提供もできました。

参加者からは、

「アットホームな感じで子どもと遊ばせてもらえてよかった」

「子どもがアレルギーなので、お菓子も、パンもアレルギーに対応していたものがあり、うれしかった」

などの感想がありました。

次回以降の開催は10月28日、2月24日の午前10時から午後2時を予定しています。一度のぞきに来てみませんか。

(偶数月の第4金曜日に開催。12月23日は祝日のためお休み)

夏休みキッズ企画~科学実験で自由研究

糖度の測定と、pHの実験をしました

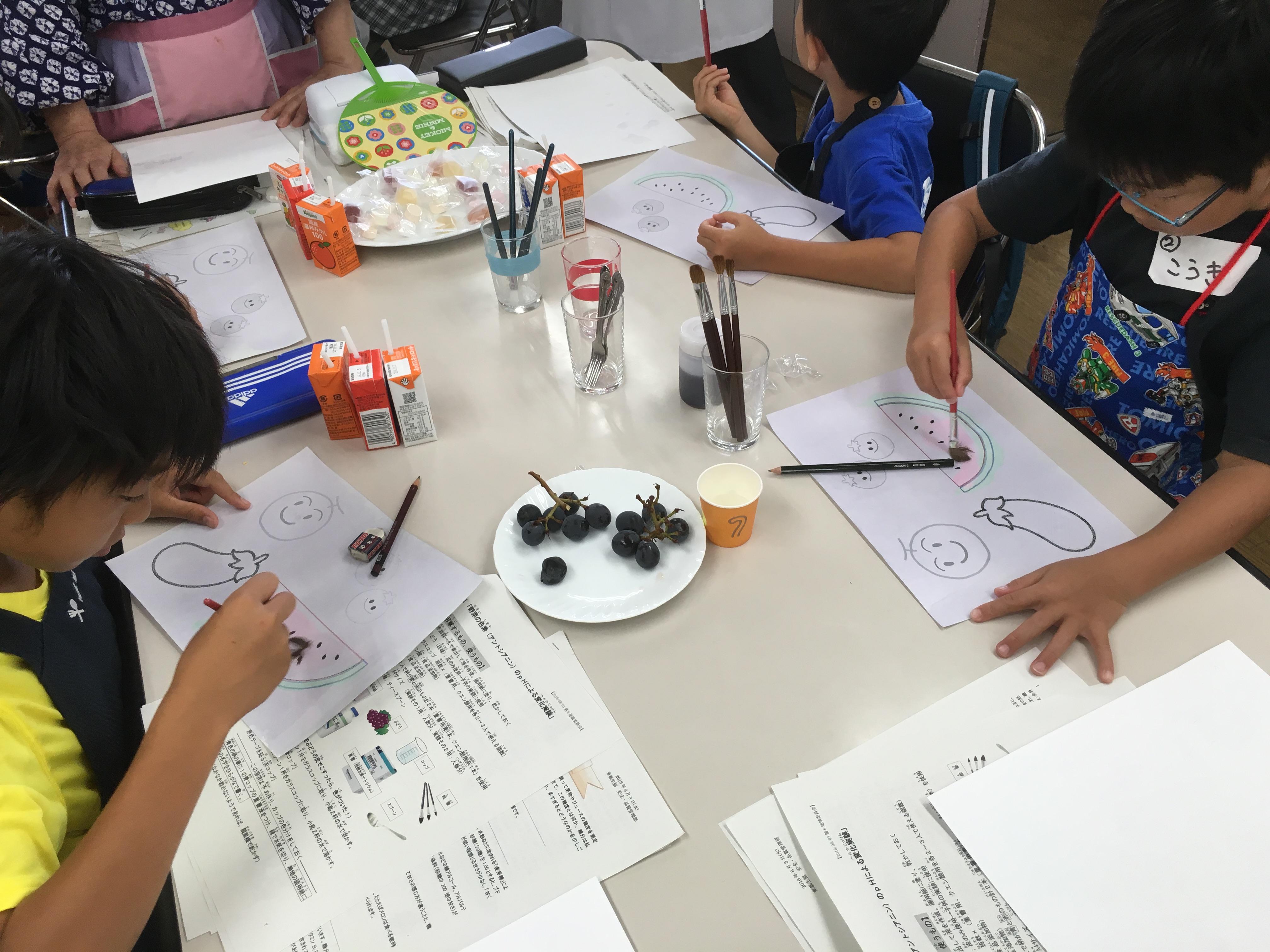

色素実験の塗り絵に感激 |

第6地域委員会は2016年8月3日、さんぼんすぎセンター調理室にて、安全・品質管理部の職員を講師に、食品の糖度の測定とpHの実験をしました。(参加者:子ども12人・大人17人)

子どもたちが「食の安全・安心」「食の大切さ」を知り、親子で東都の活動の楽しさを感じてもらうことが目的です。

果物・ジュースの糖度測定では、飲んで感じた甘さと実際の糖度の差に驚く子どもたちがいました。冷えていると糖度が感じにくくなることや、果物の糖の多さ、スポーツ飲料水にも少量とはいえないほどの糖分が含まれていることなどを解説。

果物の色素実験では予想外の色に変化する塗り絵に大盛り上がりでした。

参加者は小学生低学年が多く、pH実験は初めてとなった子どもが多いようでしたが、色の変化を通して水溶液の性質を学んだのですんなりと頭に入ったのではないでしょうか。「仲間づくり企画 わたしのこだわり&夏野菜で簡単アレンジランチ!」

簡単に栄養がとれるアレンジランチをみんなで試食

お子さんも含めみんなで調理 |

東都生協の素材を使った |

仲間づくり企画として計画し、「お友達を連れてきた方にはわたしのこだわり商品を試供品として差し上げます」と広報で呼び掛けました。

お友達を連れてくるという申し込みがありましたが、都合が悪くなりキャンセルとなり、残念ながらゲスト参加はありませんでした。当日は小学生のお子さん1人を含む4人の参加者と地域委員会メンバーで行いました。

まずは、ウエルカムドリンクとして「ハニーサワードリンク」を用意。その後、「アレンジモリモリそうめん」「野菜たっぷり豆腐サラダ」を各グループに分かれて調理しました。

「アレンジモリモリそうめん」のそうめんは、もちろん『わたしのこだわり 坂利さんの東都手延べ素麺』。ゆでた素麺の上に「東都須黒さんの味付けいなり」「東都ボンレスハム」「東都サラダ専科」そして産直野菜のみょうが、おくらなどをのせ、モリモリそうめんが出来上がりました。味付けには「東都つゆ」を使いました。暑い夏に、簡単に栄養がとれるアレンジランチで盛り上がりました。

わたしのこだわり商品について説明をしたことで「今度から商品案内をよく見て注文したい」「こだわりの意味がわかった」などの感想がありました。

齋藤嘉璋さんを講師に「生協の歴史から戦争と平和を学ぶ学習会」を開催

生協がなぜ平和活動に取り組むのか、学びました

齋藤嘉璋講師 |

学習会の様子 |

参加者からは質問も |

齋藤さんは、自らが執筆したブックレット「生協の歴史から戦争と平和を学ぶ」(2016年4月東都生協発行)の内容に沿って講演しました。

日本では1879年(明治12年)、初めて生協が誕生します。イギリスのロッチデール先駆者協同組合に学び設立されましたが、日清戦争の開戦とともに労働組合や農民などの運動を規制する「治安警察法」が制定され、生協は解散に追い込まれます。

齋藤さんは、こうした明治、大正、昭和の時代背景の中で翻弄された生協の歴史とそれに携わった人々について解説しました。

また戦時中は、ものが自由に言える時代ではなかった上、女性の地位も低く、女性だけで集まることさえ禁止されていた時代でもあったと説明。

今回の講演では、単に戦争体験といった視点からではなく、生協がその時代、時代でどのような平和運動を進めてきたかについて、分かりやすく解説いただきました。

参加者からは、「生協がなぜ平和活動をしているのか、きちんと理解できた」「平和活動を進めていく上での指針となった」といった感想が寄せられました。

講演の後は、東都生協の古くからの定番商品「八千代牛乳」「国産丸大豆しょうゆ」「東都もめん豆腐」「東都たまごプリン」の試食も行い、東都生協の歴史にも少しだけ触れました。

"平和なくして生協なし"、平和あってこその生協を実感した一日となりました。

東都生協からナガサキ平和代表団を派遣

被爆者やナガサキの想いを共有し、平和を次世代につなげます

組合員が折った千羽鶴を手向ける |

ガイドの説明を聴きながら碑をめぐる |

日本生協連の虹のひろば |

1日目は長崎到着後、被爆者の方からご自身の被爆体験のお話を伺いました。被爆者の方も高齢化し、被爆体験を直接聴くことができる貴重な時間となりました。

2日目は、生協平和のまち歩きと日本生協連主催の「虹のひろば」に参加。

歩きでは、山王神社周辺をボランティアガイドの説明を聞きながらめぐりました。今も残る原爆の爪痕、原爆の熱線や爆風のすさまじさを感じました。

「虹のひろば」では、長崎市長から「広島・長崎の2つの市だけの話ではなく、全国の皆さんと核兵器をなくす想い、行動を共有していきたい」というメッセージがありました。

続いて、被爆者の手記の朗読や、被爆二世として継承活動を行っている長崎原爆被災者協議会の活動報告、高校生1万人署名活動実行委員会による「高校生平和大使」の取り組みなどが紹介されました。

3日目は長崎市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式に参加しました。

参加者からは、

「中学2年生の孫と2人で参加しました。原爆資料館を見せたかったし、被爆者の話を直接聞かせたかった」

「被爆者のお話の中で最も心に残ったのは『お母さんの優しい手、お父さんの温かいまなざし、友達との会話、好きな人の笑顔...その全てを奪い去ってしまうのが戦争です』という言葉です。これを聞いたときに私は初めて鮮明に戦争の残酷さを思い知りました」との声が寄せられました。

参加者は、原爆の実相を学ぶとともに戦争の悲惨さを肌で感じ、平和への思いを新たにしました。

今回のナガサキ平和代表団の派遣には、組合員からお預かりした平和募金を活用させていただきました。東都生協は、安心して暮らせる平和な世界を次世代に引き継いていくため、これからもさまざまな活動に取り組んでいきます。

足立センターとの新世代チャレンジプロジェクト

(農)房総食料センター、㈱野菜くらぶと東都生協・足立センターが直接コラボ

各産地の取り組みを聞きました |

野菜を生で食べると |

今年度の足立センターとのコラボ産地・(農)房総食料センター、㈱野菜くらぶそれぞれの取り組みを聞き、一緒に野菜を調理し試食しました。

中でも朝穫りとうもろこしは本当に甘くて大好評。

野菜作りについて熱心に質問する参加者が多く、

「今日のことを思い出しながら注文したい」「野菜を生で食べると本当の味が分かり、生産者のご苦労も分かる」との声も聞かれました。

天候不順や虫害など生産者が抱える問題や、試行錯誤しながらおいしい野菜を生産していることについて直接知ることができ、実りある交流となりました。

(農)茨城県西産直センターで枝豆の収穫を体験!

小玉すいか・枝豆・とうもろこしの収穫体験を通じ産直産地と交流

枝豆の収穫体験 |

買い支える必要を実感しました |

スマートボールの受粉作業は全て手作業で受粉後30日で収穫できること、枝豆の畑は栽培量が少ないため交代で栽培を行うこと、とうもろこしは1株に2本ほど実が成り、上の実を残して下は落とすことなどを伺いながら収穫しました。

収穫体験後は、生産者や同センター職員の皆さんと昼食交流。野菜たっぷりのカレー、サラダ、天ぷら、かぼちゃの煮付け、とうもろこし、すいか...とテーブルいっぱいのごちそうをいただき「とうもろこし収穫後の畑は、根などが残っているまま攪拌(かくはん)すると良い土になる」など土づくりの話も。

生産者の熱心な取り組みを垣間見て、これからも買い支えなければと実感した一日でした。

地元で愛されるこだわりのメーカー・㈱ポールスタアを交流訪問

こだわった頑固なまでの職人魂に共感!

圧巻の充填ライン |

試食しながら交流会 |

説明を聞いた後、白衣に帽子・マスクを装着し、いざ工場内へ...。すぐそばで見学できたソースやたれの生産ライン、充てんラインは圧巻でした!

また、「おばあちゃんの油なすのたれ」「胡麻ぽん」を使ったアレンジ試食会ではみんなおいしいと大絶賛。国産野菜を使用、無添加にこだわった頑固なまでの職人魂に、ますます同社の商品が好きになりました。

交流会では、「ソースのびんはリユースできないの?」と問題提起する場面もあり、参加者の関心の高さを知ることもできました。

萩山ブロックとしてはお膝元(東村山市)の魅力あるメーカーに出会えて大満足。お忙しい中、案内してくださった同社の伊東則昭さん、酒井康博さん、ありがとうございました。

エコクラフトで籠編み体験

久しぶりの"集中作業"!

初体験に四苦八苦 |

洗濯バサミで形を整える |

紙バンドとは、新聞紙や牛乳パックの再生紙で作られた細ひもを12本まとめて平たいテープにしたもの。牛乳パックからは白色のひもができますが、これに着色した物もありカラー・バリエーションも豊富。昔、ひもはつるや竹製でしたが、材質が代わっても編み方は同じです。

ただ、つるのような柔軟さはないので、所々に木工用ボンドと洗濯バサミを使って編んでいきます。参加者は初めての籠作りに四苦八苦。

「は~」とため息をつき、「不器用な私が参加してしまって、どうしよう」と嘆いていた人も、最後は「できて良かった」と満足げでした。

久しぶりの集中作業に、頭も使って楽しい時間を過ごせました。

「ひたち野 穂の香卵」の産地を交流訪問しました

JA新ひたち野で飼料用米の田植え体験&㈱小幡畜産の鶏舎見学・交流

稲が倒れないように丁寧に田植え |

ひたち野 穂の香卵の鶏舎 |

鶏舎内では全員白衣着用 |

はじめに茨城県石岡市にあるJA新ひたち野の田んぼに到着。田植えの仕方の指導を受けて、一列に並んで田植えをスタート。慣れない手つきで泥に足を取られながらも、一生懸命苗を植えました。

田植え終了後はバスでJA新ひたち野本店に移動し、生産者やJAの皆さんと一緒に昼食タイム。「ひたち野 穂の香卵」 を使ったお料理をおいしくいただきながら、大いに交流しました。

「ひたち野 穂の香卵」についての学習では、餌をとうもろこしでなく米にした経緯や畜産の自給率などについて学び、活発な質疑応答が行われました。

その後バスで㈱小幡畜産へ。養鶏場や飼料・飼育方法について説明を聞き「ひたち野 穂の香卵」の鶏舎と飼料場・堆肥場を見学しました。

参加者からは、

「田植えの体験では、大変な労力を要することが分かって良かった」

「鶏舎が興味深かった。鶏の健康などいろいろ手間をかけていることを感じた」

「いのちを支えるものを作っている方々に感謝と応援をしたい」

などの感想が聞かれました。

飼料用米ができるまでの一端を知るとともに、輸入飼料に頼らず日本の風土に合ったお米を鶏の餌として生かした養鶏について実体験を通して学ぶことができ、充実した一日となりました。