すべてのカテゴリ

東都生協のオリジナル調味料を試食

~東都生協プライベートブランド「わたしのこだわり」調味料を試食~

みんなで調理 |

おいしさ、便利さ実感 |

東都生協プライベートブランド「わたしのこだわり」商品から、調味料を数種類用意。試食をしながら商品の特徴やこだわりについて学習しました。

みその商品説明では「みそまる」についても紹介。みそまるとは、みそにだしと具材を混ぜ、丸めたもの。お湯を注ぐだけでみそ汁が出来上がります。参加者からは「簡単にでき、日持ちもするので、ぜひ作りたい」との感想が寄せられました。

また、「東都みそ」と「東都マヨネーズ」に「東都つゆ」を隠し味として少し入れ、作ったみそマヨが大変好評でした。きゅうりやにんじんを切っただけの野菜スティックや、ゆでたブロッコリーに付けてもおいしく食べられます。

さらに「東都須黒さんの味付けいなり」を使い、おいしく簡単に食べられるいなり寿司を作りました。

参加者の中には、まだ東都生協の調味料を利用したことがない組合員もいて、プライベートブランドの調味料について知っていただく良い機会となりました。

「心と心をつなぐきょうされんフェア ~きょうされんと東都生協との交流会」

11月18日、シアター1010で開催

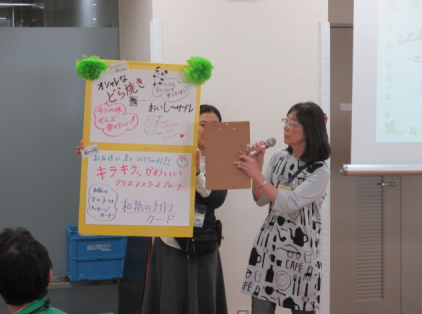

今年度は、作業所の皆さんに商品について作業工程での苦労やこだわり、作る楽しさなど話していただき、参加者全員で「イチオシ商品の商品ポップ作り」を行いました。

イチオシ商品の商品ポップ作り |

素敵な商品ポップができました! |

展示された作業所の商品 |

作業所の皆さんがとても楽しそうに商品について話す姿が印象的でした。参加者一同、和やかな時間を過ごすことができ、会場は素敵な笑顔でいっぱいになりました。作業所商品の販売会では、実際に商品を手の取り、あらためて商品の良さを実感しました。

お楽しみの作業所商品の販売会! |

|

東都生協は、障害のある方々の社会参加を進める全国組織「きょうされん」(旧称:共同作業所全国連絡会)と、共同購入事業や組合員活動などをさまざまな場で協同を進めていきます。

夏休みキッズ企画~化学実験で自由研究~

食品に関する実験を通じて、食の安全・安心、食の大切さを学びました

|

|

その後、野菜の色素(アントシアニン)の㏗の実験では、アルカリ性・酸性の素材を加えると色が変わる不思議も体験。

今回、お子さんには夏休みの自由研究にも役立ち、食品の「安全・安心」「食の大切さ」を知る機会になってほしい、保護者の方には東都生協の活動の楽しさを感じてもらいたいと催されたこの企画。「実験が楽しかったのでまた参加したい」「糖度計で数値を確認でき子どもにはいい体験になった」と大好評でした。

おいしいご飯の炊き方を学びました

「金芽米」「金芽ロウカット玄米」「BG無洗米」などを取り扱う東洋ライス㈱から講師を招き、毎日食べる日本人の主食でありながら、あまり知られていない、学校では教えてくれない「お米」「ごはん」について学習しました

|

|

まず、おいしいご飯とおいしくないご飯を食べ比べました。すると、精米し過ぎのご飯はうま味が感じられません。ご飯のおいしさは食感の良さもポイントで、精米しすぎないことが大切です。また、家庭で冷蔵庫の野菜庫での保存がお勧めだそうです。

同社の米はほとんどが無洗米ですが、BG[ブラン(Bran)=ぬか、グラインド(Grind)=削る」精米製法を用いて肌ぬかの粘着力により肌ぬかを取り除くため、安全・安心なのだとか。

精米方法をはじめとして保管方法やとぎ方、料理法も教わりました。

試食会では、「金芽米」「金芽ロウカット玄米」をはじめ、炊き込みご飯、ホイコーローと味噌汁、梅干しとおしんこに舌鼓。新米の季節。栄養価の高い金芽米を食べて、バランスの良い食事を作りましょう。

防災駅伝 ~親子で学ぶ防災~

ゲームを通じ、楽しみながら防災知識を身に付けました

|

|

公益財団法人市民防災研究所が用意した「すごろく」は、コマを進めながら日頃の防災知識が確認できるというものです。

2人1組になり、1人がたすき掛けをしたランナーになってクイズに答え、もう1人がサイコロを振ります。大人でも考え込んでしまう難問もあって前に進めず、各組とも苦戦。最初は「簡単な問題でしょ」と高をくくっていたのが吹っ飛び、「結構難しい!」との声が上がりました。

その後、袋に水を入れるだけでマカロニやご飯がすぐにできる防災食や、柔らかい真空パックのパンを試食。これが非常食なの? と感動していました。防災知識も得られ、試食も楽しかったと好評の企画でした。

子どもたちも真剣に聞き入った被爆体験談

平和の尊さを実感

|

|

講師の山口淑子さんは、13歳のときに広島で被爆した体験や、被爆してからが戦争との闘いだったことを、DVD映像を交えて語ってくださいました。

「当時の中学生はいっぱしの大人。今の子はそれよりも幼く見える。だからこそあんな思いはさせられない」と力強く、前向きな言葉が印象的でした。

真剣に聞き入っていた子どもたちからは、「やけどになったのがかわいそう」「悲しくて涙が出そう」という感想が。お話のあとは夏野菜を使ったすいとんを作りました。おいしいすいとんとともに平和の尊さをかみしめる貴重なひとときになりました。

トマト倶楽部主催「トマト収穫援農・交流」を行いました

「東都高原朝摘みトマトジュース」に加工されるジュース用トマトの朝摘み作業をお手伝いする収穫援農・交流企画。生産者の愛情とこだわりを、自分の目で見て感じました。

2016年の「1本1円募金」は総額 |

収穫したジュース用トマト・愛果(まなか) |

早朝からみんなで収穫 |

|

|

今年は猛暑かつ不安定な天候が続きましたが、寒暖差がある松本ならではの甘みが強いトマトができました。今回は参加した組合員と生産者・加工メーカーが力を合わせ、2,360㎏・約300ケース分のトマトを収穫しました。

参加者からは、「トマトの収穫・加工、栄養価など、知らなかったことを学べて大変参考になった」「高品質でおいしいトマトジュースを作るために、収穫時に色やわずかな傷みも見逃さず選別する厳しさを知った」「国産の安全・安心なものを利用する人が増えるように頑張りたい」などの声が寄せられました。

日本で生産されるトマトはほとんど生食用で、ジュース用トマトの生産量は全体のわずか6%と、とても貴重です。ジュース用トマトからは、トマトケチャップなどの原料となるトマトピューレが得られます。「東都高原朝摘みトマトジュース」「東都長野県産トマトケチャップ」など国産トマト製品を利用して、国内のジュース用トマト生産を応援していきましょう。

※愛果(まなか)

㈱ナガノトマトが品種改良を重ねて開発した独自ブランドのトマト。トマトの赤い色の素のリコピンが豊富で中まで真っ赤に完熟するので甘みが強く、ジューシーで加工に適した品種です。

※トマト倶楽部

信州産加工用トマト製品の消費拡大を目的に㈱ナガノトマト、ユニオンソース㈱、東都生協が2009年に設立した協議会。トマトの収穫援農などで産地・組合員の相互理解を深め、加工用トマト振興に努めています。「東都高原朝摘みトマトジュース」の購入ごとに加工用トマト栽培が支援できる「1本1円募金」も2013年に開始。

夏休み親子体験交流会! 大豆の産地でみそまる作りと星空観賞

大豆生産者や味噌のメーカーとの交流を通し、産直産地・メーカーのこだわりや取り組みについて楽しく学びました

ずんだ作り |

みそまる作り |

|

1日目は到着後、大豆やみそについての学習と震災後の安全・安心への取り組みを学習しました。次に「ずんだ」と「みそまる」作り体験。

蒸した枝豆をすり鉢でつぶし、これに砂糖・塩・水を加えると「ずんだ」ができます。

「みそまる」は、みそ汁1人前のみそに、だしと8種類の具(フリーズドライ)から好きな具を入れてラップで丸め、思い思い作ります。お湯を加えてみそ汁を試食したり、千代紙でキャンディのようにラッピングもしました。

夕食交流では、みんなでついたお餅を「ずんだ餅」「納豆餅(あやこがねの納豆)」「きな粉餅」にしていただきました。雨で星空観察はできませんでしたが、猪苗代町役場の小板橋さんより、星の話を伺いました。

翌日は、トマトの収穫体験、JA会津よつば扇島倉庫で米の放射能検査の説明と貯蔵施設見学でした。倉庫では実際に米の全袋検査を見学し、安全を確認することができました。

参加者からは「福島の人は温かく、応援したいと思った。検査場を自分の目で見て安心した。積極的に周りの人に伝え、自分も買い支えたいと思った」「星空が見られず残念だったが、いろいろ体験できて良かった。一番楽しかったのは、ずんだ作り」など感想が寄せられました。

2日間盛りだくさんのスケジュールでしたが、夏休みのひととき、親子で楽しく学べる場となりました。

8年目の「田んぼの学校」~田んぼ作りから米作りを体験!

休耕田での米作りを通じて、自然と農業、人とのつながりを実感

水田に下りる階段を整備 |

水路も自力で整備 |

種もみをまいたトレーを |

参加者総出で田植え |

田植え後にぬかを散布して雑草を抑制 |

今年は雑草が少なく生育も良好 |

雑草取り。こねて土の中にすき込みます |

あぜの雑草は鎌で刈り取り |

稲の花 |

収穫 |

脱穀機(ハーベスター)を使い脱穀 |

「消費者にもっと、田んぼ、米のことを知ってほしい。利用が生産者の支援につながることを分かってほしい」そんな(農)船橋農産物供給センターの生産者のつぶやきから始まった「田んぼの学校」も、今年で8年目を迎えました。

8年目の今年は、22家族・62人の東都生協組合員が参加し、3月から10月まで、田んぼの整備(2回)、苗づくり、田植え、草取り(5回)稲刈り、はざ掛け準備、脱穀と10回にわたり作業を行いました。

3月の第1回目は、田んぼが目を覚ます時季。前年9月の脱穀作業以降、田んぼは休眠状態にあります。

参加者は初めに、谷田(やつだ)とも呼ばれる谷間の水田に降りる階段の整備・補修に取りかかり、水路掘りや畦の整備、雑草の刈り取り、イノシシが来ないように田の周りを囲っていた電気柵の撤去など、まだまだ寒い中、黙々と作業を進めました。

参加8年目のベテランは慣れたものですが、初参加の方は、余りのハードな環境についていくのがやっとの状態でした。田んぼや泥に慣れないお子さんは、田に入るのもおっかなびっくり!

4月は、前回から続く作業と併行して、5月の田植えに向けて稲の種まきをしました。

5月は、待望の田植えです。

1号田(最初にできた田)は、ベテラン組が田植え機を操作し、植えていきます。

2号田は初参加の新人を中心に、(農)船橋農産物供給センター代表・飯島孝三郎さんに植え方を教わりながら、つるしたひもに沿って、一列ずつ手で苗を植えていきます。

子どもも、田んぼのぬかるみと格闘し、泥まみれにならながら植えていました。

6月から7月にかけては、合計4回、草取りを行いました。今年は水の管理がよくできたことと、田植えの後に田んぼにぬかをまいておいたのが功を奏したようで、昨年に比べ大変雑草が少なく、作業が楽でした。

7月の最後の作業時には、稲の花の観察会も行いました。

9月には、稲を天日干しにする、竹ではざ掛け作り、稲刈り、脱穀作業を行いました。

稲刈りは、1号田を生産者の松丸さんがコンバインで刈り取り、水分が多く、コンバインが入らないところは、ベテラン組が手で刈りました。2号田は、新人を中心に手で刈り取って束ね、大きな物干し竿のような「はざ」に、稲穂を2又にしながら掛けていきました。

最後の脱穀は、天日干しした稲を脱穀機に掛け脱穀しました。

今年の前半は天候も良く、雑草も少なくて大豊作が期待されたのですが、8月~9月の台風や長雨のため、当初予想よりは収量が減り、900kg(昨年840kg、過去最高は1,140kg)の収量となりました。

多くの参加者からは「農作業や生産者、農業のことが分かった」との感想が寄せられるとともに、同じ場所に毎回来ることから「四季の変化や、子どもの成長の変化が分かった」との声も聞かれた8年目の田んぼの学校となりました。

地域と連携した見守り活動の輪が広がっています

東都生協は引き続き、誰もが安心して住み続けることのできるまちづくり活動に積極的に取り組みます

右 東久留米市 三上地域ケア係長 |

中央右 清原三鷹市長 |

左 青木葛飾区長 右 庭野理事長 |

協定締結団体集合写真 |

<東久留米市>

2016年10月18日(火)に開催された東久留米市地域包括支援センター長会の冒頭で「東久留米市高齢者等みまもりに関する協定書」の取り交わしを行い、その後、他の自治体の様子・困った事例・今後のやりとりなど、地域包括支援センター長や東久留米市の見守り活動を担当する部署の方々と情報交換を行いました。

<三鷹市>

2016年10月25日(火)に開催された第4回三鷹市見守りネットワーク事業連絡協議会で「三鷹市見守りネットワーク事業協定書」の取り交わしを行いました。

清原三鷹市長の見守りネットワーク事業の大切さについてのお話の後に、協定書の取り交わしと新規見守り協力団体として東都生協の取り組み紹介、そして、すでに協定締結している見守り協力団体から取り組み報告がありました。

<葛飾区>

2016年11月2日(水)、葛飾区高齢者の見守りに関する協定締結式が行われ、葛飾区と東都生協を含む5生協、6事業者が「高齢者の見守りに関する協定書」を取り交わしました。

青木葛飾区長から葛飾区の情勢や課題、この取り組みに期待していることなどのお話があり、協定締結後に連携・協力して取り組んでいくべきことを再確認しました。

これらの協定の締結に伴い東都生協では、地域の配達を担当する職員が業務中に組合員や地域住民の異変に気付いた場合、事前に取り決めた連絡先に速やかに連絡することで地域住民の安全を守るという見守り活動に取り組みます。

東都生協は引き続き、地域生協・医療生協をはじめ地域の事業者・団体と協力し、誰もが安心して住み続けることのできるまちづくり活動に積極的に取り組みます。