すべてのカテゴリ

杉並区を訪問し、田中区長と懇談しました

これからも東都生協は、自治体との交流を積極的に行っていきます。

杉並区長との懇談 |

|

左から庭野理事長、田中区長、 |

東都生協からは、庭野理事長をはじめ杉並区在住の組合員常任理事・組合員理事・杉並センター長など7人が参加し、田中良杉並区長・高齢者在宅支援課 清水泰弘課長・杉本泉高齢者見守り連携係長と懇談しました。

はじめに、庭野理事長から今回の懇談受け入れのお礼とともに懇談を行う目的や東都生協の概要などを伝えました。そして夕食宅配業務を管轄する配食事業部長から高齢者見守り活動の取り組みや地域包括支援センター(ケア24)との連携・協力関係について報告しました。

田中区長から「これからの少子高齢化にどう対応していくかが自治体の最大の課題であり、誰もが経験をしたことがないからこそ常にアンテナを高く張っておく必要があります。

認知症対応も含めて、地域の見守り活動は重要な取り組みの一つであると考えています」とのお話があり、あらためて、自治体・他団体・他生協などと連携・協力してこの取り組みを進めていくことの大切さを再確認しました。

その他、東都生協の杉並区での組合員活動や課題、杉並区が行っているさまざまな取り組みや課題について懇談しました。また、田中区長の思いについてもたくさんお聞かせいただきました。

限られた時間での懇談でしたが、自治体と連携して東都生協が地域社会に役立つためのヒントを得られた有意義な意見交換ができました。

これからも東都生協は「安心して暮らせる地域づくり」に貢献するために自治体との交流を積極的に行っていきます。

地域見守り活動に対し、神奈川県から感謝状をいただきました

誰もが安心して住み続けられる地域社会を目指して

黒岩知事と表彰団体の代表 |

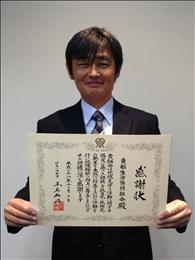

頂戴した感謝状と今井センター長 |

東都生協は、2013年6月より神奈川県と「地域見守り活動に関する協定」を締結し、地域見守り活動(※)に取り組んでいます。

感謝状は、神奈川県と「地域見守り活動に関する協定」を締結し、継続的に地域見守り活動に取り組んでいる22事業者と人命救助につなげた7事業所・販売店に贈呈されました。

東都生協は継続的に見守り活動を行っている事業者として神奈川県から表彰され、横浜センター・今井健一センター長が、黒岩祐治知事より感謝状を受け取りました。

黒岩知事からは、この見守り活動で神奈県民の大切な命が7件も救われたことへの感謝の言葉とともに、「これらからも命輝く神奈川を一緒に作っていきましょう」との呼び掛けがありました。

東都生協は引き続き、地域生協・医療生協をはじめ地域の事業者・団体の皆さまと協力し、誰もが安心して住み続けることのできるまちづくり活動に積極的に取り組んでまいります。

※東都生協の地域見守り活動:

地域の配達を担当する東都生協職員が、業務中に組合員や地域の高齢者などの異変に気付いた場合、事前に取り決めた連絡先に速やかに連絡することで高齢者の安全を守る取り組みを進めています

東都生協は、資源循環型社会の実現を目指します

容器包装の3Rを進める全国ネットワーク「10.21振り返り集会」

開場いっぱいの参加者 |

東都生協の取り組みを報告する稲田理事 |

当日は、びん再使用ネットワーク参加生協や容器包装の3Rを進める全国ネットワークの賛同団体などの参加があり、東都生協からは8人が参加しました。

第一部では、容器包装などを巡るごみ問題に対して私たちはどのように向き合っていけばよいか、学識者の方からお話しいただきました。

最初は、森口祐一氏(東京大学大学院教授)より、「資源効率の高い循環型社会構築に向けた合同審議会の成果と課題、各当事者に求められる役割」 についてご講演いただきました。

続いて倉坂秀史氏(千葉大学大学院教授)より、「パリ協定で目指すCO2排出からバックキャストで考える、日本のごみ問題解決のための処方箋」 と題するご講演をいただきました。

第二部では、各賛同団体より請願署名活動やパブリックコメントなどの振り返り、合同審議会の報告書への意見や感想、さらには、これから目指したいことなどについて発言がありました。

東都生協からは、リユースびん活動や、商品のお届けに使用しているポリ袋の回収、2010年に取り組んだ請願署名活動の結果などを報告しました。

これまでの容器包装の3Rを進める全国ネットワークの活動を振り返りつつ、これからごみ問題にどう向き合ってゆけばよいのかを示す指針を共有しました。

東都生協は、地球環境を次世代に受け継ぐために、限りある資源を大切に有効に使う資源循環型社会の実現を目指し取り組みを進めます。

「食の未来づくりフェスタ2016」を開催しました!!

4千人を超える来場者が、"おいしい やさしい つながる"を実感!

開場とともに場内は来場者でいっぱいに |

産直野菜は人気商品、生産者との |

現物を見ながら買えるのは |

各コーナーでは、さまざまな試食も |

チャンスは5回、入った数により |

紙皿を台紙にするのがユニークなmy絵本 |

オブジェの野菜・果実は大抽選会の賞品に |

まぐろの頭と記念写真を撮る家族も |

解体直後の刺身に、皆さん大満足 |

これ何かな? |

農業高校に応援金目録を授与する |

高校生の民謡と踊り。3人の息はピッタリ |

当選番号を引く大出副理事長 |

喜ぶ当選者(右) |

加入相談では丁寧に説明 |

早い方は1時間前から並び始め、開場直前には300人を超える行列ができました。

商品販売・試食コーナーには、産直野菜・果物などの農産物、畜産物、水産物、食品、家庭用品など東都生協の取引産地・メーカーのブースが広い会場いっぱいに並びました。

大きなキャリーバックを引いて、お目当ての品物をいっぱい買っている方も大勢いました。それぞれ通常ではカタログ(商品案内)でしか見られない商品を、手に取ったり、試食したり、産地やメーカーの方に直接説明を聞いたりしながらお買い物を楽しみ、交流する姿があちこちで見受けられました。

参加型の体験企画コーナー「るんるんズ広場」では、動物の口に目掛けてお手玉を投げ入れる「お手玉入れゲーム」や、絵皿を台紙に折り紙、シール、カラーペンで自分オリジナルの絵本を作る「MY(マイ)絵本を作ろう」、1日の野菜摂取目標量(350g)を野菜を使って当てる「野菜でピッタリゲーム」の他、タイムトライアル「おはしの達人」、「漢字博士になろう」などのゲームを親子で楽しんでいました。

展示コーナーでは、組合員から募集した「我が家の丼レシピ」や、「各地域の活動の様子」が紹介されていました。

新世代プロジェクトのブースには、野菜・果物などの産直生鮮品を使ったオブジェが築かれ、食の未来を担う、若い生産者や生協職員の意気込みや勢いが伝わるようでした。

保険などを扱う㈱東都ライフサービスのブースでは、ドライブシミュレータを使い、エコ運転チェックや高速道路での安全運転走行チェックを行いました。

ステージでは、午前11時から「まぐろの解体ショー」が行われ、観客は大きなまぐろが間近で解体されていく様子に見入っていました。解体されたまぐろは、早速お刺身にされ、観客の皆さんに試食品として提供されました。

午後0時30分からは、来場者が参加するステージイベント「さわってドッキリ! 漢字クイズ」が行われました。

参加者には見えない箱に入った野菜・果物を手で触り、何かを考えて、その物の漢字名を書いたパネルを当てるクイズです。

続けてステージでは、農業高等学校応援リレー米の応援金目録授与式を行いました。東都生協では農業高等学校が生産した米を共同購入(登録米)で取り扱っています。未来の食の担い手を目指す若者を応援することで、若者が安心して農業に従事でき、私たち消費者がこれからも安心して米を食べ続けられるという、「未来の生産者との絆」を作る取り組み。農業高等学校応援リレー米の価格には応援金が含まれており、集まった応援金は栽培に使用する資材購入の補助や、人材育成に役立てられます。

この後、恒例の秋田県大曲農業高校の生徒さんによる民謡と踊りの披露も行われました。恒例となった民謡と踊りを楽しみにしている方も多くいたようでした。

午後2時からは、皆さんお待ちかねの大抽選会。観客席には大勢の方が詰めかけ、皆さん首から下げた入場証に記載された番号を確かめています。当選番号が読み上げれるたびに、歓声が上がったり、ため息が漏れていました。

東都生協への加入コーナーでは、このフェスタで東都生協や商品や産地、メーカーへの信頼や理解を深め、加入相談や手続きをする方の姿が多く見られました。

参加者からは、

「試食がたくさんあったし、通常よりお安く買えたのでよかった。また、いつもおいしい牛乳を作ってくれる方とお話しできたのもよかった」

「(参加してよかった理由として)生産者の皆さんと直にお話しできること、いつも買っている品物をより安く買えること、新製品の試食ができること」

「チラシを見て悩んで購入しなかった商品を試せて次回安心して購入できるきっかけになった」

など、生産者などとの交流の様子や、東都生協および商品への信頼が深まったことを示す声が寄せられました。

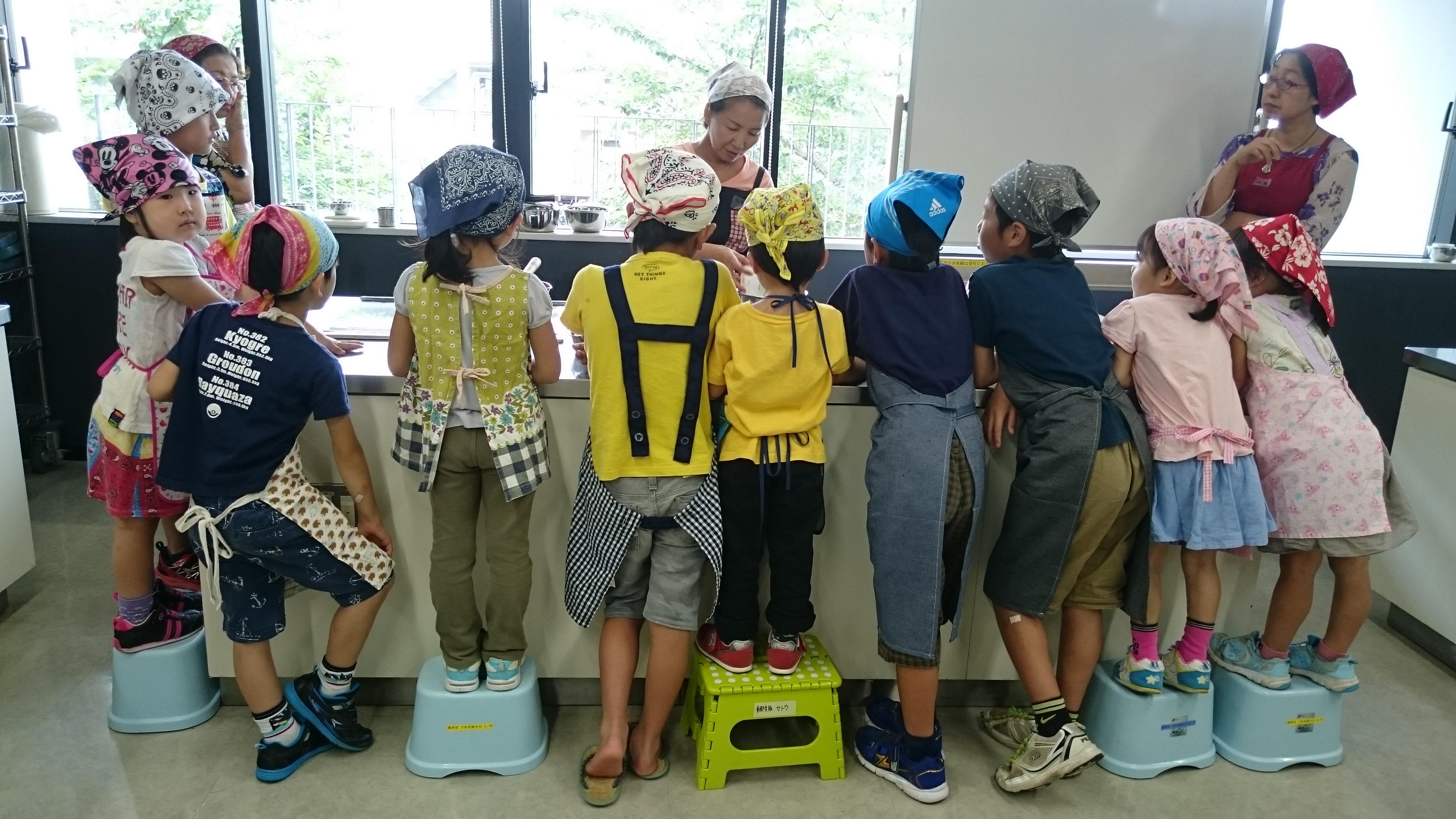

親子で米粉のピザを作ろう

小麦粉と米粉の違いも体感

家族ぐるみの参加も多数 |

自分で作ったピザは格別 |

父・母・子どもたちと家族ぐるみでの参加も多く、小麦粉と米粉の割合や生地のサイズは、子どもの小さな手でも作業がしやすいように工夫されていました。まず小麦粉と米粉の違いを手で触ったり、匂いをかいだりして確かめてからスタート。

包丁はしっかりと右手で持ち、「左手は猫の手ですよ」と講師から説明され、切る時は猫の手を連想しながら切りました。出来上がったピザのおいしさは格別! 参加者から「外で買ってくるより家で作るわ!」の声が出るほどでした。

他に玉ねぎと水菜のスープ・豆腐サラダも親子調理でおいしく出来上がりました。

石井食品㈱を交流訪問

国産原料や「無添加調理」で安全・安心にこだわった商品づくりを学びました

子どもたちにも安心して食べさせられる |

親子ともに満足 |

お昼は、会社のご好意でミートボールやハンバーグだけでなくいろいろとごちそうが並び、お腹いっぱいになりました。特にミートボールは、プレーン、カレー、トマト味があり、子どもたちも大喜びでした。

参加者からは、「安全・安心な食材を使用しているので子どもたちにも安心して食べさせられる」「炊き込みご飯はバリエーションもあり、簡単便利なのでぜひ利用したい」との声が。

主催者も「国産原料を使用していて、安全でおいしい商品だということが分かって良かった。お土産にもらった炊き込みご飯を早速食べてみます」と今回の訪問を喜んでいました。

農薬無散布と土づくりへのに努力に感謝

一番の苦労は草取り! 大切に野菜を育てています

ズッキーニ株の大きさにびっくり |

ふかふかに土づくりされた畑 |

南アルプス甲斐駒ヶ岳の麓にある、良質な水と清涼な空気の下で農薬無散布の野菜作りに取り組む、白州郷牧場と地域農家からなる産直産地です。

ズッキーニは1株が半畳ほどもあり、その大きさにみんな驚きの声。また、土づくりに力を入れ黒々としてふかふかな土壌の畑でかぶりついたきゅうりは、みずみずしくて懐かしい味でした。

昼食後は同産地の生産者・竹内さんも加わり楽しい交流会。「自分たちの野菜は農薬無散布が当たり前。農薬の使い方は全く分からない」という頼もしい言葉にみんなが納得。この日は大葉の収穫もしました。

「一番の苦労は草取りで、猛暑の中、取っても取っても生えてくる雑草と日々闘っている」という言葉が印象的でした。

夏休み期間中の訪問で、子どもたちも貴重な野菜作りに感謝する、実り多い一日となりました。

鶏舎見学と収穫体験

産直産地・JAやさと生産者のこだわりを知りました

ピーマンの収穫体験 |

自然光も差し込む平飼の鶏舎 |

同産地の養鶏農家では、毎日目で見て鶏の調子を確認。弱っていたりいじめられている鶏は別の小屋に隔離して管理しています。

安全・安心にこだわるのは、「みんなにおいしいものを食べてほしいから」。「おいしい卵のためには鶏の健康が第一、餌や飼い方は妥協できない。これからもこだわっていきたい」との熱い思いを聞きました。

ピーマンときゅうりの収穫体験の後は昼食交流。

「『産直平飼いたまご』へのこだわりなど、さまざまな話が聞けて勉強になった」「循環型農業の取り組みや農業研修制度も素晴らしく、農業の未来を感じた」と参加者の感激もひとしおでした。

実際に見て話を聞くと、生産者のご苦労や真摯な取り組みがよく分かります。

同ブロックは今後も積極的に産地・メーカー交流訪問企画を開催していく予定です。

アレルギー学習会「アレルギーマーチとメタボリックマーチ」

〜知っておきたいアナフィラキシーショック〜

まつのぶ小児クリニック院長 |

聞き漏らさないよう熱心にメモ |

何らかのアレルギーがある人は近年急速に増えています。アレルギーは、身体に不都合なことが起きていると知らせる警告反応です。

松延医師は「食物アレルギーは食べ物だけでなくカビ、ダニ、ホコリを取り除き、エアコン・水回りの掃除や布団の乾燥など環境整備が重要」と冒頭で強調。布団は起床後すぐに十分乾燥させ、室内の除湿調整を行うことが大切です。

食物アレルギーは、経口摂取と、湿疹などでバリアが破壊された皮膚から食物成分が体内に入るという二つの発症経路があります。小麦成分を含む石けんで洗顔し続け、小麦アレルギーを発症した事例はその一例です。

花粉症の人が生の果物・野菜に反応する口腔アレルギー症候群も増えていますが、治療法では舌下免疫療法が保険適用になっています。生のゴムに反応するラテックスアレルギー、原因食物としてアボカドやキウイなども報告されています。

アレルギー反応には、2時間以内に症状が現れる即時型と、時間を経て起きる遅発型・遅延型があります。食物アレルギーの症状はアナフィラキシーだけではありません。アナフィラキシーは、食物・ハチ刺され・薬剤などにより急激に複数臓器に起きる全身性のアレルギー症状で、進行すると血圧低下・意識障害を伴うアナフィラキシーショックを起こすため、緊急処置が必要です。

乳児期のアトピー性皮膚炎が食物アレルギー・気管支喘息・アレルギー性鼻炎など形を変えて進行する「アレルギーマーチ」や、内臓脂肪症候群が形を変えて進行する「メタボリックマーチ」を防ぐには、なたね油や紅花油などのリノール酸を摂り過ぎず、オリーブオイルやえごま油などのα-リノレン酸をバランス良く取ること、適切な食生活、生活習慣の改善、室内環境の整備を訴えました。

参加者からは「食生活がどれだけ大切かよく分かった」「まだまだ聞きたいので、シリーズ化してほしい」との声が寄せられました。

農業体験「すいかの学校」

すいかの苗植えから収穫までの農作業を体験しした

ハウス内で苗植え |

花合わせを体験 |

雌花 |

雄花 |

花合わせから30日で収穫 |

すいかのベッド・ |

今年はユウガオに接木した「スマートボール」と「マダーボール」の2種類の小玉すいかを育てました。

4月に苗植え、5 月に伸びたつるに咲いた雄花と雌花の花合わせ(交配作業)を体験し、作業の終わった雌花には目印の赤い毛糸を付けます。その後、肥料「米の精(*)」をまき、すいかのベッドになるわらを敷きます。

6月には生育状況について生産者の安達さんから説明を受けた後、2種類のすいかの味比べをしてから、楽しみにしていた収穫を体験しました。

参加者からは「すいかのわらを敷くのは初体験。何のためにやるのかがよく分かった」「接木や花合わせなど、知らなかったことを実際に体験して学ぶことができ、大変勉強になった」などの感想がありました。

商品に対する生産者のこだわりや育てることの苦労など自然に左右される難しさを知る機会になったのではないでしょうか。あなたも農業体験企画にぜひご参加ください。