すべてのカテゴリ

今日は和菓子職人に大変身!!

冷凍和菓子をおいしく食べる秘訣 ⇒解凍は常温で!

甘辛しょうゆと、あんこのだんご |

おだんご作りに挑戦 |

作りたてを試食 |

当初、冷凍和菓子は一般に受け入れられませんでしたが、味・安全・流通の面で冷凍に勝るものはないのだそう。

学習の後はおだんご作り。ビニール袋に上新粉とお湯を入れ、こねて丸めて湯がいて冷水にとる...ツルンと真ん丸な出来上がりに「かわいい」と歓声が上がる中、甘辛しょうゆダレとあんこのおだんごが完成しました。

材料・製法へのこだわりを聞き「安心して食べられる」「食べたい分だけ取り出せる冷凍は便利」「もちもち感がたまらなくおいしい」と人気も上々。

ちなみに冷凍和菓子の解凍は常温で。硬くなったらフライパンなどで軽く焼くと作りたてのおいしさに戻ります。

皆さんもセモラの良さを知ってください

社会福祉法人 ときわ会 サングリーン訪問

ねり状米ぬか石けん「セモラ」(毎週企画) |

セモラスポンジ(月1回企画) |

とても明るい職場で、働く方の仕事ぶりが熱心なのに驚きました。私語はなく、一つひとつセモラを充填して、少し汚れたらすぐに拭き取るという丁寧さ。

ふきんの縫製も生地をしっかり折り畳み、四隅は手で縫っていました。

参加者からは「セモラもふきんも、時間を掛けて手作業で丁寧に作っている姿を見て、もっと大切に扱わなければと思った」との声。

今村典子委員長は「愛用者はとても便利に使っているが、知らない人たちにセモラの良さを知らせたい」と語ります。

交流を通して作業所の皆さん一人ひとりが明るく前向きな方たちばかりと感動し、これからも買い支えようと思いました。

平和食品工業㈱ 視察訪問

視察訪問企画 第1弾!

取扱商品の説明を受けます |

取扱商品と市販品の試食 |

工場内を視察し確認 |

衛生管理を徹底した工場 |

視察訪問は、東都生協商品の生産現場・施設を訪問することで、東都生協との約束事、それを守るための仕組みと運用実態、産地・メーカーの特徴的な取り組みなどを組合員自らが確認するという目的で行っています。

最初に、坂戸工場の堀内次長が工場概要について、次に営業担当の押川哲朗さんが東都生協取扱商品について説明。

同工場では原材料の厳しいチェックとISO22000(食品安全マネジメントシステム)の高度な品質・衛生管理手法を導入し、安全性の確保を徹底しているとのことでした。

続いて、クリームシチュー3種とカレー3種を試食評価。プライベートブランド(PB)だけでなく、市販品2種と味などを比較しました。

PBと市販品の原材料の比較表が配られ、あらためて東都生協PB商品の品質について確認できました。

昼食後は「東都直火焼きカレールウ」製造中の工場を見学。

直火釜やフレークを作る過程、包装工程のほか金属探知器やX線探知機の説明も受け、工場内に入る前の徹底した服装の準備、虫などの侵入防御対策、その後の検査なども確認しました。

最後の質疑応答では「細心の注意を払って品質管理をし、よりおいしい商品を目指して努力していることが分かった」「商品がどのような方法で作られているのかが分かり、安心した」「平和食品工業の取り組み、社員教育の素晴らしさに感動」

など多くの感想が聞かれ、視察訪問への積極的な参加意欲が感じられました。

今回の視察訪問は、あらためて東都生協のPBの良さを確認し理解を深めることができる有意義な機会となりました。

知っておきたい食品表示の新しいルール ―機能性表示食品制度―

消費生活コンサルタント・森田満樹氏を講師に機能性表示食品制度を学習

講師の森田満樹さん |

参加者から「今後は、 |

講師は森田満樹さん〔消費生活コンサルタント、Food Communication Compass(フーコム)所属〕。

食品表示法は消費者が商品を安全に選べるように2013年に制定されました。

以前の表示からは、

①アレルギー表示の原則個別表示

②包材の表示方法の変更(原材料の添加物表示、栄養成分表示を義務化。ナトリウムは食塩相当量表示)

③機能性表示食品の新設

――と大きく3つの点が変更されています。

ただ、街のパン屋さんや、いわゆる「デパ地下」などの対面販売や外食はその場で聞くことができるため、食品表示の対象外になっています。

機能性表示食品は特定保健用食品(トクホ *)のように国が審査し許可したものとは違い、事業者が科学的根拠に基づいた機能性を消費者庁へ届け出ることで表示できる扱いとなっています(消費者庁のホームページで情報提供)。

森田氏は「機能性食品を活用する場合は、包材に書かれている表示をきちんと読む、専門家(薬剤師など)に聞くなどした方が良い。機能性の効果には個人差があるので、特定の成分だけを過剰に取らずに3食バランス良く食べることが大事」と指摘しました。

当日は、市販されている機能性表示食品の包材を回覧。容器包材にどのようなことが書かれているか、確認することができました。

参加者からは「食品表示法の変更点について、事例を挙げて説明があり理解できた」「知らないことが多く勉強になった」と好評でした。

また「今後は包材の裏面をよく見るようにしたい」「消費者は情報を自分で取り入れることが必要だと分かった」などの感想もあり、参加者にとって多くの気付きが得られた学習会となったようです。

八千代牛乳のふるさとへ「もーもータオル」を届けました!!

皆さんから提供いただいたタオルと、メッセージを八千代牛乳生産者へ届けました。

生産者より感謝状をいただきました |

牛の餌やりも初体験 |

高橋さんのお話を聞きながら牛舎を見学 |

「八千代牛乳を応援しておいしい牛乳を飲み続けたい」という組合員の思いを届けるため、2016年3月12日、千葉北部酪農農業協同組合の生産者・高秀牧場(千葉県いすみ市)にて贈呈式を開催し、東都生協から組合員29人が参加しました。

贈呈式は菜の花畑を一望できるバーベキューコーナーで行われました。子どもたちが自分で書いたメッセージを読み上げて高秀牧場の高橋憲二さんにプレゼント。続いて組合員から寄せられた白いタオルとメッセージを贈呈しました。

高橋さんからは、もーもータオルを贈る取り組みへの感謝状を子どもたちが代表でいただきました。

酪農体験では、広い牛舎を巡りながら高橋さんのお話を真剣に聞き入りました。餌やりでの牛との触れ合い、乳搾りの牛の乳房の温かさに、おとなも子どもも大喜びでした。

参加者からは、

「牛が健康そうで愛情深く育っているのが分かりました」

「生産者の前向きな姿勢が分かり、これからも安心して牛乳が飲めます」

といった声が寄せられました。

子どもからは、

「餌は何を食べているかが分かりました」「うしのうんちとかも りようしていること。八千代牛乳で作ったチーズが世界でもこうひょうなのがびっくりです」などの感想が寄せられました。

産直産地・千葉北部酪農農業協同組合の安全・安心でおいしい「八千代牛乳」の生産にかける思いへの理解を深める機会となったようです。

(農)茨城県西産直センター 視察訪問。

産直産地の視察訪問企画 第2弾!

レタスの畑を視察 |

にんじんの畑を視察 |

しいたけの施設を視察 |

説明と質疑応答 |

視察訪問企画は、東都生協の扱う商品について生産現場や関連する施設を視察することにより、東都生協との約束事、それを守るための仕組み、その仕組みの運用実態、産地・メーカーの特徴的な取り組みなどを組合員自らが確認するという目的で行っています。

現地では、最初にレタス生産者の小泉晃一さんの畑を視察。

生育期間中の温度管理のことや、出荷時に気をつけていることなどについて細かく説明していただき、栽培管理状況や収穫後の畑の管理などを確認しました。

次ににんじん生産者の八城理一さんの畑を視察。栽培の手順や農薬などの使用について聞き取りをし、確認しました。

昨年9月の記録的な大雨による水害で大きく被害を受け、そのときの状況から現時点の生育状況について説明をしていただきました。

続いてしいたけ生産者の安喰(あぐい)啓太さんの施設を視察。原木から菌床へ移行中の菌床や栽培状況を確認しました。

2011年3月11日以降、放射能が検出される状態が継続し、原木栽培しいたけは利用が減少。同センターでは設備投資を行い、菌床しいたけの出荷を始めようやく安定した出荷ができるようになりました。

安喰さんからは「現在出荷している原木しいたけの出荷が終了したら菌床しいたけだけの出荷に切り替えていく」との話がありました。

その後は(農)茨城県西産直センター本部に移動し、産地の概要や取り組みについての説明を受け、質疑応答。

昼食交流では、代表理事の堤利一さん、監事の安達一夫さん、生産部部会長の印出昇さん、事務局の渡部さんを交え、活発な意見交換が行われました。

自然災害など、生産者には消費者が思いも及ばないような苦労があることもあらためて実感しました。

参加者からは

「土壌づくりから収穫するまで、安全で安心な生産にかける生産者の努力がうかがえました」

「農作物に取り組む真摯な姿勢がいろいろな資料から見て取れました。消費者に良いものを提供しようという熱い思いを感じました」

「にんじんが去年の水害で出荷できなかったということで心が痛みました」

「しいたけ農場にて、福島第1原発事故問題で原木栽培が難しくなってしまったこと、多額の設備投資をして菌床栽培も取り入れて軌道に乗り始めたことなどを知り、ここにも大きな災害の犠牲があったのだと思いました」

「生協のものは安心して食べられる実感を再度確認しました」

などの感想が寄せられました。

東京都と高齢者などを支える地域づくり協定を締結しました

安心して暮らし続けられる地域づくりを目指して

都知事あいさつ。 |

都と16事業者・団体が協定を締結 |

舛添都知事と。後列が都内生協代表 |

協定では、東京都と都内で活動する事業者が連携して、高齢者やその家族への緩やかな見守りなどを推進。高齢者などが住み慣れた地域で、いつまでも安心して生活できる地域社会の実現を目指しています。

日常的に高齢者などと接する機会が多い都内の事業者・団体が、日常業務の中で高齢者などの異変に気付いた際に区市町村などに連絡するほか、東京都と連携して認知症の方を支える地域づくりや消費者被害の防止に向けた取り組みなどを推進します。

舛添要一都知事は、協定締結式のあいさつで、

「日本社会は急速に高齢化が進んでいる。特に東京都は2025年には4人に1人が高齢者となる予測で、都として"世界一の福祉先進都市"を目指している。今回の協定については、午前中の『地域包括ケアシステムのあり方検討会』でも報告した。近くのコミュニティが高齢者などをしっかり守っていくことが重要。都内で広く活動されている皆さま方にお手伝いをしていただけることはありがたい。皆さま方のネットワークで、少しでも異常があればお知らせいただき、早期に高齢者の異常を察知できればと考えている。先般も認知症の方が線路に立ち入られ亡くなった事故について最高裁判所の判決が出たが、こうした事案は家族にとっても、そして事業者にとっても問題。こうした問題に対し法律を作るなど社会全体で対応を考えていかなければならない。

今回の協定を通じて、皆さま方と見守りを進めていく中で、行政などについてお気付きの点があればぜひ知らせてほしい。こういう試みを通じて『地域のみんなが助けてくれる』ということは、これほど素晴らしく心強いことはない。住み慣れたところで仕事をし生活をし、障害を抱えても病気になっても、そこで介護や医療を受けられる、というのが理想的な都市の姿。これからも全力を挙げて世界一の福祉都市を目指したい。皆さま方のご協力に心より感謝申し上げる」

と語りました。

続いて、生協のほか金融、交通、コンビニエンスストア、新聞、不動産、農協、ライフラインの各分野16の協定締結事業者代表が紹介されました。

都内中心に各地に商品をお届けしている東都生協では、配送業務中に、高齢者などにいつもと違う様子を発見した場合、行政の窓口に連絡し、状況の確認と支援につなげます。

東都生協では、これまでに目黒区・杉並区・北区・練馬区・港区・世田谷区・東大和市・立川市および神奈川県(横浜市・川崎市・大和市・相模原市)と見守り協定を締結しています。今回の協定により、都内全域で見守りなどを実施することに。

東都生協は引き続き、高齢者および認知症の方とその家族などが、住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けられる地域社会の実現を目指した取り組みを進めていきます。

協定締結事業者・団体一覧 ※順不同

<金融>

一般社団法人 東京都信用組合協会

<交通>

一般社団法人 東京ハイヤー・タクシー協会

<コンビニエンスストア>

株式会社 ファミリーマート

株式会社 セブン‐イレブン・ジャパン

<新聞>

多摩新聞販売同業組合

東京都新聞販売同業組合

<生協>

東京都生活協同組合連合会

生活協同組合 コープみらい

生活協同組合 パルシステム東京

東都生活協同組合

生活クラブ生活協同組合

<不動産>

公益財団法人 東京都宅地建物取引業協会

公益財団法人 全日本不動産協会東京都本部

特定非営利活動法人 日本地主家主協会

<農協>

東京都農業協同組合中央会

<ライフライン>

東京電力 株式会社

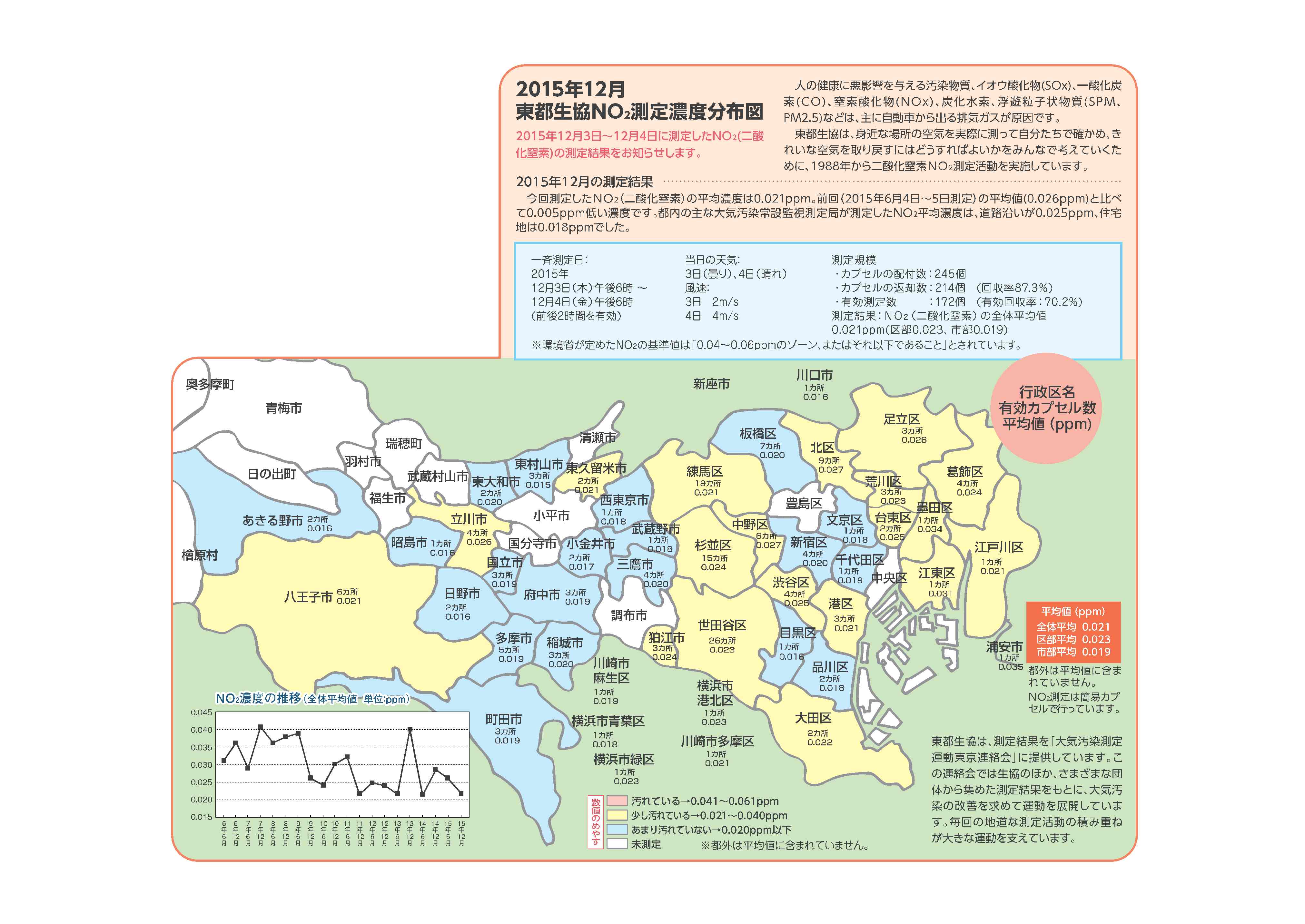

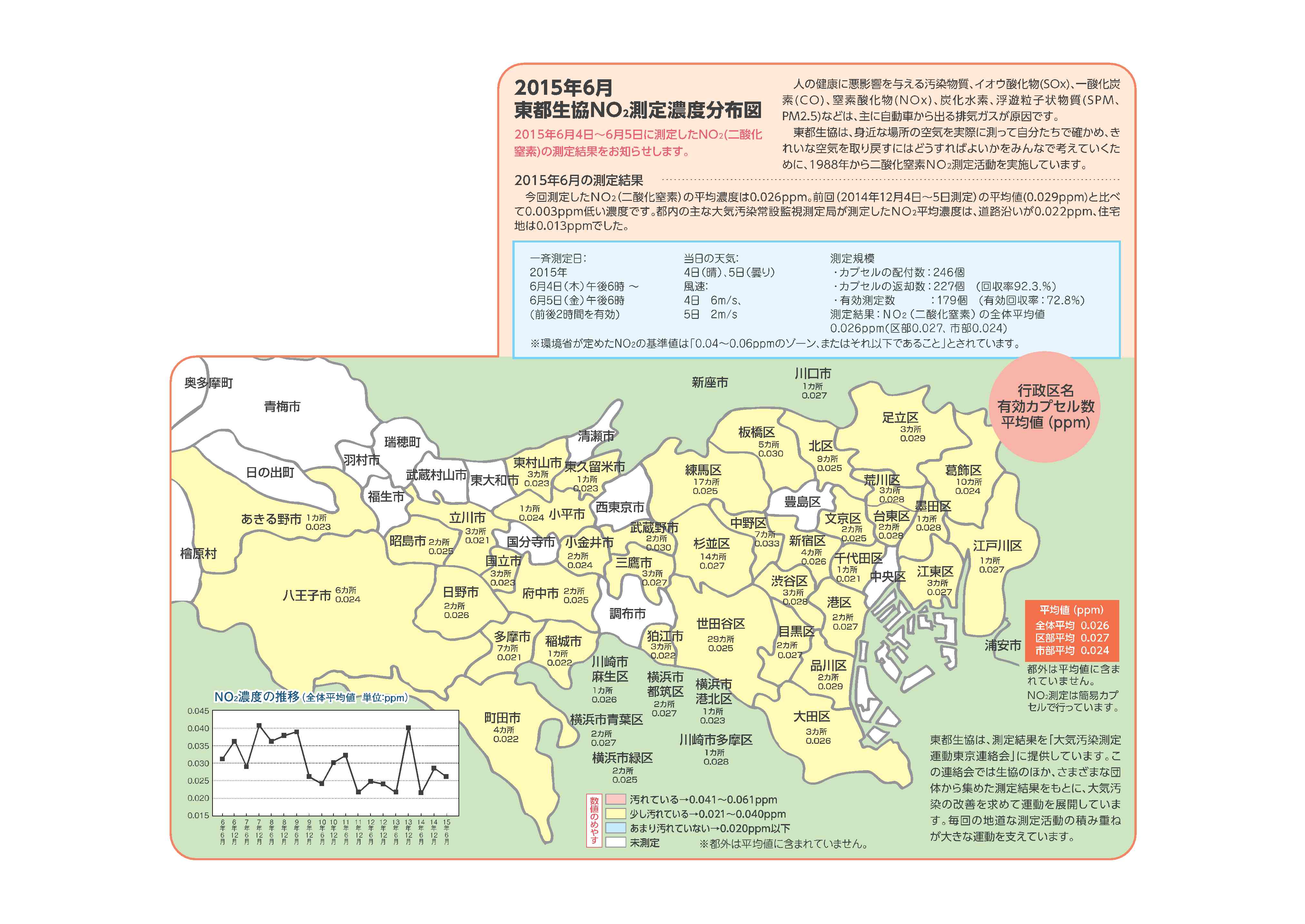

2015年6月のNO₂測定結果

東都生協組合員による空気中の二酸化窒素(NO₂)測定活動の報告

| 地図をクリックすると拡大します |

東都生協(コープ)では、組合員が空気中のNO₂(二酸化窒素)測定活動を行っています。

年に2回、同じ場所で測定をし、空気の汚れを知ることで、きれいな空気を取り戻すにはどうすればよいか考えるきっかけとしていただくことが目的です。

■2015年6月の測定結果は以下の通りです。

①測定日時

・2015年6月4日(木) 午後6時 ~ 2015年6月5日(金) 午後6時

②測定規模

・測定カプセルの配付数:246個

・測定カプセルの返却数:227個 (回収率92.3%)

・有効測定数:179個

人の健康に悪影響を与える汚染物質として、イオウ酸化物(SOx)、一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx)、炭化水素、浮遊粒子状物質(SPM、PM2.5)などが知られています。これらの汚染物質は主に自動車から出る排気ガスが原因です。

東都生協は、組合員が身近な所の空気の汚れを実際に測って確かめ、きれいな空気を取り戻すにはどうすれば良いかを考えていただくことなどを目的に、1988年から二酸化窒素(NO₂)測定活動を実施しています。

測定結果は「大気汚染測定運動東京連絡会」に提供。同連絡会では、生協の他さまざまな団体から集めた測定結果を基に、大気汚染の改善を求めて運動を展開しています。毎回の地道な測定活動の積み重ねが、こうした大きな運動を支えています。

2015年度環境活動「1日エコライフチャレンジ」報告

小さな工夫が、原子力発電に頼らない未来につながる。

二酸化炭素(CO₂)をなるべく出さないくらしは地球温暖化防止につながり、余計な電気を使わない生活が、原子力発電に頼らない未来につながります。そのためには小さな工夫を1日1日続けることが大切です。

ガスや電気の使用量の多くなる冬。2015年度は日本生協連の「1日エコライフチャレンジシート」を参考に、組合員活動情報紙「ワォ」で東都生協の組合員に「1日エコライフチャレンジ」への取り組みを呼び掛けました。

組合員からは、たくさんの感想とエコアイデアが寄せられました。

家庭でも取り組める省エネルギーの実践を通じて、普段のくらしを見直すきっかけとなったようです。

詳しくはこちらをご覧ください(pdfが開きます)