商品活動

おいしさ広がるカット野菜

野菜はもちろん国産

カット野菜を試してみました |

使ってみる価値あり |

当日の商品は、「きんぴらごぼう用野菜ミックス」「豚汁用野菜ミックス」「ミックス野菜サラダ」です。

カット野菜をバターで炒め、ゆでたパスタと東都つゆを加えて絡ませた「焦がしバターしょうゆのきんぴら風パスタ」、カット野菜と豚肉を煮込む豚汁に挑戦。

野菜はもちろん国産、カットする手間が省けてごみも出ず、味付けも自分流でOK、野菜高騰の折にも助かる魅力ある商品です。

㈱健食は新しい食品安全マネジメントシステムに関する国際規格「FSSC22000」を取得していることや、原料入荷から出荷までの流れも学びました。やってみて、学び、食べてみた価値がありました。

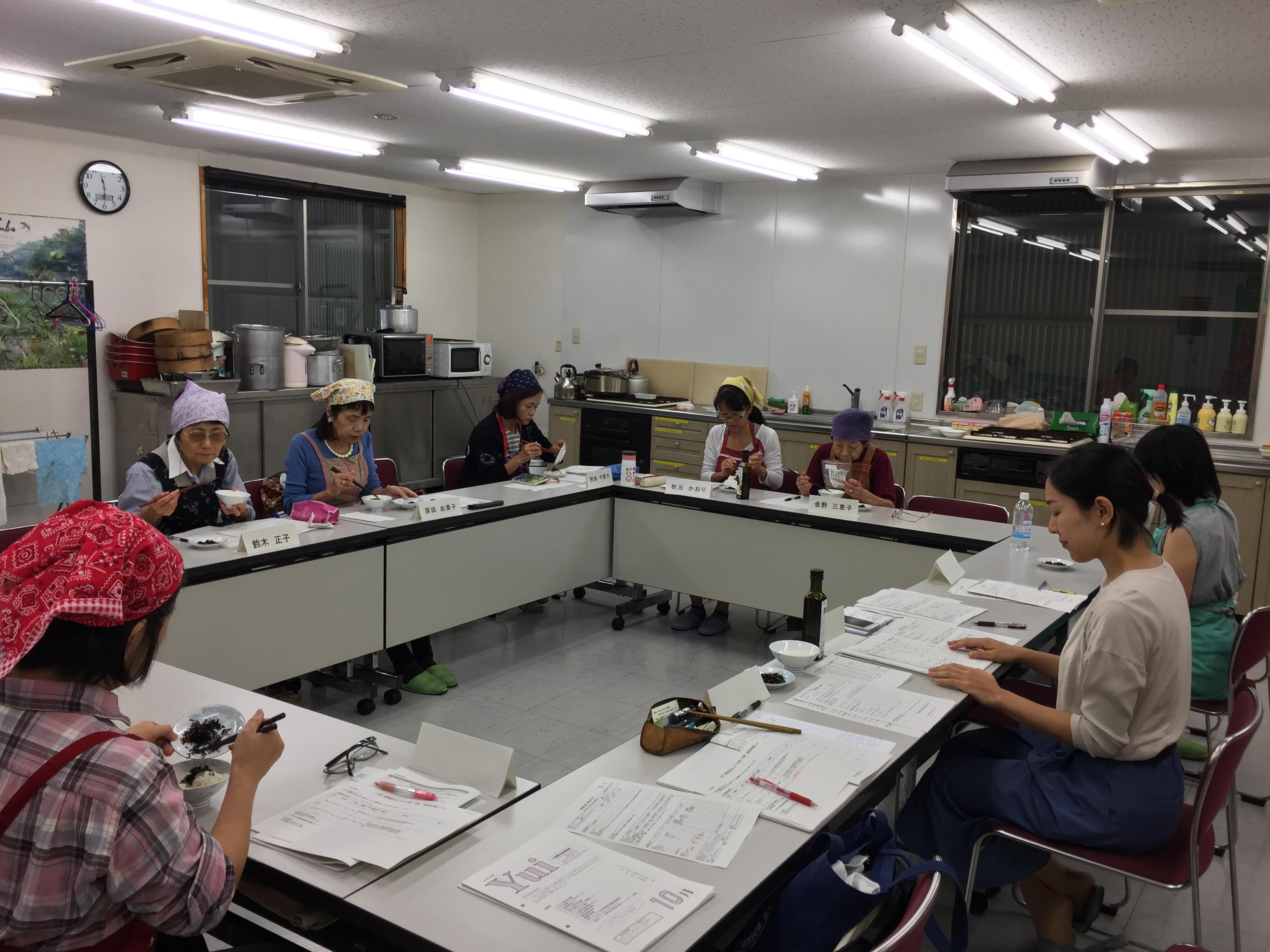

各地域の連絡会で商品活動に取り組んでいます

地域の活動団体が情報交換を行う「連絡会」で、商品学習・試食を通じて、組合員に広く伝える活動を進めています

しっかり味わってコメントを |

原料:牛乳、いちごピューレ |

連絡会では組合員活動情報誌「Yui」を基に、商品委員会からの報告や新商品のリスト、「新商品おしゃべり会」で試食したこれからデビューする新商品の紹介を行います。また、商品委員会で選ばれた利用促進商品を試食し、アンケートに答えて、お薦めコメントを商品委員会につなげる商品活動も行っています。

商品を知るには食べてみるのが一番。商品の原材料や特徴、開発のコンセプトなど資料に沿って説明を聞き、試食します。

連絡会で試食した商品が「わたしのお気に入り商品」になることも。毎回、いろいろな意見が出ますが、全地域のアンケート結果を次月に共有しながら、商品のお薦めコメントを各団体で広めています。

11月の利用促進商品は「とちおとめヨーグルト」。栃木県産とちおとめ(いちご)の果肉がたっぷり入って風味豊かな商品です。乳酸菌以外は全て国産原材料を使用し、原料乳にこだわった、香料や着色料などの食品添加物を使用していないフルーツヨーグルトです。

今回のアンケート結果は、回収153枚のうち「おいしい」と答えた人が127人、「注文したい商品」との答えが116人と高い評価でした。

「栃木のとちおとめをふんだんに使ったヨーグルト」「このいちごの量でこの値段はとってもお得」「自然な甘さで、デザートやおやつにちょうど良いと思う」などのお薦めの声がありました。商品案内「さんぼんすぎ」で組合員の声として掲載されることもあります。試食した商品のおいしさを、組合員に広く伝えていきます。

新商品おしゃべり会を城西会場で開催

企画前の商品情報について聞いて試食し、組合員の視点で声を寄せ合いました

事前に届く商品ガイドを読み出席し |

サラダやマリネも楽しみたい |

おにぎりにもおいしく |

評価や改善意見はメーカーに伝えて商品作りに生かされると同時に、商品委員会へ報告されます。「新商品おしゃべり会」下半期の活動は、2016年10月から4会場で始まりました。

城西会場は登録者15人。初めての参加者もあり、第1回は活動内容や注意事項の説明についての確認からスタートしました。今回の試食は2品。1品目の「エクストラバージン アボカドオイル」は、カット野菜にかけて試食。

「とてもおいしい」「口当たりもサラッとしていて良い」「熱に強く、加熱調理に使えるのが良い」「250㎖で2,180円と高価だが、アボカドを25~30個も使っていると分かれば納得」と味は好評価でした。アボカド栽培についての質問や商品の使い勝手などへの厳しい視点は、組合員ならではのものです。

2品目の「梅入りひじきちりめん」はウェットタイプのふりかけ。「おいしい」「価格も納得」「国産のひじき、ちりめん、紀州産の梅と、安全・安心」「購入したい」という良い評価の反面、「添加物が気になる」という意見もありました。試食評価記入用紙に書かれた意見やコメントは、商品案内などで紹介されることも。

参加者からは「商品の味を見て良さを確認でき、細かな商品情報も分かる」との声が寄せられています。組合員の声が商品作りに具体的に生かされていることが実感できるように進めています。

トマト倶楽部主催「トマト収穫援農・交流」を行いました

「東都高原朝摘みトマトジュース」に加工されるジュース用トマトの朝摘み作業をお手伝いする収穫援農・交流企画。生産者の愛情とこだわりを、自分の目で見て感じました。

2016年の「1本1円募金」は総額 |

収穫したジュース用トマト・愛果(まなか) |

早朝からみんなで収穫 |

|

|

今年は猛暑かつ不安定な天候が続きましたが、寒暖差がある松本ならではの甘みが強いトマトができました。今回は参加した組合員と生産者・加工メーカーが力を合わせ、2,360㎏・約300ケース分のトマトを収穫しました。

参加者からは、「トマトの収穫・加工、栄養価など、知らなかったことを学べて大変参考になった」「高品質でおいしいトマトジュースを作るために、収穫時に色やわずかな傷みも見逃さず選別する厳しさを知った」「国産の安全・安心なものを利用する人が増えるように頑張りたい」などの声が寄せられました。

日本で生産されるトマトはほとんど生食用で、ジュース用トマトの生産量は全体のわずか6%と、とても貴重です。ジュース用トマトからは、トマトケチャップなどの原料となるトマトピューレが得られます。「東都高原朝摘みトマトジュース」「東都長野県産トマトケチャップ」など国産トマト製品を利用して、国内のジュース用トマト生産を応援していきましょう。

※愛果(まなか)

㈱ナガノトマトが品種改良を重ねて開発した独自ブランドのトマト。トマトの赤い色の素のリコピンが豊富で中まで真っ赤に完熟するので甘みが強く、ジューシーで加工に適した品種です。

※トマト倶楽部

信州産加工用トマト製品の消費拡大を目的に㈱ナガノトマト、ユニオンソース㈱、東都生協が2009年に設立した協議会。トマトの収穫援農などで産地・組合員の相互理解を深め、加工用トマト振興に努めています。「東都高原朝摘みトマトジュース」の購入ごとに加工用トマト栽培が支援できる「1本1円募金」も2013年に開始。

アレルギー学習会「アレルギーマーチとメタボリックマーチ」

〜知っておきたいアナフィラキシーショック〜

まつのぶ小児クリニック院長 |

聞き漏らさないよう熱心にメモ |

何らかのアレルギーがある人は近年急速に増えています。アレルギーは、身体に不都合なことが起きていると知らせる警告反応です。

松延医師は「食物アレルギーは食べ物だけでなくカビ、ダニ、ホコリを取り除き、エアコン・水回りの掃除や布団の乾燥など環境整備が重要」と冒頭で強調。布団は起床後すぐに十分乾燥させ、室内の除湿調整を行うことが大切です。

食物アレルギーは、経口摂取と、湿疹などでバリアが破壊された皮膚から食物成分が体内に入るという二つの発症経路があります。小麦成分を含む石けんで洗顔し続け、小麦アレルギーを発症した事例はその一例です。

花粉症の人が生の果物・野菜に反応する口腔アレルギー症候群も増えていますが、治療法では舌下免疫療法が保険適用になっています。生のゴムに反応するラテックスアレルギー、原因食物としてアボカドやキウイなども報告されています。

アレルギー反応には、2時間以内に症状が現れる即時型と、時間を経て起きる遅発型・遅延型があります。食物アレルギーの症状はアナフィラキシーだけではありません。アナフィラキシーは、食物・ハチ刺され・薬剤などにより急激に複数臓器に起きる全身性のアレルギー症状で、進行すると血圧低下・意識障害を伴うアナフィラキシーショックを起こすため、緊急処置が必要です。

乳児期のアトピー性皮膚炎が食物アレルギー・気管支喘息・アレルギー性鼻炎など形を変えて進行する「アレルギーマーチ」や、内臓脂肪症候群が形を変えて進行する「メタボリックマーチ」を防ぐには、なたね油や紅花油などのリノール酸を摂り過ぎず、オリーブオイルやえごま油などのα-リノレン酸をバランス良く取ること、適切な食生活、生活習慣の改善、室内環境の整備を訴えました。

参加者からは「食生活がどれだけ大切かよく分かった」「まだまだ聞きたいので、シリーズ化してほしい」との声が寄せられました。

第3回商品委員会を開催しました

組合員も参加し、新しく東都生協で取り扱う商品を確認!

事前に届くガイドを読み出席し、 |

「うさちゃんビスケ」「のりもの |

実際に商品を手に取って確認 |

商品委員会は、9つの地域から選出された組合員と組合員理事、商品部と安全・品質管理部の部長が構成メンバー。毎月、新しく取り扱う商品を確認し、商品活動全体を取りまとめます。

商品事業が基本方針などに沿っているかの評価・提言や、新商品おしゃべり会や商品モニターの評価結果など商品関連の活動報告、組合員の声の紹介、アレルギーに関する学習会などの企画も話し合います。

また、委員は各地域の連絡会で新商品説明を行い、地域の声を商品事業につなげています。

今月は、9月の新登場商品194品、地域振興商品1品、催事商品4品の合計199品を確認。商品基準に合うか、組合員のニーズに合うか、説明・表示が分かりやすいかなどをチェック。その後担当職員との質疑応答を行いました。

一部をご紹介すると、アレルギー対応商品の菓子3シリーズは、有機野菜を原料に用いた甘さ控えめのやさしい味で、しっかりかめる硬さもあることを確認。人気商品の「栗ご飯の素」は、昨年国産栗が不作だったため、韓国産栗の原料が提案されました(新物の国産栗が出回れば切り替える予定)。

「『生姜蜂蜜』は蜂蜜含有量が低いのにこの商品名で良いのか」との質問には、「『蜂蜜加工品』なので問題はないが商品案内を工夫する」と回答がありました。

9月の利用促進商品選定では2品を試食し「いわしの生姜煮」に決定。冷凍品ですが自然解凍でも食べられ、各地域の連絡会で試食・学習してもらい、利用普及を進めていきます。

委員からは、東都生協としてふさわしい商品提案をしてほしいとの要望も。東都生協の商品や活動をより良くしたいと積極的で活発な論議が行われました。

(農)茨城県西産直センターを組合員が視察訪問

土づくりから収穫まで安全・安心にこだわった農作物作りを確認

レタスの畑を視察 |

にんじんの畑を視察 |

しいたけの施設を視察 |

説明と質疑応答 |

視察訪問企画は、東都生協の扱う商品について生産現場や関連する施設を視察することにより、東都生協との約束事、それを守るための仕組み、その仕組みの運用実態、産地・メーカーの特徴的な取り組みなどを組合員自らが確認することが目的です。

現地では、最初にレタス生産者の小泉晃一さんの畑を視察。

生育期間中の温度管理のことや、出荷時に気を付けていることなどについて細かく説明していただき、栽培管理状況や収穫後の畑の管理などを確認しました。

続いて、にんじん生産者の八城理一さんの畑を視察。

昨年9月の記録的な大雨による水害で大きく被害を受け、そのときの状況から現時点の生育状況について説明をしていただきました。

栽培の手順や農薬などの使用について聞き取りをし、確認しました。

続いて、しいたけ生産者の安喰啓太さんの施設を視察。

2011年3月11日以降、原木栽培しいたけの利用減少と今後も永続的に放射能が検出されてしまうことから、設備投資を行い菌床しいたけの出荷を始めようやく安定した出荷ができるようになったことや、現在出荷している原木しいたけの出荷が終了したら菌床しいたけだけの出荷に切り替えていくことなどの説明をしていただきました。

原木から菌床へ移行中の菌床や栽培状況を確認しました。

その後、(農)茨城県西産直センターに移動し、産地の概要や取り組みについての説明を受け、質疑応答を行いました。

昼食交流では、代表理事の堤利一さん、監事の安達一夫さん、生産部部会長の印出昇さん、事務局の渡部さんを交え、活発な意見交換が行われました。

自然災害など、生産者には消費者が思いも及ばないような苦労があることもあらためて実感しました。

参加者からは

「土づくりから収穫するまで、安全で安心な生産の努力がうかがえました」

「農作物に取り組む真摯な姿勢がいろいろな資料から見て取れました。消費者に良いものを提供しようという熱い思いを感じました」

「にんじんが去年の水害で出荷できなかったということで心が痛みました」

「しいたけ農場にて、原発問題で原木栽培が難しくなってしまったこと、多額の設備投資をして菌床栽培も取り入れて軌道に乗り始めたことなどを知り、ここにも大きな災害の犠牲があったのだと思いました」

「生協の物は安心して食べられるとの実感を再度確認しました」

などの感想がありました。

「かぞの豚」のふるさと、㈱加須畜産・明和農場を訪問!

「かぞの豚」の品質・安全へのこだわりとおいしさの理由を体験

㈱加須畜産の明和農場を |

「かぞの豚」に関する |

豚バラのリエットなど |

「かぞの豚」(※)を取り扱う㈱加須畜産は、埼玉県加須市を中心に群馬県下合計5カ所の農場によるグループ内一貫生産を行っており、グループ内での母豚数はおよそ千頭、年間出荷頭数は約2万頭。安全でおいしい豚肉を安定的に供給できるよう日々努力している産直産地です。

同牧場では、㈱加須畜産の田口和寿社長から農場内の様子や生産状況について説明を聞き、農場を見学、衛生管理が行き届いていることを確認しました。

その後は、加須市内の食堂でかぞの豚を使ったシェフによる肉料理(サラダ、スープ、前菜4種盛り合わせ、パスタ、メインの肉料理、デザートの全6品、レシピ付き)を味わいながら交流会。

ここでは「かぞの豚」に関してのクイズも行われ、会場は大いに盛り上がりました。クイズの解答ごとに田口社長から丁寧な説明もあって、みんな納得。

「『かぞの豚』の挽肉は利用していなかったが、今日話を聞いて今後は食べたいと思った」

「十年以上『かぞの豚』を食べているが、素晴らしい肉ということをあらためて認識した」

「豚を少ししか見られなかったのは残念。でも、とても勉強になった」

など、参加者は「かぞの豚」の品質・安全へのこだわりとおいしさの理由を、楽しくおいしく学ぶことができました。

新商品おしゃべり会がスタート

今回から新しく横浜会場を開設

各自の評価をしっかり記録しています |

参加者の発言は、大切な情報 |

夏に向けてのつめた~い和菓子、 |

今回から城西会場、さんぼんすぎセンター会場(午前・午後)、新たに加わった横浜会場の4会場開催となり、メンバーは半年ごとの登録となりました。9月までの半年間、毎月1~2品を調理し試食、その後評価を行います。

2016年4月14日、さんぼんすぎセンター・午後会場では第1回を開催。商品の原材料や製造方法の説明を受け、試食し、食味や価格、使い勝手など、忌憚(きたん)のない意見交換を行いました。

今回、商品が少ない夏場の和菓子として「氷結果実のしずく(完熟マンゴー)」が提案されました。なめらかなマンゴーのシャーベットを求肥で包んだ一品で「初めての食感!」との声が多数出ていました。

マンゴーのピューレの原材料は外国産ですが、国産の米粉を使用しています。和菓子ではありますが、「夏場の氷菓子として、冷凍庫にいつも入れておける便利さがある」との意見も...。

冷凍庫から出して5分たってから食べると硬さもちょうどいいのですが、溶け始めると柔らかくなるので、早めに食べた方がおいしく食べられることが分かりました。参加者からは「冷凍庫の隙間に常備できる」とおおむね好評価でした。

さんぼんすぎセンター・午後会場には10人が登録。多くの人が食へのこだわりを持っていて、自分の意見をしっかり伝えていました。これらの評価の声を出す活動で商品づくりに関わっていきます。

「枝幸魚つきの森」のマークに注目!

枝幸漁協の取り組みを学び、北海道の海の幸を堪能

DVDで枝幸漁協について学習 |

海の幸いっぱいの海鮮丼 |

まず海と森が一対になっている北海道・枝幸町の紹介DVD上映を行い「えーや~そーれ~」の民謡を聞きながら、さけやほたての漁法の映像に見入りました。

ホタテは海に稚貝をまき、海中で育てるため運動量も多く、貝柱がしっかりと育つ天然物であること、ホタテの年数は殻の表面に刻まれること、サケの色は餌になるプランクトンの色を反映するため、沖合で漁獲されたサケの身は赤く、川を遡上するにつれ身が白っぽくなること...初めて知ることも多くありました。

「ホタテはどのように海中を進むのか」などの質疑応答の後、同産地が生産する東都生協の産直商品「さけ」「いくら」「ほたて」「いか」「鮭荒ほぐし」をぜいたくに盛り付けた海鮮ランチ丼を堪能。

みんなでおいしくいただき、大満足の学習会となりました。

![原料:牛乳、いちごピューレ[いちご(国産)]、砂糖、脱脂粉乳]( http://www.tohto-coop.or.jp/faq/upload_img/6ccee46c15bd92f8d391f3f3a0f4600a8360a538.jpg )