自分の健康のこと、環境のことを考え、有機農産物に関心を寄せる人が増えています。有機農法で育てられた農産物は、味が濃かったり、あくが強かったり、野菜が持つ本来の生命力が楽しめるという声を聞きます。

「有機」は「生命力のある」という意味です。「有機的」(organic オーガニック)という言葉は、例えば人間の身体のように、個と個が互いに影響を与えながら、集合して全体を形成している様子を指しています。有機農法で作られた農産物が力強いのは、微生物がつくるふかふかの土の中で、野菜が身構えずにのびのびと育った何よりの証拠なのでしょう。

自然の循環機能を生かし、その土が持つ生産能力を高め、環境負荷をなるべく小さくすることを原則とする有機食品は、食べる人だけでなく、作る人(生産者)や環境にもやさしい、「三方よし」の食べ物なのです。

オーガニックライフへの入り口はたくさん!

欧米では、「オーガニック(organic)」という言葉が定着し、「オーガニックライフ」は市民権を得ています。日本では、「有機」は食品の安全性の問題として捉えられる傾向があるようです。

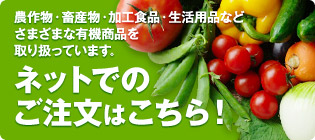

そこで東都生協では、あらためて「有機的」という価値を込めた、「三方よし」の暮らし方──日本発の「オーガニックライフ」を提案します。長年、産直産地と一緒に取り組んできた「土づくり」を生かした有機農産物だけでなく、有機畜産品や有機加工食品、さらには有機原料を使用した化粧品や生活雑貨品などにも力を入れています。

東都生協の有機JAS農産物

東都生協の有機JAS認定農産物は「東都みのり」コーナーで企画をしています。「東都みのり」コーナーでは、登録認定機関から認定を受けた「有機JAS農産物」と東都生協と産地との二者認証の「無無農産物」を扱っています。このうち、約75%が有機JAS農産物でのお届けとなります。日本全体で有機JAS農産物の占める割合が0.23%程度とされる中、野菜に関して言えば品揃えの約18%、受注高の11%が「東都みのり」農産物なので、東都生協組合員のオーガニックへの支持と関心の高さがうかがえます。

東都生協の有機JAS畜産物

東都生協では、日本における有機畜産やアニマル・ウェルフェアの実践と調査研究を目的に、2009年にジャージー牛1頭と国産鶏種「ボリスブラウン」400羽を購入しました。

現在はワタミファーム(北海道久遠郡せたな町)の、有機認証を受けた乳用牛から搾った乳を原料とした有機チーズや有機アイスクリーム(これらは有機JAS加工食品に該当します)や、有機認証を受けた採卵鶏の産んだ有機たまご(通称「ゆうき卵卵(らんらん)」)をお届けしています。

また、自給飼料100%で肥育する「北里八雲牛」の北里大学八雲牧場でも、2009年に有機JASの認定を受け、2012年より「有機 北里八雲牛」をお届けしています。

ジャージー牛がのびのびと育っています。

アニマルウェルフェア

地球上で私たち人間と共生する動物に敬意を払い、配慮することで人としてのモラルを高めようとする世界的な流れがあります。「動物福祉」とも訳されるこの言葉は、動物を倫理的に扱う観点から“動物に対してストレスや苦痛を与えないようにしましょう" という考え方です。家畜であれば、経済優先の飼育や肥育で良しとするのではなく、いずれは私たちの血や肉になるものだからこそ幸せに生きてほしいとする概念です。鶏をケージで飼ったり、くちばしの先を切ったりすることなどがアニマルウェルフェアの原則から外れることになります。

そのアニマルウェルフェアの考え方が、東都生協の有機JAS畜産物にも反映されています。

東都生協の有機JAS加工食品

有機JAS加工食品は、原材料の95%以上が有機JASの認定を受けた原料であることと、製造工場自体が有機JASの認定を受けていることが主な認定の条件になります。

東都生協では、前述の有機チーズや有機アイスクリームに加えて、2012年より飲料や基礎調味料、漬物などを中心に有機JAS加工食品の品揃えを増やしています。また、乳児向けに「有機ベビーフード」も取り扱っています。

詳しくはこちらをご覧ください。

こだわり商品STORY「Ofukuro 有機まるごとベビーフード」

番外:オーガニックコスメ

環境や自分の健康に気をつかった「有機的」な生活の実践は、食べものの選択に限ったことではありません。衣料や生活雑貨などの選択や、日々肌に触れるものとして化粧品をオーガニックにこだわることでも可能です。

化粧品類に関しては、日本ではまだ有機JAS規格はありませんが、海外産の有機栽培品を原料に使った化粧品や、海外の有機認定を受けた商品が日本でも徐々に増えてきています。東都生協でも現在約100品目の「オーガニックコスメ」(石けん、基礎化粧品)を扱っています。

農産物は工業製品?

土があり、水があり、肥料があり、お日様があり、病害虫や草をうまく除いて、作物は生育し、収穫されます。化学合成農薬や化学肥料は、要所で活用することにより、きれいでおいしく、見映えの良い野菜が効率良く栽培できます。

しかし、忘れてはいけないのは、農作物は土の中にすむ微生物たちの力やバランスを借りて育っていることです。それが「土」の持つ力、「地力」であり、工業製品と違うところです。化学肥料や化学合成農薬に頼りすぎると、やがて地力が低下し、そこから育つ作物は、見映えは良いのですが、どことなく弱っていくのではないでしょうか。

遺伝子組換え技術

今の段階では、有機JAS農産物や有機JAS畜産物、有機JAS加工食品に対する遺伝子組換え技術の使用は認められていません。

遺伝子組換え技術については、推進や拒否、ためらい、諦めなどさまざまな意見や受け止めがあるでしょう。私たちは大豆など遺伝子組換えが認められている農産物に関しては、有機JAS認証(オーガニック認証)を受けているものを選択することで、遺伝子組換え技術を拒否することができます。

同様に、放射線照射も有機JAS認証では認められていません。

食の基本は土づくり。だからこそオーガニック。

私たちが普段食べているものは、元をたどれば土に行きつきます。私たちの食べている農産物は「土」に行きつきます。「土」と「水」と「お日様」、そして生産者との協業です。

その土をつくっているのは、何億という微生物層です。さまざまな微生物が相互に影響し、バランスの良い土をつくり、また、有機物を分解して、作物にとってそのときどきに必要とする養分を与えていきます。土が健康であれば、たいていの食べ物も健康であり、それを食べる私たちも健康へと導かれるはずです。土から食を考えてみよう、というのが東都生協のそもそもの考え方です。

東都生協では、1986年12月に「土づくり宣言」を行い、産直産地と「質の良い食料の生産は『土づくり』にある」と相互確認。さらに2001年8月には「土づくり宣言21 エコプラン」へと発展させました。そこでは、組合員も生産者と一緒になって「土づくり」を意識し、「つくる」ことと「たべる」ことで農業を支えることがうたわれています。「土づくり」をはじめとする循環型農業が、質の良い食の創造だけでなく、地域(コミュニティ)を興すことや、里山の保全につながることへの認識を深めました。そのひとつの形が「オーガニック」です。

ふかふかで健康な土に野菜がしっかり根を張るように、消費者も生産者も自分の足元から地域を創る。1973年の設立以来、東都生協が食の問題を真摯に考える中で目指してきた、日本の将来の姿です。

-

乾物・調味料・加工品

-

産直肉・ハム・ウィンナー類

-

牛乳・卵

-

パン

-

豆腐・納豆

-

その他