消費者力の向上をめざす取り組みをすすめます。

「幼児のための救急・応急手当」を開催!

いざという時、大切な家族や身近な人たちを守るために

ご夫妻での参加もありました。 |

応急手当普及員 中村茂美さん |

熱はあるかな? |

胸骨圧迫(胸の真ん中を圧迫)を30回行います。 |

AEDは電源を入れ、AEDのナレーション通りに |

食べ物を喉に詰まらせた場合、子どもは |

大人が喉に詰まらせた場合は、肩胛骨と |

「子どもは昨日できなかったことが |

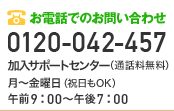

講師は、東京消防庁応急手当普及員・中村茂美さんと小石川消防署・大槻職員。

応急手当は、まず自分の身を守ることが大切です。

感染症予防のため、路上で倒れている人に対応する際は、ビニール手袋をする、なければビニール袋を手袋代わりにし、血液や唾液には直接触らないようにします。

次に、熱があるか確認し、耳元で呼びかけ反応を確認。

呼吸を確認し、普段どおりの呼吸がばなければ胸骨圧迫を行います。

人工呼吸をする時は、感染防止の観点より人工呼吸用のマウスピースなどを使用します。何もなければ無理に人工呼吸を行わなくてもかまいません。

心臓が止まり5分経つと、救命率は90%を切ります。

東京都内で、救急車到着は7分程度かかるといわれていますので、適切な119番通報と居合わせた人の応急手当により、命が助かる可能性が高まり、社会復帰につなげることができます。

誰かの愛する家族を守るため、勇気を持って対応したいものです。

そのためには、一度だけ研修を受けて満足するのではなく、いざというときに適切に対応できるように、機会あれば何度でも繰り返して研修を受けることが大切です。

参加者からは、

「実際にやってみるとけっこう難しくて、練習できてよかった」

「大人と子どものやり方の違いもわかった」

「AEDの使い方や、周りの方々への対応を覚えました」

などの声がありました。